Старые новые пушки

Автор: Евгений КрасНа одном из форумов с некоторым изумлением прочитал сообщение одного до крайности возмущённого молодого человека. Возмутило его то, что у нас стали как-то много говорить об оружии «на новых физических принципах». В общем-то, да – я считаю это словосочетание не очень удачным. В придумывании ярких образных терминов мы от американцев похоже отстали навсегда (один «стелс» чего стоит). Однако ж молодой человек возмутился совсем не этим, а тем, что американцы вон на своих «по настоящему продвинутых» «Замволтах» уже электромагнитные пушки ставят и самолёты с лазерами делают, а мы только говорим про гиперзвук... Ну, кто, что, где и когда ставит и кто о чём говорит – вопрос отдельный, и я не хочу его касаться, хотя бы потому, что разработка новейших вооружений всегда была сама по себе, а информационный шум сам по себе. Меня удивило упоминание суперпушек «Замволта», которых, строго говоря, вообще-то нет и не известно будут ли они в обозримом будущем. Новые физические принципы? Правда, что ль? А как же...

Да и вообще – только ли они? История вооружений вообще штука очень увлекательная и местами не менее удивительная. Я уже несколько раз писал здесь на эту тему. Думаю, что некоторые любопытные факты на эту тему пишущей части могут пригодиться. Поэтому начну, пожалуй, потихоньку с пушки Гауса.

Хотя сам Гаусс никаких пушек не изобретал, но он считается основоположником теории магнетизма, поэтому и электромагнитную пушку назвали в честь него. Вроде бы так. Хотя некоторые исследователи всё же поминают Бориса Семёновича Якоби, который был на самом деле Мориц Герми. Это сейчас норовят из России свалить, а тогда наоборот было. Он сварганил в своё время не только просто электродвигатель, но и линейный электродвигатель, который может грузы возить, а если побыстрее чего пустить, то это и будет уже пушкой. Хотя и Якоби вроде бы пушек не строил. Да и сам принцип действия разных таких пушек всё же имеет свои отличия. То есть «пушка Гаусса» это одно, а вот если говорят, что «рейлган», то это не совсем то же самое. Кто начал первый в этом направлении трудиться – вообще скрыто во мраке веков. Сведения вроде бы есть, но вот, насколько всё достоверно – не известно. Короче первые шаги в этом направлении из разряда легенд.

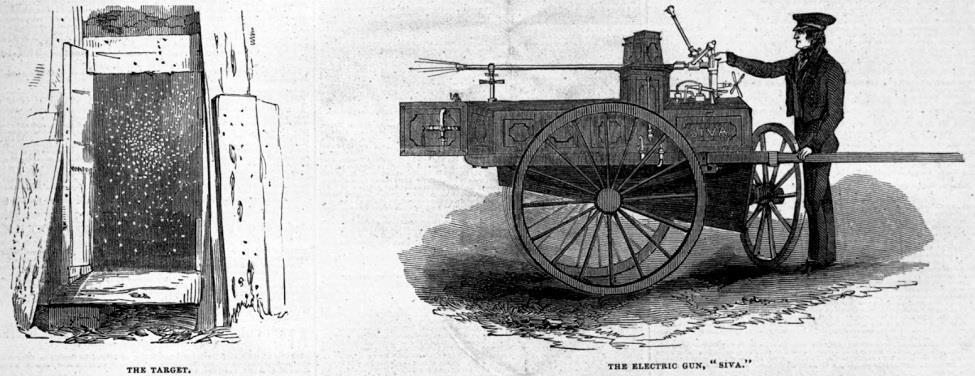

Первую такую легенду я назову «пулемётом Бенингфилда». В далёком-далёком 1845 году этот самый Бенингфилд привёл в своей Америке публику в неуравновешенное состояние демонстрацией затейливой стрелялкой калибра 15,8 мм на трёх колёсах с одной лошадью. По публикациям в прессе того времени он из этой штуковины мог запросто отперфорировать деревянный брус толщиной 70 мм с расстояния в 50 шагов или около того. Стреляла штуковина шариками со скоростью около тысячи штук в минуту (!) и работала вроде бы как от электричества. Военные, знамо дело к нему ломанулись толпой, мол, что и как, но Томас Бенингфилд был несокрушим, как скалы Гранд Коньона: «Дайте денег прям щас, тогда скажу». Военные сделали губки скобочкой и ушли, гордо подняв носы – да кто он такой, этот табачник, чтобы условия выставлять! На том всё и закончилось. Патент владелец табачной фабрики и изобретатель по совместительству Томас Бенингфилд не брал, и чертежей никто не видел. Так что на сегодняшний день даже принцип действия его стрелялки неизвестен. Легенда…

Николай Николаевич Бенардос чего только не наизобретал в своём 19 веке: тут тебе и консервная банка, и цифровой замок, и трёхколёсный велосипед, и электросварка, и … корабельная электропушка. Заметим – очень здравый подход к делу. Бенардос похоже первым смикитил, что энергии для этого оружия нужно иметь немеряно… Но в случае пушки дело кончилось ничем, хотя понятно в принципе, почему такое могло случиться – с энергией было плохо.

На другом конце земли примерно в это же время над той же проблемой усиленно трудился американец Уильям Гарднер. Он был оружейником, но вот с новациями ему как-то не очень везло. Он, например, разработал оригинальный двуствольный пулемёт (обычный – с патронами) и его тоже не оценили. Так же произошло и с его электромагнитной стрелялкой. Впрочем, до рабочего образца Гарднер не дошёл, хотя и говорил, что сам принцип он проверил – работает. Но и всё. Были и другие изобретатели, которые мечтали избавить поля сражений от порохового дыма. И всё это, знаете ли, кончалось обычно на уровне проектов или лабораторных образцов. И далеко не все изобретатели были оружейниками.

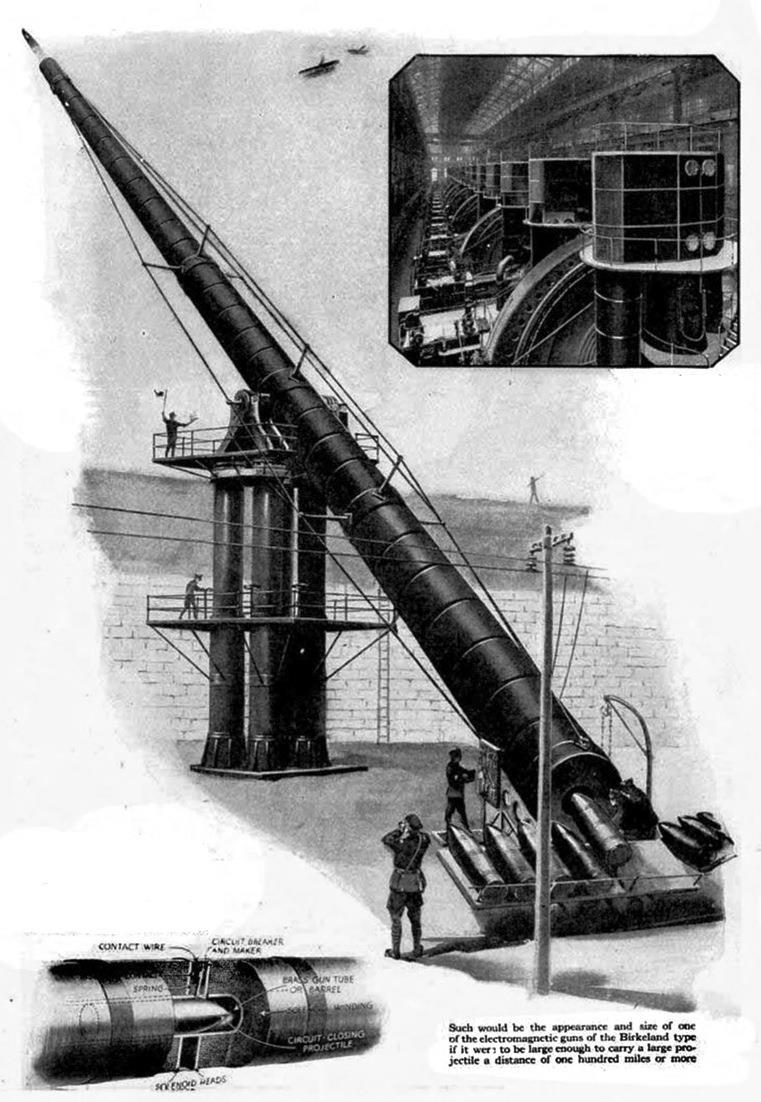

Например, норвежец Кристиан Олаф Бернард Биркеланд вообще был просто заворожён северным сиянием и старался узнать, как оно работает и о войне сначала вообще не думал. Однако ж, работая в 1901 году в своей лаборатории, он заметил, что металлическая мелочь, попадавшая в соленоид, вылетает оттуда с рекордной скоростью. Через каких-то десять лет он патентует метод выстреливания снарядов с помощью электромагнитных сил. В том же году собирается акционерное общество для реализации его идеи. На собранные деньги сделали опытную пушку – получилось «не очень». То есть снаряд вылетал со скоростью всего 50 м в секунду. Первым делом он, разумеется, побежал к ихнему корольку с сообщением о том, что тот сможет из своего Осло пулять по России. Тут сразу немцы прибежали с предложением купить компанию (как им всем всегда хочется по России пострелять…). Порешили провести торжественный (иначе не скажешь) показательный выстрел при всём блеске публики. Однако ж, бог всё видит – во время этих «показательных выступлений» в пушке чего-то «коротнуло». Искры, дымища, грохот, но в общем-то «никого не задело». Больше решили от греха не экспериментировать, а пушку отправили музей. Короче мечтали вот о таком:

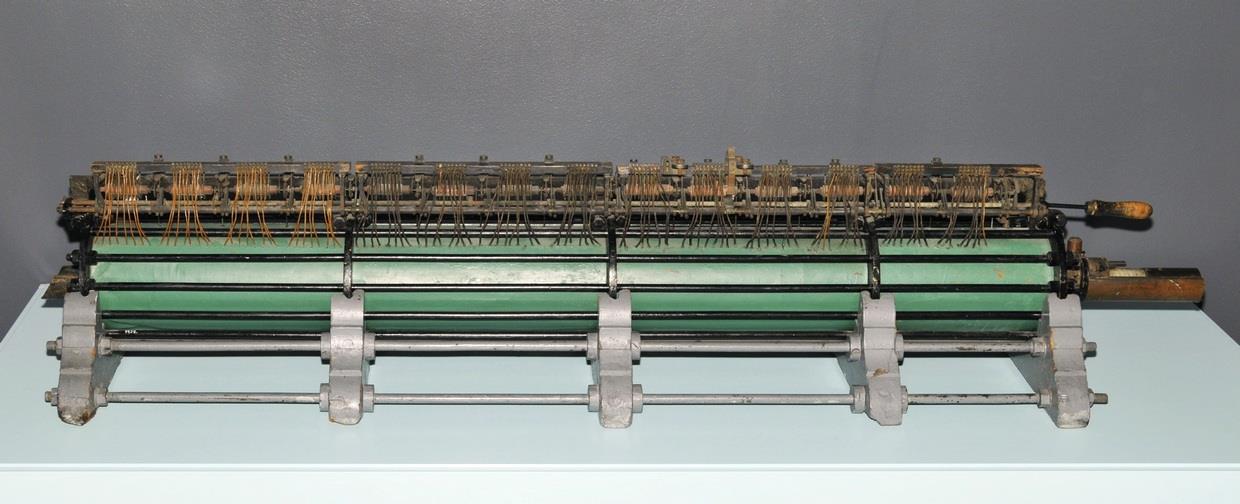

А закончилось вот так:

Англичанин Симпсон в 1908 году предложил своим воякам построить электромагнитную пушку с оглушительными параметрами. Однако те ответили, что против серьёзного противника они выступать не хотят, а всяких безоружных аборигенов они и так хорошо грабят с помощью пулемётов. И вообще таких пушек быть не может, потому что не может быть никогда. Тут я с ними в общем-то согласен, потому как изобретатель пообещал отсутствие какой-либо отдачи… с чего бы это? Вывод – болтун.

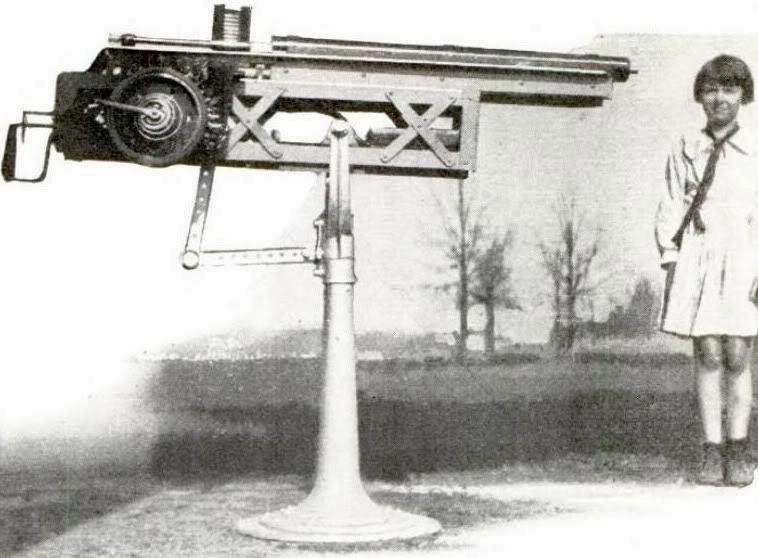

А вот американец Вирджел Ригсби оказался мужиком серьёзным. В середине тридцатых он построил подряд два электромагнитных пулемёта. Вот это был первый:

Он работал от автомобильных аккумуляторов и разгонял пульки до 120 м в секунду… а Вирджел хотел, чтобы до 900 с гаком. Не получилось. Да и скорострельность была совсем плохой. В общем – ещё один провал идеи.

У нас в 1915 году двое инженеров, Подольский и Ямпольский сварганили проект «магнитофугальной пушки» калибра 300 мм с длиной ствола в 18 метров, и пришли с ним к военным. Мол, а давайте «зафугачим», значит. Те посмотрели бумаги, вспомнили, чем дело кончилось в Осло и ответили, что обязательно «зафугачим», но позже. Вы, мол, пока не девайте это никуда. После Революции создали лабораторию, которая эту тему ещё рассматривала на постоянном и переменном токе, но ничего путного тогда из этого так и не вышло.

Французы Фашон и Виллепле (или это один человек с двуствольной фамилией?) летом 1917 года подали заявку в США на патент электромагнитной пушки, которую сейчас называют первым прототипом «рельсотрона». Однако к тому времени все уже «настрелялись до сыти», война закончилась и реализацию идеи отложили до худших времён.

В СССР пятидесятых годов профессор Лев Арцимович тоже занимался устройством «электродинамического ускорителя масс». Он же и предложил называть его «рельсотроном». Теоретическая база этого устройства никогда не была секретной и поэтому заниматься ей может кто угодно в принципе. Другое дело – результаты. А вот результатов в виде серийных изделий пока не наблюдается ни у нас, ни не у нас. Почему – вопрос особый, а потому секретный. Хотя версии есть, и они лежат на поверхности.

То есть из этого небольшого обзора видно, что были люди, и были попытки. Иногда достаточно удачные, но всё так или иначе упиралось в технику. То есть ненадёжно, дорого, энергозатратно. Главное на самом деле последнее, но американские бизнесмены похоже обратили внимание именно на второе. С больших сумм и навар больше, так отчего же не попробовать что-то поделать на деньги заёмщиков американских ценных бумаг? Получится? Не получится? Да, не важно, главное – можно навариться. Думаю, что ихние «рейлганы» родились именно из этого источника вдохновения в основном.

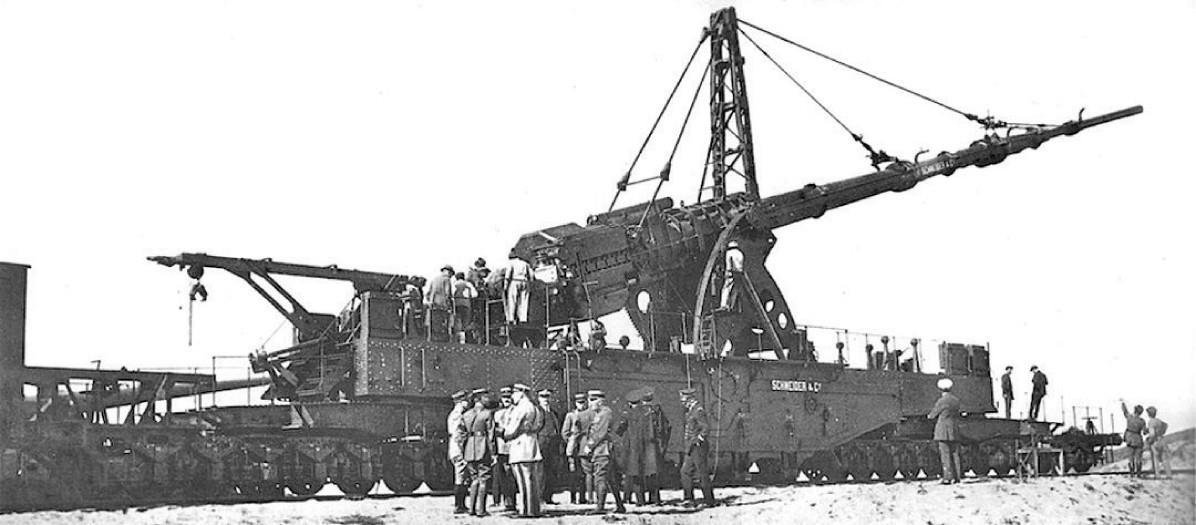

Ну, а пока дело неплохо делается с помощью ствольной артиллерии, а теперь ещё и ракет. С ними тоже экспериментов было – пруд пруди. Особенно поражает воображение настырное желание в разных странах построить самую большую-пребольшую супермегапушку. Просто не просто пушку, а чтобы противник испугался одного её вида ужасного. Видимо цель была именно такая у немцев, когда они строили свою «Колосаль»:

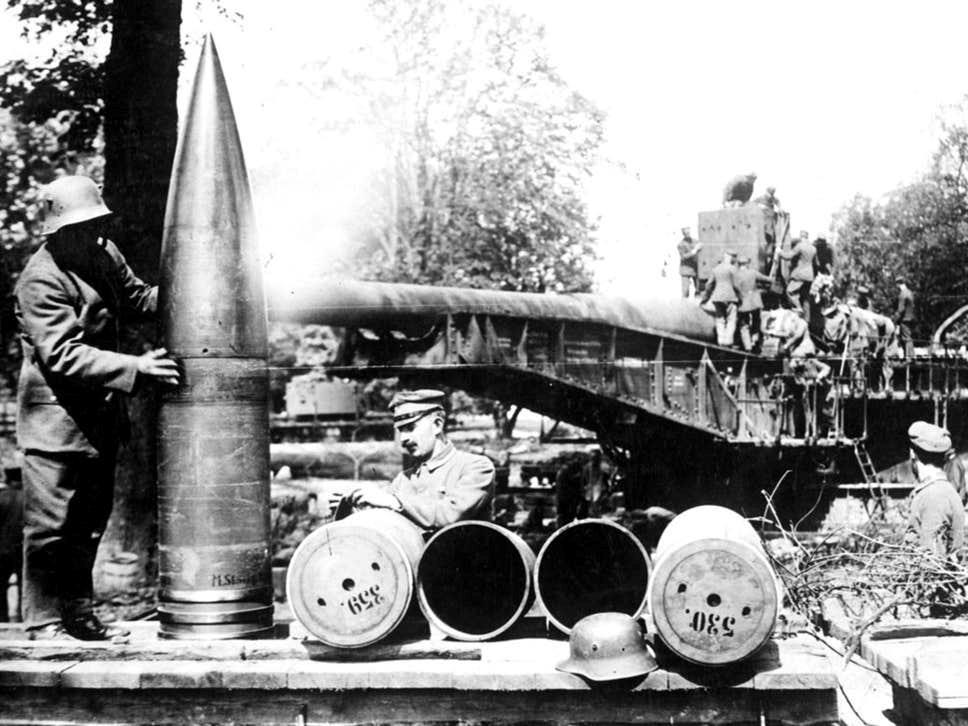

Правда, впечатляет? И снарядики у неё тоже неслабые. Вот они:

И вот из это чуда, да… как там в песенке: «… летний воздух неподвижен, мы пуляем по Парижу, по Парижу…» Нет, слова что-то забыл. И ведь понятно было, что овчинка выделки не стоила, но что-то у немцев переклинило на этой теме и они потом ещё сделали «Карла» и ещё другие, такие же «суперпушки». Всё в пустую оказалось в конечном итоге. Хотя как сказать «в пустую»? Материалов и труда истратили солидно и от других направлений своих инженеров отвлекли надолго. А направления-то были весьма важные.

Например, стрелять далеко и мощно – очень важно, но на фронте куда важнее стрелять хоть и мощно, но не шибко далеко – по окопам, что напротив.

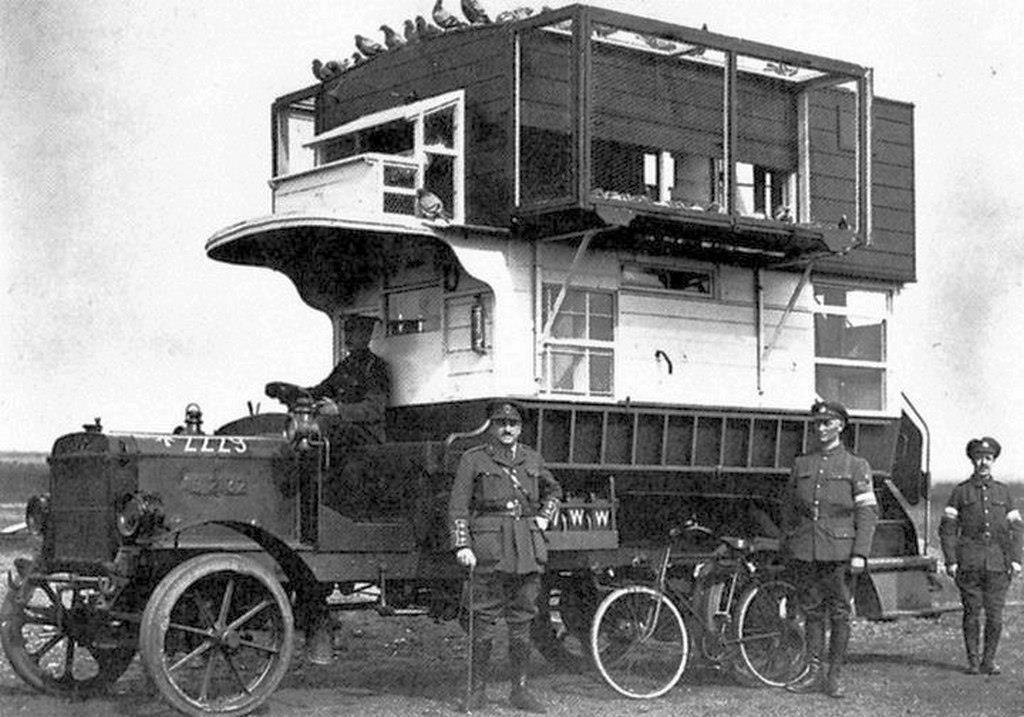

Это ж какое время было! Эта самая Первая мировая война! Романтика кровавого разгула! Сколько тогда всего напридумывали, чтобы жизнь ближнему сократить! А в сочетании с метаниями поиска средств в условиях набиравшего ход технического прогресса это вообще выглядело просто феерично. Новейшие средства связи:

Новейшие средства разведки:

Первые пеленгаторы нащупывали в морской дали вражеские корабли:

Армии обоих сторон ощетинились пулемётами, забыв о том, столько стоит их треск:

А гренадёров кайзера видели когда-нибудь? Страсть, да и только:

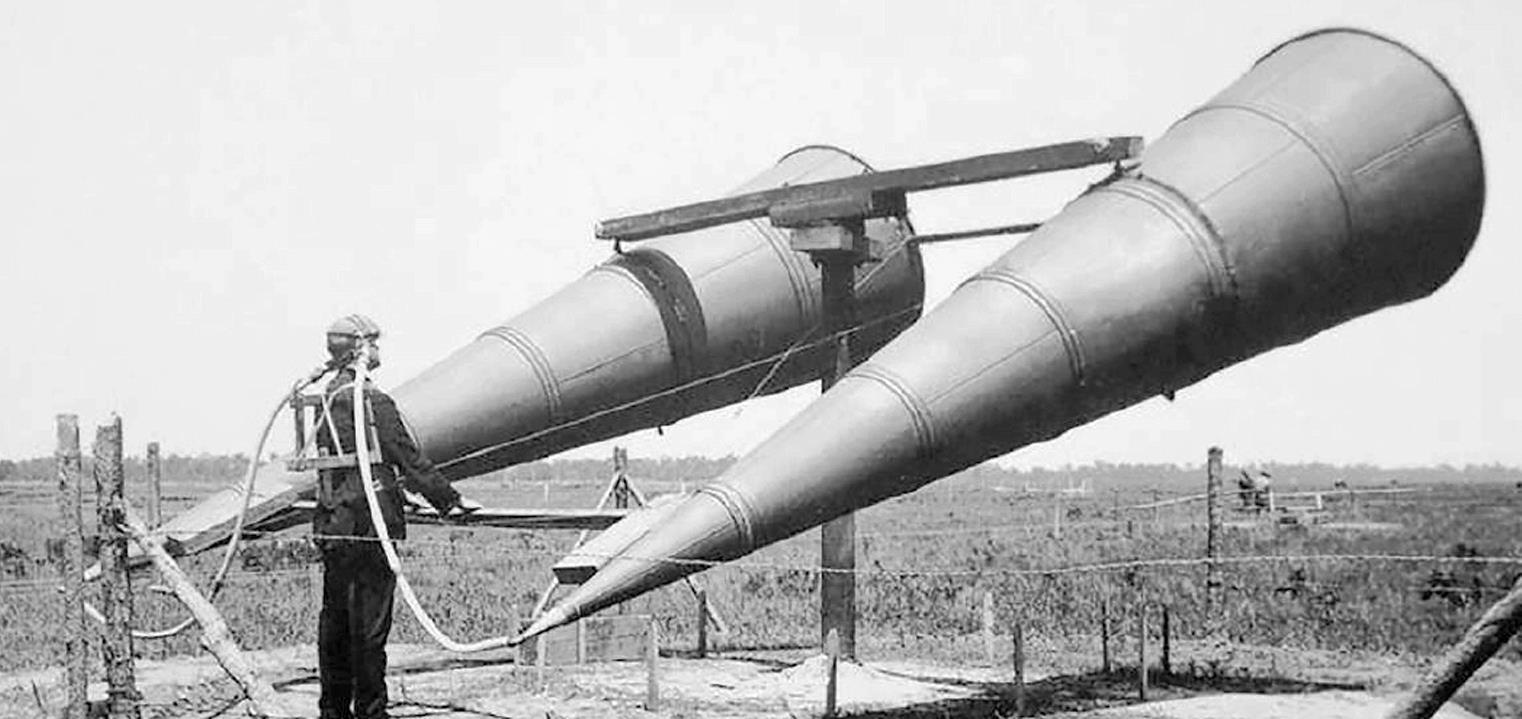

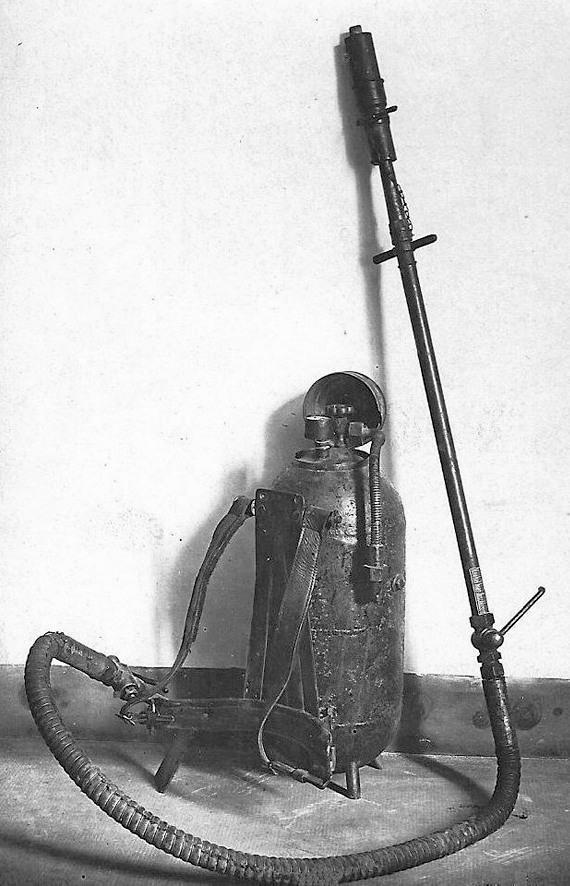

В дело пошли огнемёты. Первые, пока ещё несовершенные:

Но очень быстро научились делать их более компактными, ранцевыми. Вот такими:

Придумали специальные смеси, чтобы прилипали к людям получше и горели пожарче. Жар от них стал действительно такой что собственную морду лица нужно было уже как-то закрывать. Ну, вот так, что ли:

«Я дам Вам «парабеллум» … Хотя нет, не дам – он мне самому нравиться»:

Для тех же, которые сидят в окопах напротив наших, начали лихорадочно клепать бомбомёты. Клепали с такой скоростью, что начали даже путаться в названиях. Снаряды для них называли и минами, и бомбами, и гранатами. Делали маленькими:

Делали побольше:

Делали индивидуальными для бойцов пехоты и собирали из них специальные подразделения:

Делали бомбомёты, у которых мина была больше, чем ствол, и делали бомбомёты, у которых мина вкладывалась в этот самый ствол. Они потом переродились в миномёты. Стреляли эти штуки бомбами, да гранатами только вначале, а потом и в этом деле наступил плюрализм. Сделали мины, снаряжённые отравляющими веществами:

Сделали другие, всякие разные, и для всяких случаев:

В конце концов стало не хватать взрывчатых веществ в отдельных местах. В смысле обычных взрывчатых веществ. Нужно было что-то думать. Вот вы в детстве с «карбидом» развлекались? (Это я к мужикам постарше…). Так вот. Вы были совсем не первыми с этой идеей. Были люди, которые это делали на самом высоком профессиональном уровне. Служили они в итальянской армии и с помощью вот таких жутковатых ацетиленовых устройств запускали мины на расстояние до 150 метров:

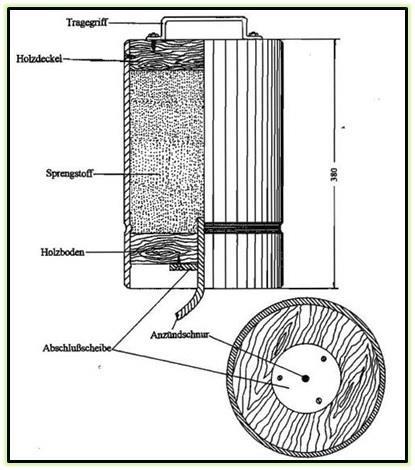

Но немцы не были бы немцами, если бы не смогли своих коллег переплюнуть в оригинальности с экономией. Познакомившись на себе с французскими и английскими изделиями, они захотели такие же, но лучше. Но время уже было такое, что всё железо потратили на всякие «Колосали». Нужно было как-то экономнее. Вот чем заменить сталь в таком случае? Правильно – деревом! Приглашаем плотников, которые специализируются на пивных бочонках, и они делают вот такие бомбы:

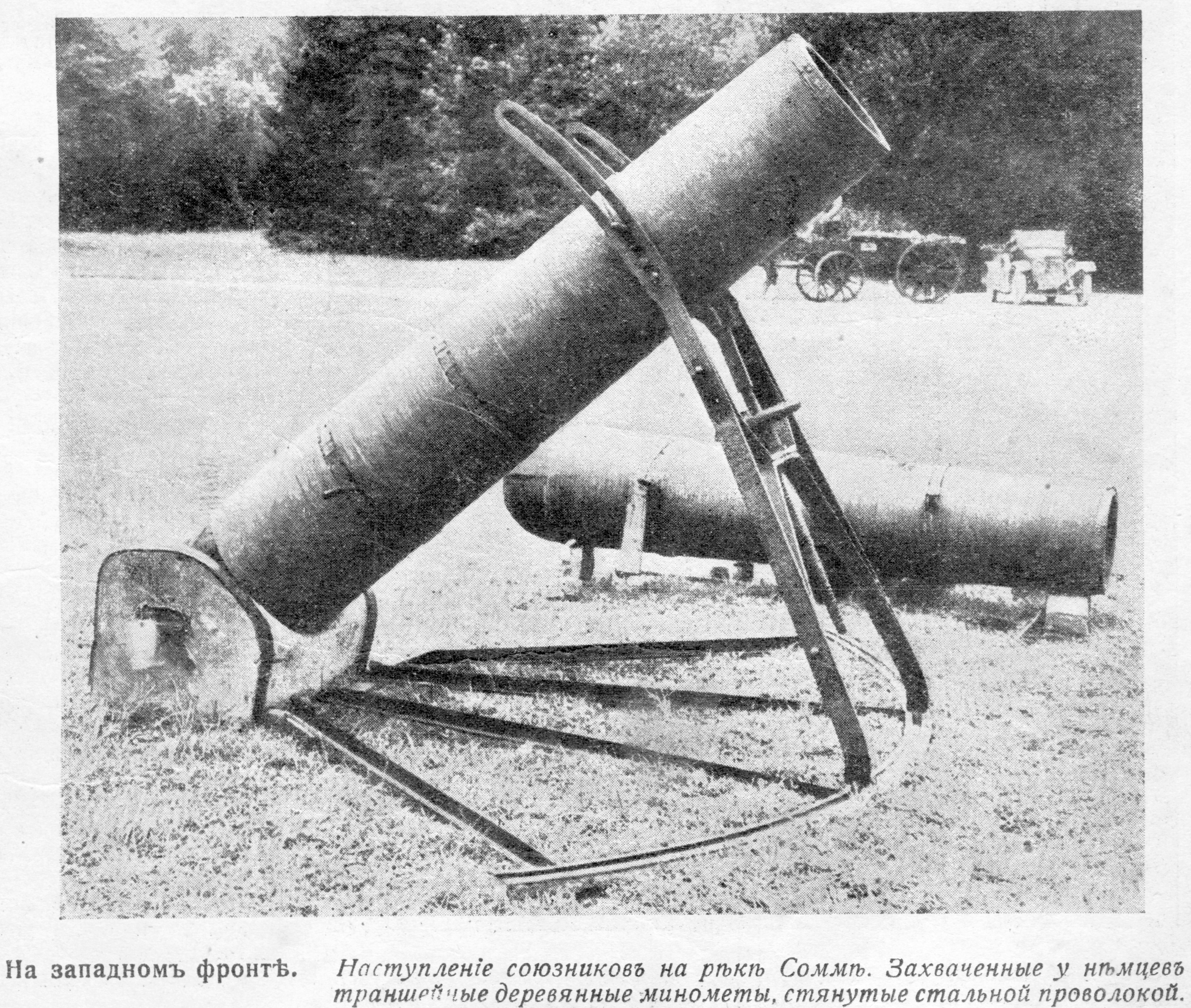

Сначала делаем калибром 250 мм, потом 350 мм, потом 450 мм! Из чего стрелять? Так ясен пень – из того же дерева! То есть те же плотники нам делают деревянный ствол, а чтобы его направлять куда нужно жестянщики делают треногу с рельсом. А чтобы ствол не разорвало – они его проволокой обмотали со всей ответственностью. Получилось вот такая штуковина:

Вот ещё одна фотка. Уже от авторов изделия:

Нет, так вы не сможете по достоинству оценить размеры этого грозного оружия. Вот так будет лучше, пожалуй:

Кстати, этот бравый бомбомётчик сидит на том самом снаряде для этого орудия. Весила такая бомба калибра 450 мм целых 200 кг, а взрывчатого вещества в ней было больше 100 кг! Вот ещё одна фотка этой штуки… лирическая:

И ещё одна – поучительная. На ней французские военнослужащие осматривают трофейную бомбомётину:

Сами такие делать не стали – у них железа хватало. Главное тут ведь что. Главное в том, что такие устройства нужно рассматривать всерьёз. Они ужасны именно своим убожеством. А это означает, что их аналоги, захваченные у «бармалеев» в Сирии, вполне могут сделать у себя на заднем дворе наши доморощенные «бармалеи». Так что сейчас подобные изделия нужно изучать всерьёз, чтобы, увидев, легко опознать и пресечь на корню деятельность «изобретателей».

Ну, хватит, наверное, а то аж устал…