Три уровня книги

Автор: Янь ДанкоКак говорилось недавно — ушла эпоха романов, пришла эпоха прод. Никому не интересны пятистраничные описания платьев и особняков — гони экшн, быстрее, быстрее, быстрее!!! Знаете, что мне все это напоминает? Тот старый анекдот про «если посадить миллион обезьян за клавиатуры, они напишут «Войну и мир».

Собственно, нас всех и посадили. За интернет. И как, где «Война и мир»? Что значит «нету»?! Как «быстропись»? Как погоня за количеством в ущерб качеству?

А еще бесконечное дробление по нишам, узким, как штаны Рики Мартина. Больше нет «просто книги» — есть лыры, боярки и литрпг. Книги, которые для одних — норм, для других — ужас-ужас.

Но на самом деле за всей этой мишурой скрывается прискорбный факт: произошло не деление на литрпг и лыры, произошло разделение — на книги и текстовый литературный продукт. Думаю, это ни для кого не секрет.

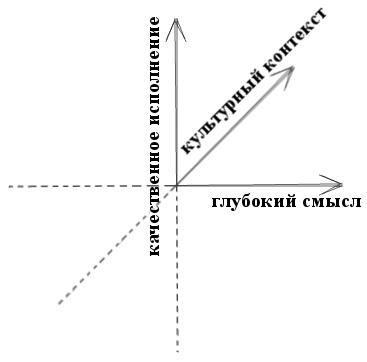

Что же отличает книгу от продукта? Прежде всего — уровни.

Данная статья — продолжение заметки о трехмерности в книжном мире. Ознакомиться с заметкой можете здесь: Мир книг — переходим в трехмерность.

Что же такое «книга»? Это kaniku («запечатанное» на ассирийском) — вещь, в которой запечатано многое. И там, под сургучевой печатью, хранится архив мыслей, чувств и событий. И чем плотней упаковка, тем выше мастерство писателя.

Строго говоря, есть три уровня упаковки:

Уровень первый. События

События — это что произошло, кто кого, кто с кем. Если читатель останавливается на этом уровне, ему вредит буквально всё: и описания, и эпиграфы, и даже настроения. Он должен поставить кино у себя в голове. И точка. Ему нужен сырец, который он преображает в то, что знает и умеет — указание к действию. «Вокруг был лес». Всё! Никаких «море было большое, в нем было много воды» не нужно — это только портит картину, мешая рисовать свой лес, по своим представлениям. Все указания — максимально точны и тезисны, никаких намеков и полутонов. Всё это — указания для актеров внутреннего театра читателя. Сыграй хитроумного злодея. Теперь сыграй героя с бодуна. А теперь — погоню.

Если писатель останавливается на таком уровне — он сочинитель и не более. Ему важно показать, кто с кем, и кто кого тогось. Остальное — периферия, и хорошо, если вообще есть. Главное для писателя-сочинителя — это борьба с роялями, баянами и другим оркестром. Бодрый текст без роялей — верх совершенства в данной нише.

И кстати, сочинители тоже работают со стилем. Но в сторону его сознательного упрощения, примитивизации и, что особо важно, — неграмотности. Наверняка многие топы могли бы писать грамотнее, без нелепостей и канцелярита. Но им нельзя! Их задача — втереться в доверие к читателю, показать: «Йоу, брателло! Мы с тобой одной крови! Я живу на соседней улице, я пишу, думаю и чувствую так, как ты». И это работает, очень круто работает! Сами видели.

Но, все же, на стороне сочинителей лишь один пласт — события. И то, что они пишут, является книгой лишь на 30%. На остальные 70 это модель-для-сборки-в-голове-читателя. И те, кто владеют инструкцией по сборке таких текстов, получают от них истинное удовольствие. Те, кто не владеют инструкцией по сборке любых жанров, кроме развлекательных, искренне считают всю литературу (вообще всю) предназначенной для того, чтоб развлечь читателя. Позабавить. Доставить удовольствие. Почухать ЧСВ. Все остальное для них — непонятно что непонятно для чего.

Уровень второй. Концепты

Концепт — это некое размышление, стоящее в основе истории. Да, что-то происходит, но оно происходит не просто так, а потому что добро побеждает зло, и не столько важна сама история, сколько ее концепт. Герои, драки, перипетии — всё поставлено на службу размышлению, служит ему иллюстрацией. Вы, когда курсовую работу пишете, ведь не вставите туда картинку с Пикачу — просто потому что вам захотелось? Вряд ли. Вы вставите картинку по теме, и ни одна иллюстрация не будет случайной. Так и книга — курсовая по теме, которая интересна писателю.

И тут, на этом уровне, уже нужен стиль. Не просто «он пошел туда-то», а «ноги свернули в подворотню» — именно так, пассивно, что показывает бессознательный порыв героя нарваться на неприятности. Или «небо рыдало горючими слезами, спуская их в канализацию» — иллюстрация бессмысленности страданий. Можно, конечно, в лоб написать «Герой напрасно переживал, не понимая, что нужно действовать», но это будет очень, очень, очень грубо. Читатель должен понять сам, прочувствовать — и только тогда его торкнет.

Если писатель останавливается на таком уровне — он художник. Красивости (и некрасивости тоже) у него на вооружении, он отлично знает, что, куда, как и зачем ставить, и какие слова возымеют какой эффект (не на всех, но на многих), им подвластен гипноз текста. Причем, настоящий художник от литературы использует краски скупо, не расплескивая вёдра на полотне. Никаких описаний табуреток на две страницы — это крайне тонкий инструмент, полезны очень, очень редко. В большинстве случаев нужно тоньше. Не констатация, а полутона, не декларирование, а намек.

Итак, на стороне писателя-художника два пласта: концепт и события. Включив то и другое на добротном уровне, текст становится книгой на 60%. На остальные 40 это греческая урна с пеплом комплексов автора. У художников зачастую очень, очень высокое ЧСВ.

Те, кто освоили второй уровень чтения, зовут весь первый уровень — дикой тупостью и бессмыслицей. И они крупно ошибаются.

Уровень третий. Отсылки

Отсылки — это обращение к ноосфере, диалог с писателями и мыслителями былых эпох. Какую тему ни возьми — ее уже кто-то затрагивал. Потому так важно знать своих предшественников — вдруг они уже раскрыли то, о чем вы задумались? Но у вас преимущество: вы можете стоять на плечах гигантов, продвигать их идеи, поднимаясь на невиданную высоту.

Строго говоря, отсылок бывает два вида:

а) скелет книги

б) пасхалки

На скелете держится весь текст, а пасхалки — в лучшем случае симулятор СПГС. В хорошей книге присутствует скелет-отсылка — железно, и некоторое количество пасхалок — как бонус. Важно не переборщить со вторым, иначе книга из женщины-загадки превращается в бабу-ребус. В идеале все пасхалки (аллюзии, эпиграфы и так далее) должны быть не просто для красоты, а чтоб дополнить события и концепты, удержать их на своих плечах.

Отсылки в качестве скелета усиливают книгу — ровно в столько раз, насколько крут тот, к кому отсылаются. Но важно ответить достойно — бросив вызов великим. В ином случае текст будет похож на жалкую вымученную пародию, сбитый пересказ оригинала.

Причем, не обязательно отсылаться к конкретному писателю или мыслителю — можно к целому направлению литературы. Например, попытка сотворить попаданца — это отсылка ко всем попаданцам, написанным до этого. Но почему-то в большинстве случаев получаются произведения-клоны, а не дискуссия, и тогда можно сказать — отсылка не удалась.

Если же удалась — перед вами писатель. Настоящий. Тот, кто привносит в текст индивидуальность и новизну, отличаясь от серой массы. Книга, содержащая на хорошем уровне и события, и концепты, и отсылки, является книгой на 90%. Остальные 10% — авторская индивидуальность.

В тексте, слагаемом из трех компонентов, не остается места для всякого сора:

— ни для вольностей трактовки (разве что, читатель не был внимателен)

— ни для комплексов автора (как правило они глубоко проработаны задолго до написания)

— ни для синдрома отличника (попытки сделать всё строго по учебнику, чтобы критики остались довольны)

Всё! Это настоящая книга. А не то, что предлагает нам 99% рынка.

Небольшая оговорка

Конечно, вышеописанные тексты — это сферические книги в вакууме. На деле в любой книге полно комплексов, конструкторов лего, а то и вовсе курсовых по теории литературы. Идеал практически недостижим. Тем круче на фоне всего остального выглядят тексты, которые к нему приблизились. Да, можно написать книгу со всеми тремя слагаемыми — но она будет некачественной, просто потому что не вытянул эти слагаемые, ну не заработали они!

И ряд книг с только двумя слагаемыми, а порой и одним-единственным, будет объективно лучше. Начинающим писателям даже имеет смысл, не посягая на великое, начинать с одномерных сюжетов. И лишь затем, когда отточат перо, выходить на новый уровень — двухуровневую книгу. И лишь немногие из них реально выйдут на третий уровень, так как для этого нужно не только прочесть/просмотреть/сыграть/пропутешествовать гору всего, но и проанализировать, зная, чем возразить.

Вытянуть все три уровня — трудно, слов нет. Потому писатели обычно уделяют внимание чему-то одному, сознательно игнорируя остальные уровни. Читаешь НФ — там 70% книги заполняет второй уровень, фэнтези — по большей части первый уровень (ну максимум рассуждения о свете-тьме добавят, тыщу раз обмусоленные со времен ЧКА), большая литература — третий уровень с мизерным присутствием второго (метамодернизЪм, идея о полной безыдейности) и остаточным явлением первого (сюжет о том, как герой высокоморально пьянствует, размышляя о бытии нашем).

А попробуйте-ка сколотить крепкий роман, достойный, где будет забойный сюжет + крепкая мораль + железные отсылки, и всё это в равной высокой доле. Слабо? Слабо!!!