Владимир Одоевский

Автор: Игорь Резников Фигура Владимира Одоевского, годовщина со дня рождения которого будет отмечаться завтра, настолько значительна для русской культуры XIX века, что даже необходимое, что я собирался сказать о нем, не вместится в один краткий очерк. Поэтому я посвящу ему два поста, сегодняшний и завтрашний. В первом речь пойдет о жизни и деятельности Одоевского в общем. Во втором – о том, что наиболее интересно мне как музыканту – о его музыкальной деятельности.

Фигура Владимира Одоевского, годовщина со дня рождения которого будет отмечаться завтра, настолько значительна для русской культуры XIX века, что даже необходимое, что я собирался сказать о нем, не вместится в один краткий очерк. Поэтому я посвящу ему два поста, сегодняшний и завтрашний. В первом речь пойдет о жизни и деятельности Одоевского в общем. Во втором – о том, что наиболее интересно мне как музыканту – о его музыкальной деятельности.

Выходец из знатного рода, он входил в число самых образованных людей России дореформенной эпохи. Свободно владел французским, немецким, итальянским, английским, испанским языками, знал церковно-славянский, латинский, древнегреческий. Уже в преклонные годы изучил стенографию. Одоевский был одним из крупнейших русских мыслителей эпохи романтизма, пионером русского космизма. Его разносторонние интересы «делают» его также писателем, педагогом, музыкальным деятелем, благотворителем, и даже... алхимиком и кулинаром!

Князь Владимир Федорович Одоевский родился в Москве в 1804 году, 31 июля по старому стилю, в семье князя Федора Сергеевича Одоевского — военнослужащего, который в дальнейшем стал главой Государственного ассигнационного банка. Необходимо отметить, что Одоевские вели свою родословную от легендарного Рюрика. Федор Сергеевич происходил от черниговского князя Михаила Всеволодовича, замученного в 1246 году в Орде и причисленного к лику святых. Мать Владимира Екатерина Алексеевна Филиппова была дочерью бедного армейского офицера. Когда ребенку было четыре года, отец скончался. Мать повторно вышла замуж, а наследника отдали на воспитание родственникам по отцовской линии. Двоюродный дядя, генерал Дмитрий Андреевич Закревский взял племянника на попечение.

Жизнь и творчество Одоевского можно разделить на три периода, границы между которыми более или менее совпадают с его переездами из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

С 1816-го Владимир стал получать образование в Московском университетском благородном пансионе. Здесь он особенно интересовался философией. Любимым автором Одоевского был Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг. Молодой человек стал завсегдатаем литературных кружков. После посещения в начале 1820-х годов заседаний «Вольного общества любителей русской словесности» сблизился с Д. Веневитиновым и с будущим видным славянофилом И. Киреевским. С Москвой связана и его дружба с двоюродным братом — будущим декабристом Александром Ивановичем Одоевским. Как Владимир признавался в «Дневнике студента», Александр был эпохой в его жизни.

Печататься Владимир начинает еще в годы учебы. Первые его публицистические произведения, в том числе «Разговор о том, как опасно быть тщеславным», были опубликованы в «Вестнике Европы» в 1822 году. В 1822–1823 годах там же публикуются «Письма к Лужницкому старику». Одно из писем под названием «Дни досад» — о московских нравах —понравилось А. С. Грибоедову, и через редакцию «Вестника Европы» они познакомились и довольно близко сошлись. Поддерживая дружбу с некоторыми декабристами, Одоевский вместе с В. К. Кюхельбекером основал альманах «Мнемозина». После восстания журнал закрыли, и, исключая любые риски, сочинитель уничтожил протоколы собраний редколлегии.

В 1822 году Владимир Одоевский завершает обучение с отличием. В 1823 году он поступает на службу в Московский архив коллегии иностранных дел. Он также пробует свои силы на литературном поприще, пишет роман «Иероним Бруно и Пьетро Аретино», который остался незавершенным. В дальнейшем Владимир погружается в изучение философии и литературы, знакомство с анатомией, химией, физикой и точными науками.

В 1823 году вместе со своими университетскими друзьями юный литератор создает «Общество любомудрия» — так они перевели на русский язык слово «философия». Молодые люди пропагандировали философию как науку, являющуюся ключом к познанию бытия. Многие участники объединения служили, как и Владимир, в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Встречались молодые мыслители в квартире у Одоевского. На собрания приходили Иван Киреевский, Александр Кошелев, Николай Мельгунов, Александр Одоевский. Целью «любомудров» было изучение античных и немецких философов и создание оригинальной отечественной философии, на базе которой должна была возникнуть новая русская литература. Собрания кружка были завершены в 1825 году после восстания декабристов.

В 1826 году Владимир Федорович переезжает в Санкт-Петербург. Он поступает на службу в Цензурный комитет Министерства внутренних дел и становится одним из авторов либерального цензурного устава и первых законов об авторском праве. К петербургскому периоду относится участие Одоевского в кружке В. Г. Белинского, а также подготовка трехтомного собрания сочинений, вышедшего в 1844 году. Он сотрудничает в пушкинском «Современнике» и «Вестнике Европы» (учредитель и главный редактор Михаил Матвеевич Стасюлевич), взаимодействует с редакторами «Литературной газеты» и изданием «Северные цветы».

После перехода Цензурного комитета в ведение Министерства народного просвещения, Владимир Федорович продолжил службу в должности библиотекаря. Служил также в департаментах духовных дел иностранных исповеданий и государственного хозяйства, редактировал «Журнал Министерства внутренних дел».

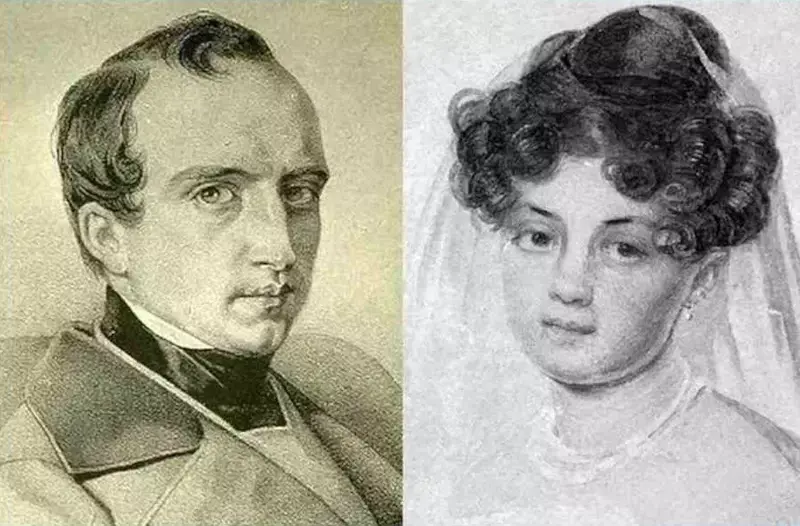

В 1826-году Одоевский женился на Ольге Ланской. Будучи фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны, Ольга убедила окружающих в привязанности к возлюбленному. Жена сумела одарить супруга той нежной, отчасти материнской любовью, которой Владимиру не хватало в детстве. Судя по сохранившемуся портрету кисти художника Петра Соколова, Ланская была хороша собой. Однако их личная жизнь была непростой. Светская дама не сходилась с Владимиром Одоевским темпераментом. Со временем забота и тщеславие избранницы стали обузой для литератора. Владимир и Ольга горевали по причине того, что не смогли стать родителями. После себя Одоевский не оставил детей, хотя очень любил малышей и мечтал о них.

Однако жена помогла Владимиру Федоровичу в открытии и содержании литературного салона. Вскоре этот салон разделился на две части: светский, которым управляла она, и литературно-музыкальный, созданный мужем.

Одоевский принимал в гостях мэтров литературы. Среди прочих в доме Владимира бывали Грибоедов, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Друг Пушкина и Вяземского, он радушно раскрывал свои двери для всех товарищей по перу, брезгливо относясь лишь к Булгарину и Сенковскому, которые его терпеть не могли, и ставил свои занятия литературой выше всего, что давалось ему его знатным происхождением и общественным положением.

На это время приходится расцвет его литературного творчества. В 1833-м свет увидели «Пестрые сказки». Они привели в восторг Гоголя и вызвали положительный отклик у читателей. Спустя год отдельной книгой выпустили «Городок в табакерке». Произведения Одоевского для детей сравнивали с творениями Ганса Христиана Андерсена. Классикой считаются «Сказки и повести для детей дедушки Иринея», изданные в 1838-м в сборнике. Белинский писал: «В настоящее время русские дети имеют для себя в дедушке Иринее такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций». Языком этих сказок восхищался знаток русской речи Даль, находивший, что некоторым из придуманных Одоевским поговорок и пословиц может быть приписано чисто народное происхождение. Эти сказки одинаково чужды как деланной сентиментальности, так и слишком раннего, безжалостного ознакомления детей с ужасами жизни и ее скорбями. А «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» стала предтечей гоголевского «Носа». Сам писатель часто работал под псевдонимом «Дедушка Ириней» .

Вообще Одоевский ратовал за народное просвещение, поэтому вошел в число издателей сборника «Сельское чтение», в котором печатались общеобразовательные статьи. Вместе с другом А. П. Заболоцким-Десятовским, он выпустил в свет четыре книжки «Сельского чтения» под заглавиями: «Что крестьянин Наум твердил детям и по поводу картофеля», «Что такое чертеж земли и на что это пригодно» (история, значение и способы межевания).

В дальнейшем Одоевский презентовал повести «Косморама», «Саламандра», философский роман «Русские ночи». Этот роман, который был завершен в 40-х годах и издан в сборнике эссе и рассказов с одноименным названием, занимает главное место в литературном творчестве Одоевского. Он написан в форме философской беседы между несколькими молодыми людьми, в которую вплетены, для иллюстрации высказываемых ими положений, рассказы и повести, отражающие в себе задушевные мысли, надежды, симпатии и антипатии автора. Так, например, рассказы «Последнее самоубийство» и «Город без имени» представляют, на фантастической подкладке, строго и последовательно до конца доведенный закон Мальтуса о возрастании населения в геометрической прогрессии, а произведений природы — в арифметической, со всеми выводимыми из него заключениями, и теорию Бентама, кладущую в основание всех человеческих действий исключительно начало полезного, как цель и как движущую силу.

Интересный факт: неизданный роман Одоевского, законченный в 1835-м «4338 год: Петербургские письма» содержал отсылки к будущему. Одоевскому удалось предсказать блага цивилизации, ставшие доступными в ХХ веке: появление электропоездов, интернета, блогов, электрического освещения и не только. «Алхимико-музыко-философско-фантастическое сиятельство» — так в шутку называла князя известная поэтесса своего времени, графиня Евдокия Петровна Ростопчина, которой Одоевский писал свои знаменитые письма «о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, кабалистике, алхимии и других таинственных науках».

В 1846 году Владимир Федорович был назначен помощником директора Императорской публичной библиотеки и директором Румянцевского музея в Санкт-Петербурге. Начиная с 1856 года совершал поездки за границу (в 1859 он был депутатом Императорской публичной библиотеки на юбилее Шиллера в Веймаре).

Большую честь Одоевскому делали занятия благотворительностью и участие в общественной жизни страны. Преобразования Александра II, обновившие русскую жизнь, встретили в Одоевском восторженное сочувствие. Он предлагал считать в России новый год с 19 февраля и всегда, в кругу друзей, торжественно праздновал «великий первый день свободного труда», как он выразился в стихотворении, написанном после чтения манифеста об упразднении крепостного права. Заслугой творца стало и участие в жизни сирот. Ему принадлежат решение об основании Максимилиановской, а позднее и учреждение Елизаветинской детской больницы. Главная же его работа и заслуга в этом отношении состояла в образовании в 1846 году Общества посещения бедных в Петербурге. Благодаря неутомимой и энергичной деятельности Одоевского, совершенно отказавшегося на все время существования общества от всяких литературных занятий, средства общества дошли до 60 тысяч ежегодного дохода.

С 1859-го до переезда в Москву Одоевский имел голос в Санкт-Петербургской общей думе. Спустя год Распорядительная дума избрала Владимира Федоровича в новообразованный Санкт-Петербургский комитет общественного здравия. При этом коллегия отметила, что он «постоянно занимался науками и предметами, состоящими в тесной связи с целью учреждения комитета, как то: физикою, химиею, медициною, а также предметами общественной благотворительности».

В 1861 году Одоевский возвращается в Москву, куда переезжает и Румянцевский музей. Князь назначается сенатором московских департаментов сената и первоприсутствующим 8-го департамента. Он был награжден орденами Анны 1-й и 2-й степени, Станислава 1-й и 2-й степени, Белого Сокола командорской степени Саксон-Веймарского герцогства.

За три года до смерти Владимир Федорович снова взялся за перо, чтобы в горячих строках статьи: «Недовольно!», полных непоколебимой веры в науку и нравственное развитие человечества и широкого взгляда на задачи поэзии, ответить на проникнутое скорбным унынием «Довольно» Тургенева. Смерть застала Одоевского за усиленными работами по устройству в съезда археологов (он был одним из учредителей археологического общества, а также Императорского географического общества).

Владимир Одоевский скончался в Москве 27 февраля 1869 года. Причина смерти крылась в воспалении мозга. К тому моменту у него не было большого состояния, поэтому оставить в наследство супруге было нечего. Согласно завещанию, Одоевского похоронили на кладбище Московского Донского монастыря, рядом с так называемой больничной церковью во имя Архангела Михаила. Император Александр II, узнав о кончине Владимира Федоровича, написал: «Искренно о нем сожалею».

На его надгробном камне выбито:

«Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят».