Кому помешал профессор Пильчиков?

Автор: Сергей ВасильевПрошлый мой пост про загадочную смерть профессора Филиппова некоторые комментаторы сопроводили разочарованным "Это уже использовалось в фантастических книгах". Правда не смогли вспомнить в каких. Но главное - они безошибочно определили, как будет дальше развиваться сюжет романа "Переписать сценарий".

Так вот не угадали. Причем совсем.

Желающим поиграть в лучший спойлер, предлагаю подумать, почему я в своей книге объединил судьбы Филиппова и Пильчикова, о котором расскажу сегодня поподробнее:

В 7 часов утра 6 мая 1908 года в одиночной палате одной из больниц Харькова раздался револьверный выстрел. Когда встревоженные врачи и санитары взломали запертую дверь и ворвались в палату, они увидели человека, лежащего на койке. Если бы не кровавое пятно на рубашке, можно было бы подумать, что больной просто спит…

Воронёный револьвер «бульдог» аккуратно лежал на столике рядом со стаканом недопитого чая. Судебно-медицинские эксперты констатировали смерть: пуля поразила сердце. Но как же больной мог аккуратно положить на стол револьвер?

Приглашенные эксперты-криминалисты наотрез отказались проводить дактилоскопию оружия. С заключением по поводу причины смерти не было никаких колебаний: самоубийство и никаких гвоздей! А факты и здравый смысл? Если они противоречат их экспертному мнению, тем хуже для фактов!

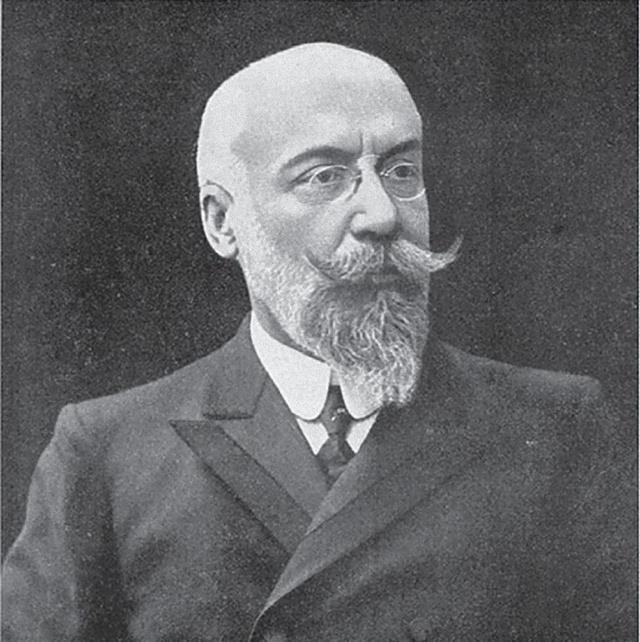

Горемычным самоубийцей оказался один из самых успешных ученых Российской империи - Николай Дмитриевич Пильчиков.

Его научная карьера была подобна взлёту «свечой». В 1881 году, после окончания Харьковского университета, 24-летнего Николая Дмитриевича оставили ассистентом на кафедре физики. Через год он обследовал ещё не изученную Курскую магнитную аномалию. Он одним из первых высказал мысль, что причина аномалии - залежи железной руды. За эту работу Русское техническое товарищество наградило учёного серебряной медалью – в 24 года!

За 10 лет он опубликовал более 50 серьёзнейших работ в различных областях науки и техники – по оптике, географии, метеорологии, электротехнике, радиоактивности, рентгенологии… Даже сегодня целый коллектив учёных за столь короткое время едва ли смог бы сделать такое количество открытий.

В 1890 году Пильчиков предложил для защиты от низкого давления поместить аэронавта в небольшой скафандр, который состоял из двух герметически соединённых частей с небольшими обзорными окошками. Таким образом, ещё в XIX веке была предложена технически обоснованная идея высотного скафандра – на 70 лет раньше её практического осуществления!

В 1885 году Николай Дмитриевич получил должность приват-доцента в том же Харьковском университете. В 1886 году в Петербургском университете он защитил диссертацию и получил звание магистра физики и физической географии.

До отъезда на стажировку в Париж (в 1888 году) Николай Пильчиков имел 18 научных трудов, изобрёл 9 физических и физико-химических приборов.

В 1888 году Пильчиков стажировался в Парижской магнитной обсерватории. К удивлению парижских мэтров-физиков, молодой учёный нашёл и исправил ошибки в конструкции сейсмографа. Этот случай сделал физика Пильчикова чрезвычайно популярным в сообществе коллег.

После возвращения из Парижа Пильчиков получил звание профессора и активно включился в педагогический процесс. Но это не мешало ему заниматься и научной деятельностью. Его избирают членом совета Французского физического общества, Тулузской академии наук, Русского физико-химического общества и других научных организаций России, Франции, Германии, Австрии. А в прежние времена членством и мантиями не разбрасывались, дорожили! В свои сообщества принимали самых достойных учёных, чтобы их имена возвышали славу и авторитет академий!

В 1896 году, узнав об открытии Рентгеном Х-лучей, Пильчиков заинтересовался этим явлением и вскоре изобрёл лампу собственной конструкции. Она получила название «фокус-трубки Пильчикова». С её помощью он исследовал Х-лучи и выявил ряд неизвестных закономерностей.

В этом же году Пильчиков на основе оптико-гальванического электролиза открыл возможность получать изображение предметов методом наращивания рельефа на металлических пластинах. Это явление учёный назвал фотогальванографией или электрофотографированием.

Кафедры всех вузов, в которых работал Пильчиков, благодаря его стараниям оснащались самыми современными физическими приборами и оборудованием. Благодаря энтузиазму профессора Пильчикова начал выходить научный журнал «Известия Харьковского технологического института», и пять лет он лично редактировал издание.

42-летний профессор Харьковского университета Н.Д. Пильчиков желает ещё больше сделать для Отечества и пишет военному министру царя Николая II генералу А.Н. Куропаткину: «Предпринятые мною работы по вопросу о беспроводной электрической передаче энергии привели меня к результатам, которые я не считаю себя вправе эксплуатировать за границей, не представив их прежде всего на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства...» Патриотом был наш господин профессор!

Суть своей технологии он обстоятельно объяснил царскому превосходительству: «...Я предпочёл разрабатывать метод Лоджа (1893 г.), утилизировавшего Герцовы электрические волны (1888) и их действие на проводимость металлических порошков, открытое Бранли (1890)... В то время как Маркони и Попов стремились достичь возможно большей дистанции, до которой могли бы передавать сигналы, я разрабатывал вопрос о том, каким образом беспроводную электрическую передачу энергии... уединить от пертурбаций, причиняемых действием электрических волн, постоянно происходящих...»

«Уединить от пертурбаций» означает «защитить приёмник от помех эфира». В наше время - это часть радиоэлектронной борьбы – РЭБ. И сегодня в этом направлении рождается много идей – настоящий Клондайк!

«После довольно продолжительных теоретических и опытных изысканий я остановился на той мысли, что прибор, воспринимающий действие электрических волн, должен быть непременно снабжён особым охранным снарядом - протектором, который, профильтровывая доходящие до него электрические волны, давал бы доступ к действующему механизму лишь тем волнам, которые посланы нами...». Тут, кроме многих других, заложена также идея кодового опознавания «я - свой!»

Ещё 25 марта 1898 года к восторгу одесситов профессор демонстрировал и объяснял, как с помощью электронных волн, шедших сквозь стены зала, он может зажечь огни маяка, вызвать на расстоянии выстрел из пушки, взорвать удалённую от публики и лектора мину (затопив небольшую яхту) и – через стену! – привести в действие железнодорожный семафор! Всё это профессор изложил в письме военному министру…

…Лишь четыре месяца спустя последовал «ответ» Главного инженерного управления: у Пильчикова «столоначальники» опять потребовали разъяснений! И снова, уже в третий раз, ему пришлось объяснять, в чём состоит суть его предложения.

Вскоре управляющий Морским министерством вице-адмирал П.П. Тыртов дал согласие на половину расходов, увидев в этой затее не только способ с берега увеселить императора управлением катера без экипажа. Но неожиданно военный министр Куропаткин вдруг отказался участвовать в опытах, посчитав их неперспективными… Странное поведение министра объяснил после русско-японской войны полковник Ф. П. Рерберг.

Фёдор Петрович Рерберг был членом комиссии, изучавшей причины столь неудачного для России хода войны. В процессе работы он, в частности, изучал первый том «Отчёта» Куропаткина о Лаоянском сражении. Рерберг обнаружил в нём замалчивание многих важных фактов и военно-исторический подлог, который служил сокрытию истинных причин поражения под Лаояном. Рерберг также выдвинул предположение, что главнокомандующий русской армией Алексей Куропаткин нарочно проигрывал сражения при Лаояне, Шахэ и Мукдене.

История, рассказанная Рербергом, до боли напоминает работы Покровского "Измена 1941" и Мещерякова "Заговор военных...". Рерберг и указанные исследователи поражений нашей армии пишут в своих работах, как под копирку:

1. о наличии предательства среди высокопоставленных военных;

2. о наличии заговора в аристократических кругах, которые покрывали предателей из числа военных;

3. о повторяемости из века в век одной и той же истории: не сокрушив Россию на полях сражений, враг переходит к раскачиванию режима и добивается своей цели, задействовав пятую колонну.

Цитируем Рерберга:

"В Маньчжурии с 25 ноября по 15 января я только убеждался, что ген. Куропаткин ни как полководец, ни как администратор никуда не годится, по Сандепуским же боям и по течению «истории» и переписки с ген. Гриппенбергом я убедился, что ген. Куропаткин патентованный лжец, и вполне разделял мнение ген. Гриппенберга о том, что Куропаткин был предатель.

Вернувшись в Петербург, в течение трехлетней работы в Комиссии я лишь утвердился в убеждении, что ген. Куропаткин проигрывал сражения умышленно, и можно себе представить, с каким чувством омерзения я убедился, что в Петербурге, в высших кругах, образовалась прочная партия, работавшая на укрытие преступлений ген. Куропаткина и на скрытие правды от Государя. Как во время составления своего тома, так и по окончании этой работы я не мог равнодушно слышать имя Куропаткина, я не мог спокойно о нем говорить. Среди моих близких родных и знакомых надо мною смеялись и часто, когда я входил в комнату, вместо того, чтобы поздороваться, говорили: «Ну, как поживает твоя симпатия — Куропаткин?».

И главное - во всех летописях и мемуарах всюду торчат англосаксонские уши. Такое впечатление, что англосаксы - неотъемлемая часть нашей внутренней жизни, настолько плотно влезли они в нашу историю, не снимая сапог и портупеи.

Частная история с профессором Пильчиковым подтверждает главное обвинение Рерберга: военный министр и еще несколько высших чинов армии и адмиралтейства давно и плотно работали на Британию. Одним из интересов островитян являлось недопущение технического прогресса в России. Пильчиков и ему подобные были приговорены.

Тем временем, докладную записку Пильчикова в Морском министерстве внимательно изучала специальная комиссия, в которую входил и создатель «грозоотметчика»-радио А.С. Попов. Именно он в своём отзыве написал: «Вопрос о защите радиолиний от помех с помощью сделанного профессором устройства заслуживает внимания».

После такого заключения военно-морской министр постановил: «Выделить профессору Пильчикову 5 тысяч рублей для строительства 2 станций, разработки приборов и на необходимые разъезды. А также 18 аккумуляторов образца минного офицерского класса, …выделить на 1 месяц в конце 1902 года один из кораблей Черноморского флота и назначить в помощь одного из морских офицеров».

Наиболее засекреченной до сих пор является деятельность профессора на Дальнем Востоке. Во время Русско-японской войны (1904–1905) профессор Николай Дмитриевич Пильчиков проводил секретные эксперименты в интересах русского военного ведомства. За какие именно достижения учёный получил личную благодарность от командующего Тихоокеанским флотом адмирала Н. И. Скрыдлова, до сих пор остаётся тайной.

После войны профессора начинают грамотно и настойчиво обкладывать запретами и ограничениями. В 1905 году Пильчиков отправился в Алжир, чтобы провести там наблюдения полного солнечного затмения, так как в России это было невозможно. Больше его за границу не выпускали.

После смерти профессора появилось донесение начальника Харьковского охранного отделения директору департамента полиции от 13 мая 1908 года, в котором указано, что в 1906 году профессор Пильчиков «принимал деятельное участие в агитаторской преступной деятельности студентов-технологов» - то есть налицо посмертная компрометация ученого. Вполне в духе англосаксов.

Уже в советское время криминалистам удалось найти сына основателя психоневрологической клиники, в которой погиб Пильчиков, доктора Константина Ивановича Платова. В 1908 году он работал в клинике отца ординатором и припомнил, что палата Пильчикова (одноместная) находилась на втором этаже, постоянного наблюдения за ним не было, не было тщательной проверки вещей пациента. И еще одна деталь: после рокового выстрела обнаружилось, что палата заперта изнутри.

Гибель Пильчикова, которую полиция списала на самоубийство, вызвала массу вопросов. Он никогда не страдал психическими заболеваниями, и его появление в клинике больше походило на попытку спрятаться. Никто никогда не видел у профессора личного огнестрельного оружия. Руки покойного были сложены на груди, а револьвер лежал на прикроватной тумбочке(!). Окно в комнате было приоткрыто, т.е. возможный убийца запросто мог забраться на второй этаж и так же уйти. Саквояж, с которым прибыл при заселении Николай Дмитриевич, в комнате отсутствовал. А дома среди его бумаг не было обнаружено ничего, что представляло бы научную или военную ценность. Архив профессора пропал бесследно…