Почему люди готовы убивать за право разговаривать на своем языке и причем тут ценности.

Автор: Иван ОбуховДисклеймер: Информация приведенная ниже, является материалом полученным после анализа большого объема данных по неврологии, нейрофизиологии и лингвистики с помощью нейросети. Относитесь к ней как гипотезе которая на ставит своей задачей показать, что какая-то нация лучше чем другая или хуже. А просто показывает, как влияет на наш мозг, поведение и даже ценности то, на каком языке мы говорим.

Итак.

Тема достаточно наукоемкая в ней много "букаф" поэтому предлагаю для начала договориться об одном важном термине – нейропластичность. Нейропластичность это способность мозга изменять свою структура и функции на протяжении жизни в ответ на опыт, обучение и внешние воздействия.

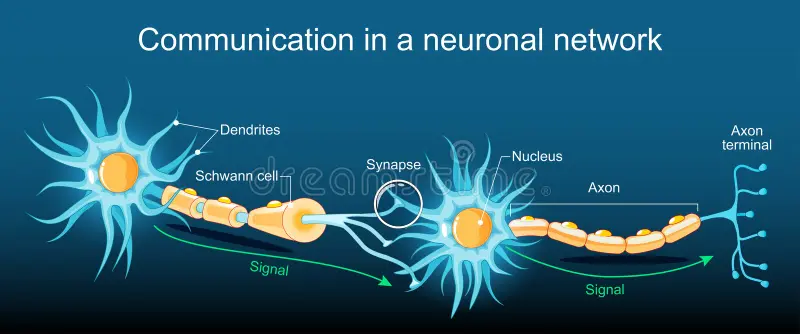

Технически (хоть и очень упрощенно) это выглядит так, когда мы с какого перепугу решили запомнить например новую букву и, повторим ее несколько раз (это важно!), либо эмоционально окрасим это важное событие  , один из нейронов «выстрелит» глутоматом в сторону другого нейрона, после чего от него в сторону этого нейрона начнет расти отросток – дендрит формируя нейронную связь.

, один из нейронов «выстрелит» глутоматом в сторону другого нейрона, после чего от него в сторону этого нейрона начнет расти отросток – дендрит формируя нейронную связь.

На схеме оно будет выглядеть так примерно....

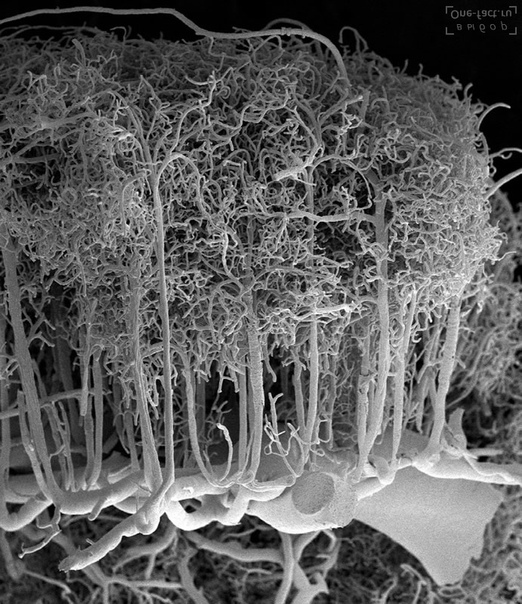

А потом оно укладывается во что-то такое...

Это фотка а не рисунок. Правда круто? С некоторой натяжкой можно сказать, что это фотка наших знаний.

Совокупность таких связей (они каждую секунду образуются и разрушаются) и формирует наш мозг.

С самого момента рождения ребенок попадает в языковую среду родного языка. Он еще не умеет говорить, но нейронная сеть уже начала формироваться в его мозге. Для начала развивается повышенная чувствительность к словам родного языка и снижается чувствительность к словам неродного языка. Этот процесс даже получил специальное название neuralcommitment, к 6-12 месяцам мозг уже настроен изучение родного языка.

А дальше происходят интересные события, связанные в первую очередь, с правилами того или иного языка, которые кардинально различаются, и формируют у носителей того или иного языка разные нейросети. Причем эти изменения настолько значительные, что на вскрытии (если, конечно, знать, что искать и куда смотреть), можно более-менее определить какой язык родной для человека.

Так носители немецкого языка (в результате более сложного синтаксиса) демонстрируются более сильную связи в дорсальной языковой сети. Носители арабского имеют более развитую левополушарную темпоро-париетальную сеть, которая необходима им для лексико-семантической обработки, а также более развитые межполушарные связи.

У англичан, более развиты связи от зоны Вернике (понимание речи) к зоне Брока (производство речи), а у китайцев задействован двухсторонняя сеть, включая правое полушарие для обработки тонов, где тон меняет значение слова, чего в английском нет.

Более того изучение второго языка, приводит так же к структурным изменениями в подкорке сразу в ряде областей мозга, вовлеченных в контроль за работой языка, и артикуляцию. Визуально это выглядит как увеличение объема вышеназванных структур, причем со временем, по мере оптимизации мозгом опыта и данных этот объем уменьшается.

А что же с носителями русского языка? За счет богатой морфологией (падежи, роды, глаголы) речи, с сложной фонологией с относительно свободным синтаксисом, где смысл передается через окончания слов, а не через их порядок мозг перестраивается и усиливает связи с языковых сетях, особенно в левом полушарии. В итоге носители русского языка, легко распознают паттерны (не только языковые), что лежит в основе абстрактного мышления, но требует значительных ресурсов нейросети, и приводит к быстрому истощению мозга. Мы отличаем больше оттенков синего цвета (чем англоговорящие, к примеру), более эмоциональны, и лучше приспособлены к принятию сложных решений.

Учитывая, что мы не только говорим, и пишем на родном языке, но и думаем в том числе ведем внутренний диалог, а освоение родного языка меняет структуру головного мозга реакция на стресс, тоже будет различной с в зависимости от того какой язык является для нас родным.

Загрузив данные в нейросеть, и проанализировав их получил следующий результат:

| Аспект реакции | Носители русского | Носители английского | В результате чего это происходит и как это связано с языком |

| Эмоциональная интенсивность | Выше: больше погружения в чувства (тоска как уникальная эмоция), сильнее возбуждение. | Ниже: больше отстранённости, логическое формулирование ("Я расстроен, но..."). | Происходит из-за богатой эмоциональной лексики русского (нюансированные слова для негативных состояний), что повышает детальность эмоций и усиливает активацию лимбической системы; связано с языком через гипотезу Сапира-Уорфа — русский "фильтрует" мышление для глубокого погружения, в отличие от английского, где нейтральные термины снижают возбуждение. |

| Стратегии регуляции | Подавление или выплеск; фокус на процессе ("Я боролся"). | Переоценка с дистанцией ("Это вызов"); фокус на результате. | Возникает от аспектов глаголов в русском (несовершенный вид для процесса), что продлевает эмоциональное переживание через активацию лобных долей мозга; язык формирует стратегии — времена глаголов в английском позволяют отстранённость и переоценку ситуации, делая регуляцию эффективнее для рационального контроля. |

| Атрибуция вины | Более смешанная внутренняя/внешняя, эмоционально заряженная (язык усиливает суждения об ответственности). | Более объективная, меньше фокуса на вине. | Обусловлено морфологией русского (падежи усиливают контекст вины), что влияет на суждения через нейронные пути в префронтальной коре мозга; связь с языком — русский требует анализа нюансов, усиливая смешение вины, в то время как синтаксис английского способствует объективности. |

| Время восстановления | Дольше: затяжные эмоции из-за детализации. | Быстрее: переход к действию. | Происходит благодаря флективной структуре русского, которая фокусирует на продолжающихся аспектах (несовершенный вид), замедляя консолидацию в гиппокампе; связано с языком через сужение восприятия — времена глаголов в английском помогают "закрыть" события, ускоряя восстановление через когнитивную дистанцию. |

| Поведенческие проявления | Экспрессивные (голос, жесты); потенциал для катарсиса (эмоционального очищения). | Сдержанные, ориентированные на решение; избегание рисков. | Возникает из свободного синтаксиса русского (интонация для выразительности), активируя зеркальные нейроны в социальном мозге; язык как "ворота" — фиксированный порядок слов в английском способствует контролю и избеганию, снижая экспрессивные всплески. |

!!! Указанные в таблице данные не претендуют на супер научность, скорее это анализ информации из большого числа опубликованных в открытых источниках исследований и лишь гипотеза.

А что мы можем сказать о ценностях? Ведь у каждой нации, как выяснилось, свои «общечеловеческие ценности».

Оказалось, что носители русского языка более склонны к коллективным ценностям, «душевности», взаимопомощи, в том числе в ущерб себе, но в тоже время часто осуждают «чужие, непохожие идеи». А все из-за развитых структур мозга, которые усиливают эмпатию, абстракцию, помогают различать паттерны (выявлять схожие и различные ценности в нашем случае). Для "русских" важен катарсис и процесс.

Носители английского из-за меньшей эмоциональности и меньшей способности к абстракции оказались большими индивидуалистами, с фокусом на личной свободе, прагматике, но при этом с меньшей степенью осуждения чужих идей. При этом для "англичан" важен результат любой ценой их язык простой и отлично подходит для торговли и войны.

Ах да. Изучение чужих языков, не только позволяет разговаривать на них, но и позволяет принять лучше чужую ценностную модель. И это абсолютно логично, если учитывать что структурные изменения мозга, во время изучения языка, в целом влияют как на поведение, так и на ценности его носителя.

Всем мира и добра.