Зал Чайковского

Автор: Игорь Резников Любимый многими Концертный зал имени П. И. Чайковского сегодня отмечает свое 85-летие. Расположенный в центре Москвы, на пересечении Тверской и Садовой-Триумфальной, зал является одной из важных «архитектурных точек» столицы и одновременно одним из важнейших ее культурных центров. Фасад и колоннада здания – значимая часть архитектурного ансамбля Триумфальной площади, созданного Дмитрием Чечулиным в 50-х годах XX века. Слева от колоннады встроен южный вестибюль открытой в 1938 году станции метро «Маяковская», построенной по проекту А. Душкина. Если вспомнить выражение, что архитектура - застывшая музыка, к этому залу оно подходит в полной мере.

Любимый многими Концертный зал имени П. И. Чайковского сегодня отмечает свое 85-летие. Расположенный в центре Москвы, на пересечении Тверской и Садовой-Триумфальной, зал является одной из важных «архитектурных точек» столицы и одновременно одним из важнейших ее культурных центров. Фасад и колоннада здания – значимая часть архитектурного ансамбля Триумфальной площади, созданного Дмитрием Чечулиным в 50-х годах XX века. Слева от колоннады встроен южный вестибюль открытой в 1938 году станции метро «Маяковская», построенной по проекту А. Душкина. Если вспомнить выражение, что архитектура - застывшая музыка, к этому залу оно подходит в полной мере.

История этого зала, главной концертной площадки Московской филармонии – летопись культуры нашей страны за последние 85 лет: здесь выступали все выдающиеся отечественные исполнители и крупнейшие музыканты мира, звучали российские и мировые премьеры. Ежегодно на этой сцене проходит около 300 концертов, которые посещают более 400 тысяч слушателей. В зале установлен орган фирмы «Ригер-Клосс». В нижнем фойе зала проходят бесплатные прямые трансляции концертов. Концертный зал имени П. И. Чайковского – один из крупнейших в России. Его вместимость 1505 мест.

В начале XX века на месте концертного зала находился театр «Буфф-миниатюр» французского антрепренера Шарля Омона, затем ― театр лёгкого жанра «Зон». В 1913 году прямо напротив здания театра был открыт один из первых московских кинотеатров — «Дом Ханжонкова», впоследствии известный кинотеатр «Москва». Рядом, на месте современного Театра сатиры, — популярный в своё время Цирк братьев Никитиных, затем Мюзик-холл.

После революции в 1922 году здание передали Гостеатру Всеволода Мейерхольда. Десять лет здесь шли его знаменитые спектакли «Мистерия-буфф» , «Ревизор», «Горе уму». В 1932-м театр переехал в помещение на улице Горького (Тверской), где в настоящее время находится Театр имени Марии Ермоловой. Началась капитальная перестройка здания на Триумфальной площади: Мейерхольд планировал превратить его в самый большой и современный театр в Москве. Проект здания театра был подготовлен архитекторами Сергеем Вахтанговым, сыном Евгения Вахтангова, и Михаилом Бархиным. Основой проекта нового зала послужила модель древнегреческого театра, где зрительские места располагались амфитеатром. Проект 1930 года включал крышу-купол, стеклянный потолок и трансформируемую сцену, состоящую из двух подвижных кругов. Главной задумкой Мейерхольда было создание общего пространства сцены и зрительного зала. В 1931 году был представлен второй вариант, более радикальный, где новое здание считалось только с габаритами участка.

К 1933 году удалось построить самое основное: внутри старых стен возник огромный железобетонный эллиптический зал, в бетоне были сооружены ступени большого амфитеатра, сделаны игровая площадка с двумя кругами и трюм. Зал был перекрыт, устроены фонари верхнего света, построены фойе и лестницы. По задней стене зала были сделаны два этажа полуколец артистических и гримерных.

В том же году объявляется архитектурный конкурс на фасад Театра имени Мейерхольда. Дальнейшая работа была передана архитектору А. Щусеву, а затем — Д. Чечулину и Г. Орлову. В то время стилистическая направленность советской архитектуры развернулась от конструктивизма в сторону классических форм. Щусев предлагал возвести прямоугольную башню с элементами ар-деко на углу здания и декорировать фасад ромбовидным орнаментом. Именно на этот вариант позднее опирался Чечулин, которому поручили исполнение итогового проектирования.

В 1939 году Мейерхольд был арестован, а в 1940 (за полгода до открытия зала), расстрелян.

Властями было принято решение переоборудовать театр в концертный зал, однако архитекторы Дмитрий Чечулин и Георгий Орлов в целом сохранили его прежнюю планировку. В 1940-м архитекторы закончили внутреннюю отделку.

Архитектура главного фасада основана на сопоставлении глухой плоскости стены (с геометрическим орнаментом из терразитовой штукатурки), со стоящей впереди колоннадой, акцентирующей главные входы в здание. Стены вестибюля и фойе облицованы искусственным мрамором.

Потолок оформлен кессонным стеклянным потолком. В крыше созданы зенитные фонари, сквозь которые естественный свет (по задумке Мейерхольда) должен был попадать в зал. Главная лестница вестибюля, состоящая из нескольких маршей, приводит в фойе первого этажа. По обеим сторонам главной лестницы расположены парные лестницы, проходящие через все этажи, начиная с цокольного и заканчивая чердачным. Над парадной лестницей расположен зимний сад (2-й и 3-й этажи). Двусветные окна зимнего сада имеют витражи из белых и жёлтых стекол. В фойе каждого из трёх этажей расположены ряды железобетонных колонн, поддерживающие междуэтажные перекрытия. На каждом из этажей они имеют разнообразную архитектурную обработку. Потолок фойе нижнего этажа оформлен круглыми кессонами.

Итоговый вариант зала сохранил элементы первоначального проекта, например, эллипсообразную форму. Концертный зал включает партер, три амфитеатра и два балконных яруса. Вокруг сцены полукругом расположены зрительские места. В зале установлено три рояля Steinway & Sons (естественно, периодически меняющиеся) и большой орган. Параметры сцены: высота — 15 м, глубина — 20 м, ширина: у органа — 11 м, середина сцены — 20 м, авансцена — 23 м. В концертном зале сохранился конструктивизм внутреннего устройства, спроектированного Бархиным и Вахтанговым, а также внутренняя планировка — расположение зрительных мест, поднимающихся вверх в виде амфитеатра, большие проходы, связывающие фойе, зал и сцену в традициях средневекового площадного театра. Для удобства посетителей гардеробные секции расположены на каждом этаже. Впервые в СССР была сделана система приточной вентиляции через каналы в спинках зрительских кресел. До установки кондиционеров использовалось специальное устройство, глушащее звук вентиляторов.

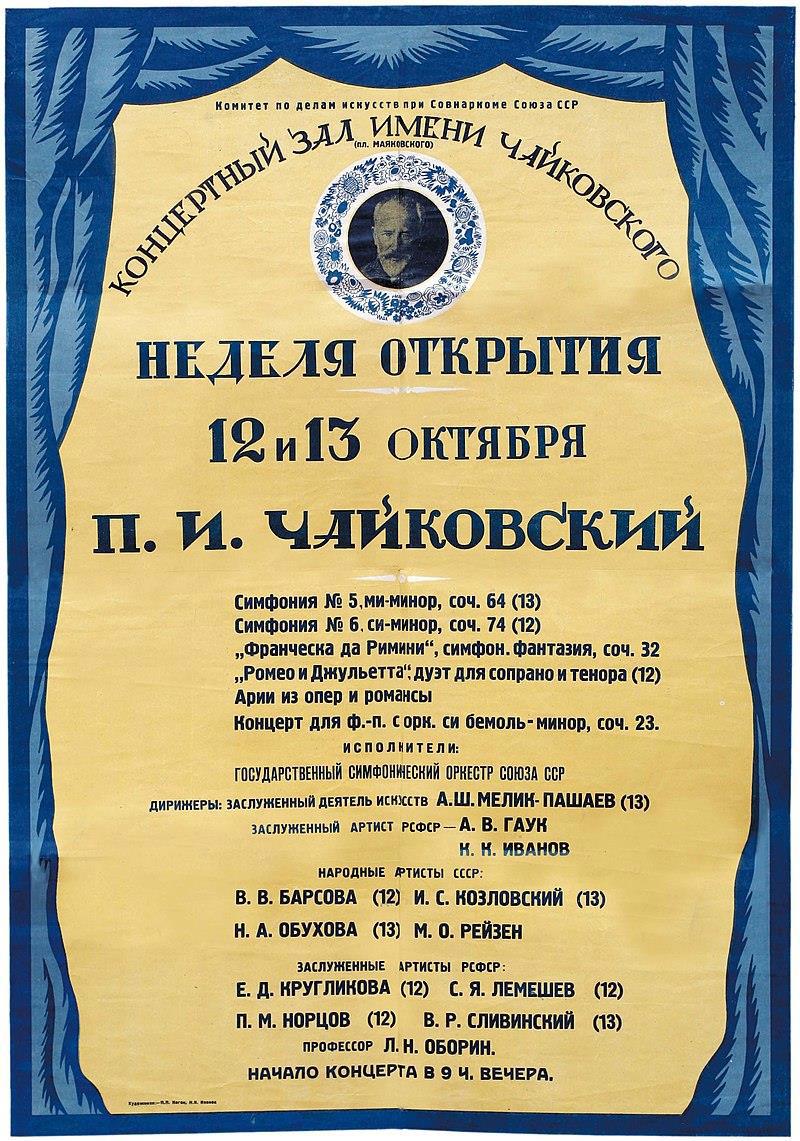

Открытие Концертного зала состоялось 12 октября 1940 года и было приурочено к столетию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. На церемонии прошёл концерт, на котором под руководством дирижёров Александра Гаука и Константина Иванова исполнялись произведения великого русского композитора. На следующий день программа была повторена, но за дирижерским пультом стоял Александр Мелик - Пашаев.

Новый зал получила в свое распоряжение Московская филармония.  В зале был установлен орган XIX века немецкой фирмы «Э. Ф. Валькер», прежде находившийся в Санкт-Петербурге в лютеранском Соборе святых Петра и Павла на Невском проспекте (в 1860-е годы XIX века на нем играл П. И. Чайковский). Однако при транспортировке орган пострадал, и через двадцать лет его пришлось заменить.

В зале был установлен орган XIX века немецкой фирмы «Э. Ф. Валькер», прежде находившийся в Санкт-Петербурге в лютеранском Соборе святых Петра и Павла на Невском проспекте (в 1860-е годы XIX века на нем играл П. И. Чайковский). Однако при транспортировке орган пострадал, и через двадцать лет его пришлось заменить.

Уже первый филармонический сезон принес залу всесоюзную известность. В концертном зале дирижировали Николай Голованов, Александр Мелик-Пашаев, Евгений Мравинский, Натан Рахлин, Карл Элиасберг, выступали Константин Игумнов, Владимир Софроницкий, Давид Ойстрах, Святослав Кнушевицкий, Надежда Обухова.

Вскоре грянула Великая Отечественная. Но зал продолжал работу, несмотря на осадное положение Москвы и отсутствие отопления. На крыше театра находилась зенитная установка, а в подвале организовали бомбоубежище, куда во время воздушной тревоги спускались артисты и зрители. Осенью 1941 года на крыше зала и на станции метро «Маяковская» состоялись концерты для зенитчиков. За время войны здесь прошли более тысячи концертов, их посетили более двух миллионов зрителей.

После войны Концертный зал имени П. И. Чайковского расширил спектр концертных программ: кроме музыкантов академического направления здесь начали выступать мастера эстрады, драматические актеры, танцевальные коллективы, проходили Всесоюзные конкурсы балетмейстеров и артистов балета и даже международные шахматные турниры. В зале также проходят различные фестивали: «Русская зима», «Виртуозы гитары», «Опера априори». Не всем это пришлось по вкусу, именно в это время публика БЗК и Зала Чайковского практически разделилась.

В зале Чайковского выступали все знаменитые музыканты из Европы, гастролировавшие в нашей стране. В сентябре 1959 года состоялось открытие нового органа, построенного специально для этого зала чехословацкой фирмой «Ригер-Клосс». В сезоне 2004– прошли реставрационные работы, после чего изменилась пространственная концепция зала: теперь партер легко разбирается, позволяя разместить на этом месте оркестр чтобы освободить сцену для оперных постановок. В 2008 году была значительно улучшена акустика зала (установлены специальные акустические щиты), а также проведены работы по восстановлению исторического облика фойе.

В 1962 году Зал становится одной из главных площадок Международного конкурса имени Чайковского.