Почему свидетельские показания ничего не стоят.

Автор: Иван ОбуховМеня всегда интересовали вопросы души и осознания собственного я, и чтобы разобраться в этом я решил более-менее понять, а как, собственно, выглядит человеческая память?

Очередное мини-исследование с использованием открытых источников, в котором попробую описать все простым языком.

Итак, представим, что мы с вами сидим, например в ресторане и осматриваемся по сторонам: мы видим, мы слышим, мы ощущаем запахи и прикосновения и испытываем от всего этого эмоции.

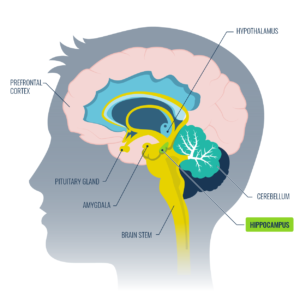

Полученная информации попадает в сенсорные участки коры головного мозга, а эмоциональная оценка — вот это вот всего, генерируется миндалиной. Далее гиппокамп (еще одна часть лимбической системы, как и миндалина), собирает всю разрозненную информацию в одно целое и «индексирует» ее. Подобно тому, как это делает с файлами компьютер. После чего поддерживает выделенные нейронные сети активными. Формируя энграммы (группы нейронов, которые активируются вместе и представляют собой конкретный опыт/событие).

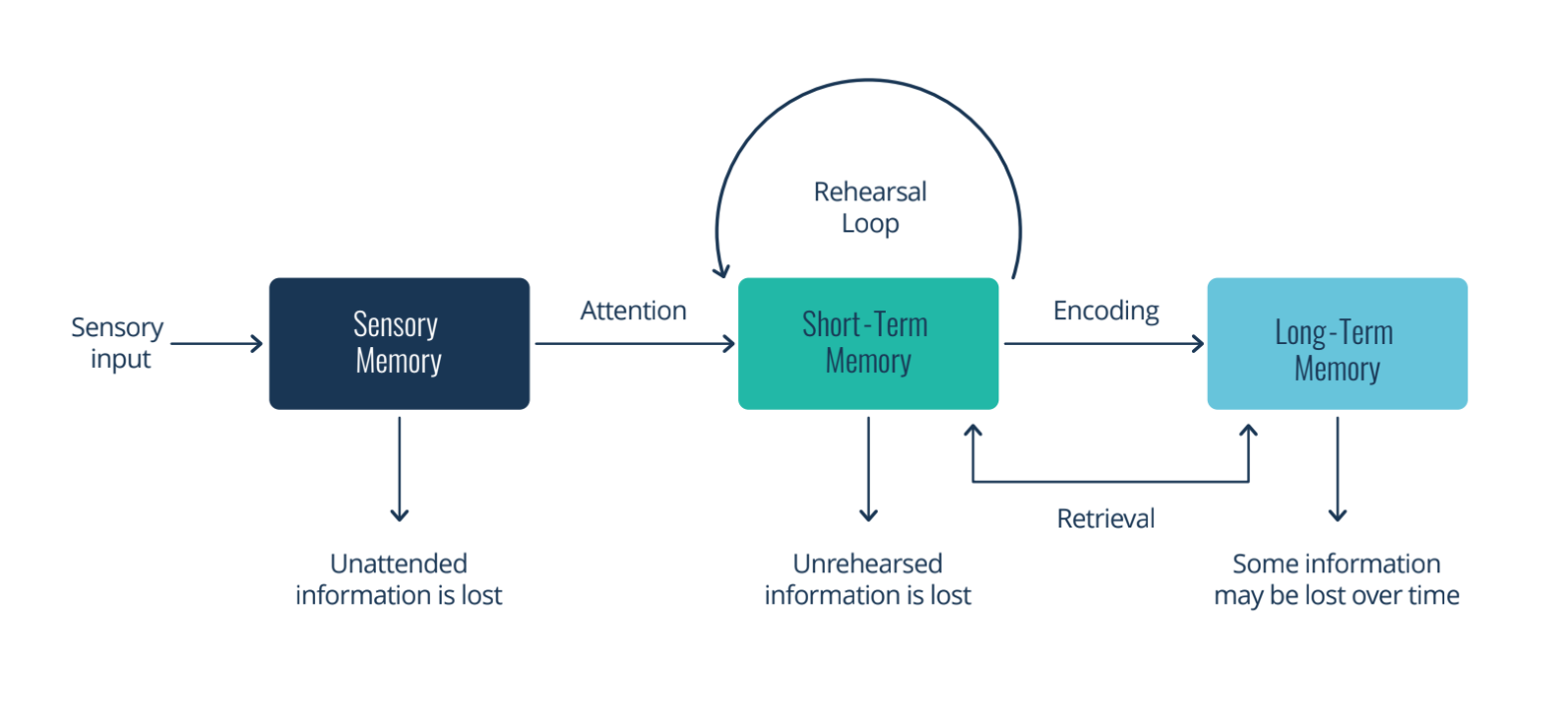

В случае если события имеют эмоциональный окрас, индексация происходит с более высоким приоритетом. Если мы несколько раз повторяем информацию, она запоминается лучше. Кроме того, память контекстно-зависимая и одним из ярлыков может вполне является локация (помещение) где мы находимся. Дернув за этот ярлык, можно вытащить все воспоминание.

Получается, что оперативная память представляет из себя энграмму (распределенную по всему мозгу нейросеть), которая поддерживается в возбужденном состоянии гиппокампом.

Для того, чтобы информация запомнилась, выращивается новая нейросеть, в коре головного мозга, куда «копируются» данные из энграмм на «постоянное хранение», соответственно постепенно стираясь из оперативной памяти. При этом происходит реконструкция мы восстанавливаем события, переживая повторно опыт и записываем результаты в постоянную память. Интересно, что для запоминания разной информации могут использоваться одни и те же участки нейронной сети, но с разным контекстом (локации, эмоции и тд), который в последствии помогает мозгу реконструировать события.

А что происходит если нам понадобились эти знания? А они хранятся в виде переплетенных друг с другом отростков нейронов и шипиках на них, в которых кодируется информация.

И тут с нашим мозгом и хранящимся с ним данными происходит еще одно трагическое событие – повторная реконструкция.

Из вышесказанного следует, что наш память нельзя воспринимать как магнитофонную ленту, флешку, жесткий диск. Мы реконструируем событие, восстанавливая его из отрывков данных, замещая пробелы вероятными шаблонами или наиболее вероятными паттернами скорее предсказывая верный ответ (очень похоже на то, как это делает нейросеть).

Сколько же данных о реальности остается в нашей памяти?

Если верить современным авторам, исследующим данный вопрос, через час мы теряем до 50% всей полученной информации, причем стрессовые ситуации (например, если вы свидетель убийства) не усиливаются всю память на событие, а выделяют одни факты, и вытесняют другие. Так у людей, переживших теракт 9/11 (с башнями близнецами), через год, показания о пережитом изменились на 37%.

Почему так происходит? Все просто - часть воспоминаний заменились ложными, сгенерированным мозгом, чтобы заполнить пробелы, появившиеся в ходе реконструкции данных. Почему наш мозг занимается этим?

По разным причинам. Например, не хочет тратить лишнюю энергию, или не хочет испытывать дискомфорт – к примеру при давлении следователя на свидетелей (в эксперименте), те зачастую были склонны подтверждать вину невиновных людей, указывая на них, как на преступников.

Результаты, которые получили исследователи оказались несколько шокирующими. Проект «невиновность», реализованный в Нью-Йорке, (который выступает за ДНК тестирование для оправдание неправомерно осужденных людей), после проведения ДНК текстов, оправдал 310 лиц (на 8 июля 2013 года) осужденных на основании показаний свидетелей. При этом ошибочное опознание очевидцем произошла в 75% или более случаев.

Кроме того оказалось, что на результат «реконструкции» событий влияет личная предвзятость свидетеля – к примеру при опознании лиц чья этническая принадлежность отлична от вашей точность падает. Точность падала в экспериментах, где участников просили повторить текст, не попадающий в рамки их стереотипов.

Какие выводы я сделал лично для себя.

- Всегда записывать важную информацию.

- Всегда подвергать сказанное кем-либо сомнению. Вполне возможно, человек что-то забыл и не осознает это.

- Спать при первой возможности, ведь здоровый сон = здоровая память и ее качество.

- Никогда не верить свидетелям. Людям, как и нейросетям свойственны конфабуляции (вранье и подмена фактов выдуманными событиями)

Источники:

«Энграммы памяти: воспоминания о прошлом и воображение будущего.» Шина А. Джоселин , Сусуму Тонегава, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7577560/

«Нейробиология памяти: Ее значение для суда.» авторы Joyce W. Lacy и Craig E. L. Stark, 2013 год)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4183265/

В роли научного консультанта использовался Grok :)