Юбилей симфонии Чайковского

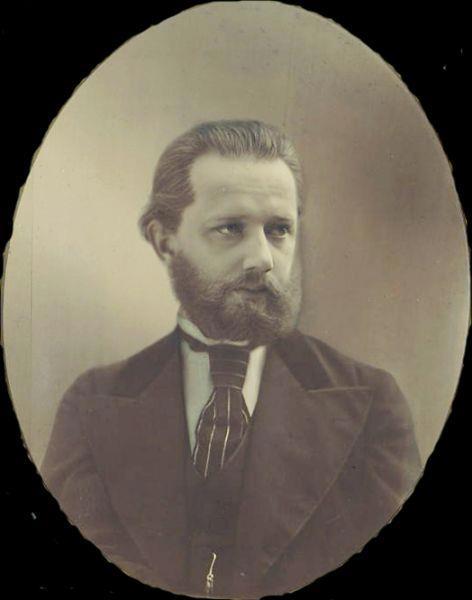

Автор: Игорь Резников Сегодня исполнилось 150 лет со дня мировой премьеры Третьей симфонии П. И. Чайковского.

Сегодня исполнилось 150 лет со дня мировой премьеры Третьей симфонии П. И. Чайковского.

Следует признать, что из шести симфоний Чайковского Третья менее всего знакома массовому слушателю. Поэтому я хочу сегодня поближе познакомить аудиторию этого поста с великолепным произведением – вместе с вами послушать его и немного о нем рассказать.

1870-е годы — один из самых активных периодов в жизни Чайковского. Он продолжает педагогическую работу в Московской консерватории, где начал преподавать сразу после окончания собственного консерваторского курса в Петербурге, в 1866 году. Нагрузка его очень велика — до 30 часов в неделю. Хотя педагогику Петр Ильич не слишком любит, но не отказывается от нее, ведь это пока что его единственный твердый заработок.

Но и творческая жизнь Чайковского богата. Его интересы проявляются в самых разных жанрах. Почти одновременно создаются прекрасные романсы, большое количество фортепианных пьес, в том числе цикл «Времена года». Уже состоялись премьеры оперы «Опричник» в Москве и Петербурге, начинается работа над оперой «Кузнец Вакула», конкурс на написание которой объявлен в Петербурге. Через год после Третьей симфонии будет создан балет «Лебединое озеро».

Написан Первый концерт для фортепиано с оркестром. В 1875 году концерт уже звучит на эстраде — в Бостоне его играет прославленный пианист и дирижер Ганс фон Бюлов, в Петербурге Г. Кросс, в Москве С. Танеев. А в ожидании премьеры концерта, которая состоялась осенью, летние месяцы 1875 года Чайковский посвящает работе над Третьей симфонией – ведь со времени выхода в свет Второй прошло уже три года.

Начало работы пришлось на 5 июня, когда композитор гостил в Усове у своего ученика и друга В. С. Шиловского. За три недели, что он провел в деревне, он успел вчерне закончить симфонию и приступил к оркестровке. Эту работу пришлось прервать — было несколько кратковременных поездок, в том числе в Москву и Киев. Оркестровку Чайковский закончил 1 августа, когда жил в Каменке, в доме своей сестры Александры Ильиничны, который часто становился для композитора местом вдохновения.

Среди других сочинений, созданных Чайковским в этом жанре, Третья симфония стоит особняком. О ней нередко говорят, что она подобна сюите и лишена «симфонической строгости», характерной для классической, прежде всего, немецкой традиции. Действительно, это единственная в творчестве композитора пятичастная симфония, то есть формально отступающая от традиций классического симфонического цикла. Она единственная у Чайковского написана в мажорной тональности, что, возможно, усиливает впечатление сюитной «бесконфликтности». Программность в ней отсутствует, господствующее положение занимают образы светлые, радостные, несколько картинно-зрелищного характера – от жизнерадостно-созерцательных до ликующе-праздничных. Пятичастная структура, и правда, не типична для классической симфонии, но можно вспомнить о таких знаменитых примерах пятичастных симфоний, как бетховенская «Пасторальная», «Фантастическая» Берлиоза или «Рейнская» Шумана.

Пётр Ильич не был бы собой, если бы не предавался даже и в оценке такого великолепного произведения всем известному «самоедству». Вот что он писал Римскому-Корсакову: «…Я попал с железной дороги прямо на репетицию моей симфонии, которая была исполнена 7-го числа. Сколько мне кажется, симфония эта не представляет никаких особенно удачно изобретённых идей, — но по части фактуры она шаг вперёд. Всего более я доволен 1-ю частью и обоими скерцо, из коих второй труден и был сыгран далеко не так хорошо, как бы оно было возможно, если б репетиций было больше…»

Ярко выраженный сценический характер Третьей симфонии очевиден уже в медленном вступлении к блестяще-праздничной первой части, которая, отсылая нас к многочисленным оперным и балетным сценам Чайковского, реализует предвкушение, напряжённое ожидание, предвосхищение блестящего события при помощи характерного для Чайковского длительного нагнетания перед кульминацией. И здесь огромное 89-тактовое медленное вступление, отмеченное чертами скорби и трагизма, всеми возможными способами искусно оттягивает начало симфонии, но постепенно набирает обороты, становясь светлее и воспаряя, оформляя общий образ праздничной первой части. Главная партия сонатного аллегро, в котором тема вступления словно освобождается от нависавшего над ней гнета, звучит празднично и пышно. Побочная тема — мягкий, свободно дышащий напев, который сначала интонирует гобой, а далее — другие деревянные и струнные инструменты. Разработка на короткое время привносит черты драматизма, противоборства между темами, в результате чего образуются новые мелодии. Несколько видоизмененная реприза подводит к мощной и торжественной коде, утверждающей светлое начало.

Вторая часть, имеющая определение «в немецком стиле», — уютный, немножко сентиментальный вальс, подкупающий изяществом. На фоне струнных пиццикато, придающем музыке особую воздушность, сменяется несколько мелодий. В первой из них ритм не совпадает с ритмом аккомпанемента, что делает вальс особенно непринужденным. Его трио выдержано в стиле легкого скерцо в непрерывном текучем движении. Господствуют тембры струнных и деревянных духовых инструментов (медные в этой части не принимают участия), и от этого возникает впечатление фантастического, наполненного щебетом птичьего мира, который, однако, «очеловечен» теплом и подлинным душевным чувством.

Третья часть — элегия. Подобно «Сцене у ручья» Бетховена и «Сцене в полях» Берлиоза, это картина сельской природы и жизни, но в данном случае русской. Мелодия, ее открывающая, полна печали (ее интонации предвещают ариозо Лизы «Откуда эти слезы» — из «Пиковой дамы»). То мольба, то порыв слышатся в ней. Вторая тема — вальс, но совсем не такой, как в предшествующей части. Здесь это прекрасная, гибкая и выразительная мелодия, звучащая как песнь любви. Постепенно все шире, все более распеваемая, она достигает драматической кульминации. А затем так же постепенно спадает эмоциональное напряжение, уходит порыв, и затухающая мелодия в последний раз звучит как воспоминание о пережитом.

Четвертая часть — еще одно скерцо, сказочно-фантастическое, в духе Мендельсона или, скорее, Глинки. Отдельные инструменты и их группы перекликаются, создавая мрачную, тревожащую воображение картину. Музыка «страшит и пугает трепетно скользящими призрачными тенями» (Б. Асафьев). Средний раздел части — таинственный марш, в котором слышится один из мотивов траурного вступления симфонии. В причудливо искаженном звучании он вызывает ассоциации с шествием злых сил.

Финал, построенный в форме рондо-сонаты, ярок, полон блеска. Торжественный, импозантный и несколько чопорный полонез (из-за него симфонию иногда называют «Польской») создает смысловую арку с праздничной главной партией первой части. Вторая тема финала — широко распетая мелодия в духе народных. Третья тема (второй эпизод рондо) носит шутливый характер. Вместо разработки повторяется начало полонеза, на основе первых тактов которого композитор разворачивает продолжительное фугато, создающее нарастание звучности до большой сверкающей кульминации. Заключение симфонии — величественный апофеоз.

Премьера симфонии состоялась 7 ноября 1875 года в Москве под управлением Николая Рубинштейна и вызвала, по словам одного из рецензентов, «видимое удовольствие слушателей». А всего через два с небольшим месяца симфония прозвучала и в Петербурге под управлением Эдуарда Направника — великолепного дирижера, музыкального руководителя Мариинского театра, с которым Чайковского связывали чувства взаимной приязни и уважения. Композитор присутствовал на репетициях и концерте. В письме брату он сообщал, что симфония «прошла очень хорошо и имела значительный успех. Меня очень дружно вызывали и рукоплескали». Отзывы прессы были положительными. Среди них выделилась статья известного критика Г. Лароша, который, в частности, писал: «По силе содержания, по разнообразному богатству формы, по благородству стиля, запечатленному самобытным, индивидуальным творчеством, и по редкому совершенству техники симфония г. Чайковского составляет одно из капитальных явлений музыки последних лет».