О высоком, низком и прочей сегрегации

Автор: Макс Далин

…И мне давали добрые советы,

Чуть свысока похлопав по плечу,

Мои друзья, известные поэты:

«Не стоит рифмовать «кричу-торчу»»…

В. Высоцкий

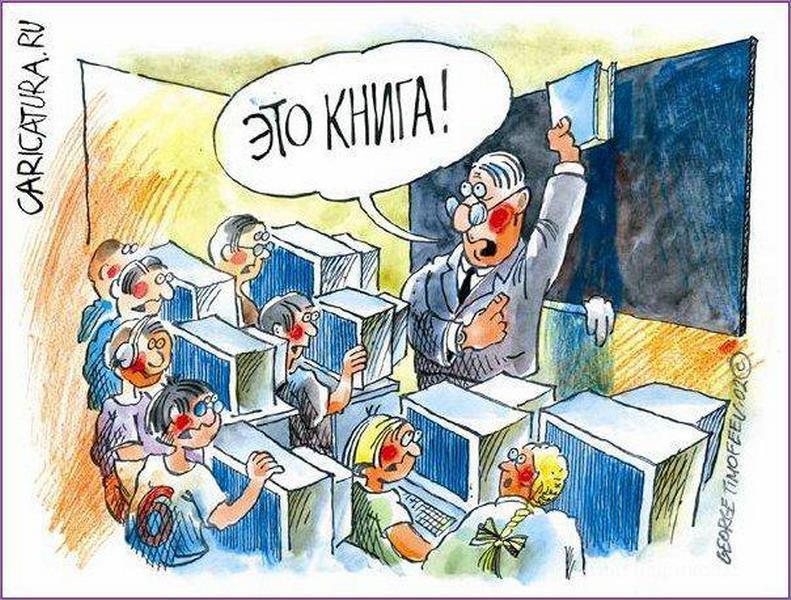

Вот так почитаешь, что коллеги и товарищи думают о художественной литературе – и делается так странно… так удивительно делается, что глаза сами собой вытаращиваются. Становятся большими и выразительными, как у героя аниме. Читаешь – и поминаешь незлым тихим словом наше образование, уроки литературы и учительницу первую мою, способную спутать не только Евтушенко с Вознесенским, но и Пушкина с Некрасовым, не говоря уж о более сложных вещах.

Потому что эта печальная песня о высоких и низких жанрах, равно как и о простых и сложных текстах, известна нам всем ещё с пятого класса – а многим даже ранее. И ещё по ассоциации вспоминается жестокий романс о Литературном Языке. Ну, вы знаете, дорогие друзья. О том самом Литературном Языке, которым пишется Литература.

И вспоминается детство золотое, когда родители пытались отобрать сборник Лема: «Что ерунду читаешь?! Делай уроки, Достоевского читай иди!» – а ты готов умереть, защищая честь и достоинство Лема от школьных зануд, которые подмётки пану Станиславу недостойны целовать. А ещё ты злорадно хихикаешь, слыша театральную байку про то, как на постановке «Грозы» бедной Катерине в Волге за сценой подстелили не матрас, а батут: «Не принимает Волга-матушка!» Потому что вся эта пыльная и тусклая школьная премудрость прочно ассоциируется с грушеобразной училкой, у которой на голове накручена пыльная фигулька, а выражение лица – как у танка «Тигр» на Курской Дуге. Талантливый учитель литературы может привить ненависть к чтению за год; менее талантливый – просто сворачивает набекрень мозги, и те мозги уже не встают на место в течение всей жизни. Такие дела.

И вот литературу делим на простую и сложную, интеллектуальную, то есть. То есть, что сворачивает мозги в трубочку – то сложное. А остальное – простое.

То есть, Кафка – сложный. А Чехов – простой, подумаешь, бином Ньютона!

Или нет. Чехов – классик, ладно. Фиг их там разберёт, классиков, они идут одним железобетонным блоком, как коммунисты и беспартийные. Вся орава Толстых, вся банда Островских, Горький, Гашек – одна сатана. Попробуем ещё раз.

Кафка – сложный, тут всё ясно. И Джойс сложный – редкая птица долетит до середины – и так далее. А Стивенсон простой! И бульварный к тому же, про пиратов-рыцарей, всё ясно, определились!

К тому же он не классик. Ну, во всяком случае, не школьный. И в советское время шёл под рубрикой «чего ерунду читаешь». Сейчас-то эту рубрику уже отменили, пусть дитя хоть порнокомиксы читает, может, буквы вспомнит… но это я отвлёкся.

В общем, так и тянутся лапки поделить литературу на высшую и низшую. Эльфы читают высокую поэзию. Орки – что придётся, когда не дуют пиво в подворотне. Ну что, почти все соглашаются – училка с пыльной фигулькой и в бронетанковых очках солидно кивает головой. Любимые её ученики.

Дальше надо вспомнить, что Настоящая Литература пишется Литературным Языком. (У меня, двоечника-хулигана, когда я слышу про Литературный Язык, руки сами тянутся к рогатке, но я, конечно, не могу служить примером). Мариванна хорошо объяснила: Литературный Язык – это язык, которым Пишут, а не говорят. Нет, «щас» – не пишут, и «западло» не пишут, а за «шиздозаколупина» ты вообще к директору пойдёшь, чтоб не срывал урок! Незнайка, придумай рифму к слову «пакля»… нет, не «хренакля», так у нас Литературы не выйдет.

«Блики солнечного света веселыми зайчиками бегали по смуглой коже, россыпью ослепительных бриллиантов зажигали капли во влажных волосах, таких длинных, что золотые пряди падали намного ниже пояса», – вот это, например, Художественно.

«Раздался оглушительный гром небесных барабанов и из чёрных туч, заполонивших небо, по беззащитному от атаки сверху городу, ударили ослепительные фиолетовые молнии. В разных местах загорелось несколько зданий. Змеящиеся щупальца разрядов искали и находили новые цели, которые тут же вспыхивали, заражались вирусом разрушения и превращались в мерцающих красных чудовищ, ищущих себе пищу», – а это прям Высокохудожественно.

«Одним словом, это была поэтическая особа, способная целый день нюхать цветки и настурции или сидеть на бережку и глядеть вдаль, как будто там что-нибудь имеется определенное — фрукты или ливерная колбаса», – а вот это, само собой не Художественно вообще. Тут же синтаксис кривой, грамматические ошибки, логические и стилистические ошибки, лексика сниженная, примитив. Самиздат, в общем, если не хуже. Графомания. И сразу видно, что текст – мягко говоря, не из сложных. Дурное чтиво.

А теперь, дорогие друзья, поднимите руки, кто с определениями, данными цитатам, согласен? А? Э…

Но нас учили. Нас до сих пор учат. Даже на АТ находятся люди, которые постоянно твердят: словарный запас! Метафоры! Сложный, красивый, насыщенный текст! Это и только это – признаки Настоящей Художественной Литературы! Нора Галь вам в помощь вместе с Чуковским, выкиньте канцелярит, выкиньте повторы, вычистите ошибки, сделайте нам Красиво, ёлы-палы! И в рецензиях, и в комментариях, и в статьях: почему у тебя недостаточно красивый и богатый язык, сукин ты сын?! Где Литературность, я спрашиваю?!

Где, где… на этот вопрос есть столько смешных ответов…

Потому что после школьных уроков эти люди явно ищут ускользающую Литературность не там. Более того – они её ищут. А стоит ли её искать, это ещё большой вопрос.

В нашем классе, на видном месте, в рамочке: Литературный язык – это язык, которым НЕ говорят живые люди.

Мне, двоечнику-хулигану, хочется расколотить эту рамочку камнем.

Мне кажется, что самые лучшие книги на свете написаны языком, которым говорят живые люди. И тот язык – с ошибками, жаргоном, вульгаризмами, канцеляритом, с кривым синтаксисом и повторами. Живой язык – красота, уродство, тонкость и грубость, радость и тоска, пение поэта и хрип алкаша, в нём тайное, страшное, скрытое, кровь, плоть, нервы и внутренности. Живой язык – это не «красиво», это искренне.

Живой язык – для разных вещей. В нём – громадный набор красок, для любой картины, к тому же краски можно смешивать, если не найдётся нужная. Живой язык – речь, которую понимают. Если, обращаясь к аудитории, ты используешь слова, которые она знает хорошо – значит, ты делаешь правильно. Если мысль стоит того, то её можно донести хоть матом, хоть уголовной феней. В работе писателя любой языковой пласт превращается в художественное средство. Писательская работа – очистить и высветлить живой язык в любом его виде, уточнить и высветлить его суть и смысл, вытащить его в пространство искусства из обыденности, рассмотреть в нём силу и красоту.

Как Зощенко восхищался «языковой плазмой». Как Довлатов восхищался «блатной музыкой». Как многие и многие писатели разных земель восхищались диалектами, акцентами и прочим фольклором. А лично я бы ещё профессиональными жаргонами восхитился.

Мы все постоянно учимся. Но учиться надо не Красиво Писать, а с помощью верно подобранных слов точно, ёмко и ярко доносить мысль.

Если она есть.

Но это уже следующий вопрос.

О том, почему классика стала классикой, какой смысл в Бедной Лизе, не менее бедной Катерине, зачем Толстой и всё такое прочее. О том, обязательно ли Высокая Литература должна описывать мысли и переживания, или можно обойтись действиями, или действия – это презренный экшен, которому только в сетевой писанине и место. Потому что это тоже убитая уроками тема.

Понимаете, люди мои дорогие, классика – это не сборник примеров для подражания. Ни этических, ни литературных. Классика – это не Палата Мер и Весов, где под стеклом лежат эталоны Лишних Человеков и Лучей Света в Тёмном Царстве. Классика – это школа, писательская школа.

Это громадный пласт ошибок человечества, описанных мастерами слова. Это колоссальный сборник примеров того, как в литературе больше не надо, потому что так уже было. Это культурный опыт, который необходимо всё время изучать, потому что иначе человечество вообще и лично ты, Вася Кокин, в частности, будете постоянно радостно наступать на очень древние грабли. Классика – это пути, проверенные другими. Золото, которое в конце тех путей лежало, другие и забрали. И надо знать эти пути, чтобы понять: уже бесполезно туда идти.

Надо искать свой.

И чёртов самиздат, сетевая литературка, набивая шишки и синяки, почёсываясь, пытаясь додуматься до очевидного, ищет свой путь ощупью и в потёмках, но не сверяется с картой. Самиздат даже не знает, что это карта, самиздат не учили пользоваться этим навигатором – и люди разбивают себе лбы теми же граблями, которые лупили по лбу ещё Сашеньку Адуева в позапрошлом веке…

Именно поэтому люди и спорят до хрипоты в блогах, был ли Печорин гадом и была ли Катерина дурой. А на большинство современных героев людям наплевать, ага. Именно потому, что Печорин с Катериной на момент написания были поиском путей, а сейчас поисками новых путей почти никто не занят. Пишущий люд ходит торными дорогами – а некоторые уже даже ездят, потому что там не только колея, там уже асфальт и фонари вдоль шоссе, и окружающий пейзаж всем так опостылел, что никто уже и не заморачивается.

И что тут самое смешное: современная, так сказать, проза по этой самой дороге на своих шикарных автомобилях ездит, сетевые аффтары – на велосипедах, но в сторону от этой трассы сворачивают единицы. На обочине культурного процесса.

И если такой храбрый не устраивает скандал, то его не видно и не слышно. За рёвом моторов…

А что до уважения к литераторам – то неправда, что наше время не уважает никого. Тех, в лимузинах, уважают благоговейно. И в этом смысле в мире всё в порядке. Века с семнадцатого ничего не изменилось: есть придворные поэты, которые красиво изрекают истины, а есть пьяные бродяги в кабаке, которые смешат народ. По прошествии времени придворные поэты, все двести, становятся одной строкой в энциклопедии, а пьянчужке, который плёл вирши, ставят памятник. Всё правильно.

Теперь два слова о переживаниях и прочем необходимом для Высокой Литературы.

Дорогие друзья, стесняюсь спросить, Пушкин – достаточно Высокая Литература для ценителей? И как у него насчёт переживаний? Не хотите Пушкина – можно Шекспира. Какой-то голый экшн же! Приключалово и убийства. Действие, действие, действие, причём ещё бодрое такое – ну никаких рефлексий абсолютно, ни у кого, кроме Гамлета, который там что-то «быть или не быть», так он на то и Гамлет. И не кажется ли это любителям Глубокого Психологизма странным?

Принцип Пушкина – Шекспира – Зощенко: внутренний мир героя, раскрытый через действие. Это очень сложно сделать, это литературный класс почти божественный, это умели единицы в истории литературы – и это почему-то отрицают в корне. Действие в литературе считают чем-то гнусным, сюжет – признаком коммерческого писаки. Ну кто ж читает ради сюжета?! – впрочем, так и я люблю говорить.

Но это не значит, что с сюжетом только некое литературное дно. И приключения – это для дна. Вот сейчас, в наше чудесное время, когда постмодернизм почти прошёл и впереди бог знает что, мне кажется, что дна там вообще нет. И предела нет. И рамок нет.

И высоких-низких жанров нет. В ужастике Брома культурных реминисценций, аллюзий, отсылок и прочих постмодернистских вещей побольше, чем в средней «мейнстримной» современной прозе. И сверхзадача, и психологизм, и трёхэтажная идея, и архетипический строй, и всё вот это вот – и это просто ужастик, да ещё с лёгоньким уклоном в боевик. А у Славниковой, например, с «Русским Букером» – Литературный Язык в полный рост, ворох полупереваренных идей и красивая поза. Но для Ценителей Прекрасного вообще не вопрос, кого читать.

Многим Ценителям вывеска на тексте важнее его самого. Ну, это ладно.

Печальнее того, что с двух сторон – и с Высокой, и с Низкой – почему-то пытаются строить забор. Досками заколотить то ли классово чуждое, то ли идейно чуждое, я уж не знаю. Запретить слишком заумные книжки, запретить слишком примитивные книжки. Кто читал Джойса, тому на веки вечные запретить читать Маринину! Кто читал Маринину – тот в Джойса даже не суйся, рылом не вышел! Любителей самиздата – в гетто! Ах, нет, в гетто – этих паршивых умников, ишь, трындит он о высоком, а ещё очки надел!

А зачем?

Всё, написанное буквами – суть человеческий опыт. И Гомер, и Данте, и девчачий дневничок «Люби меня, как я тебя», и стихи гимназиста, и фанфик, выложенный в Сеть. И ни вдохновением, ни коммерческим расчётом не разделить хорошее и дурное: Пушкин – «можно рукопись продать», Достоевский – для журналов, за долги, о Дюма на их фоне и вспоминать смешно, зато граф Хвостов – истово, вдохновенно, только ради музы, остался в веках, как автор бессмертного «кои лежали там ноги кверху вздрав», – и фиг знает, плохо это или так плохо, что уже даже и хорошо… Люди, знаете, почему «не дано предугадать, как наше слово отзовётся»? Потому что семена культуры – в любом, вообще в любом человеческом творчестве.

И потому, что никто из нас не знает, что подтолкнёт будущего гения к созданию шедевра. Совершенно не обязательно, что это будет сонет Шекспира.

Брэдбери страстно обожал Берроуза. «Принцессу Марса», ага. И в память о любимой книге своего детства и юности своей создал без малого гениальные «Марсианские хроники». Если смотреть с вершины «Хроник», где та «Принцесса»? Плюс-минус самиздатовская фенька. А был бы Брэдбери, если бы её не было?

Стоит почитать биографии литературных богов с этой точки зрения. Какую мутную фигню мэтры читали, бог мой… Да самиздат рядом с ней кажется вершиной литературного мастерства! Ужасные стишки, «выпуски» Пинкертона и пинкертоноподобных, книжки подражателей Жюлю Верну, при том, что и сам Верн не то, чтобы литературный орёл, и ужасающих газетных юмористов конца девятнадцатого века, по сравнению с которыми Камеди-Клаб – тонкий интеллектуальный юмор… И из горы этого хлама, разбавленного то письмовниками, то газетными фельетонами, то жуткими романами, чьи авторы потонули в Лете, туда им и дорога – внезапно! – вырастала истинная культура. Литературное небо в алмазах.

Друзья мои дорогие, никто не знает, что его зацепит. Может, абзац в скверном детективе. Может, двустишье в эстрадной песенке Может, случайный образ в сетевой пописушке. В корявой фразе глаза гения увидят небесное сияние, уши гения услышат божественные литавры – в мировой литературе это случалось сотни, тысячи раз.

Никогда, никогда литература не была однородна.

И дело не в том, что для разных классов она была разная. Вы посмотрите, что читал образованный класс в девятнадцатом веке – классики описывают. Вперемежку Толстого, Щедрина, какую-нибудь «Любовь будочника к падшей женщине», Загоскина, Марлинского, стишки «На последнем я листочке…», Пушкина, эпигонов Пушкина…

А необразованный! Народные песни – прекрасная поэзия же! А рядом матерные частушки, «Эх, яблочко», «выпуски»…

Внутри каждого литературного пласта – и трактир, и сортир, и ликование ангельское. И очень хорошее, и очень плохое. У любого графомана можно найти пять хрустальных строк, из которых когда-нибудь может родиться гений – если жалкая пописушка уцелеет. Не надо призывать к сжиганию книг, друзья. Вместе с Берроузом можно случайно сжечь Брэдбери. И шлака, я подозреваю, нет. Есть почва. Та почва, на которой потихоньку, не особенно громко и без всякой помпы растут будущие шедевры.

И не надо, как тот сказочный медведь, пытаться силой тянуть эти ростки вверх.