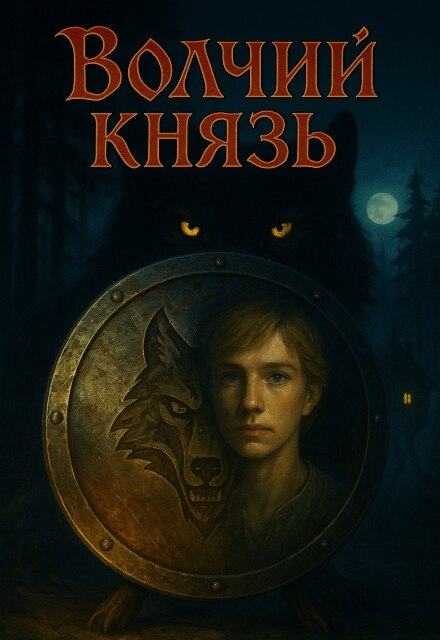

Ирина Рудогорская, «Волчий князь»

Автор: Григорий ПетровскийЖанр: славянское фентези/юмористическая сказка.

Впроцессник – в наличии уже шесть глав, позволяющих составить предварительное впечатление.

Перед нами не исторически-правдоподобная реконструкция в стиле «Волкодава» Семёновой, а юмористическое фентези ближе к Белянину или Громыко, допускающее некоторые «ментальные анахронизмы» в поведении персонажей. А иногда и откровенные отсылочки и пасхалочки, вроде смущённой реплики волка «да я, это…» из памятного старшему поколению советского мультфильма.

Достоинства:

- Несмотря на этот не вполне серьёзный жанр, автор достаточно хорошо знает и использует мифологическую и этнографическую матчасть.

- Диалоги. Не пустой трёп, а вполне шекспировские, сильные, на драматургическом сленге - «ударные» реплики и контрреплики.

- Кот Бабы Яги. Не главный, но, пожалуй, наиболее очаровательный и колоритный герой – этакая смесь мудрого кэрролловского Чешира и шебутного кота Бегемота, а диалоги с ним особенно прекрасны.

- Это же… Баба Яга! – прошептал в ответ Фёдор.

- Ну да, а ты кого тут встретить ожидал? Я, знаешь ли, тоже не красна девица, - непонимающе фыркнул кот. - Да и сам ты, между прочим, волколак поганый, а не добрый молодец. В чём, спрашивается, проблема?»

- Использование в изложении всех пяти чувств, а не просто ТВшные яркая картинка + диалог, до которых часто ужимается современная литература. Поскольку главный герой у нас превращён в волка, то мы чуем особо обострённым обонянием хищника запахи из тёплой избы после похода по болоту, запах мыши в подполье, и со всем звериным удовольствием вбираем почухивание за ухом. Вообще эти звериные ощущения, инстинкты, борьба волчьей и человеческой природы в главном герое автору особо удались, хотя тема оборотничества в сетературе довольно-таки затёрта.

- Текст вычитанный, грамотный, стиль литературный, и я бы даже рискнул сказать, профессиональный. Увы, из вещей само собой разумеющихся в сетературе это превращается в нечастые достоинства, которые стоит похвалить.

- Интрига, драматичность сюжета, эмоциональная привлекательность персонажей – на своих местах, в нужном количестве. Подробнее о незавершённом тексте говорить пока рано.

Недостатки: из шести наличных глав претензии у меня возникли только к первой. Что мне мешает полноценно погрузиться в этот, хороший в общем, текст, и поверить, что перед нами действительно древний славянин – это отсутствие, скажем так, его культурной укоренённости и жизненного опыта. Люди у нас в то время живут в мире мифологического мышления и урожайного цикла. А лес и болото для них то же самое, что для нас супермаркет за углом. Славянский отрок, даже если вырос не в деревне, а в одном из весьма небольших и немногочисленных городков, у нас с детства знает, что такое лес и болото, кто в нём живёт из живности, и кем народная мифология населяет его из нежити. Причём эта нежить из мифологии для него не менее реальна, чем жабки и рыбки. Поэтому, когда он слышит шаги за спиной, сознание сразу же подкидывает ему наиболее подходящие версии: либо конкретный зверь, если шаги и звуки знакомые, либо персонаж нежити, если незнакомые. Кстати, у кота это есть – он знает и про кикимор, и болотников, и навок. А у фокального персонажа этого почему-то нет, и оттого слишком заметно, что про древнеславянского отрока нам пишет житель мегаполиса из XXI века.

Да, перед нами малоопытный (и то по меркам XXI века) подросток, но как раз он в мир сказок и поверий должен быть погружён гораздо плотнее, чем опытный воин, который может и задуматься, что до сорока годков дожил, а так ни одной кикиморы и не видел, окромя родной тёщи. Лично меня эта пустота на месте мироощущения главного героя немного скребёт по глазам.

Но – одно заметное провисание на шесть глав это весьма неплохой показатель, тем более, что его легко исправить добавлением пары предложений.

Где лежит: на Литнете. Доступ пока свободный.