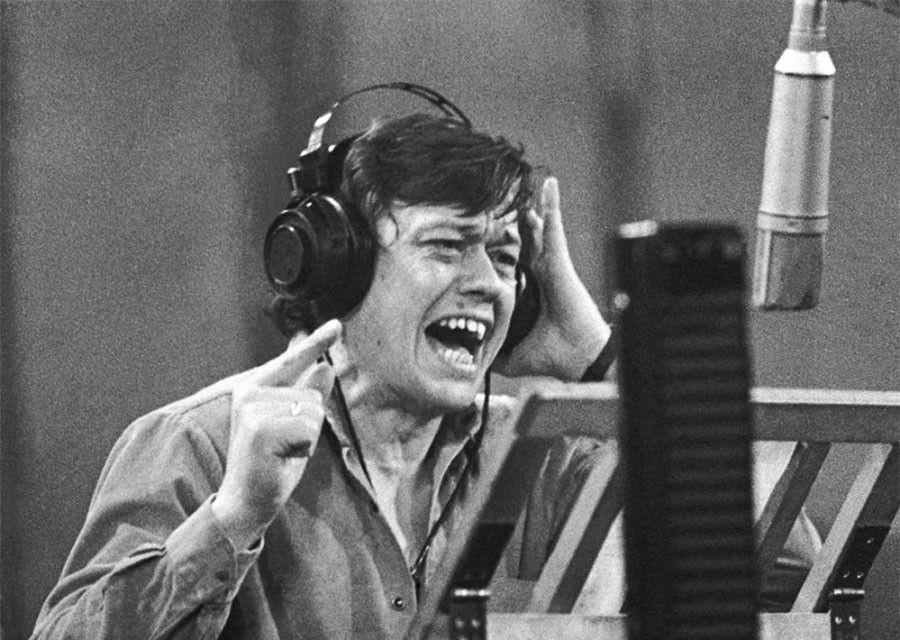

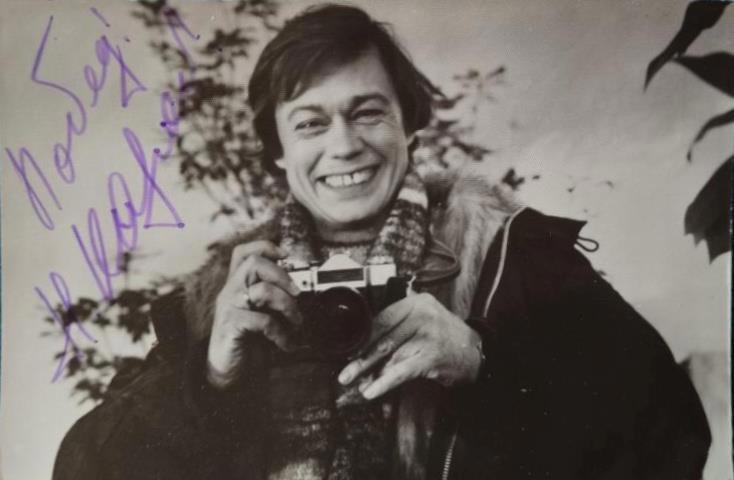

Слово Мастеру: Николай Караченцов (27 октября 1944 — 26 октября 2018)

Автор: Анастасия Ладанаускене

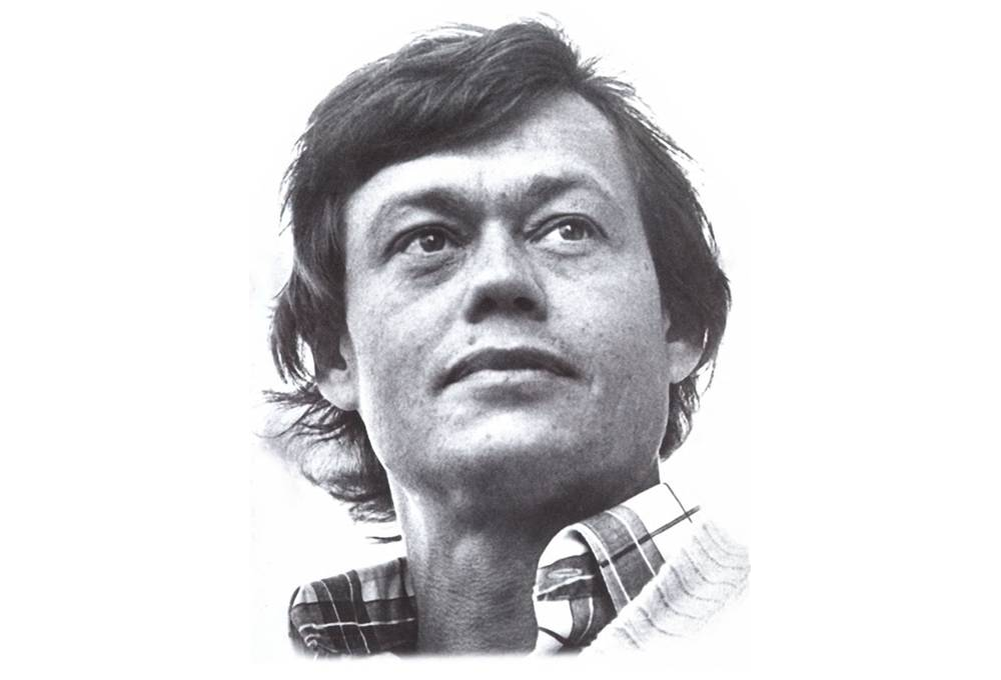

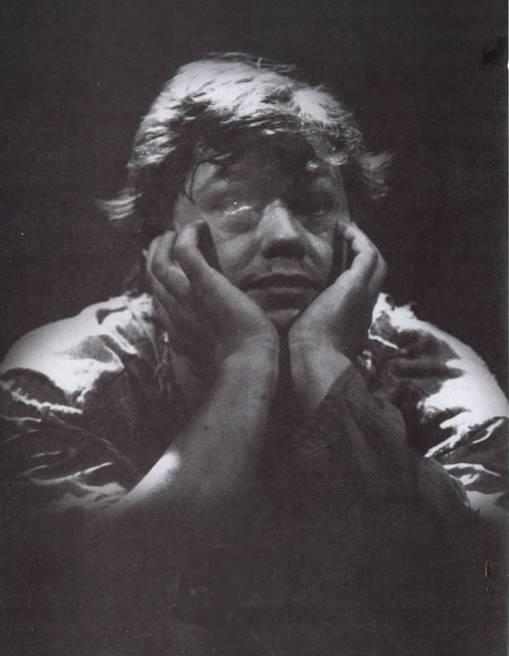

Николай Петрович Караченцов

...моя профессия. Ради неё я, наверное, и появился на свет. Ради неё живу, на неё и уповаю и никогда не представлял себя в другом деле.

О маме и балете

Мамочка моя была балетмейстером. Когда я находился в юном и глупом возрасте, как поётся в одной из моих песен, «туман глаза мне застилал». «Туман» этот назывался балетным искусством. Ничего другого я не знал и знать не хотел. Меня маленького мама таскала за собой на занятия в ГИТИС. Я смотрел с детских лет на упражнения у балетного станка, я изучил все балетные движения, я пересмотрел по нескольку раз все балеты в Большом театре. Я был болен танцем до безумия. Я видел себя только на сцене Большого театра. И считал, что танцовщик — это самое лучшее, чем должен заниматься мужчина. Конечно, знал, что балетные люди должны быть растянуты и выворотны. И сам себя растягивал. Что, например, означает — выворотные? Читал я запойно, и вот, скажем, уткнулся я в толстый журнал, ложусь на спину, пятки подтягиваю под попку, а колени прижимаю к полу грудой книг, чтобы ноги выворачивало.

Ничего другого, кроме балета, я в своей жизни не представлял. Но мама меня в него не пустила. Аргумент один: если бы была девочка — пожалуйста, а мальчик — ни за что. Сегодня я ей очень благодарен за это решение, век балетный короток — до сорока, редко-редко до пятидесяти лет. При этом, не дай бог, что-то с ногой. Тогда вообще кому я сдался.

Растяжка взрослого Николая Караченцова

В принципе, если думать о профессии танцовщика, полагалось поступать в хореографическое училище, когда исполняется девять лет, но этот момент мы с мамой благополучно проскочили, а дальше интерес к танцам стал угасать, и я уже жил и рос как нормальный московский мальчик с Чистых прудов. Мама много ездила, редко меня воспитывала, чаще этим занималась улица.

Маму я любил патологически. Отношения наши были не просто — мать и сын, а ещё скреплённые настоящей дружбой. Я даже далеко не в детском возрасте ощущал себя не то что маминым сыночком, а просто одним-единственным.

Несмотря на то, что я зачастую оставался без контроля родителей, я не совершал плохих поступков, поскольку понимал, что, если мама узнает о моём недостойном поведении, я умру от стыда, не смогу этого пережить, слишком высок был для меня её авторитет.

Жизнь мамина так сложилась, что она из положенных двадцати пяти лет стажа пятнадцать провела за границей. Назвать её творческую судьбу счастливой или несчастливой не берусь.

Янина Евгеньевна Бруна́к —

мама Николая Караченцова

Перед ней сразу после ГИТИСа стоял выбор: или рискнуть и отправиться завоёвывать себе имя в периферийных театрах, или сразу возглавить театр, но в стране, далёкой от балета. Она удачно поставила дипломный спектакль «Шурале» не где-нибудь, а в самой Казани, после чего ей предложили не только стать главным балетмейстером, но и возглавить театр в Улан-Баторе. Она выбрала Улан-Батор. Дальше за этим решением следовали: невероятная ответственность плюс советская власть, плюс она — женщина, плюс она представляет искусство великого государства, а балет — предмет нашей традиционной гордости. Но зато абсолютная власть и возможность полного самостоятельного творчества. Она поставила в Улан-Баторе самые разные спектакли, одним словом, составила репертуар театра на долгие годы.

Потом мама провела много лет во Вьетнаме. Оттуда она мне привезла обезьянку. У меня в детстве и кличка была — Обезьяний брат.

Мама отсидела во Вьетнаме положенные пять лет, то есть максимальный срок, определённый советской властью для командированного за рубеж специалиста. Вернулась. Год прожила в Москве. Вьетнамцы стали просить, чтобы маму опять к ним прислали, объясняя, что она должна довести до выпуска единственный курс молодого балетного училища. Поскольку во Вьетнаме вообще не было балета, она сама ездила по сёлам, отбирала для учёбы мальчишек и девчонок. Её детище — первый национальный ансамбль танца Вьетнама.

Вьетнамский танец со шляпами

Однажды в СССР проходил фестиваль вьетнамского искусства или ещё что-то в этом роде, в общем, большая делегация из Вьетнама приехала в Москву. Я страшно гордился, когда толпа молодых артистов со слезами и с криками «мама» кинулась к моей маме.

О папе и фамилии

Папа с мамой разошлись ещё до моего рождения, но мы с отцом много общались.

Родители как-то очень интеллигентно развелись. Без выяснений отношений. Папа к нам приходил, мама легко меня отпускала к нему. Я прекрасно знал свою бабушку, папину маму, знал всех папиных сестёр.

Маленький Коля с отцом и двоюродным братом Игорем

Когда мама уезжала, я нередко прибегал к отцу в мастерскую на Фрунзенскую набережную, чтобы перекусить. Он с удовольствием меня кормил.

Профессия отца, а он был художником, меня почему-то совсем не привлекала. Хотя мне нравилось рисовать, и художественный зуд в моей руке жил довольно долго.

Я даже ходил в изобразительный кружок. В девять лет я написал картину «Старик и море». Естественно, про золотую рыбку, никакого отношения мой сюжет к роману Хемингуэя не имел. Моя работа попала на какую-то союзную выставку. Но когда мне исполнилось десять, рисовать перестал. И больше никогда не притрагивался к краскам. А в мечтах я себя у мольберта не видел никогда.

Не имею представления, откуда взялась фамилия Караченцов, каковы корни её и происхождение? Знаю, что первое упоминание Караченцовых идёт с 1634 года, его нашли в записях донских казаков. Оттуда же герб этого рода. Девиз на гербе: «Бог мне надежда». По идее, если мы из казаков, то тогда все Караченцовы — мои родственники. Если искать в фамилии тюркские корни, то «кара» во всех восточных языках — «чёрный», «чены» в некоторых из них — «орёл». Может быть, мы из татар, и татарские набеги сделали своё дело и вложили в нашу фамилию свои корни? Я себя успокаиваю другим: возможно, кто-нибудь из скоморохов прыгал на карачках или карячился, и тогда я точно продолжаю фамильное дело. Хотя Караченцовы в той родословной, что мне показали, прежде всего вояки.

Школьные годы

С первого класса я учился в московской школе номер 313. Жил в Девяткином переулке, а как называется переулок, где находилась школа, сейчас уже не помню. Девяткин переулок — это район Маросейки, Покровки. Сперва знаменитый Армянский переулок, а следующий после него — Девяткин. В моём классе училась ныне известная дама-драматург — Татьяна Родионова.

Потом, когда мама уехала в Монголию, мне пришлось поменять школу. В Улан-Баторе при советском посольстве существовала обычная школа, и я в ней два года — в седьмом-восьмом классах — учился. Не успели мы после возвращения привыкнуть к Москве, как мама через полгода или год отправилась во Вьетнам. Но в те годы в Ханое школы при посольстве с преподаванием на русском языке не было. Пришлось маме договариваться, чтобы меня приняли в интернат Министерства внешней торговли.

В интернате существовал актив творчески настроенной молодёжи, такой «клуб искусств» для школьников. Удивительно это выглядит сейчас, но тогда мы собирались в детском театре, и нам читали лекции о театре такие люди, как Эфрос, Марков, Филиппов, легендарный директор Центрального дома литераторов. Далеко не все из нас стали не то что работниками театра, но даже не приблизились к творческой стезе, а зёрна святого и доброго в наши души всё же были брошены. Не знаю, есть ли сегодня этот «клуб искусств», он существовал очень долго. У меня там сохранились друзья, и я к ним ходил, уже работая в «Ленкоме». Причём вся эта «театральная» активность пришлась у меня на последний одиннадцатый класс.

В Центральном детском театре была организована самодеятельная студия для школьников. Руководили студией супруги Геннадий Михайлович Печников, народный артист России, и Валерия Николаевна Теньковская, артистка Центрального детского театра, теперь он называется Молодёжный театр, очень красивая женщина. Нас взяли в студию вдвоём с моим одноклассником Алёшей Матреницким. Третьего нашего приятеля не приняли. Он прибежал через день:

— Идиоты, вы в детском театре, а я поступил в такую же студию, но при Доме кино. Там дают пропуск — можно смотреть фильмы.

Через день и меня приняли туда тоже.

В студии детского театра поставили спектакль «Плутни Скопена», где я играл Скопена. А в студии Дома кино (руководитель студии — Александр Александрович Голубенцев) спектакль «Два цвета». Такой же спектакль шёл в «Современнике», я изображал бандита по кличке Глухарь. Ту же роль в «Современнике» играл Евгений Евстигнеев, чем я очень гордился. Более того, в студии при Доме кино подготовка велась вполне профессионально. Из этой студии вышли такие актёры, как Борис Токарев, Николай Бурляев, Татьяна Великанова, Валерий Рыжаков. Работала там Галина Александровна Хацревина, которая занималась с нами «сценой речи». Мы с ней подготовили, если можно так назвать, репертуар, с которым я поступал в театральный институт.

Маме я сказал, что иду в театральный институт, только когда уже пошёл на третий тур.

Поступление в институт

Как я выбирал институт? Поскольку я уже варился в среде абитуриентов театральных вузов, а туда люди поступали по многу лет, то знал о существовании негласного закона: поступать надо везде. Во все театральные вузы Москвы. Поскольку лотерея. Поскольку триста человек на место. Триста человек на место! Следовательно, растёт и процент ошибки. Не разглядеть в такой толпе талантливого абитуриента можно запросто. Поэтому где сумеешь, там и зацепишься. Но я хотел попасть именно в школу-студию МХАТ. Для меня не было секретом, что в Москве лидируют две театральные школы: мхатовская и щукинская. Не знаю почему, но меня тянуло именно в проезд Художественного театра. Я прошёл на третий тур и во МХАТе, и в Щепкинском училище. Когда мы с мамой думали, куда мне поступать, то выбрали МХАТ.

Я поступил в школу-студию. Руководителем моего курса, моим учителем оказался Виктор Карлович Монюков.

Виктор Карлович — не просто мой руководитель курса. Для меня Виктор Карлович — первый и главный наставник в профессии. До института я его не знал, но слышал, что он считается лучшим педагогом в нашем деле.

Виктор Карлович Монюков

Поначалу я, как и многие, сам себя обманывал. То есть всячески настраивался на то, что, если не поступлю, то наплевать, не больно хотелось. В августе начну сдавать экзамены в серьёзный институт. Думал пойти в иняз, потому что прилично знал немецкий язык. Впрочем, не только по языку, но и по всем математическим дисциплинам я имел вполне сносные оценки. Иногда я даже начинал сомневаться — а может, надо поступать в какой-то технический вуз? В общем, к экзаменам в театральный институт я пытался относиться спокойно.

Но когда начал сдавать экзамены, меня затрясло. Я решил: если не наберу баллов, не знаю, что сделаю, но всё равно в училище останусь. Начну цепляться зубами за стенку, меня будут выталкивать, а я не уйду.

Никакого блата. Никакой помощи. Как я говорил, мама узнала о том, что я поступаю в театральный, когда сын дошёл до третьего тура. Впрочем, мама и не очень могла вмешаться, поскольку её друзья имели вес совершенно в иной сфере.

Читал я на экзамене отрывок из романа Бориса Горбатова «Донбасс», который начинался так: «Я, ребяты, хулиган». Затем я декламировал басню Крылова «Крестьянин и медведь». Как косолапый мужика завалил. Заодно и стихотворение какого-то арабского поэта, вроде бы египетского (оцените диапазон), который воевал за Суэцкий канал. Сейчас это будет выглядеть абсолютно тупо и смешно, я не помню точно стихи, но смысл: «Ты меня танцевать позвала, ты забыла, что у меня только одна нога». Кошмар какой-то. Но это я читал со всем имеющимся у меня трагическим пафосом. Чуть не плакал в этот момент. Переживал страшно, египетского поэта жалел, как себя, буквально убивался: как она могла инвалида так обидеть?

Я трудно поступал в институт. Чуть не вылетел из абитуриентов. Третий тур, потом третий повторный. За меня заступался Виктор Карлович, он хотел меня взять к себе на курс. Мы под дверью подслушивали обсуждение экзаменов приёмной комиссией.

Месяц я всё же пробыл вольнослушателем, потом меня перевели в «основной состав». Тем не менее на первом курсе легко учился. Но на втором, с первого же семестра, движение застопорилось. Что-то стало пробуксовывать, перестало получаться. Именно на втором курсе, как правило, отчисляют за профнепригодность. Есть такая страшная формулировка. И тут я очень испугался, как выяснилось, не зря. У нас первые три года вообще происходил суровый отсев.

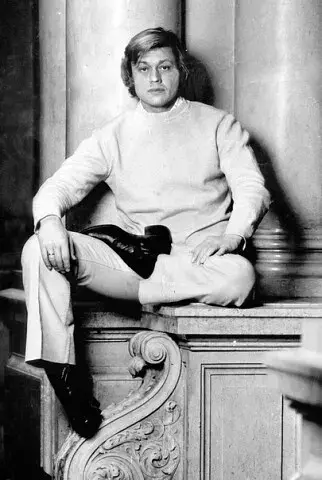

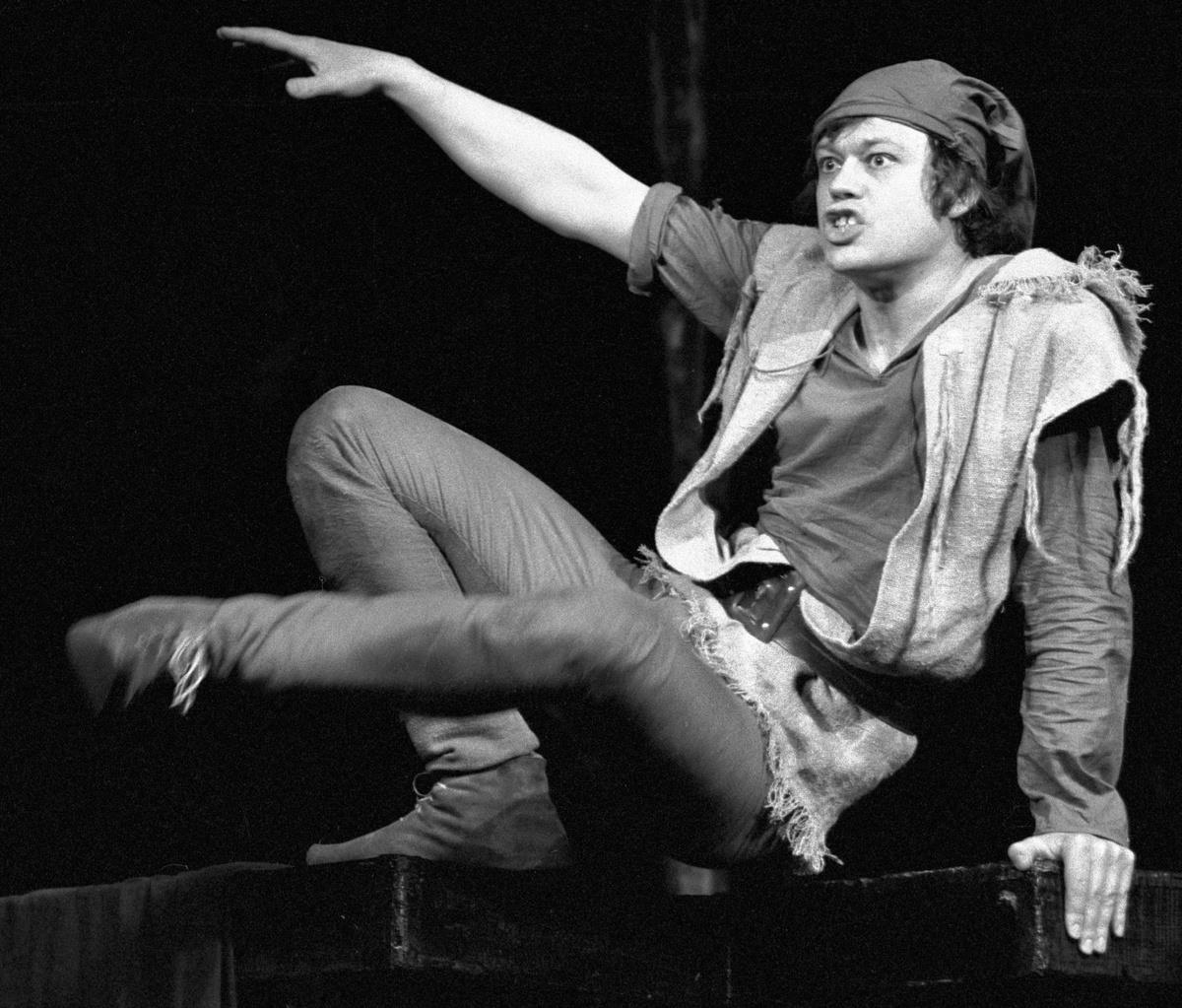

«Иван Васильевич меняет профессию» Михаила Булгакова.

Милославский — Николай Караченцов,

студент Школы-студии МХАТ (выпуск 1967 года).

Виктор Карлович сказал: «Задумайся, Коля». Я задумался. И с середины второго курса до конца обучения получал Качаловскую стипендию. Это означало, что у меня по всем предметам были пятёрки. Диплом я тоже получил с отличием.

Стены школы-студии МХАТ притягивали нас к себе. Даже завершив учебу, было трудно разорвать её ауру, люди оканчивали институт, а всё равно приходили в проезд Художественного театра, как к себе домой.

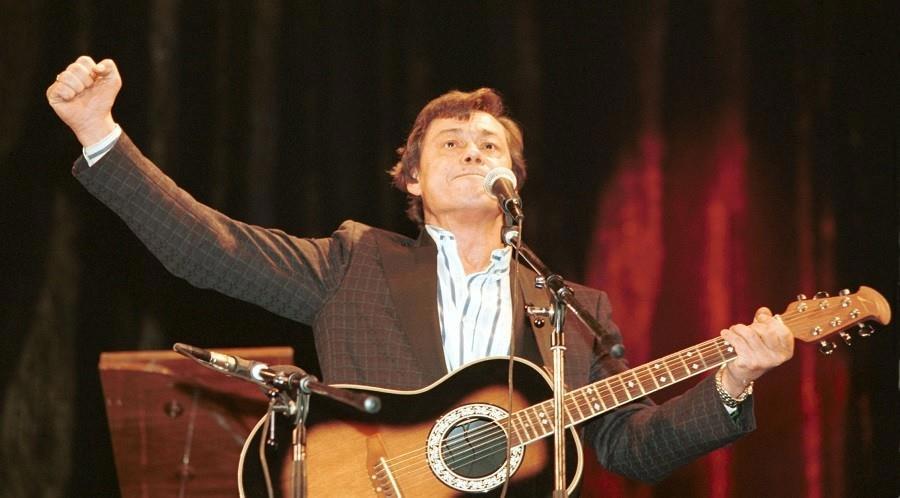

О музыке

В пору моего студенчества началось повальное увлечение гитарой. На лестничных клетках студии стояли людской ор и гром гитар. Боря Чунаев, кстати, был одним из первых моих учителей на гитаре. Тогда пользовались большей частью семиструнными гитарами, потом, когда я начал более или менее записываться, мне пришлось переходить на шестиструнную. Уже с ней покатилась моя концертная деятельность. На семиструнной у меня по молодости репертуар был полублатной, а в начале профессиональных выступлений, естественно, стали появляться песни, которые зазвучали по радио, на телевидении. Я бегал к нашим ленкомовским музыкантам за советом: «Как взять этот аккорд? А как этот? Переведите их на мою семиструнку».

Период перехода получился нелёгкий, я начал забывать старое, а новое ещё не выучил, и у меня то не туда, то не сюда рука попадала. Кошмар. Потихоньку я освоил на шестиструнке какие-то три аккорда примитивные, но в них я более или менее ориентировался и мог песню типа «Кленовый лист» исполнять без дикого напряжения.

В фильме Аллы Суриковой «Чокнутые» (1991)

Теперь-то я всё могу сыграть. Более того, теперь у нас есть минусовые фонограммы, когда оркестр весь записан, нет только моего голоса. Я в неё ещё вплетаю и свою гитарку, аккомпаниатор играет на фоно живьём, и, наконец, мой собственный голос, вот и получается нормальное объёмное звучание.

О театре

Начало моего настоящего театра — Захаров. Первая постановка Марка Анатольевича в «Ленкоме» — спектакль, который назывался «Автоград-21». Пьеса Юры Визбора. Главную роль играл Олег Янковский, которого Марк привёз из Саратова. Уже известный в кино по роли Остапа Бендера Арчил Гомиашвили получил в «Автограде» одну из главных ролей. А мы изображали хор и пели зонги. Стилистика у спектакля оказалась новой, непривычной. Но, скорее всего, Захаров отдавал дань названию театра и решению органа, назначившего его на этот пост.

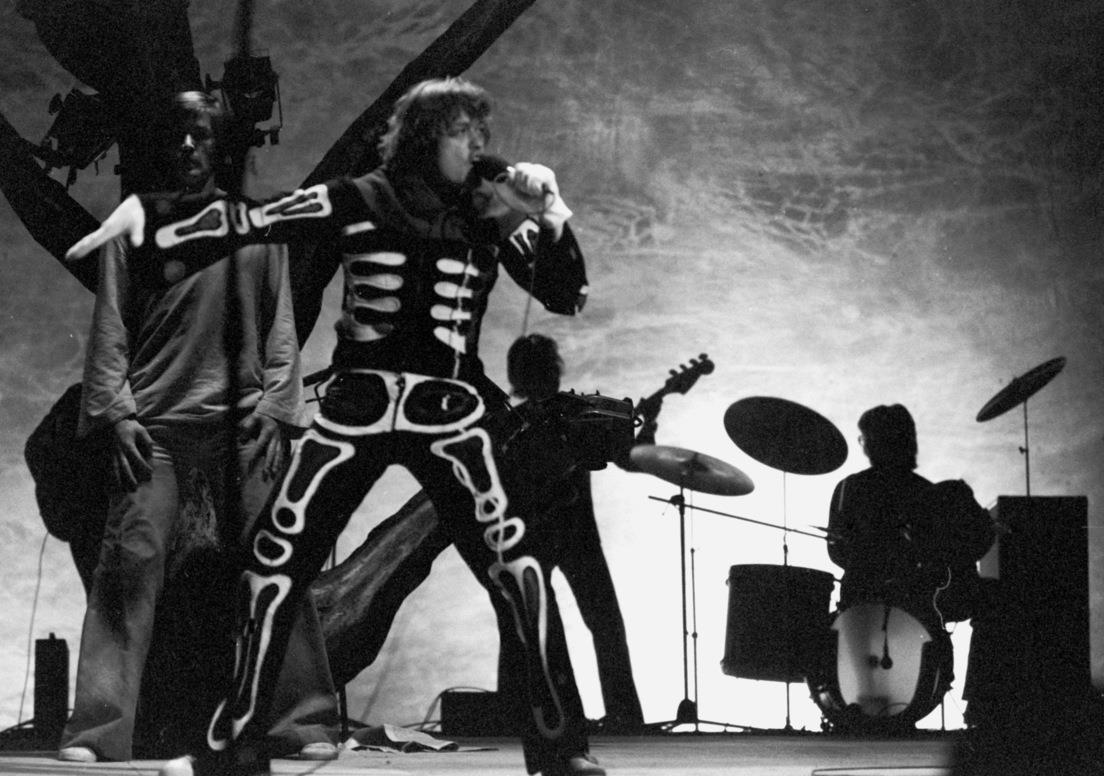

Впервые у нас в театре появился рок-ансамбль «Аракс».

Однажды Марк Анатольевич подошёл ко мне и спросил, читал ли я книгу Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». Я честно ответил: «Читал». Я действительно её читал. Тогда Захаров мне посоветовал: «Перечитайте ещё раз, скоро начнём работать и работать будем быстро». Произошёл некий феномен, мы приступили к репетициям, когда автор пьесы Григорий Горин написал всего три картины. Даже законченного первого действия не существовало. Музыку сочинил, конечно, Гладков, но спектакль строился не как музыкальный. Однако если раньше музыка являлась в драматическом спектакле аккомпанементом, то в «Тиле» она стала одним из компонентов. Когда человек уже не может говорить, не может кричать, не может орать, он начинает петь. Музыка — эмоциональный катарсис.

Спектакль произвёл в Москве эффект разорвавшейся бомбы... После него Захарова, безусловно, признали как одного из лучших режиссёров страны.

С этого дня начался мой настоящий театр.

Марк рассказывал, что на следующий день после премьеры «Тиля» он пришёл в фойе и не увидел портрета артиста Караченцова. Значит, какие-то поклонницы-девочки его спёрли. Он говорит: «Я понял — Николай Петрович стал знаменитым». Он описал этот эпизод в своей книжке.

Я убеждён, «"Юнона" и "Авось"» никогда бы не появился, не выйди в «Ленкоме» спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Я в нём исполнял роль Смерти. Точнее, сразу две роли: главаря рейнджеров и Смерть. Как уверял меня Рыбников, он писал партии главного героя на меня, но в процессе работы понял, что значительно сложнее, причём абсолютно локально, выстраивается роль Смерти. Молодой Саша Абдулов сыграл Хоакина. А мне куда интереснее было делать Смерть как образ.

«Звезда» — это дебютное освоение нового жанра, это первый спектакль нашего театра, целиком построенный по музыкальным законам. Музыкальная драматургия определяла общую драматургию спектакля.

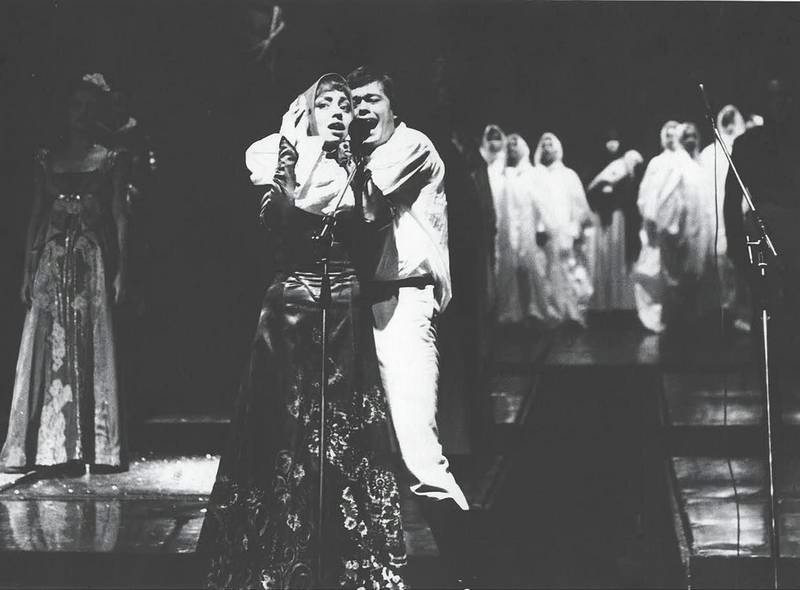

«Юнона» и «Авось»

Восьмого июля 1981 года вышел спектакль «"Юнона" и "Авось"». Он произвёл в столице в некоторой степени фурор. Да чего скрывать, впечатление было такое, будто бомба разорвалась. Двери в театр ломали.

Детально тот июльский день вспомнить трудно. То ли был день сдачи, когда власти принимали спектакль, то ли первый показ, но в памяти остался невероятный колотун, а от него полная прострация. Там перед моим выходом сначала появляется «еретик», которого играл тогда Саша Абдулов, и он кричит: «Граф Николай Петрович Резанов!» Абдулов поворачивается спиной к зрительному залу и указующим перстом тычет наверх, где появляется фигура графа. Я становлюсь в эту графьевую позу, меня ослепляет свет, и я чувствую, что правая коленка у меня ходит в амплитуде где-то сантиметров десять. Она гуляет, а я вроде нормально стою, вроде ничего, не падаю.

Утром в день сдачи Захаров с Вознесенским поехали в храм, освятили три иконки, что тогда выглядело вызывающим поступком, и поставили их на столик в гримёрной Лене Шаниной — она играла Кончиту, поставили на столик моей жене Людмиле Поргиной — Люда играла Богоматерь, в программке эта роль была завуалирована как «женщина с младенцем». Боялись, что иначе не пропустят. Восемьдесят первый год, ещё Брежнев был жив, глухие советские времена. Третью иконку режиссёр и автор принесли ко мне в гримёрную.

Как и всё непривычное для советского идеологического чиновника, «"Юнона" и "Авось"» всячески тормозилась, и путь к зрителю был нелёгок. Был момент, когда Вознесенский с Марком из-за молитвы Богоматери в первом акте «"Юноны" и "Авось"» задумались: «Может, сыграем без антракта?»

Театр и кино

И ежели у нас в институте, когда я учился, было запрещено сниматься в кино (считалось, что оно портит актёра, потом его не переучить), то Захаров никогда не запрещал своим артистам сниматься, шёл навстречу, иногда даже в ущерб театру. Если попросить, он всегда отпустит, невзирая на то, что придётся заменить артиста в спектакле. Он понимал, насколько эти два вида искусства — театр и кинематограф, — друг друга взаимодополняют. По многим статьям, а не оттого: артист снялся в кино и стал популярным. Например, увидят с его именем театральную афишу и придут в «Ленком», чтобы поглазеть на телеидола. Это одна сторона, близкая к экономике. Но есть и другая сторона — профессиональная, овладение иным опытом — опытом кинематографа.

Если артист часто снимается, то учится работать буквально в военно-полевых условиях. С самолёта — и сразу же на площадку. Я знаю, другого дня съёмочной группе не дадут, и кинорежиссёр это понимает. Надо успеть снять, а тут, естественно, в камере что-то заело или плёнка в браке. Срочная пересъёмка. Поэтому полагается в любую минуту находиться в абсолютной готовности. И кинематограф в таком тренинге сильно помогает. Артист становится раскрепощённее, свободнее, точнее.

Театр даёт иные навыки: скрупулёзную, дотошную работу, разработку образа, театр даёт возможность набраться опыта ежевечерним выходом на сцену. Это тоже тренаж, но другой. Театр — это лаборатория, театр — это дом, где живёшь. Я прихожу в «Ленком», все лица родные, и меня на улице Чехова, ныне Малой Дмитровке, каждая собака знает. В театре, внутри, совершенно другие взаимоотношения, чем снаружи, в мире. В театре мы видим друг друга в репетиционный период некрасивыми. Красавицу-актрису, от шарма которой сходят с ума зрители в зрительном зале, мы наблюдаем непривлекательной. Когда у неё не получается, она некрасиво плачет. Она пытается показать кусок, а он у неё становится истеричным, неэстетичным. Но мы вместе, мы через многое проходим. Скорее всего, и я выгляжу ужасно, когда у меня что-то не выходит. Но прежде всего нас видит уродливыми Захаров, и, пока не начинает что-то получаться, мы не хорошеем.

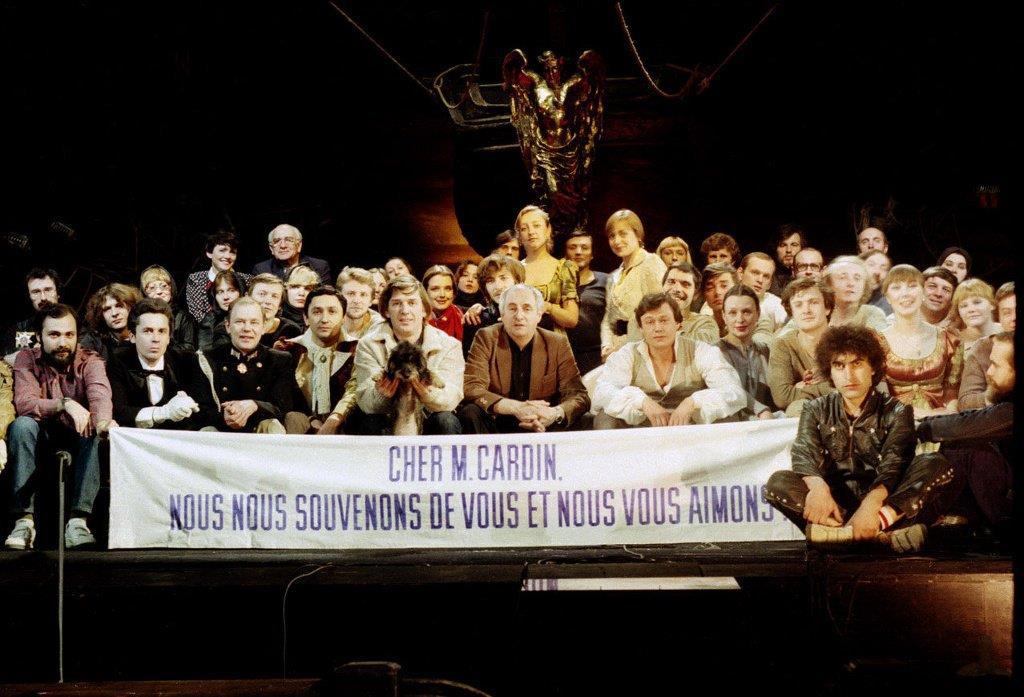

О гастролях в Париже

В Париж нас привёз миллиардер Пьер Карден. Модельер, у которого «дом» его имени имел за тот год оборот в девять миллиардов долларов. Надо думать, что Карден, приезжая по делам в Москву, вероятно, спросил, что можно интересного посмотреть здесь? Ну ему, наверное, и сказали, что в театре «Ленком» идёт самый модный спектакль в СССР. Он пришёл на «"Юнону" и "Авось"», мы играли тогда не на своей площадке, а во Дворце культуры завода имени Ленинского комсомола. По велению родной КПСС «Ленком» считался с автозаводом побратимом, даже его шефом. Театр в гостях у одноименного гигантского предприятия! Эта чушь воспринималась как норма, поэтому мы регулярно играли наши спектакли и на их сцене.

После спектакля во Дворце культуры АЗЛК, вероятно, из-за присутствия дорогого французского гостя срочно устроили лёгкий импровизированный фуршет. Какой-то левый коньяк принесли, Карден, попробовав его, случайно разбил рюмку, чему все очень обрадовались и, как на свадьбе закричали «горько», заорали, что это на счастье, — и не ошиблись. А Карден в ответ сказал, что потрясён увиденным чудом под названием «"Юнона" и "Авось"», он с первого взгляда так влюбился в этот спектакль, что мечтает подарить его миру.

Когда мы оказались с «Юноной» на Западе, то после того лома, что творился в Москве, произошло потрясение наоборот. Почему-то весь Париж не стал копить денежки, чтобы скорей-скорей попасть на наш спектакль. Упаси Господь! Пришли богатые люди (билеты стоили очень дорого) в гости к Пьеру Кардену посмотреть на русскую экзотику. Как говорится: меха и бриллианты. Сидят через стул. Стул, где меха с бриллиантами, стул, где меха без бриллиантов. Мы работали в Париже полтора месяца, возникали разговоры о том, что было бы неплохо продлить гастроли, но это выглядело невозможным и несерьёзным. Нас ожидали работа и публика в Москве. Хотя и говорили, что так много и так позитивно в Париже никогда не писали о зарубежном гастролирующем театре. Вроде вышло около семидесяти рецензий. В конце гастролей нас принимали почти восторженно. Сказать: шквал, цунами, люстра обвалилась — не могу, такого в Париже не происходило. Но вставали на финал.

Конечно, гастроли проходили напряжённо, даже случился момент, когда нас попросили сыграть дополнительный спектакль, причём в театральное воскресенье. Как у нас говорили, поступила просьба театральной общественности. Артисты Парижа понаслышались о нашем спектакле, но и у нас, и у них выходной день совпадал. А им очень хотелось посмотреть московскую труппу. Мы, наплевав на повышенную нагрузку, коллегам спектакль сыграли. После него ко мне в гримуборную стояла очередь из французских актёров.

Все они выражали свои эмоции лёгкими пошлёпываниями по плечу, по щеке:

— Ну ты, парень, ну ты даёшь!

— Ах, как жалко, что вас не было у нас на репетиции.

— Он не поймёт.

— Да как не поймёт! Мы — артисты, мы на одном языке говорим.

Пишу автограф: «На удачу», это то, что обычно я пишу. Тут вошла новая группа ребят, я говорю:

— Подождите, я, по-моему, видел ваш спектакль.

Потом задумываюсь, их ли я смотрел или их ещё не смотрел, но говорю:

— У вас вашей программки нет? Может, вы мне на память в ней распишетесь?

Расписались. Как и я, пишут: удачи, счастья. Потом:

— Николя, я тебя люблю. Вот тебе мой поцелуй, милый.

Целует накрашенными губами бумагу, ничего, тоже автограф.

Вошла группа артистов, стоят и молчат. Бледные все, какие-то немощные, ничего не говорят. Я могу довольно долго держать паузу на сцене, в жизни такая пауза — трудно передаваемое ощущение. Понимаю, что моё лицо начинает складываться в некую туповато-вежливую гримасу, а они молчат и молчат, только смотрят на меня стеклянными глазами. Потом самый бледный спрашивает:

— А вы так каждый день играете?

Я не понял, переспросил:

— Что вы имеете в виду?

— Ну, так кишки рвёте на сцене? Или только на спектакле для артистов? Вот мы пришли — вы и выдаёте? Не конкретно вы — вся труппа. Даже парень, у которого нет ни одной реплики, он выскакивает с толпой матросов, и тот себя разрывает. Так невозможно работать.

Я никак не могу понять:

— Что значит каждый день? Что значит для вас специально? Мы всегда так играем.

Им бы знать, как играется, когда ещё и Захаров в кулисах стоит, упаси Господь. Я объясняю, что сегодня в принципе слабовато получилось.

Он долго смотрит на меня и говорит:

— Да, так только русские могут.

Кстати, наверное, будет уместен вопрос, на каком языке шла в Париже «Юнона». Поскольку спектакль музыкальный, то Марк Анатольевич решил, что нельзя давать синхронный перевод. Талдычащий в ухо переводчик будет разрушать эмоциональное и цельное восприятие музыки, голоса, зрительного ряда. И придумали такой приём. Перед нами на авансцену выходил французский актёр. Он довольно быстро стал нашим другом, влюбился в нашу труппу. За несколько минут до начала первого акта он рассказывал его содержание. После его монолога убавляли свет, и мы играли спектакль. Потом то же самое происходило перед вторым актом, я, правда, уже не помню, в самом конце он появлялся или нет? Но до сих пор в памяти та фраза на французском, после которой мы начинали.

Месье Карден смотрел у себя в театре спектакль «"Юнона" и "Авось"» семнадцать раз. Иногда он приходил «совсем ненадолго», его «дёргали за рукав», он отбивался: «Я сейчас, только пять минут посмотрю». Потом с великого модельера слетал знаменитый карденовский шарф. Потом он утирал слёзы и… смотрел спектакль в очередной раз до конца.

О Сен-Женевьев де Буа

Кому и как в той Москве объяснить, что для русского человека значит Сен-Женевьев де Буа? Сердце замирает, когда просто-напросто идёшь по этому кладбищу. Приехали туда в будний день, оно совершенно пустынное, я пошёл в администрацию спросить план. Я хотел найти могилы Мережковского и Гиппиус — нашёл. Но потом я увидел надгробие Кшесинской, увидел памятник Ивану Мозжухину. Увидел, как лежат рядами капелевцы, дроздовцы, кадеты, чуть ли не весь кадетский корпус, форма один в один с суворовцами, ужас. И надпись: «Большевики, будьте вы прокляты». А навстречу по аллее идёт батюшка, старенький-старенький. Он говорит:

— Ребятки, не читайте это. Что делать, обиженные люди писали. Вот, рядом, смотрите.

Маленький камень, на нём выбито: «Русские, любите Россию всегда, какой она была, какая она есть и какая она будет, только тогда вы русские». Я понял одно: передо мной лежит цвет нации. Это такое потрясение.

Об амплуа

Начнём с того, что, я не герой-любовник. В театре герой-любовник — Мордвинов, Остужев, Астангов, в кино — Лановой, Видов. А в «Ленкоме» я оказался в этом амплуа благодаря рискованному характеру Марка Анатольевича, и, я не знаю… звёзды так встали. Я шут, хулиган, Тиль. Но Тиль ведь не герой-любовник?

Скорее, я считаюсь универсальным артистом. Точнее, мне бы хотелось, чтоб это было именно так. Во всяком случае одна из моих профессиональных задач — постоянное расширение диапазона. После фильма «Старший сын» мне предлагали роли в направлении «социально-психологическом». После «Собаки на сене» пошла другая ветвь — комедийно-гротесково-музыкальная.

Да, в спектакле «"Юнона" и "Авось"» моя роль внешне, безусловно, роль героя-любовника. Но в ней есть ещё и роль первопроходца, каким, собственно, и был граф Резанов. Роль человека, который не мог спокойно жить. Все вокруг тянут лямку — карьера, деньги, всё последовательно, а он так не может. Необыкновенный человек! Или нормальный авантюрист.

Масштабы его авантюризма, они за гранью. Можно быть игроком, можно рисковать, на чём-то заводиться, куда-то заноситься, но здесь уже непостижимый размах. Графа можно отнести к тем единицам, которые двигают прогресс человечества. Вознесенский написал красивые слова: «Он мечтал, закусив удила, свесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку — спасибо».

О новаторстве

Я убеждён, что художник, творческий человек должен сохранить детское, непосредственное восприятие мира, лишь тогда он может совершить открытие. Взрослый человек знает: сюда нельзя, здесь тоже пути нет, дважды два — четыре, а у ребёнка запретов нет. Он может лезть туда, куда не полагается, он открывает для себя иные миры. Великие учёные, вероятно, во многом благодаря своей наивности, совершали открытия. А в нашем деле? Я не знаю, но мне хочется думать, что Урусевский, великий оператор, новатор в своём деле — все помнят кружащиеся деревья в фильме «Летят журавли», — нашёл это движение камеры импульсивно. У обычного, пусть даже высококлассного, профи, вероятно, всё оказалось бы расписанным: такая-то в кадре экспозиция, такая-то диафрагма, так снять правильно, а так — неверно. А он, с одной стороны, не думал о правилах, с другой — не имел той техники, какой, предположим, работали на Западе. Он экспериментировал.

Великая актриса Татьяна Ивановна Пельтцер всю жизнь была как дитя. «Ленком» дружит с Владимиром Спиваковым. Несколько лет назад у нас в театре проходил концерт его оркестра. Слушать маэстро чинно собрались друзья театра. Но когда-то, кажется, совсем недавно, Володя как дирижёр только-только начинал, и собранный им музыкальный коллектив под названием «Виртуозы Москвы» считался неким чудом. Они после своего концерта приходили к нам в театр, а мы, отыграв спектакль, собирались в репетиционном зале, где «виртуозы», не надевая фраки, расчехляли свои инструменты и играли для нас. Как слушала музыку Татьяна Ивановна — она просто в ней растворялась, в неё погружалась. Её внимание сродни детскости — так она удивлялась всему. Первейшее качество художника и творца.

Как хочется подобную непосредственность и открытость в себе развить и сохранить! Иными словами: как только я пойму, что всё в этой жизни умею, значит, пришла пора уходить из профессии, значит, я уже не совершу ничего нового, светлые дали передо мной не откроются. А мне бы хотелось, чтобы любое откровение происходило не только для меня, но и для моего зрителя. Чтобы каждая новая роль не повторяла предыдущую. Чтобы ежедневно, пусть ненамного, но шло движение вперёд и вверх. Не сомневаюсь, у меня достаточно брака в работе, есть неудачные роли. Но всё сделанное идёт на пользу.

Благодаря тому, что мордой об стол бился, я чему-то ещё научился. Я не верю, когда говорят: «Левой ногой — раз, и вышла гениальная роль». Всё хорошее трудно даётся. Действительно, бывает так, что роль получается легко, но это означает только одно — предыдущие десять лет были мучительно трудны, а тут совпало и легло. Но обычно поиск образа проходит, даже если и быстро, то, как правило, нелегко. Я ищу такие движения, чтобы походка графа Резанова никак не напоминала походку Юрия Звонарева, героя «Sorry». Совсем иначе у меня ходит по сцене светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Я в своих персонажах никогда никакую мелочь не забываю.

О работе в кино

Наверное, с роли Бусыгина в фильме «Старший сын» ко мне пришла удача в кино. Но была и предыдущая картина, она же первая большая, которая называлась «Одиножды один». Снимал этот фильм Геннадий Иванович Полока, автор известных фильмов «Республика Шкид», «Интервенция». До встречи с Полокой я пытался начать роман с кинематографом, но дальше фотопроб дело не шло. Иногда случались даже кинопробы, мне говорили: «Мы вам позвоним», и на этом всё заканчивалось. Я и сам понимал, насколько фотогенично моё лицо, а для ассистентов, помощников режиссёра, помимо прочего, я — «кот в мешке».

Но вот меня пригласили к Полоке на пробы в «Одиножды один». Я поехал, не очень веря в успех. Моей партнёршей оказалась Валя Теличкина, она меня перекрестила перед пробой, что для меня оказалось лёгким потрясением. Теличкина — чистой воды киношная актриса, хотя оканчивала ГИТИС. Огромный опыт подсказывал ей трепетно относиться к акту кинопроб. Я же считал иначе: «А-а, плевать, будет — не будет, не больно-то хотелось». Такую себе защитную стеночку поставил. Мне потом рассказали, что утверждали меня на роль довольно сложно. Выбирали из пятнадцати претендентов. Трудно такое говорить, но пробовался и Андрей Миронов. Сам Полока хотел, чтобы играл Высоцкий. Но Высоцкого ему запретили. Не знаю, пробовался в картину Золотухин или нет? Почему я вспомнил о Золотухине… именно они — Володя и Валерий — снимались в «Интервенции», Полока их знал и, вероятно, хотел продолжать с ними работать. Но его желание уперлось в худсовет, который поделился ровно пополам. Объявили обед. После обеда худсовет собрался вновь, тут подъехал человек высокого звания, который не присутствовал на первой части этого собрания. Опять посмотрели пробы. Начальник высказался: «А что вы думаете про этого молодого парня? Мне кажется, это его роль». Геннадий Иванович мне рассказывал: «После того, как отклонили Высоцкого, я тоже хотел, чтобы тебя утвердили».

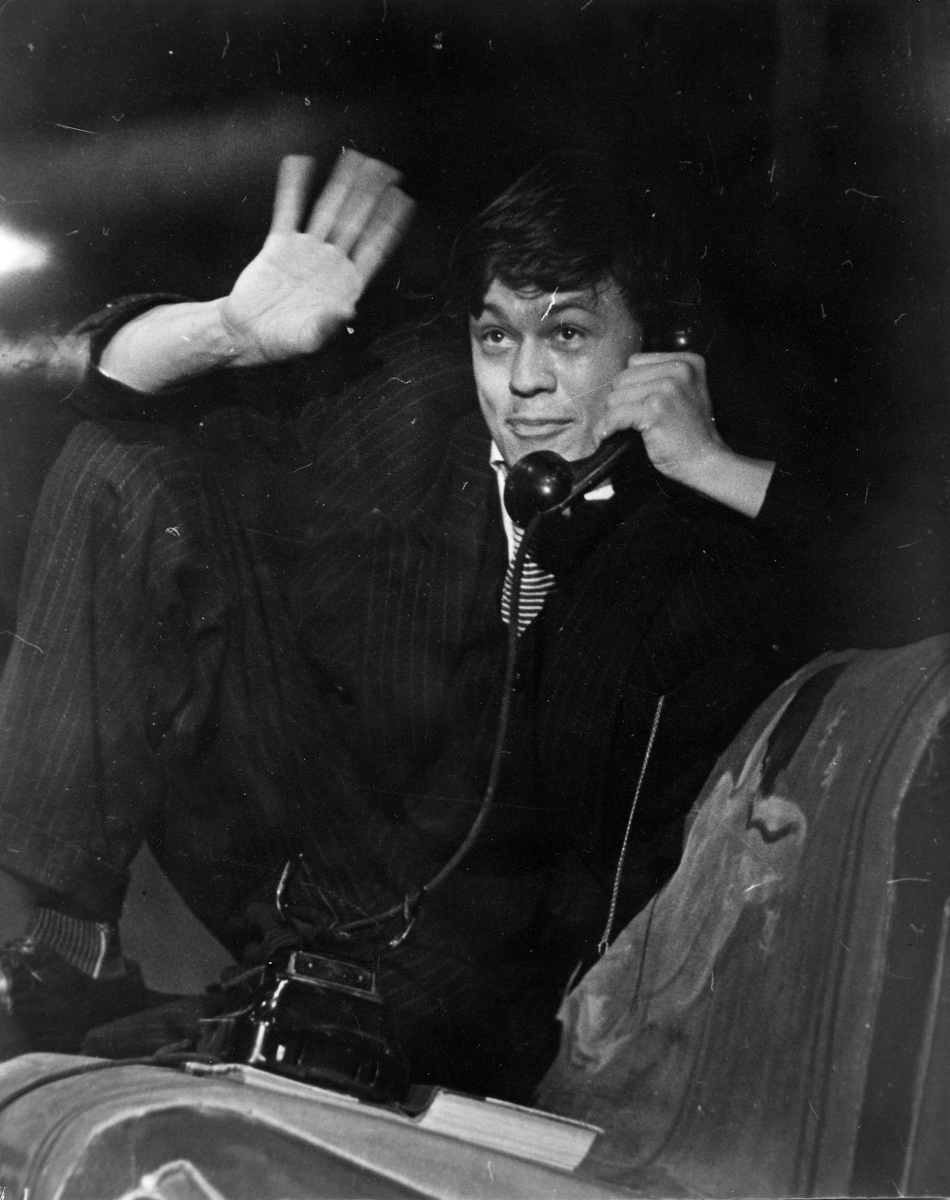

Кадр из фильма «Одиножды один»

Первый съёмочный день. Где-то в Подмосковье. Мой партнёр Анатолий Дмитриевич Папанов. Слова я выучил. Я ждал съёмок спокойно, знал, что кое-что умею, в театре уже играл большие роли, играл много и шибко верил в себя. Плюс опыт работы с камерой, пусть и телевизионной. Но я жестоко ошибался, выяснилось, что у меня ничего не получается.

Есть такая байка. Актёра просят: «Можете спокойно, предельно органично взять и поздороваться? Больше ничего не надо, только: «Здравствуйте, товарищи!» Просто поздоровайтесь. Хорошо. А теперь посвободней, полегче, чтобы зритель увидел этих товарищей». «Здравствуйте, товарищи». «Ну лучше. А если это не товарищи, а один товарищ, близкий ваш друг, Вася, предположим». «Здорово, Вася». «Ну, поживей». «О, здорово, Вася». «Сейчас лучше. А теперь вы спешите, а этот Вася: «Здорово, давай поговорим». Понятно, что так на полчаса. Вы: «Привет, чуть позже, ладно, давай через часок. Мотор, камера, начали!» Артист делает так: «Здра-а-а-авствуйте!» — «Что такое, блин, подождите, вы же должны здороваться на ходу».

Со мной начинается приблизительно то же самое, не выходит ни черта. Причём чувствую, что не просто плохо говорю свой текст, а завально. Геннадий Иванович, кроме того, что он талантливый и знаменитый режиссёр, оказался хорошим педагогом. Он меня повёл под белые руки в ближний лес. Говорит: «Коленька»… и дальше начал меня погружать в новый для меня мир, чудо-сказку под названием «целлулоидная лента».

«Театр — искусство условное, — читал мне лекцию Полока. — В театре нет настоящих берёз. Зато в театре есть зал, пусть он в темноте, но всё равно, кто в нём сидит, тот на вас смотрит. В театре стоят фанерные деревья, на вас светит свет, и вашему психофизическому аппарату профессионально это комфортно, более того, вы к этому привыкли. В этой атмосфере вы свободны, органичны, правдивы, действенны, заразительны, обаятельны. В кино вас всё сбивает. Даже что берёзки настоящие — сбивает. Что зрителя нет — сбивает. Куда говорить, как, кому? При этом вы понимаете, что всё, сейчас отснятое, сохранится на плёнке на века. От этого вы ещё пуще стараетесь — это вас тоже сбивает. Муха села на листик — она вас сбивает. Вместо зрительного зала — две бабки, которые повисли на заборе, потом одна плюнула, ушла — вы это увидели и вас окончательно задёргало».

«Давайте, — втолковывал мне Полока, — мы никому не скажем, но вы для себя решите, ваш зритель — вон тот осветитель, хотите — другой, но осветитель обязательно на вас будет смотреть, а вы работайте только для него, на камеру вообще плюньте». Для меня тогда монолог Полоки казался обучением удивительно тонким вещам. Стал подсказывать мне и Анатолий Дмитриевич. С упорством, достойным лучшего применения, он предельно доброжелательно помогал мне в каждом дубле, мало того что он играл идеально и органично плюс ещё и смешно.

Но прошли первый, второй, третий, потом пятый, седьмой, восьмой дубли — сколько можно? Где-то в районе девятого дубля: «Коленька, поздравляю, наконец вы поймали жар-птицу, получилось, ура, с первым съёмочным днём вас». Дальше дело пошло полегче. Через несколько дней — совсем легко. Наконец фильм сняли. Вызывает меня Геннадий Иванович: «Коленька, теперь я вам скажу правду: всё, что вы сделали в первый день, получилось крайне погано. Но теперь вы, надеюсь, освоились и готовы к тому, чтобы ту сцену сделать хорошо. Завтра будет пересъёмка, мы будем заново ставить то, что снимали в первый день».

Для меня это Поступок с большой буквы, потому что Полоке проще всего было снять меня с роли, чем так со мной мучиться. Кто я? Никто, ноль. Ну не получилось, ну ошибся, взял другого артиста, вызвал бы кого-нибудь. Андрея, например, чем мне про осветителей объяснять. Нет, он в меня поверил, он мне доверил своего ребёнка, так что именно Геннадий Иванович — мой крёстный отец в кинематографе.

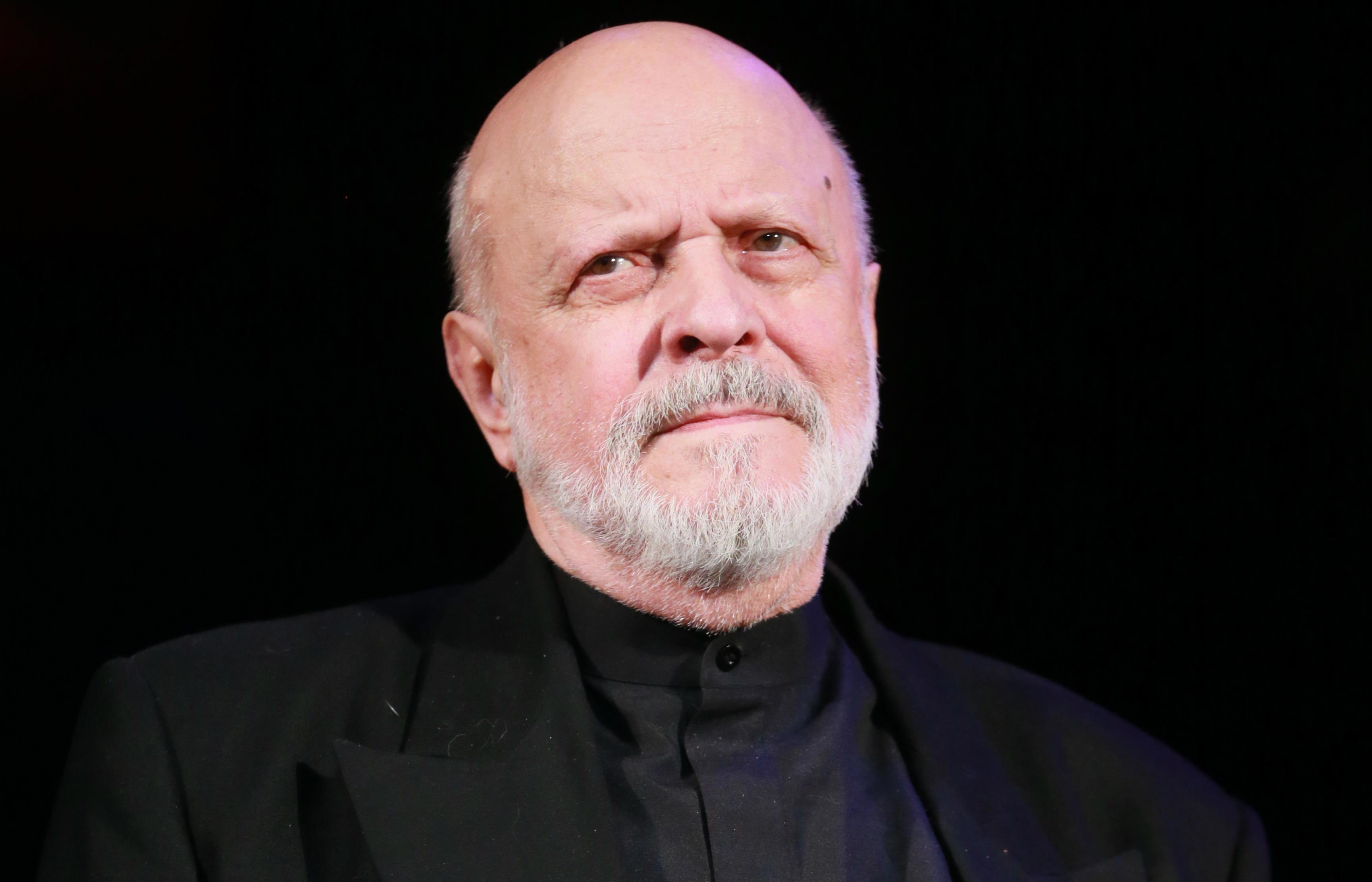

Геннадий Полока. Фото Павла Смертина

«Старший сын» — фильм, благодаря которому я стал известен не театральному, причём большей частью московскому зрителю, а самому массовому, какого нам давало то, советское кино, не говоря уже о том телевидении. Его посмотрели миллионы телезрителей. Собственно говоря, «Старший сын» и снимался как телевизионный фильм, и призы он получил на фестивале телевизионных фильмов.

Более того, по тем временам «Старший сын» считался работой, которая, несмотря на рогатки цензуры, пробилась к зрителю, отсюда её ценность возрастала многократно. «Старший сын» — это пьеса Вампилова, драматурга с трудной и страшной судьбой. Сам Вампилов, погибший очень рано, при жизни из пяти написанных пьес увидел в театре, насколько мне известно, только одну. Его запрещали повсеместно. И вдруг «Старший сын» выходит на такую аудиторию. Отсюда пристальное внимание. Я помню, как Дом кино, где проходила премьера, атаковали зрители. Чувствовалось, что произошло нерядовое событие.

«Электроник» вышел на пару лет позже. Всё-таки этот фильм рассчитан на детскую аудиторию. Не хочу и не могу обидеть режиссёра, снимавшего «Электроника», но «планка» актёрской сложности, которую мне приходилось преодолевать в «Старшем сыне», была несравнимо выше той, что мне полагалось «перепрыгнуть» в «Электронике». Хотя это — замечательная картина, добрая, весёлая, нужная детям. На мой взгляд, народную любовь к артисту Караченцову окончательно закрепил фильм «Собака на сене», во многом тоже из-за того, что по телевидению его часто показывали. Вроде небольшая роль, но она яркая, заметная, и все помнят: «Творенье дивное — Диана». Классический пример, как немасштабной, но легко запоминающейся зрителям ролью актёр приобретает популярность.

А дальше уже пошло-поехало.

Для меня особое значение имеет картина «Человек с бульвара Капуцинов». Её посмотрели и продолжают смотреть миллионы людей, тысячи цитируют: «Билли, это был мой бифштекс…» Когда Сурикова готовилась к съёмкам, то пригласила меня к себе и предложила роль, от которой я отказался: «Я вроде в своей жизни столько раз подобное переиграл, что мне не хочется повторяться». Но она от меня не отстала: «А кого бы вы, Петрович, хотели сыграть, прочитав сценарий?» Мы с Аллой Ильиничной всегда на «вы». Если на «ты», то только дома, и то трудно переходим. Она всегда: «Петрович». Я объявил, что выбрал для себя Билли Кинга (которого и сыграл), но это не моя роль. Тут должен оказаться человек-гора, как молодой Борис Андреев — наивный, добродушный, невероятно сильный. Я бы сыграл, или, правильнее, мне было бы интересно сыграть то, что досталось Олегу Павловичу Табакову. Хозяина салуна, раздваивающегося человека. Он обожает кино, но понимает, что из-за этой любви теряет деньги. «Алла Ильинична, поскольку вы меня не очень хорошо знаете, и если бы я оказался на вашем месте и решал, кому отдать предпочтение: Табакову или Караченцову, то выбрал бы Табакова. Но честно, только две эти роли мне интересны».

Настал день, когда она меня вызывает на студию: «Давайте попробуемся на Билли Кинга». Я не спорю, соглашаюсь.

«Человек с бульвара…» — моя первая работа у Суриковой. А потом мы уже вместе работали в фильме «Две стрелы», за ним встретились в «Чудаках». Потом я у Суриковой снялся в некоем эскизе-наброске. «Репка» — так она называла короткометражку в рэповом стиле. Дальше — в сериале «Идеальная пара». Каждая серия — законченная история. В нём есть два героя, которые проходят через весь сериал: Балуев и Алла Клюка. Одна из его частей — история, где главное действующее лицо — мой персонаж.

С Аллой Суриковой мы по сей день очень дружны, но я никогда не забываю, что она — удивительный профессионал.

В поисках правды

Я так устроен, что недостатки вижу сразу. Читаю сценарий и сразу вижу, что плохо. Песню и ту анализирую: «Так не споют, это банально…» Но дальше, если за что-то берусь, я обязан влюбиться в это дело. Как только я на секунду задумаюсь о том, что мне предлагают играть неправду, мне можно не выходить на сцену. Я должен бесконечно верить в роль, я должен погрузить себя всего в то, что я двадцать лет каждую минуту ждал, что вот войдёт Она!

Ведь есть такой вполне правдивый вариант. Случилась с женщиной любовь. И было идеальное совпадение по всем статьям: человеческое, сексуальное… Идеальное. Дальше в силу различных обстоятельств — расстались. После в жизни будет ещё не одна женщина. Может пройти три года — и вдруг тебя ночью будто током ударит! Током!

Я буду в себе выискивать похожую ситуацию. И, увидев рядом на сцене Инну Чурикову, буду вспоминать ту, с которой гулял ночью по Москве. Иначе у меня ничего не получится. У меня по ходу работы над спектаклем «Sorry» таких историй был миллион. В голове, в фантазиях…

С Инной Чуриковой в спектакле «Sorry». Фото Александра Стернина

О концертах и актёрской школе

Концерты — заработок, и долгое время мне казалось, что они меня привлекают исключительно деньгами, но со временем я стал понимать, насколько они меня обогащают и далеко не только материально. Концерты помогают развиваться, да и заработок получался смешной даже по тем временам.

Во-первых, я в концерте выхожу на сцену, и мне никто не помогает. Ни режиссёр, ни драматург, ни партнёры, ни декорации, ни костюмы. Всё сам. Один. И тысяча человек в зале. Могу я два часа один держать такой зал или нет? Хорошая проверка на актёрское мастерство, на актёрскую «вшивость». Мне до сих пор интересен такой тест. Сейчас я уже кое-что умею. И работаю с сольными программами, причём не с одной, работаю с удовольствием, отчего я ещё увереннее себя чувствую на концертной сцене. Весь этот опыт переносится на любимое дело — театр. Ежевечерний выход на сцену — как лаборатория для учёного, увлечённого наукой.

Но, с другой стороны — театр и кинематограф… Какое было счастье выходить на сцену с такими актёрами, как Софья Владимировна Гиацинтова, Аркадий Григорьевич Вовси, Александр Александрович Пелевин, с Евгением Павловичем Леоновым, который фантастически играл в «Оптимистической трагедии». И сейчас у нас в театре мощная актёрская команда. Но, извините, я и с Иннокентием Смоктуновским снимался, с Юрием Яковлевым, Олегом Борисовым... А женщины какие! Марина Неелова, Евгения Симонова! В «Петербургских тайнах» со мной рядом на площадке были Наташа Гундарева, Ира Розанова.

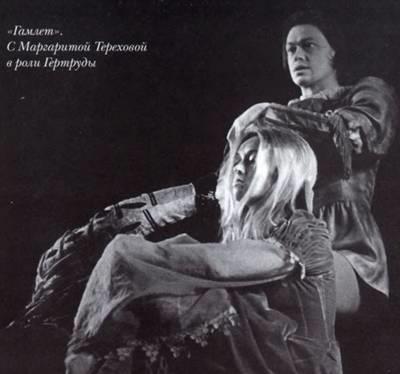

В «Петербургских тайнах» (1994−1995)

Актёра воспитывают партнёры — в равной степени и те, что в театре, и те, что в кино. Общение с сильным партнёром — всегда школа. Расширяя круг партнёров, повышаешь уровень образования. Их разная манера не позволяет тебе закрепощаться. Предположим, я привык только с Ивановым работать. У меня с ним хорошо получается, а уже с Сидоровым — плохо. А надо, чтобы со всеми получалось на достойном уровне. Более того, полагается себя убедить, что и у Сидорова я тоже могу что-то почерпнуть. Я наблюдал, как готовится к сцене Олег Борисов. Я смотрел, как репетирует Иннокентий Михайлович. Грандиозно! А как входит в роль Михаил Александрович Ульянов! Но ни с кем из тех, кого я назвал, я не работал в театре. Зато снимался с Дорониной, Кларой Лучко, Маргаритой Тереховой! Какие яркие фигуры, огромные личности. Эту школу я не окончил, я её ещё прохожу.

Я обязан сыграть свой спектакль, будто он последний в жизни. Моя задача — в первую очередь, не разочаровать зрителя, подтвердить его интерес. Приведу простой пример: допустим, сегодня мы едем с «Юноной и Авось» в село. Как актёр я могу решить: «Зачем мне выкладываться на полную? Какой в этом смысл? Уж лучше я себя поберегу! Ведь завтра на наше представление приедет Пьер Карден! И здесь уже надо показать себя во всей красе!». Вот только есть небольшая проблема: тело уже привыкло к «халтуре». Поэтому важно понимать, что зритель может быть всякий, но это не повод расслабляться.

Когда-то мне один врач сказал: «Вам нельзя столько играть, иначе умрёте». Ещё когда у меня не было никакого опыта, но при этом шло много спектаклей, я просто кидался в работу, как в какую-то пропасть. Срывал голос, рвал связки на ногах. А потом спохватывался: «Опять год без отпуска, опять месяц без выходных…»

О славе

Я снимаюсь не для того, чтобы меня узнавали на улицах, а чтобы приносить людям радость. Вообще к популярности нужно относиться трезво, просто как к данности. Я знаю много популярных людей, поэтому могу сказать, что популярность — не есть мастерство и талант. Очень много дутых фигур, которые быстро лопаются, как мыльный пузырь. Не хотелось бы попасть в этот разряд.

В 2000-м году меня пригласили на 175-летие драматического театра в Рыбинске, одного из старейших театров в России. И я ехал к ним на юбилей как наглый тип, как «всенародное достояние», как «звездун» — ехал поздравить провинциальный театр с их праздником. Приехал, увидел премьерный спектакль и театр, в котором, вероятно, впервые за последние годы был аншлаг. Что естественно, потому что в зале было всё областное начальство, всё городское начальство, да ещё и пришёл народ, который любит театр. Артисты старались, играли хорошо, радовались тому, что они чувствовали реакцию в зрительном зале. То смех, то аплодисменты на репризы. Заканчивается спектакль, но поскольку он юбилейный, сцена не закрывается. Незадолго до этого в регионе прошёл театральный фестиваль местного масштаба. И этот театр конкурс выиграл. Поэтому актёрам вручали грамоты.

Что такое грамоты? Это просто листки бумаги, больше ничего. Не хочу никого оскорбить, но сейчас дома на компьютере можно сварганить и диплом покруче. Тут после окончания спектакля на сцену вышла вся труппа. И я увидел, как значима для всех присутствующих, для тех, кто работает в этом театре, даже такая награда. Были надеты лучшие вечерние платья, может быть, единственные, те, что вынимаются из нафталина раз в три года, если не в пять. Как волновались и были счастливы актрисы, когда называлась фамилия, дама выходила вперёд, и ей вручали грамоту.

Пришла моя очередь поздравить труппу от Москвы, от СТД, сказать слово «народного артиста». И в эту секунду я вдруг подумал, что ни один из этих людей, стоящих рядом со мной на сцене, никогда не будет известен. Его никогда не снимут в кино, его никогда не покажут по телевизору, не то что в масштабах страны, в соседней области его знать никто не будет. Его узнают лишь в этом городе, в котором в театр на спектакль ходит не более сорока человек, а ему на это наплевать. Может, и не наплевать, но он не за это работает. Он работает только потому, что не может жить без своей профессии. И далеко не всякий, кто выходит на сцену, поцелован Богом, просто он — сумасшедший, он болеет своим ремеслом. Он три месяца не получает зарплату (так мне сказали в тот день), а мне заплатили за то, что я к ним приехал их поздравить, не просто так, мол, сделайте любезность. «Мы понимаем, что в этот день вы можете выступить в концерте, сняться в кино, отыграть спектакль, потому мы вам визит оплатим, не волнуйтесь, Николай Петрович». Я подумал, что они каждый день выходят на эту сцену, они вынуждены ставить минимум шесть спектаклей в год, чтобы театр хоть как-то посещали…

Иначе никто ходить не будет — маленький ведь город. Они ездят по области, сёлам, деревням, домам культуры, играют спектакли, на которые собирается местный люд, и этих выездов тоже не так уж много. В домах культуры далеко не театральные условия. В одной комнатке, которую назовём гримёрной, сидят немолодые мальчики и девочки, разделённые простынкой по половому признаку. Они сидят перед зеркалами, которые только что туда принесли, мажут физиономии гримом, а потом выходят на сцену этого дворца или дома культуры. Но у них сердце бьётся только оттого, что они выходят на сцену, неважно, на какую. И трижды сильней оно стучит в груди, ежели зрители плачут или смеются, — а это и есть то, ради чего существует наша профессия. Потому что, если зритель испытал потрясение, он стал пусть на грамм, на сотую грамма, лучше, чище. А значит, миссия под названием ТЕАТР существует не зря. Вокруг актёров бушуют войны, происходят революции, всевозможные катаклизмы, но они не могут не выходить на сцену, потому что они ею больны. Они счастливы, что занимаются самой странной профессией в мире. И когда я должен был с высоты своей значимости, популярности и славы произнести поздравительные слова, мне стало стыдно. Я встал перед ними на колени и сказал: «Спасибо, что я с вами служу одному Богу. Господи, какое это счастье!»

Личная заповедь

Мужчина не имеет право соединять слова «я» и «устал». Он может один раз в жизни сказать: «Нет больше сил», — и умереть.

***

***

При подготовке материала использовались интервью актёра и книга мемуаров «Корабль плывёт» (рекомендую)

***