Про первый в мире пулемёт

Автор: Евгений КрасЛюбая новация в области вооружений так или иначе сказывается на характере боёв. Но есть виды оружия, которые принципиально меняют вид боевых действий. Одним из таких видов оружия является пулемёт. Именно с появлением пулемётов исчезла гордая поступь сомкнутых рядов солдат на поле боя под музыку, и атака стала выглядеть, как очень короткий и очень быстрый бросок рассыпанного строя. Иначе никак, иначе – смерть. И виной тому именно пулемёты.

Сейчас, когда начинают говорить о первом пулемёте, то чаще всего поминают Хайрема Стивенсона Максима, который создал первый прототип своего пулемёта аж в 1880 году, как говорят. Впрочем, тогда у него получилось совсем плохо, и он очень долго доводил конструкцию не то, чтобы «до ума», а вообще до работоспособного состояния. Посчитал он свой труд завершённым только спустя 3 года. Именно тогда, в 1883 году, Максим официально зарегистрировал своё изобретение. Однако вынужден заметить, что такой информации было бы достаточно для журнала «Мурзилка», то есть для детишек дошкольного возраста. Здесь же собрались люди серьёзные. «Ловцы человеческих душ» так сказать. Поэтому и подход должен быть соответствующим.

Итак. Можно ли считать пулемёт Максима первым? Да... вроде бы. Хотя, с другой стороны, в технике принято сначала говорить об определениях. Иначе возникнет пустой спор, который ничем не кончится. Так что же считать пулемётом на самом деле? Это совсем не простой вопрос, каким может показаться.

Сейчас пулемёты делятся на ручные, станковые, «танковые», «авиационные» ... ещё есть понятие «единого пулемёта». В этих группах есть ещё подгруппы и подвиды. А ещё есть крупнокалиберные пулемёты и другие всякие разные. Короче всё это даже сейчас очень непросто. Раньше было и того хуже. То есть Максима назвать первым в принципе можно, а если принцип немного изменить, то нельзя. Действительно, если пулемёт рассматривать, как устройство, которое может в короткий период времени выпускать много пуль, то первые пулемёты появились очень давно и были дульнозарядными. Это оружие типа той самой «сороки», с которой казаки Ермака в Сибирь ходили. Ну, чем не пулемёт?

А! Там же нет никакого механизма, то есть процессом в процессе руководить нельзя. Хорошо. Тогда можно вспомнить, например, митральезы Уильяма Гарднера от 1880 года и вообще митральезы. Вот посмотрите на это изделие – чем это не пулемёт? Даже по внешнему виду его трудно отличить от того же Максима, хотя на самом деле там, в латунной банке для охлаждающей воды, не один, а два ствола, которые работали по очереди:

Может поэтому его и называют некоторые специалисты пулемётом. Вообще многие технические решения, которые были потом использованы в «полноценных» признанных пулемётах были впервые использованы именно в митральезах. В них использовалось не только бункерное питание, но и дисковое, и магазинное, и даже ленточное. Они после выстрела отбрасывали гильзы в сторону. У них была хорошая скорострельность. То есть получается, что митральеза тот же пулемёт. Значит главное – наличие патрона. Но, если углубиться немного ещё в прошлое, то можно найти ещё один вроде бы пулемёт, хотя и без патронов. Он вообще образца 1718 года. Называют сейчас эту штуку пулемётом Джеймса Пакла:

Вот фотка из другого музея. Здесь устройство этой кремнёвки видно получше:

Обратите внимание, что у него один ствол. Зарядов в барабане немного, но барабан этого оружия – сменный. То есть темп стрельбы достаточно высокий. То есть звания «пулемёт» эта штука тоже вполне достойна. Странно вообще-то, что в литературных произведениях и в кино такое оружие можно увидеть не часто. А ведь если пулемёт Пакла можно назвать довольно редкой экзотикой, то митральезы какой-то редкостью не являлись, особенно на флоте. Если уж на то пошло, то у них, по сравнению с современными пулемётами было одно серьёзное преимущество – переменная скорострельность! Она зависела только от того, с какой скоростью боец ручку крутить будет. То есть, если идёт на тебя строй солдат, то можно не спешить – пока ещё они дотопают. А если поехали в атаку всадники, то можно постараться и резко увеличить плотность огня. И для этого совсем не нужно было обладать какими-то специальными навыками – и новичок справится.

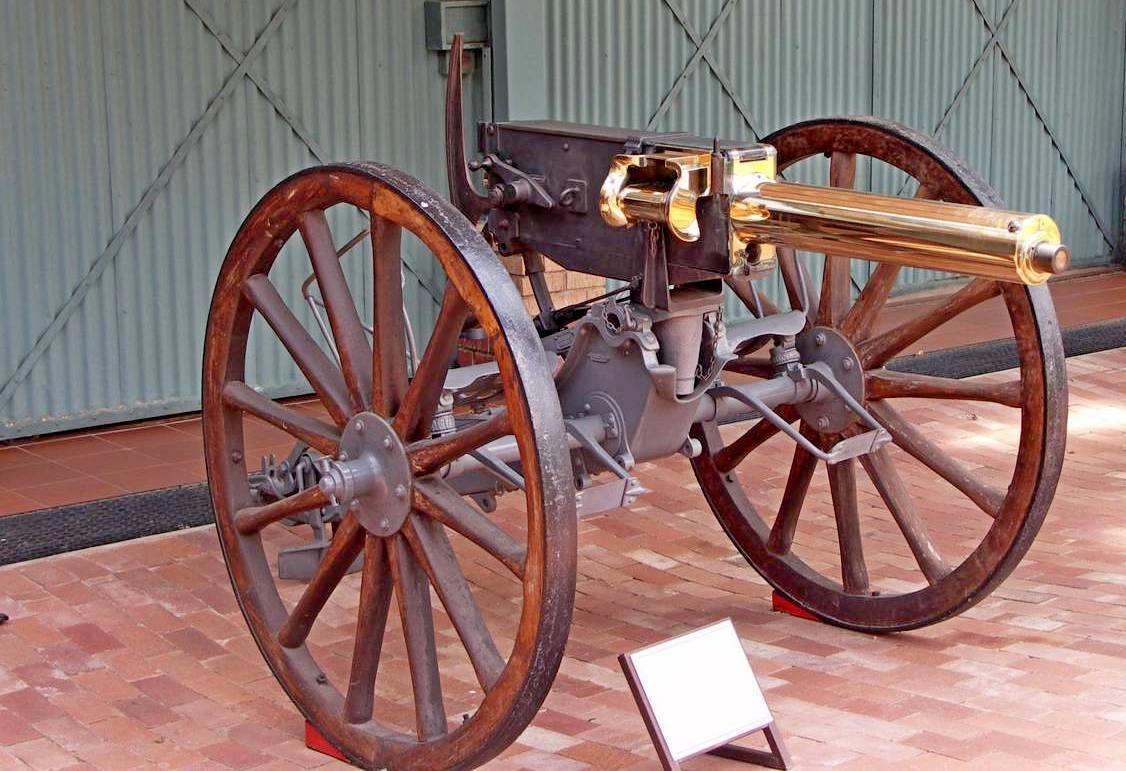

Получается, что не так всё просто выходит на самом деле. Вообще найти грань, разделяющую пулемёт и митральезу довольно сложно. Может быть именно поэтому как минимум одну марку специалисты никак не могут отнести уверенно ни туда, ни сюда. Это называлось стрелковым орудием Гатлинга. Вот эта штука:

Кстати, именно из такой штуки стрелял по банкам главный герой одной из частей фильма «Дрожь земли» (третья или четвёртая, кажется…). В жизни её придумал в 1862 году Ричард Гатлинг из Северной Каролины, а на вооружение американской армии этот, не побоюсь этого слова, пулемёт под названием Revolving Battery Gun поступил в 1866 году. Патроны подавались сверху и попадали в казённик под собственным весом. Одновременно стрелял один ствол, а остальные охлаждались. Так и сейчас нередко делают на некоторых скорострельных системах. Да и него со скорострельностью было всё в порядке. Даже при ручном управлении она доходила до 1000 выстрелов с минуту. А когда изобретатель в самом конце 19 века снабдил своё оружие электроприводом, то она стала доходить до 3 тысяч выстрелов в минуту. Это просто ливень огня! Пулемёт несколько раз модернизировался. От его принципиальной системы не отказались до сих пор. Вращающийся блок стволов часто используют, если нужна высокая скорострельность.

Разумеется, кто-то может возразить, что скорострелка Гатлинга была массивной и довольно неповоротливой даже для станкового пулемёта. Ну, да, в каком-то смысле это правильно. Однако это, если смотреть на неё, вспоминая Петьку с Василием Ивановичем на тачанке. А если посмотреть на подлинные первые образцы пулемёта Максима, то уверенность, думаю, несколько уменьшится:

Да, это именно он – первый образец пулемёта Максима. Именно такой он показывал потенциальным покупателям в начале своего оружейного пути. Единственным отличием было использование в конструкции отдачи ствола при его перезарядке. То есть ничего крутить было не нужно. Скорострельность при этом получилась достаточно умеренной – до 600 выстрелов в минуту. Однако штука вышла всё же довольно массивной. Наверное, поэтому очередь из покупателей к нему сначала не выстроилась... мягко говоря. Военные из разных стран дружно сказали, что это интересная штука, но не перспективная. Конструктор переехал в Англию, ещё доработал машину, но меньше она почти не стала. К 1883 году пулемёт Максима всё ещё выглядел вот так:

Именно в тот год автору удалось убедить армейское начальство в Англии (говорят, что в дело вмешался Ротшильд) в доброкачественности своего оружия, и его впервые применили на практике. Это случилось во время англо-бурской войны. Получилось очень удачно для англичан и дело пошло, наконец. Пулемёт начал продаваться и постепенно становиться на вооружение европейских армий. Демонстрация пулемёта в России состоялась в 1897 году и также поначалу не выявила особого интереса у военных. Однако 12 пулемётов калибра 10,67 мм всё же купили для изучения. Заказ был выполнен в 1889 году. Испытывали, ругались на низкую надёжность, покупали мелкими партиями.

До 1904 года купили меньше трёх сотен пулемётов для армии и для флота. К тому времени винтовка Бердана калибра 10,67 была уже снята с вооружения, и пулемёт переделали на калибр 7,62 мм. Это было сделано уже на Тульском оружейном заводе, где начался выпуск пулемёта Максима по лицензии, что сильно снизило его стоимость для армии. Изменили не только калибр, но и некоторые элементы конструкции. В результате этих новаций пулемёт стал значительно надёжнее. А тут и русско-японская война подоспела, в которой новое оружие проявило себя во всей красе. Так что среди владельцев вот такой медали наверняка были и пулемётчики:

По результатам войны его ещё раз доработали уже с учётом опыта боевого применения. В 1908 году был разработан для пехотных подразделений и тот самый станок на колёсиках. Пулемёт ещё не раз дорабатывали и улучшали. Уменьшали вес, увеличивали надёжность, перерабатывали под новые остроконечные пули. Модернизированный пулемёт был принят на вооружение в 1910 году под названием «7,62 миллиметровый станковый пулемёт». К тому времени он весил 66 кг, прицельно стрелял на 2 км с боевой скорострельностью до 300 выстрелов в минуту:

Ещё раз его модернизировали как раз к началу Первой Мировой войны. Внешне ему добавили большую горловину с крышкой на банке с охлаждающей ствол водой. Теперь зимой можно было набить эту банку снегом и льдом:

Вода была для Максима очень слабым местом хотя бы потому, что её нужно было очень много. Были попытки избавиться от водяного охлаждения, но удачных не случилось. Уже после революции была даже попытка сделать из Максима ручной пулемёт. Назывался этот вариант пулемётом Максима-Токарева:

Сейчас может создаться впечатление, что пулемёт Максима полностью «захватил» Россию. В целом так и было. Он обжился хорошо и не только у нас. Нужно заметить, что лицензию на производство пулемёта Максима купили многие, делали его многие, и все, так или иначе, пулемёт переделывали под себя. То есть «Максим» очень многолик на самом деле. Вот, например, такой пулемёт Максима делали немцы в 1908 году:

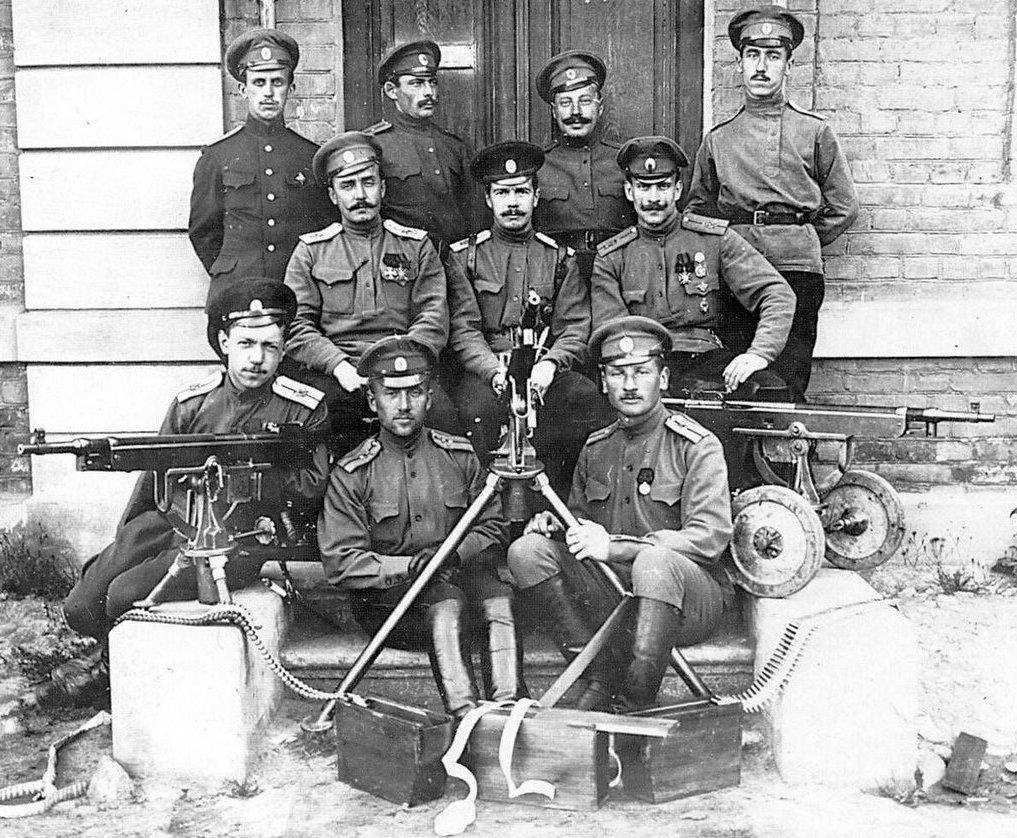

Однако одновременно с Максимом работали и другие оружейники в том же направлении. К тому времени, когда Максим добрался, наконец, до своих покупателей, конкуренты были готовы уже представить альтернативные варианты похожего оружия. Никакой классификации тогда не было и в помине, поэтому все работали из соображения «я так вижу». Классифицировать эти изделия начали уже в более поздние времена. Многие из этих систем различными путями добрались и до нашей Державы. Их изучали профессиональные конструктора-оружейники. Иногда даже фотографировались вместе с этими изделиями, как вот на этом снимке:

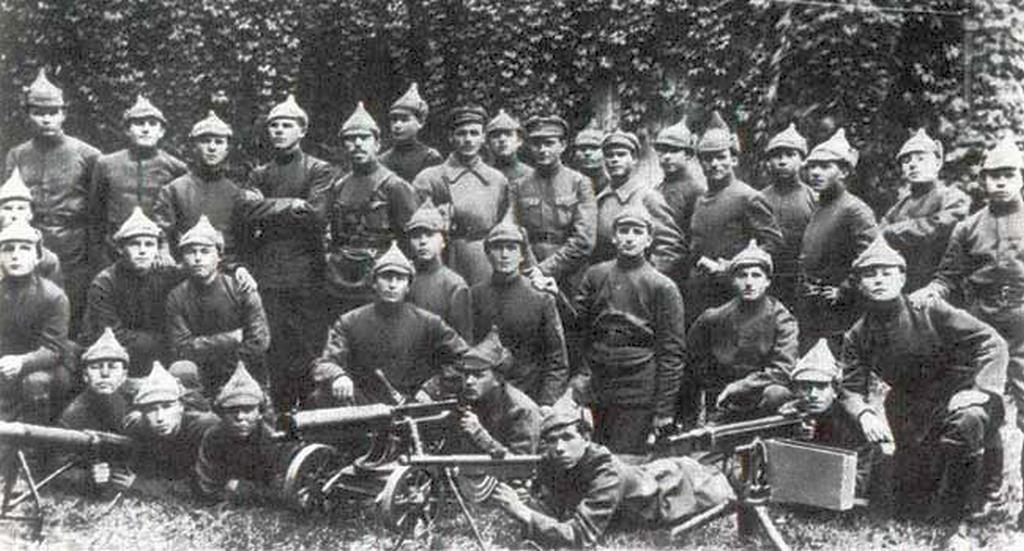

Их достоинства и недостатки изучали в армии. Например, на «пулемётных офицерских курсах» в Московском Кремле. Там господа офицеры тоже с ними успешно фотографировались. Потом пришла Советская власть, но пулемётные курсы никуда не делись, и фотоаппараты тоже новой власти не помешали. И уж точно не помешали пулемёты:

Тут у новых властей и старых разногласий как-то не наблюдалось. Пулемёт ещё долго стоял на вооружении уже в Красной Армии. Попытки спроектировать что-то на его место провалились, хотя предпринимались и не раз. Пулемёт стоял на вооружении всю Великую Отечественную войну. Есть даже сведения, что в последний раз в боевых условиях в нашей стране его применяли в 1969 году во время боёв с китайцами на Даманском.

Всё это так, но я предлагаю ещё раз посмотреть на старые фотографии. На них можно найти другой пулемёт, который не очень-то отстал по времени от Максима. Это пулемет Кольта Браунинга (Colt Browning M1895). Вот фотография самого автора со своим детищем:

Видно, конечно, пулемёт не слишком хорошо, но ведь есть интернет, а там есть фотографии получше. Вот эта очень красивая:

Фотография получилась хорошая, а вот у пулемёта было не всё так же чудесно, хотя некоторым любителям экзотики он нравился всё же:

Попал пулемёт и в армию России. Вот посмотрите на это фото:

К тому же он достоин упоминания хотя бы потому, что в нём использовался принцип автоматики, основанный на использовании отвода пороховых газов. Именно этот принцип был использован впоследствии во многих автоматических системах, включая легенду автоматического оружия – семейство автоматов АК.

А вот сам Браунинг в 1917 году уже после своего оружия сделал и вариант пулемёта Максима. Вот так он выглядел:

На этом фото с красными командирами (к сожалению, не очень качественном) можно справа налево увидеть пулемёт Кольта Браунинга образца 1895 года, пулемёт Шоша, пулемёт Максима и пулемёт Гочкинса образца 1909 года (кажется). Однако гораздо богаче набор пулемётного вооружения вот на этом отличном фото:

Здесь слева направо вы можете увидеть пулемёты Максима (тульский), ручной пулемёт Шоша, пулемёт Шварцлозе, пулемёт Кольта-Браунинга, немецкий вариант пулемёта Максима, самый дальний – пулемёт Льюиса и стоит поперёк остальных пулемёт Мадсена.

Самым неудачным из этого списка специалисты называют пулемёт Шоша. Правильно он назывался Gladiator Chauchat Mle.1914 или CSRG. Это по первым буквам конструкторов и названия завода-строителя: Chauchat, Suttere, Ribeyrole & Gladiator. В Россию было поставлено три с лишним тысячи таких пулемётов. Это была только часть заказанных, остальные притормозила Революция. Может оно и к лучшему – пулемёт имел низкие боевые характеристики. Про его надёжность армейские остряки говорили, что неполная разборка пулемёта происходит автоматически при попытке из него пострелять. Но тут уж, как говориться «мил не мил, а купил — есть надо»:

Немецкий изобретатель Андреас Шварцлозе принял решение по участию в конкурсе на лучший пулемёт. Он явно вдохновлялся пулемётом Максима, но сумел сделать машину с меньшим количеством деталей, меньшим весом и более надёжную. Охлаждение пулемёта было водяным, как у прототипа. Модель называлась Schwarzlose M/07 1907 г. В ходе боевых действий в качестве трофеев в русскую армию попало около двух тысяч таких пулемётов. У нас их переделали под русский патрон. Вообще этот пулемёт был достаточно популярен во многих армиях Европы:

Самый дальний пулемёт на снимке не узнать вообще невозможно, если вы родились и выросли в России. Именно с таким пулемётом бился с бандитами на берегах Каспийского моря товарищ Сухов. Да, это тот самый фильм, который до сих пор смотрят космонавты перед полётом. Пулемёт же вообще немного необычный. Его толстенный ствол не означает водяного охлаждения – оно было воздушным с применением алюминиевого радиатора в кожухе. Но это далеко не единственная особенность. Даже такая маленькая деталь – его американского изобретателя звали вообще-то Самуэль Маклин. Не ищите в названии этого имени – его там нет. Пулемёт назван в честь человека, который организовал его производство и продвигал на рынок оружия. Когда в США не задалось, полковник Льюис перебрался в Европу и в 1913 году пулемёт был принят на вооружение в Бельгии. После этого пулемётом заинтересовались англичане и только потом пулемёт «вернулся на родину», в США под маркой BSA Lewis Mk.I:

В 1917 году наши закупили 6 тысяч таких пулемётов у американцев и ещё две тысячи у англичан. Их переделали под русский патрон, разумеется. Однако это были ещё не всё пулемёты, попавшие к нам, и товарищ Сухов воевал с пулемётом не из этих поставок скорее всего. Дело в том, что англичане и поляки активно поставляли эти пулемёты басмачам в 30-х годах. Много их было и у махновцев. Впрочем, на этой фотографии пулемёт может быть и из официальных поставок:

Так или иначе, но пулемёты эти очень пригодились нашей стране в тяжёлом 1941 году, когда с оружием вдруг стало очень плохо. Во время легендарного парада на Красной Площади (в честь которого сейчас проводят парады… выглядит такая «отмазка» достаточно лицемерно, между прочим) одно из подразделений маршировало именно с пулемётами Льюиса.

Последний пулемёт с этого фото я специально оставил на конец списка. Потому что это было действительно очень хорошее оружие. Его спроектировал майор датской армии Вильгельм Мадсен. Начал работу он ещё в 1883 году, но быстро такие дела не делаются и производство началось только в 1900 году:

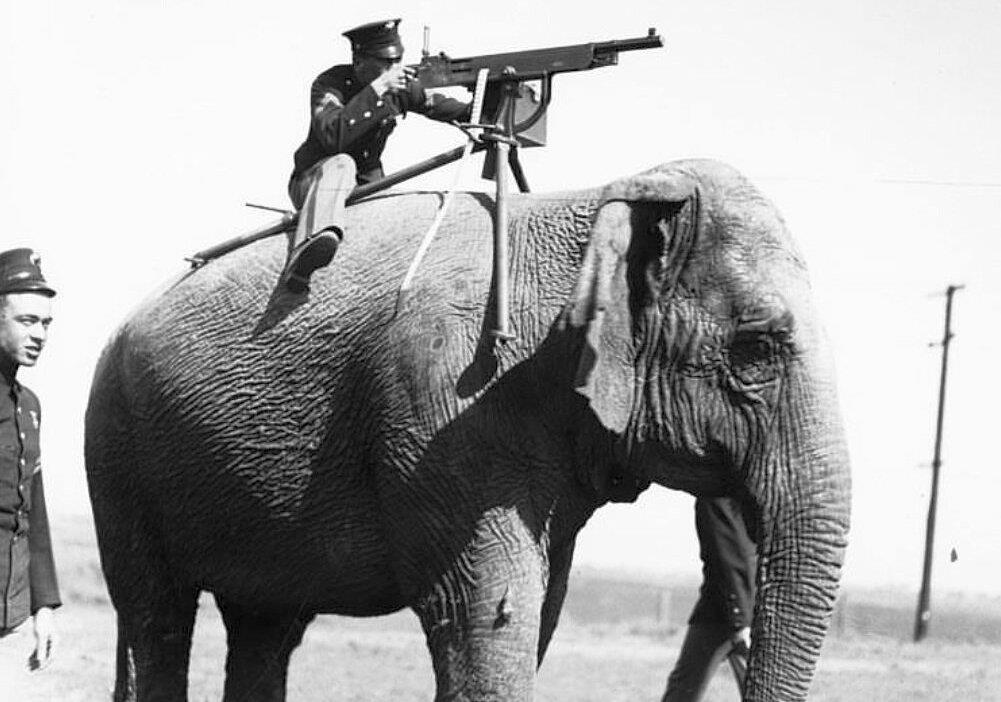

Пулемёт при весе всего 9 кг стрелял со скорострельностью 450 выстрелов в минуту с прицельной дальностью в полкилометра. Россия была первой страной, которая закупила 1250 этих пулемётов у датчан. У нас уже переделанный под наш патрон пулемёт получил обозначение «ружьё-пулемёт образца 1902 года». Вскоре они пригодились для войны с Японией. Именно такие пулемёты устанавливались в числе других на тяжёлых бомбардировщиках «Илья Муромец». Попали они и в армию. Там они активно использовались и даже модернизировались для большей эффективности. Например, вот на этой фотографии как раз такая «народная» модернизация в виде самодельного станка:

В России даже начали было строить завод для производства «Мадсенов». Не известно, как обернулось бы дело, но вмешалась Революция. Ну, что уж теперь об этом думать… пусть писатели думают. Они за это деньги получают.

Ну и Гочкинс, конечно же. Как же без него-то? С этим пулемётом вообще дело интересное. Нигде я не читал про него хороших отзывов. Особенно хаяли его вариант ручного пулемёта. Вот такую, под названием Пулемет Hotchkiss Mle.1909:

Тем не менее пулемёт был очень многолик и неоднократно модернизировался. Вот такой, например станковый Гочкинс:

И в Русской армии он тоже состоял на вооружении. И вообще-то, если судить по вот этому снимку, какой-то особой неприязни он у военных не вызывал:

Эти странные штуки в руках у солдат — касеты с патронами. Почему был выбран такой странный способ заряжания, понятия не имею. Однако знаю, что касеты можно было пихать в пулемёт во время стрельбы. Плотность огня такая особенность повышала безусловно. Единственный фильм, в котором засветился этот пулемёт — это «Золотая пуля». Старый фильм, но может кто его и видел.

Три фильма с пулемётами я уже тут упомянул. Ну, уж и четвёртый, до кучи что ли. Вот «Мумию», думаю, все смотрели – развесёлый такой боевичок с мистикой, фантастикой и стрельбой. А помните пулемёт, который этот, который весь в чёрном, оторвал от самолёта, а потом палил из него по пыльной буре? Вот. Рожа из пыльной бури – это мистика с фантастикой, а пулемёт воистину суровый реализм, хотя вообще-то на самолёте его быть не могло.

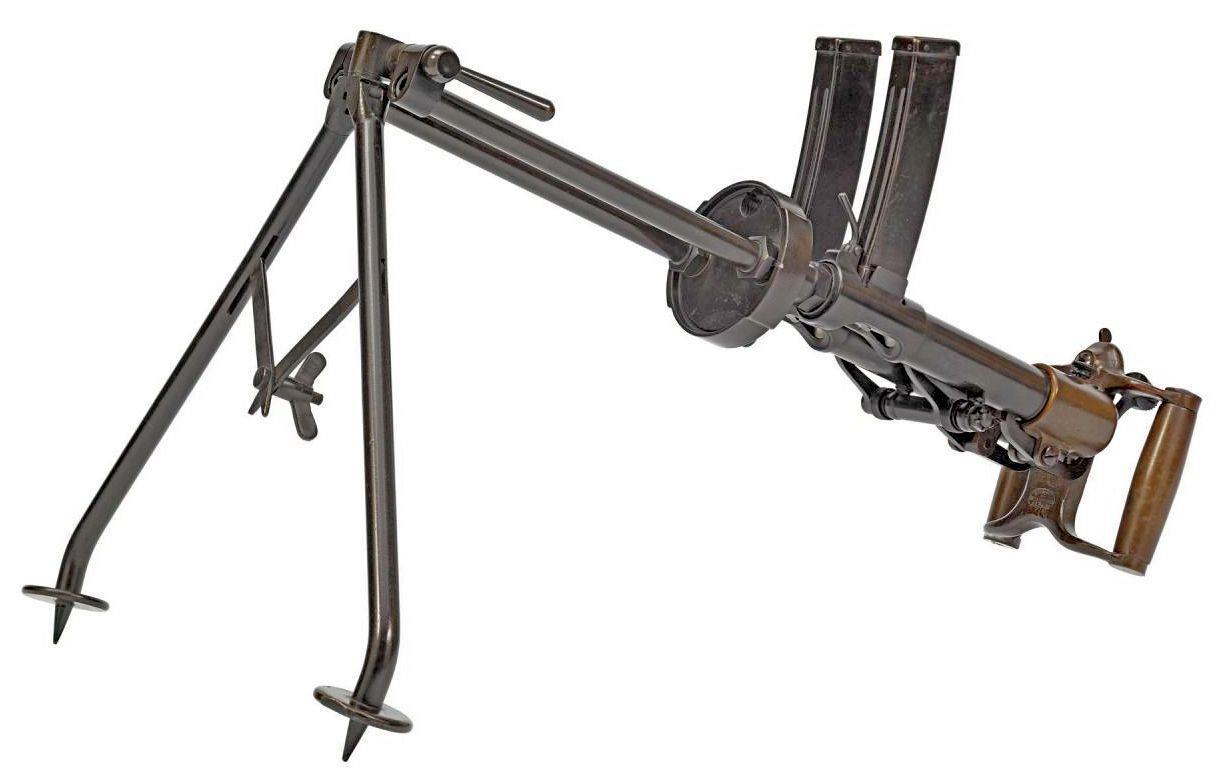

Его часто поминают специалисты. Некоторые относят его к первым пистолетам-пулемётам. Назывался он Villar-Perosa M1915, где цифры, как обычно означают год принятия на вооружение. Разработан он был итальянским конструктором Ревелли (Bethel Abiel Revelli) в 1914 году под пистолетный патрон и был изначально предназначен для вооружения аэропланов:

Как вы, наверняка сразу заметили, пулемёт состоял из двух вполне самостоятельных автоматов, соединённых вместе, видимо для увеличения плотности огня. Авиаторы его отвергли, как слишком маломощный и тогда его определили на вооружение горнострелковых подразделений в качестве лёгкого пулемёта. Патрон 9х19, начальная скорость вылета пули всего около 320 м в сек. Потом ещё были попытки разделить оружие на две части для использования их по отдельности. Всё равно ничем хорошим дело не кончилось.

Сейчас это коллекционная редкость и упомянул я его только из-за того, из-за чего все упоминают – претензия на первый в мире «пистолет-пулемёт».

Разумеется, всё это очень коротко и без подробностей, но использовать этот список в качестве короткого справочника вполне возможно.