Радиобитва народов

Автор: Евгений КрасСмерти нет. Ну, не совсем нет, конечно, а твоей смерти нет. Умирает всегда кто-то другой, а вот ты вроде бы как бессмертный, потому как её не осознаешь. И всё равно её боятся. Это является очень серьёзной проблемой для военных руководителей. Как убедить солдата идти в бой, если он точно знает, что его могут убить? Вот было бы просто замечательно, чтобы солдаты не думали, но ведь они же люди и поэтому всё равно думают о том, что их могут убить. Тогда нужно заменить их машинами, которые от этого недостатка свободны. Это уже много раз обсасывалось в фантастике… и не только в фантастике. В жизни тоже в этом направлении копают уже давно. Нет, не 30 лет и не 50 даже – больше ста лет уже стукнуло первым попыткам.

Наверное, об этом подумали очень много людей, связанных с войной. Ещё на лекциях Попова, где он показывал, как звонит звоночек у его первого приёмника, наверняка нашлось немало слушателей, которые невольно подумали не о том, что так можно поговорить на расстоянии без проводов, а о том, что так можно незаметно бомбу взорвать. Сейчас говорят, что первую попытку создать мину, которую можно взорвать радиосигналом, сделал в начале 20 века француз М. Шнайдер. Сомневаюсь, если честно, что он первый. Скажем так – он первым об этом заявил. Кто и что делал и делает за дверями секретных лабораторий ни тогда, ни сейчас особо не известно. Говорят много, но говорить – не мешки ворочать. Может говорят о чём-то только для того, чтобы не говорить чего-то другого. Поэтому всё, что я напишу дальше – не более, чем верхушка айсберга на самом деле. Итак, первыми были французы, хотя есть смутные догадки, что ещё итальянцы.

В 1910 году, то есть «ноздря в ноздрю» с ними, русским флотским инженером М.Я. Яцуком и М.Н. Критским был дистанционно взорван опытный заряд радиофугаса. Велись подобные работы и в Германии. Последствия не заставили себя ждать. Осенью 1917 года немецкие радиоуправляемые катера атаковали английский монитор «Эребус». Всё сработало, хотя монитор всё же не утонул. Не важно. Важно то, что это было одно из первых успешных применений радиоуправляемого оружия. Сомнения у фирмы «Сименс» оставались и свои взрывающиеся катера они сделали в двух вариантах – с радиоуправлением и с управлением по проводам. Параллельно с катерами активно проводились опыты по созданию радиоуправляемых торпед и самолётов-торпед. В том же 1917 году, публике, собравшейся в Фарнборо, был продемонстрирован радиоуправляемый самолёт, который, впрочем, во время показа потерял управление и чуть не угробил эту самую публику. Однако попытка засчитана, как говориться.

У нас к экспериментам в этом направлении вернулись только в 1921 году. За дело взялся Владимир Иванович Бекаури. Он был железнодорожником по профессии и новатором по состоянию души. Новые власти дали ему неслабую мастерскую, материалы и назвали это «Особым техническим бюро по военным изобретениям специального назначения» (Остехбюро). Бекаури стал там начальником, а техническим руководителем стал специалист по радиотехнике профессор Владимир Фёдорович Миткевич. Остехбюро занималось буквально всем и сразу: мины, торпеды, авиация, связь, парашюты, телемеханика и пр. Особо занимались передачей управляющих сигналов по радио на дальние расстояния. Нельзя сказать, что их работа была совсем уж бесполезной и провальной, однако Бекаури в 38 году расстреляли. Уж не знаю, чем он там проштрафился. Однако работа продолжалась с целеустремлённостью и тщанием. Наверное, именно эти старания стали причиной того, что немцы, которые начинали работу в этом направлении так и не смогли опознать и научиться бороться с советскими радиофугасами, которые рвались на оккупированной территории, унося жизни солдат, офицеров и генералов Вермахта. Радиомины, однако!

В 1930 году на вооружение РККА поступили приборы для дистанционного подрыва фугасов «БЕМИ». Подразделения, которыми использовались это оружие скрывались под обозначением ТОС (техника особой секретности). Это именно они дистанционно уменьшали поголовье Вермахта и выводили из строя их технику и важные объекты инфраструктуры. К началу Великой Отечественной войны оружие было серьёзно модернизировано. В 1942 году на вооружение поступило третье поколение мин типа ФТД-К, разработанное кораблестроителями. В общем дело пошло. С другими направлениями дела обстояли не так радужно.

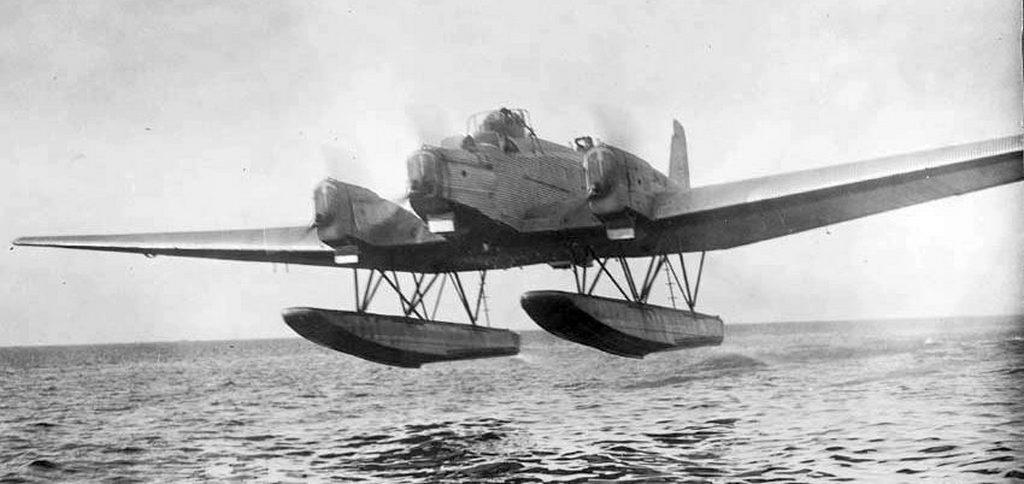

По радиоуправляемым торпедным катерам Бекаури работал параллельно с изобретателем А.Ф. Шориным начиная с 1924 года. При этом группа Бекаури автоматизировала курс выхода торпедного катера в атаку. Шорин видимо автоматике не очень доверял (и его многие понимали), поэтому в его устройстве курс рассчитывал по карте оператор. Аппаратура Бекаури устанавливалась на корабле, поближе к событиям, так сказать. Шорин посчитал, что сверху виднее и разместил операторов на самолёте. В 1930 году аппаратура Шорина была установлена на серийном Ш-4 и могучем трёхмоторном самолёте ЮГ-1 (Юнкерс грузовой первый, он же К.30). Вот на таком примерно:

К 1931 году доделал свой комплекс и Бекаури. Испытания проводили в Финском заливе. Катера по командам отходили от причала, маневрировали, ходили в атаку и пускали торпеды. Все были довольны и было порекомендовано для постановки на вооружение поставить разработку Шорина. Однако, видимо были и сложности, потому как команде Остехбюро предложили доработать аппаратуру. Катера сделали, провели успешные учения. Теперь команды на катера подавались с бомбардировщика ТБ-1. В тридцатых стали использовать самолёт МБР-2. Однако всё это особого значения не имело потому как разработчикам не удавалось сделать систему менее уязвимой. Во-первых, самолёт управления сам по себе был неплохой мишенью для вражеских истребителей, а во-вторых, сама аппаратура давала множество сбоев и отказов. В конце концов с большинства катеров аппаратура была снята. Попытки использовать радиоуправляемые катера Ш-4 и Г-5 во время войны успешными не были.

Ещё в Остехбюро разрабатывались управляемые морские мины, но всё же интереснее была попытка разработать управляемые торпеды. На сегодня известно, что в 1935 году были сделаны и даже успешно испытаны торпеды «Акула-1» и «Акула-2». Управление ими производилось с самолёта. На этом информация заканчивается… открытая. Ещё до этих испытаний в Остехбюро было создано специальное КБ под руководством Ф.В. Щукина, которое занялось управляемыми подводными лодками (чувствуете размах?). К 1936 году разрабатывались первые образцы «Автономного подводного специального судна» (АПСС), «Автономной подводной лодки» (АПЛ), радиоуправляемой подводной лодки и малой подводной лодки (60 тонн).

АПСС водоизмещением 8,6 тонны была вооружена одной торпедой и могла управляться либо одним человеком, либо дистанционно с надводного корабля или самолёта. В беспилотном варианте на место торпеды устанавливался заряд ВВ массой в полтонны. Было построено и испытано два образца. Видимо не слишком удачно.

АПЛ под названием «Пигмей» водоизмещением 18,6 тонн была построена в Ленинграде. Она могла проплыть до 18 морских миль на глубине до 30 метров. Экипаж из 4-х человек имел на вооружении две торпеды и пулемёт. Испытание лодки проводили на Чёрном море. Выяснилось, что управлять ей по радио невозможно и её решили использовать как обычную сверхмалую подводную лодку. Была даже попытка довести конструкцию до уровня боеспособной и запустить её в серию, но этого сделать так и не удалось. Головная лодка оставалась на Чёрном море в качестве опытовой. В 1942 году она оказалась в качестве трофея у противника, и вызвала большой интерес у итальянцев:

Куда они её дели – не ясно. Таким образом к началу войны ни одной сверхмалой подводной лодки в составе нашего флота не оказалось. Нужно полагать, что именно по сумме всех этих и других неудач орденоносец Бекаури и получил пулю в конце концов.

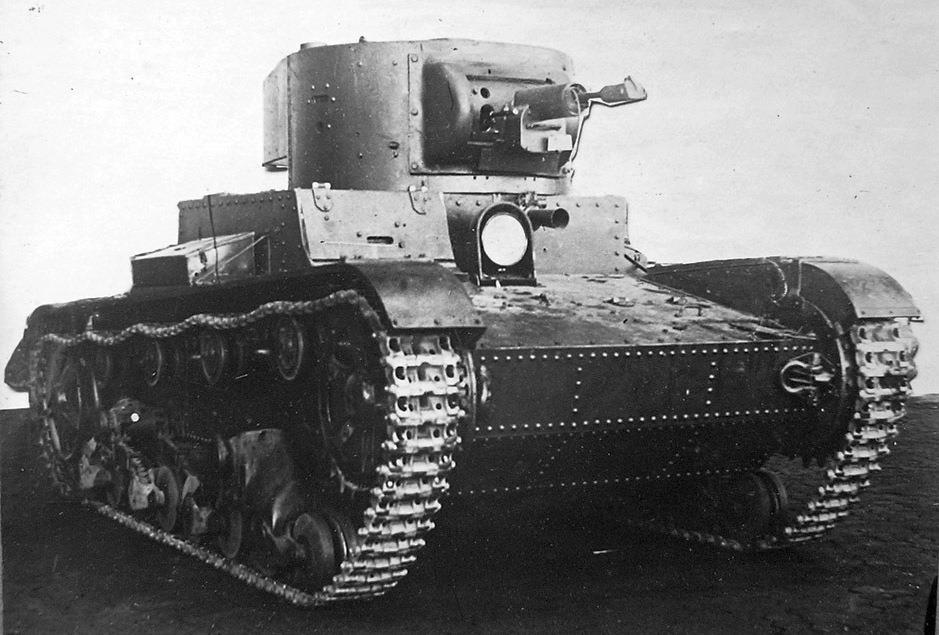

Первая попытка в СССР дистанционно управлять танками была предпринята в 1930 году. В качестве опытного использовали французский «Рено». Сначала управляли по кабелю. В 1932 году создали уже радиоуправляемый МС-1 (ТТ-18):

Он мог двигаться со скоростью 4 км/час и поворачивать по команде оператора, который находился в другом таком же танке.

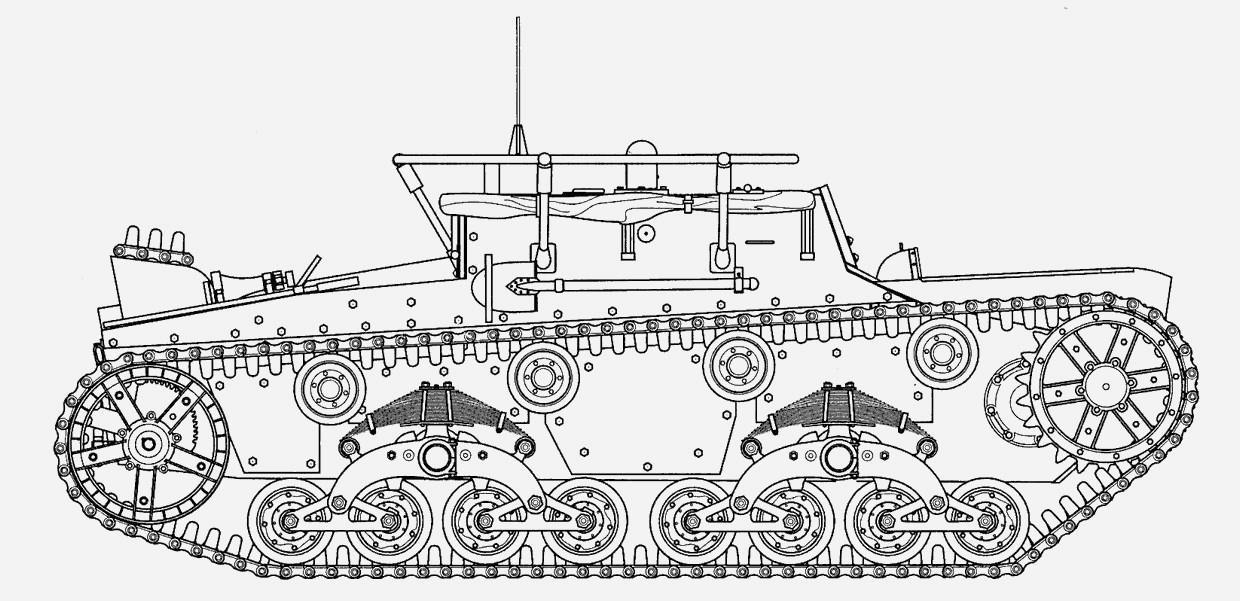

А вот так выглядел танк с оператором оружия следующего поколения на базе Т-26:

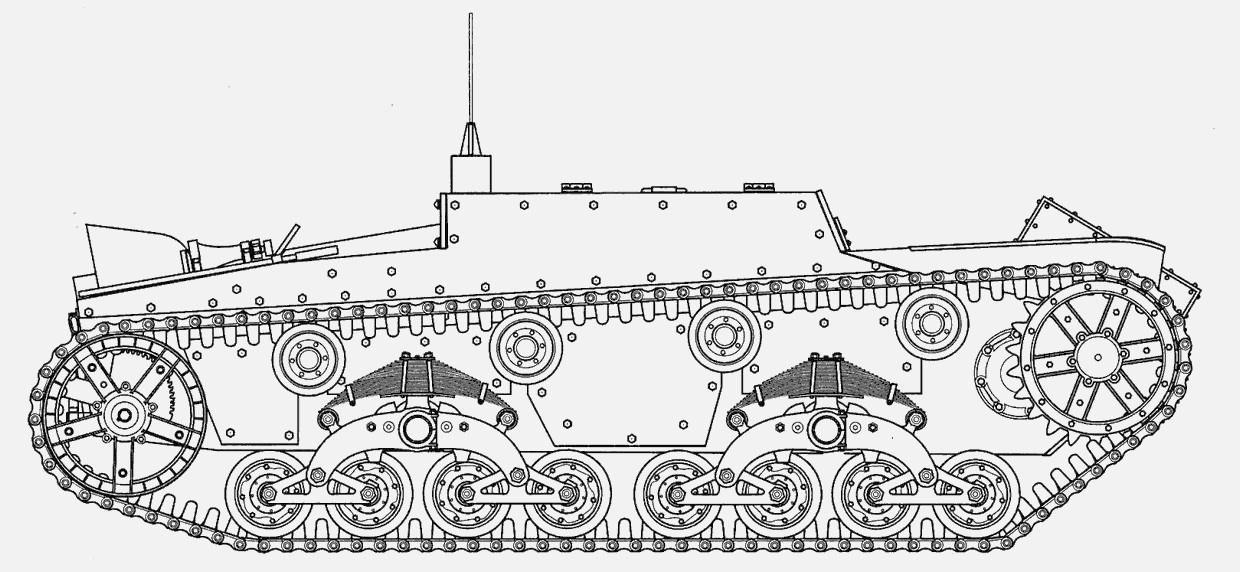

А вот это – безэкипажный управляемый танк:

В 1932 году на полигонах появился первый, ещё двухбашенный, радиоуправляемый Т-26 разработки Остехбюро. Он мог выполнять уже различных 16 команд. По результатам испытаний было принято решение о строительстве четырёх «волновых танков» и двух танков управления. На первом этапе дальность действия радиоуправления не превышала нескольких сотен метров. Удачное начало позволило двигаться дальше. В 1934 году был сделан первый ТТ-26 (шифр «Титан»). Эти машины были даже выпущены небольшой серией в 55 машин. На них устанавливалось различное вооружение. Управление осуществлялось с обычного Т-26, оснащённого соответствующей аппаратурой. Вот так выглядел ТТ-26:

Все прекрасно понимали, что недостатки у этих первых машин есть и они очевидны. То есть, по сути, машинами можно было управлять только в пределах прямой видимости. Вести прицельную стрельбу дело вообще малореальное. Поэтому старались приспособить к этим машинам либо огнемёты, либо боевые отравляющие вещества. Ещё были варианты по доставке к долговременным огневым точкам противника мощных зарядов взрывчатки. Но всё равно это было всё не то. Нужно было сделать так, чтобы оператор видел поле боя глазами самого танка. Именно это и было сделано. То есть на ТТ-26 стали устанавливать телевизионные камеры ТОС-8 образца 1938 г.:

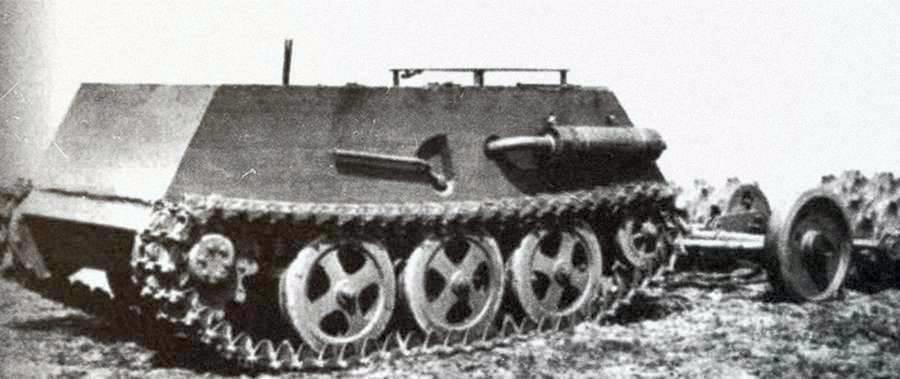

Работа двигалась, хотя и медленно. Было понятно, что противнику ничего не стоит уничтожить не очень-то бронированные ТТ-26 из пушек или противотанковых ружей. Нужно было что-то посерьёзнее. В качестве «посерьёзнее» сначала выбрали танк БТ-7. Это было в 1939 году. Разработку назвали А-7. Вот сохранившееся фото пары танка управления и самого А-7, вооружённого пулемётом, приборами пуска отравляющих веществ и дымогенератором:

На танке была предусмотрена система самоликвидации. Всего танк мог выполнять 17 различных команд на расстоянии до 4 км. На пульте управления имелось 20 кнопок с различными командами. Управление осуществлялось по двум каналам (КВ и УКВ), которые можно было переключать. Двигала рычагами и педалями в танке пневматическая система. Это всё в идеале. В реальных полевых условиях многочисленные отказы систем и проблемы с использованием оружия. Ну, понятное дело — новая техника. Нужно «доводить». Старались изо всех сил. Совершенствовали аппаратуру управления, приспосабливали другие машины под радиоуправление. Были использованы, например, плавающие танкетки Т-37-А. Даже на тяжёлые многобашенные танки прорыва Т-35 пытались поставить системы «волнового управления». Уже и Остехбюро ликвидировали, но эстафету за ними подхватили инженеры из НИИ-20. Они создали машину на базе плавающего танка Т-38-ТТ. Управление осуществлялось с танка управления (экипаж 2 чел.). Радиус действия аппаратуры составил 2,5 км. Кстати, интересно ещё то, что уже на ТТ-26 предусматривалась кнопка аварийного отключения «телетанка». Помните: «где у него кнопка, Ури? Где кнопка?!» Так вот на первых «телетанках» та самая «кнопка» уже была.

Первая попытка применения «волновых танков» случилась в 1940 году во время финской войны. В бой пошли ХТТ-26 («химический телетанк». Ещё их называли ОТТ-26), но машины с огнемётами застряли в воронках и были успешно расстреляны финскими артиллеристами.

К началу нападения евробанды на СССР было сформировано два «телетанковых» батальона. Тот, который дислоцировался под Ровно, немцы сразу разбомбили. Второй находился под Ярославлем, но в бой его не отправляли. То ли понимали, что техника не надёжная, то ли секретность оказалась сильнее необходимости. Однако был ещё один случай попытки применения «телетанков» в бою. Дело было под Севастополем в 1942 году. Новых машин у наших там не было, но были учебные Т-27 с управлением по проводам. С них сняли вооружение, нагрузили взрывчаткой и отправили к вражеским окопам. Всего использовали 6 машин. Две немцы успели расстрелять, две шарахнули раньше времени, но две всё же добрались до укреплений противника и изрядно их разворотили. В целом получилось неплохо.

Отдельные экземпляры этого оружия сохранились до наших дней, как вот этот ТТ-26:

Больше попыток использовать в боях секретную технику в РККА не предпринималось. Однако это не значит, что работа прекратилась совсем. Уже после окончания боевых действий проводились работы по установке значительно усовершенствованной аппаратуры на танк Т-34-85. Здесь уже телекамеры использовали с самого начала. Получилось не очень удачно в том смысле, что это было всё же очень дорого, но при этом не слишком надёжно и эффективно. Посмотрим, чем сейчас дело кончится... Вообще, на мой взгляд, неудачи с использованием такого оружия и у нас, и у наших... «партнёров» можно объяснить не только чисто материальными и техническими проблемами. Важной составляющей является отработка тактики использования. На этом многие погорели. Например, в 1941 применение (вынужденное чаще) танков БТ в лобовых атаках привело к очень тяжёлым потерям. Это понятно — ведь машины создавались для рейдовых операций, а не для прорыва обороны.

Управляемым машинам тоже нужно найти их место в строю. Это непросто. К тому же никуда не делась главная проблема. Нужно решать, кто нажимает на спусковой крючок? То есть, делая машину управляемой, делают её и уязвимой за счёт линий связи, которые так или иначе можно заблокировать, а то и вообще перехватить. Помните случай посадки американского дрона в Крыму? Если же сделать систему автономной и самостоятельно принимающей решение об открытии огня, то может получиться ещё хуже. У тех же американцев их опытный боевой робот уже открывал шквальный огонь по своим создателям. Этот случай надолго остудил горячие головы не только в США.... Э-э-э... отвлёкся.

Если самолёты с танками в тридцатых годах для большинства населения были всё же экзотикой, то ракеты были вообще фантастикой. Однако управлять пытались даже ими. Но новаторов посадили, а там и война началась – стало немного не до ракет. Хотя, это у нас. Нужно ведь и про заграницу тоже кое-что. Тем более, что кое-чего там было очень даже немало. Вообще нужно заметить, что первые успехи и неудачи во всех этих радиоуправляемых делах выглядят сейчас очень неравномерными. Какое-то всё суетливое, то есть нет одной внятной поступательной линии. Зато с избытком резвых скачков, странных срывов, непонятных взлётов и странных забвений. Объясняется такая суетливость на самом деле достаточно просто. Технологические возможности в этот период времени намного превзошли возможности самого человека. Люди уже получили в руки могучий инструмент, но психологически оказались к этому не готовы. То есть человечество, уже имея в руках мощные двигатели, мысленно никак не могло выбраться из конной повозки. На прорывных направлениях работали энтузиасты и только тогда, когда каким-то чудом могли убедить высокое платёжеспособное начальство в том, что их идеи реальны. Вот отсюда и все эти «перетягивания каната».

Например, возьмём США. Развитая промышленность. Денег, как у дурака махорки. Ничего не делали? Делали и неплохо в целом. Сейчас они даже говорят, что, мол, мы первые. Не первые вообще-то, но это не важно. Проект радиоуправляемого самолёта предложил флотский лейтенант Д.С. Фарни ещё в 1936 году. Он понравился, но требовалось ещё многое додумать и придумать. Короче первые признаки движения проявились только в 1941 году. Опыты вышли удачными в том же 1941 году флот заказал 100 управляемых самолётов TDR-1 и два самолёта управления XTDR-1. Двухмоторный самолёт с двигателями мощностью по 220 л.с. имел максимальную скорость в 225 км/час и дальность в 645 км. Машина оснащалась радарным высотомером и телекамерой Block-I для управления:

Вот он в музее:

Взлетал он с обычного аэродрома или с авианосца. Аппаратура позволяла управлять сразу четырьмя «дронами», вооружёнными торпедами или бомбами. На самолётах для перегона предусматривалась кабина для пилота с минимумом приборов. В боевом положении дырка закрывалась обтекателем. Военные так возбудились, что пожелали сразу 3 тыщщщи таких беспилотников, но их притормозили. Однако первая эскадрилья была всё же создана и размещена на Тихом Океане в 1944 году. Аппаратуру управления поместили на торпедоносцы Grumman TBF-3. В первом и последнем боевом вылете 46 беспилотников поразили 18 целей, что было в целом неплохо. Однако продолжения не последовало. Ещё хуже прошли опыты в сухопутных войсках – там до дела вообще не добрались. Оставшиеся 189 построенных машин были просто выведены из состава флота.

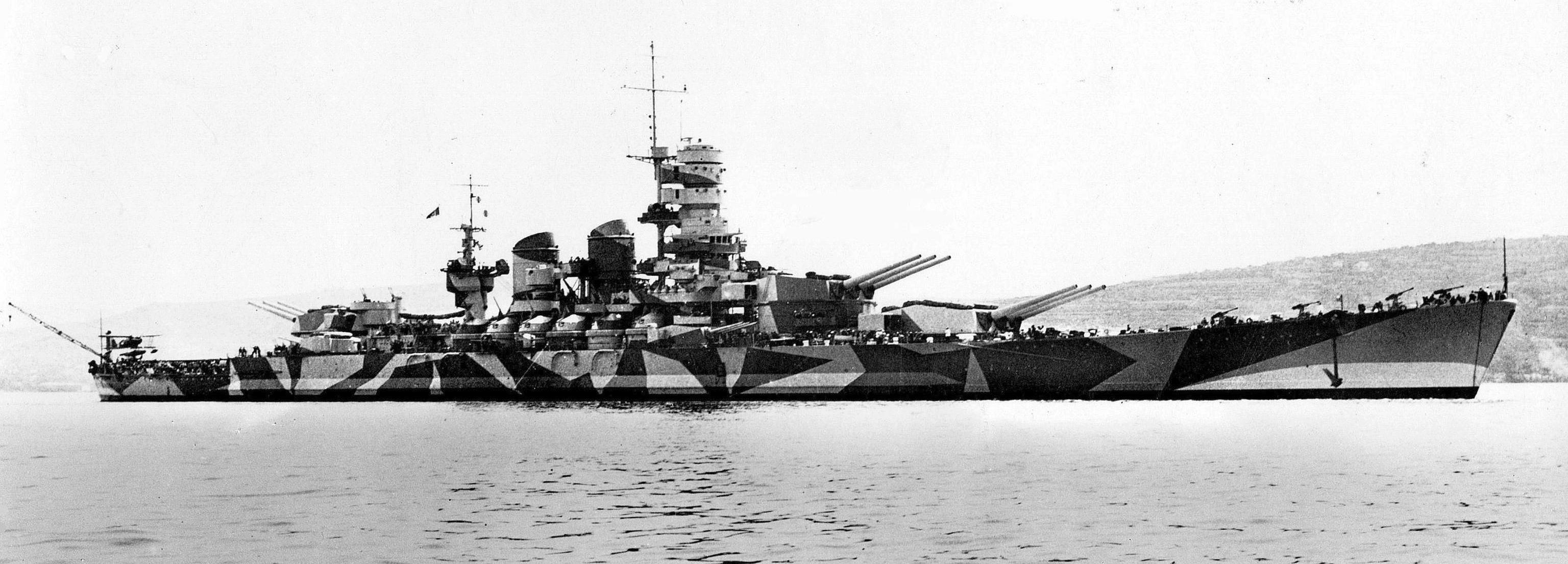

У немцев получилось получше, хоть и ненамного. Дело было так. В начале осени 1943 года Италия была выбита из войны, и куча её кораблей спокойно стояла себе на рейде, никого не трогала. В этой куче самыми заметными были два новейших линкора типа «Литторио»: один «Италия» (собственно, он и есть бывший «Литторио»), а другой прозвали «Рома». Вот он, этот могучий красавец:

Оценили мощь? Тогда вы не станете удивляться тому, что прилетели немецкие Дорнье-217. Вот такие примерно:

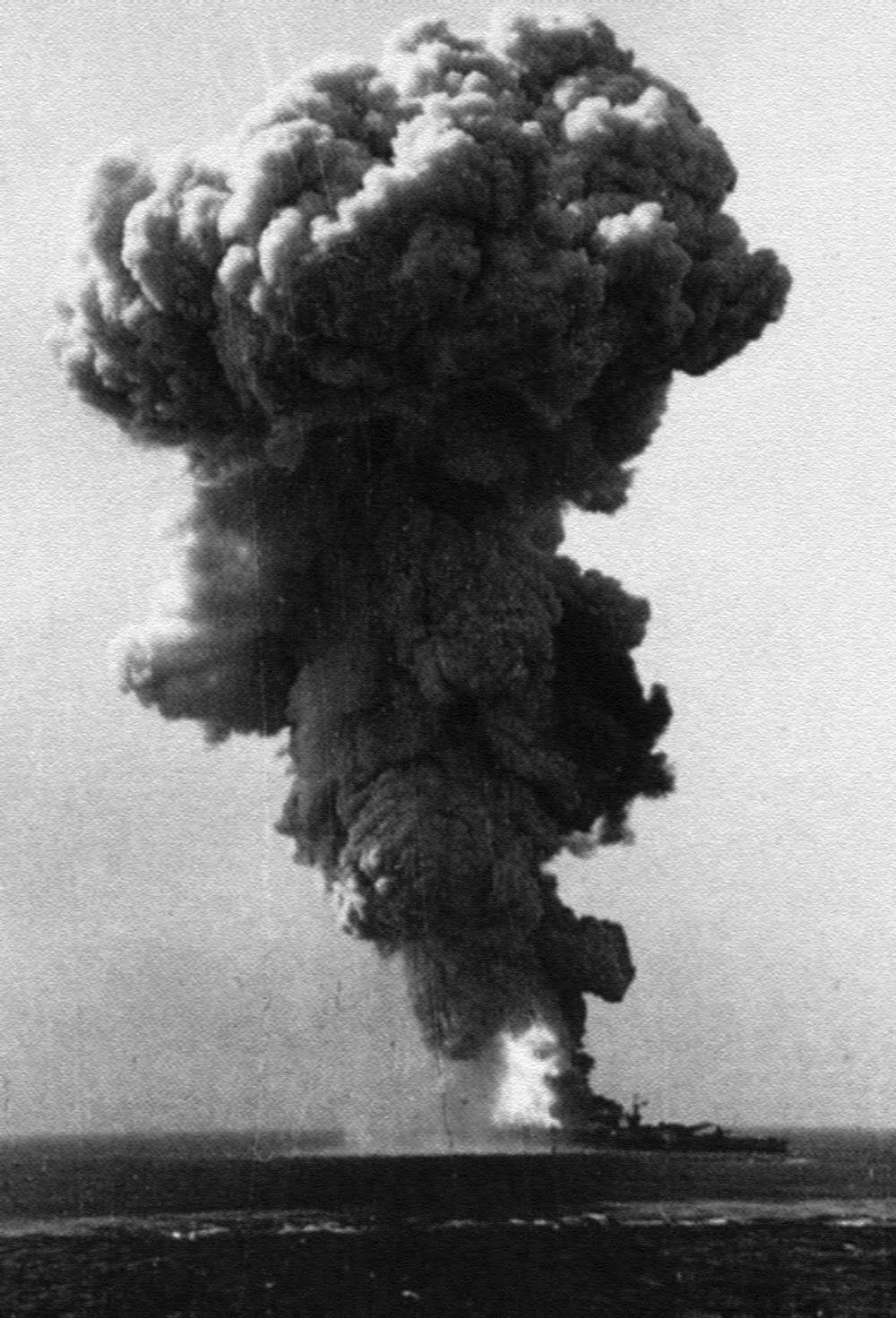

И попытались они отправить всю эту мощь на дно. Ведь ясно же, что противник этой самой мощью может воспользоваться. Первая волна пришла, довольно дежурно отбомбилась и ушла. Но за ней прилетела вторая волна. Вот тут и случилось это самое:

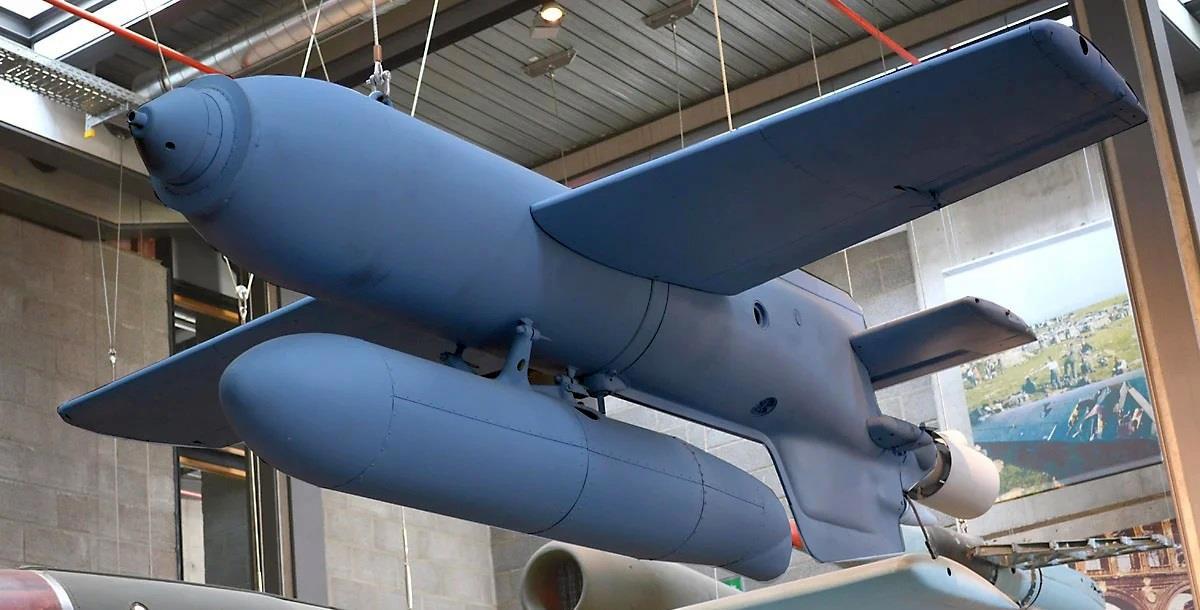

Да, вы угадали – это и есть тот самый новейший «Рома», спущенный на воду в 1940 году (муха не топтала). Утонул вместе с адмиралом Бергамини и 1250 человек команды в придачу... ну и винт с ним, как говориться. Нам же в плане темы интересна бомба, которая столь метко отправила на дно этого красавца. Американцам не было нужды напрягаться – ведь материалов у них хватало, и они щедро осыпали Европу своими ковровыми бомбардировками, не считаясь с деньгами. Положение немцев было с точностью до наоборот. Поэтому вопрос эффективности бомбометания для них стоял весьма остро. Вот и разработали они сразу несколько типов хитрых устройств, которые были не совсем бомбами. Самыми заметными из них были фугасная управляемая бомба Hs293A. Вот она:

Вторая была бронебойной FX1400:

Именно такая и прилетела в «Рому» с Дорнье-217. Во второй линкор «Италию» тоже попали, но бомба пробила насквозь две бронепалубы, а потом ещё и бортовую броню толщиной 250 мм, и взорвалась уже на свежем воздухе. Это и спасло корабль.

Первый вариант бомбы Hs293A был ровесником убитого линкора. Её сделали в Германии ещё в 1940 году, но на вооружение она поступила только в 1943 году. От стандартной немецкой фугаски SC500 её отличало наличие крыльев и реактивного двигателя, который работал 10 секунд. Управление бомбой в полёте осуществлялось с самолёта носителя в диапазоне УКВ по одному из 18 каналов. У бомбы не было руля направления и приходилось всё же прицеливаться при сбросе.

Тяжёлая бронебойная FX1400 (или, Fritz X), которая убила один линкор и покалечила другой, двигателя не имела. У неё был только трассер на хвосте для её отслеживания в условиях плохой видимости. Именно поэтому её нужно было сбрасывать с высоты никак не менее 4000 м. Толстенный корпус из закалённой стали, пробивающий броню, взрыватель замедленного действия и система управления. Такая вот это была бомба, от которой немцы быстро отказались. Недостатки очевидны. Для применения нужна идеальная погода и идеальная цель. То есть легкий крейсер со слабой бронёй эта штука продырявит, но взорвётся уже в воде, что и произошло с «Италией». Фугасная Hs293 в свою очередь была очень заметна из-за пламени двигателя. Ну и, само собой разумеется, очень уязвимы были их носители для истребительной авиации.

Несмотря на недостатки оба вида оружия были очень новаторскими и достаточно эффективными. Той же фугасной бомбой был уничтожен английский лёгкий крейсер «Спартан». Одной! Ну, а что вы хотели – 295 кг это не шутки. На союзников это оружие произвело сильное впечатление. Ответ не замедлил появиться. Уже осенью 1944 года союзники применили корабль, который ставил помехи. Началась эра радиоэлектронной борьбы. Сильный импульс получило развитие радаров. Но и к этому немцы оказались готовы – у них на вооружении были управляемые бомбы с передачей сигнала по проводам. Длина провода составляла целых 30 км! Но здесь немцам вдруг стало не до новых технологий. Последним применением подобных боеприпасов стали бои во время высадки союзников. Тогда на дно отправились эсминец, фрегат и десантный корабль с танками. Ещё правда управляемые боеприпасы немцы пытались применить против Красной армии, но эти попытки провалились.

Другим направлением работ немецких специалистов стали управляемые взрывающиеся катера. Первые такие опыты (и довольно успешные) немцы проводили ещё во время Первой Мировой войны, но потом как-то нелогично забыли про них и вспомнили только в начале 1944 года. За основу были взяты итальянские диверсионные катера МТМ. Использовав частично чужой опыт, немецкие инженеры разработали свои «Линзе». Здесь явно видна продуманная тактика использования. Боевая группа состояла из двух атакующих катеров и одного катера управления и поддержки. Сначала катера подкрадывались к стоящему в бухте противнику на маленькой скорости, потом на расстоянии в несколько кабельтовых разгонялись. На дистанции около ста метров от цели экипажи катеров приводили в рабочее состояние заряды и покидали свою «торпеду». Их подбирал потом катер поддержки. С них же производилось управление по радио ставшими безэкипажными катерами. Потом большой «бабах» четырёхсоткилограммового заряда. Взрыв мог быть и при контакте с чужим кораблём и по радиокоманде с катера управления.

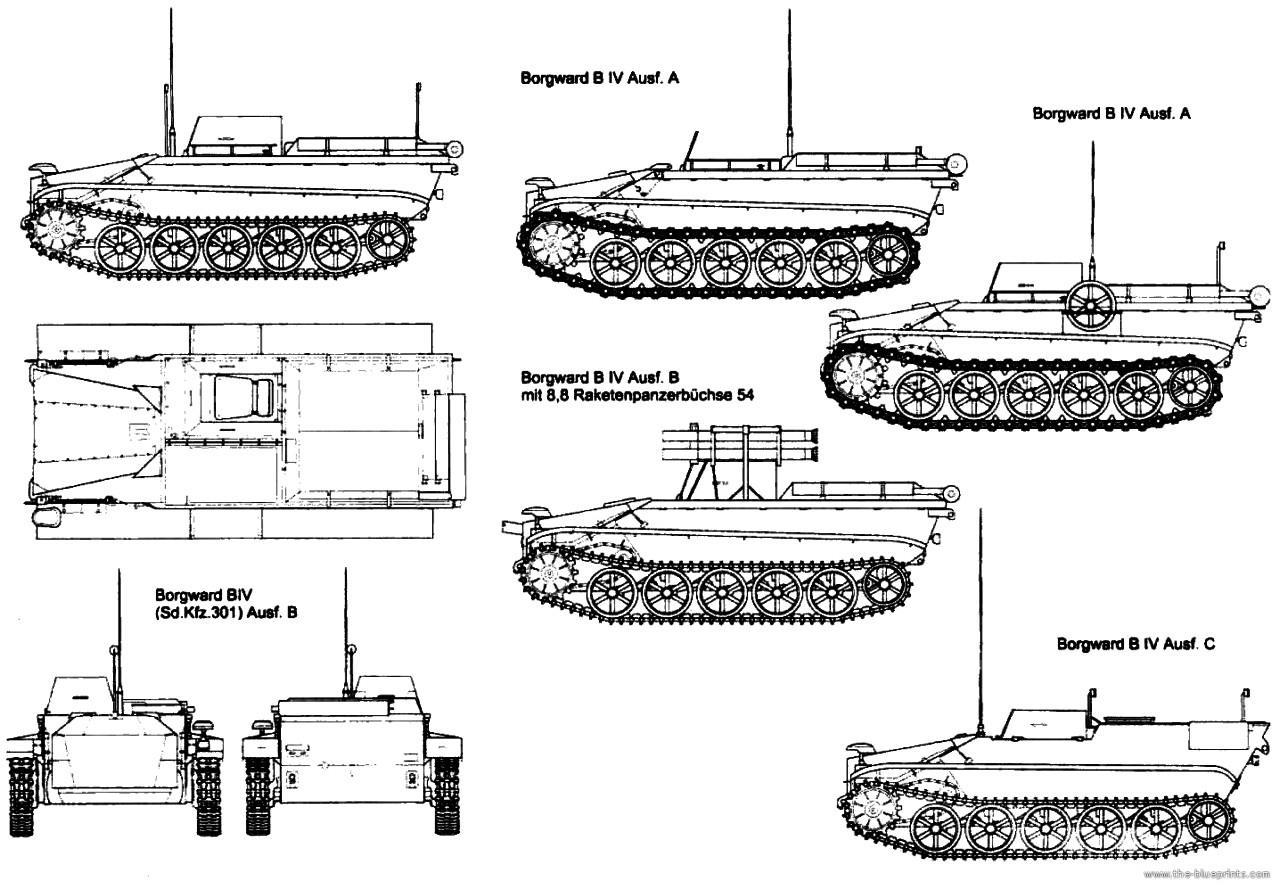

Для действий на суше инженеры Германии также разработали несколько вариантов управляемого оружия. Самая тяжёлая управляемая танкетка весила в разных вариантах от 3,5 до 4,9 тонн и называлась Borgward-IV (SD.KFZ.301) или просто B-IV. Начало было очень хорошим. Этой машинкой всерьёз заинтересовалось самое высокое начальство "Тысячелетнего Рейха":

И вот она в музее:

Оператор мог передать ей 10 команд на расстоянии до 4 км. Получилось не очень эффективно, но само шасси понравилось и его стали использовать, как обычную машину – с экипажем в 2 человека, вооружив противотанковыми гранатомётами. Вот варианты этой техники:

Серёдку в этом ряду занимал «Призрак» или по-немецки SD kfz 304 springer весом 2,4 тонны и двигателем в 37 л.с. По сути, это была задняя часть от очень своеобразного полугусеничного немецкого мотоцикла. Их сделали около 50 штук и так и не решили, что с ним делать – как самоходная мина он никуда не годился. За квадратной коробкой скрывалось место водителя с велосипедным рулём, между прочим. Редкая штука:

А начиналась эта тема у немцев в 1939 году, как сухопутный тральщик Minenraumwagen SdKfz 300 B-I. Вот этот агрегат:

Вся система весила в этом варианте до 1,5 тонны. Управление производили с переоборудованного танка Pz.Kpfw.I Ausf.B с экипажем из 3 человек и вооружением из одного пулемёта. Их и другие управляемые машинки немцы пытались применить во время своей операции "Цитадель" в 1943 году, для проделывания проходов в минных полях. Машинки застревали в воронках, были проблемы с управлением, операторов уничтожали. В общем - кончилось ничем.

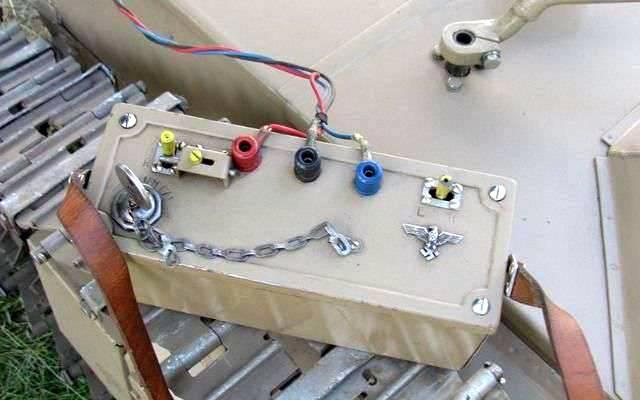

Самый известный широкой публике вариант управляемого немецкого сухопутного оружия был малыш Sd.Kfz.302 «Goliath» весом 370 кг с двигателем в 29 л.с. и скоростью до 5 км в час. Он мог управляться как по радио, так и по кабелю (основной вариант) на расстоянии до 700 метров. По сути, это была сухопутная торпеда с зарядом до 100 кг, разработанная на основе французской Kergesse. Был вариант с электромотором и с ДВС. Такая самоходная мина промелькнула в нашем фильме про штурм Берлина. Вот грустный немец сидит на своём оружии с пультом управления в руках:

А вот это тот самый пульт… хотя, может и не тот. Их же наклепали несколько тысяч штук, кто же теперь разберёт:

Видимо этот немец уже чувствовал, что совсем скоро дело кончится вот так:

И на этих машинках будут даже пробовать покататься:

Как-то в те времена особо не отметились в деле разработки управляемого оружия англичане. В 1942 году они проводили опыты со своим вариантом «сухопутной торпеды» под названием «Скорпион». Они хотели сделать её ещё и плавающей зачем-то. Однако дело так и закончилось опытными машинами. Может они были и правы тогда. В конце концов из этих новаций ни у кого ничего особо путного не вышло, если не считать набранного опыта. Что-то серьёзное начали разрабатывать только в семидесятых, но это уже совсем другая тема… довольно секретная пока.