Двигательная установка пароходофрегата «Владимир»

Автор: Bell300Тема русского броненосца обр. 1855 г. продолжает оставаться вечнозеленой в разнообразной попаданческой проде, так что полезно будет рассмотреть техническую сторону этого дела и понять – что было реально в то время, на что можно рассчитывать и что можно улучшать.

Итак, пароходофрегат «Владимир» - довольно известный корабль Российского Императорского флота. Именно он был участником первого в истории сражения паровых кораблей и вышел из него победителей. Описание боя общедоступно и здесь нет смысла цитировать, но что важно отметить – это удалось в первую очередь благодаря успешному использованию маневренных и скоростных характеристик корабля, постоянно заходя противнику со стороны кормы, где у того не было пушек.

Корабль весьма популярен у моделистов и можно найти массу фотографий качественно сделанных моделей с высокой степенью деталировки, а основываются они на хороших чертежах, есть даже оригинальные 1851 года. Но вот качественного описания котломашинной установки в открытых источниках нет. Зато на чертежах можно увидеть практически все, что необходимо для понимания технических особенностей корабля, его корпуса, машины и т.п.

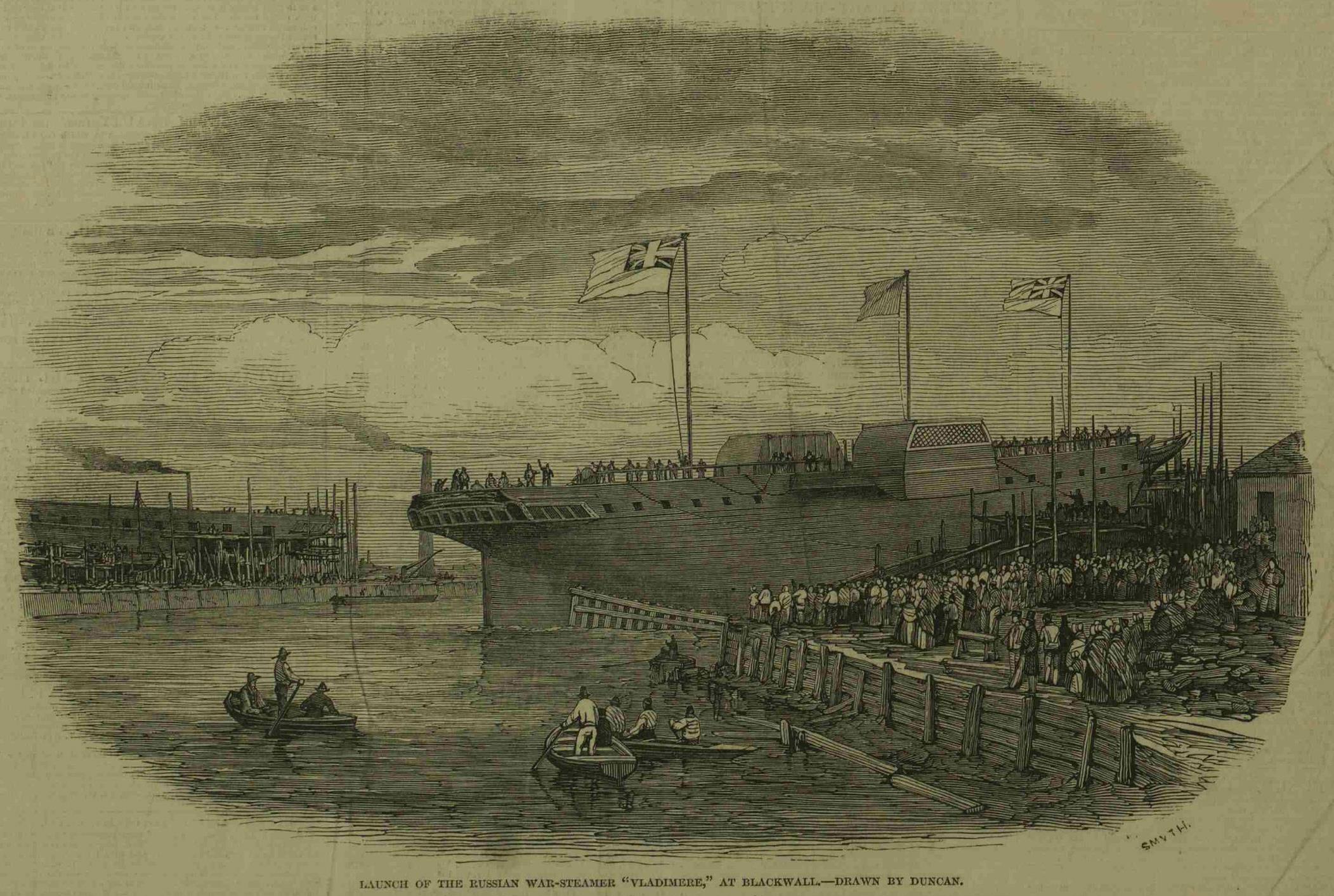

Спуск на воду русского военного парохода "Vladimere" - да, вот так вот ))) Кстати, это к вопросу о том, что строили его якобы под видом почтового парохода - да прекрасно они знали, что строили.

Спуск на воду русского военного парохода "Vladimere" - да, вот так вот ))) Кстати, это к вопросу о том, что строили его якобы под видом почтового парохода - да прекрасно они знали, что строили.

ПФ «Владимир» был британской постройки, на верфи C.J. Mare & Co. в Лондоне, спущен на воду в 1848 году и в целом «по мировым меркам» на тот момент был вполне современным боевым кораблем и уж точно не «устарел еще на стапеле», как в известной присказке. Гребные колеса были, конечно, уже немного архаичны, но в то время еще не завершился окончательный переход на винтовой движитель, да к тому же это было прямое требование российского заказчика. Как дальше будет видно, это повлияло и на саму двигательную установку корабля.

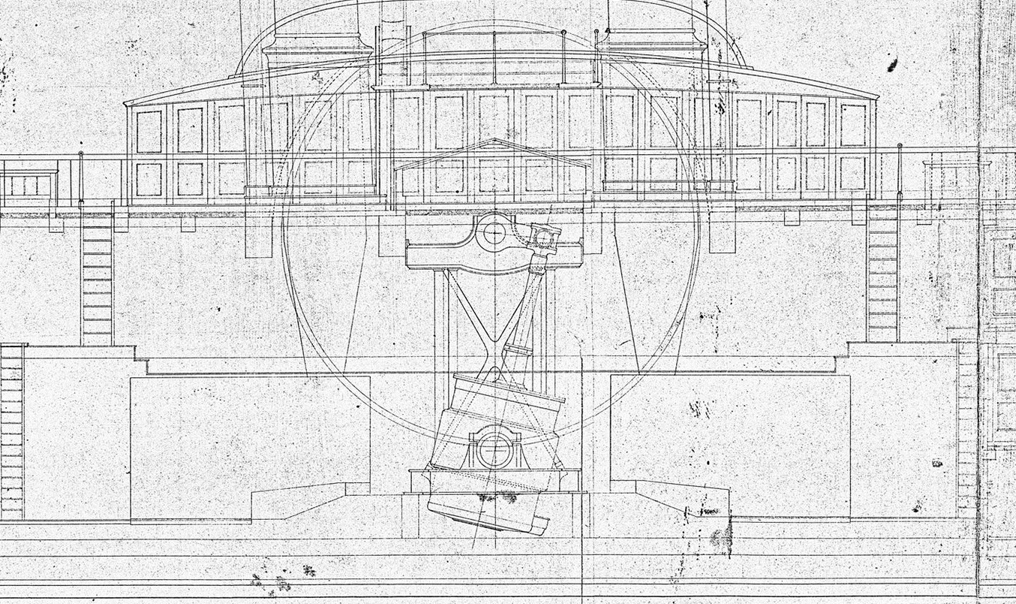

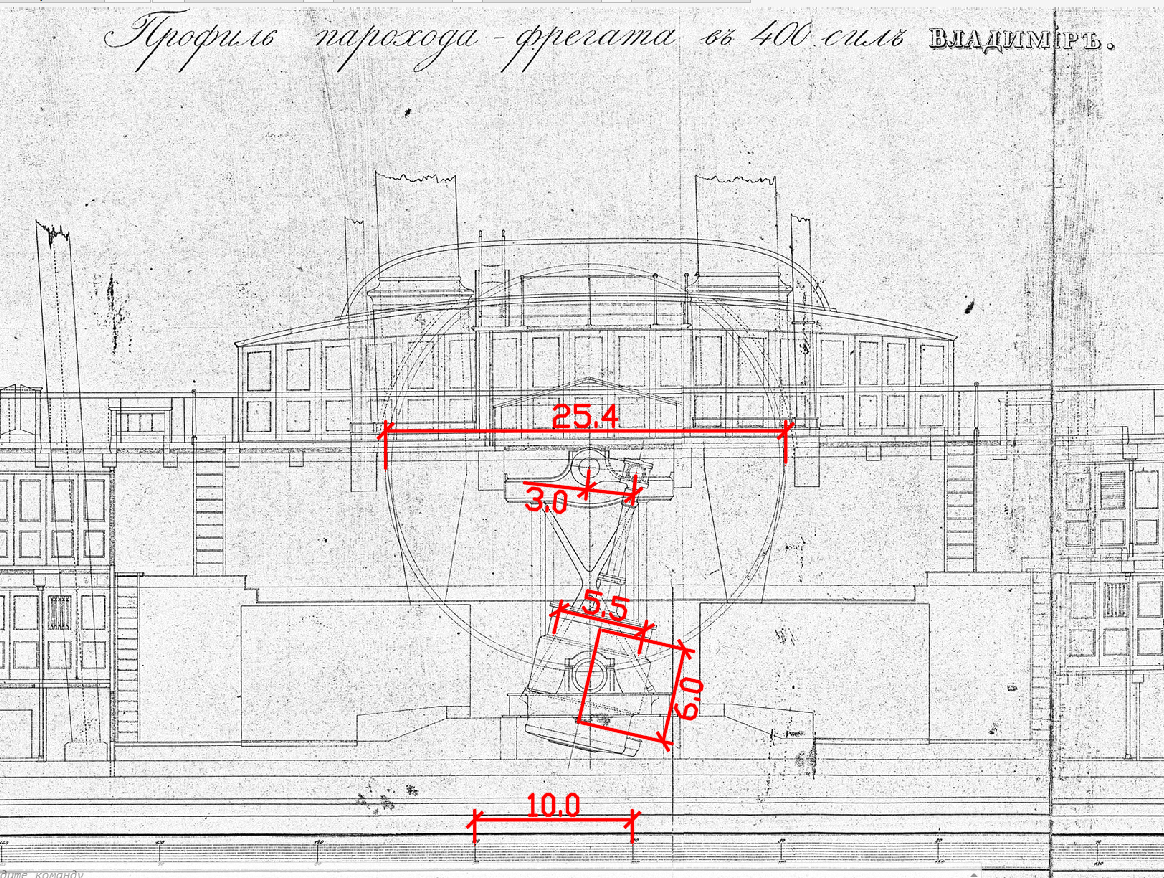

На испытаниях пароходофрегат развил скорость 11 узлов, причем, очевидно, что исключительно на паровой тяге, а не под парусами. Далее показан фрагмент продольного разреза в районе машинного отделения:

Слева и справа находятся два паровых котла, между которыми - цилиндры паровой машины. Их тоже два, стоят поперек корпуса, поэтому на продольном разрезе второй не показан. Как-то попадалась картинка поперечного разреза «Владимира» по машинному отделению, где были показаны оба цилиндра, но я ее не сохранил. Впрочем, при ширине корпуса 35 футов (10,7 м) два цилиндра там свободно помещаются. В данном случае знание количества цилиндров необходимо для дальнейшего расчета параметров машины.

Сразу бросаются в глаза огромные размеры цилиндра по сравнению с габаритами корпуса. И уж совсем кажется удивительным, что вся эта махина целиком качалась во время работы! То есть шток поршня жестко соединен с поршнем, а на другом конце непосредственно связан с коленвалом гребных колес. Причем, судя по совпадению осей вала и контура колеса – соединен прямо, без редуктора. Это тоже важный момент для оценки частоты вращения колес и работы машины.

Машина такого типа, с качающимися цилиндрами, были широко распространены в середине XIX века на кораблях с гребными колесами. Они были тихоходными, что соответствовало оборотам колес (винты желательно вращать намного быстрее), а отсутствие ползуна примерно на треть уменьшало высоту машины.

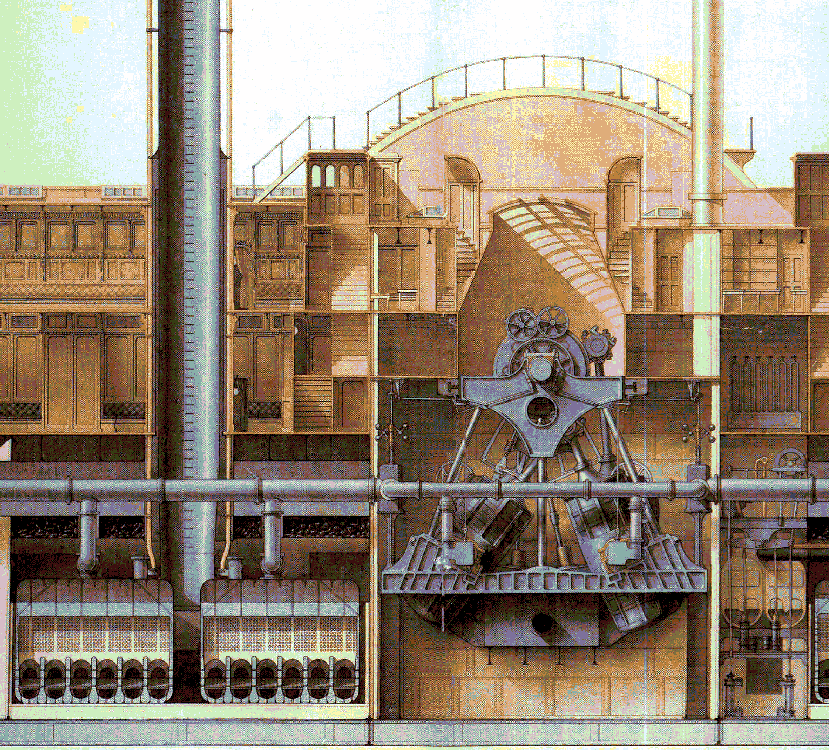

Вот подобная качающаяся машина, изготовленная в 1853 году компанией «J.&A. Blyth of London» для австрийского парохода «Orsova»:

Подобные же машины стояли на приводе гребных колес знаменитого «Грейт Истерна»:

Мощность котломашинной установки ПФ «Владимир» по официальным данным составляла 400 сил. Что же это за силы и что можно выяснить, исходя из имеющихся данных?

Силы это британские лошадиные – 745,7 Вт, а Ватты там в честь того самого Джеймса Уатта, создателя «современной» паровой машины, работающей за счет избыточного давления пара, а не разрежения, как у предыдущих Папена, Ньюкомена, Севери и др. Мистер Дж. Уатт много чего привнес в конструкцию паровой машины (например, тот же кривошип), но в данном случае важна предложенная им формула расчета мощности, которая в современном виде выглядит так:

N=S×P×v

Здесь N – мощность в Вт, S – площадь поршня в м², Р – среднее давление в цилиндре в Па (избыточное), v – скорость поршня в м/с.

Строго говоря, эта формула описывает работу одного цилиндра машины простого действия (в которую пар подается только с одной стороны, подобно тому, как в современных ДВС) и за один цикл. Но с рядом уточнений она применима для любой паровой машины.

С площадью цилиндра все понятно, ее можно представить в виде пиD²/4, главное, чтоб с единицей измерения не попутать.

Скорость поршня можно представить как длину рабочего хода поршня в метрах, умноженную на частоту вращения в об/сек и еще на 2, поскольку за один цикл поршень совершает движение туда и обратно. Вместо длины рабочего хода поршня можно взять удвоенное плечо рычага коленвала. Далее на чертеже машины ПФ «Владимир» будет измеряться как раз это плечо, которое там хорошо видно на разрезе.

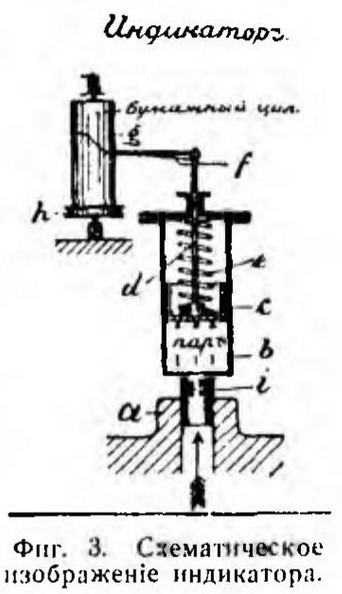

А вот с давлением намного сложнее. Понятно, что источником пара и давления является паровой котел. Но давление в цилиндре совершенно не равно рабочему давлению пара в котле (как может показаться на первый взгляд), оно значительно ниже. Для правильного расчета среднего давления за весь цикл движения поршня был придуман так называемый индикатор:

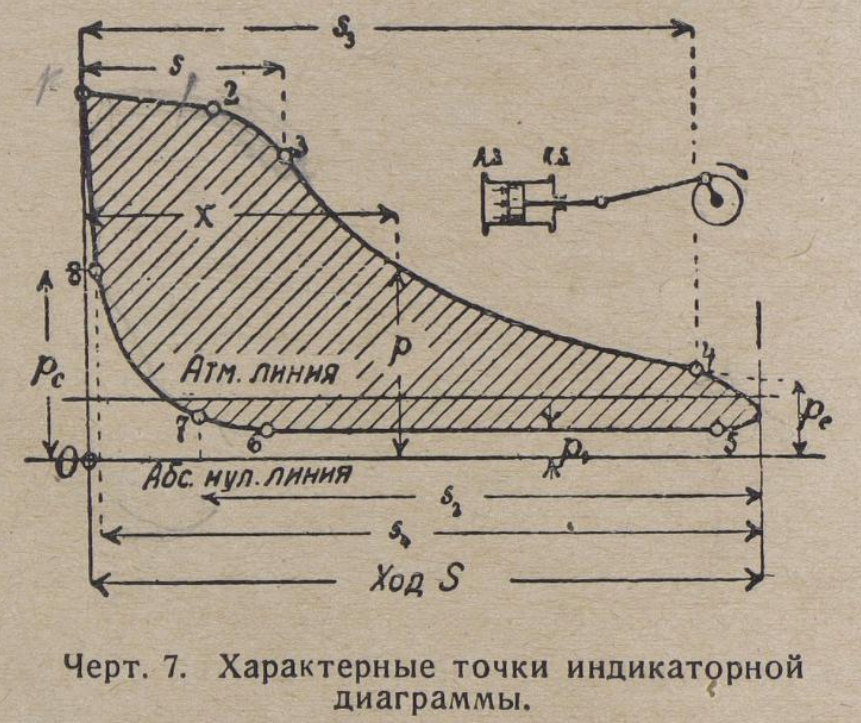

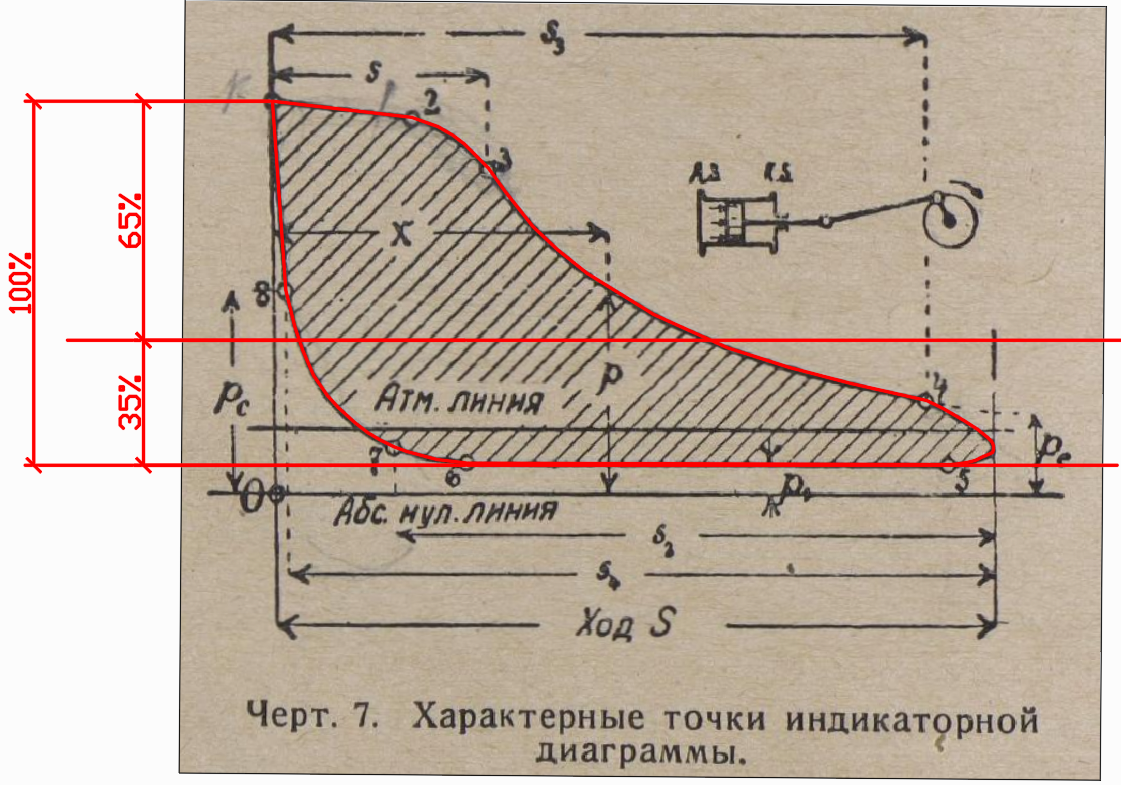

Картинка из православного дореволюционного учебника начала XX века. Снизу поступает пар прямо из цилиндра, давит на поршень с оттарированной пружиной, а шток поршня двигает какой-нибудь пишущий девайс. Тот оставляет след на установленном рядом барабане, обернутом бумагой. А барабан, в свою очередь вращается синхронно работе машины. После снятия и разворачивания листа бумаги получается вот такая индикаторная диаграмма давления:

Это из второго тома того же учебника, более позднего, послереволюционного издания. Ссылки будут в конце.

Подача пара начинается в левом верхнем углу, в т.2 начинает закрываться клапан, в т.3 подача прекращается и дальше пологая кривая – работа машины чисто за счет расширения и остывания пара в цилиндре. В т.4 открывается сбросной клапан, в т.6 он закрывается и движущийся поршень додавливает оставшийся пар до исходного уровня. На этой реалистичной, а не идеальной диаграмме видно, что цилиндр сообщается с котлом едва ли треть всего хода S. Взята диаграмма для машины с конденсатором, поэтому минимальное давление ниже атмосферного, но на ПФ «Владимир», наверняка, его не было и пар сбрасывался наружу.

Индикаторное давление, то есть среднее давление за цикл, будет на таком уровне, чтобы разделить верхнюю и нижнюю часть заштрихованной области на 2 равные части по площади. Не будем заморачиваться с ручными интегральными исчислениями по полосочкам, а посмотрим результат в Автокаде:

Получается, что индикаторное давление будет всего лишь порядка 35% от давления в котле.

Теперь перейдем непосредственно к «Владимиру». Вот результаты замеров и графических прикидок. Размеры в футах, как на шкале внизу фрагмента оригинального чертежа 1851 г.

Иллюстрация исправлена - был некорректно указан диаметр гребного колеса

[Пропущенный при исправлении фрагмент] Длина плеча кривошипа оказалась ровно 3 фута, следовательно длина хода поршня 6 футов, а диаметр поршня 5,5 футов взят на глаз с учетом толщины стенок цилиндра и теплоизоляции (см. выше обшивку из досок на цилиндрах парохода «Orsova»). Но начнем считать не с этого, а с диаметра гребных колес – 25,4 фута. Отсюда постараемся определить частоту вращения, зная максимальную скорость парохода.[конец вставки]

Итак, как известно, на ходовых испытаниях ПФ «Владимир» развил 11 узлов. Это 20,4 км/ч, то есть 5,66 м/с. При диаметре колеса 25,4 фута длина окружности будет 24,3 м, значит минимальная скорость вращения, как если бы колесо катилось по поверхности, составила бы 5,66/24,3 = 0,23 об/с. Но поскольку это колесный пароход, то скорость вращения колес заметно больше скорости самого корабля – колеса же проскальзывают, отбрасывая воду назад. Отсюда можно сделать разумный вывод, что фактическая максимальная частота вращения колес, а так же коленвала и поршней была 0,33 об/с, то есть 1 оборот за 3 сек.

Теперь можно рассчитать индикаторное давление.

Если N=S×P×v, то P=N/(S×v)

Мощность одного цилиндра N = 400 л.с. /2 цилиндра × 745,7 Вт/л.с. = 149 140 Вт, площадь поршня S = πи (5,5 футов × 0,3048)²/4 = 2,2 м², v = 3 фута × 4 × 0,3048 /3 = 1,22 м/с, где 4 это удвоенная длина плеча и ход поршня в обе стороны за цикл.

P= 149 140 / (2,2 × 1,22) = 55 566 Па, то есть 0,55 атм

Исходя из этого можно оценить рабочее давление в котлах (см. выше индикаторую диаграмму) на уровне 0,55/35% = 1,57 атм избыточного.

Вот тут и становится понятно, почему огромный цилиндр, с периодом в 3 секунды болтаясь туда-сюда, выдавал жалкие 200 л.с.

И тут поручику так стало везти…

Использованная литература:

1. Бартъ Ф. Паровыя машины. Ч.1. Термодинамическiя и паро-техническiя основныя положенiя. Рига: Типографiя газеты Rigaer Tageblatt (П.Керковiусъ), 1915.- 153 с. https://archive.org/details/1_barth_steam/page/17/mode/2up

2. Барт Ф. Паровые машины. Ч.2. Конструктивные основы и принципы эксплуатации паровых машин. Берлин-Рига: Типография Германа Гольдберга, 1920.- 159 с. https://archive.org/details/2_barth_steam/page/45/mode/2up

3. Про хозяина верфи C.J. Mare & Co., где строился ПФ "Владимир", https://victoriancommons.wordpress.com/2018/12/13/innovation-corruption-and-bankruptcy-charles-john-mare-1814-1898/

4. Нарицательная мощность паровой машины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C