Неизвестный известняк

Автор: Евгений КрасНаверное, этот объект можно считать предтечей исторических достопримечательностей в нашей стране, как таковых. То есть он вообще на памяти людей только в этом статусе и имеется. Заприметили его ещё где-то в начале 17 века и тогда же примерно он получил своё название, под которым он известен и сейчас – Маяцкая крепость. Находится она недалеко от Воронежа (в наших масштабах) и является заметной достопримечательностью этих мест. Музей там, туристы... всё, как положено. Там действительно много всего интересного. Только вот ведь какая проблема – сегодня просто нельзя сказать, что это было изначально. То есть сказать-то, разумеется, можно. Просто нужно помнить об ограничениях, чтобы не попасть под «фоменковщину». Ограничение, по большому счёту всего одно – ни в коем случае не говорить, что к древностям на территории нашей страны хоть какое-то отношение имели русские или славяне. Если же есть явное свидетельство, то можно включить «вторую линию обороны». То есть сделать «голубые глаза» и заявить, что в указанный период (не важно, какой это период) нации ещё не сформировались и поэтому говорить о русской нации или славянах вообще антинаучно. Можно говорить только про финно-угоров, тюрков, иранцев, мадьяр, хазаров и прочих арабов. Ну, мне на иностранные симпозиумы не ездить и иностранных грантов не получать, поэтому, в отличии от историков, я могу говорить то, что думаю, а не то, что предписано. Посмотрим?

Итак, в случае с Маяцкой крепостью об открытии или даже о факте обнаружения говорить не приходится. Здесь больше подходит слово «упоминание». Проплывало, говорят, по этим местам в 1389 году посольство митрополита Пимена в Царьград. В составе посольства был некий Игнатий Смолянин, который и оставил нам на память следующую задушевную запись: «Видели столпы каменные белые, дивно и красиво стоят они рядом, маленькие стога, белы и очень светлы над рекою, над Сосною». То ли это место или не то – не ясно на самом деле, но всё же интересно.

А вот первое внятное упоминание относится уже к середине 17 века. Имеется запись в строительной книге города Коротояка. Там это сооружение называют «Маяцким старинным городищем». Оно расположено на стрелке реки Тихая Сосна при её впадении в Дон. До сегодняшнего дня не ясно, что, собственно, означает само слово «Маяцкое». Видимо соблазнившись простейшим аналогом, посчитали, что название произошло от слова «маяк». Логично. Отношение к древности тогда было попроще, поэтому, когда в конце того же 17 века понадобился камень для строительства монастыря, то этот камень просто наковыряли из крепостной стены древнего города. В результате от стены мало что осталось. Местные краеведы пытались там немного копать уже в конце 19 века. При крепости было кладбище. Именно на территории кладбища и копали. Кое-что выкопали, о чём поспешили сообщить в научных кругах. Тогда же, как смогли, датировали сооружение методом научного тыка пальцем в небо. Попали в промежуток 9-10 веков. На том и поныне стоят, обзывая всё это салтово-маяцкой культурой. Должен заметить, что название очень удачное с политической точки зрения. То есть с одной стороны как-то обозначили своеобразие, а с другой – не обозначили никак национальную принадлежность жителей древнего довольно крупного военно-культурно-промышленного центра. Опять же отличная замануха для туристов, посещающих Музей-заповедник Дивногорье. Сами посудите, это вам не какие-то там конкретные люди и народы, а целая «культура»! Чувствуете, какой дремучей древностью повеяло? Одна проблема – слово «культура» не очень вяжется с 10 веком, о котором историки рассказывают прям в деталях – кто куда воевал, на ком и когда женился, кто чей сын-сват-зять, численность войск вплоть до имён отдельных воинов, точнейшие даты… «сумасойти», короче, если помнить, что ни одного письменного подлинника тех времён, окромя берестяных грамот, просто нет.

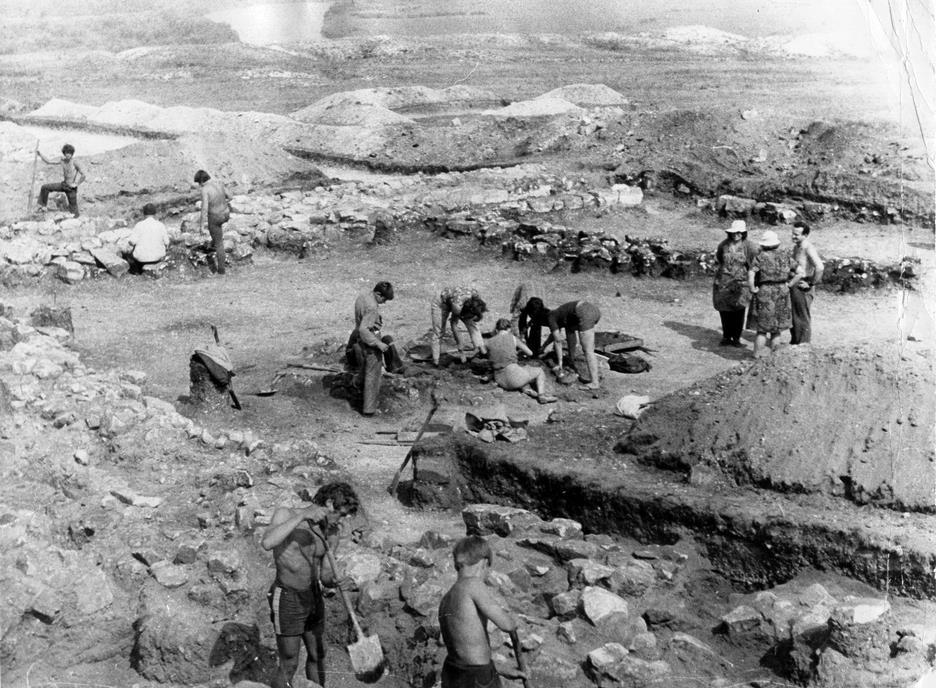

В начале 20 века началась более серьёзная работа. То есть к раскопкам приступили уже дипломированные спецы. Маяка не нашли, но зато выяснили, что при крепости был посад, кладбище и гончарные мастерские. Каким-то чудом сохранились непонятные надписи и рисунки на камнях крепости. Их отправили в Эрмитаж. Родились первые версии по поводу того, кто это мог построить. В 1975 году наступила новый этап в раскопках:

Потом был перерывчик продолжительностью в двадцать лет, но в 2008 году работа продолжилась. На сегодня самые заметные остатки стен выглядят вот так:

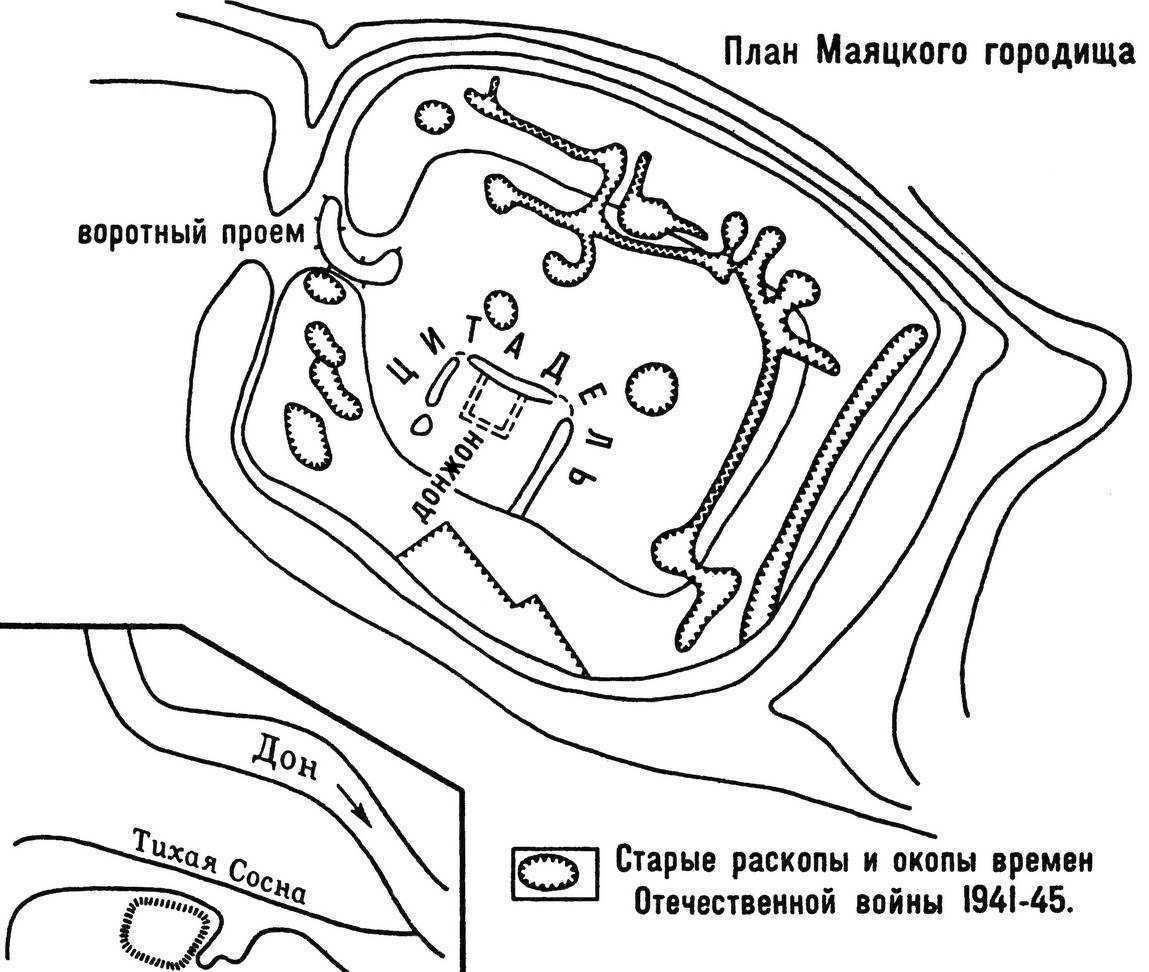

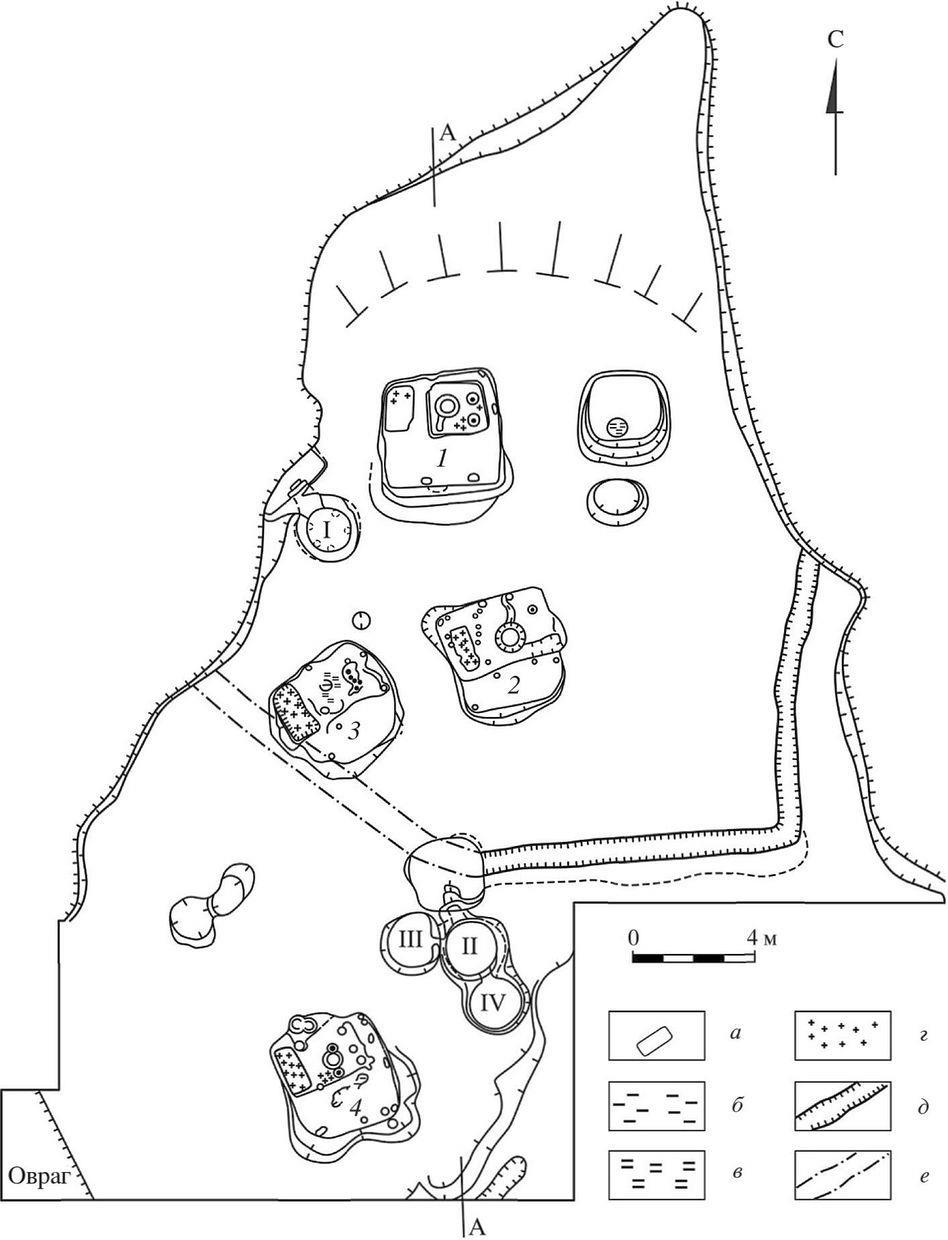

Несмотря на это исследователям всё же удалось выяснить, что крепость была окружена рвом глубиной от 2,5 метров и каким-то непостижимым для меня способом выяснили, что высота стен составляла от 5 до 6 метров. Вход был один, а внутри был ещё один дворик, окружённый стеной, который, видимо с намёком, называют то на немецкий манер «цитаделью», то на англицкий – донжоном. Слова «детинец» избегают видимо принципиально. Нет, ну понятное же дело – откуда взяться русским названиям под Воронежем? Вот схемка крепости с такой надписью:

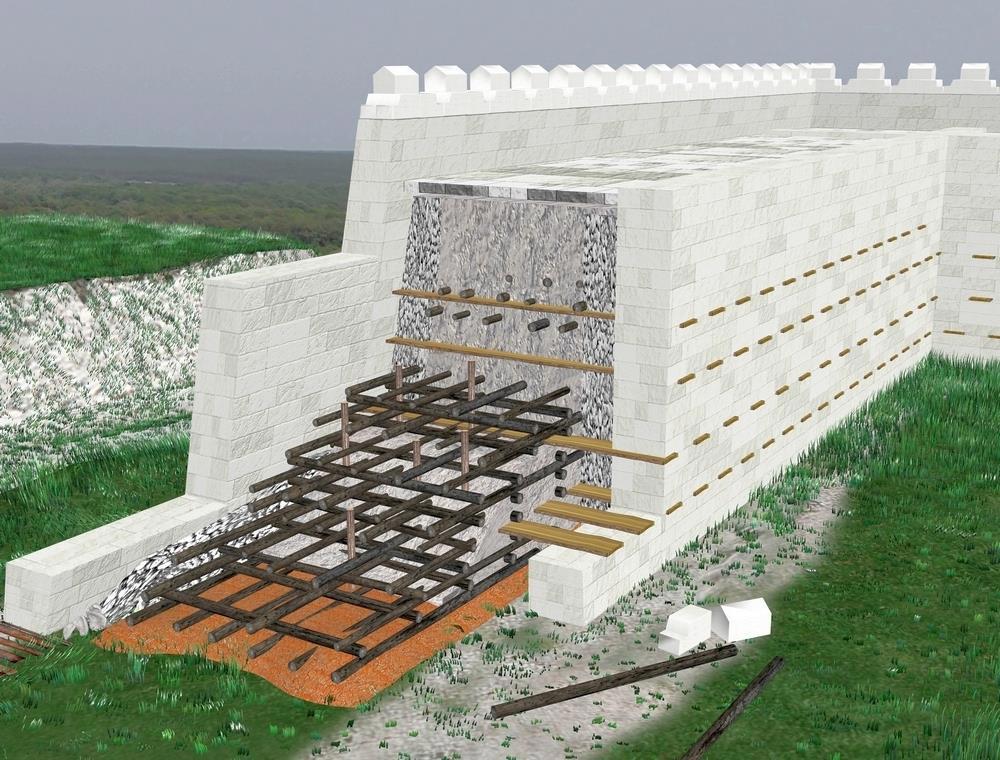

Обратите внимание на обозначенные на схеме следы обороны времён Отечественной Войны. Они не зря здесь появились так же, как и сама крепость. Вроде бы совсем небольшой бугор, но вот снимок с его макушки:  Обзор по горизонту очень хороший и его ничего не закрывает. Ни одной возвышенности. Даже странно, почему ни у кого не возникло простого вопроса – а откуда он здесь вообще появился? Может его насыпали? Что – много работы? Ну так для возведения Змиевых валов труда затрачено было ещё больше… незнамо кем и незнамо когда. Да и крепость эта тоже состояла не только из каменных стен. Вот современная реконструкция её стен:

Обзор по горизонту очень хороший и его ничего не закрывает. Ни одной возвышенности. Даже странно, почему ни у кого не возникло простого вопроса – а откуда он здесь вообще появился? Может его насыпали? Что – много работы? Ну так для возведения Змиевых валов труда затрачено было ещё больше… незнамо кем и незнамо когда. Да и крепость эта тоже состояла не только из каменных стен. Вот современная реконструкция её стен:

Получается, что каменная кладка – только облицовка самой стены. А раз это так, то кто может поручиться, что она появилась тогда же, когда и большой земляной вал, армированный деревянной клетью? Кстати, как минимум часть тех самых Змиевых валов имела именно такую конструкцию. Так может быть они и были первоначальным ранним защитным сооружением, которое потом просто обложили камнем – модернизировали, так сказать? Тогда жизнь этого поселения была очень длительной и весьма богатой на события. Дольше и богаче, чем это видится сейчас. Это было бы естественным – место заметное. Далеко с него видно и его издалека было видать. Особенно, до того, когда служители церкви его уничтожили ради постройки своего монастыря. Кстати, современное название крепости, появившееся в 17 веке, могло быть связано именно с тем, что сооружение было заметно издалека – просто маячило над плоским простором.

Здесь начинаются глубоко научные пляски с бубном вокруг главного вопроса – кто? Тут уж вспоминают всех. Первым делом, разумеется, «кочевников» древности, которые, как известно от наших весьма учёных историков, во время своих бесконечных кочевий от нехрен делать, то огромные курганы насыпали с бревенчатыми домами для своих усопших, то ювелирным искусством скуку разгоняли, то зачем-то города строили. Из таких странных кочевников в качестве строителей крепости первыми поминают гуннов, хотя «гунны» – это совсем даже не 9, а 4 век. То есть не могли они построить крепость за 500 лет до времени её строительства, назначенного историками. Хотя, разумеется, гунны вполне подходят исходя из главного условия – они не русские. Ведь русских тогда ещё не было, их и сейчас вроде бы как нет… во всяком случае лучше бы не было. Ненаучные они какие-то. Даже не понятно, откуда они вообще взялись и очень мешают всему «цивилизованному миру» вообще и значительной части наших историков в частности.

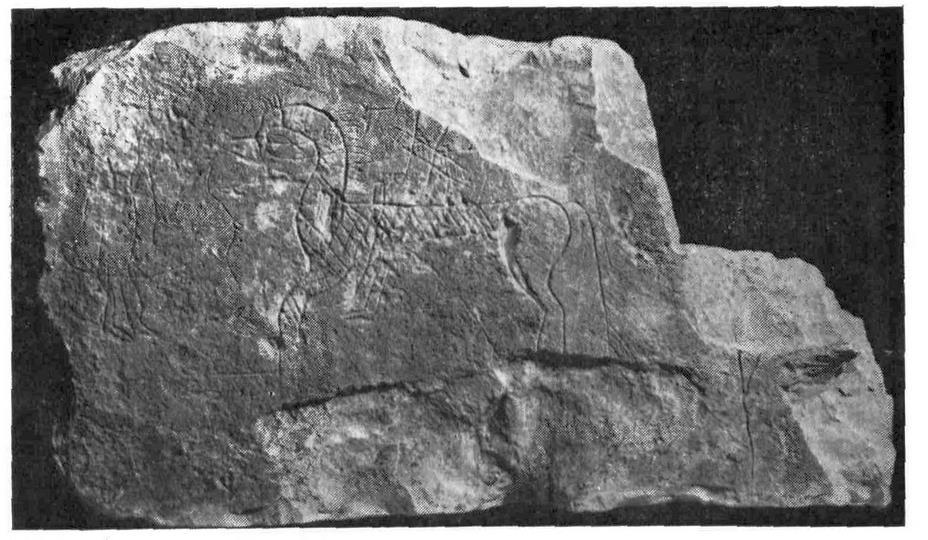

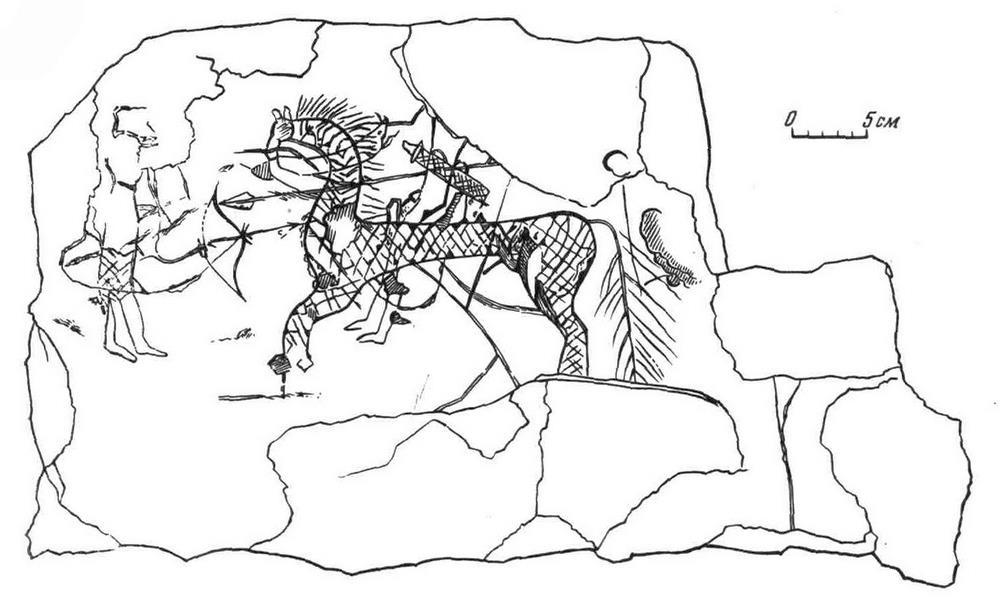

Вот очень научные были сарматы. Они вообще очень научные хотя бы потому, как они – «кочевники». Подумайте, кому как ни «кочевникам» на Руси города строить, ведь не оседлым же русским земледельцам, в самом деле? А ещё они прекрасно подходят потому, что историки заставили сарматов говорить на иранском языке. Совсем хорошо – ведь народы и языки в лице русских ещё не сформировались, а вот иранцы уже были и вполне уже говорили по-ирански вместе со скифами и сарматами. Правда есть у них один небольшой недостаток – они в этих местах скакали в 4-5 веках до н.э. до того, как «исчезнуть». То есть до строительства крепости они примерно тыщу лет не дотягивают. Но зато в крепости нашли камень с изображением того самого сармата (нерусского!). Вот этот камень с картинкой:

Да знаю, что видно очень плохо. Вот археологи постарались – сделали прорисовку изображения:

Видите, среди всяких случайных царапин его коня в клеточку? Это не потому, что раньше здесь кони в клеточку водились, а потому, что у сарматов кони носили чешуйчатые доспехи, что очень художественно зафиксировано на «колонне Трояна» в Европе. Так что вопрос с сарматами остаётся пока открытым.

А кто ещё научные? Вот! Болгары научные! Точнее – булгары с ихним Аспарухом, который пошёл отсюда, когда его послали, да и основал Болгарию. Про него-то всё известно очень точно и подробно – не только то, что он государство на Дунае построил, но и то, что он был третьим сыном самого Кубрата – верного пса Византийских императоров. Да это даже неважно. Важно то, что он – не русский, а тюркский, то есть тюркоязычный так сказать. Поэтому ему со своими булгарами вполне позволяется историками построить эту крепость. Единственное, что здорово мешает – болгарский язык, который до обидного сильно похож на русский. Вот ведь уроды – им что, трудно было иранский что ли выучить, если уж по-тюркски почему-то говорить не понравилось? Но, с другой стороны, им скорее всего просто здорово помешали славяне, которые зачем-то пошли с ним. А ещё даже говорят, что они пошли туда даже ещё раньше. Вот они, наверное, и заставили всех нерусских тюрок, включая ихнего хана говорить на совсем чужом для них языке. Всю обедню, понимаешь, испортили.

В качестве доказательств булгарской версии показывают вот эту монетку с изображением мужика с чубом (неужто великий укр?):

Но это доказательство плохонькое – такую причёску носили ещё некоторые из скифов. И этому есть очень точное доказательство в виде мумий этих самых скифов:

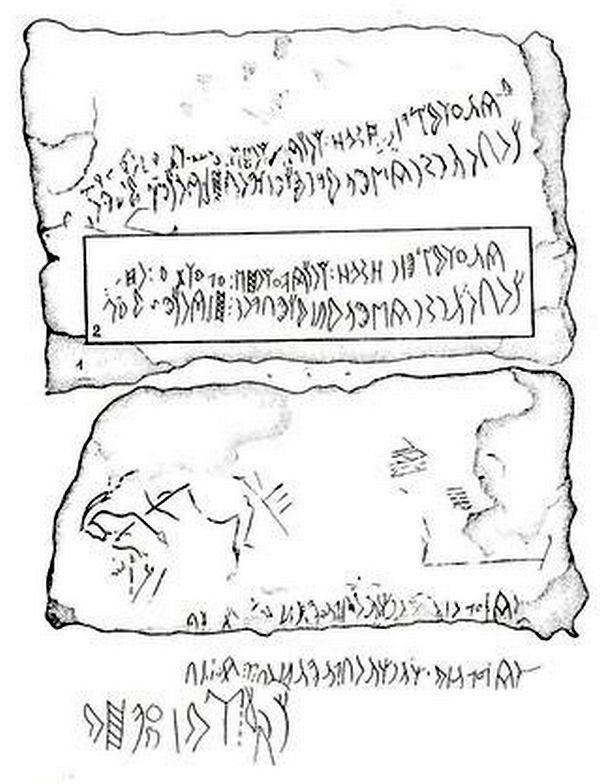

Надписи! Ну, конечно же – есть же надписи на камнях. Щас вот прочитаем их и успешно докажем главное, что они – не русские, а исходя из этого докажем, что и город построили любые, но не русские. Русские ведь были совсем дикими, а поэтому никак не могли ничего написать, тем более что их не было вообще. А если и писали, то писали «чертами и резами». Вы знаете, что такое «черты с резами»? Вот! И я не знаю, поэтому надписи сделаны не ими. Надписи ведь сделаны рунами, а руны это… вот у кого какие есть версии, что такое руны? Кто их мог написать? Да, кто угодно из нерусских! Вот, например, камень с надписью:

А вот ещё один камень с надписью:

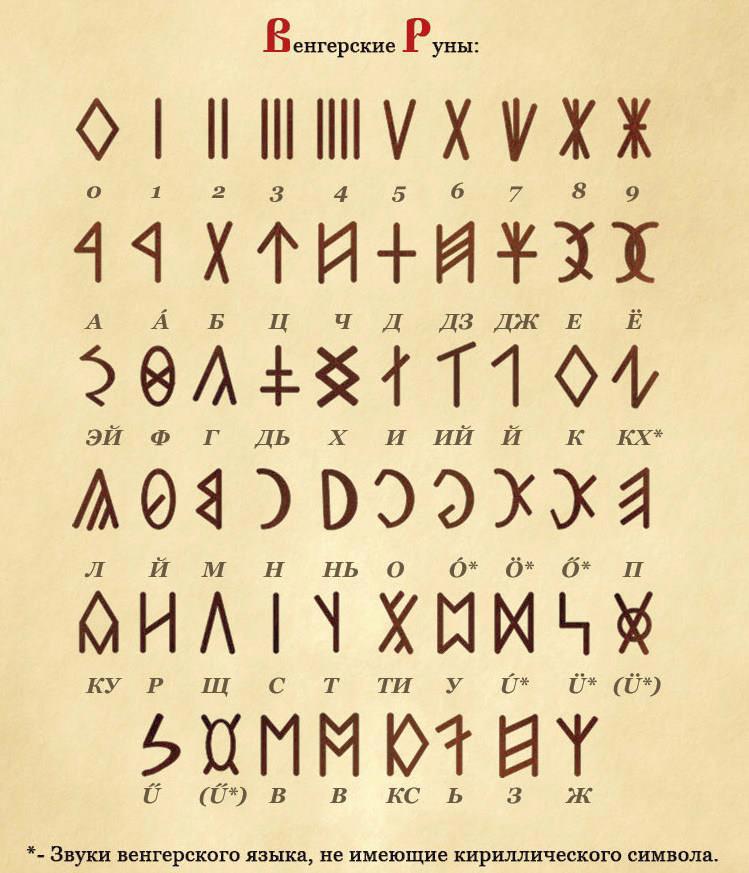

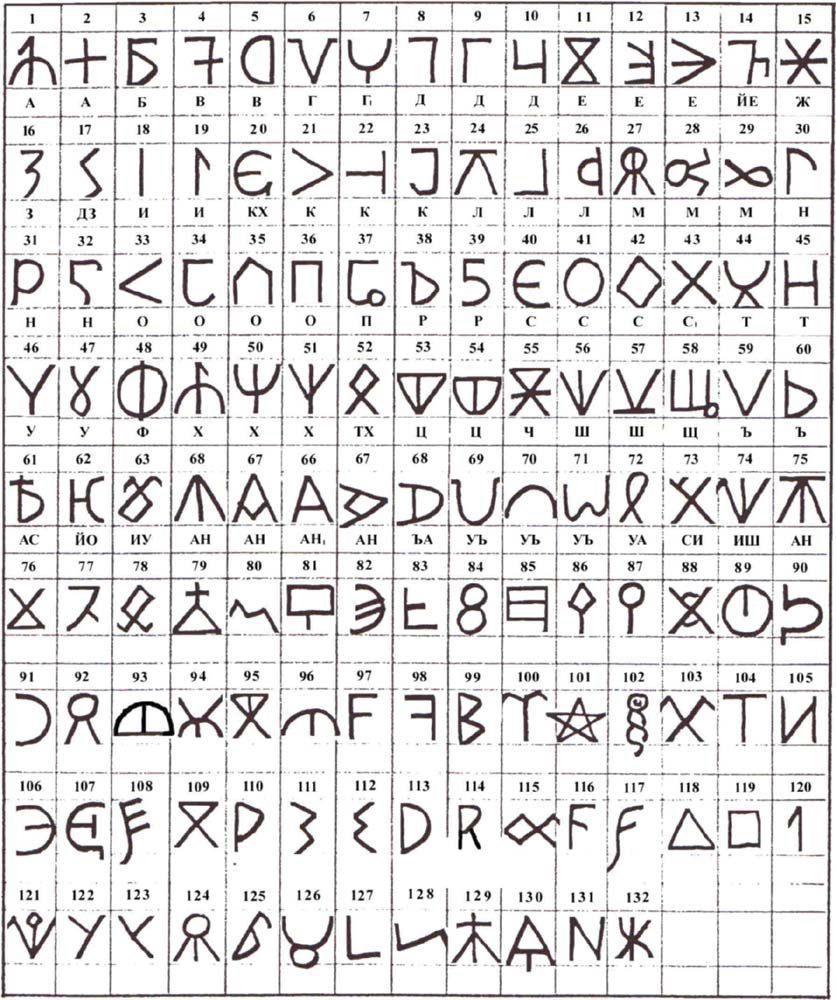

Может прочитаете? Ну, ясно, что не получится – надпись короткая, сильно повреждена. Да и фотка очень плохая. Фотки получше я не нашёл. Я и эту-то улучшал как мог. Но люди, которые пишут про это место, в хорошем качестве предлагают посмотреть на «венгерские руны»:

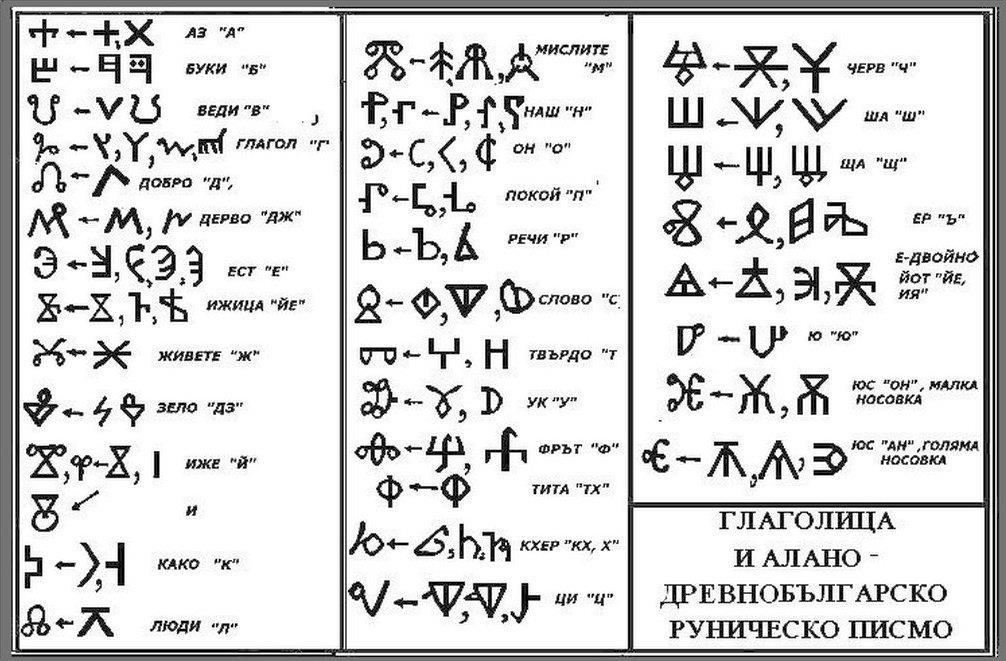

А потом с таким же умным видом предлагают посмотреть на вот такую «глаголицу» вроде бы «алано-булгарского» происхождения:

Я, правда, так и не понял, какое отношение имеют аланы к булгарам, но бог с ними. Просветители от науки расслабиться и подумать не дают – так и сыплют строго научной и вовсю достоверной информацией. Видимо убоявшись, что двух вариантов маловато будет, показывают ещё образец под названием «северские руны»:

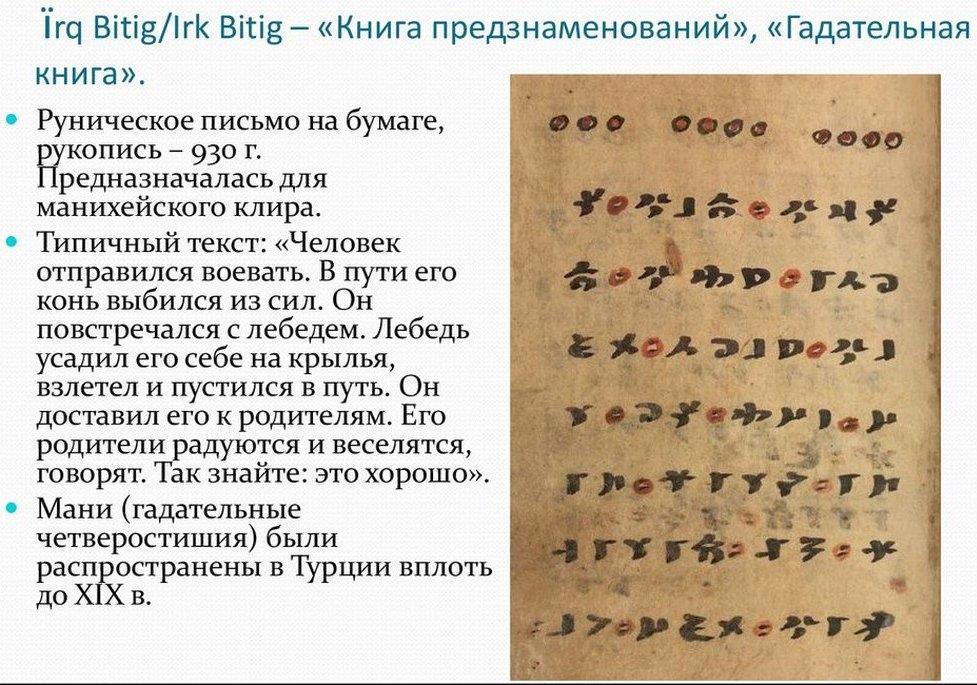

Ну и, видимо в качестве контрольного выстрела в мозг, вот такая фотка совсем подлинного образца рунического письма на бумаге:

Представляете, вот эту бумажку сделали, а потом надпись на ней написали в далёком 930 году. Нет, не в 1930, а именно в 930 году. Во! Как новенькая. Правда злые языки некоторых наших туристов говорят, что такие «подлинники» можно в Турции и сейчас с рук купить не очень дорого.

Вот интересно – показывают плохое изображение подлинной надписи, а потом кучу типа «подлинных» алфавитов, которые к этой надписи явно никакого отношения не имеют. Зачем? А по-моему, всё очень просто. Это – дымовая завеса. То есть, хочешь разобраться, дорогой гражданин? Мы ничего не скрываем, и вот тебе самая доброкачественная исходная информация – переводи, почувствуй себя настоящим исследователем! Утри всем нос. Класс! Могли бы ещё «пляшущих человечков» от Конан Дойля добавить – уровень одинаковый. Потому как на самом деле прочитать это никто никогда не сможет скорее всего. Короткая она слишком. Даже если знать, на каком языке это написано, то всё равно – возможны варианты. Ведь даже не ясно, как читать – справа или слева? Хотя есть надписи, которые можно с любого конца читать – результат один. Помните детские школьные забавы такого типа? «Аргентина манит негра».

А ещё здесь явная проблема с пробелами. А это бывает критически важно. Давайте вспомним так называемые омограммы или равнобуквицы по-русски. Их много. Вот, например написано: «помашинам». Это что – команда «по машинам» или просьба «помаши нам»? Могу ещё немного развлечь. Догадайтесь, что имеется в виду, когда вот такой набор букв: «мыженаты». Это «мы женаты» или «мы же на ты». «Несуразныевещи» означает «несуразные вещи» или «несу разные вещи»? А «ведьмынемы» вообще простор аж из трёх вариантов: «ведьмы не мы», «ведь мы не мы», «ведьмы немы». Даже если написано одно слово, то не факт, что это на самом деле так и есть. Проверьте: «покалечилась» – «пока лечилась». Для современной молодёжи можно современный вариант. Модное слово «гаджеты» поделите – и получите правильное обращение к тому, кто им замусорил наш язык: «гад же ты» (!). Теперь понятно, что это проблема на самом деле? Если ещё не осознали, то вспомните, что это буквенная надпись, в которой звуки, спрятанные под этими значками нам неизвестны (а может это надпись без огласовок?) на неизвестном языке. Сколько можно умных диссертаций на этой надписи защитить?

Другими словами, надписи эти, как это не печально – пустышка. То есть не совсем пустышка, конечно. Если будут другие аргументы, то она может стать доказательным довеском в известном смысле. Хотя и слабенькое доказательство – ведь её мог сделать проезжий иностранный купец в стиле «здесь был Вася».

Однако есть ещё один серьёзный источник – то самое кладбище. И здесь археологи поработали не по-детски. Шутка сказать – откопали по всем правилам полторы сотни могил.

Тут я не могу обойтись без небольшого «лирического отступления». Давайте вспомним – многие археологические «культуры» принято обозначать именно по типу захоронения. Слышали, наверное – ямная культура, катакомбная культура. В принципе – это верно. Точнее – это можно понять и простить  Действительно – погребальные традиции являются очень устойчивыми у людей. Только и здесь не всё просто. Допустим люди привыкли своих покойных сжигать, а потом по какой-то причине или лес ушёл, или люди из леса ушли. Где взять много дров для погребального костра? Ясно, что люди или изменят традицию, или сохранят её только для особо важных персон. Те же могильники катакомбного типа требуют довольно серьёзных трудозатрат, а между тем при некоторых типах почвы делают такой вариант просто невозможным. Ну, какие катакомбы могут быть, если под ногами камень или песок? Понятно, что будет другой вариант. Так что – новый народ появился, а старый исчез? Да нет же – народ остался тот же. Просто изменились условия, а с ним и традиции.

Действительно – погребальные традиции являются очень устойчивыми у людей. Только и здесь не всё просто. Допустим люди привыкли своих покойных сжигать, а потом по какой-то причине или лес ушёл, или люди из леса ушли. Где взять много дров для погребального костра? Ясно, что люди или изменят традицию, или сохранят её только для особо важных персон. Те же могильники катакомбного типа требуют довольно серьёзных трудозатрат, а между тем при некоторых типах почвы делают такой вариант просто невозможным. Ну, какие катакомбы могут быть, если под ногами камень или песок? Понятно, что будет другой вариант. Так что – новый народ появился, а старый исчез? Да нет же – народ остался тот же. Просто изменились условия, а с ним и традиции.

В данном случае исследователи уточняют – могилы катакомбного типа. Мало того – пол могильника засыпался охрой. Часто в проходе к основной камере находили лошадь. Ещё часто находят серьги. Причём как у женщин, так и у мужчин. Ещё в четверти случаев отмечают повреждение тел при обряде – отрубленные конечности. То есть налицо некоторое смешение традиций. Отдельные элементы традиции имеют очень древнюю историю. Например – охру на полу. Другие встречаются в разных сочетаниях и в иных местах нашего континента. Антропологи тоже говорят о разнообразии. Среди подавляющего числа представителей европеоидной расы даже монголоидов нашли вроде бы, хотя только женщин. Однако антропология всё же недостаточно точна для окончательных выводов. Люди слишком сильно отличаются друг от друга даже в пределах одной группы. Да хоть бы и генетики своё слово сказали – это лишь штрихи к общей картине всё по той же причине – много всего и разного. Получается, что и это тоже – тупик. То есть тупик в том смысле, что определиться с каким-то одним вариантом населения просто невозможно. Разнообразие!

Наверное, чуть не больше всех в хитросплетениях салтово-маяцкой культуры поработала С.А. Плетнёва. Именно под её руководством проходили раскопки комплекса Маяцкой крепости. Её интерпретация добротно насыщена картинками керамики, картами распространения изделий, сходных с изделиями из раскопок салтово-маяцкой культуры. Рассказывая о результатах своих исследований, она сумела написать прямо-таки эпическое полотно, охватывающее пространство от южных отрогов Кавказа до среднего течения Дона и от Дельты до Болгарии. Получилось не только очень научно, но и достаточно живо. Прямо-таки видишь, как арабы под знаменем Пророка на своих коняжках, лихо сметая страны и народы, переваливают Кавказские горы и под их натиском начинает происходить… что-то очень невнятное. Оседлые аланы вперемешку с «тюркоязычными кочевниками» болгарами, невнятные кавказские многочисленные племена и всякие прочие откатываются под напором арабской конницы аж до среднего течения Дона, строя по пути крепости типа Маяцкой и суетливо изготавливая горы керамики. Вавилонское столпотворение под чутким руководством хазар, короче.

Доказательства? Есть у Плетнёвой и они. Вот такая карта раскопа «хутора гончаров» при Маяцкой крепости, например:

По результатам этих раскопок был восстановлен внешний вид их жилья. Получилось вот так:

А сама крепость (я уже достаточно томил читателя) по весьма продуманному и обоснованному мнению археологов выглядела вот так:

Внутренняя цитадель-донжон-детинец получился примерно вот такой:

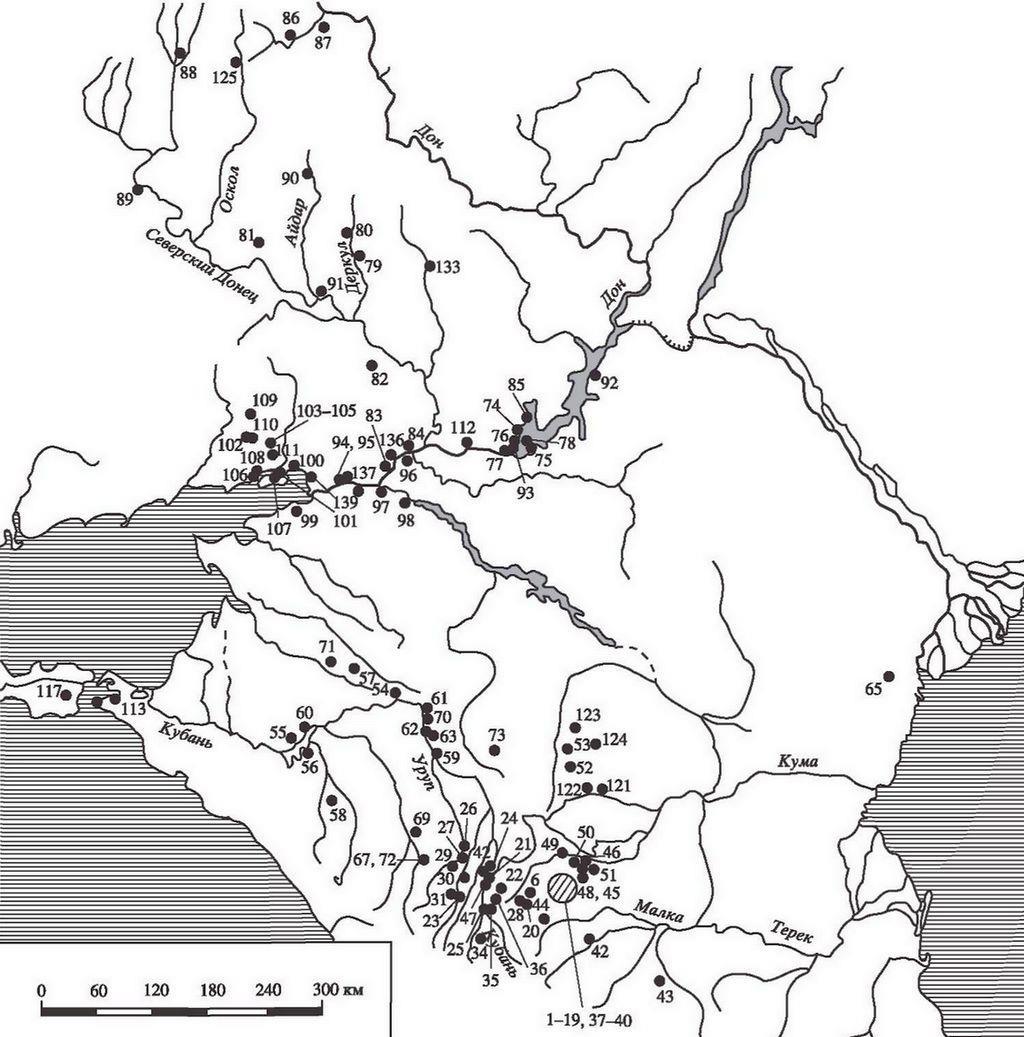

А вот это карта распространения однотипной керамики:

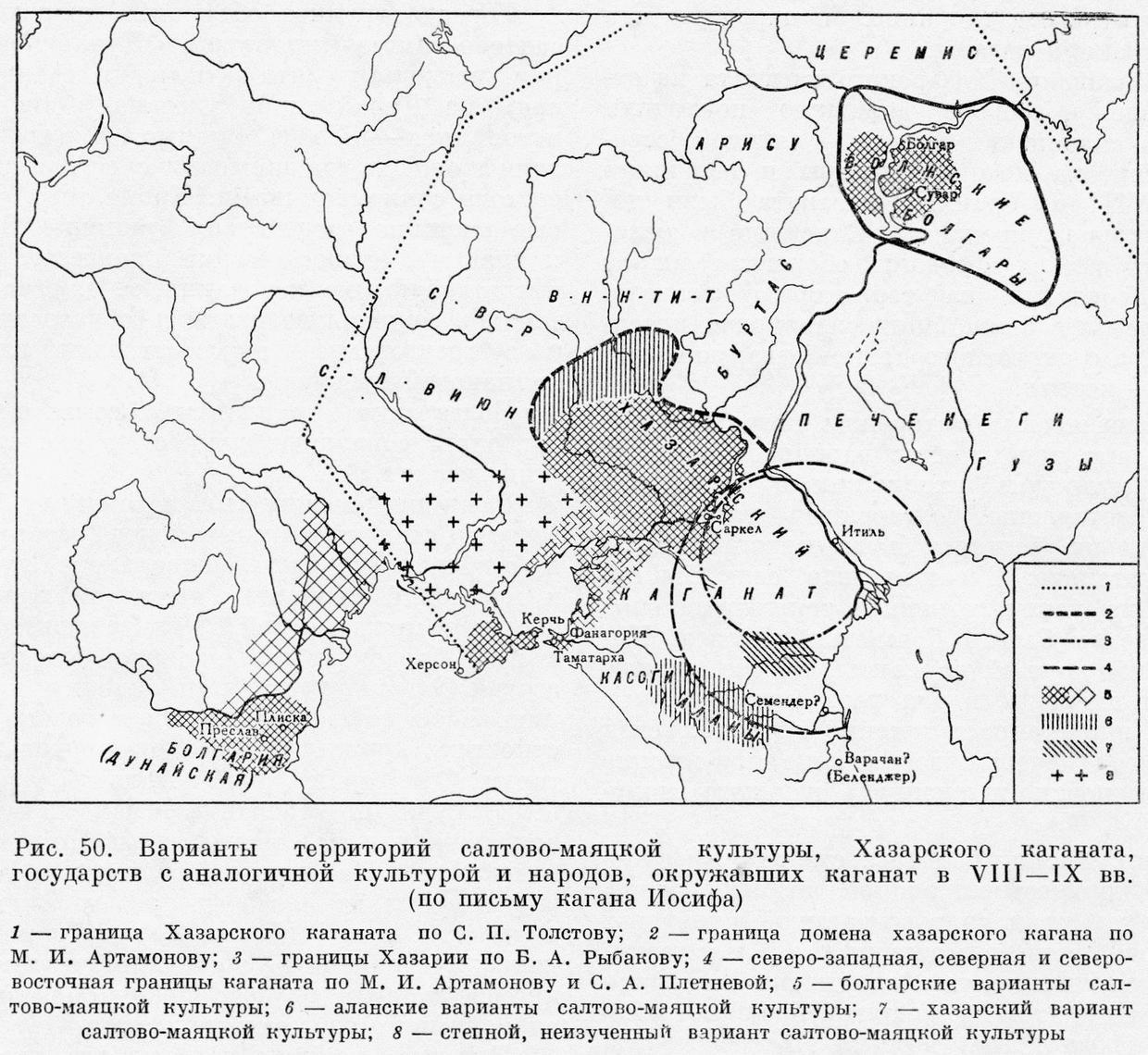

В конечном виде хазарский каганат и его влияние видятся С.А. Плетнёвой вот так:

Помните товарища Саахова? «…Да, да – всё хорошо, бумага написана правильно, но…» Без этого самого «но» вообще не бывает в жизни. Поэтому можно посмотреть даже на эти картинки несколько под другим углом. И товарищи с регалиями не ниже Плетнёвой это делают. То есть сомнения остаются и весьма серьёзные. Немного коварный момент, например. Взгляните ещё разок на реконструкцию детинца – там рядышком стоят здания прямоугольные и один круглый «бедный родственник». Бедный он именно из-за своего одиночества в окружении угловатого многочислия.

А ещё по материалам, демонстрируемым самой же Плетнёвой ясно видно, что Маяцкая крепость не одна такого типа. Уже раскопаны как минимум ещё три таких же по своей структуре. Получается что-то вроде типовой застройки. Это признак централизованного государственного строительства? Безусловно. Тогда кто руководил всем этим? Хазары? Давайте ещё раз вспомним людей, которые ими занимались очень плотно. В результате М.И. Артамонов написал: ««Мы не знаем точно, кто такие были хазары, откуда они появились, какой образ жизни вели и даже где они жили». Всё верно, как верно и то, что сами же исследователи называют хазар «немногочисленной группой» «тюркоязычных» «скотоводов» и даже «кочевников». Правда те же самые научные деятели показывают нам вроде бы хазарскую крепость Саркел. Вообще-то табличек с названием древних городов ещё никто и никогда не находил. Поэтому все эти Саркелы правильнее было бы ставить в кавычки. Особенно Саркел, отмечу. Потому что у правобережного, собственно, Саркела, есть этакий город-спутник на левом берегу. Чтобы не запутаться. Вот это макет Саркела, который сейчас находится под водой:

А вот это макет города-побратима с другого берега реки, который сейчас находится частично на сухом берегу:

И тот и другой считаются творением этих самых хазар. Тот факт, что сами же исследователи называют хазар кочевниками, их нисколько не смущает. Очень хитрый «финт ушами» в запасе есть – говорят, что крепость Саркел для них построил византийский архитектор и даже имя его называют. Странная, на мой взгляд, осведомлённость – они что, договор на руках имеют? Тем более, что сами же отмечают высокое качество кирпича, из которого построена крепость. Ну, допустим. Бегал этот одинокий, значит, византийский архитектор по полям и весям Придонья, подгоняемый вонючими неумытыми скотоводами и везде строил для них крепости. Один что ли? Кирпичи тоже он делал? Кстати, о кирпичах. На них обнаружены были значки общей численностью с дюжину. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это есть «фирменный знак» производителя. То есть кирпичи делала эта самая дюжина различных мастерских по единому заказу. Их тоже кочевники выделили из своих стройных рядов? Нет, конечно. Сиё возможно только в одном случае – эти самые мастерские этот кирпич делали всегда. То есть – умение в ранге традиции. И никак не ниже. Ни о каких кочевниках даже речи быть не может. Та же Плетнёва живописует, как подвижные кочевники (в отличии от оседлых алан) легко уходили от ударов арабской конницы. Хорошо – верю. Но тогда с какого бодуна они вдруг решили не бегать от супостата, а строить высокотехнологичные крепости, да ещё и из разных материалов. Ведь Маяцкая крепость построена не из кирпича. Я, кстати, не забываю при всём при этом о сомнительности нахождения арабов под Воронежем и даже на Северном Кавказе. Ведь чтобы туда проникнуть, им пришлось бы преодолеть не только сопротивление многочисленных и весьма организованных народов, но и серьёзные трудности связанные с горным рельефом местности.

Стройная картинка начинает стремительно разрушаться. Тем более, что у того же Саркела есть ещё и русское название – Белая Вежа. Кстати, о «тюркоязычности». Надписи Маяцкой крепости пытались читать и по-тюркски, и по-ирански. Попытки провалились с громким треском. Булгар называют племенами «родственными» «тюркоязычным» хазарам. Однако, куда делись хазары и кто они такие, вообще никто не знает, а современные болгары ни по-тюркски, ни по-ирански тоже не бельмес. Так с чего бы это вдруг?

Хорошо. Пусть будут аланы. Однако место для алан историки определили на территории современного Дагестана, а горшки находят на нижнем Дону в основном и немного на западе Северного Кавказа. Далековато вообще-то от Дагестана. На карте Плетнёва показывает центром гипотетического Хазарского каганата Дельту Волги, однако в наших краях ничего даже отдалённо напоминающего Саркел с Маяцкой крепостью никто не находил, хотя искали со всей ответственностью и до сих пор стараются.

При описании всех этих кочевых тюркоязычных баталий 9-10 веков как-то странно забывают про другой мощный центр, который как раз и мог бы являться источником умения строительства крепостей. Это легендарное Тмутараканское княжество с его многонациональным населением. Как раз оно очень хорошо подходит для того, чтобы стать центром распространения госстроительства на Дону. Мало того – для этого русского княжества это было бы жизненно необходимой вещью – ведь именно Дон связывал Тмутаракань (на карте – Таматарха) с основной частью русских земель на севере. Так почему же про них не вспоминают? Ну, вопрос, как вы понимаете – весьма риторический. Именно поэтому и не вспоминают, что здесь появляются русские, которые, как известно «не сформировались», да и вообще их никогда и нигде не было.

Но это всё на уровне дипломированных спецов. А сейчас, с развитием техники и международной торговли, явились на свет божий стройные ряды кладоискателей разного уровня подготовки с металлодетекторами разной мощности и стоимости. И вот они-то как раз имеют свой собственный взгляд на всё это. И гранты зарубежные им не интересны, и диссертации они защищать не собираются. Они просто ищут и показывают найденное. Вот такие монетки, например:

Они утверждают, что происхождение этих монеток Тмутараканское. И что монетки этого княжества находят во множестве именно на нижнем и среднем Дону, а также восточнее этих мест. Ну, не настолько я нумизматикой увлечён, чтобы рассуждать на таком уровне. Да и вообще уверен, что по поводу происхождения этих и других монет мнения могут быть разными. Однако полагаю, что такой вариант происхождения этой самой салтово-маяцкой культуры вполне достоин того, чтобы его рассматривали всерьёз. Ведь именно он лишён всех откровенных фантазий и противоречий, связанных с булгаро-алано-хазарской версией. Ну, а что касается походов Святослава, Олега и прочих на хазар (козар вообще-то), то можно вспомнить «Повесть временных лет» вместе с нашими историками. Как там князя Олега поминают в гостях у местных руссов: «…И реча им Олег: «Не дайти козарам, но дайте мне». И въдаша Ольгови по шълягу, яко же и казарам даяху». Обычное дело – один русский князь отжал у другого (русского) князя богатых данников, предложив им за своё покровительство меньшую плату. Чисто бизнес – ничего личного… какие, к шутам, арабы.