Рогатый стиль

Автор: Евгений КрасНет такого слова. Словосочетания, то есть. Как в том анекдоте про Вовочку – « ... есть, а слова такого нет». Нет, ну и ладно. Зато есть словосочетание «скифский стиль», который сам по себе очень широк и многообразен. Его ещё называют «звериным стилем» и совсем не потому, что скифы вели какой-то особо зверский образ жизни, а совсем напротив – потому что люди это были очень умелые, развитые и обладавшие тонким чувством прекрасного. Смотрели это значит они вокруг себя широко открытыми светлыми глазами и не пытались создавать себе странных кумиров в виде по-садистски убитого тощего мужика. Зато они видели в этом мире гибких хищников из рода кошачьих, упрямых мощных кабанов, рыб в воде, деревья, видели самих себя среди всего этого, видели свои дома, своих друзей и родственников. Видели и изображали всё увиденное в украшениях, которые делали для себя. Много всего можно найти в их художественном творчестве. До такой степени много, что становится до жуткого обидно, что нам никогда не услышать и не увидеть всего того, что сохранить просто невозможно – их музыку, танцы, сказки. Ведь если они были даже на десятую долю так же прекрасны, как их «звериный стиль», то человечеству пришлось бы сильно напрячься, чтобы достигнуть их уровня видения мира, в котором мы живём.

Поэтому очень важно сейчас хотя бы попытаться разобраться в том, что нам сохранило безжалостное Время. Я хочу сейчас обратить внимание только на одну грань этого самоцвета. Но даже для этого понадобится смотреть очень широко...

Уточним для начала. У множества народов, которые жили на просторах Евразии, был период, в течении которого их сейчас принято именовать «скифами», которые потом якобы куда-то исчезли, а взамен них непоймиоткуда появились другие народы. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не понимать, что народы никуда не исчезают и ниоткуда не появляются, особенно сразу развитыми и умелыми. Все люди так или иначе живут на одном месте и как-то развиваются и изменяются под влиянием тех или иных факторов. Хотя какая-то часть особо баламутных граждан в любом обществе всё равно куда-нибудь норовит свинтить от могил предков «на ново место, на ино счастье». Уходя, они забирают с собой привычки, традиции, богов. На новом месте беглецы делятся всем этим с местными, получая в дополнение что-то от них. Происходит такая замечательная вещь, как смешение культур. Один из способов рождения нового.

Но иногда людям всё же приходится покидать насиженные места, что называется «большинством голосов». Это случаи крайне редкие. Правильнее назвать их исключительными. Память о таких переселениях навсегда остаётся у потомков. Именно поэтому у кого-то есть сказания о таких скитаниях по «пустыням» за вожаками, а кому-то повезло больше – никуда переселяться нужды не было, а были только добры молодцы, которые от избытка энергии ездили за тридевять земель искать счастья. Хотя понятно, что найти они там могли только приключений.

К каким отнести в этой вилке скифов? Скорее всего, что к первым. То есть не то, чтобы все скифы куда-то там кочевали, нет. Но какие-то скифские народы видимо попадали под удары Матушки Природы и всерьёз. Перемещались они при этом на новые места или нет – вопрос вообще-то немного второй, но что условия жизни сильно менялись – несомненно. Об этом чётко и недвусмысленно говорят их могилы, в смысле их содержимое. По нему можно понять, что было в основе их жизни, их мировоззрения. Именно из этих находок становится ясно, что среди животного мира скифов олени занимали весьма заметное место. Я бы даже назвал это место почётным. И это не только потому, что олени встречаются в их творчестве удивительно часто, но и потому, с какой любовью их изображали, из чего делали и где размещали эти изображения. Вот и посмотрим на одну из таких фигурок оленя:

Это вообще-то навершье золотой булавки. Тонкая работа. На рога особенно обратите внимание. Такие иногда «пламенными» называют. По таким изображениям видно, что люди эти с оленями очень хорошо знакомы с одной стороны, но с другой – то ли их давно возле себя не видели, то ли склонны их несколько идеализировать. А может и то и другое вместе. В любом случае понятно, что звери эти занимали в жизни скифов очень не последнее место. А скорее даже одно из первых мест. Во всяком случае лошади такой чести не удостоились – их место в «зверином стиле» куда скромнее, да и вообще – чаще всего они фигурируют там просто в виде добычи для других представителей животного мира. Особенно бросается это в глаза, когда находят этих самых лошадей в захоронениях.

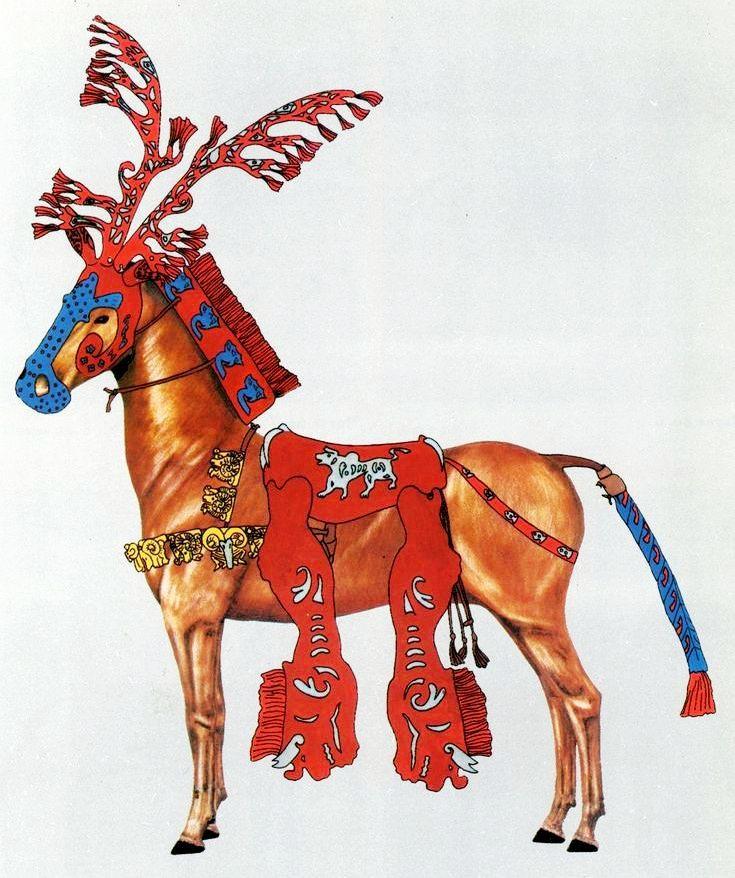

Понятно, что время не щадит большинство предметов, которые оказывались в могилах – органика просто исчезает практически без следов. Ткани, дерево... всё это чаще всего приходится современным археологам додумывать по вторичным признакам. Вот и кони в могильниках часто представлены просто черепами, что даёт основание для верующих в кочевников тыкать в них пальцем с многозначительным видом. Но иногда встречаются удачи и захоронение оказывается или в особо сухом месте (вспомним «таримские мумии»), либо в линзах «вечной мерзлоты» (см. учебники по археологии), как на Алтае. Тогда до нас доходит не отдельные следы всего великолепия, а почти всё целиком. И вот тогда и возникают вдруг дополнительные вопросы на основе этого нового, немного неожиданного знания. Мы можем увидеть, что, да – покойного похоронили вместе с конём, но конь-то, а точнее его убранство, выглядят иногда сильно своеобразно. Вообще-то конь знатного скифа мог в своём убранстве согласно реконструкциям выглядеть и вот так:

То есть, вполне по-кониному. Но иногда со скифами словно бы что-то случалось, и кони начинали выглядеть в своём наряде немного необычно. Например, вот так, как на этой картинке:

Вот даже натуральное современное воплощение этой реконструкции:

То есть понятно, что люди постарались сделать из коня что-то рогатое типа оленя. Словно решили пошутить, мол, ясно – лошадь, коль рога. Но ведь похороны – дело нешуточное. Значит такое убранство – это очень даже всерьёз. А это с неизбежностью конца света означает, что когда-то именно олени, а совсем не лошади, занимали в жизни этих людей наиважнейшее место. Ведь скифы снарядили своего родственника к пращурам именно в том самом виде, в котором его должны признать за своего. Получается тогда, что эти самые пращуры ездили на оленях, а совсем не на конях. Так ведь выходит? Ну, что ж, слабенький след, но хоть какое-то направление для поиска.

Для начала попробуем выяснить, что это всё же за зверь-то рогатый. Ведь даже «олень» – понятие достаточно растяжимое. Применяем очень научный метод сравнения. Золотые олени с их огненными рогами, что называется «ни о чём» – такой формы рогов в животном мире на сегодня не известно. Конские рога из могилы более информативны. Сравним их с рогами «благородного оленя»:

Похож, но всё же не очень. Тогда посмотрим на самого перспективного, то есть на северного оленя:

Вроде бы то, но вроде бы и не то. Слишком слабые воспоминания оставались у этих самых скифов видимо о том, как же на самом деле выглядят рога у настоящих оленей. Слишком даже этот их вариант стилизован. Может речь идёт и не про оленей на самом деле? Может они намекали на совсем другого рогатого представителя фауны? Лося, например:

Тут, конечно, с рогами у сохатого всё выглядит куда богаче, но всё же можно сказать, что тоже отдалённо напоминает. Скажите, что на сохатых не ездят? Ну, это, как сказать. То есть, да – дело редкое, но всё же нельзя сказать, что невозможное. Вот одна из старых фотографий на эту тему, сделанная в Швеции:

Даже известно, что звали этого зверя Солта и он участвовал в лосиных скачках в 1908 году. А вот это фото было сделано на Аляске и тут тоже лось:

И такие фотки – совсем не редкость и в других местах. Если порыться в недавней нашей истории, то можно узнать, что в СССР проводилась довольно серьёзная работа по одомашниванию лосей. Были даже планы привлечь этих животных на службу в Красную Армию:

Туда они так и не попали вроде бы, но нельзя сказать, что дело закончилось вообще ничем – лосиные фермы существуют и сейчас:

Дело доходит до того, что некоторые особо «лосиные» исследователи делают смелые предположения о том, что лоси весьма лояльно относятся к людям именно потому, что на самом деле они являются бывшими домашними животными. Одичали, понимаешь, но генетическая память ещё жива. То есть, чисто теоретически ничего невозможного в том, что скифы до лошадей могли ездить на лосях, в общем-то нет. Против этого только то, что нигде особо эта традиция не прижилась. Но, с другой стороны, скифы тоже могли отказаться от лосей по тем же причинам. А вот с оленями на всём севере люди и поныне живут душа в душу. Прямо, как родственники:

Пробовали расспросить о делах давно минувших лет самих северных оленей, но те только хитро щурятся и хихикают. Видно, не очень хотят под седлом ходить:

А что же там, в анналах (в хорошем смысле слова) сохранилось у истории? Археологи в целом не слишком многословны. Понятно в общем-то – проводить раскопки везде непросто, а на северах так вообще запредельно сложно. Поэтому богатством материалов по этому вопросу похвастаться никто не может. Хотя отдельные наши товарищи в тридцатых-сороковых годах считали, что именно олени были одними из первых одомашненных животных. Первее их были только собаки. Те же люди называли наиболее перспективные места, где проводились эти эксперименты по одомашниванию рогатых – Прибайкалье и Алтай. По их гипотезе именно из этих мест оленеводство потом распространилось на весь Север. В качестве доказательств приводились находки в бассейне Енисея, наскальные рисунки. То есть всё вполне убедительно.

Мало того, археологи уверенно заявляют, что оленеводство в те древнейшие времена было широко распространено и в Центральной Азии, и на севере Европы, как минимум. Олени в этих местах использовались не только в качестве источника мяса и шкуры, но использовались в качестве транспорта. Об оленеводстве упоминается также в карельском эпосе. И хотя выяснилось, что «Калевала» была написана не народом, а вполне даже одним писателем, но всё же он идеи-то черпал из настоящих сказок. То есть какой-никакой, но всё же – источник информации. Скандинавские саги вообще пока ещё не «разоблачили», а там тоже про оленеводство поминают, говорят.

В южной Европе с этим тоже кое-что было. Во всяком случае археологи из Франции рассказывают о находках костей северных оленей, найденных в пещерных стоянках в районе Пиренеев. Хотя там они всё же были только объектом охоты скорее всего. Это с учётом того, что доказательств другого просто нет пока. Ну, что ж – просто европейцы не дотягивали до уровня северян в своём развитии. Нормально.

Но это всё же достаточно далеко от скифов. Поэтому вернёмся домой. Например, во время раскопок Афонтовой горы в Красноярском крае (поздний Палеолит, ок. 17 тыс. лет до н.э.) были найдены предметы из кости мамонта и рогов оленя, которые опознали, как детали оленьей упряжки. Интересно. В целом все находки во всех местах убедили исследователей в том, что оленей одомашнивали почти сразу и везде. То есть речь идёт не только о тундре, но и о таёжном оленеводстве.

Ну и сказки, конечно тоже читать нужно. Как же без них? Русские сказки оленей поминают не часто. Но ведь есть у нас и настоящие современные действующие оленеводы. И заинтересовался этими сказками учёный и писатель Георгий Алексеевич Сидоров. Одну он услышал от сказителя юкагира из посёлка Дьячков. Там олени присутствуют постольку-поскольку, но детали всё же интересные есть. В целом сюжет строится вокруг соревнования трёх богатырей: юкогирского, чукотского и русского. Потом ещё к этому мероприятию один могучий эвенк подключился. И вот, чтобы доказать свою крутизну, порешили они добыть... мамонта. Победила дружба, но это неважно здесь. Куда интереснее, что в деле участвует русский богатырь, хотя само дело происходит в древнейшие времена. Именно на глубокой древности в размере от 6 тысяч лет настаивал народный сказитель. А ещё он сказал, что сама легенда появилась не на Чукотке вообще-то, а где-то южнее, а на Чукотке её просто сохранили. Косвенно это ещё раз подтверждает выводы археологов. Я бы ещё заметил, что северяне видимо скифов и русских вообще никак не различали. Ну, что ж – не только они.

Вторую легенду, которая вообще тянет на самостоятельный эпос по своему размаху, Сидоров записал со слов эвенкийской шаманки. Она поведала о двух народах. Некие могучие белые богатыри по прозванию «эндри» (или «индри») населяли всю Западную Сибирь и разводили оленей. Их белые могучие родственники по прозванию «гомендри» (в переводе «живущий в горах», горец, то есть) жили в горах за Енисеем (плато Путорана?) и тоже оленей разводили, но ещё главнее у них были лоси. Именно на лосях они и ездили. Но и этого им было недостаточно, поэтому они пасли ещё и мамонтов. Много. Тысячные стада. Уже само это интересно, потому как в русском пантеоне имеется могучий «Индрик-зверь», который и есть вроде бы мамонт по одной из версий. Далее пришли в эти земли чукчи с эвенками и эндри и гомендри научили их оленей с лосями разводить. В результате эвенки тоже стали на лосях ездить. Такие дела... И всё было бы хорошо, но случилось страшное – ужасная катастрофа обрушилась на землю. Это злой дух Харги сцепился с добрым духом Хэвеки. От этой битвы горели небо и земля. Эвенки попрятались по пещерам. Потом пришли эндри и гомендри и сказали, что всё кончилось и можно выходить. Катастрофа погубила мамонтов, разогнала лосей и те одичали. Белые богатыри после этого ушли в другие земли, а эвенки с тех пор используют только оленей, потому как мамонты сгинули, а лоси разбежались.

Короче, тот ещё сюжетик. Такой просто так придумать непросто. Ясно, что что-то да было в стародавние времена в этих местах. В принципе даже не важно особо, кто куда и по какому поводу ходил-бродил. Но везде просматривается одна линия – когда-то люди, которых наука сейчас зовёт скифами, а народы севера совсем политически безграмотно называют русскими, вполне уверенно чувствовали себя в сёдлах, положенных на спины лосей и оленей. Может именно из этого и вышла скифская традиция погребальным коням рога цеплять и оленей с огненными рогами изображать. Версия вполне жизнеспособная в целом. Если бы только это...

На самом деле хитромудрые скифы, видимо, чтобы окончательно всё запутать, на тех коней вешали не только ветвистые оленье-лосиные рога, но ещё и вот такие:

Ага... я тоже сразу опознал в таких конях сибирского горного козла. Вот такого:

Ну, да, я тоже сразу подумал, что в горах за Енисеем в древности могло быть и потеплее настолько, что там могли водиться горные козлы, или их предки. Но ведь их там никто не находил пока вообще-то. Это с одной стороны. А с другой – я нигде не слышал рассказы с настолько буйной фантазией, чтобы там люди архаров седлали. Может я что-то пропустил? Но ведь не могли же скифы просто пошутить, ведь похороны – дело совсем не шуточное.

Ну, и напоследок ещё раз вспомним «пламенные рога» скифских оленей. Есть у меня ещё одна версия, которая, если вдуматься совсем не фантастическая, несмотря на её фантастичность. Посмотрите на вот эту картинку:

Это реконструкция вымершего животного, которое хорошо известно исследователям под названием «большерогий олень» или по-научному Megaloceros giganteus. Размах его рогов – около 4 метров. Места его обитания по мнению современных учёных вытянуты узкой полосой от запада Европы до Байкала примерно. А ещё говорят, что он вымер примерно семь с половиной тысяч лет тому назад. Но это, как вы понимаете, чисто оценочная, среднепотлочная цифра, которой никто не присягал. А внешний вид его рогов здорово похож на «фантастические» изображения, оставленные скифами… но это так – к слову.

Получается, что было в истории Евразии как минимум одно какое-то очень важное и очень разрушительное происшествие. Такое серьёзное, что заставило какую-то часть людей сменить место жительства. Другие хоть и остались на своём месте, но образ жизни сильно изменили. Изменилась сама экономическая основа жизни. От старых времён со старыми привычками остались гробы в форме лодок, остались рогатые животные в изображениях и кони, замаскированные под кого-то с рогами в могильниках. Странные следы чего-то, о чём мы может пока только гадать.