Броня на воде

Автор: Евгений КрасСтрана у нас, хотя и окружена морями и океанами, всё же больше речная, чем морская. Может именно этим и объясняется несколько прохладное отношение всяких правительств к строительству дорог, а не только большими расстояниями. Опять же, если строить дороги в направлении восток-запад, то мостов нужно просто немеряно. Поэтому, если уж строить мосты, то сразу – железнодорожные. По ним больше провести можно. Ну а так – нужно больше разных судов. Само собой, что и военные к этой теме никогда равнодушными не были. Особенно, когда к началу двадцатого века и оружие стало мощнее и моторы появились. Тогда же появилась нужда в бронированных больших и малых боевых речных кораблях.

Тема обширная. Сильно сокращу. Помянем только мелкий флот – он был у нас самым многочисленным и самым востребованным.

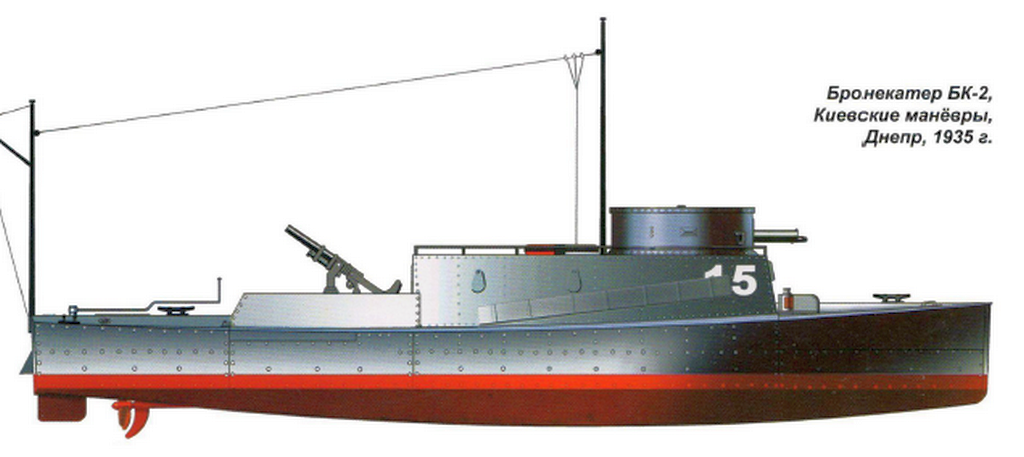

Одними из первых малых бронекатеров стали бронекатера для разведки серии «Д». Они были заказаны и построены в США ещё до Революции. Опыт показался интересным и приняли решение строить на этой основе свои. Заказы разместили на заводе К.О. Ревенского в Одессе и в Финляндии, яхтенной верфи «Бюро Вега». Финский завод свои четыре катера сделал в 1916 году, а вот заводу Ревенского понадобилось для изготовления 14 катеров побольше времени – до 1918 года. Эти катера-разведчики типа «Н» имели размеры 15,2 на 3,05 метра при габаритной осадке до 0,85 метра. Вооружение состояло из двух пулемётов. В конце двадцатых годов кормовой пулемёт заменили на горную пушку калибра 76,2 мм на тумбе с большим углом возвышения (до 30º). Вот такой катер:

А вот такой же на старой фотографии:

Потом была Революция, Гражданская и Интервенция. В 1918 году Румынская Дунайская флотилия впёрлась в Херсон. Там им удалось захватить часть этих бронекатеров, обладавших уникальным сочетанием вооружения, дальности плавания и скорости в сочетании с минимальной осадкой. Сколько точно катеров захватили до сих пор не ясно, но видимо немало, так как румыны поделились с Венгрией и Австрией. Но что-то осталось и Советской России. Потом эти катера вошли в состав Пинской флотилии, в составе которой они приняли участие в Великой Отечественной войне:

Речной флот был серьёзной силой и при планировании бандитского нападения на нашу страну немецкое командование евробанды это учитывало. Утром 22 июля 1941 года евробандитами был нанесён воздушный удар по кораблям Пинской флотилии. Ответа долго ждать не пришлось. На рассвете 25 июня три бронекатера (№№ 725, 461, 462) расшугав огнём своих орудий и пулемётов противника на румынском берегу в районе Сату-Ноу, высадили десант. Румыны разбежались. Было захвачено две пушки, десять пулемётов и семь пленных. На следующий день, с утра, 4-й отряд бронекатеров Дунайской (Пинской) флотилии перебросил на румынский берег 23-й стрелковый полк, который через два с половиной часа овладел городом Старая Килия, попутно перебив до 200 солдат и офицеров противника. Ещё 720 предпочли сдаться в плен. Было захвачено 8 орудий и 30 пулемётов. К вечеру захваченный плацдарм занимал 76 км по фронту и до 15 км в глубину. Напоминаю – это не сорок пятый, а сорок первый год.

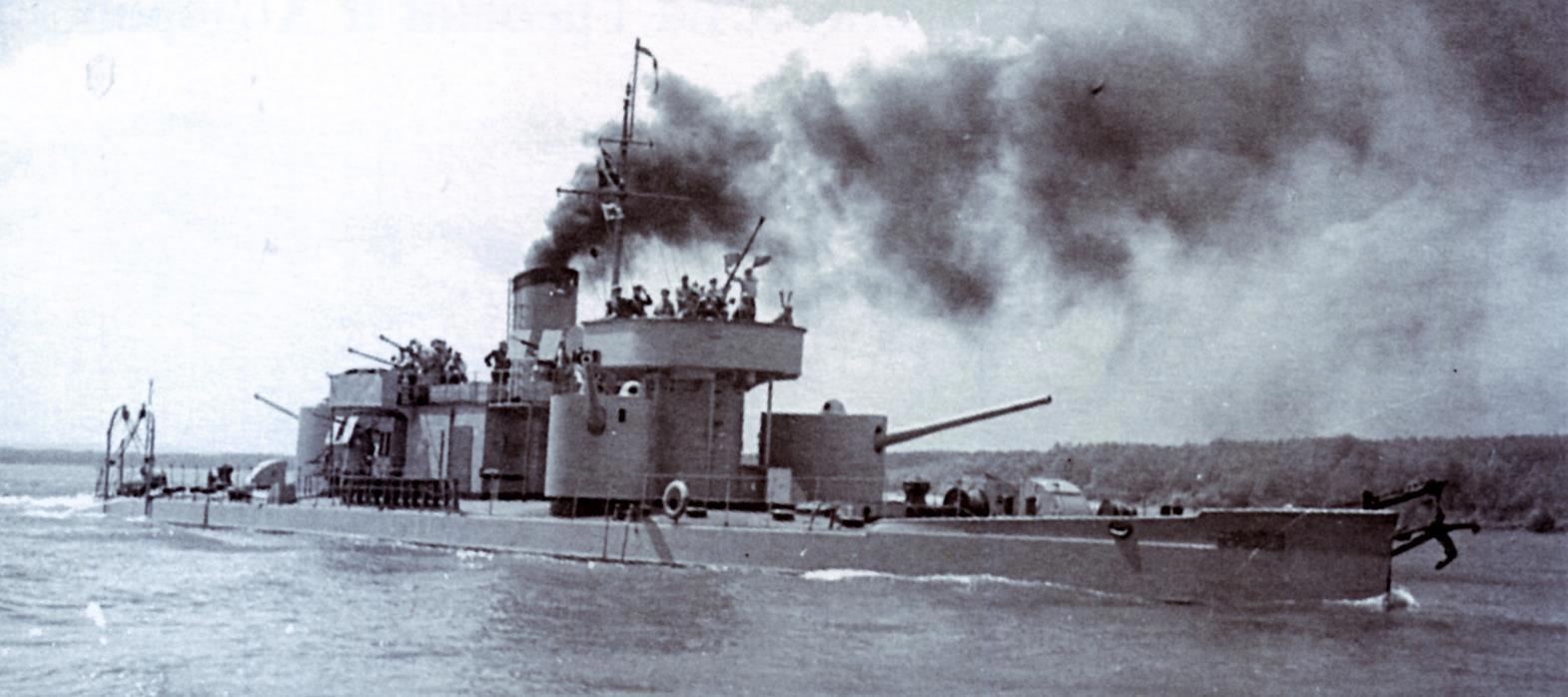

Противник срочно стал подтягивать резервы. Очень интересными здесь выглядят действия Румынской Дунайской флотилии, которая вообще-то по своей мощи сильно превосходила наши силы в этом регионе. Хотя, как сказать «действия»? Интересно именно полное бездействие всей этой мощи. Вот один из румынских речных мониторов:

Да и впоследствии румынская флотилия в боевых действиях как-то забыла «отметиться». Так всю войну и простояли гордо под своими знамёнами, а в 1945 году уже наши успешно эти знамёна заменили на советские. Тогда, осенью 1944 года, вместе со знамёнами могучие румынские мониторы сменили и названия: «Ион К. Братиану» стал «Азовом», «Александр Лаховари» стал «Мариуполем», «Ардеал» стал «Бердянском», «Буковина» – «Измаилом», а «Бессарабия» – «Керчью». Вот парочка таких пленников:

Но это всё было потом, а в сорок первом всё становилось хуже и хуже. Флотилия теряла связь с высшим командованием, но продолжала сражаться в условиях полного превосходства противника на земле и в небе.

Двенадцатого августа в районе Черкас канонерская лодка «Верный» под командованием старшего лейтенанта Алексея Феодосиевича Терёхина вступила в бой с несколькими десятками танков, вышедшими к правому берегу Днепра. В результате четырёхчасового боя осколками дважды был сбит флаг, но его снова поднимали. Из расчёта зенитного орудия на ногах остался только один боец – матрос Яков Задорожный, но его орудие не замолчало. От перегрева перестал работать механизм выброса стрелянных гильз. Обожжёнными пальцами боец выдирал гильзы и продолжал вести огонь. Противник не выдержал и, оставив на берегу десяток танков, вынужден был отойти.

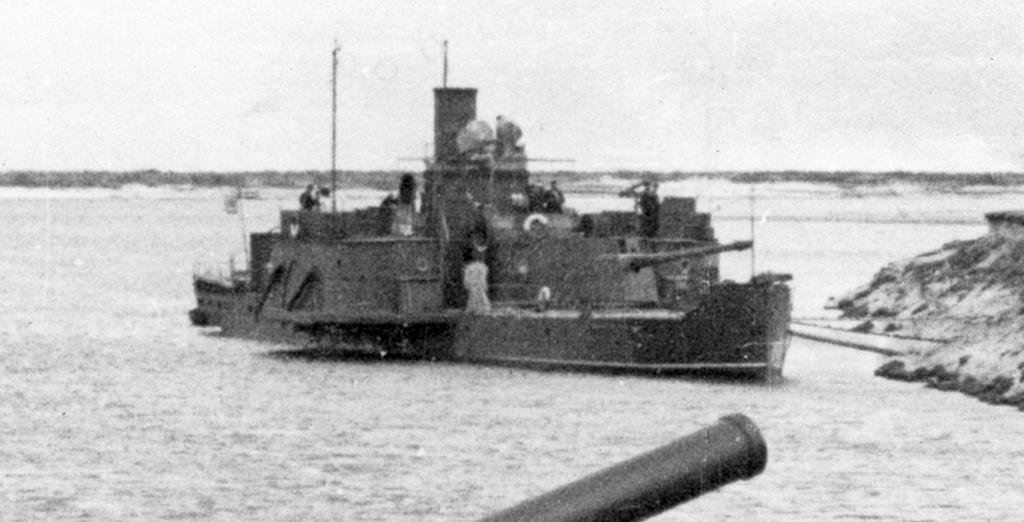

Противник в августе активно переправлялся через мост у Окунево. Печконский мост было приказано уничтожить любой ценой. Туда из состава Пинской флотилии были отправлены канонерские лодки «Димитров», «Каганович», «Верный» и бывший польский монитор «Краков», ставший советским «Смоленском». Канонерке «Верный» удалось уничтожить мост, а остальные корабли разогнали противника, скопившегося на берегах. Одиннадцатая танковая дивизия Вермахта оказалась порванной на две части. Евробанда попыталась наладить понтонную переправу. Проблему решили «Смоленск» и «Верный». Их усилиями была уничтожена техника и значительная часть понтонного парка противника. Против речного флота был брошен другой флот – воздушный. Канонерская лодка «Верный» в результате этого неравного боя погибла вместе с частью экипажа в районе Сухолуча. Погиб и капитан корабля – А. Терёхин. Ему и старшине 2-ой статьи Леониду Силичу Щербине было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сохранилась только пара не очень хороших фотографий этого корабля:

С не меньшим напряжением и результативностью сражались и другие корабли флотилии. Для противника это было серьёзной проблемой. Ведь найти такой корабль на огневой позиции было очень непросто. Они очень грамотно маскировались:

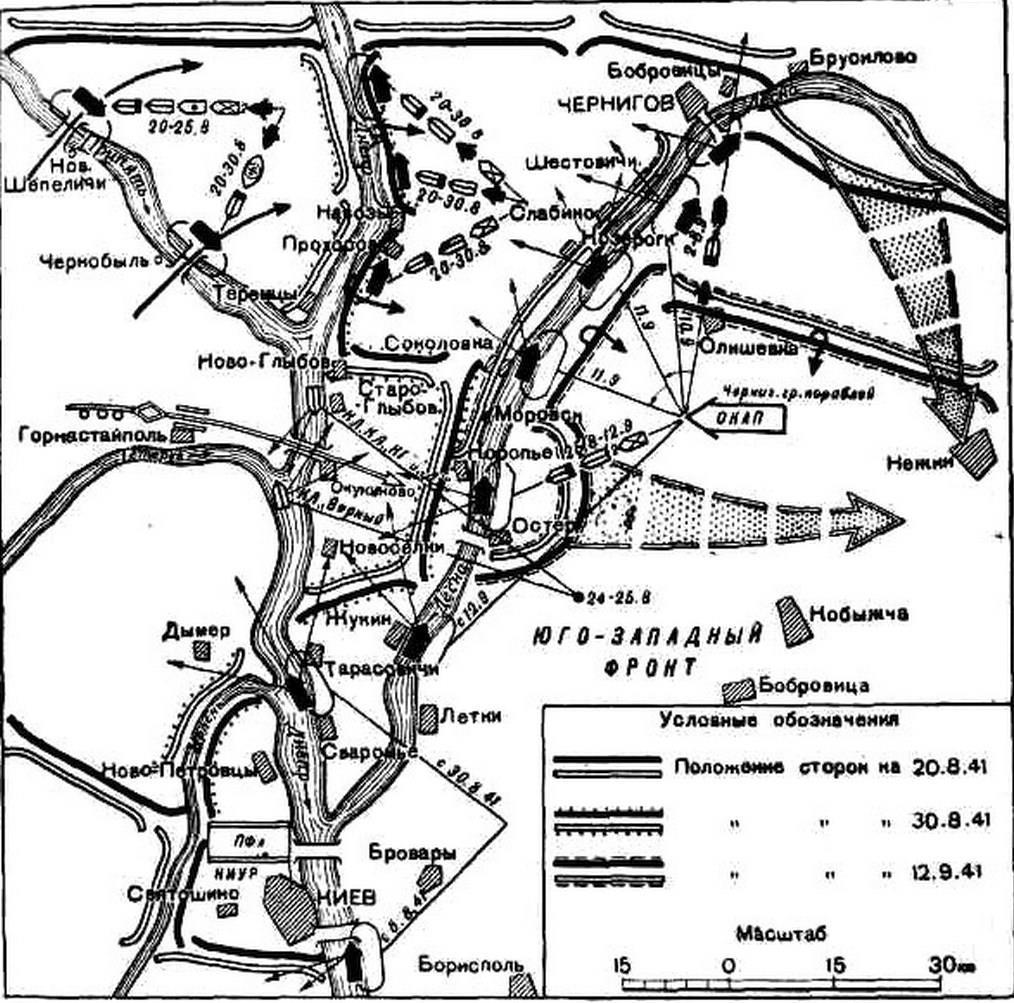

В какой-то момент корабли флотилии оказались отрезанными от Киева, но был разработан план прорыва из района Канева к Киеву, который и был успешно осуществлён в период с 17 по 19 августа. Вот карта их боевых действий:

Но время шло, и Красная Армия отступала. Весь бассейн Днепра оказался в зоне оккупации. 18 сентября краснофлотцы по приказу командования взорвали оставшиеся корабли и, захватив своё личное оружие, сошли на берег, чтобы продолжить бои. Они прикрывали отход главных сил до 28 сентября. Впереди у нашего речного флота было ещё много боёв. И победы были и поражения. Очень много краснофлотцев Пинской флотилии погибло во время обороны Киева, какая-то часть ушла в партизаны. Однако некоторые сумели добраться до своих и принять участие в разгроме евробанды под Сталинградом.

Следы всех этих боёв находят до сих пор. В 2014 году поисковики отряда «Щит-Дон» в районе хуторов Арпачин и Сады обнаружили остатки кораблей Азовской флотилии, которые были затоплены своими экипажами 27 июля 1942 года, чтобы они не достались противнику. Среди них был катер проекта 1125 с бортовым номером БК-201. Специалистами Росморречфлота бронекатер был поднят со дна реки. Есть бронекатера этого проекта, которые сейчас установлены на постаменты в качестве монументов, но этот катер всё же особый – он ещё из первых серий, и на нём ещё не было башен от Т-34. На сегодняшний день таких практически не осталось. Он вошёл в состав Днепровской флотилии в 1938 году. На следующий год он принимал участие в походе по возврату территорий нашей страны, временно оказавшихся захваченными Польшей в результате Интервенции. Осенью 1941 года бронекатер вошёл в состав Азовской флотилии. После захвата Ростова корабли флотилии оказались запертыми на реке. Тогда и было принято решение об уничтожении кораблей Пинской флотилии. Экипажи стали морской пехотой.

На этих катерах стоит остановиться особо. Именно эти «речные танки» вынесли на своих бронированных плечах значительную часть боёв Великой Отечественной.

Задание на проектирование большого и малого бронекатеров от командования ВМФ было выдано «Ленречсудопроекту» 22 июня 1932 года. Главным конструктором был назначен Ю.Ю. Бенуа. Если кому-то эта фамилия покажется знакомой, то не сомневайтесь – так оно и есть. Он был родственником и художника Бенуа, и орнитолога Бенуа. У инженеров-кораблестроителей можно часто услышать – «маленькое судно – большие проблемы». Наверное, поэтому первым был спроектирован большой бронекатер проекта 1124. Набравшись опыта, спроектировали боевую единицу поменьше – бронекатер проекта 1125. Требования были выставлены очень серьёзные, но проектировщики с технологами напряглись и получилось чудо. Кроме высоких требований к вооружению и дальности плавания было требование к возможности транспортировки кораблей по железной дороге. Было также важно обеспечить высокую технологичность, которая помогла бы в трудные времена в строительстве боевых кораблей. Это всё и есть лучшие традиции Российской школы судостроения.

Корпус корабля был собран частично из броневых листов толщиной 7-14 мм, что, кроме общей прочности, обеспечивало защиту от пуль и осколков важнейших частей корабля. Форма корпуса упрощённая, что сильно облегчало строительство. Килевая линия в носовой части имела заметный подъём, что обеспечивало простоту швартовки к необорудованному берегу практически в любом месте. Это было очень важно при десантных операциях. Винторулевой комплекс находился в полутоннеле для его высокой защищённости при посадке на мель. Высота надводного борта минимальная, что также способствовало защищённости корабля. Для обеспечения непотопляемости корпус катера был разделён на отсеки восемью водонепроницаемыми переборками. Впрочем, в некоторых из них установили водонепроницаемые крышки. Это немного не соответствовало обычной практике, но в боевых условиях могло избавить экипаж от необходимости перемещаться под огнём по палубе.

В качестве артиллерийских установок были использованы башни танков, что у некоторых современных исследователей вызывает критику. На мой взгляд весьма необоснованную. Они говорят о большой разнице в толщине листов брони башен танков и основного корпуса. Вообще-то, не такая уж большая разница была – башня Т-28 была сделана из листов толщиной 15 мм. Это далеко не противоснарядное бронирование. Вообще бронирование катеров нельзя равнять с танковым, ведь катера на минимальные дистанции с противником не сходятся. Да и требования к минимальной осадке и высокой остойчивости никто не отменял. С другой стороны, танковые башни выпускались большими сериями и были отлично освоены промышленностью. Разрабатывать что-то другое, а потом изготавливать в небольших количествах? А сколько это будет стоить, критики не пробовали посчитать? И стоит ли этот мизерный выигрыш в массе немалых усилий в производстве? Кроме башни с короткоствольной 76-мм пушкой на бронекатерах пр. 1125 установили два крупнокалиберных пулемёта ДШК в открытых башнях. Впоследствии вооружение катеров неоднократно изменялось. Ставили пушки Л-10, Л-11. В окончательном виде устанавливали башни танков Т-34(76). Вот схема катера пр. 1125 на 1940 год:

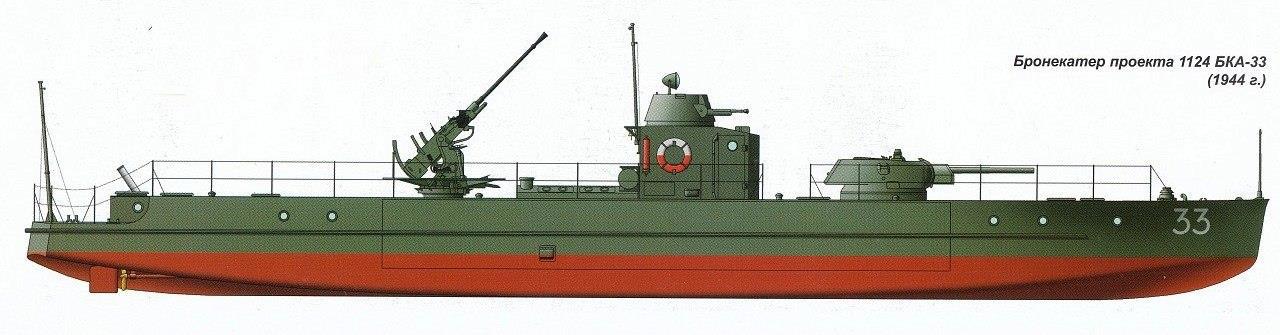

Катера пр. 1124 имели большие размеры и там устанавливали две танковые башни:

Вот это катер пр. 1124 более позднего исполнения:

Катера выпускали несколько заводов. Вот памятник, стоящий у Пермского судоремонтного завода. Это бронекатер пр. 1125 образца 1944 года:

Пушки танков Т-28 не удовлетворяли моряков малой дальностью огня и малым углом возвышения орудий. В этом отношении башни от Т-34 с Грабинскими орудиями Ф-32 или Ф-34 были значительно эффективнее. Впоследствии оружие меняли неоднократно. Ставили сдвоенные установки крупнокалиберных пулемётов для лучшей защищённости от самолётов. На катерах пр. 1124 устанавливали 37-мм автоматические зенитные орудия вместо кормовой башни:

Кроме обычных пулемётов ДШК на ранних кораблях встречались танковые пулемёты Дегтярёва, пулемёты «Максима». После появления «лендлиза» можно было встретить катер с пулемётами Браунинга или Кольта, но это была большая редкость. К таким же редким вариантам относятся и опыты с установкой на катера 82-мм миномётов. Были варианты с рельсовыми путями для установки морских мин. Катера могли брать 4 мины.

Устанавливали на кораблях и «катюши», сиречь реактивные миномёты типа М-8 и М-13, что значительно повышало огневую мощь катеров, хотя и не без сопутствующих проблем, связанных с особенностями такого оружия. Ведь ракеты срывались не одновременно, а судно имеет свойство раскачиваться на волне, да и под действием изменения кренящего момента тоже. То есть рассеивание ракет, и без того немалое, при стрельбе с корабля было ещё выше. Вот так выглядела установка М-8-24 на катере пр. 1125:

В общем, вот общие характеристики катера пр. 1125:

Длина наибольшая …………………………….......... 22,65 м

Ширина наибольшая ……………………………....... 3,55 м

Высота борта …………………………………….......... 1,5 м

Осадка ……………………………………………............ 0,56 м

Скорость максимальная …………………………...... ок. 33 км/час

Дальность плавания экономичным ходом ……. 180 миль

Экипаж ……………………………………………............. 10 чел.

В целом машина была довольно «спартанская». Вентиляция общая – естественная, отопление от системы охлаждения главного двигателя. В качестве изоляции использовалось напыление пробковой крошкой.

Как всегда, было непросто с двигателями. У нас вообще как-то так сложилось, что чуть не во все времена с двигателями было или плохо, или очень плохо. Сначала на бронекатерах пр. 1125 устанавливали двигатели ГАЗ-34БМ, разработанные на основе авиационных АМ-34. Мощность 800 л.с. при 1800 оборотов в минуту. Это хватало на движение катера в переходном режиме (ещё не глиссирование, но уже не водоизмещающий режим). Однако реально обороты свыше 1600 в минуту давать не рекомендовалось. И моторесурс двигателей был очень невысоким. Начиная с 1942 года на оба типа катеров стали устанавливать иностранные двигатели либо «Холлскотт» мощностью 900 л.с., либо «Паккард» мощностью 1200 л.с. Они были намного надёжнее отечественных. Для уменьшения пожароопасности топливные цистерны в любом исполнении заполнялись охлаждёнными выхлопными газами. Выхлоп, кстати, сделали подводным для уменьшения шумности. Электроэнергию получали от навесного (на главном двигателе) генератора. Разумеется на катерах была связь - и внутренняя и внешняя (рация).

Несколько лет назад была весьма удачная попытка строительства копии катера пр. 1125. Причём построили реплику именно раннего варианта такого катера. Такого, на какие пришёлся первый удар объединённой Европы. Но об этом в продолжении, а сейчас просто посмотрим на старые фотографии «речных танков», сделанных в промежутках между героическими буднями краснофлотцев.