Броня на снегу

Автор: Евгений КрасНаверное, меня будут немного упрекать, но я таки напомню, что зимой у нас бывает снег. Не везде, конечно, вот у нас в этом году снега мы так и не увидели, но всё же на большей части это норма. Поэтому и задача перемещения по этому самому снегу и льду в России была очень серьёзной всегда. И все новации в технике так или иначе всегда пытались применить для решения именно этой задачи. Так случилось и тогда, когда появились первые двигатели внутреннего сгорания. В 1904 году русский инженер С.С. Неждановский соединил в своём изделии ДВС, воздушный винт и привычные сани. Получилось очень просто и достаточно эффективно. Идея понравилась и уже в 1907 году на московской фабрике «Дукс» был построен первый «лыжный автомобиль» инженеров Ю.А. Меллера и А.Д. Докучаева. Вскоре за новинкой закрепилось название «аэросани», а к 1910 году аэросани уже стали строить не только в России, но и в Европе. Даже французы отдали дань этой моде. А уж у нас… даже Сикорский разработал несколько аэросаней.

Серийное производство по заказу военного министерства началось в 1912 году на Русско-Балтийском вагоностроительном заводе. В Первую Мировую больше двух десятков аэросаней использовалось в русской армии для связи и в качестве транспорта. Опыт был в целом весьма успешным. После Революции, в 1919 году была организована Комиссия по постройке аэросаней (КОМПАС) для срочной постройки аэросаней для нужд Красной Армии. Усилиями КОМПАСа в период с 19 по 23 год было построено несколько аэросаней.

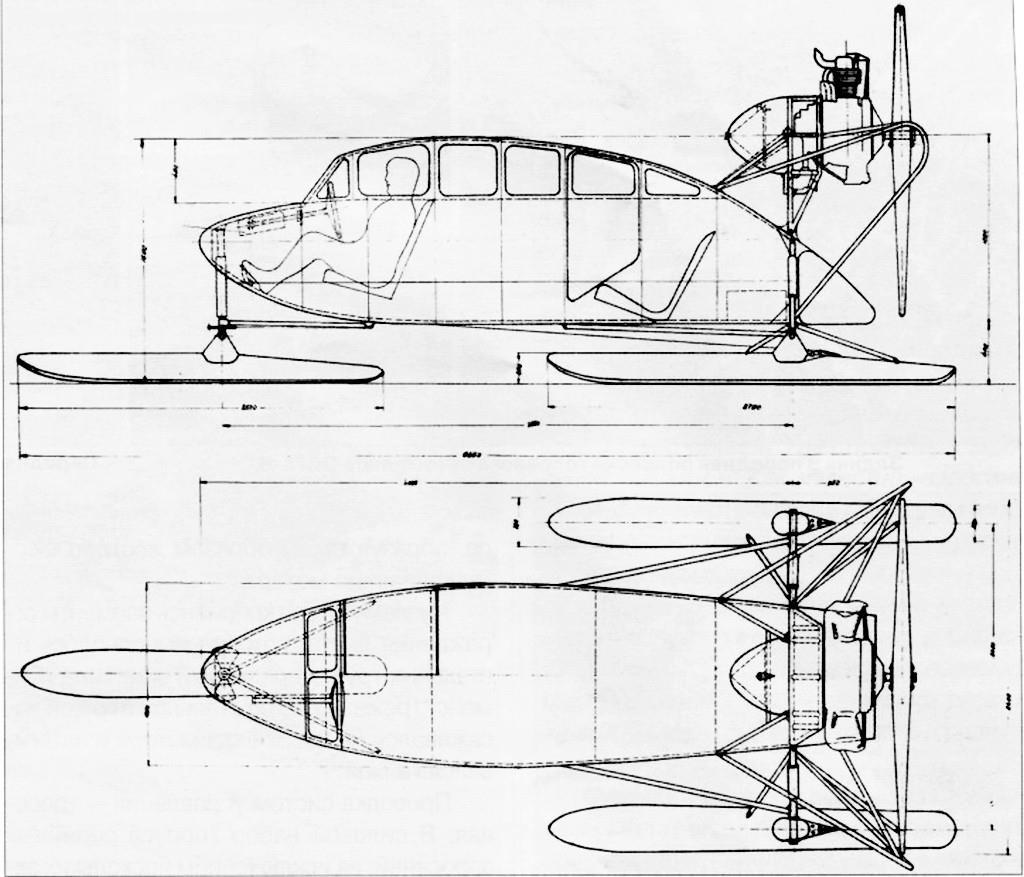

Новое дыхание идее дало использование алюминия. В качестве двигателей начали использовать списанные двигатели от аэропланов. В 1924 году всё это начало собираться в новых конструкциях. Первые такие машины начали использовать для обслуживания аэродромов. За дело взялся Туполев. Вот сани разработки А.Н. Туполева 1930 года ЦАГИ-АНТ-IV:

Эти и ещё аэросани ОСГА-НКЛ-6 конструкции Н.М. Андреева строились серийно для использования в народном хозяйстве страны. Попали они и в Красную Армию, где приняли участие в войне с белофиннами в 1939-40 годах. Название НКЛ – это аббравиатура от «Народного комиссариата лесной промышленности». Именно ему подчинялись заводы-строители этих аэросаней. Для аэросаней НКЛ-6 нашлось много работы. Они не только участвовали в боевых операциях, но и патрулировали открытые территории, использовались для связи, перевозки грузов, транспортировки раненых. Были разработаны специальные разновидности в рамках единой конструкции:

На сани НКЛ-6 в боевом исполнении устанавливали турель с пулемётом Дегтярёва. Для перевозки раненых строили санитарный вариант НКЛ-6С, грузовая платформа НКЛ-12, штабной вариант НКЛ-38. В этот период были решены вопросы по организационной части боевых аэросанных подразделений, собран материал для дальнейшего совершенствования этого типа вооружения. Были разработаны очень удачные аэросани НКЛ-16:

Начиная войну с СССР, объединённая евробанда рассчитывала на «молниеносную войну», однако у нашего руководства было на этот счёт иное мнение, поэтому ещё в июне 1941 года были приняты необходимые решения по проектированию новых боевых аэросаней, организации их серийного производства и подготовки экипажей. Этими вопросами занималось спецуправление в составе бронетанковых войск Красной Армии. Кроме уже проверенных НКЛ-16 были спроектированы и запущены в серийное производство аэросани НКЛ-26 и РФ-8 (ГАЗ-98). Были сформированы первые аэросанные батальоны, которые вооружили мобилизованными аэросанями НКЛ-6, ЦАГИ-IV и новыми моделями. В ноябре 1941 года они уже использовались в боевых действиях.

Работой по проектированию и внедрению в производство руководили инженеры Н.М. Андреев и М.В. Веселовский. Летом 1942 года они и группа работников предприятий-строителей за эту работу были награждены орденами и медалями. Забегая вперёд хочется отметить, что транспортные аэросани были переданы в народное хозяйство, а их после войны производство было прекращено только в 1959 году. Вот аэросани НКЛ-6, которые использовали для доставки народам севера газеты «Правда» и прочей корреспонденции:

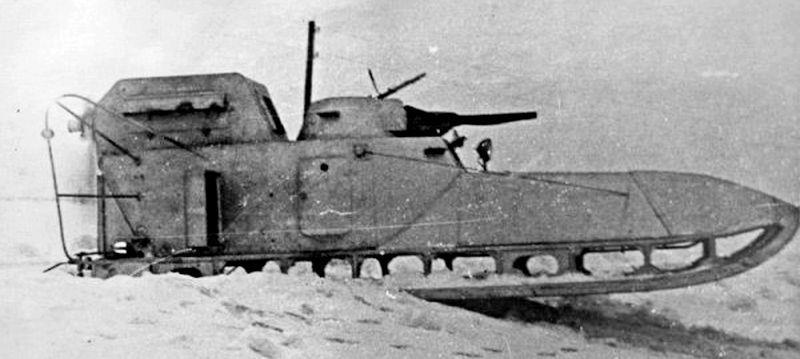

Аэросани НКЛ-26 имели корпус из 10-мм брони, что обеспечивало защиту от осколков и пуль винтовочного калибра. Экипаж состоял из водителя и командира. Вооружение – один пулемёт ДТ-29 (Дегтярёв танковый) калибра 7,62 мм на турели. В боекомплект входило 10 магазинов (630 патронов) и 10 гранат. Двигатель типа М-11 (как на самолёте По-2) мощностью 110 л.с. мог разогнать аэросани по ровной поверхности до 70 км в час и до 30 км в час по пересечённой местности. Опирались аэросани на 4 стальных лыжи. Все они были поворотными, что положительно сказывалось на манёвренности саней. Кроме того, аэросани могли взять на буксир до двух десятков лыжников:

Вот сохранившийся экземпляр аэросаней НКЛ-26 из музея:

На внешней стороне закреплён аварийный комплект. Это запасной винт и лыжи:

Именно благодаря быстроте и манёвренности аэросани, даже несмотря на слабое бронирование, во время войны несли небольшие потери.

Второй наиболее массовый тип аэросаней в Красной Армии – это РФ-8 (ГАЗ-98):

Они были спроектированы в ОКБ Наркомречфлота под руководством М.В. Веселовского, у которого уже был за плечами серьёзный опыт по этой части. Экипаж и вооружение, как и у НКЛ-26 два человека, только гранат было чуть меньше – 6 штук. Двигатель автомобильный мощностью 50 л.с. Корпус открытый, стальной, но не бронированный. Опора – 4 лыжи. Управляемые только передние. Они было соответственно легче, меньше размерами и более манёвренными, чем НКЛ-26. Мне очень понравилась вот эта картинка с аэросанями РФ-8:

Кроме этих распространённых моделей проектировались и другие аэросани. Например, малые аэросани ЗП-1 и ЗП-2 («зимний пулемётовоз») с моторами от мотоцикла М-72. У этих корпуса вообще не было, только бронещиток впереди:

Пытались строить не только минисани. Военным очень хотелось повысить боевую эффективность аэросаней. И в первую очередь их огневую мощь. Можно встретить старые снимки, на которых видны крупнокалиберные ДШК, установленные на НКЛ-26. Пытались устанавливать на аэросани направляющие для РС. Пробовали проектировать крупные аэросани с пушечным вооружением. Такие вот, например:

Однако все они так и остались опытными машинами, так как не удовлетворяли по своим качествам военных.

Аэросанные батальоны в зимний период военного времени активно использовались в Красной Армии. Они могли стремительно появляться и так же быстро исчезать в условиях, когда противник никакой активности не ждал. Некоторое количество аэросаней числилось за НКВД. С их помощью проводились рейдовые и диверсионные операции в ближнем тылу противника. Уничтожали небольшие гарнизоны и опорные пункты, обозы снабжения передовых частей. Аэросани использовались для переброски грузов в осаждённый Ленинград, патрулировали «дорогу жизни». Их можно было встретить на Центральном, Волховском, Ленинградском, Карельском и других фронтах. Аэросани оказались для противника очень сложной целью.

Интересные воспоминания оставил маршал К.К. Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг». События относятся к 1942 году: «…Во второй половине февраля немецкий лыжный отряд – до двухсот с лишним солдат – ночью проник к нам в тыл и пересек дорогу, питавшую правое крыло армии всем необходимым. Создалось на время критическое положение.

Главный наш связист полковник П.Я. Максименко был как раз в аэросанной роте. По его инициативе ее использовали для удара по врагу.

Рота моментально выдвинулась в район, занятый немецкими лыжниками, развернулась и с ходу атаковала, ведя огонь из четырнадцати своих пулеметов. Немцы были рассеяны, истреблены. Спаслись только те, кому удалось добежать до кустов на опушке леса.

Взятые в этой стычке пленные в голос говорили, что эта атака их ошеломила: они приняли аэросани за танки и были поражены, почему же машины как будто летят по глубокому снегу.»

Всё так и было – для немцев аэросани оказались всё же неожиданностью. Разумеется, ничего особо нового в такой технике не было, неожиданностью было их боевое использование. Столкнувшись с такой проблемой, европейцы стали думать, как с ней бороться. Первым делом тщательно собрали все образцы нашей техники, которая попала к ним в руки в качестве трофеев. Оказалось, что немного в общем-то, но и это немногое постарались использовать. Вот немецкие солдаты рассматривают трофейные санитарные аэросани НКЛ-16С:

За дело взялись в «братской» Чехословакии. Там были построены для вермахта аэросани фирмы Хеншель «Макс Хеншель»:

Разумеется, на них устанавливали оружие:

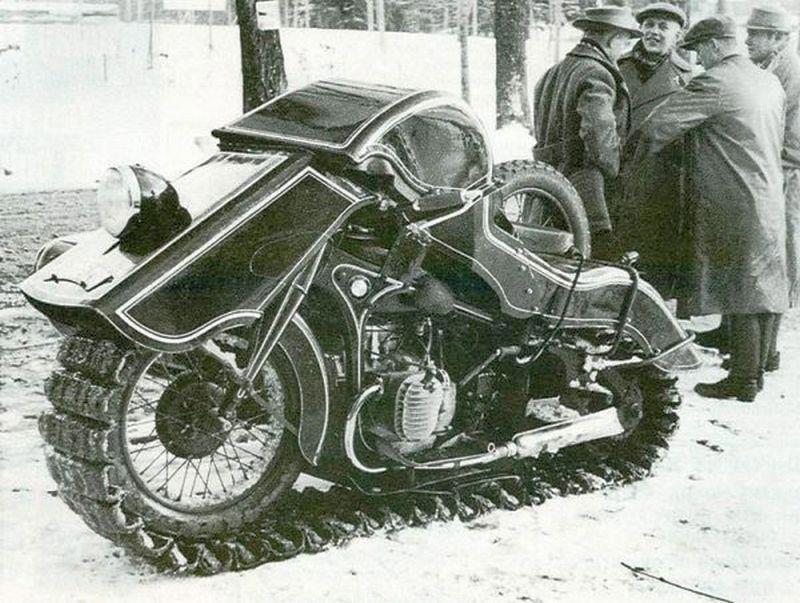

Но как-то у европейцев всё же это дело «не пошло». Технические характеристики их изделий оказались ниже советских, опытных экипажей не было совсем и организовать что-то достойное они до конца войны так и не смогли. Хотя и до войны в Европе иногда разрабатывались очень интересные машины вроде вот такого мотоцикла BMW 1940 года:

Уже после войны Мессершмидт выпускал мотоколяску для сограждан и сделал и вот такой её вариант (видать проняло):

Как и у всякого вида техники, у аэросаней были и серьёзные недостатки. Врождённые, так сказать, то есть связанные именно с особенностями этого вида техники. Помните немецких десантников, которые от аэросаней в кустах прятались? Вот. Умные ребята – в кустах от деревянного пропеллера быстро куски отлетать начнут, да и продавить кустарник у аэросаней напору не хватит. Плохо дело и когда снега нет. Можно, конечно, ещё по льду, но он есть не везде. А летом вообще ни того, ни другого не сыскать. Поэтому делались попытки поставить аэросани на колёса. Вот колёсный вариант НКЛ-16-42:

А вот и бронированный НКЛ-26 в колёсном исполнении:

Да. Выглядит красиво, но, судя по тому, что дело кончилось ничем, что-то всё же пошло не так. Сильно подозреваю, что проходимость оказалась скверная – колёсики маленькие и узкие. Не то. И ведь сразу понятно, где искать это самое «то». Понятно, что это гусеничный движитель. И все, кому в нашей стране это было понятно, честно пытались эту идею как-то реализовать. Нельзя сказать, что ничего не получалось. Получалось в целом, но всё это было достаточно сложно и дорого. А куда деньги тратить, у нашей страны и без этого хватало. Поэтому аэросани и оказались на какое-то время вне конкуренции.

А вот за океаном дела выглядели немного не так. Там с деньгами было получше, и конструкторская мысль пошла по другому пути. Например, в США в 1940 году неспешно приступили к проектированию гусеничного транспортёра. К 1943 году дело дошло до строительства первого прототипа. Гусеничный транспортёр Studebaker M29 «Weasel» проектировался с прицелом на использование его английских «командос» (1st Special Service Force) в зимних условиях. Вообще-то американцы как-то странно немного представляли себе эти самые «зимние условия», потому что транспортёр они сделали открытым:

Как вы, наверное, уже поняли – водитель слева, мотор – справа, три «пассажира» сзади и в центре стойка для установки пулемёта Браунинг. Был вариант без задних сидений, то есть – чисто грузовой. Вероятно, на случай трескучих морозов в зимних условиях предусмотрели возможность установки тента:

Двигатель установили мощностью 70 л.с., бронирование посчитали излишним. Широкие гусеницы обеспечивали машине очень малое давление на грунт. В общем, всё просто и надёжно. Доводили до совершенства свою конструкцию американцы ещё год. В 1944 году был оформлен заказ на серийное производство «Ласки» (именно так переводится слово «Weasel»). Пока разворачивали производство машину продолжали совершенствовать. Гусеницы сделали ещё шире – до 510 мм, рассмотрели вариант с установкой различного вооружения. Например, устанавливали безоткатную пушку калибра 75-мм. Потом оценили качество изготовления корпусов и решили сделать транспортёр плавающим (это на случай внезапной оттепели что-ли?). Для этого с переду и с заду добавили по поплавку. Стало вот так:

Стало вообще отлично, если забыть про «зимние условия». Вообще у меня возникают подозрения, что американские проектировщики про английских «командос» забыли сразу и насовсем. Дальнейшие события это только подтверждают. Машинки попали на фронт только осенью 1944 года в Нормандии (а ведь делали для Норвегии), а свои лучшие качества они проявили, когда союзники по колено в осенней грязи пытались унести ноги от немцев под Арденами. Собственно, на этом дело и закончилось, но «ласки» выпускались в больших количествах (около 15 тысяч штук) и прослужили в американской армии до шестидесятых годов.

Другая машинка, которая стоит упоминания, тоже была сделана за океаном и сейчас широко известна в узком кругу специалистов. Её разработал канадец Жозеф Арман Бомбардье. Да, это тот самый который основатель компании Bombardier. Всё же он жил в Канаде и проблемы у него были схожими с нашими, поэтому свои первые аэросани с фордовским двигателем от он сделал в 1922 году (самому Жозефу тогда стукнуло 15 лет). Этим делом он занимался до 1935 года, когда начал подозревать, что делает что-то не совсем то, что нужно. То ли он фотки из гаража императора нашего увидел, то ли сам смикитил, но следующей его машиной стал вот такой полугусеничный автомобиль:

Для войны же он разработал снегоход Armoured Snowmobile MK.I примерно того же назначения, что и Studebaker M29 «Weasel». Однако транспортник канадца имел противопульную броню и оригинальный гусеничный привод. В качестве вооружения на транспортёре было предусмотрены пулемёт и пистолет-пулемёт. Экипаж два человека. Двигатель мощностью 110 л.с. В самом начале 1945 года в СССР было доставлено три таких транспортёра:

Машины показались нашим специалистам интересными и по назначению сходными с аэросанями НКЛ-26. Поэтому было решено провести их всесторонние испытания. Проводили испытания совместно с аэросанями. Единственное место, где аэросани выигрывали по скорости, оказалась ровное заснеженное поле, но на пересечённой местности и на просёлочной дороге канадец оказался значительно резвей. Ему оказались «по барабану» и заросли кустарника. Однажды он даже сумел повалить небольшое дерево. Транспортёр был не рассчитан по своему основному назначению на то, чтобы использоваться в качестве буксировщика (хотя буксировочный крюк на нём имелся), но испытали и это. Получилось хорошо – пушку калибра 76 мм он буксировал без проблем. Ещё одной «штатной» проблемой всех аэросаней были крутые подъёмы. «Бомбардье» легко преодолел подъём в 20 градусов. Правда на более серьёзной круче он начинал буксовать, но тут уж ничего не поделаешь – скользко.

В отчёте испытатели отметили хорошие ходовые качества машины, хотя возможность использования его в качестве артиллерийского тягача исключили из-за малой пассажировместимости и отсутствия места для груза. Но отметили, что его целесообразно использовать в качестве прототипа для разработки своей машины. В своём нормальном виде его предложили использовать для связи и разведки.

Наступали новые времена. Нет, аэросани никуда не делись – их и потом проектировали, и строили, но от армии они были уже далеки. Их место заняли гусеничные машины и машины на пневматиках низкого давления. Ну, скоро парад будет. Там наверняка пройдут гусеничные машины для Арктики…