Авиационные двигатели - что это такое и с чем их едят

Автор: Максимилиан ЖирновДобрый день! Вы находитесь в зоопарке имени Лопе де Вега и перед вами самый волосатый гиббон, которого можно найти во всем Техасе. Это слова Ральфа Линдемана – главного героя моей новой книги «Небесный всадник». Когда я закончу эту книгу? Да кто его знает? Я даже не знаю, буду ли я ее выкладывать, потому что она в принципе предназначена исключительно для развлечения меня, любимого и пишется абсолютно без оглядки на читательские вкусы, предпочтения, правила литературы и русского языка, количество «былов» на квадратный сантиметр текста, советы Максима Горького и Чака Паланика, и тому подобный стафф. Ну ладно, я высказался. Речь сегодня пойдет вовсе не о книгах.

Я давно порывался написать статью об авиационных двигателях, только вот объем темы такой, что мне пришлось бы накарябать целый учебник, предварительно окончив авиационный институт. Поэтому я выбрал только один тип и его производные, и то дам лишь самые-самые основы. Постараюсь не влезать даже в конкретные цифры, которые я так люблю. Итак, начнем!

Как мы знаем, все самолеты подразделяются на два вида – с дырой в носу и без дыры в носу. Ну нет, конечно. На самом деле все самолеты делятся на те, которые с воздушными винтами и те, которые легко обходятся без таковых. Для начала о первых.

Когда братья Райт строили свою этажерку для прогулок по пляжу Китти-Хоук, им было доступно всего три варианта. (Да что Ворд все порывается мне исправить «Китти» на «Кити»?) Паровая машина, паровая турбина и только-только начинающий входить в моду бензиновый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – тот самый, что у многих ворчит, гудит и скрежещет под капотом «ласточки», то есть, самого обычного автомобиля. Разводить пары на самолете не хотелось ни Уилбуру, ни Орвиллу, да и котел весил многовато, поэтому достойные дети католического епископа выбрали ДВС. Как мы знаем, у них все получилось, несмотря на проклятия отца, который бежал за самолетом, потрясал кулаками и кричал на весь пляж, что рожденный ползать летать не может. А вы думаете, откуда некий Алексей Пешков взял свои бессмертные строки?

Так вот, ДВС в начале XX века стал основным типом двигателя. Правда, в 1933 году Джордж и Уильям Бесслеры (снова братья) присобачили к самолету паровую машину и построили вполне успешный биплан Airspeed-2000 (надеялись влететь на нем в XXI век?), но им никто не заинтересовался. Конструкция, достойная лучших стимпанковских романов так и осталась в единственном экземпляре. А жаль, между прочим – самолет получился практически бесшумным, в отличие от гудящих и ревущих леталок с бензиновыми моторами.

Все бы хорошо, да вот еще в начале 30-х годов прошлого века особо умным авиационным инженерам стало понятно, что долго так продолжаться не может. Увы, мощность поршневого двигателя бесконечно расти не желает. Ну, то есть, мощность растет, но масса начинает расти куда быстрее и самолет с таким движком летать не захочет. Для справки: самый мощный в мире поршневой авиационный двигатель Lycoming XR-7755 весил 2740 кг при мощности в 5000 лошадиных сил. Сравните: турбовинтовой двигатель НК-12М при чуть большей массе (2900 кг) имел мощность 15000 лошадиных сил – втрое большую! К тому же 36-цилиндровый поршневой движок был настоящим произведением искусства, сравнимым по сложности, наверное, с машиной времени дока Брауна. Даже готовые на все военные от него отказались. В серию это чудо техники так и не пошло.

На самолет пытались прикрутить все, что могло тащить его вперед. Например, ракетный двигатель. Но его огромный недостаток в том, что он должен возить с собой рабочее тело – то есть ту массу, которую надо отбросить назад, чтобы двигаться вперед. Так что ракетный двигатель не то чтобы оставили в покое, просто отложили в дальний ящик – для космической техники. Требовалось нечто другое – куда более экономичное. И «это» носит название воздушно-реактивный двигатель.

Маленькая техническая справка. Воздушный винт использует в качестве рабочего тела обычный воздух. Он не ввинчивается в него, как принято думать – воздух не твердая среда. Нет, пропеллер просто отбрасывает его назад, создавая на реактивную тягу. Но его не принято считать реактивным, а почему, я расскажу позже.

И еще в 1937 инженер-конструктор Фрэнк Уиттл представил первый в мире работоспособный турбореактивный двигатель. Здесь-то все и началось. Именно турбореактивный двигатель и стал великим прорывом в авиации. Именно он открыл новые горизонты, вывел самолеты на сверхзвук и позволил им подниматься в стратосферу. Собственно, именно о нем я и расскажу.

В турбореактивном двигателе (ТРД) нет цилиндров, поршней, сложной системы клапанов и прочих необходимых поршневому двигателю устройств. ТРД по конструкции прост, как апельсин, но создание его требует высоких технологий.

И, чтобы нам лучше понять работу ТРД, представим себя частичкой воздуха. Для простоты – единой частичкой, без деления на кислород, азот и так далее. Кубическим миллиметром, в котором намешано все подряд.

На входе в двигатель установлен направляющий аппарат – кольцо, захватывающее такие же частички, как и мы, и отправляющее их в жадную пасть устройства с хитрым названием компрессор. Нам повезло, и мы попали внутрь этого устройства. Здесь его бешено вращающиеся лопасти сгоняют нас, только что спокойно витавших в атмосфере с нормальным давлением, в плотную толпу, где мы оказываемся плечом к плечу с другими счастливчиками. Именно так – сначала воздух необходимо сжать, и делает это компрессор – сложная система вращающихся и неподвижных лопаток. Сжимаясь, воздух дополнительно разогревается, и вот мы отправляемся на свидание – в уютное любовное гнездышко под названием «камера сгорания». Здесь симпатичные девушки в форме с нашивками «авиационное топливо A-1» (или попросту «керосин») хватают каждого десятого и сливаются с ними в любовном объятии. Да, в реакции горения топлива участвует всего около десяти процентов проходящего через двигатель воздуха. Иначе самолеты давно бы превратили весь кислород планеты в углекислый газ. (И еще раз – строго говоря, в реакции с топливом участвует только кислород, но мы для простоты рассматриваем всю смесь).

Вспышка страсти дает мощную мотивацию и тем, кто превратился в раскаленные газы, и всем остальным – кому девушек не досталось. С визгом и улюлюканьем толпа недовольных устремляется к выходу. Но оказывается, что за посещение заведения нужно платить, даже если тебе не досталось подруги. За камерой сгорания установлено состоящее из лопаток колесо турбины, которая, как ни странно, насажена на один вал с компрессором. Выбегая наружу, каждый обязан толкнуть свою лопатку. В результате турбина крутится, компрессор крутится, лавэ мутится, как говорится. После турбины мы, все еще недовольные, попадаем вместе с продуктами любви в сопло. Оно сделано такой формы, что дает нам мощного пенделя и вышвыривает вон из самолета в самом прямом смысле. Попросту говоря, в сопле и раскаленные газы – продукты сгорания керосиновых девушек, и разогретый, но девственный воздух, расширяются и ускоряются. И напоследок, прежде чем отправится в свободное плавание, мы мстительно пинаем двигатель маленькой ножкой. А ему только этого и надо! Этот пинок вместе с пинками миллионов других таких же счастливчиков и несчастных, и создает реактивную тягу.

Вроде бы все? Почти. Иногда тем, кому не хватило девушек, судьба дарит второй шанс. Сразу за турбиной и перед соплом устанавливают форсажную камеру, куда приглашают новых девушек – впрыскивают дополнительное топливо. Еще процентов пятнадцать любителей обнимашек превращаются в пламя и дым. В результате тяга двигателя резко возрастает, но и девушек требуется слишком много – расход горючего становится непомерно большим. Поэтому форсжные камеры ставят только на военные самолеты. Из пассажирских я форсажные камеры припомню только на сверхзвуковых «Конкордах» и Ту-144. К слову, у «Конкорда» форсажный режим был основным режимом работы двигателей, что большая редкость. Вообще, сейчас, с целью экономии топлива, стараются как можно больше воздуха «продинамить», то есть, прогнать его через двигатель «впустую», используя как рабочее тело. А то и вовсе не впустить его внутрь. Но об этом чуть позже.

Немного о воздушном винте. Повторюсь: он тоже работает по реактивному принципу, отбрасывая массу воздуха назад, но реактивным не считается. Почему же? Вопрос исключительно в классификации. Турбореактивные двигатели считаются двигателями прямой реакции. Двигатели с винтом – двигателями непрямой (а только через этот самый винт) реакции, соответственно. Вот и вся недолга.

Конструкторы не были бы конструкторами, если бы не захотели скрестить бульдога с носорогом. Получив в свое распоряжение чудесный турбореактивный двигатель, в их больное сознание вкралась мысль: у нас из двигателя торчит круглая пимпа, которая вращается. Это ж-ж-ж неспроста. А что если насадить на нее воздушный винт?

Сказано – сделано. Поставили двигатель на самолет и нажали на красную кнопку запуска. Винт меееедленно начал раскручиваться, а потом сказал «как же вы меня все достали» и улетел в неведомую даль. До сих пор ищут. Поставили второй – одной просекой в лесу больше. Нет бы конструкторам успокоиться и поберечь зеленые насаждения, так начали разбираться что к чему. Весь лес возле опытного аэродрома превратили в дрова, прежде чем докопались до истины.

Оказалось, что турбина – это высокоообротное устройство. Частота ее вращения – 30 тысяч оборотов в минуту. А винт надо крутить вдесятеро медленнее.

Думали долго. На помощь пришли кораблестроители. Они, когда им надоело собирать прилетающие в порт винты, подсказали авиаторам: «Да что вы страдаете? У нас на паровых турбинах давно стоят редукторы – шестеренки разных размеров. Давайте мы вам презентуем один с турбоэлектрохода «Тикондерога»! Ручаемся, вам понравится». Делать нечего, и на аэродром доставили один редуктор. Правда, он оказался великоват, но на его основе собрали и изготовили агрегат нужных размеров. И самолет зажужжал и полетел, да еще как.

Ну, шутки шутками, а на самом деле прототип турбовинтового двигателя был создан гораздо раньше турбореактивного – аж в 1913 году русским лейтенантом Никольским. Первый же пригодный к применению двигатель запатентовал венгерский инженер со смешными именем и фамилией Дьёрдь Ендрашик в 1929 году. (Интересно, выглядел он так же забавно, как и его фамилия?)

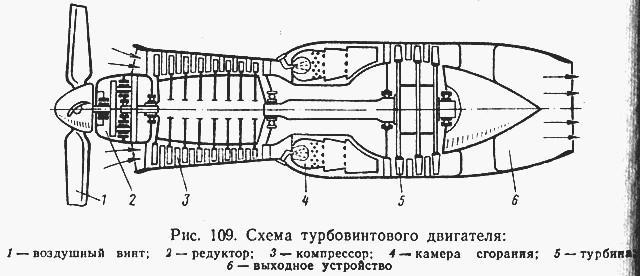

Позже выяснилось, что ставить винт на один вал с компрессором все-таки не очень комильфо – у них разные режимы работы. Поэтому в современных турбовинтовых двигателях за турбиной компрессора ставят еще одну, связанную через редуктор с винтом. Такие двигатели называются двигателями со свободной турбиной. Когда я увидел схему такового, у меня чуть не сорвало кукушку. У этого двигателя компрессор располагался сзади, а турбина – спереди. Воздух же подавался через систему изогнутых воздуховодов. Понятное дело, не у всех так, но конкретно у этого, вот:

И все-таки у турбовинтового двигателя часть тяги (до десяти процентов) создает сопло. А если сопло убрать и заменить простым выхлопным устройством? Тогда наш двигатель становится турбовальным – их ставят на вертолеты или на танки с кораблями. Ну да, на танках Абрамс и Т-80 стоят газотурбинные двигатели. И на многих кораблях – они называются «газотурбоходы», тоже.

Для чего же нужен такой гибрид, если есть превосходный турбореактивный двигатель, свистящий, как десять тысяч ежиков с дырочкой в правом боку? Ответ прост: турбовинтовые двигатели в разы экономичнее турбореактивных на малых и средних скоростях – до 300-600 километров в час. И если высокая скорость нам не нужна, к примеру, на самолетах местных авиалиний, летающих на маршруте Водкинск – Бутылкинск, то турбовинтовой двигатель становится нашим выбором. На более высокой скорости альтернативы ТРД нет. Шумит турбовинтовой двигатель тоже намного меньше турбореактивного, но это дело другое.

Позже, в борьбе за экономичность, конструкторы вновь скрестили бульдога с носорогом, правда, немного другой породы. Перед основным компрессором ТРД поставили еще один – компрессор низкого давления, прикрутив его, надо сказать, к отдельной турбине. Изрядную часть воздуха этот компрессор прогонял мимо двигателя – через особое сопло так называемого внешнего контура. Получился двигатель под названием «двухконтурный турбореактивный».

Компрессор низкого давления рос, рос и выросло… что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь, как говорится. Получилось так, что этот компрессор, работая в составе внешнего контура, начал создавать восемьдесят процентов тяги. Инженеры чесали репу и бились головами о кульманы, но не могли ничего придумать. Тогда они объявили конкурс на лучшее название. В конструкторское бюро лавиной посыпались письма – их не успевали читать. В одном из них, с далекой Чукотки, местный житель спрашивал, как ему подключить вентилятор, если в чуме нет электричества. И конструкторы возрадовались. Разжиревший компрессор назвали вентилятором, а двигатель – турбовентиляторным. Что стало с чукчей, никому доподлинно не известно. Говорят, он получил премию, уехал путешествовать по Крайнему Северу и присоединился к экспедиции Сигизмунда Леваневского.

Турбовентиляторный двигатель намного экономичнее турбореактивного и очень широко используется на транспортных и пассажирских самолетах. Да и на военных сейчас сплошь турбовентиляторные или двухконтурные турбореактивные с форсажной камерой. Одноконтурных двигателей давно уже не осталось в авиации, но в авиамоделизме они применяются достаточно широко.

В общем, на этом все. Добавлю только, что поршневые двигатели никуда не делись – они до сих пор активно используются на самолетах малой авиации – небольших частных самолетиках, летающих низко и медленно. Здесь пока им замены нет.

Ну ладно, всем пока. Надеюсь, когда-нибудь рубрика «Разбор заклепок» еще порадует вас новой статьей.