Тактика боя на ближней дистанции

Автор: Евгений КрасНачало Великой Отечественной войны для нашей страны ознаменовалось потерей огромного количества самолётов. Подавляющее большинство машин было уничтожено прямо на аэродромах, даже не успев подняться в воздух. В результате в Красной Армии сложилась парадоксальная ситуация – вполне подготовленных пилотов было много, а вот в небе их не было. А работы между тем для них оказалось больше, чем достаточно. И защищаться от налётов вражеской авиации нужно и войска непрошенных гостей тоже нужно было как-то достойно встретить. Если для борьбы с бомбардировщиками особой альтернативы не было, кроме зенитной артиллерии с истребителями, то «рядовая» работа по штурмовке могла предполагать и творческий подход.

Часто… да что там – «часто», практически везде можно прочитать про то, что, мол, тогда спохватились, начали что-то такое «колхозить на коленке», переделывая всё, что может в принципе летать в какие-никакие боевые машины. Все эти заметки сильно похожи на описание какой-то суетливой паники в головах инженеров и авиастроителей. Наверное, какой-то элемент спешки и был тогда, но это совсем не означает, что делалось всё абы как и абы кем. Сложная инженерная техника требует достойного инженерного подхода и без него ничего путного получится не может. Да и с бухты барахты даже инженер особо не развернётся. Тут ещё нужен опыт такой работы. И такой опыт у наших конструкторов имелся. Поэтому некоторые «неожиданности» в авиации в какой-то степени были очень даже ожидаемы.

Впрочем, в начале войны запрещать творческую энергию масс никто не собирался. Поэтому было даже специальное разрешение от высшего начальства вооружать непрофильную технику для нужд фронта. Единственное ограничение – не более одной машины. Нужно полагать, что это на случай неудачи. Такие переделки были по воспоминаниям участников событий, хотя подробности сейчас часто трудно узнать доподлинно.

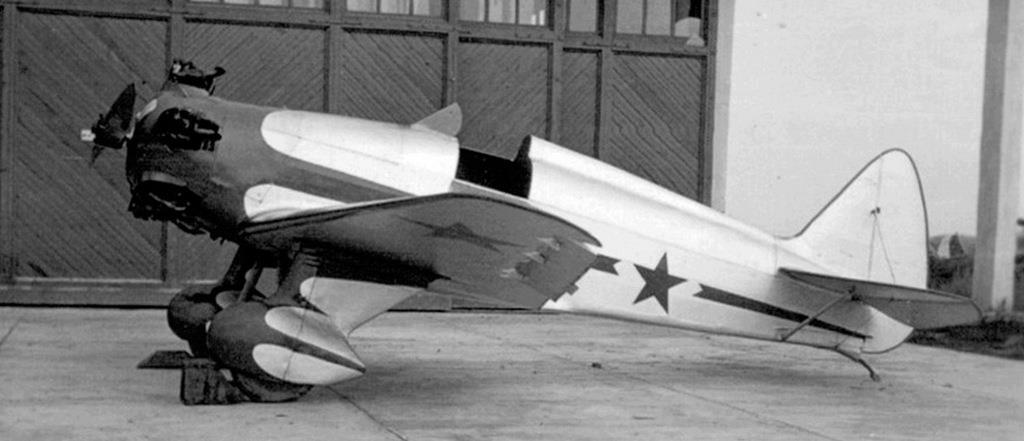

C малой авиацией тогда в стране было всё относительно неплохо. То есть типов самолётов было много, а недостаток подходящих двигателей и другого оборудования заставлял это разнообразие «стандартизировать». Среди всего этого многообразия учебные машины занимали очень большое место. Стране были нужны пилоты. Именно в качестве учебных самолётов в КБ Яковлева до войны и были разработаны два маленьких самолёта. Это УТ-1 (АИР-14):

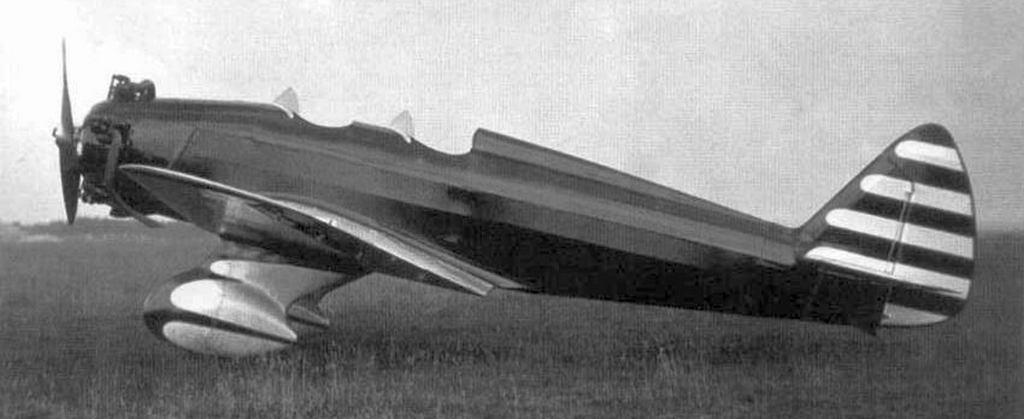

И его «родной брат», тоже учебно-тренировочный УТ-2:

Наверное, вы сразу заметили их главное отличие, отражённые в обозначении – это были одно- и двухместные машины. Яковлев всегда придавал внешнему виду своих машин большое внимание. Даже жалко, что эти фотографии чёрно-белые. Вот представьте себе, что на самом деле они были раскрашены в белый с красным цвета. Красавчики! Хотя зачем напрягаться. Такие самолёты и сейчас есть. Немного по-другому покрасили, но всё равно – оценить можно. Вот реплика двухместного УТ-2:

А вот и современный УТ-2 в полёте:

Это было время, когда ещё не до конца был решён вопрос о том, каким должен быть истребитель – монопланом или бипланом. Учебно-тренировочные самолёты Яковлева УТ были сделаны монопланами. Поликарпов же сделал биплан У-2, но про него чуть позже. Машины КБ Яковлева оказались очень удачными, хотя и требовали строгого к себе отношения. Это было заранее так задумано. Ведь будущим лётчикам-истребителям с УТ потом предстояло пересаживаться на ещё более «строгие» машины. Ну, а раз задумка была в тренировке истребителей, то вполне естественной была мысль об установке на самолёты вооружения. На основе УТ-1 образца 1939 года (с удлинённой моторамой) был разработан учебно-боевой вариант УТ-1. На него установили синхронный пулемёт ШКАСС с боекомплектом на 250 патронов, прицел ПБП-1 и фотокинопулемёт ПАУ-22. Нужно понимать, что это просто сказать, что «установили». На самом деле всё очень непросто – ведь при этом изменяется не только масса машины, но и положение её центра тяжести тоже существенно изменилось. А это в свою очередь сказывается на лётных качествах машины. Конструкцию пришлось существенно переработать. Заодно уж внесли и другие изменения, улучшавшие качества самолёта. То есть к вопросу подошли комплексно. Несмотря на предпринятые усилия самолёт получился не очень удачным и в серию не пошёл. Однако опыт впоследствии пригодился.

В 1941 году «яковлевцам» стало не до учебных машин и его милитаризацией занялись инженеры из училища морской авиации имени Сталина. На этот раз на него установили два ШКАССа поверх крыла, а под крылом нашлось место для направляющих четырёх РС-82. Добавили прицел КП-5 и «истребительную» рукоятку управления. Внесли и другие необходимые изменения для обеспечения боевой работы. На некоторых машинах решили устанавливать по две ракеты и по два держателя для осколочных бомб АО-10. Испытания трёх переоборудованных машин продолжалось до февраля 1942 года. Велись подобные работы и по переоборудованию УТ-2. Пробовали переделывать самолёты и в полевых условиях. Однако отсутствие достоверных материалов об этих случаях говорит о том, что они не были очень успешными. Первые закамуфлированные четыре боевых УТ-1Б поднялись в воздух 11 февраля 1942 года. Самолёты, хоть и не сразу, но были приняты на вооружение. Лётные качества, естественно, изменились, и к полётам на них допускались только очень хорошо подготовленные пилоты.

Первые удары по противнику боевые УТ-1Б нанесли 23 мая под Севастополем. За ночь лётчики совершили до 8 боевых вылетов каждый. Атаковали одиночными самолётами с интервалом в 10-15 минут. Сначала выпускали РС, потом огонь из пулемётов. Целями становились ДОТы, артиллерийские и миномётные батареи, прожекторы. То есть – работа точечная, как у снайперов. В процессе была разработана интересная тактика. Сначала выходил старенький истребитель И-5. Его задачей было «вскрыть» места дислокации зенитных батарей. На его шум реагировали – начинали стрелять. Вот тут и приходила очередь УТ-1Б. Они буквально подкрадывались к целям благодаря своим маломощным и малошумным моторам. До первого июля лёгкие штурмовики совершили 778 боевых вылетов. В небе было потеряно две машины. Эвакуировать оставшиеся исправными машины не смогли, и они были уничтожены на аэродроме.

Между тем в Моздоке уже формировалось новое подразделение, на вооружении которого стояли 21 УТ-1Б. Подразделение вошло в состав ВВС Черноморского флота и базировалось на аэродроме Анапское. До 21 августа лётчики совершили 260 боевых вылетов. Большей частью летали ночью. К августу в строю осталось 15 самолётов. Один был передан в другое подразделение, остальные были потеряны по разным причинам. Нужно отметить, что все эти машины никаких средств объективного контроля на себе не несли. Поэтому оценить эффективность их работы было довольно сложно. Однако был момент, когда именно самолёты УТ-1Б оказались вне конкуренции. Это было во время борьбы за Кавказ. Противник рвётся в горы – они хотят отрезать войска, защищающие Новороссийск. Узкое ущелье, по которому движется враг. В таком месте его могут достать только лёгкие манёвренные самолёты. Только они и могут. УТ-1Б взлетали, огибали гору и выпускали свои ракеты. Потом шла очередь пулемётов – 420 выстрелов на ствол. В прицеле главная цель. На языке военных она сухо называется «живой силой», но для мирных людей это грабители, убийцы… просто зверьё, недостойное зваться человеческими именами. Всё – боекомплект пуст. Пилоты возвращаются, перезаряжаются и снова назад – заниматься своей работой – убирать скверну с нашей земли. Заправка через раз – топлива хватает на два вылета – всё очень близко.

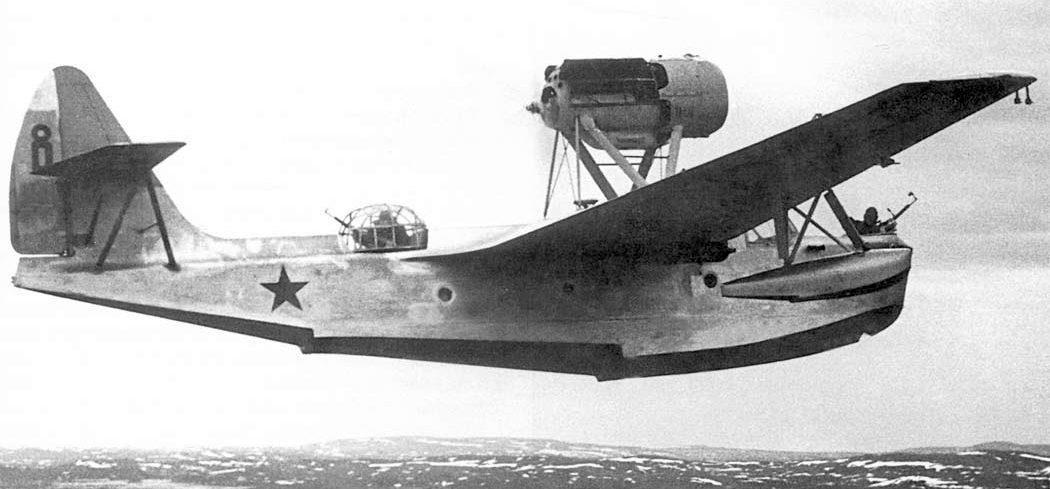

Рядом с ними воевали и большие ребята. Ночью работали семь МБР-2 и двенадцать УТ-1Б, днём их сменяли И-15бис и штурмовики Ил-2. Противник несёт потери, но продвигается вперёд. Двое суток бешеной работы. Последние вылеты лёгких штурмовиков были сделаны до полуночи 23 августа. Потом танки вышли к самому аэродрому – нужно было эвакуироваться. Снова в бой они пошли с аэродрома под Геленджиком. Всего с 23 августа по 22 сентября УТ-1Б совершили 517 боевых вылетов. Большая часть – ночью. Противник двигался под огнём лёгких штурмовиков. Даже их аэродром под Анапской подвергся штурмовке наших самолётов.

Бои продолжались. До конца октября летающие лодки совместно с лёгкими штурмовиками выполнили ещё 330 ночных боевых вылетов. На смену УТ-1Б приходила новая техника. Их осталось только четыре машины. Но и они до декабря совершили 192 боевых вылета. Они атаковали цели, указанные пехотой на земле сигнальными ракетами. До конца декабря в строю в разных подразделениях ещё воевали семь УТ-1Б. Они были очень простыми, очень маленькими и очень надёжными. Даже при предельно напряжённой работе и плохом обслуживании, они продолжали летать и довольно удачно, ведь половина потерь относилась к небоевым. К их преимуществам нужно отнести их скрытность – ведь летали они по сравнению с большими собратьями очень тихо. А ещё очень медленно. Именно благодаря этим качествам они могли приблизиться к цели незаметно и прицелиться точно. Противнику пришлось забыть про ночной отдых – никто из них не знал, когда за ними придёт тихая смерть с неба.

Фотографий этой машины осталось немного и качество их оставляет желать большего, но в этом мире есть авиамоделисты. Вот их работа. Всё точно:

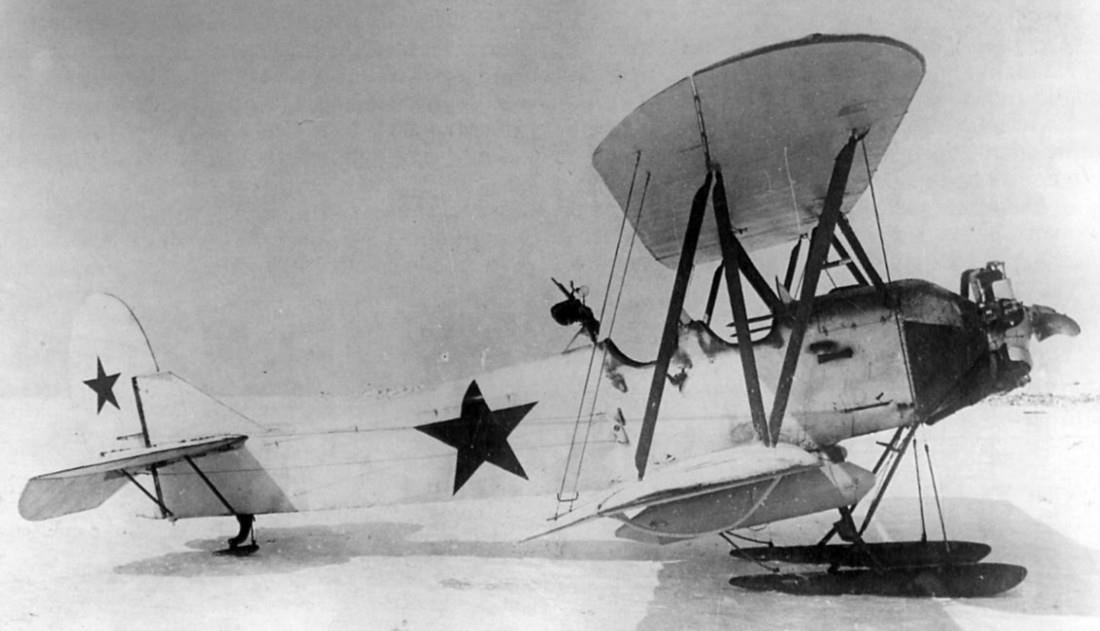

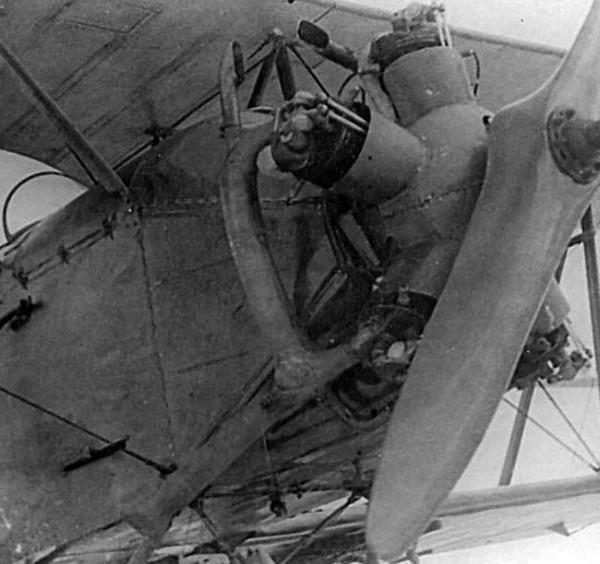

А вот так выглядели их напарники – летающие лодки МБР-2:

Характеристики штурмовиков УТ-1Б были следующие:

Масса пустого самолета …………………………. 480 кг

Масса взлетная ……………………………………. 759 кг

Мощность двигателя М-11Г ……………………… 115 л.с.

Максимальная скорость …………………………… 190 км/ч

Дальность …………………………………………… 520 км

Потолок ……………………………………………... 4600 м

Вооружение ………………………………………… 2 пулемета ШКАСС + 4 РС-82.

Положительные качества самолётов УТ и опыт боевого применения сподвигнул КБ Яковлева развивать эту тему. В 1942 году был разработан УТ-2М, в 43-ем сделали УТ-2Л, постаравшись максимально приблизить его к боевому самолёту, чтобы улучшить качество подготовки пилотов. Сделали закрытую кабину, сделали его проще по технике пилотирования, установили двигатель мощностью 145 л.с. Посмотрите на эту фотографию:

Нет, это не ЯК-18. Это тот самый УТ-2Л. Продолжая эту тему, разработали одноместный Як-5 с убирающимся шасси, ВРШ, пулемётом ШКАСС, дополнительным радио и навигационным оборудованием. Серийно эти машины не строились, но уже после войны именно на этой основе был сделан цельнометаллический спортивный Як-18.

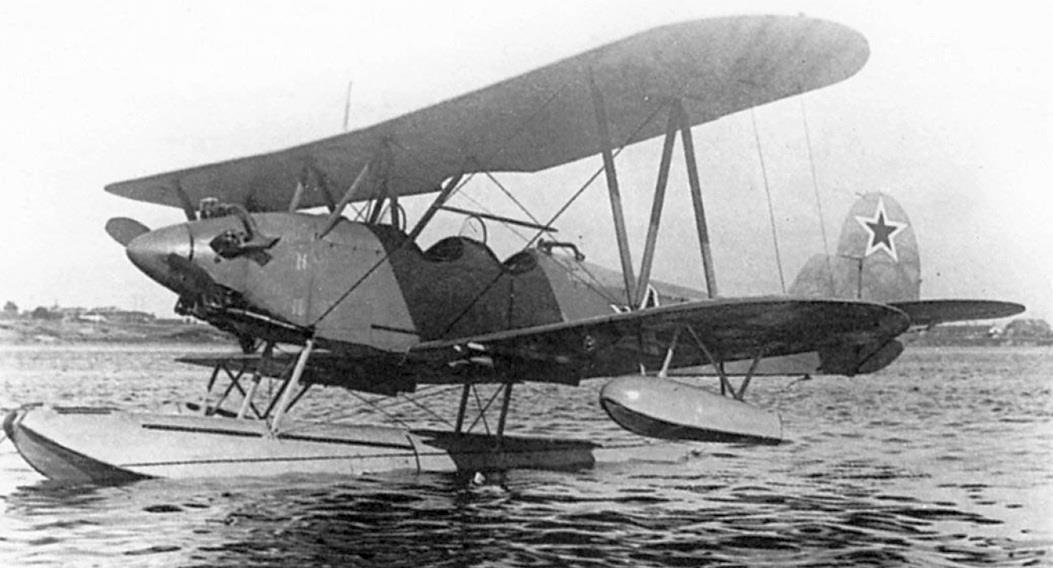

Ещё один самолёт я уже упомянул. Это И-5. Думаю, что есть необходимость вспомнить о нём чуть подробнее. В каком-то смысле он в Красной Армии был «неудачником». То есть ему не удалось засветиться ни в одном боевом конфликте между двумя большими войнами. Испания, Хасан, Халхин-Гол, финская... все они как-то прошли мимо него. К началу Великой Отечественной это был жуткий тихоходный анахронизм со скоростью около 250 км в час. Но это был очень лёгкий и манёвренный анахронизм, на котором стояло целых четыре ШКАССа. А ещё он мог взять до 50 кг бомб. При остром недостатке машин авиатехники вместе с лётчиками сами восстанавливали уже списанные И-5, собирая одну машину из двух-трёх. Да, использовать их, в качестве истребителей было уже невозможно, но в качестве лёгких штурмовиков они вполне были пригодны. Иногда на них дополнительно навешивали пусковые направляющие для РС-82. На таких машинах до перевооружения на Ил-2 воевали в самые первые месяцы войны под Севастополем, в Крыму, на Кавказе. Последние И-5 были списаны только в 1943 году. Вот каким он был в свои лучшие годы:

Говорить о лёгкой боевой авиации и не вспомнить про Поликарповский У-2 (По-2) просто невозможно. Этот изначально учебный самолёт едва появившись на свет в 1928 году, сразу привлёк к себе внимание самых широких слоёв населения:

Неубиваемо надёжный, простой в пилотировании самолётик просто просился на то, чтобы его использовали везде и всюду. Кроме штатных задач в авиашколах они сразу начали использоваться в качестве связных (У-2С). В армии они пригодились корректировщикам артогня (У-2НАК). Для нужд сельского хозяйства на него установили оборудование на 250 кг химикатов для опыления полей (У-2А, У-2АП, У-2АО). Может именно тогда он и получил одно из своих прозвищ – «кукурузник»? Не знаю, но вот знаю, что именно на основе такой сельхозтехники в 1930 году был разработан самолёт-лимузин для самого С.М. Кирова (У-2КЛ). Вот он на старом фото:

Машина оказалась удачной и даже выпускалась небольшими сериями для больших начальников, у которых работа была связана с большими разъездами.

Самолёт сразу был предназначен для варианта с колёсами и с лыжами (лето-зима). Из У-2 очень быстро сделали и водоплавающий вариант У-2П (поплавковый):

И был даже не один водоплавающий самолёт. Вот ещё один вариант на основе У-2. Марка У-2М:

Сделали и трёхместную машину для различных нужд. Пример лимузина для Кирова оказался заразительным и сделали трёхместный вариант с полностью закрытой кабиной:

Вот ещё один вариант для относительно комфортной перевозки пассажиров или для медицинских целей:

Медики вообще на него обратили внимание ещё задолго до войны. В результате появился первый медицинский вариант для срочной эвакуации больных и раненых из труднодоступных мест:

Соблазн сделать из этой очень надёжной машины боевой самолёт возник задолго до начала войны. Первый вариант переделки относится к 1933 году и назывался он У-2ВС (войсковая серия). На него установили курсовой и турельный пулемёты, бомбодержатели для мелких авиабомб, прицелы. Делались и прочие доработки. Однако вряд ли эти первые дожили до начала войны. Здесь важно то, что опыт уже имелся. Это У-2ВС образца уже 1943 года:

Во время войны самолёты с обозначением У-2ВС (По-2ВС с 1944 года) использовались в армии в качестве связных. Специально для боевых действий были разработаны в 1941 году варианты У-2ЛШ (лёгкий штурмовик) и У-2ЛНБ (лёгкий ночной бомбардировщик).

Самолёт У-2ЛШ как правило был вооружён пулемётом ШКАСС для защиты задней полусферы, имел крепления для бомбовой нагрузки массой до 120 кг и четыре направляющих для ракет РС-82. Иногда можно было встретить штурмовики с курсовым пулемётом на правом нижнем крыле:

Вот так крепились крупные бомбы под крылом боевых У-2:

Вместо одиночных бомб могли устанавливаться специальные бомбовые кассеты для мелких авиабомб. Вот самолёт с такими кассетами:

В варианте У-2ЛНБ направляющих для РС не предусматривалось, но бомбовая нагрузка при этом возрастала до 200 кг. Кроме крепления бомбовой нагрузки снаружи, были разработаны варианты размещения мелких бомб в кассетах в специальном отсеке позади места штурмана, но такой вариант в серию не пошёл.

Стали ещё актуальнее санитарные самолёты, которые использовались для срочной эвакуации раненых. Специальные отсеки для них крепились поверх нижнего крыла:

На самолётах типа У-2 стояли те же двигатели М-11, что и на самолётах УТ. По этой причине самолёты были малозаметными. То есть при полёте на высоте выше 1000 метров их на земле вообще можно было не услышать. Если же налёты проходили в условиях фронта, то есть на фоне шума от стрельбы, взрывов и прочего, то дальность слышимости снижалась ещё больше. Иногда можно прочитать, что самолёты выходили в атаку с выключенными двигателями, однако это было не совсем так. Ведь при выключенном моторе снижается возможность маневрирования. На малошумность У-2 обратили самое пристальное внимание многие и пытались сделать её ещё лучше. Проводились специальные исследования, эксперименты. На этой основе разрабатывались глушители для двигателей М-11. Работы проводились разными специалистами и в разных местах. К числу самых распространённых систем можно отнести глушители-искрогасители АКС-2 (1942 год), МАКФ-4 (образца 1943 года) и ШПГ-2 (с 1944 года). Вот так выглядел МАКФ-4:

А вот так выглядел более совершенный ШПГ-2:

Попутно совершенствовалась и тактика применения. Разделили базовые аэродромы, которые находились в глубине обороны и аэродромы подскока. На них можно было быстро заправиться и зарядиться. Интенсивность работы резко возрастала. Были случаи, когда У-2 совершали за ночь до 10 боевых вылетов. Бомбовую нагрузку часто увеличивали до 300 кг. И это при очень высокой точности бомбометания на малых скоростях и высотах. Не удивительно, что некоторые исследователи говорят, что У-2 были самыми эффективными боевыми самолётами Великой Отечественной войны. Например, в 1943 году во время сражения за Донбасс усилиями бомбардировщиков У-2 станция Успенская снизила пропускную способность вдвое. Немцы из-за потерь полностью отказались от ночной перевозки грузов.

С появлением шумопламегасителей боевая эффективность возросла ещё больше. Лётчики отмечали, что немцы в ближнем тылу часто вообще не реагировали на появление У-2. То есть не выключали фар автомобили, не гасили огней железнодорожные станции. Самолёты, оборудованные глушителями, или не замечали, или путали со своими. Спокойствие полное, пока на голову не начинали сыпаться бомбы и ракеты. Было отмечено несколько случаев, когда, не узнав по шуму двигателей, на вражеских аэродромах давали сигналы на посадку. Зенитные батареи против У-2 также действовали не слишком успешно. Зато очень хорошо обнаруживали своё местоположение вспышками. Чем лётчики умело пользовались.

Однако главным показателем эффективности У-2 можно, наверное, считать попытки немцев завести подобную технику в своих «люфтваффе». Для этой цели они пытались использовать несколько своих машин (Ar-66, FW-44, Bu-131), сходных по характеристикам, но что-то у них так и не срослось. Самая настырная работа велась с самолётом Гота Go-145С:

Он впервые поднялся в небо в 1934 году как машина для первоначального обучения пилотов. В 1944 году их переделали в лёгкие ночные бомбардировщики. Самолёты Go-145С могли нести до 100 кг бомбовой нагрузки и имели пулемёт для защиты задней полусферы. То есть были очень похожи на У-2 (По-2). Но… не судьба. Наверное, настырности не хватило или педантичность под ногами мешалась.

Ну, а У-2, превратившись в По-2, успешно довоевал до конца войны… И я имею в виду даже не Великую Отечественную войну. Последние боевые вылеты самолёты По-2 совершили во время войны в Корее. Там они занимались своей «нормальной» работой – всё также бомбили ночью, но уже американские войска. И получалось вполне успешно. Были даже случаи успешных ночных налётов на аэродромы с новейшими реактивными самолётами. Американцам ответить подобной «любезностью» не удалось – а не было, в сущности, у корейцев никаких аэродромов для По-2. Машины днём прятали в специально вырытые капониры или в горные ущелья. Взлетали они с грунтовых дорог. Интересно, что как минимум один Lockheed F-94 Starfire американцы потеряли в воздушном бою против По-2. Американский пилот, в надежде сбить тихоходного, но очень манёвренного «ночного охотника», увлёкся и врезался на сверхнизкой в гору. Впрочем, подробностей здесь мало известно – Северокорейские архивы даже для самих северокорейцев не очень-то открываются.

Можно припомнить достаточно примеров в мире, когда именно лёгкая и даже сверхлёгкая авиация оказывалась очень эффективной в специфических боевых условиях. Но… может как-нибудь в другой раз.