Энергетический зигзаг

Автор: Евгений КрасВ конце 19 века с энергетикой всё было ещё сильно не определённо. То есть понятно было, что с имеющимся положением вещей нужно что-то делать, но с магистральными направлениями ещё не определились окончательно. Поэтому проводилось много экспериментов, строили опытные установки. Одним из таких направлений были опыты с газогенераторными установками, которые могли работать на возобновляющихся источниках энергии, к которым относилось дерево. Нет, речь идёт не о паровозах и вообще не о двигателях внешнего сгорания. Как раз с ними-то всё было понятно, и они активно развивались и во флоте, и на железных дорогах. Но было и другое направление – двигатели внутреннего сгорания, работавшие от газогенераторных установок. Да, они были и остаются очень громоздкими, не очень эффективными и вообще-то не очень удобными в эксплуатации. Но у них было и положительное качество – источник топлива был чуть не везде. Поэтому инженеры упрямо возвращаются к этой идее вновь и вновь.

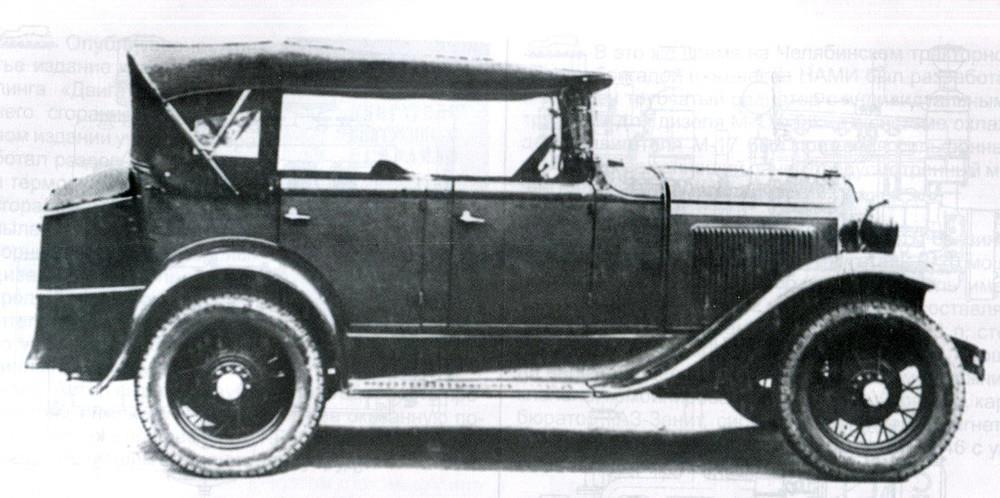

В нашей стране в двадцатых годах с энергетикой было не очень хорошо. Всё, что было создано во времена Империи восстанавливали, как могли, но этого было мало – страна окружена врагами по всем границам, и вялотекущие боевые действия различной интенсивности продолжаются практически непрерывно. Нужны транспортные средства для хозяйства и армии, нужно топливо для них, а доставка этого топлива очень сложна и не очень ритмична. Стоит ли удивляться, что инженеры вернулись к опытам по применению газогенераторных установок. Первые опыты проводили на основе вот такого французского автомобиля FIAT 15 Ter (прототипом будущего АМО-15Ф):

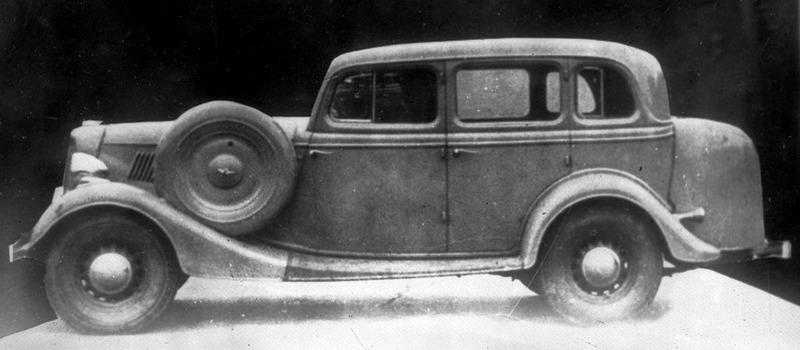

Успех ускорил работы и уже в 1934 году состоялся автопробег грузовиков ГАЗ-АА и ЗИС-5 с газогенераторными установками Москва-Ленинград-Москва. В целом всё прошло успешно настолько, что был предпринят следующий шаг. В 1935 году был создан экспериментальный легковой автомобиль с газогенераторной установкой ГАЗ-А «Автодор»:

Установку ожидаемо разместили в багажнике и серьёзно поработали с двигателем. В том же, 1935 году во время пробега из Киева в Москву он показал максимальную скорость в 60-70 км в час и расход деревянных чурок в 60 кг на 150 км. В целом неплохо, но инженеры А. Пельтцер, А. Понизовкин и И. Титов строят второй автомобиль на основе «эмки» – ГАЗ-ГМ-1:

Снова пробег и полученный результат в 67 км в час, что хоть и на 40 км в час меньше, чем у обычной «эмки», но так ведь это на дровах!

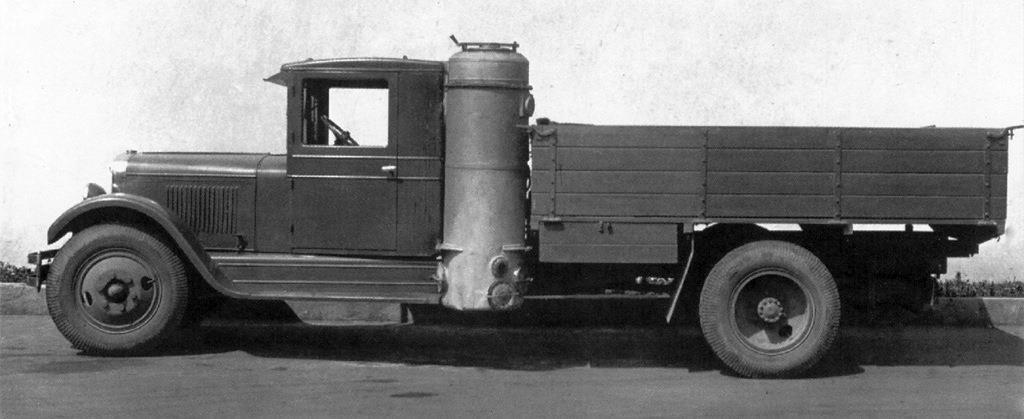

Автомобилей ГАЗ-ГМ-1 несколько штук было сделано, то есть можно в принципе назвать их серийными, однако понятно, что эксперименты ставились отнюдь не для покатушек. Инженеры нацеливались на грузовики как минимум. Именно в расчёте на них проектировались и совершенствовались газогенераторные установки. В 1936 году был запущен в серию ЗИС-13:

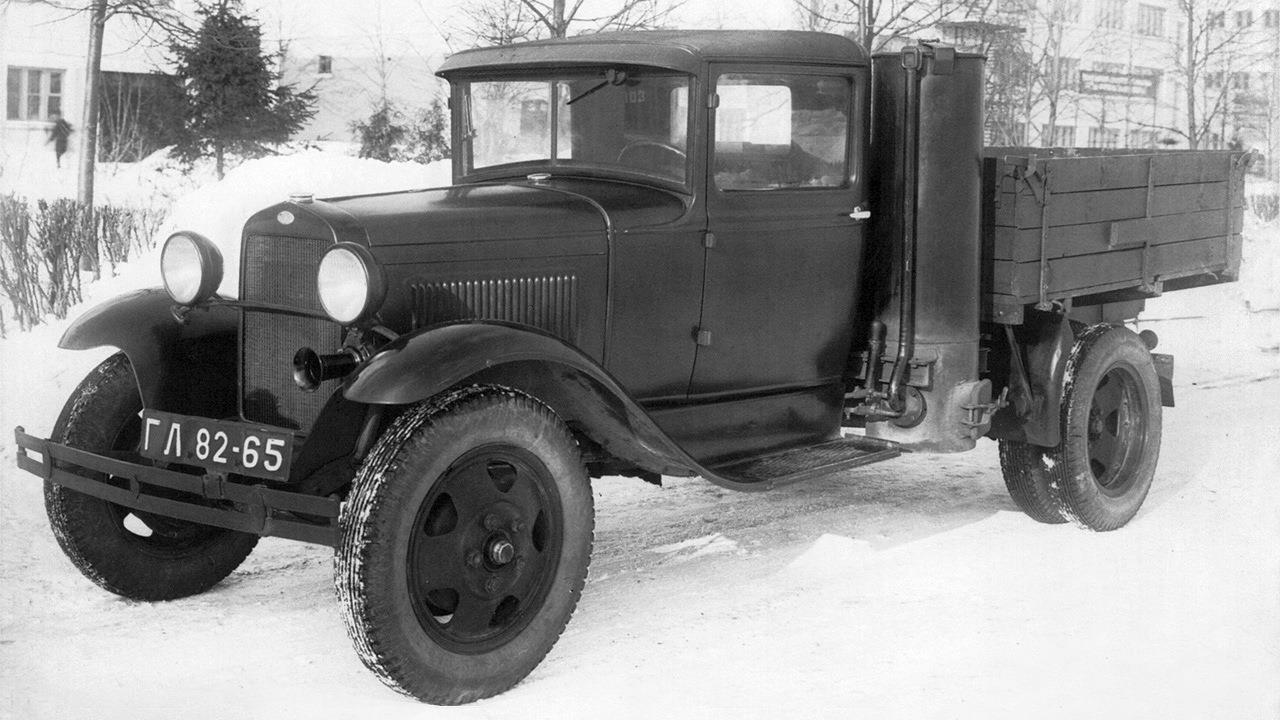

Их сделали всего 900 штук. А уже в 1939 году машину модернизировали и продолжили серийно выпускать под маркой ЗИС-21А. Их выпустили больше 18 тысяч экземпляров. Согласитесь – очень серьёзная серия. Машины могли работать на деревянных чурбаках, отходах деревообрабатывающей промышленности, шишках и угольных брикетах. Вот она:

Во время войны автомобиль упростили, как и все модели, но продолжали выпускать под маркой ЗИС-41.

Ещё в тридцатых годах рассматривался вопрос и об автомобилях на газовом топливе, но полученном не с помощью газогенераторов, а на основе подземной газификации угольных месторождений. Саму идею подземной газификации предложил в конце 19 века Менделеев, но до реальных опытных и промышленных установок дело дошло только в 1928 году в Советском Союзе. Этим занимались и в других странах (Германии, США, Англии), но успехи там были куда скромнее, поэтому иностранцы тогда повадились ездить к нам для изучения советского опыта в этом направлении. Сейчас интерес к подземной газификации снова начинает возрождаться, но это всё же другая тема. Продолжим про машинки с газогенераторами.

Этими автомобилями занимался не только на ЗИСе. Не мог пройти мимо такой темы и второй наш автогигант – ГАЗ. В результате там было выпущено газогенераторных грузовиков чуть не в два раза больше, чем на ЗИСе – 33 тысячи вот таких машин ушли в народное хозяйство:

Первые образцы таких автомобилей были сделаны в 1939 году. Во время войны выпускали их упрощённый вариант. Сами понимаете, что вот в таких местах им просто цены не было:

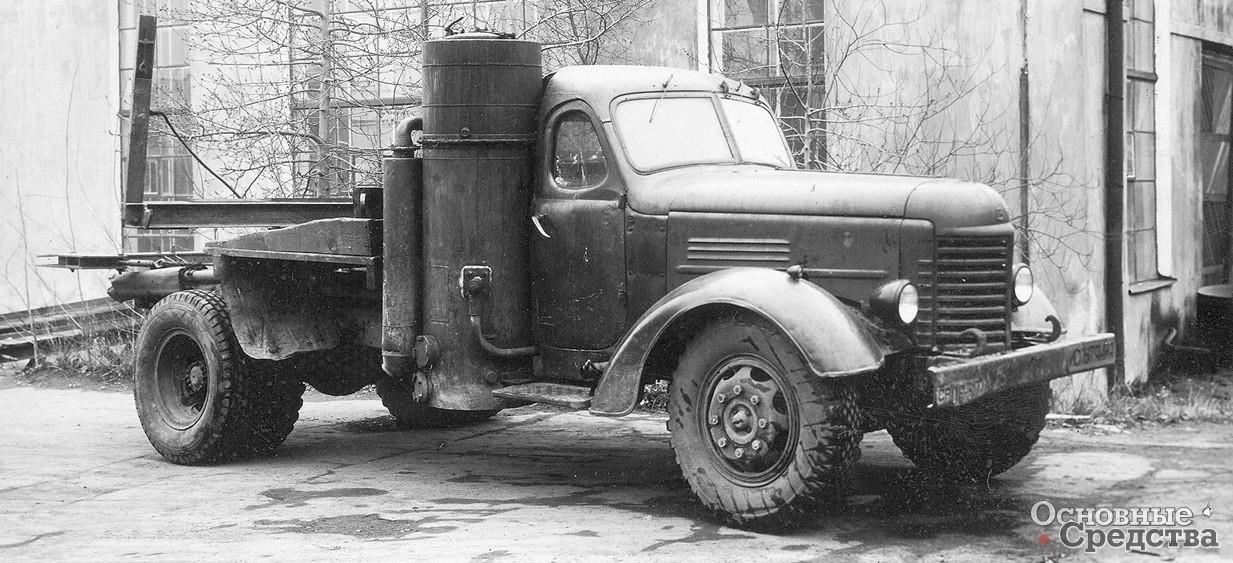

Эффективность их в удалённых районах была так высока, что их продолжали выпускать и после войны. И не только старые модели, но сделали даже новые, уже после военные модели. Такие, как вот этот ЗИС-150-015 Уральского завода:

Производство газогенераторных грузовиков продолжалось аж до 1958 года.

Если вы подумали, что машины, работающие на дровах, были интересны только у нас, то сильно заблуждаетесь. Вот на этой фотографии 1933 года сохранён для истории момент заправки немецкого армейского грузовика дровами (кажется… хотя это могут быть и брикеты из опилок):

Выпускались серийно и вот такие варианты «кубельвагенов» с газогенераторными установками:

То есть немцы даже в армии отлично мирились и с потерей мощности, и с потерей грузоподъёмности своих автомобилей. Не пугало также и довольно канительное обслуживание. Всё перевешивала экономическая составляющая и высокая топливная универсальность газогенераторов. Но дело пошло ещё веселее, когда с топливом у немцев стало не очень хорошо. Я имею в виду военный период. Тут необходимо всё же небольшое «лирическое отступление» на топливную немецкую тему вообще. В частности, чтобы было понятно ещё и противостояние у немцев в разряде бензин-дизель.

Итак, у немцев было мало своей нефти. Её хватало в общем-то для внутреннего потребления, но только пока они не возомнили себя исключительной нацией высшей расой и им не восхотелось повоевать. С этого момента жидкого топлива стало не хватать. Но в Германии было много бурого угля. Их специалисты немного подумали и придумали ещё в 1913 году делать синтетическую горючку из угля. В тридцатых эту тему серьёзно развили и в результате начали выпускать несколько видов горючего. Не беда, что для производства одной тонны жидкости нужно было истратить до 10 тонн бурого угля. Делали синтетические бензин, солярку и мазут.

Первый в списке был синтетический красный 72-ой бензин для автомобилей. Неплохой, но он превращался в желе при минус 25 градусах. После разгрома под Москвой немцы из-за этого не всегда смогли унести ноги и поняли – большой недостаток.

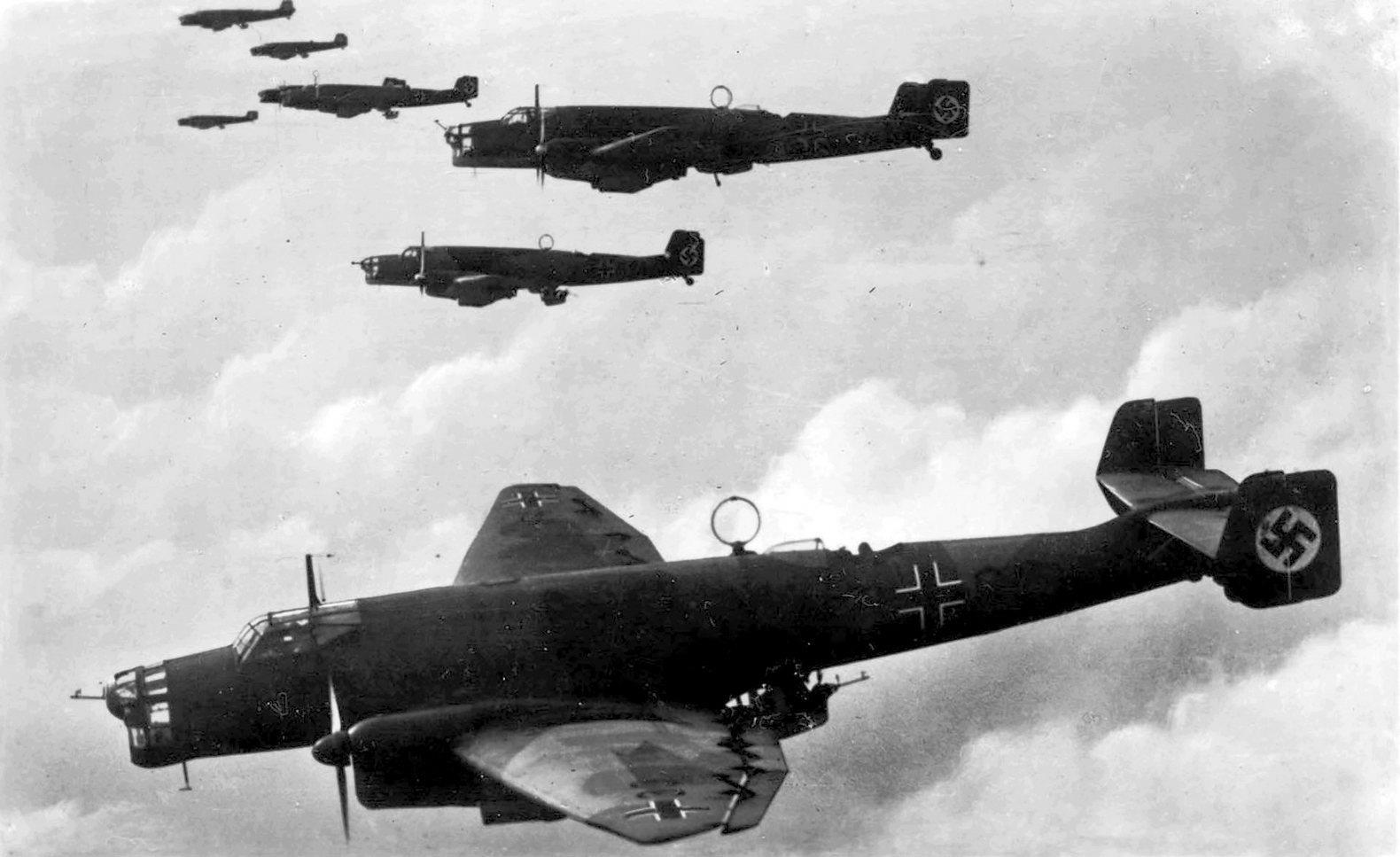

Авиационных бензинов было несколько. Для учебных, транспортных и связников подходил синий А3. Для бомбардировщиков и торпедоносцев использовали тёмно-синий В4. Зелёным С3 кормили исключительно истребители. Для особо торжественных случаев в баки истребителей заливали С2 – он не был синтетическим, а производился из настоящей нефти.

А ещё у немцев были такие самолёты как «Юнкерс-86», оснащённые двумя дизельными двухтактными двигателями Юнкерс «Юмо» 204 (205) мощностью по тысяче лошадиных сил каждый:

Были, правда ещё дизельные трёхмоторные «Юнкерс-52», но это были штучные образцы. Их всех заправляли либо синтетическим дизтопливом Е2, либо «натуральным» Е1. Синтетическое, понятное дело, плохо переносило мороз. Но всё же основным потребителем горючего из настоящей нефти оставался флот. И он потреблял его в очень больших количествах. Поэтому в целом понятно, что немцы на свои танки не ставили дизельные двигатели возможно совсем не потому, что не могли сделать подходящих движков (у них был, например дизель «Майбах» NL-210 мощностью 650 л.с.), а из-за того, чтобы не вносить в снабжение ещё большую сумятицу.

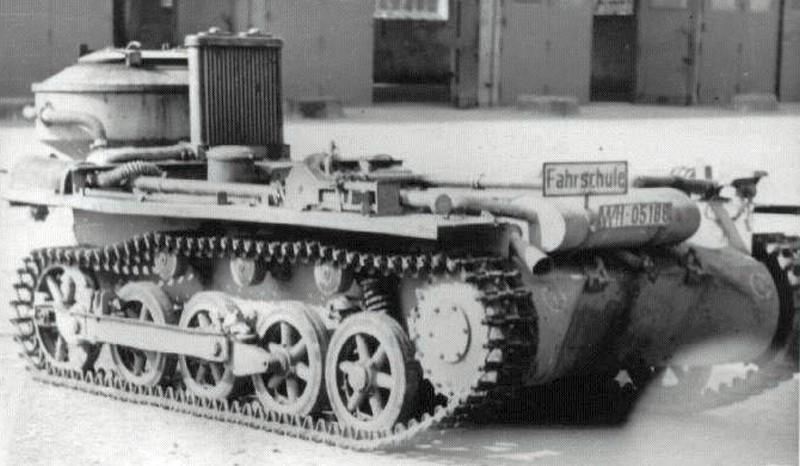

Но в любом случае всё это было для немцев очень дорого и не очень много. Поэтому вопрос использования газогенераторов везде, где это было возможно, встал перед немцами в полный рост ещё задолго до войны. Вполне возможен был такой вариант в тыловых и учебных подразделениях. И вот в этом вопросе немцы по нужде пошли куда дальше наших. То есть на показанных выше мной грузовике и военном «фольксвагене» немецкие военные не остановились. Первыми переделали лёгкие PzKpfw I. С них сняли башню, установили газогенераторы и стали использовать для обучения механиков-водителей:

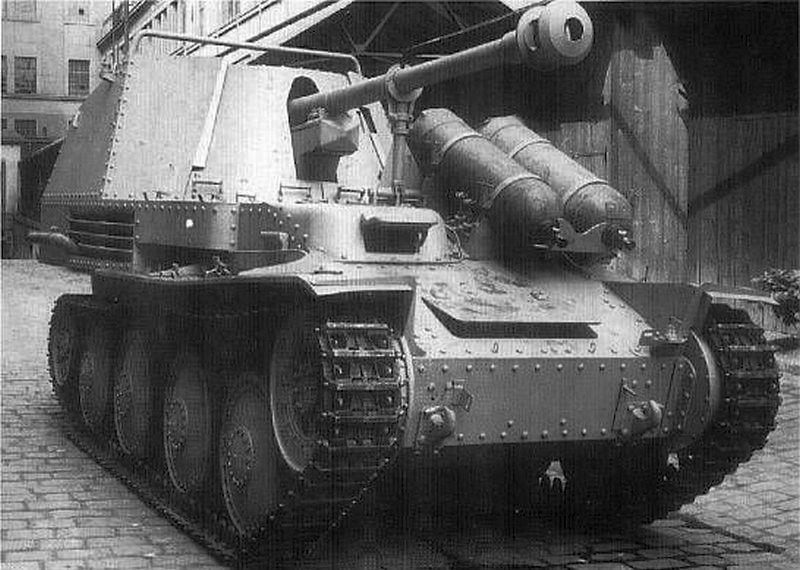

Для обучения наводчиков с заряжающими использовали другой интересный гибрид. Это помесь корпуса PzKpfw I с башней от Pz-III:

Двигаться они стали плохо, но для учебных целей это было особо и не нужно. А вот так выглядели PzKpfw I, предназначенные для тренировок «фольксштурма»:

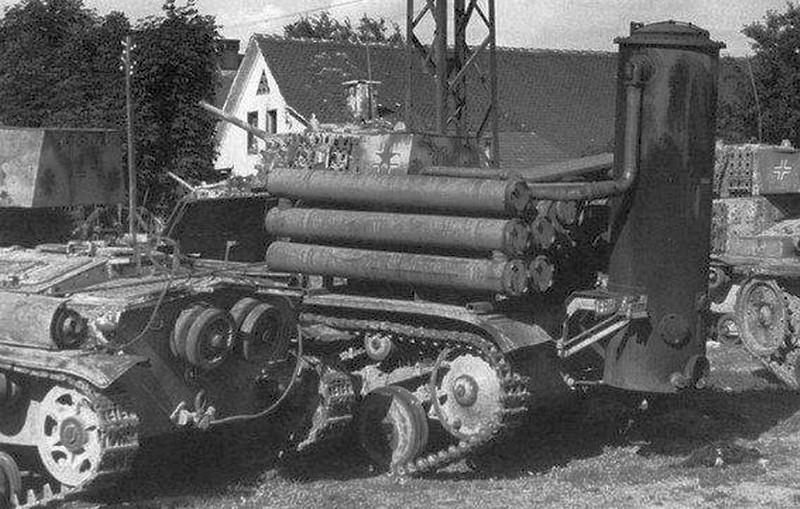

Вполне естественным решением в такой обстановке была установка газогенераторов на учебные бронетранспортёры:

Ничем не лучше своих младших собратьев выглядели учебные машины с газогенераторами на базе PzKpfw II:

Хотя масса этих машин была побольше, то и газогенераторы для них делали более производительными. Те же газогенераторы использовали для установки на учебные машины на базе чешских Т-38, или обозначение на немецкий манер Pz-38(t):

А вот самоходная артиллерийская установка на базе чешского Pz-38(t) на газе:

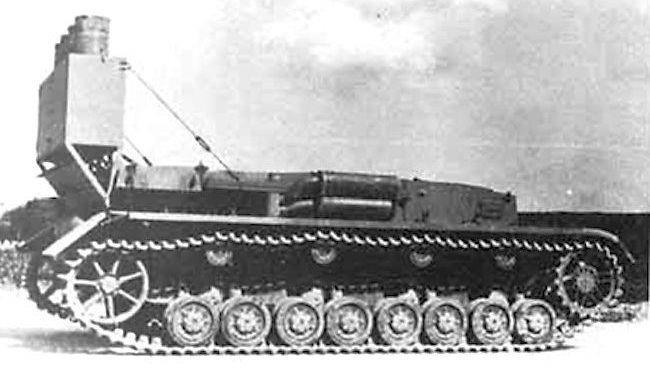

Ещё делали лёгкие тягачи на базе всех этих машин. Но это всё достаточно лёгкие машины массой до 10 тонн. Когда война стала принимать более серьёзный характер, то встал во весь рост вопрос о куда более тяжёлых машинах. Ведь даже PzKpfw III в самом лёгком исполнении весил больше 15 тонн. С ними поступили немного по-другому. На их учебные варианты стали устанавливать газовые баллоны со сжиженным газом. Вот так выглядел вариант PzKpfw IV для обучения механиков-водителей:

С него для облегчения сняли башню и другие тяжёлые агрегаты. Но были и образцы с оружием. Такие, как вот эта тоже учебная машина:

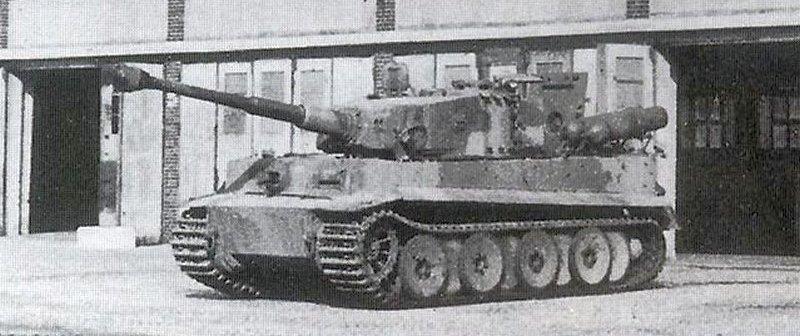

Но и это ещё не всё. Вот парочка фотографий PzKpfw VI «Тигр» с газовым оборудованием:

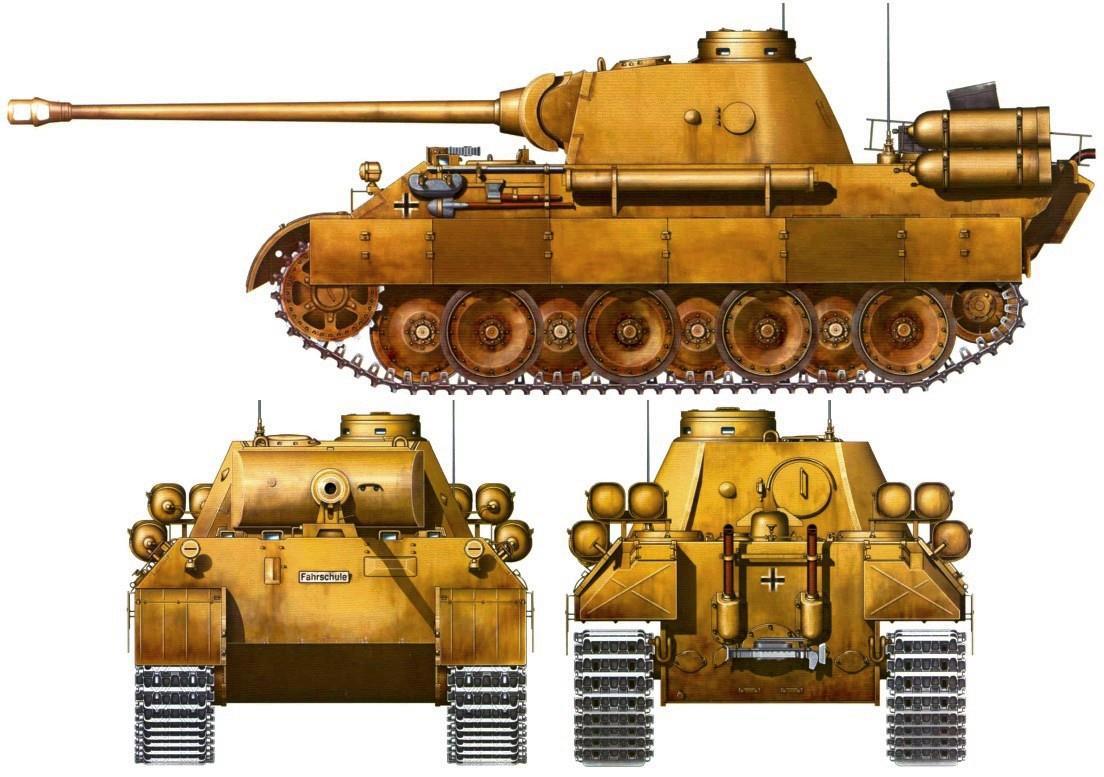

А вот и PzKpfw V «Пантера» в таком же исполнении:

Вот такой танк на старой фотографии:

По слухам некоторые образцы такой техники даже приняли участия в боях на самом завершающем её этапе. Может это просто пустые слухи, а может и на самом деле что-то было…

Разработки немцев по части газовых и газогенераторных установок остались где-то в архивах США. Американцам эти идеи были в общем-то не очень интересны. Да и вообще после войны эта тема стала как-то уходить на задний план, а потом и затихла. Но время идёт и вот уже интернет снова интересуется газогенераторами. Пока это интересно так называемым «выживальщикам» и некоторым любителям что-то помастерить, но как знать, может человечеству когда-нибудь снова понадобятся эти старые разработки. Во всяком случае писателям-фантастам они могут очень даже пригодиться, думаю.