История одной подземной экспедиции

Автор: Коруд АлОписание недавних приключений пробудили старые воспоминания о юности, молодости. Так получилось, что от предков мне, видимо, достался некий ген авантюризма. Далекие пращуры с Сербии, дед, помотавшийся по свету в Первую Мировую, отец, обошедший полмира в Торговом флоте. Наверное, оттого меня и занесло в секцию спелеотуризма при городской станции юных туристов. Во времена Советов на детях не экономили, почти все было бесплатным. Почти. Просто мы хотели большего, а Госплан на это точно не рассчитывал)) Начнем?

Это не фантастическое произведение, а самый заурядный очерк-воспоминание о достаточно необычном приключении моей юности. В жизни каждого мужчины должны быть приключения, без них жизнь пресна и скучна, только они дают нам полновесное ощущение бытия. Это как двигаться против ветра по снежной целине. Никогда не пробовали в молодости? На Руси даже было прекрасное определение подобного состояния ума и тела: "Удаль молодецкая". Кто-то приключения находит в самой юности, кто-то намного позже, а кто-то из них практически и не вылазит всю жизнь.

Большая часть горожан в провинциальных северных, да и сибирских городах в эпоху "развитого социализма" состояла из бывших жителей деревень и поселков. Индустриальная среда высасывала сельское население шибче фирменного насоса. Но неистребимая тяга к природе и былой посконности вылилась в итоге в культуру пригородных "дачных поселений", живущую до сих пор, даже около таких мегаполисов, как Москва. Но была и другая сторона этой непреодолимой тяги к природе и жизни: хождение "по грибы и ягоды". Благо "закрома Родины" в нашей стране ими весьма обильны. Дети также сызмальства приучались к хождению в лес, вместе с отцами, дядями и дедушками, тут уж, как кому повезет. Поэтому пацаны годам к 12-13 обычно имели немалый навык лесных походов и зачастую, отправлялись по грибы самостоятельно.

Автор был в числе таких вот самостоятельных парней. Даже в ситуации, когда я с другом отстал от поезда, мы совершенно спокойно вышли из этого непосильного по нынешним временам "испытания", переночевав в найденной неподалеку от станции охотничьей избушке. В пустой консервной банке был сварен свежий грибной супчик, соль и спички в этих избушках есть всегда. И если грибы мы съели, просто используя в виде вилки складные ножи, то бульон хлебали "самодельными ложками", нанизав пустые спичечные коробки на лезвия этих же ножиков. Заварить горячий напиток из лепестков иван-чая, казалось для нас, вообще, делом плевым. А мы ведь были обычными городскими подростками, безо всякой специальной подготовки.

Поэтому когда в нашем восьмом "Г" классе появился необычный человек и пообещал неслыханные приключения в северных пещерах, то вопрос моментально был решен положительно. Не буду описывать первые тренировочные походы и обучение премудростям туристической жизни. Было сложно, трудно, но безумно интересно. Не многие из пришедших поначалу парней остались в этой секции, только самые волевые и умеющие прижиться в ершистом, но дружном коллективе. Спрашивали с нас по-настоящему, как со взрослых, и это, наверное, было правильно.

В наше время подобный экстрим для подростков скорей всего уже невозможен, слишком все нынче зарегламентировано по европейским стандартам. «Туды не ходи, сюда не ходи». Я же остановлюсь на одной из наших экспедиций, состоявшейся в Голубинском спелеологическом районе Пинежского района Архангельской области, в пещере Пехоровская, где автор в течение шести дней работал в самом настоящем подземном лагере, в километре от поверхности земли. Именно работал в составе самостоятельной бригады секции спелеологии, а не просто заглядывал, как большинство обычных туристов на пару часиков. Благо, я вел в те дни дневник и позже добавил туда записи по памяти.

Сделаю небольшой экскурс в сторону общей спелеологии. Многим трудно представить, что пещеры могут находиться не только в горах, но и прямо посреди северной тайги, хотя это научный факт. Ведь карст возникает в породе, которая подвержена вымыванию водой, а это в основном известняки или гипс. Именно по берегу реки Пинеги расположены несколько карстовых районов. Здесь, вообще, одна из самых больших в мире плотностей пещер на площадь региона, сейчас их открыто более семидесяти. Скажу даже больше: пещеры, расположенные под деревней Кулогоры, что у поселка Пинега, находились на расстоянии меньше километра от старого аэропорта. Мало где в мире можно было сразу по прилете подхватить рюкзак и двинуться прямиком в пещеру. Правда, подобная возможность осталась в далеком советском прошлом, в настоящее время аэродром зарос травой, а дорога сюда из Архангельска занимает часа четыре не по самому лучшему тракту. Пока в России отлично отстроены только федеральные трассы.

Большая часть пещер Голубинского карстового района находится на территории Пинежского заповедника. И это, в общем-то, правильно. Экология карстовых полостей очень ранима. Сейчас здесь туристы могут посетить несколько самых простых в прохождении пещер, существует даже лесной отель "Голубино" с обилием предоставляемых услуг. Автор недавно сам пользовался их коттеджем и столовой, показывая уже собственным детям наши пещеры. Это я к тому, что время не стоит на месте, страна наша развивается, пусть и не так быстро, как хочется.

А вот в те уже далекие времена заброска экспедиции была делом непростым. И именно эта экспедиция оказалась посвящена изучению пещеры "Пехоровская", которая начиналась там, где из нее вытекал ручей Пехоровский, метрах в трехстах от реки Пинега, и шла эта карстовая полость вдоль Пехоровского лога в глубине массива.

Пещера достаточно масштабна по нашим меркам и поражала нас обширными залами и проходами, особенно после мира узких и обводненных лабиринтов пещер Кулогорской системы, самой протяженной из северных подземелий, в ней уже пройдено и исследовано более 17 километров. Только почему-то нынче её громко обозвали Троей, названием одного из входов в большую пещерную систему. Видимо, для красного словца. К слову, тот вход был на самом деле откопан двумя студентами. Они нашли старожила деревни Кулогоры, который и показал примерное место входа.

И вы не ослышались: многие наши пещеры вмещают в себя водные протоки, ручьи, самые настоящие озера и водопады. По этой причине их изучение достаточно сложно. Кроме теплой одежды и комбинезона обязательным элементом снаряжения является гидрокостюм. Температура в северных карстовых полостях одинакова круглый год: два градуса тепла, вода один градус. Только в привходовой части зимой минуса и нарастают ледяные сталактиты, сталагмиты и всевозможные красивейшие кристаллы.

Пещера Пехоровская же более комфортна, поэтому именно ее спелеологи архангельской секции "Лабиринт" и использовали в качестве полигона для отработки различных способов топосъемки и комплексного научного изучения. Это включает в себя "Первопроход", топосъемку, гидронивелирование, картирование геологических разрезов, шурфовку вторичных пещерных отложений, микроклимат. Еще был проведен грандиозный эксперимент по определению коэффициента корреляции внешних метеоэлементов и подземных капельных источников. И занимались этим небольшая группа студентов и самые настоящие школьники, то есть мы, члены секции спелеотуризма Станции Юных туристов. А кто-то до сих пор считает, что во "времена застоя" ничего в стране не делалось. Не меряйте по себе, господа!

Как ни странно, звучит, но "нахождению" самих северных пещер и началу их научного изучения мы обязаны именно туристам-любителям. Это ленинградские спелеологи открыли и прошли множество пещер в середине 70-х годов прошлого века. В дальнейшем в составе геологоуправления региона был создан отдельный Карстовый отряд, и в районе между рекой Пинегой и рекой Соткой образован обширный заповедник, в котором находятся десятки карстовых полостей. В Архангельске возникла секция спелеотуризма и сразу окунулась в волшебный мир северного подземелья. Затем секция разделилась на партию серьезных исследователей и любителей просто "походить".

Группа "Поиск" в пике своего наивысшего подъема в сезон на выходных обнаруживала по одной, две пещеры. Как вам такие первооткрыватели? Много на нашей Земле осталось «белых пятен»? Но вот они успешно их находили. Правда, данные о многих из них были со временем потеряны. Но все равно представьте: обычные люди на выходных ходили в кино, на дискотеки, варганили шашлыки, или напивались в сюзьку, а у вас была возможность почувствовать себя "Колумбом", найти неизведанное, совершить настоящее первопрохождение. Сейчас подобная прерогатива осталась только у космонавтов, на Земле уже достаточно тесно.

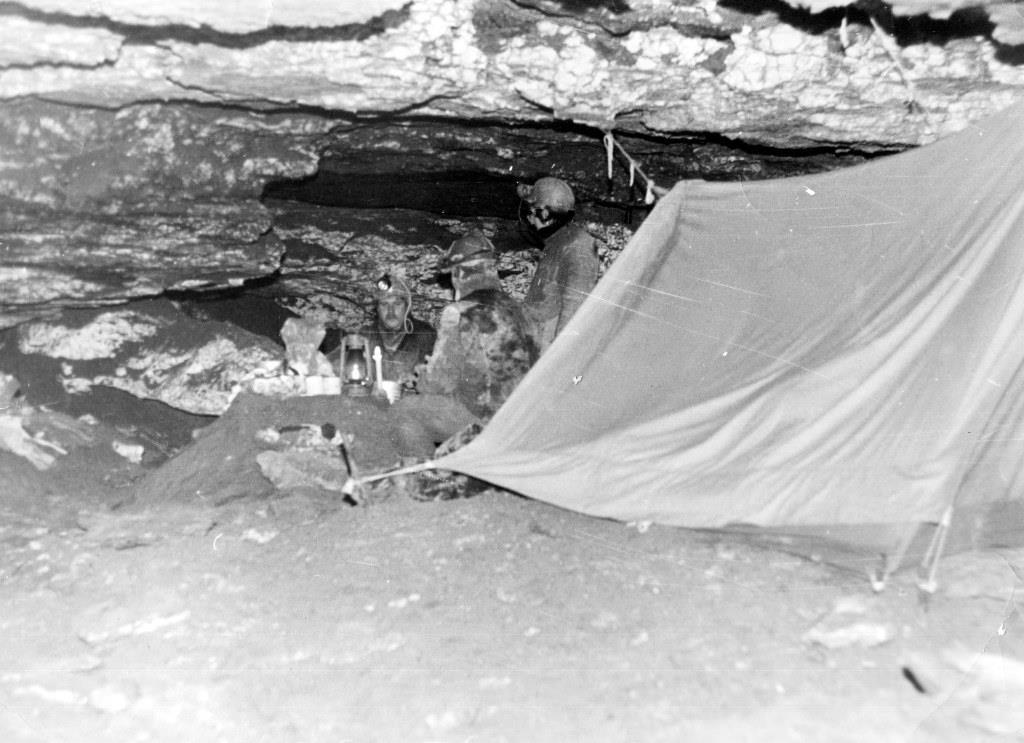

Временами поиск проходил вот в таких условиях. Фото из поисковой экспедиции 1983 года

И так получилось, что наша секция юных туристов сотрудничала с более серьезными ребятами из секции "Лабиринт". Ко времени этой подземки у нас, шестнадцатилетних парней уже был опыт множества тренировочных походов по самой глухой тайге, в пещерах, две наземные поисковые экспедиции. Мы получали спортивные категории по спелео и пешему туризму, вдобавок изучали навыки скалололазания. К нам, школьникам относились вполне серьезно, и спрос с нас также был велик, зато никаких мерзких сюсюканий, как в школе.

Государство юношескому туризму, в виде нашей секции выделяло даже немалые деньги. Суровое такое тоталитарное прошлое, нет, чтобы сидеть у мамки под юбкой у телевизора. Помню глаза продавщицы в магазине рядом с нашей секцией, когда один из нас закупал штук 30 плиток шоколада, это было по тем временам довольно-таки нехилые деньги. Но подросткам необходимы калории внутри и малый вес за спиной, поэтому финансов не жалели. И сразу скажу, что фамилий в очерке не будет. Люди мне согласия на это не давали, потому обойдемся пока именами. Кто надо, себя узнает. Если я неправ и что-то забыл - поправит, я отредактирую.

Вместе со своим бывшим одноклассником Борисом я оказался в Голубино раньше остальных ребят, поэтому обитавшие там студенты нас сразу же припахали в заброске первого подземного лагеря. Пехоровская пещера длинная и тратить больше часа, а то и два времени, чтобы добираться до места работы, было признано нецелесообразным. Для этого в большом зале под названием Октябрьский устанавливался небольшой подземный лагерь, а основной бивак оставался на поверхности.

Наверху также проходила топосъемка идущего вдоль пещерного массива лога. Ребята там, кстати, обнаружили две карстовых полости с тягой из-под земли, верный признак наличия пещеры. Жаль оба входа были забиты ледовыми пробками, а в одну втекал небольшой ручей.

Нашу забросочную группу подбросили на грузовике заповедника прямо к пещере, она недалеко от дороги. В те времена автомобильное движение в этих местах было небольшим, можно и несколько часов машину дожидаться, зато тормозили и довозили практически все. Этакая норма для Северов и Сибири, русская взаимопомощь и взаимовыручка, в общем-то, и помогли освоить эти безбрежные пространства.

Снаряжение и продукты спелеологи упаковывают в специальные непромокаемые мешки, которые нашей группе и предстояло забросить за километр от поверхности. Всего 11 транспортников по 10-15 килограмм на восемь человек, из них несколько девушек. Задача достаточно серьезная и физически тяжелая. Скорость движения внутри пещеры может достигать очень небольших показателей.

Вход в пещеру находится в большом провале в виде полуцирка с отвесными скальными стенками и грудой больших глыбин внизу. Один из плюсов северного карста это сезонный характер обрушений, то есть в весеннее половодье падает то, что и должно падать, или перемещаться. На одном из выпуклых обрывов находится геологическая конгрегация, обозванная в народе "Глаз бога". Она и сейчас существует, спустя десятки лет и видна на фотографии. Сам вход состоял из проема между огромными обломками. Необходимо было нырнуть туда и оказаться стоящим в ручье, вытекающем из пещеры. Поэтому мы одевались по-полной, в гидрокостюм. В дальнейшем, по причине малой обводненности исследователи обходились из всего костюма одними гидроштанами. Пехоровская относительно сухая пещера с песочком на дне, не то, что вечная грязь и сырость Кулогорской системы.

Снимок конгрегации, снят несколько лет назад.

Снимок входа в пещеру. Он между этих камней. Готовимся к выходу.

Так он выглядит сейчас. Пещеру давно засыпало, прохода нет.

Позволю себе отступление и опишу наше снаряжение. Как ни странно, но при массовом развитии туризма в СССР со специальным снаряжением было туго. Что-то приходилось "доставать", где-то заказывать в больших городах. Многие знают, что купить некоторые вещи можно было только в Москве, а некоторые просто-напросто и не производились. Поэтому мы, / то есть девушки из секции/ сшили легкую палатку из парашютного шелка, склеили из толстого полиэтилена тент, самостоятельно набивали пенопластом теплоизолирующие коврики-карематы.

Сейчас все это совершенно спокойно продается в интернет-магазинах, как и очень удобные в дальних экспедициях мелкие ништяки, вроде сублимированных продуктов и легкой титановой посуды. А вот в те времена даже обычную тушенку купить бывало проблема. Каски "доставались" на стройках, как и крепкие комбинезоны, была в те времена крепкая валюта в виде "беленькой". Важно было и наличие удобных осветителей, нынешние светодиодные с очень маленькими источниками питания показались бы тогда настоящей фантастикой. Что в реале имелось: переделанные под обычные "фонарные" лампочки шахтерские светильники, с питанием от громоздких самодельных батарей, состоящих из девяти батареек бытового формата. Для их создания мы использовали обычные школьные круглые пеналы. Потом все это дело соединялось, герметизировалось, паялось. Очень неудобный гаджет получался, который приходилось подвешивать подмышкой, и который постоянно мешал при движении. Зато этого блока хватало часов на 30-40 работы, но был он крайне ненадежен.

И еще несколько простых хитростей. Естественно, что подобное световое снаряжение часто отказывало. Случались и, вообще, странные случаи, природные отклонения, когда в некоторых уголках пещеры отказывались работать все световые приборы и сразу у всех спелеологов. С чем это связано,никто не знает, может какая-то электромагнитная аномалия? Много разных баек в пещерах ходит, как, впрочем, и у альпинистов. Поэтому в самом корпусе фонаря всегда находилось несколько запасных лампочек, завернутых в изоленту, а внутри каски запасной световой набор НЗ.

Классические свечки, завернутые в полиэтилен, для хранения спичек и чиркалы мы приспособили очень удобные капсулы от валидола, в свою очередь, засунутые в "средства для мужчин". Это уже нам более старшие студенты помогали покупать. Мы были еще "до 16". Что делать, воздушные шарики не обладают подобной эластичностью)) В армии их, кстати ,используют для защиты оружейного ствола "в поле". По поводу этих засвеченных "средств" у некоторых парней затем случались терки с родителями. Времена-то были другие. Помню, что НЗ использовался мной не раз. Техника техникой, но самое простое, оно и самое надежное.

Итак, начнем готовиться к выходу: поверх белья мы одевали теплые шерстяные или полушерстяные вещи, лучше несколько слоев, чем что-то одно сверхтеплое. Про подобный способ согревания все туристы знают. Поверх всего шла фланелевая рубаха, на которую и конденсировалась влага. Затем надевался гидрокостюм, затягивался, чтобы не было протечек, и уже сверху на него напяливался крепкий комбинезон. На руки верхонки, на голову каска, ноги в резиновых сапогах. И спелеолог готов к выходу!

Подхватываем транспортные мешки и вваливаемся внутрь пещеры, ползти по воде и гальке не очень удобно, приходится сгибаться и еще вдобавок волочь тяжелые транспортники. Но Пехоровская радует, ходы и залы весьма обширные, особенно в сравнении с узковатыми Кулогорами. Почти везде здесь мы можем передвигаться в полный рост. В некоторых местах ручей течет под ногами, выныривая из-под земли, в одном из зальчиков из стены бьет небольшой водопад. Наша маленькая группа между тем проходит огромные залы, так толком их и не разглядев. Со своими щуплыми фонариками мы больше напоминаем неких кротов, которые видят только на несколько метров вблизи. Помню, как-то для съемки кинофильма студенты зажгли фальшфейеры, и это было настоящим потрясением - наконец-то все в подробности и ярком свете рассмотреть. На самом деле пещеры внутри очень светлые, гипс и прочие минералы чаще всего белого, с разными цветными примесями оттенка.

Еще один пещерный парадокс: ощущение времени под землей меняется. Кажется, что прошло минут десять, а на самом деле прошло сорок. Особенно это заметно при активном движении, когда ты занят очередным переползанием через огромную гипсовую глыбину, или хлюпаешь по ручью, оттягивая руки транспортными мешками. Несколько часов может пройти относительно незаметно. Многочасовая заброска буквально "впрессовывается" в один "внутренний час". Как так происходит я не знаю.

Вот так понемногу мы подошли к залу Грифон, и для дальнейшего пути по правой его стене надо наклониться под низкий эрозионный скол породы, где находится в виде щели вполне проходимый лаз. Это расположение так называемого "пережима", в этом месте порода резко опускается вниз до намывного песка и глины. Парни студенты пару дней раскапывали этот проход, и в итоге получился вполне проползаемый «шкуродер», так называют подобные узкие ходы спелеологи. Этот и в самом деле шкуродер, сдирает с тебя все наносное разом. Место не для слабаков духом, когда ощущаешь, что над тобой тонны породы и десятки метров до поверхности. И все это вместе давит на твою психику.

И лаз протянулся почти на сорок метров. Вы давно ползали по-пластунски на стройплощадке? То-то и оно! Добавьте ко всему еще привязанный к ноге тяжелый транспортник и неровный потолок сверху. Представили? Но настоящий прикол случился позже. Ближе к концу сорокаметровки начался реальнейший всамдельнейший шкуродер, полностью оправдывающий свое хлесткое название. Место, где приходилось буквально по сантиметру подтягиваться вперед на локотках, и где ты не раз думал, что застрял в сию секунду полностью. Как незабвенный Вини-Пух в норе у Кролика.

Самая узкая часть шкуродера протянулась на протяжении почти семи метров, и стоила много нервов и пота всем участникам заброски. Около часа мы проходили этот проклятый "пережим", длиной всего в сорок метров, сильно отстав от графика. И какое же удивление нас ждало на противоположной стороне шкуродера, где, выползая по очереди из-под скола, мы попадали в самое настоящее метро! Огромная Галерея пилила себе дальше, в глубь Пехоровской, поражая своими циклопическими масштабами. И таких "метро" в этой пещере было несколько. Ничего подобного мы, самые юные участники экспедиции еще не наблюдали.

Здесь мне и Борису пришлось расстаться с подземщиками. Нам уже надо было возвращаться на базу в Голубино. Там лежала записка с контрольным временем, приехавшие из второй волны ребята могли встревожиться и начать спасработы. Возвращение было относительно быстрым, но чрезвычайно жарким. Прямо во всей сбруе мы вдвоем шагали вдоль берега в сторону Голубино, заброшенного поселка у реки Пинега. Упарились до невозможности! Было самое начало августа довольно-таки жаркого для Севера лета. Вся заброска у "первой волны" заняла почти восемь часов. Это всего-то километр с гаком под землей. Представили скорости и сложности?

На базе-то никого и не оказалось, остальные члены нашей экспедиции подъехали только к вечеру, и мы сразу начали переброску амуниции к месту впадения ручья Пехоровский в Пинегу. Здесь обосновался базовый наземный лагерь экспедиции.

В этой горе Вараке и расположена пещера Пехоровская. Справа виден ручей Пехоровский.

Вот оно, это место на фото в те времена и совсем недавно. Прошло тридцать лет, и абрис берега вернулся обратно.

А здесь я стою запаренный после заброски. Смена 8 подарила нам совмещенный из трех кадров снимок.

А это снято в другой пещере, но дает хоть какое-то представление.

На следующий день я и Борис, как люди уже вполне акклиматизированные, отправились со старшими товарищами на гидронивелирование, так у нас в секции обозвали высотную топосъемку. Обычным методом подобную съемку в пещерах вести невозможно, поэтому коллективный разум придумал использовать всем известный закон физики о сообщающихся сосудах. Был взят резиновый шнур метров тридцати, на его концах использовали капиллярные трубки, которые применяют в медицине, вместе со специальными зажимами. И теперь даже в стесненных условиях подземелья можно было проводить очень даже точную съемку.

Работала эта система так: внутрь наливалась кипяченая вода, лучше, конечно, была бы дистиллированная, но если нет гербовой ... Делалось это во избежание попадания воздуха и образования пузырей, тогда точность измерений пропадала. Вперед шел один из гидронивелировщиков и тянул за собой шланг, второй заходил на уже отмеченный на стене химическим карандашом репер. За изначальную отметку принимался нарисованный масляной краской у входа в пещеру репер, привязанный к официальной географической системе координат.

Первый работник устанавливал новую точку, в удобном для измерения месте. Для ее рисования использовался тот же обычный химический карандаш. Повторюсь - все надежное просто. При различии вертикальных показаний второй работник рисовал точку на линии видимого уровня воды и затем замерял обычной рулеткой разницу в сантиметрах. Все это записывал в блокнот третий гидронивелировщик, заодно помогавший остальным таскать тяжелый шланг. Ему же приходилось нести авоську с перекусом.

Звучит все просто, а в жизни ... Спелеологам, то есть нам, приходилось преодолевать заваленные глыбами, с достаточно большими перепадами высот, залы, искать удобные места для рисования реперов. Обычное дело для гидронивелировщика - лежать на мокром песке ничком, ожидая очередных показаний. Иногда система начинала хандрить, приходилось выбивать пузыри или куда-то внезапно терялся планшет с блокнотом. Среди работников бригады даже сложился собственный сленг: "Репа" - это установленный удачно репер, "Тютя" - показания в тютельку.

В привходовой части Пехоровской было довольно прохладно, виной тому были то ли не растаявшие еще зимние льды, то ли сильный поток подземной вентиляции, теплее в пещере становилось чуть дальше. За пару дней мы со съемкой прошли расстояние до того самого проклятого пережима. Я один из дней работы пропустил, видимо, продуло, и поэтому "загорал" дежурным наверху, в лагере. Благо стояла теплая солнечная погода. Такое у нас было правило: не хочешь, под землю не иди. Организм сам за себя решает.

Затем с одним из наших парней меня послали раскапывать саму узкую часть пережима. Это стиснутое сверху камнем пространство имело по горизонтали сечение щели. В обе стороны расходились невысокие свободные пустоты, поэтому выгребаемый грунт, а это чаще всего был песок, запихивался ногами прямо туда. Вся работа заключалась в раскапывании лопатой и руками песка, и распихивании его куда подальше. Как говорится, работенка для дурака, только достаточно физически тренированного. "Землекопам" приходилось работать практически лежа или сильно скрючившись. Акробатика еще та цирковая. Но мы с Володей с задачей успешно справились, теперь этот тяжелейший шкуродер стал обычной, хотя и длинной "ползучкой". Сорок метров стуча коленями!

На следующий день мой временный напарник был отправлен в подземку, в первую бригаду топосъемщиков, состоявших из студентов понадобилась замена. Наш самый здоровый парень из команды застрял во втором пережиме и у него случился настоящий приступ клаустрофобии. По словам девчонок, он, как истинный ариец сначала признался, что ему сейчас будет плохо, а затем почти потерял сознание. Но совместными и усилиями его таки достали и срочно вывели наверх.

Это железное правило спелеологии. Вообще, данный вид туризма невероятно сложен, и в основном из-за сильного психологического воздействия пещерного мира на человеческий организм. Полнейшая темнота, отсутствие запахов и звуков. В науке подобное окружение называется сенсорным голоданием. Мы же там практически, как в космосе, вдалеке от поверхности земли, в чуждом для человека пространстве, изолированы от цивилизации и всего, что нас окружает в обычной жизни. Все выше изложенные факторы зачастую приводит к всевозможным глюкам, в этой экспедиции несколько спелеологов их таки поймали. Как и случались впоследствии другие опасные прецеденты. Пещеры просто так свои тайны не отдают. Но об этом позже.

И вот наступил мой черед отправиться на несколько дней под землю. Был уже опыт краткосрочных подземных лагерей, но тогда все было проще и неподалеку от поверхности. Здесь же все серьезней, больше километра от входа и нашего светлого "верхового" мира. Заброска производилась после дневки, то есть масштабного дневного отдыха. Кто-то едет в Пинегу за продуктами, кто-то чинит снаряжение, кто-то просто дуркует у костра, делая вид, что готовит обед. По секрету скажу – это был я)) Вечером мы ходили в лес за черникой, что обильно росла на высоких склонах. Подарок для подземщиков из первой бригады.

Дошли до подземного лагеря за два часа. Такая тут уж скорость. Масштабы пещеры поражали: обширные галереи, огромные залы Первопроходцев, Седова. В лагерном зале под названием Октябрьский наши жалкие фонарики не могли достать ни до потолка, ни до стен. Возле палаток высились валуны величиной с одноэтажный дом, а из стены бил небольшой водопад, шумевший круглые сутки напролет. Зато пол сухой, а это многое для подземного быта значит. Я вспоминаю наш лагерь в маленьком зале пещеры К-4 Водная в Кулогорах, где совсем рядом с палаткой плескалось небольшое озерцо, под ногами сразу после выхода из теплого убежища противно чавкала глина, и чтобы куда-то пойти, приходилось сразу лезть в гидрокостюм. А здесь сухо ... лепота!

Типичный лагерь для северных пещерах. Виден сооруженный из глины обеденный стол. По фотографии сразу понятно, что мы чужаки в том мире. Так будет и в Большом Космосе. Писателям фантастам, пишущим на темы звёздных баталий, стоит об этом подумать. Больно уж у них все просто на бумаге. Я - крайний справа.

Первая бригада "Недра-1" к нашему приходу только вставала, поэтому мы совместно перекусили и сразу отправились работать, сняв первые сто метров поблизости. Одной из причин создания этого подземного лагеря как раз являлось то обстоятельство, что с поверхности приходилось слишком далеко добираться до места работы. Длина пещеры уже приближалась к трем километрам. Это более трех часов пёха налегке со стороны входа. Топосъемка известной ее части была уже завершена, начиналось настоящее первопрохождение. Один из самых волнительных моментов в жизни человека - познание неизведанного.

Ведь в людях с первобытных пор развит силен дух авантюризма и неуёмное любопытство, иначе мы бы до сих пор из пещер не вылезли. Всегда есть те, кто идет вперед, кто помогает и обустраивает новые пространства, ну соответственно существуют и просто попутчики. Сейчас подобных представителей человечества полным-полно, даже слишком много для благополучного существования цивилизации. Балласт рано или поздно потянет нас на дно.

В первопрохождении и случился с парой исследователей казус, когда один из них застрял в тесном ходе, а девушка - напарница долго его доставала. Идти за помощью обратно, значит потерять несколько часов, а это опасность переохлаждения и медленной смерти. В другом случае под девушкой покатилась каменная глыба, но невольный "слалом" закончился благополучно. Опасности подстерегают исследователей хоть и не на каждом шагу, но они существуют реально. Выживает сильнейший и тренированный.

Под землей, вообще, обычная нить жизни теряется, люди перестают понимать, когда день, когда ночь. Сбивается общий и привычный нам ритм жизнедеятельности, человек начинает удлинять рабочие сутки и дольше спать. Уже описаны случаи, когда спелеологи работали по 25-30 часов и спали по 12-14, доходили и до 48 часовых суток. Некоторые исследователи сообразно таким показателям на полном серьезе утверждали, что это и есть наш настоящий ритм, и что это доказывает, что люди родом с другой планеты.

В принципе им даже возразить нечем. Научные данные-то уже присутствуют! Слышал, что и у космонавтов прослеживается подобное, когда им дается ЦУПом послабление. Что это? Наши древние гены, или возможность приспособиться к чуждому ритму? Если так, то значит люди могут существовать на чужих планетных системах, относительно быстро приспособившись в другому суточному режиму. Откуда это в нас?

Этот фактор был уже отчетливо заметен по группе "Недра-1", начавшей работу раньше нас. Вставали они позже, позже и заканчивали съемки. Был случай, когда они почему-то не вышли на связь, в пещере была проложена самая настоящая полевая телефонная линия. Люди на поверхности встревожились, и оттуда даже в срочном порядке вышла спасательная команда. Какое же было их удивление, когда в Лагерном зале они услышали самый настоящий храп! Постояли, посмеялись и ушли обратно.

В моем дневнике остались записи, что и наша группа "Недра-2" вставала с каждым днем подземки все позже: в 8 утра, в 9, затем в 10. В отсутствии внешних раздражителей, собственный ритм, и в самом деле, оказывает влияние на продолжительность наших внутренних суток. Зачастую понятие, что ты работаешь уже часов пять, возникает только тогда, когда начинаешь ощущать, что понемногу застываешь. Благо, Пехоровская пещера не обводненная и относительно сухая, поэтому работать здесь было намного комфортней. Но все равно для человека подземная атмосфера тяжеловата и непривычна. Вряд ли вы получите такие ощущения в часовой прогулке по благоустроенной пещере. С этим надо пожить несколько дней к ряду.

"Встали в восемь часов. Ночь провели хорошо, даже водопровод не мешал". Водопровод - это текущий узкой струей небольшой водопад в Лагерном зале. Очень удобно было дежурным мыть в нем посуду: подставил котелок, и он чистый! Немного о подземном житии и быте. В группе "Недра-2" командовал тренер нашей секции юных спелеотуристов Николай Александрович, молодой мужик из русских немцев. Нам он тогда казался умудренным жизненным опытом "стариком", только сейчас понимаешь, что это был еще совсем молодой человек со своими хотелками и непущалками.

Он относился к нам относительно сурово, по-мужски, ибо... а ибо не фиг с пацанами сюсюкаться, это не девочки. Почему-то наше нынешнее государственное воспитание об этом совершенно забывает и выросло уже два поколения особей в штанах. Тренером была сразу введена научная метода по подъему после ночного отдыха. Еще с вечера заготавливались калорийные бутерброды, с сыром или салом. Утром не зажигая свет, в темноте мы их тихонько жевали и получали заряд калорий.

Мозг посылал организму сообщение, что питание благополучно получено, мышцы получали порцию "быстрых калорий", согревая тело, и можно было относительно безболезненно вылезать из больших спальных мешков. Спальники-одеяла сшивались у нас вместе, так теплее спать. Каждый залезал в собственный личный "вкладыш", подобный метод обычное дело для туристов и альпинистов. Пока члены бригады одевались и собирались к выходу, дежурный зажигал примус, готовил простой сытный "завтрак туриста" - кашу с тушенкой.

Завтракали мы все уже полностью одетыми, и подхватывая рабочий инструмент, сумку с дневным перекусом сразу выдвигались на выход. Такой подход оказался достаточно эффективным, особенно в сравнении с жизнью группы «Недра 1". Те просыпались позже из-за сбитого ритма жизнедеятельности и тот час совершали роковую ошибку. Бензиновый примус по технике безопасности разжигался снаружи и ставился затем внутрь палатки. Люди, разморенные теплом, очень неспешно готовили завтрак, медленно ели и также сонно собирались на "выход", в итоге их рабочий день длился меньше, и наша топосъемочная группа довольно быстро их нагнала и ушла вперед.

Судя по записям дневника, первый чисто подземный рабочий день выдался очень тяжелым, прошли всего два репера. Пещера продолжала поражать своими масштабами, что привносило некоторые проблемы в процедуру съемки, заставляя искать новые подходы. День на это в общем и потратили. По правую сторону пещеры непрерывно вперед шел общий ход, по левую один за другим появлялись небольшие залы: зал Седова, зал Малый Цирк, затем ход шел под очередной скол и маленький зальчик "Рябой", снова ползучки, когда надо передвигаться на карачках или коленях, и снова небольшие залы-камеры.

Сразу извиняюсь перед друзьями спелеологами за возможные ошибки в перечислении, дело-то давнее, и я сужу больше по записям в своем дневнике. В Пехоровской отлично наблюдается общий наклон пород: справа налево, и так называемое «зеркало скольжения" - "гладкая, отполированная и бороздчатая поверхность горных пород, возникшая при трении тектонических блоков, скользящих вдоль плоскости разлома при разрывных нарушениях". Во как мудрено написано в справочнике! Смотрится это «зеркало» также необычайно интересно.

Мы совместно, подобно древним первооткрывателям и мореплавателям, давали названия новым ходам и залам, так как их еще не было ни на какой карт. Ощущение незабываемое, часто ли в нашей обычной жизни может случиться подобное? Тяжело давшийся нам, засыпанный глыбами, с большими вертикальными перепадами зал мы назвали именем себя – «Зал Гидронивелировщиков». Чуть далее по ходу мы открыли необычайного цвета гипс — оттенок какао с вкраплениями камешков кофейного цвета и обозвали это место Кофейным залом. Да и сам минерал позже официально получил подобное название в науке. Гипс в этой пещере вообще разнообразен: от оттенков белоснежного, голубоватого, с розовыми прожилками до вот такого темно-коричневого, есть и желтый с зеленоватым отливом. Кроме гипса в Пехоровской повсеместно встречается такие породы, как ангидрит, селенит и доломит.

Вечером первого подземного дня нас ожидал приятный сюрприз. По телефону с поверхности сообщили долгожданную весть. В Кулогорах ребята исследователи смогли "сбить", то есть соединить две обширные лабиринтовые пещеры: Кулогорская 1 и Кулогорская 2! И теперь это самая длинная пещера на севере и одна из самых протяженных в стране. Не забываем, что это еще был СССР, что еще больше подчеркивает значимость события. Позже к этой системе была присоединена еще одна пещера К-13, которая и называется Троя, и в наше время Кулогрская составляет длину почти 17 километров и входит по протяженности в первую десятку России.

Это в большей части заслуга спелеосекции "Лабиринт", то есть, по сути энтузиастов-любителей. Пещера до сих пор еще до конца не пройдена и не изучена. Нынешняя молодежь не особенно рвется на поиски неизведанного, ей милее теплые пляжи Тая, сытый турецкий онклюзив или совершенно бессмысленный экстрим. Мелкое поколение потребителей.

По случаю непредвиденного праздника был сооружен "походный торт", то есть, разбиты в крошки обычные печенюшки и залиты сгущенным молоком, в ход пошли и принесенные с поверхности северные ягоды. Затем были долгие разговоры под чай, мечты. Часть из них потом все-таки воплотились в жизнь. Ну а мне радостно, что какая-то чуточка моих усилий вошла в общую копилку человеческого знания о планете Земля.

Добавил новых фото из Голубинских пещер

Продолжение следует.