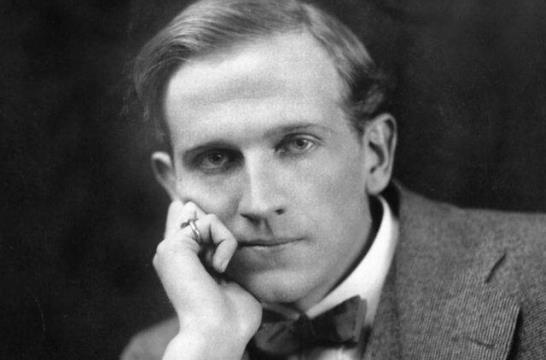

ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Алан Александр Милн (18 января 1882 — 31 января 1956)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Британский писатель, поэт и драматург, наиболее известный как автор повестей про Винни-Пуха.

ЦИТАТЫ

Говорят, каждый из нас носит в себе материал по крайней мере для одной книги.

Когда читаешь чужие автобиографии, постоянно узнаёшь, например, что мисс Сильвия Марчпейн сочиняла с шестилетнего возраста и ещё в школе записала в тетрадках с полдюжины романов, а мистер Джон Мерриуэзер увлёкся драматургией после того, как ему в четыре годика подарили на день рождения кукольный театр, и в школьные годы написал с полдюжины пьес на оборотах старых конвертов. Невольно приходит мысль: я, увы, не то, что называют «прирождённый писатель». Немного утешает, что Шекспир, по всей вероятности, тоже им не был.

Работа писателя — выразить себя в стихах или прозе, тем большинство из нас и занимается. Мы не тужимся, мучительно выражая какую-то чуждую нам личность ради того, чтобы порадовать издателей или позлить критиков.

Писатель пишет так, как пишет, потому что он таков, каков есть. А стал он таким, потому что живёт так, как живёт. Это закон жизни.

Быть может, к другим писателям идеи приходят сами собой, а ко мне — нет. Приходится их специально находить. Не знаю более жуткого, душераздирающего занятия, чем вымучивать идею.

Чтобы пришла «идея», существует только один способ: сесть за стол и работать. Это и есть истинный писательский труд, и никакой другой с ним не сравнится.

У меня сочинительство происходит примерно так. Вначале часы, дни, недели родовых схваток (дурацкое сравнение, ну да ладно) — словом, недели мучений, когда я всех вокруг ненавижу, и вдруг в голове проклевывается зародыш идеи. Я эту идею рассматриваю и отвергаю как затёртую, глупую и неудачную. Продолжаю думать… Проходит ещё время… Такое чувство, что я никогда больше не напишу ни строчки. Жаль, та идея три недели назад была такая никчёмная… Или нет? Да ну, безнадёжно. Ещё неделя раздумий… А не сгодится ли та идея, что приходила мне в голову четыре недели назад? Н-нет, пожалуй, не очень. Думаем дальше… Чёрт возьми, а как всё-таки та идея, что была у меня пять недель назад? Есть в ней толк или совсем нет? И если нет, почему она упорно лезет мне в голову, отпихивая другие, более достойные сюжеты? Как вообще можно разумно мыслить, если всё время думаешь про ту нелепую идею насчёт покойника? И тут я сдаюсь. Остаётся одно: сесть и вывести из организма эту невозможную чушь. Вдруг получится вовсе и не пьеса; тем лучше, можно будет о ней сразу же забыть. Во всяком случае, приступаем… Ура, я снова пишу! А идея загадочным образом раскрывается сама собой.

Беда описаний в том, что писатель вынужден переводить нечёткие движения рук в застывшие, непокорные слова.

Когда я читаю толстые романы, достойные по весу занять место среди литературной классики, я никогда не думаю: «Как скучно это читать», — я думаю: «Как, должно быть, скучно было это всё писать», — что ничуть не умаляет достоинств самой книги как произведения искусства или её увлекательности для чтения.

Через неделю Дафна спросила:

— Как продвигается рассказ?

— Тысяч пять слов набралось.

— А какой длины обычно бывают рассказы?

— Около пяти тысяч.

— Так ты практически закончил?

— По правде говоря, я ещё толком и не приступил. Сюжет пока даже не виден. Когда-нибудь дойдём и до него.

— А если нет?

— Тогда окажется, что я написал роман.

— Разве так пишут романы?

— Не спрашивай! Я понятия не имею, как пишут романы. Я просто рассказываю о двух людях и получаю массу удовольствия. Наверное, к концу года что-нибудь станет ясно.

К концу года стало совершенно ясно, что у меня получается роман под названием «Двое».

Самый увлекательный из видов сочинительства — это написание пьесы. Одна беда: когда пьеса окончена, не можешь успокоиться, пока её не поставят на сцене.

Когда пишешь книгу, её окончания ждёт издатель, дата публикации уже назначена. Книгу напечатают точно в том виде, как она есть, до последней запятой. Будут критики хулить её или славить, но она уже существует и каждый желающий может её прочесть.

Когда пишешь пьесу, никто её не ждёт. Может, её удастся продать в этом году, а может, в следующем, а может, никогда. Если её купят, может, поставят в этом году, может, в следующем, когда-нибудь или никогда. А если и поставят, то не сохранят в неизменном виде, какой её задумал автор, потому что персонажи пьесы живут лишь в воображении драматурга. Пусть у них даже есть прототипы в реальной жизни, вряд ли эти прототипы — актёры и актрисы, которые их будут играть. Мало того! Погубить спектакль может любая случайность: злобный критический отклик, неделя тумана, пара дней кризиса, забастовка водителей автобусов, внезапная болезнь ведущего исполнителя. Даже если спектакль продержится на сцене какое-то время, каждый раз, приходя в театр, автор убеждается, что играют вовсе не его пьесу. Ну что ж… может быть, в другой раз. Пьеса сходит со сцены, и автор счастливо погружается в мир своего воображения, населённый персонажами, не требующими воплощения в плоти и крови: он пишет роман.

В основе пьесы может быть тема, сюжет или характер. Если ваша пьеса основана на теме, нужно придумать сюжет, который поможет раскрыть эту тему; если в основе — характер, надо придумать сюжет, в котором проявится этот характер. Сюжет необходим в любом случае. Для большей части публики в нём и заключается главный интерес. А для автора — совсем не обязательно.

Единственная правда, которая требуется от драматурга — правда характеров. Сохраняя верность характерам, он волен представить в кривом зеркале сцены любые искажения реальной жизни, лишь бы они верно отражали суть его замысла.

Когда мой первый рассказ готовился к публикации в американском журнале, моего агента попросили прислать краткое жизнеописание начинающего автора для редакционной статьи. Агент переслал письмо мне, я сделал то, что требовалось. Несколько недель спустя подоспела моя первая американская книга. И снова издателю потребовалась информация о новом писателе. И снова я с готовностью сообщил всё, что имел сказать по этому поводу. В ответ пришло возмущённое письмо от агента: «Эта жизнь ничем не отличается от той!»

Писатель может вполне искренне ценить мнение одного конкретного критика выше, чем восхищение «толпы», но для детской книги критерий художественного успеха один: нравится ли она детям.

Естественно, книгу, которая хорошо продаётся, тут же начинают высмеивать критики. Дело в том, что те, кто пишут, хотят получать деньги за свои писания. Если денег не платят, мы не настолько скромны и не настолько глупы, чтобы признать: у нас не получилось. Мы твердим, что пишем исключительно ради высокого искусства. Легко себя убедить, что финансовый провал книги — ещё не признак её художественной несостоятельности. А отсюда совсем крошечный шажок до утверждения, что художественный успех по сути своей несовместим с коммерческим. Иначе почему мы, такие талантливые, так и остаёмся при одном-единственном издании? Если другого автора переиздают в двадцатый раз, он предатель общего дела и нужно спешно объявить, что он — не один из Нас.

В Англии проще создать репутацию, чем потерять её. Я написал четыре «детских книжки» общим объёмом около семидесяти тысяч слов — приблизительно как один небольшой роман. В этих семидесяти тысячах слов я высказал всё, что мог, на эту тему и распрощался с ней. Для меня всё это ушло в прошлое. Я хотел удрать от детских книг, как в своё время мечтал удрать из «Панча». Я всегда откуда-нибудь удирал. Бесполезно! Англия ожидает, что писатель, как и сапожник, будет судить не выше сапога. Как заметил Арнольд Беннет, если уж начал рисовать полицейских, так и рисуй, потому что публика к ним уже привыкла. Если ты вдруг начнёшь вместо полицейских рисовать ветряные мельницы, критики тебе всё равно не забудут полицейских, так что даже ветряная мельница покажется чем-то, что размахивает руками, — очевидно, управляя движением транспорта. За последние десять лет, пока я сочинял романы, пьесы и антивоенные призывы, мне приписывали отцовство огромного количества «детских персонажей», что с такой любовью и безо всякого труда наводнили мир книг. Если я не признаю своё отцовство, «тем хуже», как говорил Король Бубен. Это доказывает, что духовно я так и не вышел из детской, что я по-прежнему рисую полицейских. Как заявил один проницательный критик, главный герой моей последней пьесы, помоги ей Бог, «это просто повзрослевший Кристофер Робин». Видите, даже когда я пишу не о детях, я пишу о взрослых, что когда-то были детьми. Навязчивая идея, да и только!

Каждый писатель, помещая своё имя на обложку книги или театральной программки, в какой-то мере выставляет свою частную жизнь на всеобщее обозрение. Это не значит, что он становится общественной фигурой, какими явно считают себя актёры, но по крайней мере некоторое знакомство с публикой происходит. В реальной жизни наше душевное благополучие во многом зависит от наших гостей, и потому мы сами решаем, кого приглашать в дом. Так и писатель должен сам решать, до какой степени он отдаёт себя на милость читающей публики. Отвечать на каждое полученное письмо, раздавать автографы по первому требованию, предоставлять бесплатно материал для публикации в журнале знакомого, произносить речи, вручать призы, председательствовать на обедах по просьбе каждого встречного, читать и подробно разбирать все присланные пьесы, помогать с публикацией всех рукописей, рекламировать все подаренные книги — словом, выполнять все странные просьбы, какие, я полагаю, сыплются на каждого писателя — значит быть не просто общественной фигурой, а рабом публики.

Мне повезло как писателю: всё, что мне хотелось писать, как правило, хорошо продавалось. Мне не повезло как бизнесмену: как только оказывалось, что такая-то тема хорошо продаётся, мне уже больше не хотелось о ней писать. Мне повезло как мужу: в семье меня поощряли быть писателем, а не бизнесменом.

Я люблю писательскую работу — люблю размещать определённые слова в определённом порядке.

И вишенка

«Баллада о королевском бутерброде» в исполнении Сергея Юрского (перевод Самуила Маршака)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***