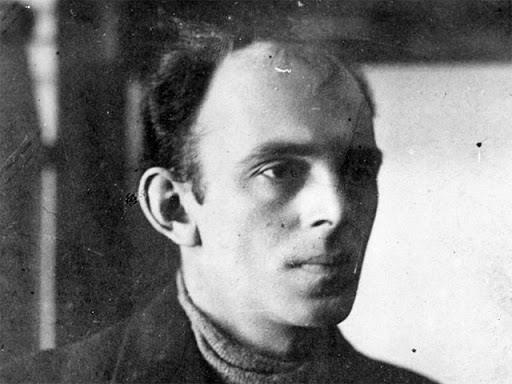

130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама

Автор: Анастасия Ладанаускене

Осип Эмильевич Мандельштам (15 января 1891 — 27 декабря 1938).

Поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед.

ЦИТАТЫ

Книжный шкап раннего детства — спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкапу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка.

Из всего материального, из всех физических тел книга — предмет, внушающий человеку наибольшее доверие.

Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература — зверь. Скорняк — ночь и зима.

Любое слово является пучком, смысл из него торчит в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку.

Разве вещь — хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела.

В поэзии, в пластике и вообще в искусстве нет готовых вещей.

«В поэзии нужен классицизм, в поэзии нужен конструктивизм, в поэзии нужно повышенное чувство образности, машинный ритм, городской коллективизм...» Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на неё револьверных дул, неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем ничего не должна. Никому она не должна, кредиторы у неё все фальшивые! Нет ничего легче, как говорить о том, что нужно, необходимо в искусстве: во-первых, это всегда произвольно и ни к чему не обязывает; во-вторых, это неиссякаемая тема для философствования; в-третьих, это избавляет от очень неприятной вещи, на которую далеко не все способны, а именно — благодарности к тому, что есть, самой обыкновенной благодарности к тому, что в данное время является поэзией.

О, чудовищная неблагодарность: Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь они все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас «обидел бог». Народ не выбирает своих поэтов, точно так же, как никто не выбирает своих родителей. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает... Да ничего он не заслуживает — пожалуй, просто ему не до них.

Поэзия — это сознание своей правоты.

Чего ты жалуешься, поэзию уважают только у нас — за неё убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают...

Сквозь поэта очень часто просвечивает государственный человек, философ, инженер. Поэт не есть человек без профессии, ни на что другое не годный, а человек, преодолевший свою профессию, подчинивший её поэзии.

Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозём, оказываются сверху.

Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны, — разве щёлканьем и цоканьем Языкова не был предсказан Пастернак, и разве одного этого примера не достаточно, чтоб показать, как поэтические батареи разговаривают друг с другом перекидным огнём, нимало не смущаясь равнодушием разделяющего их времени. В поэзии всегда война. И только в эпохи общественного идиотизма наступает мир или перемирие. Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга. Корни слов воюют в темноте, отымая друг у друга пищу и земные соки. Борьба русской, то есть мирской бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян, с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой — сказывается до сих пор.

<…>

Рискуя показаться чрезвычайно элементарным, донельзя упростить предмет, я изобразил бы отрицательный и положительный полюсы в состоянии поэтического языка как буйное морфологическое цветение и отвердение морфологической лавы под смысловой корой. Поэтическую речь живит блуждающий, многосмысленный корень.

Множитель корня — согласный звук — показатель его живучести. Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные — семя и залог потомства языка. Пониженное языковое сознание — отмиранье чувства согласной.

Русский стих насыщен согласными и цокает, и щёлкает, и свистит ими. Настоящая мирская речь. Монашеская речь — литания гласных.

Теория прогресса в литературе — самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества. Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим. Но каждая смена, каждое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого «лучше», никакого прогресса в литературе быть не может, хотя бы потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать.

Отличие романа от повести, хроники, мемуаров или другой прозаической формы заключается в том, что роман — композиционное, замкнутое, протяжённое и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или целой группы лиц.

На протяжении огромного промежутка времени форма романа совершенствовалась и крепла, как искусство заинтересовывать судьбой отдельных лиц, причём это искусство совершенствуется в двух направлениях: композиционная техника превращает биографию в фабулу, то есть диалектически осмысленное повествование. Одновременно с фабулой крепнет другая сторона романа, вспомогательная по существу — искусство психологической мотивировки.

Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе — фабуле и всему, что ей сопутствует.

Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз. Каждый такт — это лодочка, гружённая изюмом и чёрным виноградом.

Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма.

— Ты в каком времени хочешь жить?

— Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном — в «долженствующем быть».

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Silentium

Она ещё не родилась,

Она и музыка и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,

Но, как безумный, светел день,

И пены бледная сирень

В мутно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,

И слово в музыку вернись,

И сердце сердца устыдись,

С первоосновой жизни слито!

1910

***

Ласточка

Я слово позабыл, что я хотел сказать.

Слепая ласточка в чертог теней вернётся

На крыльях срезанных, с прозрачными играть.

В беспамятстве ночная песнь поётся.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветёт,

Прозрачны гривы табуна ночного,

В сухой реке пустой челнок плывёт,

Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растёт как бы шатер иль храм,

То вдруг прикинется безумной Антигоной,

То мёртвой ласточкой бросается к ногам

С стигийской нежностью и веткою зелёной.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,

И выпуклую радость узнаванья.

Я так боюсь рыданья Аонид,

Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,

Для них и звук в персты прольётся,

Но я забыл, что я хочу сказать,

И мысль бесплотная в чертог теней вернётся.

Всё не о том прозрачная твердит,

Всё ласточка, подружка, Антигона...

А на губах, как чёрный лед, горит

Стигийского воспоминанье звона.

1920

***

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чёртова —

Как её ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нём было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица,

Или, верней, эта яма

Так и зовётся по имени

Этого Мандельштама...

1935

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***