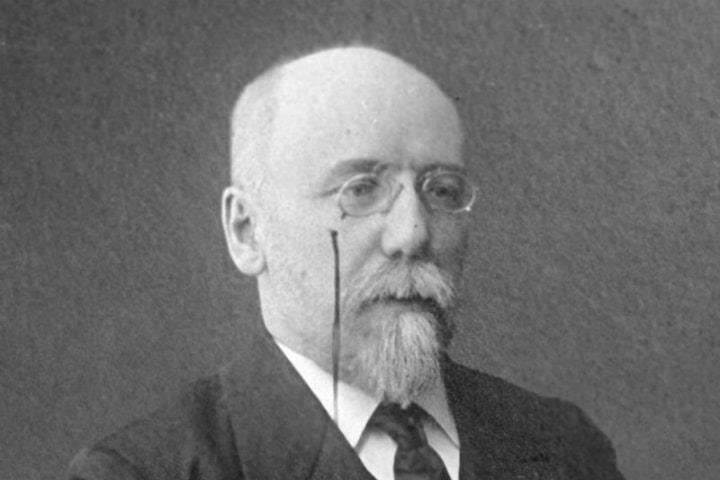

ПОЭТ ДНЯ. Фёдор Сологуб (1 марта 1863 — 5 декабря 1927)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Настоящее имя — Фёдор Кузьмич Тетерников.

Поэт, писатель, драматург, публицист. Символист и декадент.

ЦИТАТЫ

Указание внешних вех жизни я считаю слишком мало уясняющим жизнь человека. Разве дело в том, что мой отец был полтавским крестьянином, а мать петербургской крестьянкой; что я родился и вырос в Петербурге? Что может сказать это постороннему человеку, вообще не знающему меня? Читая беглый перечень внешних фактов, посторонний человек видит их разрозненными, обособленными, невыразительными, — ведь это только и для меня жизнь — целое, органически связанное, где, собственно, нет таких прямых граней — детство, юность, а где всё едино, и везде я — один. Наконец, душа всякого события не во внешности факта, а в тех психологических основаниях, с какими он был принят, пережит, прочувствован. Если дать голый факт и не дать к нему этого психологического комментария, — скажите, какой будет в этом смысл?

Те понятия о творчестве, к которым я сейчас пришёл, говорят мне, что никто не вправе стеснять писателя в его творческом устремлении.

Разве должен и может писатель делать какие-то особые пояснения к тому, что он пишет? Конечно, всякий автор, когда пишет, напрягает себя до последней степени, даёт максимум художественности и ясности. Он берёт лучшие слова, ничего не оставляя в запасе. Как же он может сказать ещё что-то лучшее и большее, когда напряжение его прошло, когда он и во времени отошёл уже от своего создания? Конечно, всё, что он скажет теперь, будет хуже.

Этим, в частности, объясняется моя личная черта, что к ничего существенного уже не могу ни прибавить, ни изменить в законченной вещи, потому что этому предшествует длинный период обработки, поправок, перечитываний, переписываний. Моя рукопись выходит с моего стола в такой законченности, что, в сущности, для меня нет надобности в авторских корректурах.

По складу своего ума и по особенностям своего образования я гораздо более сторонник точного знания, чем мистик. Но самое моё влечение к точному ведению и моё приятие мира заставляют меня чувствовать под оболочкою скользящих явлений единую, сокрытую реальность, постигаемую только тогда, когда внешний мир со всеми своими предметами приемлется лишь как символ мира непреходящего; внешний же реализм вещей в свете точного ведения сам себя упраздняет, являя мир материальный миром энергий.

Мне чудится, что есть какая-то тайна в человеческом существовании, которая странно сближает два существа — меня и кого-то ещё, независимо от времени, независимо от пространства, и обобщает в психологии совершенно неразделимой. Это похоже на то, как если бы кто-нибудь стал, например, намечать на большом листе бумаги точки пером. Среди миллиона различных и несовпадающих вдруг нашлись бы две в разных местах, совпадающие до малейшего тождества. Иногда так кажется, при совершенно ясно сознаваемой своей индивидуальности я отдельности, что в мире проявляется, в сущности, какая-то одна мировая душа, раздробившаяся на миллионы единиц. Это во мне не дело ума, не дело убеждения, — но всё моё жизнеощущение требует этой веры. В этом ощущении я не одинок. Поэтическое выражение эти настроения нашли в стихах Зинаиды Гиппиус, Вячеслава Иванова, Мережковского, в философии и поэзии Минского. Но ни доказывать, ни отстаивать здесь что-либо совершенно невозможно...

Для меня несомненно, что это презираемое, осмеиваемое и даже уже преждевременно отпетое декадентство есть наилучшее, быть может единственное, орудие сознательного символизма. Обращаясь к внутреннему сознанию человека, употребляя слова лишь в качестве психологических реактивов, так называемое декадентство одно только даёт возможность словесными формами указывать на непознаваемое, пробуждать в душе таинственные и глубокие волнения и ставить её на краю преходящего бытия, в непосредственное единение с тайною.

Нет ничего в жизни, что раньше не было бы в творческой мечте. Мечта — это и есть самая необходимая и самая основная форма человеческой деятельности. Мечта, мысль, изобретение, творческий замысел, назовите это ещё как-нибудь, — но вот только эта нематериальная работа человеческой души и создаёт весь наш мир. Мы просто ничего бы не видели и не слышали в этом слишком пёстром, разнообразном и хаотическом мире, если бы кто-то когда-то в незапамятные времена не догадался из всей сумятицы предстоящего выделить те или другие ряды ощущений и придать им некоторое, конечно, совершенно произвольное тогда, значение. И мир стал быть. Сознанием определилось бытие.

Если бы не было искусства, не было бы и никакой причины для того, чтобы жизнь изменялась.

Если бы не было искусства, жизнь повторяла бы из рода в род раз навсегда установленные формы. Вечный муравейник. Приходит искусство, и из муравейника творит город. И когда приходит Пушкин, и откликается, и приветствует жизнь, что делает он по существу?

Кажется, что он повторяет сказание древнего мифа. Но он творит новый. А новый миф не может не вытеснить старого. Поэт творит новые формы, и жизни не остаётся ничего иного, как только покорно выливаться в эти поставленные перед нею искусством формы. Если жизнь покоряется искусству, то смена одной формы быта на другую, замена одного мифа другим, переход от низших ступеней цивилизации к высшим совершается медленно, почти неприметно, безболезненно, — жизнь эволюционирует.

Новые направления в искусстве могут возникать очень часто, но существенно новое является миру очень редко. И лицо, и душа мира изменяются очень медленно.

Общественную ценность имеет только то, что свободно; принуждение, хотя бы и по наилучшим побуждениям, непрочно. Моральность же искусства зиждется на его правдивости и искренности. Никогда не на том, что сказано, полезное или вредное, согласное или несогласное с тою или другою программою, а всегда на том основана моральность искусства, как сказано, со всею ли верою, со всем ли напряжением творческой энергии и творческой совести.

Правдивым и моральным, воистину свободным вполне может быть только искусство символическое — искусство, основанное на символах, в противоположность натурализму, основанному на изображении мира, каким он является, каким он кажется нам.

Когда художественный образ даёт возможность наиболее углубить его смысл, когда он будит в душе воспринимающего обширные сцепления мыслей, чувств, настроений, более или менее неопределённых и многозначительных, тогда изображаемый предмет становится символом, и в соприкосновении с различными переживаниями делается способным порождать из себя мифы.

В высоком искусстве образы стремятся стать символами, т. е. стремятся к тому, чтобы вместить в себя многозначительное содержание, стремятся к тому, чтобы это содержание их в процессе восприятия было способно вскрывать всё более и более глубокие значения. В этой способности образа к бесконечному его раскрытию и лежит тайна бессмертия высоких созданий искусства. Художественное произведение, до дна истолкованное, до конца разъясненное, немедленно же умирает, жить дальше ему нечем и незачем: оно исполнило своё маленькое временное значение, и померкло, погасло, как гаснут полезные земные костры, разведённые каждый раз на особый случай. Звёзды же высокого неба продолжают светиться.

Символизм есть основа всякого большого искусства. Это — стихия, в которую погружено большое искусство и которая создаёт неразрывную связь содержания и формы. Искусство тенденциозное предпочтение отдаёт содержанию, пренебрегая формою; искусство эстетов заботится только о форме, так что виртуозность формы прикрывает иногда ничтожное содержание; искусство же символическое отвергает оба эти неправые уклона, и требует полнейшего соответствия между содержанием и формою. Кого бы из великих писателей прежних и новых веков мы не вспомнили, от Эсхила и Софокла до Ибсена и Метерлинка, все они создавали образы, ставшие для нас символами, источниками живых мифов. Примеры: миф о похищении небесного огня Прометеем, о рыцарских подвигах Дон-Кихота во славу Дульцинеи, о преступлении и наказании Раскольникова.

Для того чтобы иметь возможность стать символом, сделаться приоткрываемым окном в бесконечность, образ должен обладать двойною точностью: он должен и сам быть точно изображён, чтобы не быть образом случайно и праздно измышлённым, — за праздными измышлениями никаких глубин не откроешь; кроме того, он должен быть взят в точных отношениях его к другим предметам предметного мира, должен быть поставлен в чертеже мира на своё настоящее место, — только тогда он будет способствовать выражению наиболее общего миропостижения данного времени. Из этого следует, что наиболее законная форма символического искусства есть реализм. И, действительно, так почти всегда было.

Если мы возьмём даже сказки, сложенные народами, то и в них мы различим, с одной стороны, выражение наиболее общего миропостижения того народа, которым сказки созданы, с другой стороны — удивительную точность житейских и бытовых подробностей, хотя бы и сплетённых с фантастическими измышлениями. Не являясь механическим отображением жизни, по произволу комбинируя её составные элементы, оставаясь искусством, в этом смысле свободным от жизни, сказка не обманет и того, кто, не углубляясь в её мифологическое значение, захочет искать в ней только изображение народного быта.

Всякое искусство по существу символично, так как оно есть интуитивное познание.

Толпа только разрушает. Человек творит. Общество сохраняет.

Стиль отражает характер писателя. Стиль литературного произведения то же, что лицо человека: зеркало души. Стиль не должен быть обще-правильным. Плохой стиль — только общий, безличный, слишком правильный. Этот стиль годится для докладов, отчётов, донесений, рапортов, предписаний, — для всех сообщений шаблонных, деловых, безразличных.

Но каждый раз, когда хотим точно выразить действительно пережитое, прошедшее через наше чувство, — этот правильный строй речи осыпается с неё, как шелуха, и трепещущая живою жизнью мысль находит себе словесное выражение, прихотливое, зыбкое, грамматически-неправильное, — и зато вполне точное и потому прекрасное.

Каждый язык имеет некоторые шаблоны для выражения обычных мыслей — поговорки, присловья, переносные выражения. В период своего создания они были такими же капризами своеобразного ума, как и те новшества, которые ревнители чистоты языка считают порчею стиля. Потом вошли в общее употребление и потускнели. Переведённые в другой язык, они опять на некоторое время кажутся новыми, оригинальными. И помогают внести новые чёрточки, новые оттенки в выражение мысли. Речь богатеет. Сокровища языка приумножаются.

И потому я не верю в порчу стиля.

Есть слова, западающие в память и становящиеся в ряду лучших достояний души — слова незыблемые, неизменные, обвеянные радостью, тоскою, печалью, восторгом и того, кто их сказал впервые, и многих, многих, с сердечным трепетом повторявших эти слова. Они сложились в медленной и упорной работе — каждая строчка требовала труда, достаточного для написания целой страницы точного прозаического изложения мыслей, ясных, простых, понятных.

Не порок, а достоинство стихов в том, что их много не напишешь.

Есть два способа отношения к миру — ирония и лирика. В поэтическом творчестве я различаю два стремления: положительное, ироническое, говорящее миру «да» и этим вскрывающее роковую противоречивость жизни, и отрицательное, лирическое, говорящее миру «нет» и этим созидающее новый мир, желанный, необходимый, но и невозможный без конечного преображения мира.

Две вечные истины, два познания даны человеку. Одна истина, один способ понимания мира — ирония. Она принимает мир до конца. Этим покорным приятием мира она вскрывает роковые противоречия нашего мира, уравновешивает их на дивных весах сверхчеловеческой справедливости.

Другая истина о мире — лирика. Она отрицает и разрушает здешний мир, и на великолепных развалинах его строит новый. К радостям этого нового мира вечно влечётся слабое сердце человека.

Всякая поэзия представляет сочетания иронии и лирики в том или ином взаимном отношении.

Где личность подавлена, там творчество невозможно. Возможна лишь тоска по творчеству, тоска пророческая, потому что за периодами застоя и угнетённости всегда следуют периоды повышенной деятельности.

И пусть нам теперь трудно, и дни наши неразличимы от ночи, но мне и в эти дни не страшно. Я верю, что сердце человека не оскудело, и что живая человеческая кровь, бьющаяся в чистом и верном сердце, не устала творить чудеса, оживлять и воскрешать.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

В поле девушка ходила

И случайно придавила

Голою стопой

Цветик полевой.

Он головкой лиловатой

Никнет до земли.

Вдруг к былинке полусмятой

Чьи-то кудри прилегли.

Смотрит девушка, вздыхая,

На больной цветок,

Осторожно выпрямляя

Тонкий стебелёк.

Говорит она тихонько:

— Что мне сделать, милый мой?

Взбрызнуть венчик твой легонько

Свежею водой?

Иль от солнца в тень лесную

Мне тебя пересадить?

Шепчет он: — Сам оживу я, —

Не мешай мне жить!

19 марта 1892

***

Противоречия во всём:

Мы любим то, что нам приятно,

Но сердцу скучно, если в нём

Всё слишком мило и опрятно.

Всегда нас тянет преступить

Ограды правил и закона.

В стихах мы даже согрешить

Хотим попранием канона.

А в жизни мир и тишину

Для отдыха мы только ищем,

Но отдохнём, и в ширину,

И в глубину, и в вышину

Летим, и падаем, и рыщем.

Мы любим столкновенье воль,

И бури всякие нам милы,

И даже стыд, и даже боль —

Лишь испытанья нашей силы.

9 июля 1893

***

Как небо вечернее ясно!

Какая там блещет звезда!

О жизни, погибшей напрасно,

Не надо грустить никогда.

Наносит удар за ударом

Жестокая чья-то рука.

Всё в жизни получено даром,

И радость твоя, и тоска.

Уродливо или прекрасно,

Но всякая жизнь догорит...

И небо вечернее ясно,

И ярко Венера блестит.

31 октября 1926

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***