Дрон мира

Автор: Евгений КрасЛюди в большинстве своём очень романтичны и мечтательны. Это не аксиома, может быть, но достаточно близко к тому. Ну, а самые мечтательные натуры рождаются среди тех, кого именуют технарями. В этом нет ничего удивительного или парадоксального на самом деле. Если какому-нибудь гуманитарию, для того чтобы унять творческий зуд, вполне достаточно стишок накропать или одеть жёлтую шляпу к фиолетовой куртке, то с техникой всё куда сложнее. Намного сложнее, чем в кино про «железного человека» и ему подобных. Аналитическая фантазия требует жертв. Эти жертвы подчищают и мыслительные, и материальные ресурсы. Причём обычно катастрофически не хватает ни того, ни другого. То есть полёт фантазии до воплощения не долетает в большинстве случаев. Меньшинство же наступает, когда дело плохо. То есть, когда идеей заинтересовываются военные. Зато в этом случае с ресурсами всё в порядке.

Например, возмечтал один молодой человек о скорости на воде и, благодаря интересу военных, на свет божий явились образцы техники, вокруг которых до сих пор ломают копья, судьбы и производственные мощности. А для некоторых простая русская фамилия Алексеев до сих пор имеет чуть не сакральное значение. Его творческая энергия вспыхнула в мире техники на манер «сверхновой», да так и осталась сиять на небосклоне яркой звездой. И всё это за период его не очень-то и долгой жизни.

Но бывает и по-другому. Сами идеи рождаются, едва не возникнут предпосылки. Их даже пытаются реализовать, и даже вроде бы что-то получается путное при этом. Однако время идёт, а вся эта околотехническая суета так и остаётся «широко известной в узком кругу специалистов».

Вот отгадайте загадку: не птичка, но летает, пустой, но стреляет. Что это? Правильно – это дрон. Или, как у нас говорят – беспилотник. Новейшее боевое средство, на котором сейчас все армии мира с ума посходили. Всё правильно, всё точно... одно неточно – неточно называть эти штуки новейшими. На самом деле история этого боевого средства достаточно давно началась. Нет, даже не во времена Советского Союза, когда на вооружении Советской Армии имелись реактивные беспилотники. И даже не те, ещё несовершенные, изделия тридцатых годов. Всё ещё старше.

Началось всё с бунта в Венеции, поднятого против Австрийской империи в 1848 году. Австрияки осадили город. Пострелять бы по нему, но вот пушки не достают. Тут и пошла бурлить творческая энергия масс в лице артиллериста Франца фон Ухатиуса. Он явился к начальству с идеей и картиночкой. Примерно вот такой:

То есть берём новейшее изобретение того времени – аэростат, наполненный горячим дымом, и привязываем к нему бомбу весом в 15 кг с горящим фитилём! Всю эту страсть запускаем со свежим бризом в сторону бунтовщиков. Фитиль во время полёта пережигает в нужное время верёвочку, на которой крепится бомба и поджигает фитиль самой бомбы. Ну и та, стало быть, летит на головы беспечных венецианцев. Поэкспериментировали. Вроде получилось неплохо, и радостный австрийский маршал Радецкий отдаёт приказ срочно делать аэростаты и бомбы. Говорят, что сделали их около двух сотен. И вот 15 августа 1848 года произошло событие мирового значения, которое сейчас широко известно не только лишь всем – первая бомбардировка противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. Неизвестно, какой урон они нанесли, но зато точно известно, что бунтовщики сдались с перепугу.

Первые же серьёзные попытки создать образцы техники, которые похожи на современные, и перемещаются по воле человека, но при его отсутствии на борту, относятся к рубежу девятнадцатого и двадцатого века. В 1898 году на выставке в Мэдиссон Сквер Гарден (Нью-Йорк) Никола Тесла продемонстрировал радиоуправляемую модельку корабля, которой он уверенно управлял без проводов. Вот и чертёжик этой штуки сохранился:

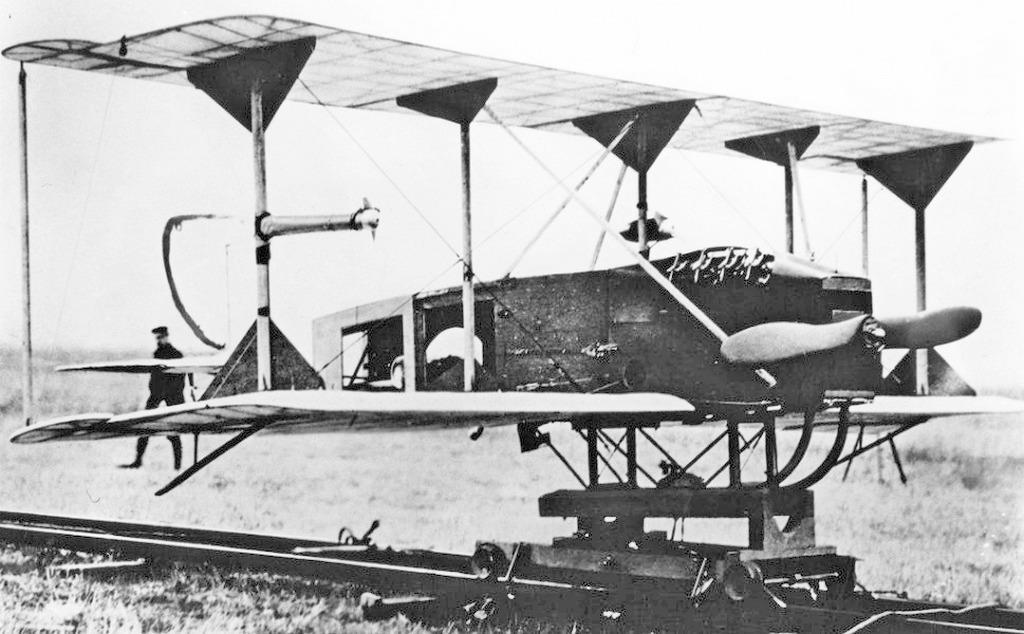

Всем представление очень понравилось, но не настолько, чтобы сразу делать из этого оружие. Войной тогда ещё не пахло и все были настроены благодушно. Поэтому Первая Мировая обошлась без этих адских машинок. Хотя риск был. Ведь в 1917 году доктор Питер Купер и Элмер Сперри изобретают гирокомпас, с помощью которого аэроплану можно задать направление полёта. В результате появляется беспилотный самолёт Curtiss N-9, на который нагрузили взрывчатое устройство весом в 136 кг:

Но тут дело новое… пока испытания, пока туда-сюда. А тут и война кончилась.

У нас это направление приняло системный характер с 1921 года, когда В.И. Ленин подписал постановление о создании ОСТЕХБЮРО. Среди множества тем, которыми занимались «особисты» от техники были и беспилотники. Управлять пытались всем, что движется – танками, торпедами, подводными лодками, катерами... даже самолётами пытались управлять дистанционно. Ну и ракетами, разумеется, тоже.

И наша страна в этом смысле ничем от других развитых стран не отличалась. Такие же или похожие работы проводили в США, Франции, Англии, Германии. У всех были при этом какие-то особенности, но вектор один и тот же – отделить от техники очень дорогое и не очень надёжное звено – человека. Про эти многочисленные, удачные и не очень, эксперименты я немного писал в своей заметочке «Радиобитва народов»https://author.today/post/71862 . Что касается особенностей, то они имели разное происхождение. У нас, например, были серьёзные проблемы с комплектующими для радиокомандного направления. Их новаторам приходилось самостоятельно ваять на коленке. Многое заменяли на пневматику. Плохо было с инженерными кадрами. У немцев с кадрами и оснащённостью было намного лучше, но была другая проблема – ограничения, обозначенные странами-победительницами. Это не столько «тормозило» дело, сколько «влияло» на него.

Например, немцы находят лазейку в договорах и начинают усиленно развивать ракетную тему, про которую в силу понятных причин в бумагах не упомянули. В результате у них появляется крылатая ракета ФАУ-1. У нас тоже трудились над ракетами, но вмешалась политическая борьба, и дело застопорилось. Американцы страдали от своей «великой депрессии». Дело было новое для всех к тому же, поэтому на первых порах получалось не очень хорошо. Например, немцы, намучившись со своей несовершенной инерциальной системой наведения на тех же ФАУ-1, пришли к мысли о лётчиках-самоубийцах ( смотри мою заметочку https://author.today/post/144798 ). Было дело. Однако те же немцы создали в 1939 году весьма удачные для своего времени управляемые бомбы Henschel Hs 293.

Наши смогли сотворить очень удачную серию радиоуправляемых фугасов БЕМИ. Поработав с различной управляемой техникой, пришли к идее управляемых бомб и у нас. Только в качестве бомб решили использовать снятые с вооружения бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3. Для этого в середине тридцатых годов разработали и создали систему управления «Дедал». То есть у современных «дронов-камикадзе» в прошлом были вполне узнаваемые родственники. Но и этого мало. Систему развили настолько, что радиоуправляемые самолёты могли садиться на аэродром в автоматическом режиме. Это делали в 1935 году. В том же, 1935 году, была создана планирующая бомба, управляемая по инфракрасному лучу ПСН-1.

Весьма удачно отметились на этом направлении англичане, создав в середине тридцатых годов радиоуправляемый самолёт-мишень для тренировки зенитчиков. Это был биплан DH82 Queen Bee, созданный на базе двухместного биплана:

Достижения японцев выглядят куда скромнее. В конце войны они создали и производили дрейфующие аэростаты-бомбы. Для того, чтобы они достигли территории США японцы использовали стабильные воздушные потоки. Результаты попытки их боевого применения кончились ничем.

В 1910 году американец Чарльз Кеттеринг создаёт беспилотный боеприпас под названием «Жук», который он сам называет «воздушной торпедой». В отличии от Сперри он не берёт за основу самолёт, а делает всё целенаправленно. Боевая нагрузка такая же, но его машина уже намного совершеннее, да и дешевле:

Перед атакой на цель эта крылатая ракета отбрасывала крылья. А ещё его «Жук» мог считать расстояние до цели. Правда очень неточно. Их вроде бы даже построили с полсотни штук, но в бою так и не применили.

Пожалуй, первым серьёзным шагом в этом направлении у американцев было создание радиоуправляемой мишени для артиллеристов (не одни англичане задумались о таком варианте). Их строили серийно в больших количествах под маркой OQ-2:

Но это тоже было мелочью. Потом они создали целый флот просто фантастических для своего времени беспилотных бомбардировщиков TDR-1. Про них есть смысл сказать чуть подробнее. Началось всё с того, что в США в 1919 году свалил Владимир Козьмич Зварыкин. Жил, трудился, изобретал. Он придумал кинескоп, потом иконоскоп. В 1934 году он предложил высоким армейским чинам «электрический глаз» для воздушных торпед, но его не поняли. Но в 1936 году произошла телепередача на Олимпийских играх в Берлине и американские чины наконец уверовали в русский талант. Точнее об опытах Зварыкина узнал лейтенант Д.С. Фарни. Именно «электрического глаза» ему и не хватало для его идеи радиоуправляемого самолёта. Они встретились, в штабных недрах родился секретный план под названием «Вариант», появился заказ, и Зворыкин взялся за дело. Именно он создал систему наведения для этой машины.

Сам самолёт после долгих опытов и раздумий решили сделать специальный и очень недорогой. Заказ получила одна малоизвестная фирма, а строителем так и вообще фирма по производству музыкальных инструментов и фирма по производству велосипедов. Секретность была полной. Даже на заводе-сборщике все были свято убеждены в том, что делают учебную машину. Получился вот такой маленький, но всё же двухмоторный самолётик:

У него стояли двигатели по 220 лошадей, которые разгоняли его до 225 км в час. Впрочем, в процессе были и варианты. Вот машина с другими двигателями:

Предусмотрели и простейшую кабину для пилота. Это было сделано просто для перегона самолётов. Вместо нормального шасси сделали съёмную раму. Оружием могла быть или торпеда, или бомба весом около тонны. Но главным была телекамера в носу с обзором в 35 градусов. Дальность дистанционного управления достигала 10 км. К 1942 году всё было готово. Вот вариант самолёта Interstate TDR-1 с торпедой, скрытой под обтекателем:

Самолёты могли базироваться на суше или даже на авианосцах:

Самолёты TDR-1 не смогли проявить себя как-то особо ярко и проект был закрыт. Были у американцев и другие попытки. Примерно того же уровня успешности. Как говориться «лиха беда начало».

Но война закончилась, а идеи остались. Впрочем над идеями начали работать ещё во время войны. Например, ещё во время войны у нас в КБ Поликарпова была создана крылатая ракета С-22 (10Х) с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем Челомея Д-3 и автопилотом АП-4. Её ТТХ были сравнимы с немецкой ФАУ-1. Разница в том, что немцы свою ракету запускали с наземных установок, а наши предлагали осуществлять пуск с бомбардировщика. Наши столкнулись с той же проблемой, что и немцы – точность никакая. Немцы смирились с промахами не менее, чем на 6 км, ну а наши отложили постановку на вооружение до лучших времён. Потом были разработаны 14Х и 16Х, но их военные тоже отклонили по тем же причинам – низкая точность. Вот это и есть 16Х... вроде бы:

Как видите получилось очень похоже на немецкую крылатую ракету. Это естественно - одинаковый уровень развития и схожие задачи дают похожие решения.

Время беспилотных аппаратов различного боевого назначения наступило примерно с 50-х годов. Именно в те времена в достаточной степени развилась радиоэлектронная промышленность и производство высокоточных станков. В 1953 году была разработана беспилотная скоростная мишень Ла-17. Получилось настолько хорошо, что его в различных вариантах делали аж до начала 90-х годов. На этой же базе сделали самолёты-разведчики. Хорошо в этом деле отметилось КБ Туполева, создавшее целый ряд ударных и разведочных беспилотников. Вот, например, разведчик Ту-141 «Стриж»:

А вот это куда более «продвинутый» ударный Ту-300 «Коршун», не потерявший своего значения даже сейчас:

Ставки росли. В 1957 году КБ Мясищева завершило многотрудную работу по проектированию крылатой ракеты с ядерной боеголовкой весом в 3,5 тонны, скоростью 3 с гаком Маха и дальностью в 9 тыс. км под названием «Буран» (не тот «Буран» – другой). Её до сих пор любят художники, хотя в серию этот грозный беспилотник не пошёл:

Параллельным курсом по тому же ТЗ работало КБ Лавочкина. Они разработали свою крылатую ракету «Буря». Закончили вместе с КБ Мясищева. На испытаниях этот беспилотник разогнался до 3500 км в час:

Обе эти работы имели во многом принципиальное значение. На них было впервые отработано... много всякого-разного. Достаточно сказать, что элементы управления работали при температуре свыше 600 градусов по Цельсию. Добавьте сюда уникальную систему навигации. А ещё множество деталей из титана. Потом это сильно пригодилось. Не сильно ошибусь, если скажу, что своеобразной вершиной современных беспилотников можно считать советскую систему «Энергия-Буран»:

Всё это время где-то отставали, а где-то шли рядом и наши «вероятные противники». То есть история беспилотников активно продолжала развиваться вместе с развитием научной и производственной базы. В настоящее время наступил очередной период развития беспилотной тематики. Его можно охарактеризовать как некий заскок технической мысли. Миниатюризация и доступность производства вылились в то, что тематикой начали заниматься слишком много людей. С одной стороны это просто замечательно, так как всё больший вес в потоке новых аппаратов стали занимать машины предназначенные для мирных областей человеческой деятельности. С другой стороны эйфория от лёгкости решения задач сыграла злую шутку с проектировщиками. На свет стали появляться в больших количествах боевые аппараты, которые явно сворачивают не туда.

Я говорю про сверхлёгкие летающие машинки. Большей частью они предназначены для разведки на небольших расстояниях, но есть уже и малые ударные барражирующие боеприпасы. Вряд ли у них у всех будет какой-то долгий век, потому как они рассчитаны на плохо оснащённого противника. Но пока похоже на то, что головокружение от успехов не даёт возможности их проектировщикам сосредоточиться. Делу пока явно мешает отставание в средствах противодействия. Тут впереди планеты всей идут пока наши разработчики, которые уже успели создать просто массу средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных и для борьбы с беспилотниками тоже. Думаю, что не много времени осталось ждать всплеска активности в этом направлении и с конкурирующих сторон.

Читал я когда-то фантастический рассказ (роман? Повесть?) про то, как на далёкую планету приземлился земной корабль и на мёртвой планете столкнулся со следами погибшей в войне цивилизацией. В этой войне победили микробеспилотные аппараты вместе с автоматическими заводами по их производству, которые уничтожали любой мыслящий объект с помощью создания вокруг него мощного магнитного поля. Этим беспилотникам было безразлично даже искусственный это разум или природный – уничтожали всё, что может мыслить. Сейчас мне кажется, что мысль изготовителей идёт примерно в эту сторону. Не зря ведь все вдруг дружно заговорили про «рой дронов».

Однако думаю идея провальная. Спору нет – лом хороший, но если не учитывать, что уже создан и даже готов к применению другой лом – системы РЭБ. Полагаю, что он не долго будет оставаться в одиночестве. Сейчас ударные и разведывательные аппараты, как правило, управляются оператором с какого-то удалённого центра. Это означает, что можно просто разорвать помехами или иным способом ниточку, связывающую оператора и машину. Можно вообще перехватить управление (очень сложно). Если же машина действует сама, то у неё всё равно есть какая-то система навигации. Сейчас это спутники или что-то их заменяющее. Например самолёты ДРЛО. Опять можно разорвать эту связь тем или иным способом. Это значит, что и здесь есть методы, чтобы превратить «дрон» в кучку хлама. Разумеется сейчас все усиленно работают над тем, чтобы «дроны» думали сами, однако здесь есть своя «засада» – а что придумает думающий самостоятельно снаряд? Были уже неприятности с такими убойными «мыслителями» у американцев - робот свих создателей перестрелял. Другими словами все эти направления выглядят сейчас очень уязвимыми и крайне не надёжными. К тому же вряд ли средства противодействия будут ограничены только средствами РЭБ. Уже сейчас разработаны скорострельные пушки, ракеты предназначенные именно для борьбы с беспилотниками. Думаю, что эта тема тоже в ближайшее время получит дополнительный размах. То есть увлечение военных «дронами» достаточно быстро угаснет... во всяком случае какого-то особого размаха не получит.

Так что же получается – дроны – это тупиковая ветвь развития? Нет. И вот тут пришло время вернуться к началу моей заметочки. Думаю, что беспилотники наконец вылетят из цепких лап военных и займут, наконец то место, которое и должны занимать – доставлять товары для людей, фотографировать, следить за техническим состоянием сложных систем... не знаю, что ещё придумают. Но главное то, что воевать они, надеюсь, не будут. Поэтому хочется пожелать успехов разработчикам дронов– новых «голубей мира» для людей.