Битва железных рыцарей_1

Автор: Лев Вишня

(картинка – «Плененный броненосец южан, Атланта» - один из самых знаменитых снимков, посвященных гражданской войне в США)

В ходе гражданской войны в США (1860–1865) обе стороны практически одновременно стали строить броненосцы. До этого Север опирался на корветы и паровые фрегаты, которые уже имели часто стальные корпуса и водоизмещение от 3500–5000 тонн. Вооружены эти фрегаты и корветы были новым типом пушек с колоссальной для парусных судов кинетической силой. Снаряд 208мм орудия пробивал до 50мм стальной (железной) брони или порядка 1,5–2 м бруса. Появились бомбические орудия и новый тип снарядов.

Южане в условиях отсутствия у них флота и морской дальней составляющей, могли опереться только на вооруженные пароходы и броненосцы. Первый опытом стала «Виржиния», переделанная из захваченного парового фрегата «Мерримека». «Виржиния» сумела в первом же бою потопить два парусных фрегата (в отечественной литературе постоянно ошибочно называются «корветами») северян и едва не потопила один паровой, что окрылило руководство Конфедерации.

В свою очередь, зная о строительстве «Виржинии» и зная о сильных береговых батареях южан, северяне приступили к строительству своего первого «Монитора», которого сразу стали делать по совершенно иной схеме.

Если «Виржиния» и все последующие броненосцы южан делалась как бронированная плавучая батарея, то «Монитор» был именно полноценным кораблем нового поколения и нового, иного конструкторского мировоззрения. Он имел вращающуюся башню. Эта башня и бронированная палуба дали ему серьезное преимущество в сражении с броненосцем южан, которое закончилось его моральной победой.

Тем не менее, южане так и не расшифровали конструкторский посыл северян и продолжили мастерить свои копии «Виржинии», не понимая, что путь, который они избрали, был изначально тупиковым и обреченным на поражение. Они построили 27 полноценных броненосцев и еще 8 на момент капитуляции Конфедерации либо строились, либо ожидали экипажа или орудий. Почти все их корабли погибли в бою или были подорваны, выбросившись на берег (см. Приложение 1 «Лист броненосцев южан»).

Северяне построили несколько десятков броненосцев типа «Монитор» и иных моделей, в том числе казематных бронированных канонерок речного класса, из которых в ходе войны погибло пятнадцать: семь подорвались на минах, два утонуло в шторм, один был отоплен артиллерией и еще пять были разоружены до окончания военных действий (см. Приложение 2 «Лист броненосцев северян»).

Именно броненосцы северян, корабли нового типа и новой иной конструкторской мысли стали базисом для всех броненосцев в дальнейшем. Модель «Виржиния» канула в лету.

В статье первые в российской исторической литературе будет рассказано обо всех броненосных кораблях обеих сторон, участие в боях, включая их судьбу, от стапеля до гибели или разборки.

В статье будут также исправлены ошибки, которые присутствуют в отечественной литературе при описании некоторых событий или конструкций кораблей (в этой связи не удивляйтесь, что описание битвы рейде Хемптон-Роудс немного отличается от того что в Википедии или в ранних статьях).

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Вступление.

1. Причины создания броненосцев, эволюция огня.

2. Подготовка к парово-броненосной эпохе.

3. Состояние флота США на момент начала войны и постройка первых броненосцев.

4. Первое столкновение броненосцев. Падение Норфолка. Гибель «Вирджинии» и «Монитора».

5. Катастрофа под Новым Орлеаном.

6. Окончательный переход инициативы в руки северян. Запуск в серию мониторов класса «Пассаик». Падение Мемфиса.

7. Падение Виксбурга. Неудача флота северян на Красной реке. Пленение «Атланты». Штурм форта Самтер броненосным флотом северян.

8. Завершение противостояния броненосцев Севера и Юга. Прорыв в бухту Мобайла, пленение там «Теннеси». Последние попытки прорыва блокады и потопление «Албемарла».

9. Окончательный разгром на рубеже Трента, последнем оплоте флота Конфедерации.

10. Анализ причин поражения Юга и победы Севера.

11. Основные типы кораблей и их конструктивные особенности у обеих сторон.

12. Основные технологии, применявшиеся обеими сторонами при строительстве броненосцев. Броня. Новый тип снарядов. Паровые машины. Первые мины.

13. Первая «панама» или история береговых мониторов класса «Каско». Коррупция в США в период Гражданской войны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Лист броненосцев Юга.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Лист броненосцев Севера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Чистая статистика флотов обеих сторон и список всех наиболее известных капитанов и адмиралов с обеих сторон.

1. ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ БРОНЕНОСЦЕВ. ЭВОЛЮЦИЯ ОГНЯ.

К началу XIX века артиллерия уже давно играла решающую роль в морских сражениях, но ее способность эффективно выводить из строя корабли противника все еще оставалась под вопросом. Крупные деревянные линейные корабли и фрегаты, с их очень толстыми (от полуметра и более) деревянными бортами, были малочувствительны к сферическим ядрам гладкоствольной артиллерии, летевшим на скорости менее 150м/с. Ядра застревали в брусе, проломить который и нанести значительный урон находящимся внутри людям и орудиям не могли. Тут стоит вспомнить как, например, в Русско-шведскую войну 1788-90 корабли обеих сторон подходили друг к другу буквально на пистолетный выстрел и лупили безостановочно буквально до разрыва орудий от перегрева. Тем не менее, за всю эту войну было потоплено в бою только четыре линейных корабля (все четыре – шведские). Был случай, когда один русский корабль «Владислав» принял более 2000 попаданий двойными цельными ядрами от 36-и фунтовых орудий и, тем не менее, не затонул, а был захвачен шведами, отремонтирован и участвовал в дальнейших боевых действиях.

Кинетической энергии старых пушек было недостаточно, чтобы причинить противнику необратимые разрушения. Максимум что удавалось сделать, это нанести урон парусному вооружению корабля (рангоуту и такелажу) или принудить противника выброситься на берег. Пробоины у ватерлинии, угрожавшие кораблю затоплением, были невелики из-за малого калибра ядер и легко заделывались либо изнутри – пробками, либо снаружи – подведением пластыря. Для того чтобы вывести из строя парусный линейный корабль, требовалось огромное количество попаданий, которого обычно удавалось достичь, только сконцентрировав против одной цели огонь нескольких кораблей.

Так продолжалось, пока в 1822 году французский генерал Пексан не высказал предположение, что для повышения эффективности морской артиллерии необходимы короткие пушки большого калибра, стреляющие с больших дистанций по деревянному флоту снарядами с большим разрывным зарядом.

Для такой стрельбы Пексан разработал так называемые «бомбические пушки», у которых казенная часть была утолщена для придания большей прочности, изменена форма камеры для размещения уменьшенного заряда, устранено дульное утолщение и для удобства заряжания сделано расширение канала у самого дульного среза – распал.

Первые эксперименты были проведены во Франции в 1822 году, по их итогам была принята 22-см бомбическая пушка и 80-фунтовая (36 кг) бомба к ней. Позднее для небольших кораблей приняли облегченную пушку с 30-фунтовой (13,5 кг) разрывной гранатой (тяжелые разрывные снаряды именовались – «бомбами», легкие – «гранатами»).

За счет большого калибра при относительно коротком стволе пушка Пексана стреляла очень тяжелыми бомбами со сравнительно невысокой начальной скоростью. Необходимая для проламывания деревянного борта кинетическая энергия достигалась за счет большого веса бомбы, при этом перегрузка при выстреле была сравнительно невелика, а риск детонации бомбы в стволе допустимо мал. Попадая в борт корабля противника, бомба своей массой проламывала доски и застревала в борту. Последующий взрыв приводил к сильнейшему разрушению деревянных конструкций, возникновению множества очагов возгорания и разлету деревянных обломков и осколков оболочки самой бомбы, смертельно опасных для экипажа.

Натурные испытания показали, что разрыв бомбы тяжелого бомбического орудия в борту деревянного корабля делал брешь площадью более одного квадратного метра, поэтому на дистанциях 500-1000 метров деревянный линейный корабль мог быть потоплен 20–25 выстрелами бомбических пушек. Причем бомбические орудия своими снарядами могли наносить урон на любой доступной дистанции, в отличие от орудий, стрелявших цельными ядрами. Кораблям больше не требовалось сходиться на расстояние пистолетного выстрела, чтобы получить результат.

Этот открытие в корне изменило само мировоззрение кораблестроителей. Впервые «непотопляемые» линейные корабли стали уязвимы для артиллерийского огня, а состоявшееся в 1830-х годах повсеместное принятие орудий Пексана стало решающей причиной их ухода со сцены. Вскоре выяснилось, что из-за значительного веса бомбических пушек их можно было безопасно устанавливать только на нижней орудийной палубе. В тоже время практически отпала необходимость в средних пушках, стрелявших сплошными ядрами. Как следствие разница в огневой мощи между вооруженным бомбическими орудиями фрегатом и линейным многопалубным кораблем практически нивелировалась. В плане живучести линейный корабль и фрегат были в равной степени уязвимы для этих бомб, но при этом фрегат мог за счет лучших обводов развивать большую скорость и стоил существенно дешевле, а высокий корпус линейного корабля был очень удобной мишенью для комендоров противника. Наступила «эра фрегатов», а затем «паровых фрегатов», вооруженных бомбическими орудиями со стальными корпусами. Заменив собой линейный корабль паровой фрегат, водоизмещения 3500-5000 тонн, стал доминирующим кораблем на море, а вспомогательным к нему пришел корвет.

Тут есть небольшая путаница в отечественных источниках, касательная термина «корвет». Корвет в отличие от фрегата это сравнительно небольшое судно водоизмещением до 900-1200 тонн прибрежной зоны и вооруженное одним рядом тяжелых орудий калибром 8-9 дюймов. Чаще всего корветы были паровыми судами. А переделка морского парусного фрегата путем замены двух рядов 32-х фунтовых орудий на один ряд 9-и дюймовок Дальгрена еще не превращает его в корвет, он все равно останется именно фрегатом, но вооруженным более мощной артиллерией. Именно по такой схеме северяне и стали переделывать все свои морские суда в начале гражданской войны (нижний ряд пушек заменялся на дальгреновские орудия, верхний – просто убирался).

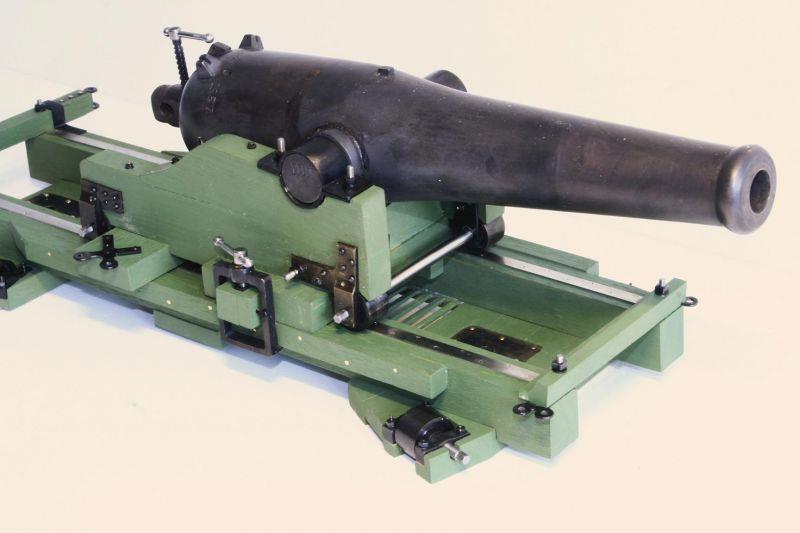

(классическая 32-х фунтовка)

Дальнейшее развитие артиллерии было следующим:

Еще задолго до бомбических орудий Пексана в США в 1818 году изобрели так наз. «колумбиаду». Мощное гладкоствольное орудие калибром до 280мм, основной особенностью которого являлся деревянный или железный станок вместо лафета. То есть пушка откатывалась после выстрела назад по рельсам и возвращалась обратно с помощью рычажного механизма. Такими орудиями быстро вооружили новые строящиеся форты. «Колумбиады» быстро стали стандартом орудий для армии США. Однако на флоте продолжали господствовать 32-х и 42-х фунтовые орудия.

В 1851 году, Джон Адольфус Бернард Дальгрен, запатентовал свой тип колумбиады, еще более мощное орудие, также откатывающееся на станке, но имеющее одно отличие – усиление казенной части дополнительным объемом металла. Пушки Дальгрена выглядели как толстенькие чугунные бутылочки. Эти орудия могли дать снаряду намного больший импульс и скорость полета, чем 32-х или 42-х фунтовки. В среднем один выстрел 8-и дюймовой пушки Дальгрена был эквивалентен 3-4 выстрелам из 32-х фунтовок. Они могли стрелять как прямой наводкой, так и по навесной траектории как мортиры. Начальная скорость снаряда у них была от 300-450м/с, то есть в двое-трое больше, чем у обычных гладкоствольных орудий того времени. Кроме того, на дистанции до 2км эти орудия задавали очень высокую меткость, намного выше, чем у орудий старого типа или прежних колумбиад.

(11-дюймовка Дальгрена)

Однако Дальгрену не удалось самостоятельной выйти на больший калибр орудий (он остановился на стволе в 11 дюймов) и в 1857 году известный американский артиллерист Томас Джексон Родман начал проводить опыты по отливке чугунных гладкоствольных орудий с внутренним охлаждением ствола холодной водой. При таком способе отливки остывание металла шло с внутренних слоев, поэтому наружные слои, остывая позже, сильно сжимали внутренние. Вследствие этого любое так отлитое орудие оказывалось значительно прочнее изготовленных обычным способом. Однако из-за сложности и высокой дороговизны способ Родмана получил применение лишь для отливки орудий очень крупного калибра. В 1861 году по проекту Родмана изготавливают первые 15-дюймовые орудия (380мм), в 1863 году – 20-дюймовые (508-мм) береговые, установленные в форте Гамильтон, а затем в 1865 году – корабельные для монитора «Пуритан». Именно этот корабль и вошел в историю как носитель самых крупнокалиберных морских пушек.

(508-мм пушка Родмана - сохранившийся экземпляр)

Но и этого показалось мало американским конструкторам, и незадолго до войны в 1859 году инженер Джон Мерсер Брук запатентовал уже нарезную пушку. Новое орудие задавало даже при меньшем калибре еще большую начальную скорость, точность стрельбы, также кинетическую энергию снаряду, чем даже орудие Дальгрена. Но, к сожалению, из-за неотработанной технологии литья, эти преимущества добавляли орудию большой вес. Средний вес 178-мм орудия Брука составлял 8,5 тонн. 210-мм орудие весило уже 14,5 тонн и так далее. Такие громадные пушки хороши были для укрепления фортов или, напротив, для осады. Поставить такую махину на корабль долгое время было весьма проблематично. Однако кинетическая энергия снаряда от выстрела 178-мм была в полтора раза выше, чем у 280-мм орудия Дальгрена. Именно орудиями Брука южане и стали оснащать свои корабли. На расстоянии до 1000 м. выстрел из такого орудия гарантированно пробивал 53-мм стальную броню со всей деревянной прокладкой. Заряжалось орудие Брука также как и орудие Дальгрена – со ствола.

И наконец, в 1861г. Инженер Роберт Паркер Пэррот запатентовал свой тип нарезного орудия, которое стало называться «орудие Пэррота». Оно представляло собой усовершенствованный вариант пушки Брука, а калибр его определялся в фунтах (40, 60, 80, 100 и 200 фунтовки). Стволы пушек Пэррота отливались обычным образом, но при этом были гораздо тоньше и легче родмановских. Для повышения прочности на их казенную часть, где давление пороховых газов при выстреле - максимально, надевались методом горячей посадки кованые железные «манжеты», предохранявшие хрупкий чугун от растрескивания.

(орудия Перрота (слева) и Брука (справа))

Как показали первые же бои парусные фрегаты и линейные корабли прошлой эпохи просто не имели никаких шансов выживания в случае интенсивного поражения их орудиями Дальгрена или Брука. В битве на рейде Хемптон-Роудс броненосец «Вирджиния» потопил фрегат северян «Конгресс», водоизмещением 1750 тонн, и имевший на вооружении 52 пушки и 500 человек экипажа всего с 9-и залпов одного борта (27 выстрелов). Мощные 160-мм орудия Брука просто разнесли корабль северян в щепки, пробивая от борта до борта на вылет. А 15 мая 1862 года при Дрюрис-Блафф такие же орудия едва не потопили новый броненосец северян «Галена», достигнув с 43 выстрелов 13-и пробитий его 55-мм стальной брони, убив и ранив при этом половину экипажа.

Готовилась к войне и броня.

Первые эксперименты были с железной броней толщиной 12,5мм еще в 1820 году. На расстоянии в 200м колумбиада пробила такую броню с одного выстрела, причем металл раскрошился и дал множество осколков. Броню забраковали и надолго перестали интересоваться темой. Но в виду стремительного распространения бомбических орудий, а также новых очень мощных пушек Брука и Дальгрена, к идее бронирования спешно вернулись, и вначале 1855 года было проведено испытание дюймового железного броневого листа улучшенного качества металла, а потом стального такого же листа.

Испытания были признаны удовлетворительными, и было решено, что броня в два дюймовых слоя может выдержать попадание из орудия Дальгрена калибром до 9 дюймов (229-мм). Именно такую толщину брони потом навесили на злополучную «Галену», а также на борта «Монитора». Инженеры не учли, что на этих испытаниях в пушку Дальгрена закладывался малый заряд пороха из-за присутствовавших в начале 50-ых годов опасений разрыва ствола этих орудий. Потом когда технология изготовления стволов существенно улучшилась, заряд пороха возрос почти в четыре раза, а кинетическая сила снаряда примерно в два. Поэтому такая толщина брони была признанна крайне неудовлетворительной, и на мониторы стали навешивать пять слоев по броневому поясу и 10 слоев по башне (соответственно 125 и 250 мм брони).

380-мм орудие Родмана на расстоянии до 200 метров гарантированно пробивала шесть слоев дюймовой стали, общей толщиной в 152мм или 4 слоя такой же брони, наклоненной под углом 60 град, от нормали (см. ниже раздел про мониторы класса «Пассаик»).

210-мм орудие Брука пробивало примерно 100-150мм брони на расстоянии до 1000м.

(та самая первая железная броня. Видны вмятины и растрескивание слоев металла от поражения круглыми цельными ядрами)

(та самая первая железная броня. Видны вмятины и растрескивание слоев металла от поражения круглыми цельными ядрами)