Печать: наследие седых веков

Автор: Сергей ВасильевА под приказом, чтоб считать

Такое дело правым,

Стояла царская печать

С большим орлом двуглавым…

Наталья Кончаловская. «Наша древняя столица».

Подпись, печать. Как и двести, и триста лет назад – неотъемлемый атрибут практически любого документа. Современная печать выполнена с помощью компьютерной графики и высокоточного оборудования. И вместе с тем от нее веет седой древностью. Ведь недаром бытует выражение «печать времени».

Исторические корни печати тесно переплелись с зарождением собственно искусства. А именно резьбы по камню.

Первобытный охотник, рыболов, собиратель, находил на берегу моря ли реки гладкие, сверкающие камешки, восторгался их красотой, чистыми и яркими тонами, блеском и игрой теней. Созданные природой «шедевры» служили и украшениями, и объектом религиозного почитания. Но, как известно, «совершенству нет предела»… первобытные художники сами взяли в руки резцы. Вырезая на знаки и изображения, верили, что это укрепляет магические свойства камней.

Минули века. За несколько тысячелетий до нашей эры резные камни в виде фигурок зверей и людей, а также в виде печатей появились в Месопотамии, а затем в Египте и других странах Средиземноморья. Древние египтяне носили перстни с каменными печатками; чаще всего это было изображение жука скарабея, вырезанное из лазурита.

В IV-III тысячелетиях до нашей эры на Востоке и в Эгейском мире искусство резьбы по камню или глиптики приобретает достаточно развитые формы.

«Я принадлежу Герматиму»

К этому времени канул в Лету «первобытный коммунизм», зародился институт частной собственности, а с ним и потребность в особых владельческих знаках. Резные камни геммы стали использовать и как личные печати их владельцев. И не только. Прежде чем обжечь глиняные ткацкие подвески и рыболовные грузила, кувшины, да и многие другие изделия, гончар прикладывал свой «фирменный» знак-печать, удостоверяя тем самым качество изделия.

Печати-геммы прикладывали и к письмам, завещаниям, официальным документам, опечатывали ларцы и кладовые с ценностями, амфоры с вином. В Древней Элладе ревнивые мужья ставили знак собственности на двери гинекея – отдельного женского помещения в жилище. На древнегреческих геммах появляются лаконичные и вместе с тем красноречивые надписи. Например, на одной из них, относящейся к VI веку до нашей эры начертано: «Я принадлежу Герматиму», на другой: «Я – печать Терсиса, остерегайся меня разбить».

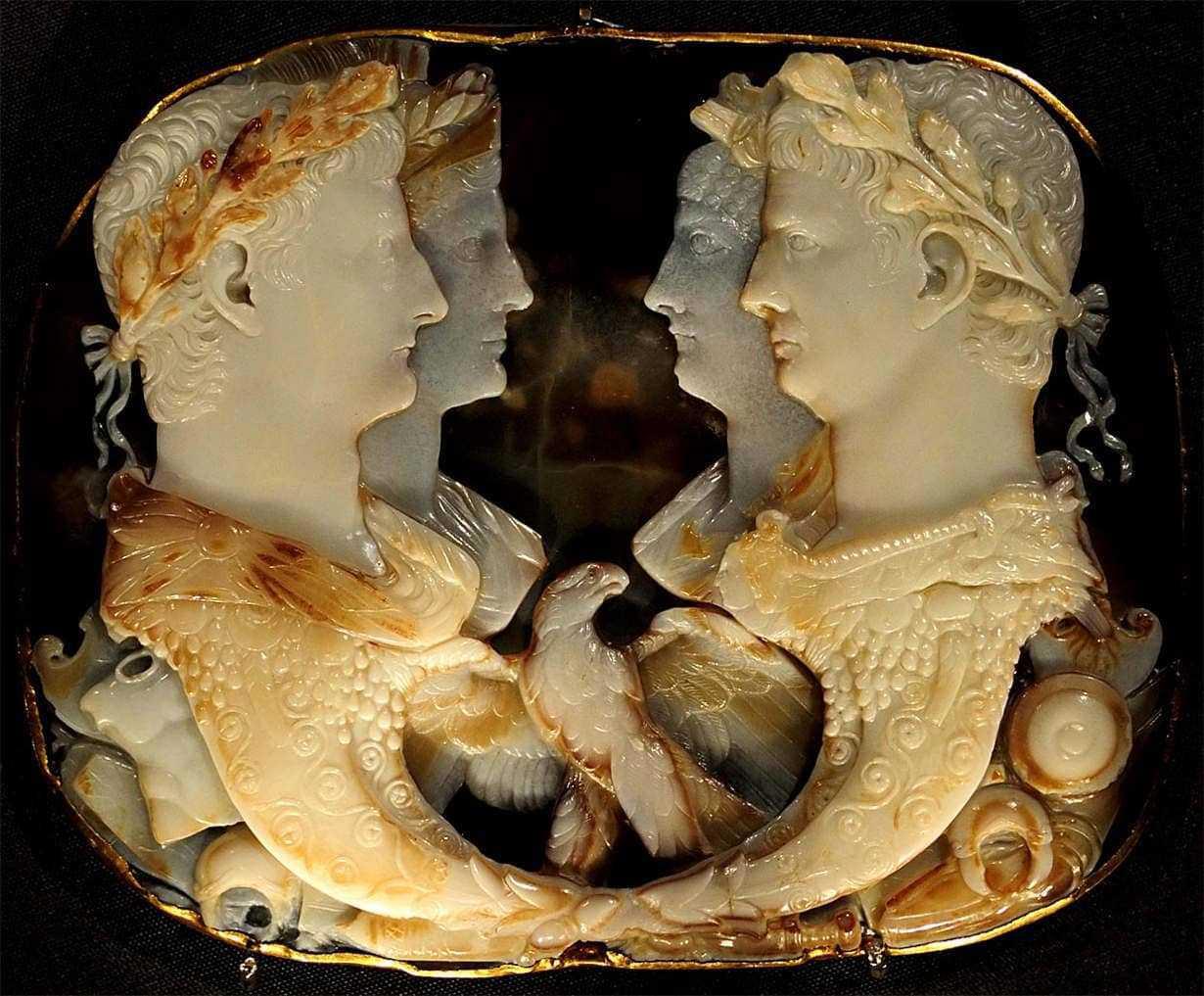

Изделия, созданные греческими мастерами по заказам могущественных египетских монархов и знати, отмечены тонким художественным вкусом. К эпохе ранних Птолемеев относятся анонимные работы и среди них знаменитейшая камея Гонзага, хранящаяся ныне в Государственном Эрмитаже.

В VI веке до нашей эры афинский законодатель Солон постановил: «резчик перстней не имеет права сохранять у себя оттиски проданного перстня». Как видим проблема «пиратских» копий стояла уже в то время.

Свинец и золото. Сургуч и воск

Перенесемся в Средние века. Варварские племена, осваивая позднеантичное наследие среди прочего восприняли и такой атрибут государственной и правовой жизни как печать. Германцы заимствовали римский обычай класть вместе с умершим в гробницу и его перстень-печать. В то время печать заменяла собою подпись, прикладывание печатей к наиболее важным актам совершалось с особой торжественностью. Существовала особая должность хранителя королевских и государственных печатей. Иногда эти люди носили печати на шее. А сами печати приклеивались к пергаменту, а затем к бумаге на специальных шнурках. Печать не только скрепляла документ и предавала ему юридическую силу, но свидетельствовала и о подлинности самого документа, а в случае предъявления была символом власти и должностных полномочий. Изображения на печатях были строго регламентированы и зависели от общественного веса владельца и от занимаемой им общественной или государственной должности. Если печатей было несколько, то при размещении их неукоснительно придерживались субординации, то есть положения и звания их владельцев. Регламентировались даже материал и цвет шнурка, на котором подвешивалась печать.

Печати изготовлялись из свинца, в редких случаях из золота. Были печати и серебряные, бронзовые, оловянные, восковые и сургучные. Последние не были висячими, а крепились непосредственно к документу. Цвет воска печатей зависел от достоинства лиц, которым они принадлежали. Право печатать красным воском составляло принадлежность монарших особ и тех, кому дана была эта привилегия. Формы печатей были весьма разнообразны: круглые, овальные, продолговатые, треугольные, квадратные, шестиугольные.

От Руси к России

Первые упоминания о печатях на Руси содержат договора князей Игоря и Святослава с греками. Так, в договоре Игоря с императором Византии Романом I 944 года указывается: послы русские должны иметь печати золотые, а гости, то есть купцы – серебряные.

Первые Рюриковичи, видимо, подражая Византии, для скрепления международных договоров стали употреблять металлические печати с изображением родового символ – двузубца или трезубца (нынешний герб Украины). После Крещения Руси изображения на печатях обогатились христианской символикой.

В 1006 году, крестивший Русь киевский князь Владимир даровал русским и болгарским купцам особые печати, что свидетельствует об оказанной им великой чести: право иметь печать принадлежало исключительно великому князю. C раздроблением Руси на уделы, право это распространилось и на местных удельных князей. Княжеские печати были двоякого типа – частные (печати-перстни) и официальные.

На первый взгляд печать как источник для изучения нашей средневековой истории кажется малозаметной и незначительной на фоне, скажем, летописей или берестяных грамот. Однако это далеко не так.

Знаменитый коллекционер и исследователь печатей академик Николай Петрович Лихачев (1862-1936), собрав все известные ему печати и расположив их по типам и хронологии, получил исторический срез, отобразивший эволюцию государственных и общественных институтов на Руси.

Чем же интересны для нас наблюдения ученого?

Прежде всего, тем, что опровергает широко распространенное мнение об исторической неразвитости на нашей почве института частной собственности. Тезис этот особенно привился в западной исторической науке. Так небезызвестный Ричард Пайпс полагает, что основной проблемой (и тормозом для развития) России испокон веков являлось вотчинное государственное устройство. Князья, считали уделы своей собственностью со всеми полями, реками, лесами, городами и людьми эту местность населяющими. Только князь был в своем владении единственным полноправным, хозяйственным субъектом. А прочие в лучшем случае арендаторами. Те же отношения пронизывали и Московское царство, и раннюю Российскую империю. Вплоть до указов Екатерины II в России вообще никто не имел никакой частной собственности. Все принадлежало царю.

Исторические источники опровергают эту «гипотезу». Правом собственности и, среди прочего, собственности на землю обладали не только феодалы, но и свободные крестьяне.

Так, в Новгородской земле такие крестьяне, именовавшиеся «сябрами» имели грамоты, подтверждающие их право на землю, к которым прилагались печати. Например, в относящейся к 1389 – 1415 годам новгородской «Данной спинских сябров, посадника Григория с товарищами Спасскому Врендовскому монастырю…», говорится: «По милости божии святого Спаса и по благословлению архиепископа Великого Новгорода владыки Ивана. Се дахом спинские сябри Григореи посадник, Кирила Андреевичь, сын посадничь, Захарья Яковлевич з братею, Юрьи Дмитриев, Кирила Семенов, в дом святому Спасу на Веренду монастырю игумену и чернецам ловища рыбные в Спинском ободе своем по Веренде реки…А к сеи грамоте приложихом свои печате».

Подобные отношения известны и Новгородской Судной грамоте, согласно которой «сябры» – «шабры» также являются совладельцами земли. Закон гласил: «А кто с кем ростяжется о земле, а почнет просить сроку на управы, или на шабъры, ино ему дать один срок на сто верст три недели, а далее и ближе, а то по числу; а ему сказать шабра своего на имя, за кем управы лежат, по крестному целованию, да и по руце ему ударити с истцом своим; а посаднику приложить к срочнои грамоте своя печать…»

С развитием административных институтов печати стали атрибутом служилых людей, ими обзавелись города и приказы, а также родовитые бояре.

Как и в Европе печати на Руси были металлические – золотые, серебряные, серебряные вызолоченые и свинцовые; восковые (черные, желтые, темно-коричневые и красные). Кроме того существовали печати воско-мастичные, заменившие восковые в силу своей большей прочности; печати на дегте или (редко) на смоле. С конца XVII столетия в употребление вошли печати сургучные.

В удельный период изображения на печатях отличались большим разнообразием. Так, на новгородских печатях изображались тигр или пантера, женская фигура, сидящая на стуле, двуглавый орел, вечевые ступени с посохом архиепископа, медведь и другие.

Менее разнолики печати младшего брата Великого Новгорода Пскова с изображением герба вольного города – барса, с поднятым хвостом, вокруг которого помещалась надпись: «Печать господарства псковскаго».

«Собирание земель» перечеркивало местную удельную «старину»; московские самодержцы властной рукою устанавливали единый порядок и касательно печатей, утверждая тем самым новую систему отношений.

Эта тенденция нашла продолжение и в XVIII столетии. Так, в Малороссии до упразднения гетманства в 1764 году действовала печать, дарованная еще в 1576 году Стефаном Баторием. На печати был изображен «герб, означающий на оной стоящего казака, держащего на плече ружье; на голове у него скривленная высокая шапка, а у бока висящий пороховой рог».

В 1766 году Екатерина Великая утвердила для Малороссии новую печать, дарованную еще в 1722 году Петром Великим Малороссийской коллегии. От прежней «вольницы» и «самостийности» не осталось следа: печать выглядела так: на государственном гербе Российской Империи помещались гербы Киевский (серебряный ангел на голубом поле), Переяславский (серебряная башня на красном поле), Стародубский (зеленый дуб в красном поле), Северский (золотая стена на красном поле) и черниговский (орел на голубом поле).

Железная логика подчинения всего и вся высшим государственным интересам вызвала, как это часто бывает, и обратное действие – яростное сопротивление тех, кто не желал поступаться принципами, расставаться со старинными правами и образом жизни. Стрельцы, запорожцы, донские казаки, инородцы и раскольники… – XVIII столетие можно по праву считать продолжением предыдущего «бунташного» века. И как итог кровавая «пугачевщина», перечеркнувшая политику Просвещенного абсолютизма.

Один из штрихов последней в истории России крестьянской войны –употребление повстанцами собственных качественных печатей. Печати Пугачева отличались своеобразием и не походили на государственные печати Империи.

На именной печати Пугачева был изображен погрудный портрет молодого мужчины в профиль. Голова увенчана лавровым венком и небольшой короной, на плечах императорская мантия. Надпись обозначала, что это «Большая государственная печать Петра Третьего императора и самодержавца Всероссийского 1774 г.».

Портрет похож на изображение Петра III, на медали, отчеканенной в 1762 году в честь союза, заключенного между Петром III и прусским королем Фридрихом II.

По образцу первой печати была изготовлена и еще одна именная печать самозванца; на ней также помещался погрудный портрет в профиль, однако «император» был одет в латы. Вокруг помещалась надпись: «Петра III божьей милостью императора коруна».

Собственную печать имела и пугачевская «Военная коллегия». На ней изображен двуглавый орел со скипетром и державой, вокруг которого помещена сокращенная надпись: «Государственной Военной коллегии печать 1774». Эта печать подражала печатям государственных учреждений XVIII столетия.

Печати были в ходу и у сподвижников Пугачева, например, у Зарубина-Чики («графа Чернышева»), организатора движения на южном Урале. Его печати несли изображение двух веток и фигурных вензелей, с окружной надписью: «Печать графа Ивана Чернышева».

Как видим, «скромные» печати порой были чем-то большим, нежели простое засвидетельствование подлинности документа. Подобно деньгам они выражали политическую волю и декларации, выступая в качестве своеобразного пропагандистского плаката.

Пугачевских изготовителей печатей, пожалуй, можно назвать одними из первых в нашей истории PR-менеджеров и политтехнологов.

Справка

Выражение «за семью печатями» связано со Священным Пиcанием: в «Откровении Иоанна Богослова» ангел Апокалипсиса последовательно снимает семь печатей с книги, содержание которой отделяет мир от своего конца.

В допетровской Руси единая государственная печать прилагалась ко всем актам вместо подписи царя.