Торпеды и москиты в космическом бою (бонус к 8-9 главам БПвБИ)

Автор: Погорелов Никита АлександровичЯ уезжаю на майские. Публикация книги "Большая пушка в Большой Игре" продолжится в автоматическом режиме с сохранением темпа, но для блога такой опции нет. Поэтому я объединяю два бонусных материала в один.

Фотонные торпеды

Хотя основное космическое оружие позднего таймлайна – макропушка, не оно самое разрушительное. Ракета, несущая одноразовый лазер с накачкой от ядерной бомбы, с легкой руки Вебера стала классикой фантастики. В реальности все не так радужно.

Да, ракетолазер был одним из направлений при разработке СОИ. Он даже прошел наземные испытания, в ходе которых вскрылась в принципе предсказуемая проблема. Угол дивергенции – еще более страшный зверь, чем дифракционная расходимость. При любых реально достижимых размерах стержней пятно оказывается слишком широким. Для поражения цели типа "боеголовка" хотя бы на тысяче километров нужна была мегатонная бомба. Причем одна на каждый выстрел. В том числе выстрел по ложной цели, которых советские ракеты 80-х тащили с собой вагон. Оружие давало противнику преимущество по массе, причем массе дефицитных материалов: плутония и трития. Поэтому проект «Эскалибур» был закрыт. А вот материалы по проекту «Касаба» (с которого я писал «плазменные торпеды») до сих пор засекречены.

В мире Чарийского Союза про ракетолазер тоже надолго забыли. Особенно после появления оружия, способного поразить цель в тысяче километров куда более дешево, без риска перехвата и (это важно) очень много раз подряд. Ракета по природе своей залповое оружие, которое до возвращения на базу или встречи с транспортом снабжения применяется если не однократно, то в лучшем случае два-три раза. Поэтому цена ошибки при выборе цели весьма высока. Сложно представить ситуацию, когда артиллерийский корабль полностью израсходовал все снаряды против подвернувшихся под руку вражеских танкеров и оказался беззащитен перед врагом на пару классов ниже. С ракетными кораблями такое случается. В условиях широчайшего использования РЭБ, ОЭП и ложных целей такое случается куда чаще, чем хотелось бы. Анализ исторической эффективности ракет показывает, что в боях 70-х и 80-х противокорабельные ракеты, по видимому, вообще ни разу не попали в корабль, использующий пассивные помехи. Так что, Карим в своей оценке абсолютно адекватен.

В войнах «раннего таймлайна» ракетное оружие использовалось, но обычно с целью заполнить поле боя осколками, ограничив противника в маневре, или нанести урон «по объему», облегчив работу артиллерии. О фотонных торпедах вспомнили лишь тогда, когда бои из орбитальных стали действительно межпланетными, и проблема с уничтожением корабля, идущего под пузырем, встала в полный рост. Самым надежным оружием в такой ситуации должен был стать свет, но использование классических лазеров требует подводить уязвимые зеркала слишком близко к цели. Такое тоже делают (на этом принципе основана РОСЛОЗ), но в боях за околопланетное пространство, где скорости ограничены.

Фантастическое допущение позволяет в «позднем таймлайне» создавать для фотонных торпед стержни из нанотрубок, обеспечивающие возможность нанести серьезный урон на дистанции более 10 тысяч км, используя для накачки ядерный заряд средней мощности. Уровень техпроцесса у разных стран сильно отличается, поэтому технология производства фотонных торпед – самая охраняемая военная тайна кого угодно. Рекорд удерживает чарийская «Рапира» с зафиксированным уничтожением легкого корабля (корзэбский корвет типа «Стремительный») при взрыве боеголовки на расстоянии 100 тыс. км. Чжунгойская «Чан мао» со своими 80 тыс. немногим уступает. Возможности моделей, используемых в П-секторе, на порядок скромнее.

Воздушно-космические самолеты

Одна из широко обсуждаемых среди любителей фантастики тем – космические истребители. Обычно в ключе «но они же нерациональны» (примерно как и рабство в космосе), хотя на самом деле космические истребители вполне рациональны если только автор не вводит против них особые антиистребительные фантастические допущения. В мире Чарийского Союза есть два принципиально разных класса аппаратов, подходящих под этот троп. Оба они объединены под словом «москиты».

1) Штурмовые катера, которые в Корзэбе так и называют истребителями, а в Чарийском Союзе часто сокращают до штурмовиков. «Страйк сэйбр» и «черная птица» – характерные примеры. Максимально облегченные и не обязательно пилотируемые штурмовые катера, которые пока не фигурировали в тексте, но Карим о них помнит, называются «истребители малого перехвата» (ИМП).

2) Воздушно-космические истребители вроде Ко-12 и И-7, находящихся на вооружении у «квантовых котиков».

Потребность в штурмовых катерах вытекает из распространенной тактики космического боя. Как уже было сказано, самое разрушительное оружие космофлота – фотонные торпеды. Но атакующему нужно преодолеть, а защитнику организовать: а) радиоэлектронное и оптико-электронное противодействие и б) ПРО. Танцы вокруг торпедной атаки наполняют поле боя множеством «мягких» целей. Такими же «мягкими» целями являются зеркала лазеров и сенсоры, которые не могут работать, будучи спрятаны под броней. Прицельно поражать их на характерных для перестрелки крупных кораблей дистанциях сложно, но катера могут подойти достаточно близко, чтобы выцеливать отдельные структуры на обшивке. Легкие одноместные (или вообще беспилотные) корабли с ограниченной автономностью обеспечивают нужную концентрацию «мягкой» стрельбы на опасном направлении и могут быть использованы в качестве многоразовой первой ступени торпед. Автономности большинства штурмовых катеров хватает для самостоятельного выполнения задач в системах красных карликов или газовых гигантов. Возможность использовать зоны перехода существует, но скорее как теоретическая. Практически катера, способные к межзвездным перелетам, это уже следующий класс кораблей, их масса и экипаж побольше. Штурмовой катер во всех отношениях остается космическим кораблем, даже имеет конструктор пузыря, и на действия в атмосфере обычно не рассчитан. Но в принципе достаточно мал, чтобы стартовать из атмосферы с помощью дополнительных разгонных ступеней и/или внешнего привода, и обладает достаточным запасом дельты, чтобы спокойно войти в атмосферу и сесть «по-ракетному».

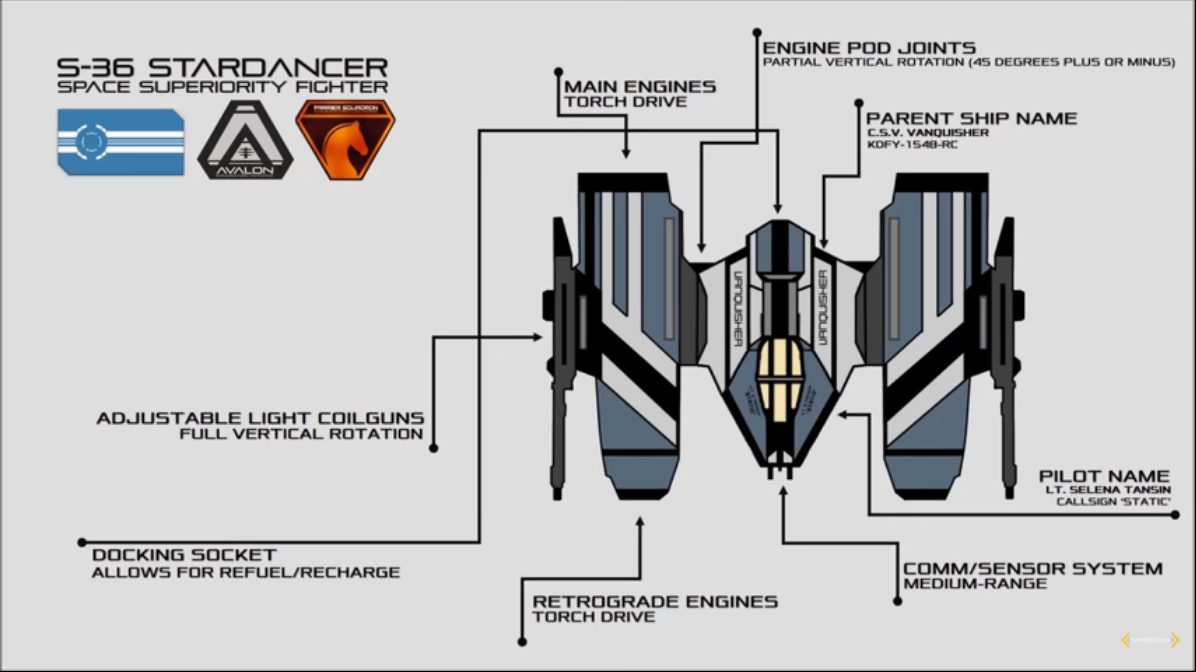

Стандартная компоновка катера выглядит примерно так (картинка взята из The Sojourn Audio Drama). То есть, он больше похож на танк, чем на самолет. Если имеют место попытки интегрировать в конструкцию магнитный парус и придать аппарату возможность работать в атмосфере, вид спереди становится примерно таким:

Воздушно-космические истребители появились скорее по принципу «потому что мы можем». Исторически бои в межпланетном пространстве во время «раннего таймлайна» были исключением. Типичным сценарием был бой на низких орбитах, идущий одновременно с наземным. Ядерные самолеты, в принципе способные к single stage to orbit, уже существовали. В пределах низких орбит они делали все то же, что штурмовые катера. Все равно в бою за низкие орбиты не оставалась без внимания возможность атаковать из под прикрытия зенитных лазеров и использовать наземные склады. Воздушно-космические истребители были к тому же способны к маневру в атмосфере на большие расстояния и эффективной работе против наземных целей при необходимости. Аэродинамика ограничивала их возможности для маневра в космосе, но маневренность в космическом бою не была существенным параметром. Тем не менее, против оптимизированных под чисто космический бой штурмовых катеров ВКИ при прочих равных имеют мало шансов в поединке.

Я представляю себе И-7 примерно так.

Поскольку ИРЛ космических войн пока не было, все эти рассуждения проходят по графе рационализации. Но развитие техники в будущем может пройти и по такому пути.