Васа со дна

Автор: Евгений КрасТут недавно Костин анекдот про корабль «Васа» написал. Нет, вполне нормальный такой анекдот. Все про этот корабль именно так и пишут, что он, мол, перевернулся при спуске на радость современным историкам и туристам, потому как сохранился почти полностью. Это вообще-то вполне можно понять – зачем лишние подробности? Тем более, что Костин использовал слово «почти», что делает ему честь. То есть он не просто написал сильно сокращённый вариант происшествия, но, возможно, даже знал, что делает. Но всё же знал не всё… Так, что-то я затягиваю. Ладно. Про «Васу»! Постараюсь подробнее Костина, но не слишком длинно, чтобы вы не заснули.

Для начала сразу скажу: «Васа» (Vasa) – это корабль, а не судно. Судно в нашей традиции — это, когда мирное, а если говорят корабль, то это только для войны. Появился корабль «Васа» не в одиночестве. В этой Швеции Госсовет тогда, в 1615 году, полное обновление флота решил сотворить. Долго собирались, ну а тут деньги появились – пора. Флагманом этого обновлённого флота и должен был стать именно этот корабль. Флот в основной массе был построен к 1625 году, а сама «Васа» родилась в 1628 году. Про вмешательство короля в процесс проектирования и строительства говорят часто. Гораздо чаще, чем следовало бы, потому что никаких доказательств этого вмешательства нет. Поэтому вполне можно предположить, что это просто выдумка либо строителей, либо военных, с помощью которой они пытались прикрыться от «салонных судилищ». Во всяком случае косвенное алиби для короля имеется, и оно вполне очевидное. Дело в том, что для строительства корабля шведы пригласили одного очень известного голландского мастера со всей его командой. Вот вы стали бы нанимать дорогущего специалиста, а потом поучать его, за какой конец молоток держать? Вот и король вряд ли такое стал бы делать. Он же не дурак был. Дураков королями не назначают… обычно.

Чтобы закончить с королевским долгом, представлю его, наконец. Речь идёт о Густаве II Адольфе, сыне Густава I по кличке Васа, что означает в вольном переводе «сноп сена». Вообще такие клички давать всяким самодержцам традиция, весьма распространённая в мире. Например наши Петра 1 звали «Великий», ну а шведы своего короля звали «снопом сена»... не знаю, почему. Вот эту самую кличку королевский сын и решил использовать для названия корабля. Нужно полагать, что в народе Густава I так лучше знали. Оно и понятно — Густавов просто пруд пруди, а вот тот, который Васа — всего один. Ну, это я так — к слову. Я же, собственно, про корабль...

Кое где можно найти главные размерения «Васы». Не буду про них писать — кому интересно сами поищите. Скажу то, что интересно. Например, то, что когда вы видите в тексте про судно слово «длина» без дополнений, то это ни о чём. Дело в том, что, например, во времена «Васы» длину кораблей и судов считали «по килю». То есть реально — по длине килевой балки. Настоящий размер корабля в этом случае остаётся «за кадром», потому как вы не знаете угла наклона форштевня (носовой балки), не знаете размеры кормовой надстройки и прочих подробностей. Даже сейчас в технической документации этих самых «длин» имеется примерно с полдюжины и все разные. Ну а главное в размерах «Васы» это вторая распространённая байка — судно было недостаточно широким, поэтому и утонуло. Так вот, ребята. Будучи ещё студентами, мы это дело проверяли. Соотношение главных размерений «Васы» было нормальным. То есть не только для корабля вообще, но и в пределах существовавшей тогда европейской традиции, хоть и по верхнему пределу.

Третья дилетантская байка — глупый король велел добавить вторую батарейную палубу, а так нельзя, и никто так не делал. Это, научно выражаясь — муть голубая. «Васу» можно отнести (возможно с небольшой натяжкой) к так называемым линейным кораблям. Название произошло от названия тактики боя того времени, когда два флота выстраивались в линию параллельно друг другу и тупо «мерились» артиллерийской и защитной мощью. Предшественниками линейных кораблей традиционно считается другой тип корабля — галеон. Так вот уже крупные галеоны и карраки могли иметь по две внутренние батарейные палубы. Кроме того, пушки устанавливались на главной палубе всех кораблей. То есть ничего особо неправильного или экзотического в этом не было — всё было вполне нормальным. Скажу больше — дальше корабельное дело шло по пути увеличения бортового залпа, а так как размеры деревянных судов подошли к своему техническому пределу, то кораблестроители увеличивали количество батарейных палуб. Уже к середине 17 века строили линейные корабли с тремя батарейными палубами.

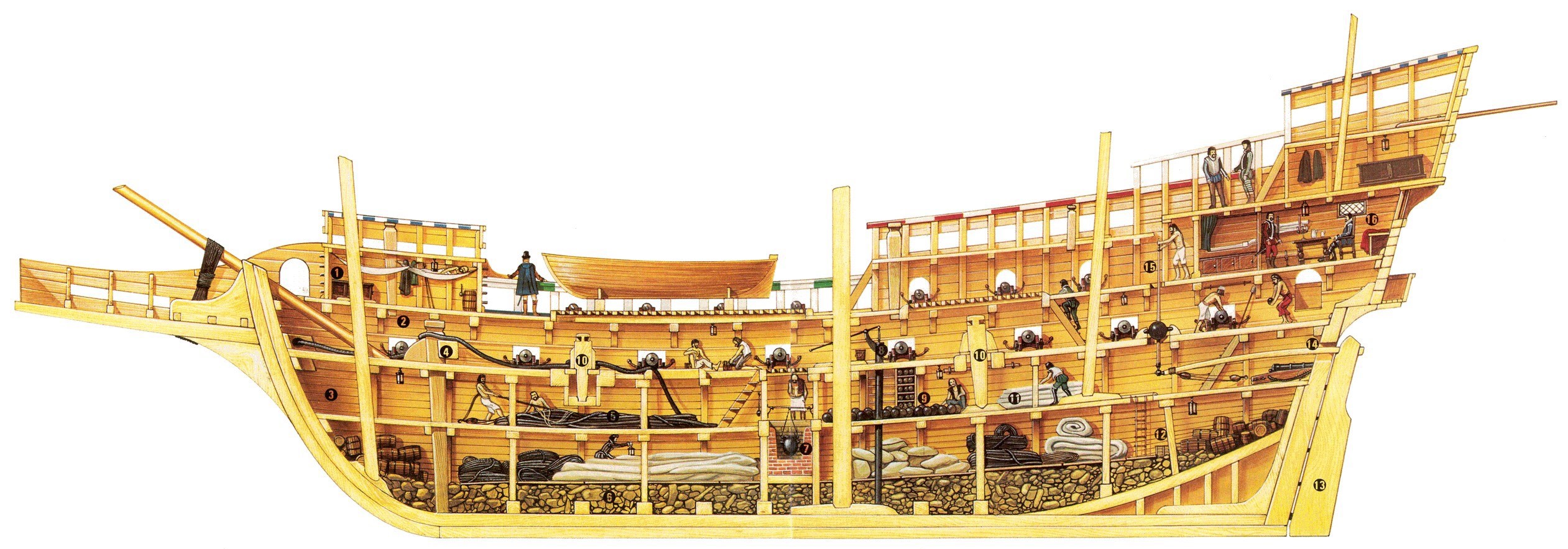

Вот, кстати, нашёл для вас красивую и достаточно правильную картинку корабля типа галеон в разрезе. Здесь неплохо видно всё, что хранилось на судне и его устройство (почти всё):

А вот продольный разрез двухпалубного корабля, ровесника «Васы», у которого батарейной является только вторая и главная палуба. То есть это своего рода грузо-военный вариант, что в те времена было почти типичным делом:

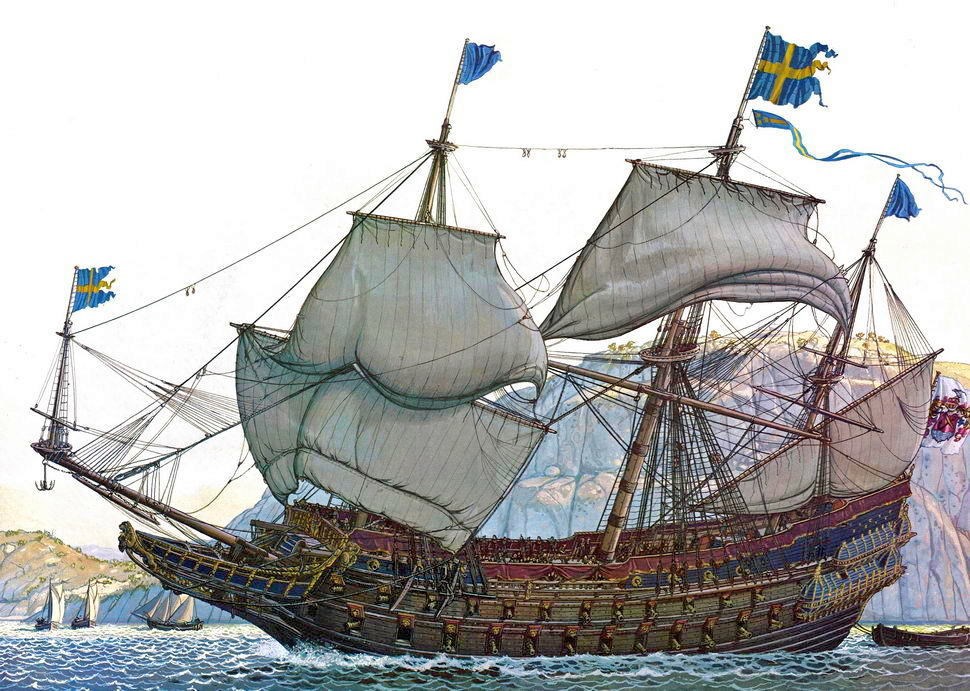

А вот картина с изображением боевого корабля с двумя батарейными палубами (правда чуть более позднего времени — примерно середина или даже конец 17 века):

А вот и типичный «трёхдечный» линейный корабль начала 18 века. Словечко «трёхдечный» и означает наличие трёх батарейных палуб. От английского deck – палуба:

Третья обязательная часть всех побасенок про «Васу» — избыток украшений на корабле. Святая правда! То есть правда заключается в том, что в то время действительно было правилом хорошего тона украшать корабли всевозможной многочисленной «лепниной». Однако сказать, что именно «Васа» была по этому делу «впереди планеты всей», было бы не верно. И традиция украшательства ещё долго сохранялась и после гибели «Васы». Были корабли с куда большим количеством излишеств. Могли быть украшения причиной гибели корабля? Да, в числе прочих, однако как решающий фактор — нет. Впоследствии корабли стали потихоньку избавляться от излишеств, но тенденция по-настоящему начала проявляться лишь примерно через сто лет. Вот так выглядела «Васса» перед смертью по мнению художников:

Из этих трёх пунктов можно сделать первый вывод о том, что хотя все эти факторы по отдельности (неверное соотношение главных размерений, высокий центр тяжести за счёт высоко расположенной артиллерии и украшений) по отдельности угробить корабль не могли. Однако в комплексе они его мореходных качеств, в которые входит и остойчивость, не улучшали, мягко говоря.

Главная часть легенды про гибель «Васы» заключается в том, что она утонула, перевернувшись при спуске на воду. А вот это — полная туфта. Такого случиться просто не могло по определению. Это проистекает из самой технологии строительства корабля. Даже сейчас, не говоря уже о более ранних временах, корабли и суда (особенно крупные) не спускают на воду в полной готовности к плаванию. А во времена «Васы» это было невозможно в принципе. Теоретических методов проектирования кораблей тогда просто не существовало. Самые первые, очень робкие и не очень умелые попытки людей что-то посчитать в этом направлении, были сделаны в Англии уже практически во времена Петра 1, а голландцы и прочие шведы даже после этого ещё долго пребывали в отсталости и продолжали строить суда исключительно исходя из опыта. Чертежей тогда тоже не делали, но зато делали масштабные модели кораблей со всем устройством. По ним и строили. Наверняка и на «Васу» была сделана такая модель, хотя до наших дней она не сохранилась.

Порядок строительства был везде в общем-то одинаковый, хотя в деталях мог и отличаться. Сначала изготавливали корпус корабля примерно вот до такого уровня:

Потом его всячески украшали флагами, ленточками и цветочками. Давали ему имя и торжественно спускали на воду. То есть корпус был совершенно пустой в этот момент. Вот так корабли обычно выглядели перед спуском:

Так начинался второй этап строительства. Его и сейчас называют «достройкой». В этот момент на него много чего устанавливают... практически всё — мачты, насосы, лебёдки. Мало того, строят внутренние выгородки, навешивают двери. Иногда даже пушечные порты прорезали именно в этот период. И большая часть украшений тоже устанавливают в это же время. Где-то в середине этого процесса, пока доступ к самым нижним частям корпуса ещё относительно свободен, на корабле укладывают балласт. Обычно это крупные камни, чтобы воздух мог нормально циркулировать, и внутренняя обшивка могла нормально сохнуть. Только после этого устанавливали пушки. Все эти работы ведут к увеличению высоты положения центра тяжести корабля, то есть изменяется характеристики остойчивости (именно так — остойчивость, а не устойчивость, как часто говорят и пишут всякие сухопутные...).

Здесь есть небольшая «непонятка». Дело в том, что эту самую остойчивость проверяют ещё на финальном этапе строительства. Проверялась и «Васа» по свидетельствам очевидцев. Говорят, что по палубе «бегали» с борта на борт три десятка матросов. Во-первых, бегать не нужно — достаточно ходить, так как судно кренится довольно медленно. Во-вторых, такое малое количество «крен-балласта» немного смущает. Для корабля подобных размеров этого должно быть маловато, особенно с учётом того, что опыт был прекращён из-за того, что корабль начал опасно раскачиваться. Это очень тревожный признак и не ясно, почему специалисты на это никак не отреагировали. Хотя, возможно и отреагировали. Они могли переместить часть груза на нижние яруса, чтобы понизить центр тяжести. Однако после этого опыт должен быть повторён, а вот об этом не сообщается. Кроме того, специалисты должны были отметить минимальное расстояние до ватерлинии от самых нижних пушечных портов во время максимального наклонения...

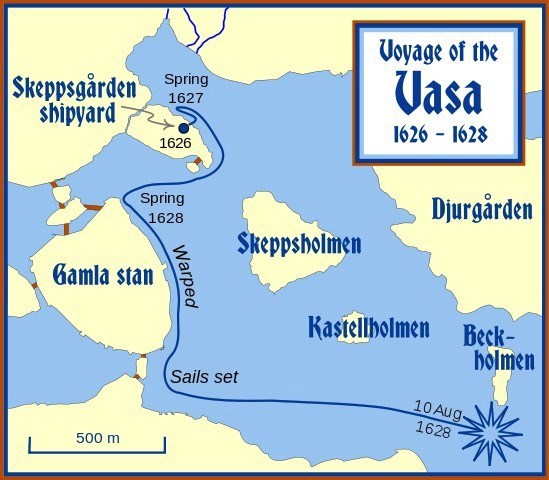

Так или иначе, но достройка корабля была успешно завершена, принято снабжение и «колпит», команда в составе 145 матросов заняла места, и корабль отправился в своё первое плавание. Нет, никто не кричал: «отдать концы, ставь грот, ставь фок» и пр. Первые шаги неповоротливая махина длиной около 70 м (без бушприта и прочих выступающих частей) проделала методом подтягивания. То есть матросы завозили носовой якорь на большой шлюпке подальше вперёд, а потом команда весело крутила ворот, подтягиваясь к этому месту. Примерно вот так, как это делают ребята с питерского «Штандарта»:

Потом процесс повторялся. Неспешно, зато надёжно. Сейчас примерно таким же способом передвигаются во время работы, например, земснаряды. Только лебёдки теперь электрические или гидравлические. Даже специальные суда есть для заводки якорей, которые так и называются — мотозавозни. Четыре неназванных паруса на корабле поставили, когда вышли, наконец, на достаточно «открытую воду». Нужно сказать, что на корабле в этот момент отсутствовали 300 солдат его штатного состава. Однако их место с удовольствием занимали ответственные лица, а также жёны, чада и домочадцы как ответственных лиц, так и строителей корабля. Наверное, не нужно уточнять, что вся эта «шобла» путалась под ногами у команды на всех свободных участках открытых палуб, а их не так много вообще-то. Вот посмотрите (и это ещё не всё — в боевых условиях места намного меньше):

По свидетельству очевидцев погода была в общем-то тихая, хотя порывы ветра имели место быть. И вот среди этого природного великолепия новенький королевский корабль, блестя позолотой, ленточками, красными открытыми портами всех пушек и самими начищенными бронзовыми пушками... Да, именно это и могло сыграть в короткой жизни корабля самую трагическую роль. Многие пишут о том, что корабль дал холостой приветственный залп, мол, и опрокинулся от этого. Нет, ребята. От этого он опрокинуться никак не мог — слишком маловато усилие. Скорее всего два события просто близко совпали по времени. А вот порыв ветра в поднятые паруса вполне мог наклонить корабль настолько, что он черпнул забортной воды через празднично открытые пушечные порты. После этого процесс пошёл по нарастающей и остановить его было уже просто невозможно. Ведь воды должно было быть очень много — тонны и разом! Эта вода стала дополнительным грузом на борту, который не дал кораблю выпрямиться после крена. Вся толпа на верхней палубе кубарем покатилась вниз — к борту, ещё больше усугубляя положение, а в трюме продолжала хлестать вода, всё больше накреняя судно. Всё это произошло за время, ненамного большее, чем то, за которое вы прочитали это описание. Об этом говорит и драматичное в своей краткости свидетельство очевидцев, шокированных и драмой, разыгравшейся перед их глазами и внешней простотой и скоростью всего произошедшего: «Между четырьмя и пятью часами громадный новый корабль «Васа» опрокинулся и затонул». Точное число погибших так и осталось неизвестным. Где-то 30-50 человек. Вот так это выглядело примерно, хотя с осадкой художник явно промахнулся на пару метров минимум:

Версия с открытыми пушечными портами подтверждается и в документах Государственного совета: «Когда корабль вышел в открытую бухту у Тегельвикена, паруса наполнились более сильным ветром и вскоре корабль начал крениться на подветренную сторону, но выпрямился немного и дошел до Бекхольмена, где повалился на борт, вода хлынула через пушечные порты, и он медленно пошел на дно с поднятыми парусами, флагами и всем прочим». Вот карта движения корабля до места своей гибели:

Однако причина одной не бывает. Должны были сыграть свою роль и более мелкие факторы. Например, смещение груза в трюмах. Говоря о грузе, в первую очередь нужно вспомнить боекомплект. Даже бочонки с порохом — это уже серьёзно, а уж запас ядер для пушек вообще сравним по массе с балластом. Ведь в те времена их брали исходя из десятков, а то и сотен выстрелов на ствол. То есть при смещении даже на метр такой груз мог создать очень серьёзный кренящий момент. Куда меньше вреда можно было ожидать от «колпита», то есть — провизии. Туда входили сухари, мясо и рыба в солёном виде, сало, масло, лимоны и пиво (вместо воды). Вроде бы ничего особенного, но это ведь на 445 человек (включая солдат) и не на один день. То есть вполне могло быть не так уж и мало. Тем более, что запасы провизии хранились не на самых нижних ярусах.

На суде прозвучали слова некоторых должностных лиц, которые заставляют подозревать, что они знали больше, чем говорили. Например, адмирал рассказывал, как он поднимался с нижней орудийной палубы во время кораблекрушения. А как он там оказался? А вот это очень интересно — он пошёл проверять крепление пушек (!). Очень интересно... такими вещами адмиралы не занимаются вообще, а во время плавания тем более. Проверкой готовности корабля перед выходом в плавание может заняться как максимум капитан корабля, да и то — такое допущение можно сделать только с учётом «особого момента». В нормальных условиях капитан просто получает доклады от младших офицеров. То есть, адмирал мог полезть в трюм по одной единственной причине — он почувствовал, что корабль ведёт себя как-то неправильно, начал прикидывать в уме причины, а потом полез в трюм для проверки своих подозрений. Только тогда становится понятным, почему его заинтересовали именно пушки — они очень тяжёлые и размещены очень высоко. Если канаты, которыми они закреплены на корабле, затянуты некачественно, то их смещение во время качки неизбежно скажется на её характере. В результате адмирал обеспечил себе внеплановое купание, а корабля так и не спас.

В принципе можно ещё кое-что учесть и добавить в корзинку ещё факторы, которые могли стать причиной трагедии, но, полагаю, что и так уже достаточно для того, чтобы понять, насколько сложна на самом деле эта задача.

То есть несмотря на внешнюю очевидность причин произошедшего, при ближайшем рассмотрении выясняется, что не всё так просто и вопросы без ответов остаются и сейчас. Хотя то же самое можно сказать практически о любой морской катастрофе, и, если кто-то скажет вам, что вот с этим делом всё абсолютно ясно — не верьте. Это означает лишь то, что вам не всё сказали...