Ликбез по Средним векам

Автор: Андрей ГудковСлучайно начавшийся спор с одним человеком заставил меня задуматься о том, что многие люди, даже знающие историю современную, совершенно не понимают что такое Средние века и феодализм. Вот просто вообще. Причем лакуны в знаниях эти люди пытаются заполнить экстраполируя свои знания о XIX - XX веке на век XIV или XVI.

С другой стороны мы на АТ, на сайте, на котором много писателей и читателей фэнтези. А условные Средние века - это архитипичный сеттинг для большей части фэнтези. И при этом люди совершенно не понимают что такое Средние века. Да что там далеко ходить - сериал "Ведьмак" от нетфликса. Помимо того, что сериал плох и как экранизация и как цельное художественное произведение, так там еще и полное непонимание того, как жили и вели себя люди во времена популярности разных длинных и острых железных штук.

На самом деле я вовсе не специалист по истории Европы Средних веков. Вообще не специалист. Но так уж вышло, что у меня есть кое-какие знания и я могу складывать буквы в предложения, так что почему бы не поделиться своими скромными познаниями?

И да, это именно ликбез - то есть очень-очень краткий и очень-очень упрощенный текст.

Для начала надо сказать, что Средние века - это тысяча лет. Начинаются Средние века в 476 году в момент падение Западной Римской империи, а заканчиваются... тут сложнее, потому что разные специалисты дают разные даты и между ними до сих пор идут споры. Некоторые продлевают Средние века вплоть до XVIII века, другие выбирают круглую дату - 1500 год. Но я бы назвал дату - 1648 год. Конец Тридцатилетней войны и также войны Нидерландов за независимость.

В любом случае Средние века - это тысяча с лишним лет истории. Для сравнения - вся история России с призвания варягов и по сегодняшний день - 1159 лет.

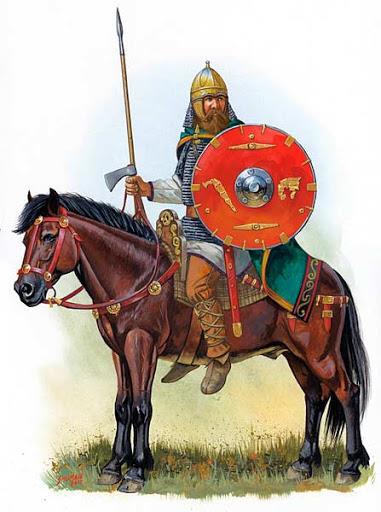

Но когда мы говорим о Средних веках - большинство представляет себе эдакое условное средневековье с рыцарями и замками, вассалами и менестрелями. А между тем взять воина Франкского королевства, французского рыцаря, отправившегося в крестовый поход, и французского жандарма участвующего в Итальянских войнах - да вы же натурально между ними ничего общего не найдете! А ведь и первый, и второй и третий - рыцари Средневековой Европы, более того они живут в одной стране)) Но они по разному выглядят, по разному вооружены и даже на войну отправились с абсолютно разной мотивацией.

Но поговорим обо всем кратко и начнем с начала.

Что такое феодализм?

Тут можно привести много научных терминов, сослаться на разные школы и упомянуть споры между ними, но у нас же не урок истории, поэтому я скажу своими словами.

Феодализм - это система общественно-экономических отношений, основанная на владении землей и характеризующаяся неразвитостью рыночных отношений, преимущественно натуральным хозяйством, а также специфичными вертикальными и горизонтальными связями в обществе.

Как это выглядит в реальности? С этим нам поможет разобраться граф Например. Доблестный сэр Например прославился в бою, помог королю и тот в награду дал ему графство Напримерское. В обмен на пожалованную землю, граф обязан по первому зову короля явится к нему лично верхом на лошади и с оружием, а также привести с собой отряд воинов, причем собранных, обученных и вооруженных за свой счет. Как это говорилось на Руси: "Явится конно, людно и оружно".

И вот тут сразу у графа возникают проблемы. У него есть целое графство, доходы с которого идут ему. Предполагается, что именно на эти деньги он и соберет личную дружину. Но денег у графа нет! У него есть леса, пашни, заливные луга, деревни с крестьянами, хорошие охотничьи угодья, пруды и реки, в которых ловится рыба, а вот денег у него нет. От слова совсем. Это главная проблема Средневековой Европы - острый дефицит денежной массы.

Ну не растут у крестьян на грядках серебряные монеты. Поэтому граф Например может либо требовать с крестьян часть урожая, либо выполнения каких-либо работ, полезных графу. В России это называлось оброк и барщина, соотношение оброка и барщины могло меняться в ту или иную сторону в зависимости от региона. В Европе было примерно также, но там личная зависимость крестьян достаточно быстро отмирает за ненадобностью, и крестьяне просто арендуют землю у феодала, выплачивая арендную плату частью урожая либо же деньгами, если такая возможность у них вообще была.

Нашему графу крестьяне отдают часть урожая и продуктов сельского хозяйства, поэтому к него есть: лошади, коровы, овцы, зерно, овощи, пиво, мясо, рыба, шерсть, лен, шкуры животных, но вот денег у него нет. Он конечно может поехать к своим соседям и предложить им свои товары, но вот сюрприз - у них все ровно тоже самое! И точно также нет денег. В итоге с одной стороны у графа много продуктов, но реализовать их нет никакой возможности, потому как в какую бы сторону он не поехал - у всех всё тоже самое. Это и называется натуральным хозяйством, когда у человека есть только то, что он сам может произвести.

Но, допустим, нашему графу нужно построить замок и он едет в гости к графу Допустим, на землях которого есть каменоломня. И он договаривается о поставках камня на постройку замка, а взамен же отдает ему часть своего зерна, шкур и рыбу. А вот это называется натуральный обмен.

А как же рынок? А рынка нет. Потому что нет денег, и потому что большую часть времени людям ничего на рынке не надо, они сами обеспечивают себя всем необходимым в рамках одного графства.

И вот как же графу Например содержать свою дружину? Да попросту поселить их в своем замке, кормить, поить и одевать. Да, за службу он им не заплатит ни копейки, но зато они будут есть с его стола и спать под его крышей.

Подобная система приводила к тому, что, например, в Норвегии налоги долгое время собирались весьма интересным способом. Конунг просто ездил в гости к своим подданным и гостевал у них со своей дружиной. А подданный кормил и поил конунга, его свиту и его дружину. На Руси при первых князьях было примерно тоже самое.

Другой способ - это раздать людям небольшие участки земли в графстве, чтобы они сами себя кормили. Разумеется отдают не просто голую землю, а деревни, ведь кому нужна земля без работников? Теперь вы понимаете, почему король наградил графа за службу именно землей, а не просто мешком золота или там орденом? Да потому что только земля и имеет ценность.

И вот таким нехитрым образом и создается вассально-ленная система, в которой крупный феодал наделяет своей землей феодалов поменьше, чтобы те служили ему на войне. И это лестница выстраивается от короля (как самого крупного феодала) до какого-нибудь сквайра у которого всего одна деревня во владении. Это и называется вертикальными связями в феодализме - иерархическая феодальная лестница, в которой каждый является чьим-то вассалом и в тоже время является сюзереном по отношению к своим вассалам. Ну а в основе всего лежит труд крестьянина, обрабатывающего землю.

И что важно, как вассал имеет обязанности, так и сюзерен. Поэтому часто говорят о системе соподчинения, потому что вассал вправе требовать от сюзерена выполнения его обязанностей и защиты прав вассала.

Разумеется - это упрощение, но суть, я надеюсь, понятна. И да, в таком виде эта система существовала не так уж и долго, она достаточно быстро начала изменяться. И в богатых регионах вскоре феодалы начали собирать с крестьян не оброк урожаем, а вполне обычную арендную плату деньгами. Но сама суть - земля в обмен на службу - не изменилась. И именно через описание натурального хозяйства становится понятно, почему система сложилась именно в таком виде.

Как заработать деньги феодалу?

Но вернемся к нашему графу, как же ему все-таки получиться хоть немного наличных денег? Наш граф Например вводит пошлины для проезжающих торговцев. Предписывает им платить за пользование мостами на его территории, а также посещать только правильных кузнецов и останавливаться на правильных постоялых дворах, которые в свою очередь будут отстегивать часть денег графу. А еще, знаете такую детскую присказку "Что упало, то пропало"? Так вот, в оригинале она звучала так - "Что с возу упало, то пропало". И это была не поговорка, а закон. Если на территории феодала с повозки торговца что-то падало на землю - это тут же становилось собственностью феодала.

Грабеж? Да, грабеж. Причем неприкрытый. Но граф Например в своем праве. Это его земля и он тут хозяин, какие хочет законы, такие и устанавливает.

Конечно - это тоже безбожное упрощение. И все зависело от места жизни нашего графа. В конце-концов где-нибудь в горах Шотландии граф мог лишь грабить англичан по воскресеньям и другого источника дохода у него не было вообще. А вот какой-нибудь итальянский граф, расположившийся на торговом пути, мог грести золото лопатой. Правда и драться за это хлебное место ему придется не на жизнь, а на смерть. Ведь не только он один такой умный.

Еще граф Например может организовать ярмарку на своих землях. Небольшие ярмарки раз в месяц или как-то так и так возникали в крупных местах, но там в основном крестьяне и мелкие ремесленники обменивались товарами. А вот чтобы проводить крупную ярмарку как правило требовалось получить разрешение у короля. Да и организовать такую ярмарку было очень непросто, но зато на неё могли приехать купцы не только со всего королевства, но и из соседних стран с диковинными товарами, которые было не купить в обычное время. Также все бродячие артисты со всей округи собирались на ярмарки, чтобы развлекать народ и зарабатывать. На ярмарке можно узнать все свежие новости, заключить новые контракты и так далее. В общем - средневековая ярмарка - это важнейшая часть общественной и экономической жизни.

А доходы от ярмарки достанутся тому, кто организовал, разумеется. Ну, во времена более централизованной власти придется делиться с этой властью, конечно же.

И, увы, я что-то мало припоминаю описания ярмарок и упоминания их значимости в книгах авторов фэнтези. Разве что у Коваленко в "Кембрийском периоде", а также у Сергея Малицкого в "Пагубе"

Еще одним важнейшим источником дохода для графа Например может стать город.

Средневековый цех

Даже небольшой город - это центр общественной и экономической жизни округи. Это ремесленники, таверна, небольшой рынок, чаще всего не ежедневный, а открывающийся по каким-то определенным дням недели - "базарный день". По нашим современным меркам такой город - это что-то вроде маленького села на трассе с бензозаправкой и двумя-тремя магазинами.

Большой город - это интересней. Это каменные дома, купцы, городской совет, городское ополчение и самое главное - цеха ремесленников.

А что такое средневековый цех - понимают далеко не все. Это не просто что-то вроде гильдии ремесленников или торгового предприятия. Каждый ремесленник - это по сути индивидуальный предприниматель. Он работает сам по себе, сам обслуживает клиентов, сам получает с них деньги, ездит на ярмарки и продает изделия. Но при этом цех регламентирует каждый его шаг. Даже минимально допустимое расстояние между станками или там рабочими столами регулируется цеховыми правилами, чтобы ты не дай бог не втиснул в помещение три верстака, вместо двух.

Естественно, что более важные вещи регламентируются еще строже. Максимально допустимое число заказов, количество учеников или подмастерьев, время работы и так далее, и все для того, чтобы ни один ремесленник не мог произвести больше продукции, чем остальные. И, разумеется, никто не может просто так приехать в город и открыть свою мастерскую - только через цех. Иначе никак. И никакой свободы предпринимательства как явления. Ты и шагу не имеешь права ступить без одобрения остальных товарищей по цеху.

А все почему? Да все по той же причине - рынка нет. Основная масса населения - крестьяне - шопингом не занимается в принципе! Если крестьянин вдруг приехал в город и купил сапоги - так будьте уверены, он их по наследству еще внукам оставит. Если для девушки покупают платье для свадьбы, то это не просто платье на один вечер - это часть её приданного и праздничное платье на всю её жизнь. Конечно, богатая горожанка будет иметь не одно платье на всю жизнь, а два или три на год. Но богатых горожанок мало. И если какой-то мамкин Стив Джобс попадет в прошлое, арендует сарай, посадит туда с два десятка китайцев шить обувь - так через месяц у него клиенты закончатся. И новых не будет, хоть ты тресни.

А цеховые правила предполагают что клиенты у тебя будут и завтра, и послезавтра, и чрез год. И твой сын, если пойдет по твоим стопам, без клиентов не останется. И никто их у него не заберет. Цех гарантирует полное отсутствие конкуренции. А если кто-то попытается переманить клиентов у товарищей - так ему быстро объяснят политику партии. Десять-пятнадцать сантиметров стали в печени гарантируют понимание.

С другой стороны, случись с ремесленником несчастье - ему помогут товарищи по цеху. Никто не оставит без заботы и его семью. А поскольку никакой иной социальной защиты не существует - это крайне важно. И да, если кто-то наедет на булочника или кожевника - то ему достаточно будет позвать на помощь товарищей. И они придут, и что характерно, в доспехах и с оружием, потому как ремесленники в крупном городе могут быть достаточно обеспеченными людьми, чтобы позволить себе доспехи средней паршивости, топоры, копья или алебарды.

Цех - это хороший пример горизонтальных связей в Средневековой Европе. С одной стороны он жестко ограничивает свободу человека, а с другой - защищает его от любых возможных жизненных неурядиц, будь то пожар, травма или какой-либо наезд со стороны. Это средневековая корпорация объединяющая людей по профессиональному признаку.

Феодальная раздробленность

Город обслуживает сельскую округу, поставляя крестьянам необходимые им ремесленные изделия, сельская округа же поставляет в город продовольствие и сырье для ремесленников. Раз в полгода-год можно провести ярмарку и купить у приезжих купцов всё необходимое, в остальное же время, как говорится, чем богаты тем и рады, но зато всё свое. А остальная страна как таковая отдельно взятому графству не нужна. Все что необходимо жителям графства они же сами и производят. Причем излишка товара как правило нет - а зачем производить больше, чем тебе нужно?

А граф со своей дружиной следит за порядком и охраняет все это дело. Да, а король ему, кстати говоря, уже и не к чему. Зачем он вообще нужен, если вот его земля, вот его люди, его вассалы, его соседи, с которым он может дружить, а может и воевать из-за какой-нибудь деревни на границе? Опять же с благородными соседями можно собраться на турнир, пригласить их на пир, съездить на охоту.

И вот к чему приводит вот такая вот незатейливая экономическая жизнь?

А она приводит к ярко выраженной атомизации общества или же - к феодальной раздробленности. Страна идет лесом. Король идет туда же. Потому что в этом мире зачастую значение имеет не то, какой ты национальности или даже веры, а значение имеет откуда ты, где ты живешь, кто твои товарищи и под кем ты ходишь. Для аристократа значение имеет то, чей он вассал и кому он служит.

Для жителя города первостепенное значение имеет то, что он житель конкретного города, ведь именно с благополучием города будет связано его личное благополучие, а не со страной. А в рамках города важно то, к какому он цеху относится или в какой гильдии купцов состоит. Кузнец он, ткач, булочник или кожевник.

Деревенские жители образуют общину и им тоже зачастую неважно кто там король, ведь платят они не ему, а графу. Но даже и графа они могут в глаза не видеть, а иметь дело только с его управляющим или местным мелким рыцарем, получившим от графа их деревню в управление.

А необходимость и значимость центральной власти падает до нуля. Король оказывается в положении первого среди равных. Если он вообще остается. Например на Руси Андрей Боголюбский. Если до него князья дрались за киевский престол, потому что кто правил Киевом - тот правил Русью, а все остальные должны были ему подчиняться, то после него это был просто город, а его князь был просто князем. Сам Андрей Боголюбский это и продемонстрировав захватив и разграбив Киев.

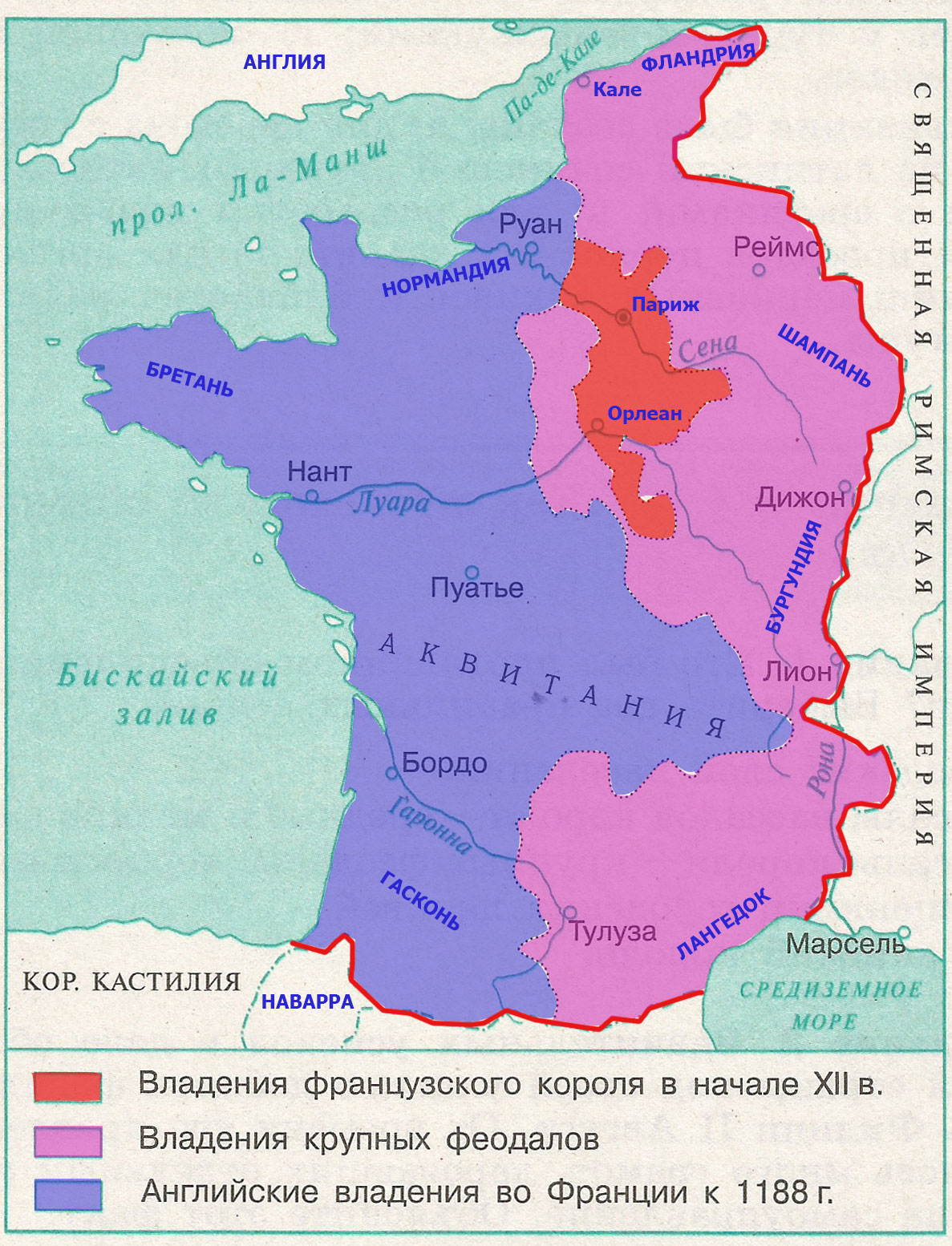

Во Франции владения короля сжимаются до небольшого пятна на карте.

А такие государства как Германия и Италия смогут собраться из феодальной раздробленности аж в XIX веке!

И вот это вот все и есть феодализм - земля в обмен на службу, труд крестьян как основа экономики, специфические горизонтальные и вертикальные связи в обществе, натуральный обмен и неразвитость рыночных отношений (на всякий случай подчеркну - не отсутствие, а именно неразвитость! Торговый оборот Ганзейского союза может выглядеть внушительно, но сравните его с Ост-Индской торговой компанией Англии или Голландии и поймете о чем я говорю), крайняя слабость или полное отсутствие центральной власти.

И увы, нередко в фэнтези это все упускается, а рыцарь - это не землевладелец, на которого работают крестьяне, что и позволяет ему иметь коня, доспехи и оружие, а просто класс вроде друида или барда. Простые крестьяне могут бродить туда сюда, просто потому что им так захотелось, ну или там миссия у них по спасению мира от Темного властелина. Королю все подчиняются, просто потому что он король. Ремесленники - просто ремесленники, а не объединенные в цех работники, и обидеть их может каждый. В каждом городе стоит гильдия воров или убийц. Купцы возят с собой мешки с золотом. На бесплодных северных землях обитают орды варваров. Эльфы живут в лесу, а гномы под землей и больше про них, как правило, ничего и не говорится. Как они живут, как устроено их общество, что они едят, как функционирует их экономика? И так далее.

PS. Я планирую написать еще несколько статей по Средним векам, в частности рассмотреть средневековые войны, подробней коснуться темы жизни средневековых городов и университетов, затронуть инквизицию и охоту на ведьм.

PPS. Все интересующимся темой средневековья я советую почитать куда более интересные статьи от более умных людей, чем я.

"Мозаика Средневековья" - Робер Дж. Гольярд

"Военное дело для чайников" - Сергей Кун

"Заметки об истории" - Вадим Скумбриев.