Тот, кто сказал: «Не верю!»

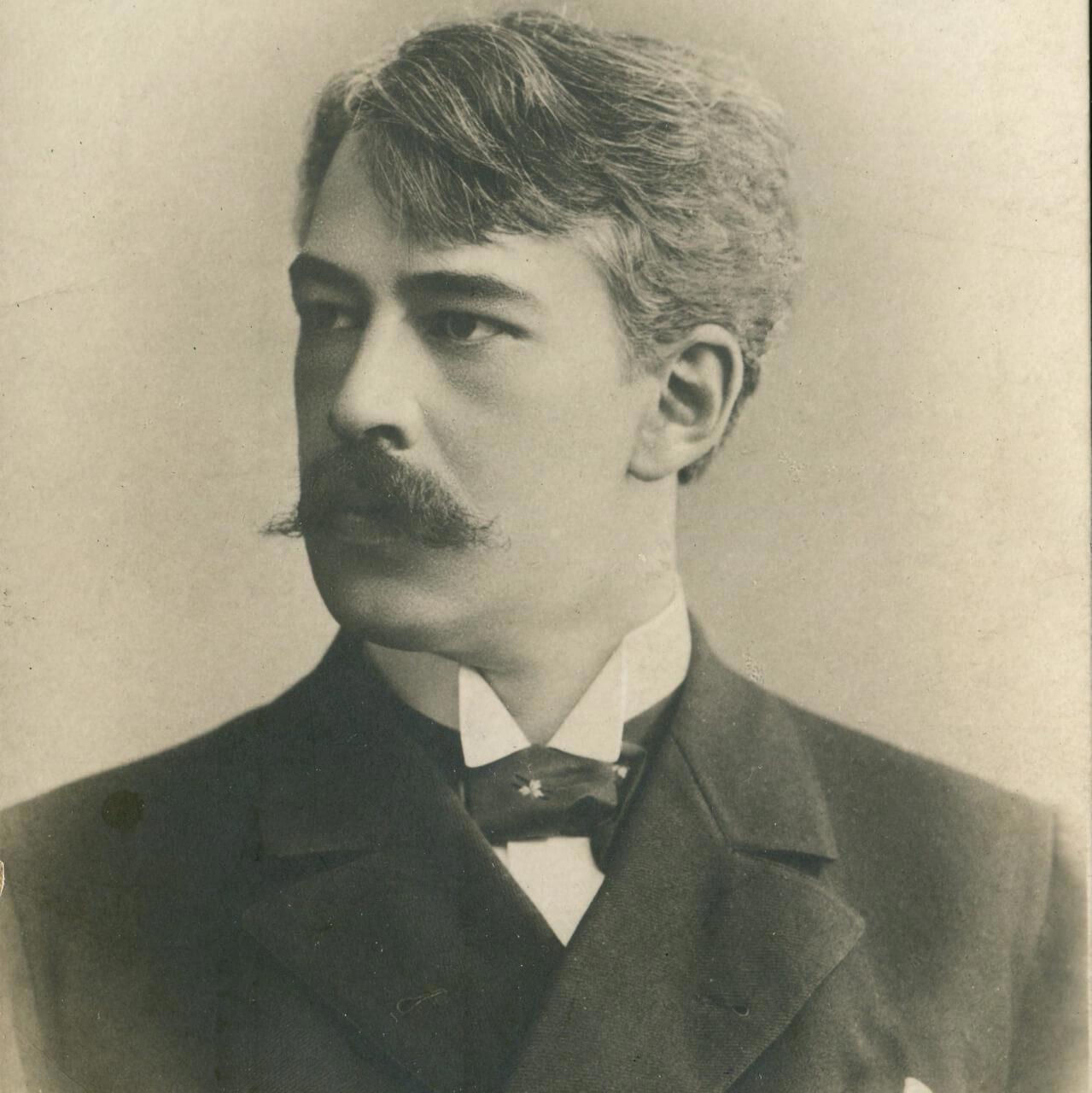

Автор: Сергей ВасильевТалантливый человек, как известно, талантлив во всем. Мало кто знает, что Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) был успешным предпринимателем, возглавлявшим семейный бизнес.

Он происходил из семьи богатых промышленников-старообрядцев, занимавшихся золотоканительным делом.

В 1882 году фабрику «Товарищества Владимира Алексеева» возглавил правнук основателя компании Константин Алексеев. К этому моменту золотоканительное дело переживало кризис. Фабрика с трудом конкурировала с двумя десятками отечественных предприятий. К тому же «их величество мода» практически отказалась от золотого шитья. Армия к этой продукции так же теряла интерес. Для Константина Алексеева руководство предприятием долгое время было не более чем бременем, с которым приходилось мириться – как-никак семейный бизнес. Куда более Константина Сергеевича привлекал мир театра, где с 1885 года он приобрел известность как актер Станиславский. На сцене его партнершей была сама Ермолова. После спектакля пролетку артиста окружала толпа юных поклонниц…

Резкие перемены произошли в 1892 году. В апреле Константин Алексеев отправился в Европу в новой для себя роли –промышленного шпиона. Посетил заводы своих германских конкурентов Венинга и Шварца, затем отправился в Лион – центр французской золотоканительной промышленности. Алексеева интересовало, главным образом, техническое оснащение фабрик. «В Лионе фабриканты очень скрытны – официального разрешения на осмотр получить невозможно, – сообщал он в письме жене. – Пришлось осматривать потихоньку, то есть в то время, когда мастера отдыхают днем». О полученных результатах Алексеев докладывал брату: «Теперь меня уже не удивляют баснословно дешевые цены заграничных рынков. Папаня поймет, какого прогресса достигли здесь в золотоканительном деле: я купил машину, которая сразу тянет товар через 14 алмазов. Другими словами: с одного конца машины идет очень толстая проволока, а с другого выходит уже совершенно готовая». «Актер Станиславский» писал: «В Париже, кроме мастеров и инженеров, я видел только театры по вечерам».

Через месяц Алексеев-Станиславский вернулся в Москву. На вокзале его встречал антрепренер Малого театра, слезно упрашивая заменить на гастролях заболевшего актера Южина. И «актер» возобладал над «промышленником». Станиславский напрочь забыл о делах, о близких, ждавших его дома, и уже вечером играл в Ярославле в пьесе «Счастливец». Отчет о поездке блудного сына Сергей Алексеев получил только по окончании гастролей Малого театра. Прощение отца Константин получил лишь после того, как представил на суд правления товарищества проект реорганизации производства.

Антикризисный план предусматривал на первом этапе слияние с основным конкурентом – компанией Вишнякова и Шамшина. После объединения капиталов Алексеев предлагал переоснастить производство новыми алмазными волочильными станками и освоить гальваническое золочение проволоки. Позолоченная нить стала гораздо дешевле. Новое товарищество стало мировым лидером. Российские конкуренты теперь были вынуждены тоже приобретать французские машины, однако и здесь Станиславский сумел обойти своих «учителей».

В станке, тянущем одновременно 14 нитей, главной деталью были алмазные волоки – кристаллы в металлической оправе с проделанными в них отверстиями. Обладая эксклюзивной технологией их производства, французы и итальянцы продавали свои аппараты, будучи уверенными, в том, что за новыми фильерами русские придут к ним. В 1894 году Константин Алексеев нарушил эту монополию, открыв на фабрике специальный цех. И конкуренты стали обращаться с заказами на реставрацию волок уже к нему.

Уже через пять лет правление товарищества нашло вредной даже частичную зависимость от иностранного производителя, учредив собственный отдел по сверлению алмазов. Не обладая секретной технологией, попросту перекупили профильного специалиста – Клода Ренома. К этому моменту компания уже освоила рынки, где мода на золотое шитье не проходила никогда: Индию, Китай, Персию и Турцию. В 1900 году золотая нить московской золотоканительной фабрики получила Гран-при Всемирной парижской выставки, а Константин Алексеев был удостоен диплома и золотой медали. К концу XIX века удачный менеджмент позволил Станиславскому осуществить свою мечту и открыть собственный театр. Начиналась совсем другая история.

С 1905 года при фабрике Станиславского было открыто производство изолированных проводников. В 1909 году были созданы меднопрокатный и кабельный заводы. В 1914 году были приобретены медные рудники в Сибири и начато освоение вольфрамовых и молибденовых рудников в Забайкалье. На средства Алексеева был проведен первый телеграф между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. На предприятиях апробировались научно-технические новшества того времени. Сам Алексеев был видным экономистом.

Советские биографы Станиславского писали: «До революции влияние вкусов буржуазного зрителя препятствовало осуществлению большой художественной программы Станиславского, сковывало его творческие силы... После Октябрьской революции Станиславский полностью посвятил свою жизнь искусству». А чему еще ее оставалось посвящать? У талантливого менеджера не было выбора. Семейное дело было национализировано – фабрика Алексеевых стала «Московским электрозаводом». На станках тянули вольфрамовую нить для лампочек Ильича, выполняя программу ГОЭЛРО, улицу Малую Алексеевскую переименовали в Малую Коммунистическую.