Владислав Крапивин о творчестве, своём кредо и о том, без чего не стать настоящим писателем

Автор: Анастасия Ладанаускене

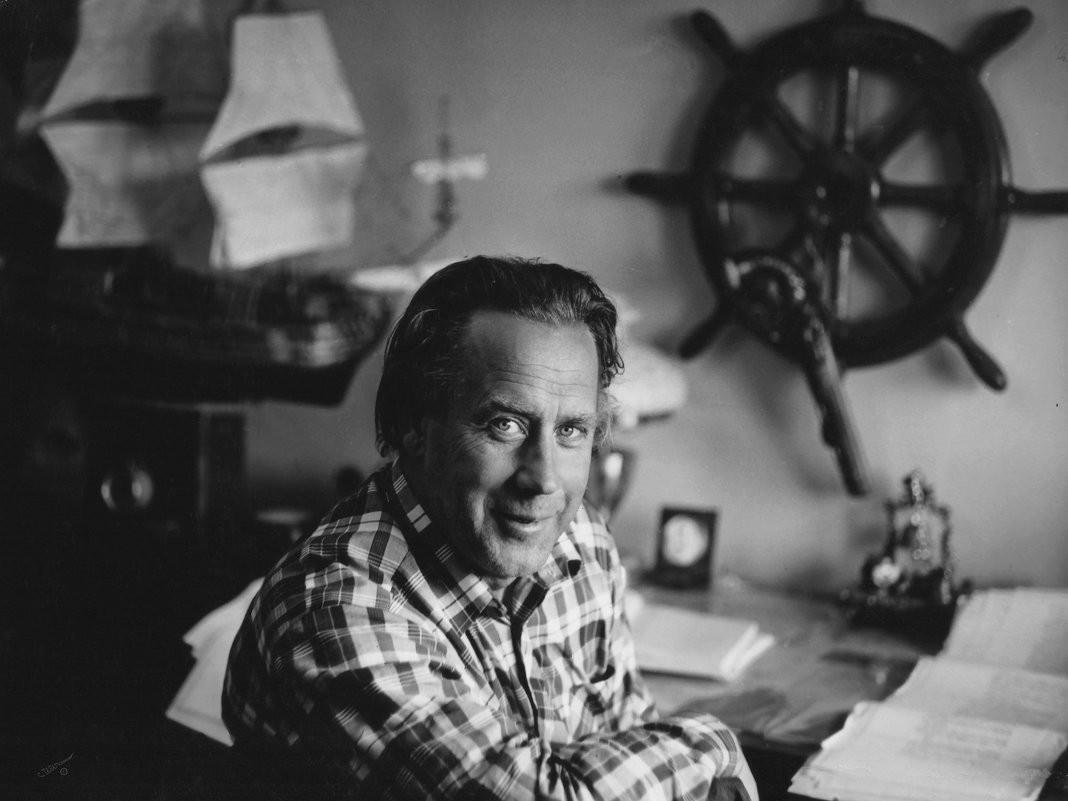

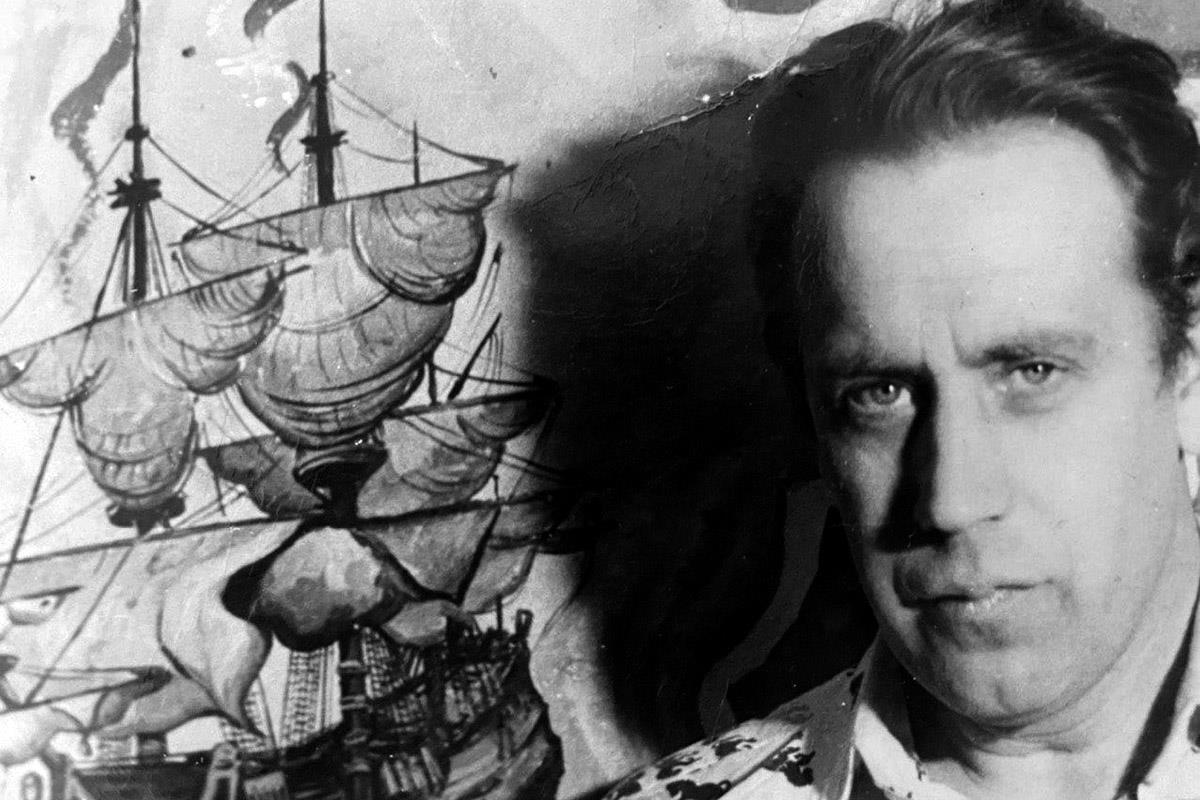

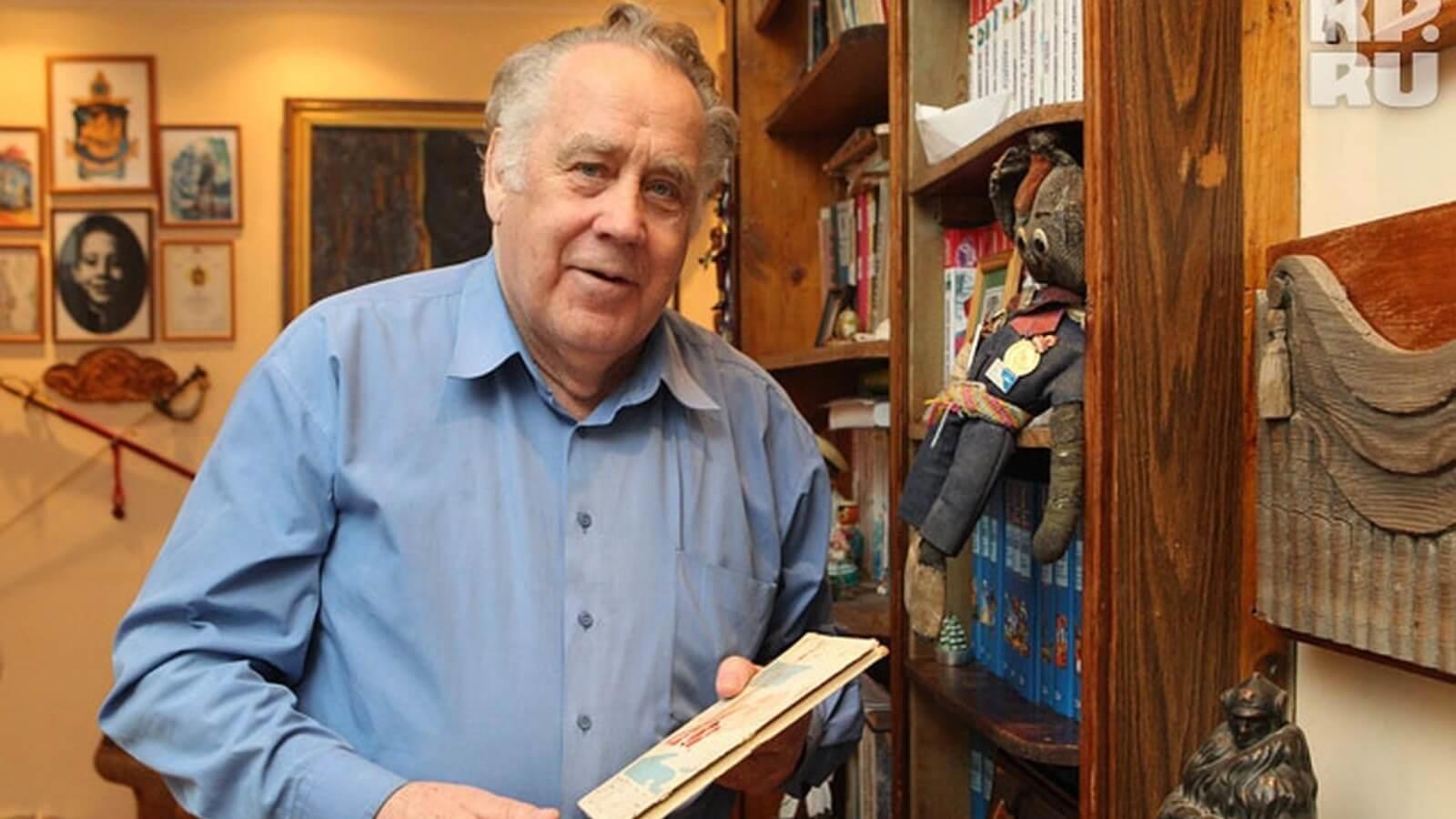

Владислав Петрович Крапивин (14 октября 1938 — 1 сентября 2020) — писатель, поэт, сценарист, журналист и педагог. Командор.

Цитаты

У меня есть фамильный герб, зарегистрированный официальной геральдической палатой. На нём золотой кораблик и лента с надписью «Всегда двенадцать». То есть владельцу этого герба постоянно двенадцать лет. С этим ощущением я и дотянул до старости. И менять это ощущение точно не хочу. Поздно уже.

Литература — такая область, в которой не может быть конкуренции. Места, что ли, мало? Это архитекторы, чтобы построить новое сооружение, считают необходимым снести то, что было построено раньше. А литература — огромное поле. Пиши на здоровье! Будет больше талантливых авторов, и слава богу! Литература станет богаче. А чем она богаче, тем здоровее общество. Тем больше надежды, что оно будет развиваться в нужном направлении…

Вокруг литературной работы нагромождено множество вымыслов и субъективных формулировок. Всё это может иметь право на существование лишь со многими оговорками. По правде же что? — просто пишешь и пишешь. О том, что нравится, о том, что, наоборот, не нравится. Пишешь, как умеешь.

Что меня побудило стать писателем? Наверное, любовь к книгам. Я очень рано, ещё до школы, научился читать. Время было военное, 1944-45 год, я сидел дома один — все старшие на работе, отец на фронте — и единственной радостью были книги. Хорошо, что у соседей интересных книжек хватало, в том числе приключенческих — Жюль Верн, Стивенсон. Естественно, я приохотился к чтению. А однажды, когда под рукой книжек не оказалось, подумал: если читать книжки так интересно, то писать, наверно, ещё интереснее. И попробовал… лет в семь. С того времени и пошло.

В студенческие годы, как раз тогда, когда я пытался писать первые рассказы, ко мне попала прекрасная книга Паустовского «Золотая роза». Это было просто потрясающе. Тогда же, отчасти благодаря «Золотой розе», я понял, что писательство — счастливейший и интереснейший труд. И в то же время труд, требующий выносливости и терпения.

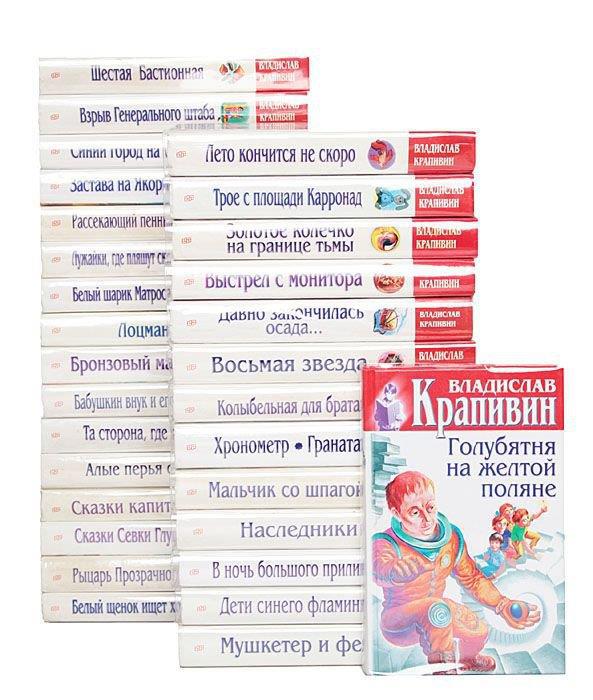

Даже когда меня приняли в Союз советских писателей, я и тогда ещё до конца не верил, что стал настоящим писателем и что у меня что-то может получиться. Со временем, когда я вдруг осознал, что ничего другого толком в жизни делать не умею и живу только литературным трудом — пришлось признать, что да, писатель. Хороший или плохой — пусть решают читатели. Хотя и сейчас иногда утром просыпаешься, смотришь на стеллаж с книжками, думаешь: «Господи, неужели всё это я написал? Может, мне приснилось?»

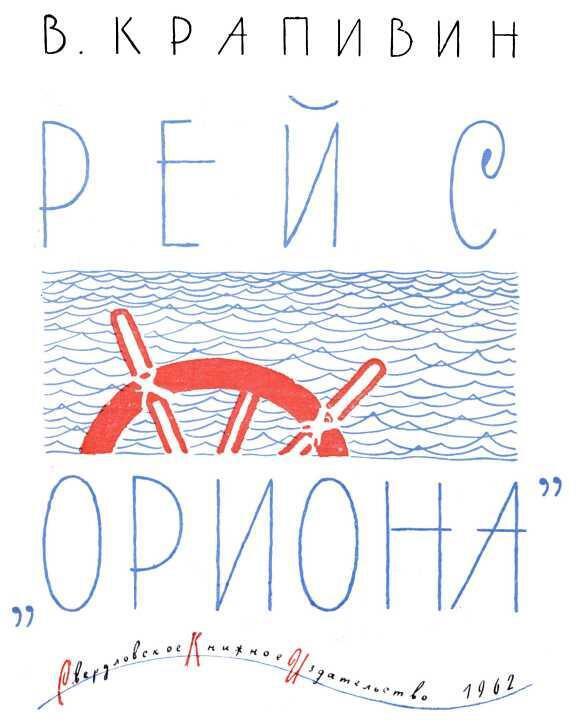

О первой книге

В 1961 году я защищал диплом в университете на факультете журналистики. Начавшаяся эпоха относительной демократии и некоторых послаблений пришла и туда. И в том году впервые были разрешены так называемые творческие дипломы. До этого темы дипломов формулировались примерно так: «Роль партийной организации газеты “Ульяновская правда” при освещении уборочных работ в таком-то году». А тут сказали: «Выбирайте себе жанр (очерк, рецензия, репортаж), делайте короткое теоретическое вступление, а дальше в качестве диплома можете представлять свои творческие работы.

Я взял тему «Очерк и рассказ в газете и журнале» и написал диплом, на 80 процентов состоящий из рассказов. Кто-то из преподавателей показал эту мою работу в Свердловском издательстве (позже оно стало называться «Средне-Уральское»). И однажды редактор этого издательства Ирина Алексеевна Круглик пригласила меня к себе и сказала, что рассказы ей понравились и, если добавить ещё парочку, может получиться книжка. Спросила: «Не желаю ли я напечататься?» Я, естественно, желал! И в результате вышла книжка «Рейс “Ориона”» — небольшой сборник рассказов о школьниках. Очень хорошо изданная, на мелованной бумаге, с цветными картинками, тиражом по тем временам небольшим, а по нынешним — вполне достойным: 15 тысяч экземпляров.

О темах творчества

Почему вы пишете об этом, а не о другом? Потому что мне нравится именно эта тема. Возможно, играют роль гены — мои родители были педагогами, одно время я даже хотел идти по их стопам — в пединститут, но пошёл на журфак.

Ещё потому, что сочинять я начал рано и рано понял, что писать нужно о том, что ты лучше всего знаешь. Говорить о том, чего не видел — бессмысленно. Единственное, что было у меня за душой тогда, — это моё детство, город Тюмень, заросшие дворы, где мы бегали пацанами. Детство было трудным, но, я считаю, и счастливым тоже было. Уже в 15-16 лет я стал грустить о том, что оно уходит. Возможно, сказалось желание его продлить.

Когда я стал писать о детстве, я понял, что это моя тема и что она неисчерпаема. Я люблю общаться со своими читателями, получать от них искренние письма. Зачем мне бросать то дело, которое мне нравится и которое я умею делать? Тем более, по моим подсчётам, о детях пишет раз в 20 меньше авторов, чем о взрослых.

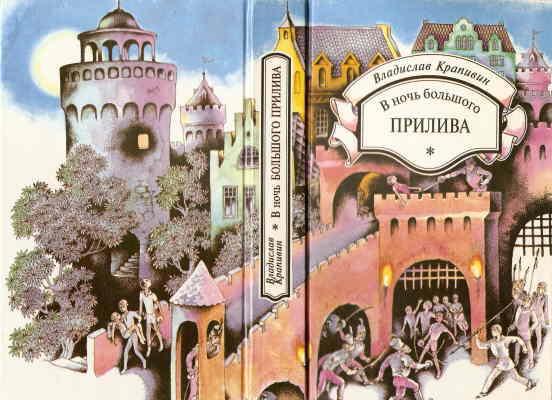

Иллюстрация Владислава Крапивина

к повести «Чоки-чок, или Рыцарь Прозрачного Кота»

О писательстве

Любая работа должна быть любимой, интересной, захватывающей. Когда ты отдаёшь силы какой-то идее, и это приносит пользу не только тебе, но и людям, тогда и есть смысл в работе. А если такого ощущения нет, тогда не нужно этим заниматься.

Я писал и для детей, и для взрослых, и фантастические книги, и реалистические. Уверяю вас, это в одинаковой степени трудно. Причём трудно даже физически. Устаёшь иногда так, будто целый день дрова колол или воду таскал из колодца. И если кто-то вдруг решит посвятить себя литературной деятельности в надежде, что труд этот лёгок — сидишь за столом, тыкаешь пальцем в клавиатуру или водишь авторучкой, — то пусть не надеется на успех. Работа изнурительная. Другое дело, что у неё есть ещё одно свойство: если ты увлечён ею по-настоящему, она тебя уже не отпускает. Потому что это не столько профессия, сколько привязанность к творчеству, состояние души. Хочешь, не хочешь, а если впрягся — деваться некуда.

Создание книги — мучительный процесс. Счастье чувствуешь, когда книгу напечатали. Лёгкость — это приступ вдохновения, когда вынашиваешь замысел. Когда думаешь: вот как будет хорошо, если это напишется. Находишь вдруг нового героя, новый поворот сюжета, интересно освещающий события. А сидеть и скрести по бумаге карандашом — тяжёлый труд, всё равно что мешки на пристани таскать. Потом спина болит.

Сю-же-ты… Это сложная работа. Она напоминает работу программиста, разрабатывающего компьютерную программу. Но не просто так, а исходя из знания характера своего героя. Так, чтобы одно другому соответствовало. Это когда уже обрабатываешь и выстраиваешь вещь. А сначала… Не знаю я, как это назвать. Извините за банальное определение — «момент озарения». Не вдохновения, а внезапного понимания. Часто это бывает сон. Ведь в трилогии «В ночь большого прилива» первая часть — полностью описание сна. Там даже придумывать ничего не пришлось. А сюжет «Голубятни на жёлтой поляне» появился тоже из сна. Начинается с эпизода, когда мальчишка появляется в совершенно пустом космолёте, где якобы сижу я. Замкнутое пространство, взяться ему совершенно неоткуда, но, тем не менее, он возникает…

Сюжет этот странный и вечен, и нов,

Как серпик луны тонкорогий,

Он — город, проросший из сказочных снов,

Он — шёпот, он голос Дороги.

Трамвай заплутал среди улиц пустых,

Густеет коричневый вечер.

Фонарь одинокий. Как джунгли — кусты.

И крепнет надежда на Встречу.

А если мне сон досмотреть не дано

И в тайну его — не пробраться,

То всё же нам светит родное окно

(Которого нет на планете давно)

Сквозь вечную даль субпространства.

1995-1996

Когда событийно-эмоциональная, неоформленная часть накапливается, когда начинаешь складывать эти эпизоды в нечто цельное, тогда начинается второй этап. Приходится работать холодным разумом, выстраивать произведение. Вспоминать, что есть такие понятия, как композиция, завязка, развязка, кульминация и т.д. и. т.п. Но для этого, конечно, нужен материал, не на пустом же месте всё это возникает.

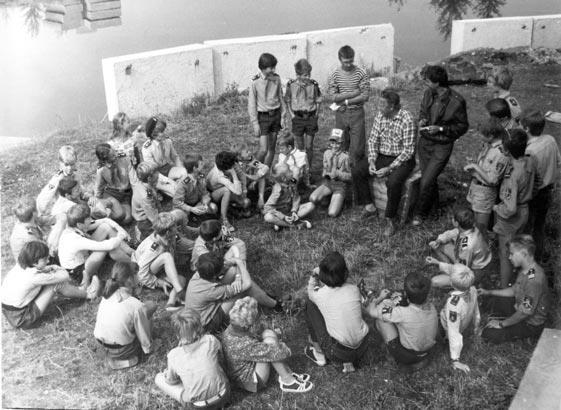

Нельзя писать только о себе и делать каждого героя похожим на себя. Времена меняются, психология меняется, дети меняются, и надо быть в гуще детской жизни постоянно. Мне помогало то, что я всегда был в кругу ребят. Мне не нужно было, как некоторым детским писателям, бегать специально по школам, ездить в пионерские лагеря, вылавливать какие-то детали, какие-то характеры. Мне этого хватало. Никогда я специально не изучал эти проблемы и вопросы, не писал в дневник или в записную книжку какой-то образ, какие-то привычки, потому что я жил внутри этого всегда, практически ежедневно и проблем здесь не было.

На летних занятиях, перед парусными гонками.

Объяснение дистанции (1988)

О настроении и писательстве

Вдохновиться и запылать творческим восторгом — далеко не самое трудное. Гораздо труднее — вздёрнуть самого себя за шиворот и усадить за стол, чтобы оформлять и оформлять то, что придумал, что пришло в голову. Заставить себя работать, даже если болит голова, если уныло и скучно на душе. Без этого никогда не станешь настоящим писателем.

У писателя две действительности. Одна — «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», другая — когда этот Аполлон взял тебя за шкирку и «потребовал». Тогда нужно покорно войти во вторую действительность и приняться за работу.

В своих произведениях я научил себя-автора смотреть на своих героев глазами человека не того мира, где я сижу на диване, хожу за картошкой, смотрю телевизор, а глазами человека, СОЗДАЮЩЕГО КНИГУ. Это совершенно иная точка зрения. И тогда окружающий меня мир становится таким, каким я хотел его видеть в этой книге.

Если же выплёскивать на бумагу всё то, что видишь вокруг в данный момент, можно стать рабом эмоций и настроений того человека, который живёт в ЭТОМ мире. А настроения подчас бывают очень поганые, такова жизнь. Желая стать писателем, можно стать жалким пессимистом и ничего хорошего так и не написать.

Ещё лекции Владислава Крапивина

Об учителях и преемниках

Hа каждого автора, когда он начинает своё творчество, несомненно влияют многие другие авторы, у которых он учился прямо или косвенно. Никуда от этого не денешься, было бы странно, если бы процесс ученичества не существовал.

Я не считаю, что у писателя должны быть какие-то прямые преемники. Всякий автор как творческая личность индивидуален. А преемник всегда рискует скатиться в подражатели, а это литературе совсем не нужно.

О славе

Я не ощущал какой-то известности. Это мимо меня прошло.

Молодёжь всегда полагала, что старое поколение исписалось и никуда больше не годится и только им, молодым, суждено спасти литературу и двинуть её дальше. Это понятно, ведь без этого не было бы прогресса в искусстве. В своё время это пройдёт, и когда они окажутся в моём положении, про них будут говорить так же.

Премия «Аэлита» (1983)

О фантастике

Я никогда не старался писать фантастику ради фантастики. У меня фантастика получалась тогда, когда моим героям становилось тесно в трёхмерном, обыденном пространстве. Я придумывал всякие другие миры и планеты, чтобы расширить сцену действия для героев. Чтобы они могли реализовать себя более ярко и полно, чем в рамках нынешней жизни. Например, в повести «Мальчик девочку искал» действие происходит на двух материках — один держится на трёх китах, другой на слонах и черепахе. Но это не для фантастической «закрученности», а для того, чтобы показать, какая великая сила любовь — она может сдвинуть континенты. Только и всего.

Я никогда не стремился стать писателем-фантастом. И сейчас к фантастике отношусь без большого восторга. Я считаю, что фантастика — это один из приёмов литературы. Я, когда берусь за какую-то вещь, часто не знаю, будет ли это фантастическое произведение или реалистическое. Если мне там становится тесно, фантастика сама отвоёвывает какую-то долю пространства.

Хорошую книгу в любом жанре интересно читать, плохую — скучно. Я не выделяю как-то особенно этот жанр. Я выделяю хорошие книги любого жанра. Я очень люблю Рэя Брэдбери. Я не знаю, что в нём от научной фантастики, по-моему, он никаких научных изображений не давал. Если он пишет, что прилетели на Марс, он пишет, что прилетели, не пишет, на основе каких принципов. Просто ракета, просто прилетели на сказочную планету. «Вино из одуванчиков» — явно не научная фантастика, элементы фэнтези там бесспорно существуют. Из русской фантастики я, конечно, прежде всего выделю Стругацких и их последователей. Что ещё из фэнтези можно назвать? Толкина я люблю, но не фанат. Некоторые его вещи кажутся мне сильно растянутыми. Саймака люблю. У Стругацких тоже — ну, какая там научная фантастика? Если брать социологию как науку, тогда, пожалуй, да.

То, что сказка нужна человеку, доказано уже на протяжении тысячелетий. Значит, нужны и современные сказки. Если человек в этой книге отдыхает от современной мерзости, эта книга помогает жить и доставляет им радость, приносит облегчение, то и слава Богу! А если она ещё вызывает в нём такие чувства, такие эмоции, такие мысли, которые потом, завтра помогут ему в реальной жизни что-то преодолеть, — а я знаю, что и это бывает, и очень часто — то вдвойне хорошо.

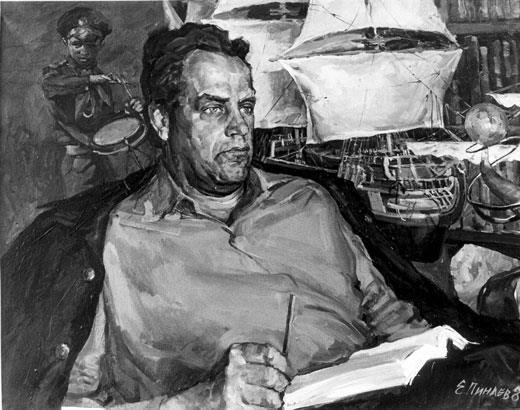

Портрет Владислава Крапивина. Художник Евгений Пинаев, друг писателя.

Написан во время работы над романом «Острова и капитаны» (1984)

О детском эскапизме и иллюзиях

Не надо адаптироваться к реальности. Надо её менять. Что может дать она сегодня массе детей? Пикассо? Балет «Щелкунчик»? «Маленькие трагедии» Пушкина? Какую ценность увидит в них ребёнок, если он не знает радости творчества, радости душевной работы? Этому надо учиться.

И иллюзии сами по себе не вредны и не опасны. И театр, и живопись, и поэзия — всё иллюзия. Каждый выбирает иллюзию по себе. Люди со слабой душой выбирают просто кайф. Он не требует никакой, в том числе и душевной, работы.

Об отряде «Каравелла»

Я в шестьдесят первом году закончил университет, факультет журналистики. Остался работать в газете «Вечерний Свердловск», просто взяли к себе ещё до окончания университета в штат. Жил я на краю города, есть такой посёлок Уктус, там недалеко знаменитый трамплин, лес до самых окон. Жил у старшей сестры. У сестры была дочка, пятиклассница, у неё в окрестных дворах были приятели. Она их приводила домой, они стали захаживать ко мне, интересоваться моими делами.

Я в ту пору был молод, подвижен, занимался фехтованием, у меня было фехтовальное оружие. Мальчишек это всегда привлекало. Так, слово за слово, образовалась компания. Иринкины приятели собирались вокруг меня. Потом они попросили меня помочь им организовать нечто вроде морской игры. Hа чердаке они сделали корабельную рубку, я помог им её оборудовать. Стал им придумывать приключения, вели корабельный журнал, записывали туда приключения. Пошёл с ними в поход однажды, раз, второй, третий. А потом, когда я был связан с журналом «Пионер», года через три-четыре, печатал там уже повести и рассказы свои — «Пионер» попросил, чтобы я с местными ребятишками сделал для журнала несколько материалов. Hа основе этой компании вырос корреспондентский отряд.

Когда возникает ответственность, возникает конкретное дело, это требует организационных норм. Ходили в походы, потом занялись морским делом, появилась необходимость в дисциплине, потому что туризм и плавание связаны с риском. Развивалось всё это с величайшим трудом, потому что вся местная общественность, все местные школы, всё начальство естественно усмотрели в этом вызов системе, и все те годы шла борьба за выживание.

Девизом «Каравеллы» стала клятва: «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня».

Мы создали коллектив, где подростки смогли почувствовать себя полноценными людьми. Это главное достижение «Каравеллы». Равноправие — это наше правило. Когда никто и ни на ком не испытывает, не демонстрирует силу, то человек распрямляется, словно крылья расправляются у него за спиной.

Сбор экипажей флотилии «Каравелла» на берегу Верх-Исетского озера (1988)

Хотя не надо идеализировать «Каравеллу». Были у нас и провалы, и неудачи. Мы не искали рецептов счастья на все случаи жизни, не стремились найти панацею от всех бед. Мы просто жили. И работали — строили парусники. «Каравелла» воспитывала ощущение требовательности к себе, к жизни, к товарищам — в этом её главное отличие от многочисленных двойников. Песни у костра, галстуки, походы — это лишь внешний антураж. Чувство товарищества рождается в совместном труде. Хотя без романтики нельзя. Без романтики что за детство?

Яхты «Каравеллы».

Класс «Штурман», разработанный во флотилии

Паруса для меня всегда были и остаются символом романтики, бескорыстия, молодого восприятия жизни.

У меня на подоконнике стоит метровая модель парусного судна. Мне нравится смотреть на неё на фоне заката, лёжа на диване (люблю, грешным делом, это общественно полезное занятие). В темнеющем небе между снастями пробирается молодой месяц, похожий на кораблик, а иной раз на верхушку мачты сядет белая звезда Юпитера, похожая на топовый огонь… И я уношусь в воспоминания о детстве, когда складывал бумажные кораблики, и вспоминаю молодые годы, когда в «Каравелле» строил с ребятами первые настоящие яхты; грезятся и недавние лета с двухмачтовыми кечами, на которых «каравелловцы» ходят по сей день…

О зайце Митьке

Этот замечательный тряпичный заяц Митька живёт у меня много лет. В августе 1978 года я купил его в Подмосковье, в Солнечногорске. Он мне очень понравился, у меня в детстве был похожий, а потом потерялся. Стоил он три рубля. Я его взял в киоске с прилавка, отдал продавщице, очень удивлённой, что взрослый дядька покупает тряпичного зайца, трёшку, и сказал: «Ты будешь носить имя Митька. Ты везде и всегда отныне будешь ездить со мной, мы будем помогать друг другу, утешать друг друга в разных несчастьях, радоваться». Он ездит со мною. Он побывал в разных городах, по всей стране мотался, попадал в морские штормы. При столкновении яхты ему оборвало две лапы, глаз один потерял. Его привязывали к переднему тросу на паруснике, на носу, и он шёл сквозь пену, сквозь гребни, по штормовым озёрам, по Чёрному морю, под Севастополем.

Владислав Крапивин с другом Митькой

Это как бы память о детстве, это как мой талисман какой-то. Своего рода загадка и тайная часть души. У меня есть повесть «Заяц Митька». Там как раз подробно рассказана его история. Мне уже теперь без него никуда. Если я иду выступать без Митьки, я чувствую, что что-то не то.

О людях и жизни

Я уверен, что меняться мир будет не за счёт развития технологий, а за счёт повышения нравственности и доброго отношения людей друг к другу.

Само понятие ответственности должно быть более широким. Человек отвечает за ВСЁ: за детей, за стариков, за мир на Земле, за будущее планеты, за само звание Человека!.. Я за такой этический принцип!..

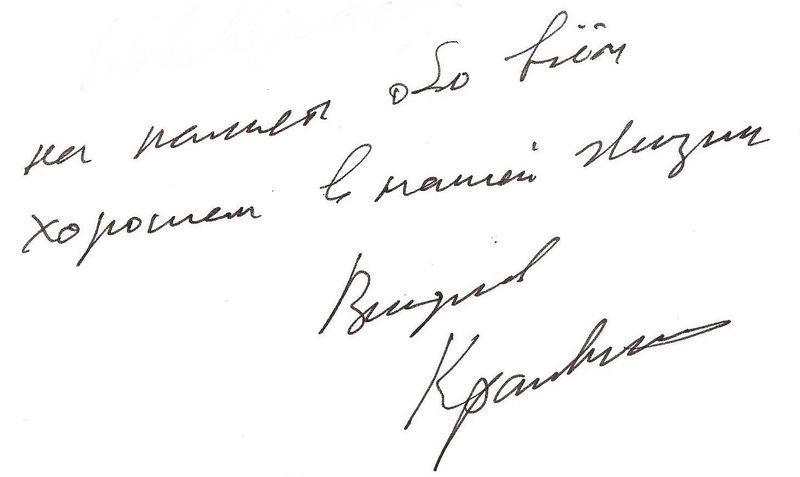

Полагаю, что раз родился человек на белый свет, то должен прожить жизнь интересно, с пользой для многих людей, чтобы его всегда вспоминали по-хорошему.

Авторское кредо Владислава Крапивина

Я, как и многие авторы, никогда не ставил перед собой задачу просто отражать реальный мир. Я выстраивал концепцию книг, исходя из своей собственной личности. Я всегда хотел показать, какой ДОЛЖНА БЫТЬ ЖИЗНЬ, старался объяснить читателям, как добиться этого. Я брал материал реальности, но чистил его от повседневной шелухи и мути, оставляя сердцевину человеческих отношений.

Те люди, которых я не устраиваю, не читают моих книг. У меня своя аудитория, которая меня понимает и разделяет мои мысли и устремления. Я не собираюсь меняться в угоду современной действительности. Важно ведь не то, какие события показаны в книге, важно то, как мои герои к ним относятся, как стараются к лучшему изменить мир.

Я искренне верю, что позитивные перемены в жизни могут наступить лишь тогда, когда современные отношения будут строится не на прибыльности, а на искренности. Надо ценить жизнь всех людей, а не только свою. К сожалению, не всегда и не в полной мере удаётся внушить эти мысли людям. Однако в том, чтобы показывать жизнь в её совершенстве, жизнь такой, какой она могла быть, я и вижу сегодня главную цель Писателя.

Из произведений Владислава Крапивина

Приключения — это сплошные неприятности, только про них почему-то потом интересно вспоминать… («Дело о ртутной бомбе»)

У каждого человека начинается новая жизнь, когда среди множества приятелей и товарищей появляется единственный и самый нужный на свете друг. («Трое с площади Карронад»)

Никакой дорогой, даже самой правильной, нельзя проходить мимо того, кому нужен друг. («Лётчик для особых поручений»)

Мне нравилось глядеть на облака, потому что они были свободные. Никто не мог им ничего приказать. И ничего не мог с ними сделать. Ни ментухайские генералы, ни начальник спецшколы, ни сам Регент. И я хоть капельку, хоть чуть-чуть и на малое время, но всё же впитывал в себя частички этой их свободы. И старался не думать больше ни о чём. Только про облака… («Ампула Грина»)

Истина — это не вещь. С ней ничего делать не надо. Её надо осознать, вот и всё. («Дети синего фламинго»)

Книга — вещь незыблемая. Она придает прочность бытию. («Гваделорка»)

Люди любят города не за улицы и площади, а за то, что им пришлось на них пережить. («Алые перья стрел»)

Есть такая теория струн. Не все ученые её признают, но, по-моему она правильная… Будто вся Вселенная — это бесконечное количество струн. Каждая микрочастица — струнка. И от их звучания зависит в мире абсолютно всё. Если добиться, чтобы звучание стало согласованным, получится… ну, в общем на всём белом свете станет хорошо… («Прыгалка»)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***