Тайна Красного Огородника

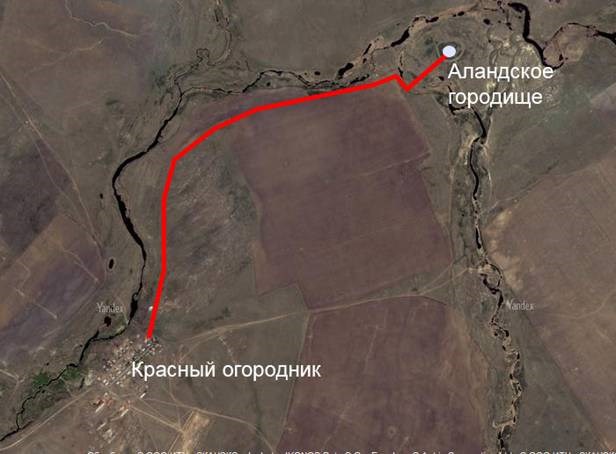

Автор: Евгений КрасДа нет, это никакая не шутка. Село с таким названием действительно существует, но я, собственно, не про него. В самом Красном Огороднике ничего загадочного нет. Я про другое — про Синташтинскую культуру, а точнее про литературу вообще-то. Тоже ни о чём не говорит? Ладно, тогда другое название, его почитай все знают — Аркаим. Этот самый Аркаим ведь не один в степи стоит, поэтому и говорят о «Стране городов». Там этих самых городов на сегодняшний день учёные насчитали что-то за три десятка, хотя хоть как-то копали не больше дюжины. Вот всё это вместе и называют Синташтинской культурой по одному из самых первых памятников этой могучей цивилизации ранней бронзы с южного Урала. Синташта покрупнее этого самого Аркаима будет вообще-то. И вообще-то Аркаим не самый древний памятник этой культуры. Вот недалеко от того самого села «Красный огородник» есть другое место, которое известно под названием «Аландское городище». Вот оно древнее Аркаима. И оно вообще несколько отличается от него, хотя оба относятся к одной культуре. «Аладское» не совсем круглое — скорее овальное, типа яйцеобразное, и некоторые даже находят в этом некий глубокий смысл, поминая легендарное «первояйцо» из которого и возник «новый мир». То самое яйцо, которое в наших сказках «в утке, а утка — в зайце...» и так далее — про Кощея Бессмертного. А тут ещё каменная облицовка вала... фух, запутался. Вот, кстати, оно - Аландское городище:

А вот как найти тот самый Красный Огородник:

Короче я статьи про эту самую «Синташту» со всеми её входящими стараюсь не пропускать потому как там ещё копать и копать, а значит и неожиданности, почитай, гарантированы. Причём неожиданности самой высокой пробы. Например, именно в «Синташте» откопали самую древнюю на сегодняшний день колесницу. Вот её просто блестящая реконструкция в музее:

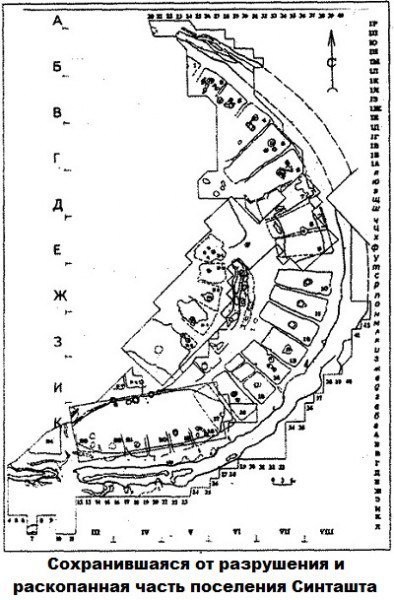

А ещё многие факты, касающиеся этих городов сами по себе, являются предметом специального рассмотрения и могут быть истолкованы очень по-разному. Вот почему, например, города в «Синташте» такие разные? Сама Синташта, найденная аж в 1968 году и названная в честь местной речки — это вообще не только городище, а ещё и «супермогильник». Тоже объект загадочный до скрежета зубовного. Вот представьте себе огроменную ступенчатую пирамиду, возведённую над захоронением одного-единственного человека. Ага... курган скифский, одна штука с кучей золотых украшений вокруг покойного? Не угадали! То есть всё так, однако никакими золотыми штучками и не пахнет — вообще с предметами дело обстоит почти никак. То есть на лицо вопиющее противоречие между колоссальными трудозатратами по строительству могильника и его внутреннем содержанием. И нет, не угадали — могильник действительно пытались грабить, однако грабители ушли с пустыми руками. Это наука говорит вполне определённо и никаких причин не доверять историкам с археологами здесь быть просто не может - ребята опытные. Версий о том, что это за деятель был похоронен на самом престижном месте «страны городов» - вагон и маленькая тележка. Называют имена от Заратуштры до Ария, но определённо все сходятся только в одном — покойный не был ни вождём, ни военачальником. Скорее всего — духовный лидер. Одноимённому городищу очень не повезло — большей частью его остатки смыло изменившимся течением реки. Вот схема того, что сохранилось от города (точнее его называют «протогородом»):

И город, и могильник имели круглую форму, но в «стране городов» были и квадратные поселения. Ощущение такое, что здесь жили минимум два разных народа, однако учёные говорят, что нет, мол — один, и это были индоевропейцы. Мало того, разница была не только по форме, но даже по конструкции и материалам. Например, если Аркаим — это деревянный каркас с земляной засыпкой и необожжёнными кирпичами, то «Аладакское» это земляной вал, усиленный (обложенный) гранитными плитами, которые добывали в другом интересном месте под названием «Байтукские палатки». Вот это не часто встречающееся странноватое геологическое образование, напоминающее мегалитическое сооружение:

Я к чему это всё веду... Просто разбросал по полу драгоценные бусинки, чтобы было понятно всем, что это было очень большое, красивое и загадочное ожерелье. Со всякими драгоценностями там не очень хорошо, но зато загадочность, как говорится в ассортименте. Тогда почему же в любой статье археологов так часто звучит одно и то же: «раскопки прекращены, потому что нет денег»? Исключение составляет Аркаим, но и там не всё просто. Ответ мне подсказали два источника. Первый источник – статья двух историков, а второй короткая заметка о самопиаре, написанная прям здесь, на АТ ( https://author.today/post/20772 ). Про второй источник говорить не буду – сами поймёте, почему я про него вспомнил, если прочитаете, а вот статья историков интересная. Первым автором в ней значится Андрей Владимирович Епимахов — не хала-бала — целый профессор... И его творческий порыв мне в общем-то понравился. Ведь целью написания статьи г-н профессор определил острое желание просвещения соотечественников в части истории Синташты. Куда уж благороднее? Однако методы меня несколько озадачили, особенно в сочетании с научными регалиями. В общем, на мой взгляд, популяризатором г-н профессор оказался неважным. Поясню.

Итак, статья довольно короткая. Это – верно, ибо народ не любит, где много буковок. Однако дальше начинается «веселуха».

Первый же абзац опуса и начинается именно с неё: «На сегодняшний день Аркаим, увы, стал своеобразным лженаучным брендом.» Это вот таким способом г-н профессор решил увлечь скучающего потенциального читателя? А не приходила в голову простенькая мысль, что люди, собирающиеся в туристическую поездку, желают услышать что-то более приятное (или «позитивное», как модно говорить в наше время смешения «французского с нижегородским»), чем разборки научных деятелей между собой? Или работа так заела, что жажда новых регалий не позволяет даже на короткое время расстаться с истерическим состоянием? Далее следует довольно унылое описание «истории обретения» памятника древности с перечислением кучи имён и дат, в том самом стиле, который сразу навевает не очень приятные воспоминания о школьных уроках с этим самым: «а скажи, в каком году и какого числа произошла встреча древнерусских князей перед битвой на Калке?». Причём длится это достаточно долго и словно почувствовав, что явно уезжает не туда, г-н профессор делает решительную попытку «оживить» материал: «В первой половине 1970-х годов был изучен могильник, давший богатейшие материалы по военному делу эпохи бронзы, яркие иллюстрации практики жертвоприношений животных и многое другое (рис. 1− 4).» И на полях, в уголочке, публикует картиночки размерами по 300-500 пикс... При таких размерах разглядеть что-то просто затруднительно даже на моём вполне приличных размеров мониторе. А ведь большинство будет это смотреть вообще на планшетке, а то и на экранчике смартфона. Да и не хочется их разглядывать, потому как они ничего не иллюстрируют. Во всяком случае никаких упомянутых «богатейших материалов» и «ярких иллюстраций» точно нет. А что до эпитетов, то это всё равно, что пытаться изображать лицом первый концерт Чайковского.

Разумеется, г-н профессор не смог упустить случая слегка «лягнуть» советское прошлое. Осторожненько так, незаметно, совсем даже не прямо. Просто намекнул, что мол часть памятников было повреждено, а местами и совсем уничтожено из-за... освоения целинных земель. Славно. Вот ведь какие монстры эти трактористы — ни фига не смогли через пыльные стёкла своих тракторов разглядеть следов в степи от древних построек, которые отлично видно при аэрофотосъёмке. Ощущение такое, что г-н профессор страдает тяжёлой формой старческого склероза, иначе как бы он мог забыть, что могильник Синташта был наполовину уничтожен бульдозерами под чутким руководством именно представителей исторической науки? Вторая же половина уцелела не из-за прозрения служителей науки, а просто из-за того, что работы были прекращены. Разобрались-то уже потом, что лишка хватили. Однако с памятью у борца со «лженаукой» всё в порядке — просто себя-любимого прощают все легко и непринуждённо, не то что например, работников «Гипроводхоза», про которых г-н профессор просто никак не мог не упомянуть. Страшные люди! Монстры! Враги рода человечества вообще и г-на профессора в частности. Однако ж есть в этом мире и Силы Добра в лице историков, которые вышли на открытый бой с мерзким «Гипроводхозом» и вручную порвали всю их тяжёлую технику, которую пригнали Тёмные Силы, чтобы навсегда уничтожить следы древних тюрков на земле Синташты! И, к счастью, историкам по мнению профессора помог прекрасный случай: «Главной причиной, определившей данный исход событий, конечно, стал распад Советского Союза…». Вот свезло так свезло! А ничо, что основные исследования были проведены в 70-х и начале 80-х годов, когда «бушевал», что называется самый кипучий «застой»? А ничо, что среди потенциальных читателей могут оказаться люди с очень даже разным мнением по этому поводу. Эх... профессор... Ну об этом потом как-нибудь, а пока просто замечу — а он всерьёз думает, что людям, собравшимся в отпуск это вообще интересно?

Далее г-н профессор признаться несколько смутил меня безапелляционным заявлением:«Археологические методы вступают в силу там и тогда, когда иных источников информации (например, письменных свидетельств) критически мало, либо они отсутствуют совсем.» То есть это нужно понимать, как обращение к потенциальным туристам, и в переводе на русский это должно звучать примерно так: «Да куда вас несёт, дурашки? То, что мы там накопали — всё это муть голубая, по сравнению с тем, что написано в книжках, и поэтому смотреть там нечего — слушайте лучше меня-любимого. Ибо только я правду знаю.» Становится понятно, куда так загадочно пропал в Казахстане череп «Золотого человека» - видимо просто не уложился в то, что написано в умных книжках. Ну, что ж, как ни крути — тоже метод работы, хотя научным его назвать как-то язык не поворачивается хотя бы потому, что в науке только опыт и может быть критерием истины. Как там Ломоносов говаривал: ««Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением».

И куда же приводит г-на профессора его метод? А вот это тоже любопытно. Логика «та ещё». Выводов делать не буду — не моя специальность. Мне интересен сам ход мыслей в приложении к целям и задачам написания вроде бы «популярной» статьи.

Припомнив читателю о том, что лет прошло не мало, а посему истинных названий раскопанных населённых пунктов никто не знает, г-н профессор поясняет, что эти названия даются археологами обычно произвольно по названиям ближайших географических ориентиров. В пример приводит тот же Аркаим. И это верно. Но вот дальше идёт нечто странное. На этой основе научный муж сначала громит всяческих «лженаучных» шарлатанов, посмевших поискать в этих названиях славянские корни. И делает вывод, что «Синташта» есть название тюркское. А ничо, что сам термин «тюрки» является достаточно размытым и в славянских и тюркских языках есть похожие слова?

Читаю дальше: «В лженаучной продукции об Аркаиме можно выделить … Во-первых, это постулирование славянского этнического происхождения «синташтинцев».» Ну, так, а что здесь удивительного-то? Если историческая наука всегда и везде пытается доказать нам, славянам, что мы возникли прям сегодня, с утра, но в лучшем случае вчера вечером, то поневоле у людей возникают вопросы о том, а как возникли? Ах, пришли и заселились... откуда пришли-то? И увидев в украшениях «Синтакши» знакомые до боли мотивы, люди вполне естественно узнают в них «своих». Так нет же. Г-н профессор гневно отвергает подобные «лженаучные» предположения: «Большинство исследователей относит синташтинское население к индоиранской ветви индоевропейской семьи языков.» И далее следует длинное и маловразумительное повествование, состоящее из терминов типа «глоттохронология». Позвольте... лингвистика? А что, разве на территории хотя бы одного из памятников «Синташты» найдено хоть что-то с буквами? Или хоть один из полусгнивших костяков вдруг перекинулся парой фраз с г-ном профессором? Чего здесь вообще делает лингвистика? В общем единственный вопрос, который не даёт спать профессору, это: «...являлись ли «синташтинцы» индоиранцами или уже иранцами...». Ещё один прямо «убойный» аргумент, приведённый профессором: «Также представителями различных научных направлений при изучении синташтинской проблемы нередко задействуются тексты Ригведы и Авесты.» Во как... славян ещё не было совсем, даже предков их не было, а Иран уже был и располагался он, стало быть, на Среднерусской возвышенности и далее на юг до Каспия и Чёрного моря. Ведь так получается, если учесть, что «синташтинцы» по словам г-на профессора на южный Урал именно оттуда переселились. Даже красивую картинку из иностранного журнала приводит со стрелками (прям полководец):

Ну что ж — может быть и так, однако ж определённо из этой картины возникает другой вопрос: а от кого сбежали эти самые иранцы, когда пошли на восток? И вообще, как они в Европу попали? И если они были изначально на территории Руси и Европы, то кто жил в самом Иране? Ну и главное — а где всё это время были славяне (забудем про остальных европейцев для простоты)? Ах... да... забыл — они наверное ещё со своей планеты не вылетели к Земле. А потом, как прилетели, место выбрали, всех оттуда разогнали и сейчас их из последних сил сдерживают «люди икс» с «капитаном Америкой» и г-ном профессором. Ну да — всё очень понятно и очень научно...

Порассуждав немного о «степных европеоидах» и генетическом родстве синташтинцев с людьми из Центральной Европы и возможно что-то почувствовав, г-н профессор вдруг, словно забыв то, что написал перед этим, выдаёт: «Палеоэтнологические реконструкции являются интересным и полезным научным направлением, но для археологии эпохи бронзы и, особенно, для обществ рассматриваемой территории, проблема этничности по-настоящему не существует. ... Не существовало ни национальностей, ни, как следствие, национального самосознания.» То есть получается вообще замечательно – если вы пытаетесь искать в Синташте славянские корни, то вы – лженаучный шарлатан, а если следы любых других народов, то это – научный подход, потому как на самом деле никто ничего не знает, да и о национальностях говорить лженаучно, если только они хоть какое-то отношение имеют к славянам. Так что получается так, что товарищи русские туристы – вам здесь делать нечего. Вас, как говориться, здесь не стояло. Вот кто угодно, только не вы. Так что даже не думайте приезжать. Вы вообще какие-то лженаучные! А вот с остальными можно и поговорить – это их Великие Предки здесь основали свою Великую Цивилизацию, а нехорошие славяне потом, значит, пришли не понятно откуда и всех отсюда разогнали. Я правда так и не понял, откуда взялись мы, славяне, то есть. Однако ж факт остаётся фактом – протоиранцы прошли из самой Центральной Европы до Урала, стали по пути настоящими иранцами и ни славян, ни их предков нигде так и не видели. Вывод? В середине 20-го века он звучал как "дранк нах остен", а сейчас можно американский госдеп послушать… Оправдание для нападения наши историки уже подготовили, а всех кто против заклеймили "лженаучными".

Есть ещё одна деталь, которая, будучи естественной (г-н профессор сам это признаёт), г-на профессора всё же очень раздражает. Это много разговоров про «места силы» и прочую эзотерику в приложении к Аркаиму. Тут я вообще-то с ним солидарен — надоели все эти "шаманы третьего уровня" хуже горькой редьки, однако возражать этим ребятам, а уж тем более возмущаться такими речами наглость на себя всё же не возьму. Причины моей терпимости в этой самой науке (только не в «исторической науке», разумеется). Достаточно вспомнить что-нибудь простенькое. Например «курскую магнитную аномалию». Магнетизм ведь не только железные опилки красивыми дорожками раскладывает, но и на организм человека оказывает заметное влияние. Биологи об этом говорят очень убедительно. Тут хорошо ещё вспомнить про разломы в земной коре и связанные с ними сложные до заумности процессы. Так чего же удивляться, что все эти процессы оказывают какое-то влияние на людей? И уж само собой разумеется, что в некоторых местах это воздействие будет настолько значительным, что какие-то люди могут это реально почувствовать. Поэтому и получается, что разговоры про «места силы» — дело вполне нормальное и даже вполне научное. Нужно терпеть, а профильным специалистам не просто терпеть, а терпеливо изучать эти воздействия... всего-то. И возмущаться здесь не только не практично, но и не научно.

Ну, а пока... пока нужно вспомнить цель написания популярной статьи — привлечение внимания к историческим исследованиям. В этом свете вообще грех «катить бочку» на этих самых несносных эзотериков, неоязычников и прочих. Стремятся они к этому, или нет, но людей они привлекают на места раскопок. Дело за малым — грамотно организовать работу с этими привлечёнными, а не пытаться работать огородным пугалом. Это дохода не приносит, да и авторитета не добавляет. А ведь самые умные из историков это таки понимают — вот цитатка из другой статьи:«Жаль только, что без выпадающих в астрал эзотериков с шаманами, выложенных спиралек и кустиков с ленточками (как на Аркаиме), люди к памятникам древности равнодушны, и финансировать что-либо затруднительно.» Ей богу — как та умная собака — всё понимает, а сделать не может. А может даже не пытаются? СНОБИЗМ МЕШАЕТ. Деньги у государства куда проще клянчить да иностранные гранты отрабатывать?

Ну а пока – прямо беда какая-то! Несознательное человеческое общество вместо того, чтобы благоговейно выслушивать откровения г-на профессора занимается чёрти чем: «Можно констатировать, что романтизированный образ Аркаима играет в сознании общественности более существенную роль, чем историческое знание.» Что и говорить – кошмар! Нужно издать закон, запрещающий все развлечения и религии, кроме той, которую проповедует г-н профессор. И ещё один закон издать, обязывающий под хвалебные песнопения приносить ему священные дары… скажем ежеквартально. Ну не может же он, в самом деле ломать голову над тем, как привлечь публику к своим исследованиям. Он же не немецкий археолог герр Герман Парцингер, который деньги на раскопки скифских курганов в нашей стране вполне успешно находит. Наш не может – не царское это дело.

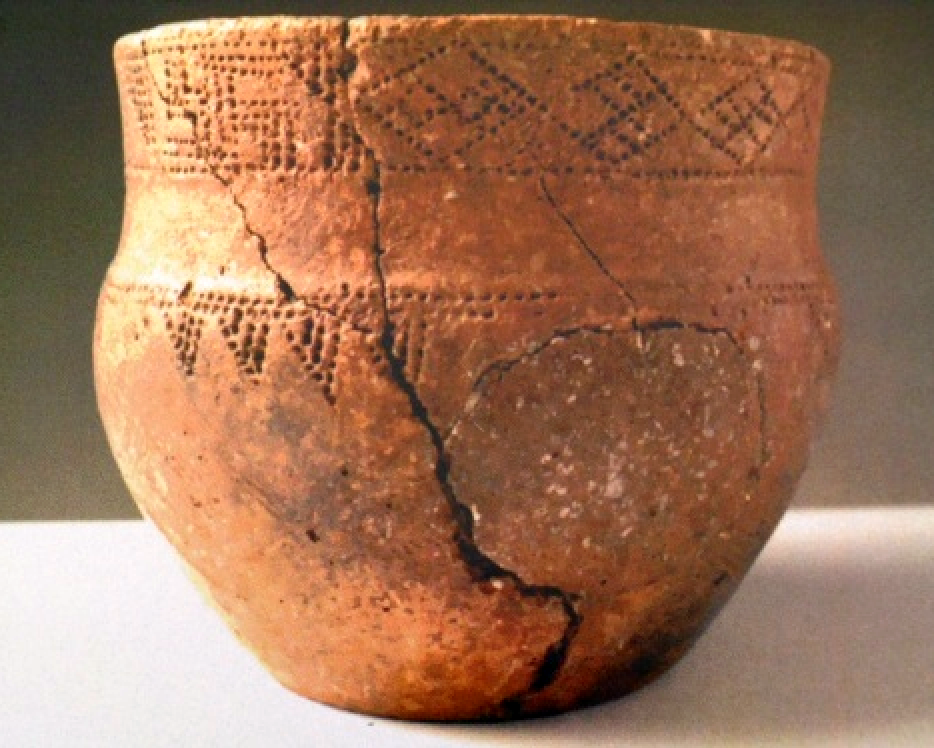

Есть в рассуждениях г-на профессора и другие весьма спорные пассажи. Например, та же ссылка на центральную Европу. Обоснование вроде бы есть и вполне достойное: «Согласно полученным данным был сделан предварительный вывод о том, что люди из синташтинской культуры имеют значительное генетическое сходство с представителями культур шнуровой керамики центральной и восточной Европы.Миграция популяций из культур шнуровой керамики на восток, вероятно, привела к формированию синташтинской культуры.» Однако взгляд невольно цепляется сначала за вроде бы случайные слова «предварительный вывод» и «сходство». А от чего же так много неопределённости-то? То есть под вывеской знания предлагается всего лишь одна из гипотез? Почему не «окончательный» и не «тождественны»? А всё похоже достаточно просто — профессор ссылается на иностранную статью. При этом он прекрасно понимает, что шнуровая керамика с керамикой Синташты и «рядом не сидела» и пытается подготовить себе некий плацдарм для возможного движения назад пятками. Просто упомянуть это направление для него почему-то просто ну очень важно. Поэтому и ссылка на генетиков во всей статье всего одна и такая странная. Никакого широкого анализа нет, как нет и внятных ссылок на чужой анализ. На всякий случай... вот изделия «шнуровой керамики», которую так назвали из-за способа нанесения узора на керамические изделия с помощью придавливания верёвочки:

А вот пара вариантов изделий «синташтинского» типа. Здесь узор наносился по другой технологии, да и «тематика» отличается. Например для «Синташты» характерно нанесение свастик в больших количествах:

Кстати совсем недавно под Ростовом раскопали курган. Вот изделие оттуда, сравните с Синташтинскими:

Хотя этот сосуд с круглым дном, но узор вполне родственный... кажется.

Дальше авторы пишут о житье-бытие «синташтинцев» и смело заявляют, что те были скотоводами. Есть и весьма достойное обоснование — не нашли сельскохозяйственных инструментов, не нашли следов пыльцы подходящих растений. Хорошо? Да, неплохо в целом, однако где же вот это самое — где «кроссворд» в дорогу? Ведь можно было вполне обыграть этот вопрос несколько иначе и вполне обосновано. Во-первых среди находок один серп всё же был. Во-вторых есть ещё одежда, а она была у жителей не только из шкур и шерсти, но и ткани из конопляных волокон. А кто её выращивал? Вот тут и начинается потенциальный «кроссворд» для туриста.

Далее. За стенами Аркаима были обнаружены загоны для скота. Вроде бы это подтверждает скотоводческую основу ведения хозяйства, но только «вроде бы». Ведь в самих домах главное место занимали не предметы для скотоводства, а оборудование для весьма развитого и продвинутого металлургического производства и производства довольно самобытной керамики. Согласитесь — заниматься скотоводством и параллельно обработкой руды вплоть до готовых изделий весьма затруднительно. Отсюда можно сделать предположение, что все эти Аркаимы, Синташты и прочие Аланды были «городами мастеров» в которых жили ремесленники и при которых был обязательный торг, куда пригоняли свой мычащий и блеющий товар настоящие скотоводы. И загоны были устроены именно для их товара. Тем более, что известно, что скотоводы вообще-то не склонны городов строить и жить большими «коммунами» - просто технология животноводства не позволяет — выпасы будут находится слишком далеко. Их может просто не хватить для содержания нужного количества скота. Вот всё это и можно было представить, как альтернативную версию — и пусть туристы спорят, рассуждают об этом в соцсетях, пусть даже поругают этих «тупых учёных» и погордятся собой и своей логикой. Главное ведь не то, что будут говорить. Главное то, что будут говорить, а значит и сподвигнут своими разговорами других людей, которые захотят приехать, посмотреть и … оставить в нужных местах так нужные деньги для дальнейшей работы.

Далее следует несколько абзацев в которых с необычайно талантливой тусклостью излагается целый ряд очень интересных вещей, которые уже в своей основе очень противоречивы, а потому очень интересны. К таким можно отнести саму причину возникновения необходимости у людей строить города-крепости, вопрос социального расслоения сообщества городов, религиозные воззрения и ряд других вопросов. По всем этим вопросам авторы высказывают своё мнение заскорузлым канцелярским языком. Полемичность, по их мнению, недопустима в принципе и свои далеко не бесспорные гипотезы ими с недопустимо высокой степенью самоуверенности представляются в качестве истины в последней инстанции. Это тем более забавно выглядит из-за того, что они регулярно по тексту в разном виде проговаривают мантру о том, что раскопки только начались, загадок впереди много и нужно продолжать работу. Так и хочется спросить: «А чего вы собрались искать-то, если вам уже всё давно понятно и никаких вопросов нет и быть не может? Зачем вам деньги, ребята?»

Кстати, об аргументах. Некоторые из них выглядят, как минимум странновато. Например, когда они описывают религиозные воззрения «синтакшинцев», то возвеличив лошадей и коров (без описания доказательств), упоминают солнце в связи с многочисленными свастиками, а потом вот это: «Также, вероятно, почитался бог грома, культ которого характерен для всего индоевропейского мира.» Вот так вот – бог грома был у других, а поэтому у этих тоже был. Всё. Доказано! Богу огня, поклонению которому другими историками доказывается исходя из находок в печах-колодцах-холодильниках уникальной конструкции, авторы должного внимания почему-то не уделили, просто упомянув о нём вскользь вместе с лошадями и коровами.

Зато внимание авторов распространилось на период времени после «Синташты», то есть «Петровской культуры». Интересно, конечно, но зачем? На загадки самой Синташты с этой стороны света не падает. Рассуждения о преобразовании больших протогородов Синташтинского мира в незащищённые посёлки «Петровской культуры» при явной преемственности обоих культур по ряду признаков хорошо укладывается в версию «город мастеров» вообще-то. Действительно — со временем местные месторождения руд истощились, леса вырубили и большинство мастеров вынуждено было куда-то переселиться (вот оно — движение на юг и на восток), а оставшиеся жители полностью перешли на отгонное скотоводство. Поэтому и посёлки измельчали.

Хорошо и правильно авторы упомянули загадку прекращения существования того же Аркаима. Причём хоть и коряво, но упомянули именно как загадку, которая однозначного ответа не имеет. Изложили некоторые свои версии. Но даже в этом случае умудрились всё испортить, закончив описание вот такой фразой: «Данные версии имеют меньший мистический флёр и являются, на наш взгляд, более приемлемыми, хотя, с учётом имеющихся данных, также не могут быть подтверждены.» Просто феерично – у нас доказательств нет, но все остальные всё равно не правы. Во даёт г-н профессор!

Ну и концовка статьи в том же стиле: «Авторы данной статьи надеются, что популярное изложение археологических фактов поможет читателю лучше различать научные заключения и противопоставлять их беспочвенным измышлениям самого разного толка.» Зря, на мой взгляд, надеются – назвать такой опус популярным невозможно по определению. Ребята свои таланты явно переоценивают. Им бы поучиться немного например у Петухова… научные соловьиные трели это, конечно хорошо, но чирикать тоже уметь нужно.

Ведь так ведь? Я вот тут понаписал всякого — хочется теперь увидеть всё своими глазами и самому во всём этом разобраться лучше чем я и может даже лучше, чем г-н профессор? А?