Как обеспечивали раненых героев. Часть II.

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня наш разговор вновь пойдёт о обеспечении раненых и больных защитников Отечества, а также медицинских организаций.

Не удивлюсь, если после предыдущей публикации, некоторые любители «сытного офицерского доппайка» побегут по другим постам и блогам, размахивая новыми портками, с криками: «Караул! В Красной Армии командиры не только объедали простых бойцов, но даже после ранения они были в лучшем положении, получая новое обмундирование!». Ну, или что-то в том же роде и стиле. И они вновь будут абсолютно не правы.

Да, во всех армиях мира, качество обмундирования, которым обеспечиваются солдаты всегда ниже, чем у военной формы офицеров. И этому никто и не удивляется. В Советской армии для изготовления парадной формы солдат, курсантов, младших офицеров, старших офицеров, полковников и генералов использовалась разная по составу и качеству ткань. И это тоже абсолютно нормально, во всяком случае ни в одной стране, ни у кого из военных это удивления не вызывает. Исключение – полевая форма, с 20 века она одинакова для всех военнослужащих. Отличие в полевой форме может быть из-за отдельных форменных предметов, положенных офицеру и отсутствующих у солдат (в Советской армии офицеры носили фуражку, а не пилотку, отличалось снаряжение, плащ-накидка, полевая сумка, погоны и т.п.). Сейчас эти различия практически ликвидированы, в полевой форме их уже точно нет.

Но ведь речь в приказе не о том? Да, при выписке офицер (я знаю, что в годы войны офицеров правильно называть командирами, а солдат – бойцами, но буду писать так, как привычно, надеюсь и читатели тоже поймут) получал новые вещи, а солдат – бывшее в употреблении, в том числе и отремонтированное. Так почему?

В очередной раз хочу отдать должное уму, проницательности, бережливости наших предков, их умению находить неожиданные и правильные решения, правильно распределять скудные ресурсы. Нам у них многому бы поучиться. И обеспечение медучреждений тому яркий пример.

На сей раз начну с самого начала. В мирное время, в пунктах постоянной дислокации, в спальных помещениях, у каждого бойца на кровати лежит застеленный постельным бельём матрац с подушкой и одеялом. В кладовой (она же каптёрка) хранится обмундирование, называемое в просторечье б/у (бывшее в употреблении или имущество 2 категории. Да, это не рыба, тут категории вполне уместны.) и оно же, в немалом количестве, хранится на складе воинской части. Откуда взялось? Да образовалось после демобилизации предыдущих призывов, к примеру. С началом боевых действий все эти предметы воинская часть в поход (убывая в район боевых действий) не берёт, лишняя обуза на к чему, да и транспорт подвоза требуется для другого. Что с этим всем «барахлом» делать? Бросить? Сдать на вышестоящий склад? В первом случае – до уголовной ответственности один шаг, во втором – тоже не получится, склад просто «захлебнётся» от получателей и сдатчиков, будет бездарно потрачено драгоценное время.

В мирное же время, любая медицинская организация, будь то медрота или крупный госпиталь, обеспечивается исходя из штатного количества коек. Незачем ей держать больше, негде, да и проблем с хранением и прочим будет слишком много, зачем на медиков «вешать» дополнительные задачи. Особенно это касается крупных медорганизаций. С началом боевых действий, медсанбаты и медроты забирают своё постельное бельё и принадлежности, получают из строевых подразделений недостающее, для обеспечения носилок санитарного транспорта, пропускную способность батальона (роты) и пр., и убывают вместе со своей воинской частью.

С госпиталями, как существующими, так и вновь создаваемыми уже сложнее. Наши предки решили этот вопрос легко и изящно. Не нужное воинским частям в боевой обстановке постельное бельё, принадлежности, обмундирование и обувь б/у передавались в лечебные учреждения. Госпиталь получал необходимое, в том числе и военную форму, для обеспечения военнослужащих, выписываемых после ранения. Задача решалась быстро, не надо было ждать поступления нового имущества, да и экономия получалась существенная. А офицеров, в процентном отношении к находящимся на излечении, всегда намного меньше чем солдат, за счёт убывающих воинских частей создаётся запас и для них. Так что, ни малейшей дискриминации, а чёткий, холодный, эффективный расчёт.

Теперь о обменных фондах. Надеюсь, что не сложно понять, что обменный фонд разделялся на два вида. В один вид входило обмундирование и обувь, за счёт которого обеспечивались бойцы и командиры при выписке. Ведь причин, по которым человек остался фактически без одежды может быть много. Обмундирование могло обгореть, медицинские работники при подготовке к операции разрезали военную форму так, что его никакой специалист не восстановит, и т.д. и т.п. В этом случае огромным подспорьем и служил обменный фонд.

Вторая разновидность обменного фонда – нательное и постельное бельё. Его предназначение – замена сданного в стирку, а в крайнем случае – и зараженного отравляющими веществами. Как специалисты вещевой службы не путают одно с другим? Лучше спросить у них, может и поделятся «тайной великой)))». Откуда появилось такое название? Честно скажу, не знаю. Надеюсь, что у читателей теперь не будет путаницы между обменным и подменным фондом.

Так в чём же были трудности интендантов, почему обеспечение медицинских организаций такая сложная:

Во-первых – запасы необходимо собрать из воинских частей и накопить до установленных размеров;

Во-вторых – в медицинских учреждениях постельное бельё, принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки, одеяла) очень быстро выходят из строя, становятся непригодными к использованию. Грязь, кровь, гной, всю это быстро приводит эти предметы в полную негодность;

В-третьих – сложности при стирке обмундирования. Помимо крови и прочих человеческих выделений, появляются ещё и паразиты, с которыми справится тоже не легко;

В-четвёртых – ремонт и подгонка обмундирования. Сложности с ремонтом – большой объём того, что необходимо отремонтировать, при малой численности или полном отсутствии необходимых мастеров. Проблемы были и с ремонтным комплектом, и с инструментом.

В-пятых – ростовка обуви и обмундирования. Уже как-то рассказывал, что при наличии 100 пар обуви и 100 комплектов обмундирования, совсем не факт, что удастся обеспечить хотя бы человек 90. Хорошо, если обмундирование буде больших размеров, его можно ушить, а если малых?

Можно вспомнить и написать и другие причины, но и этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы показать сложность труда интендантов. А недостатки – да, конечно же они были, и их тоже никто не скрывает. Разные были люди, в том числе и такие, которые не могли удержаться от соблазна набить свои карманы.

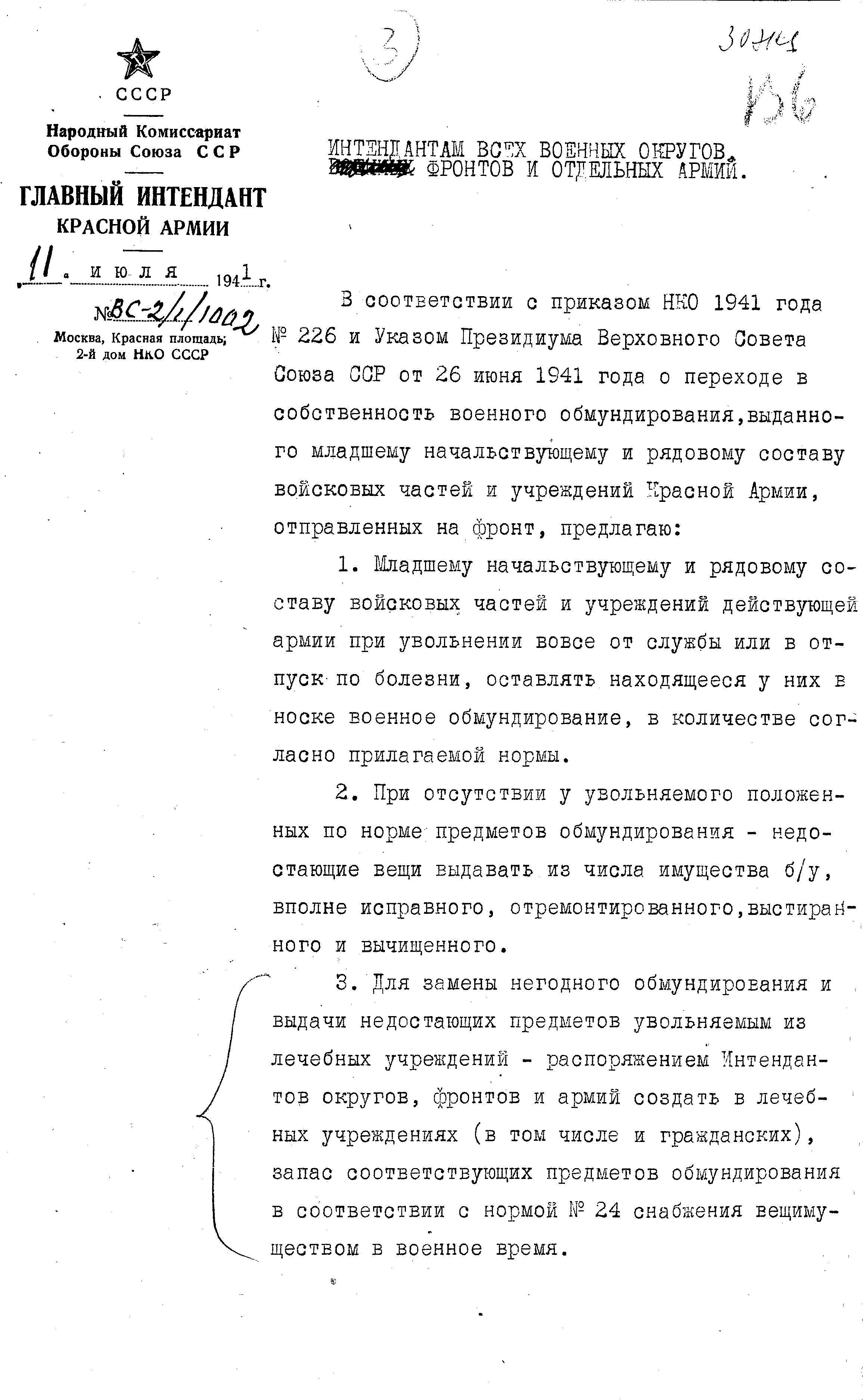

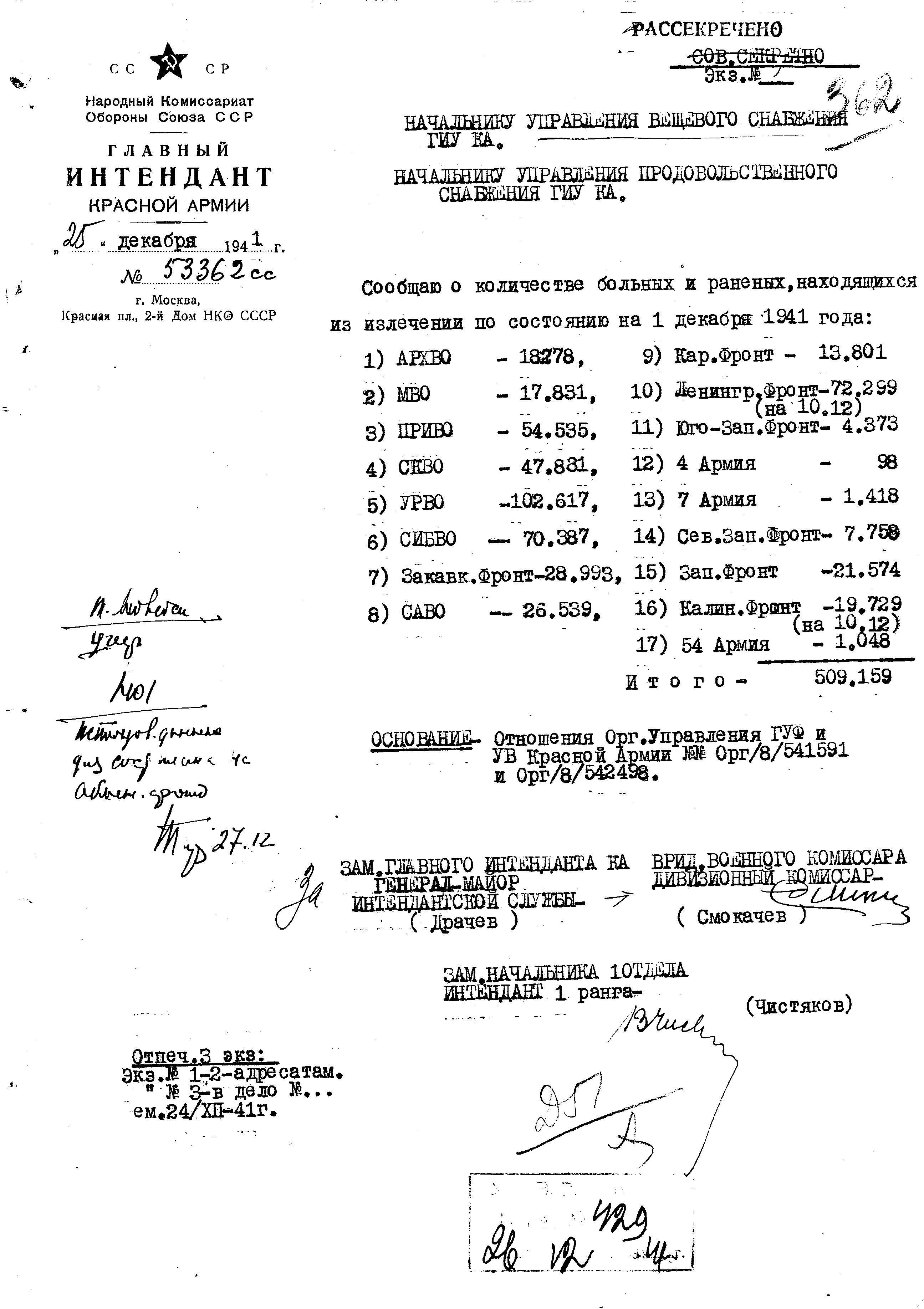

Вроде, об основных, возможно непонятных терминах, используемых в приказах по вещевому обеспечению, поговорили, перейдём непосредственно к документам. Начнём с распоряжения Главного Интенданта КА от 11 июля 1941 г., пояснений к которому, как мне кажется, не требуется:

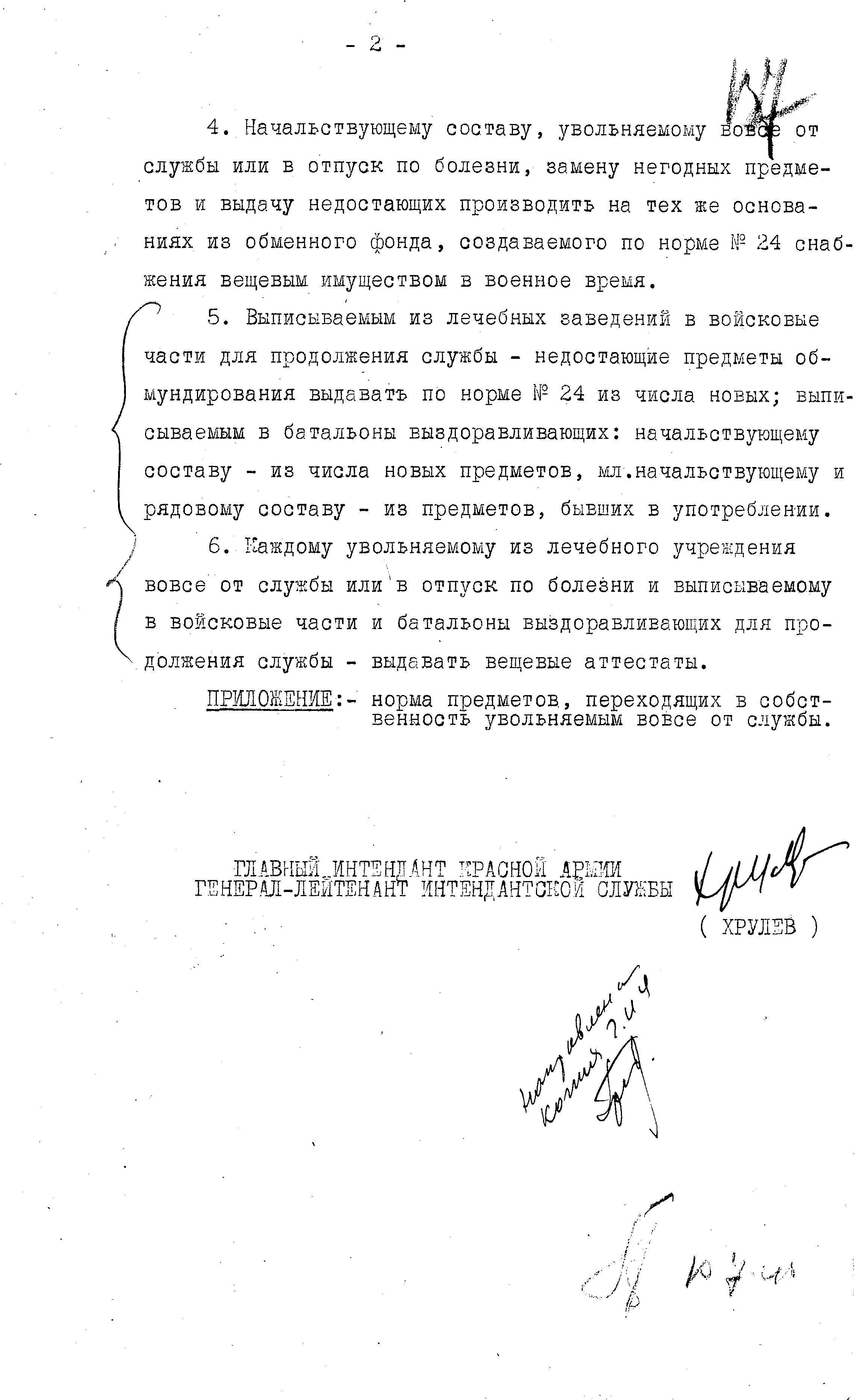

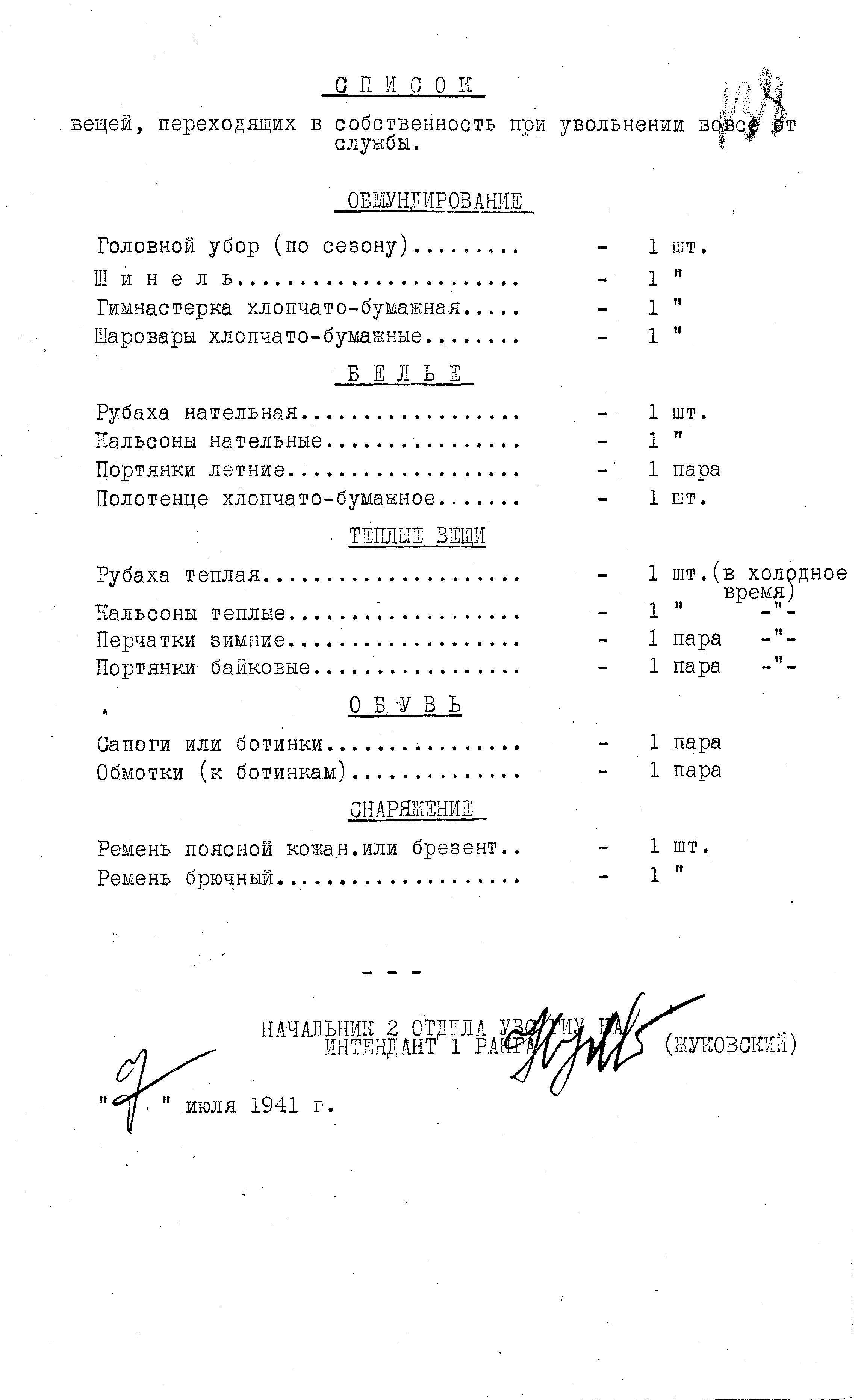

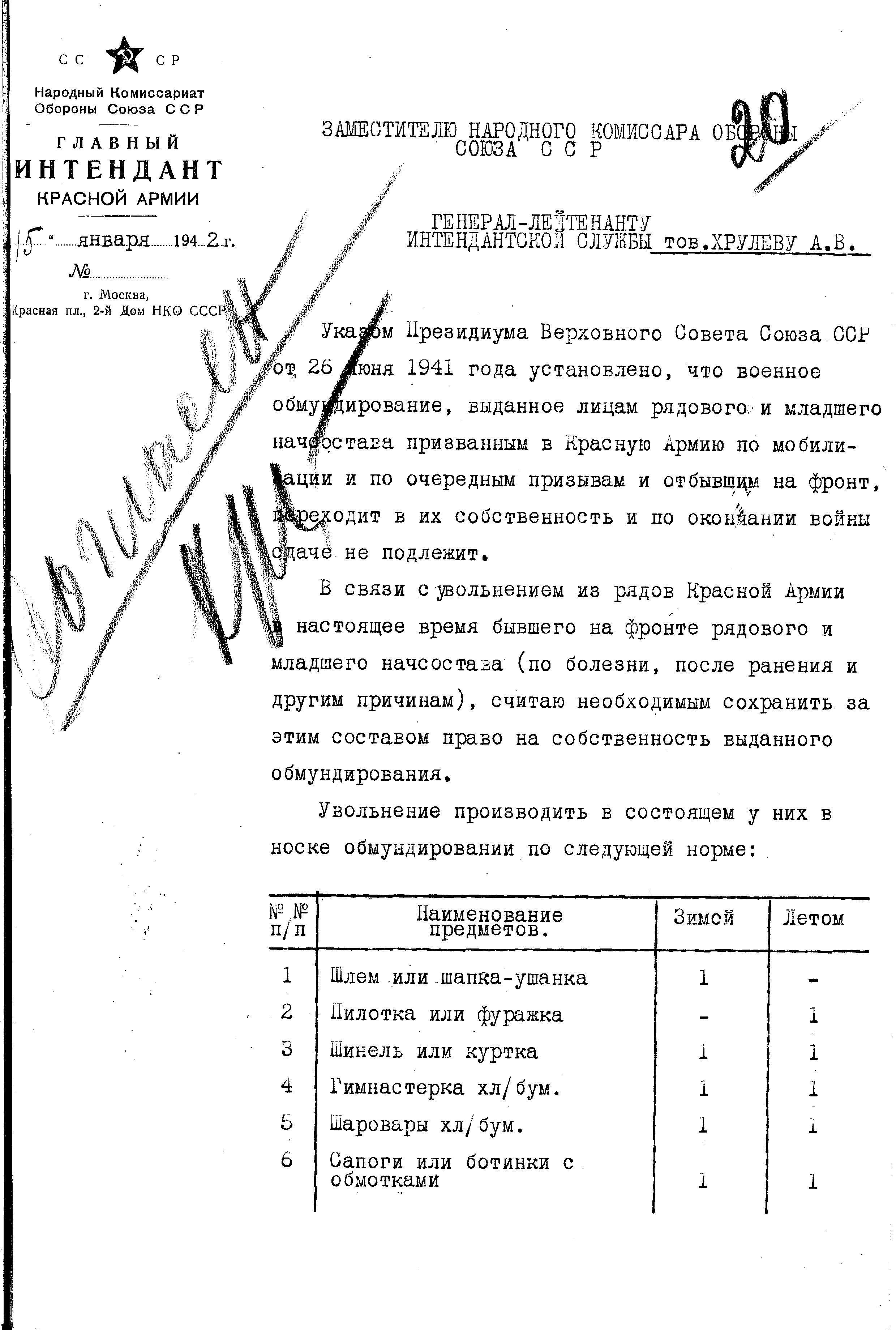

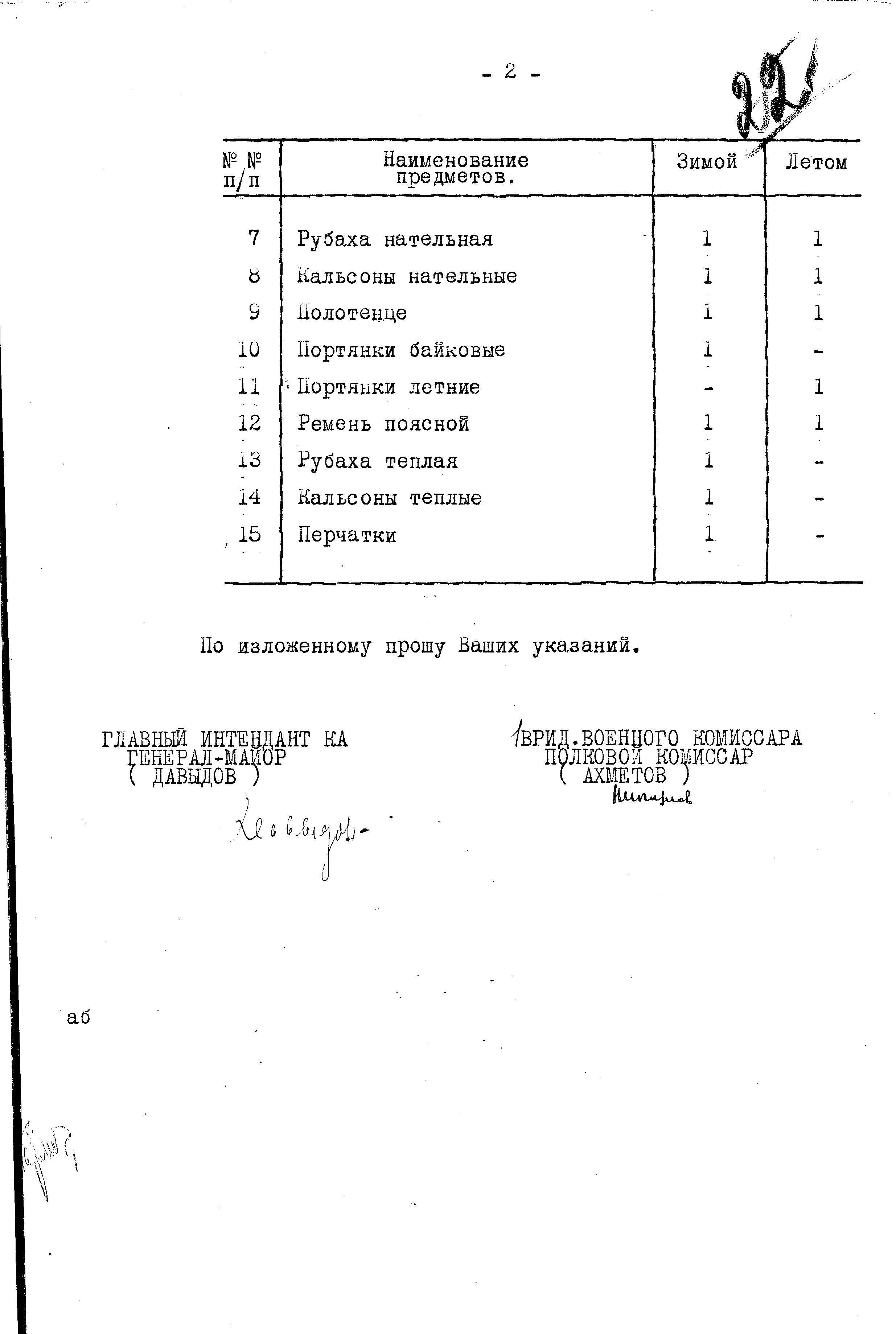

Следующий документ, от 15 января 1942 г. уточняет предыдущее распоряжение, и речь в нём только об увольняемых из РККА:

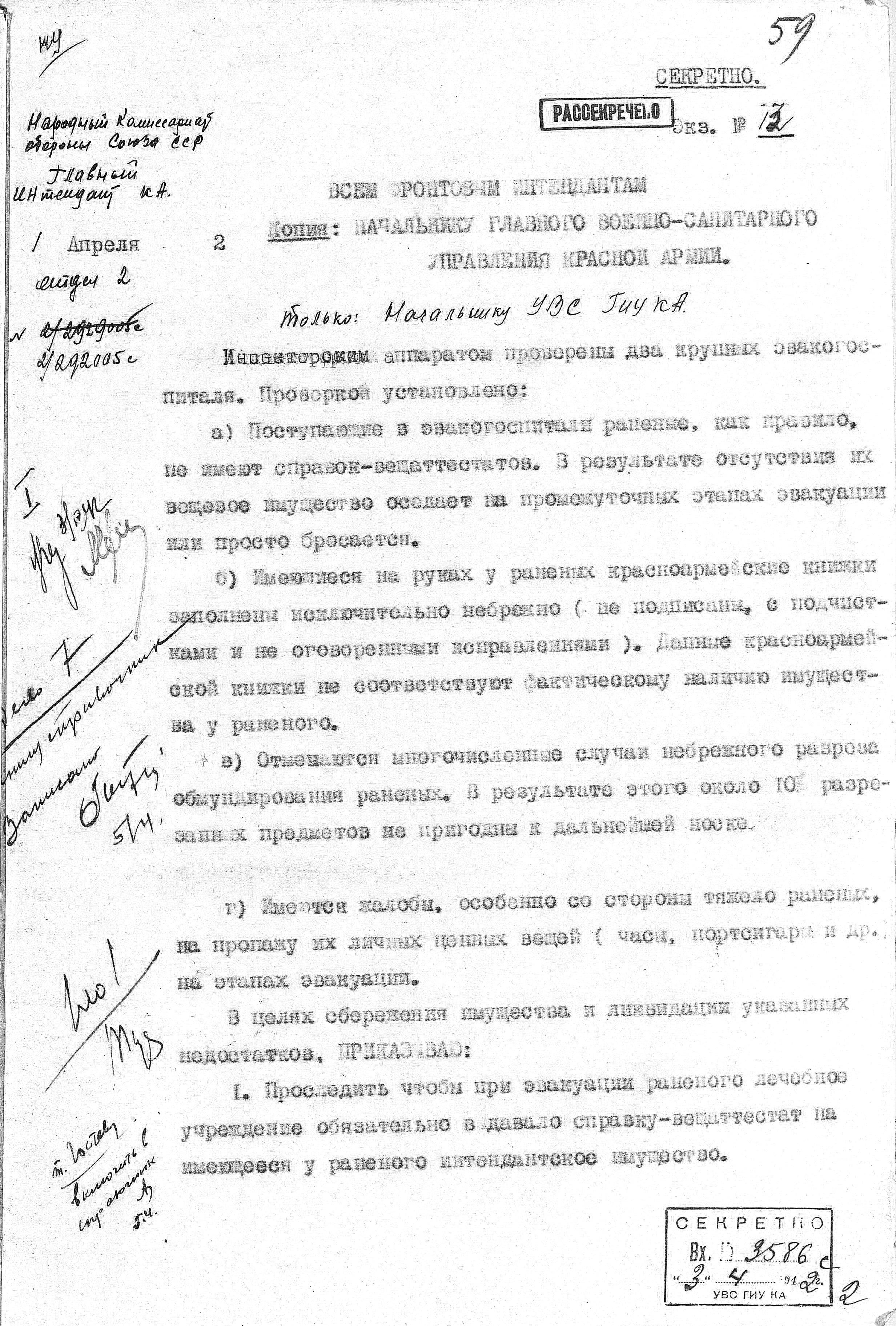

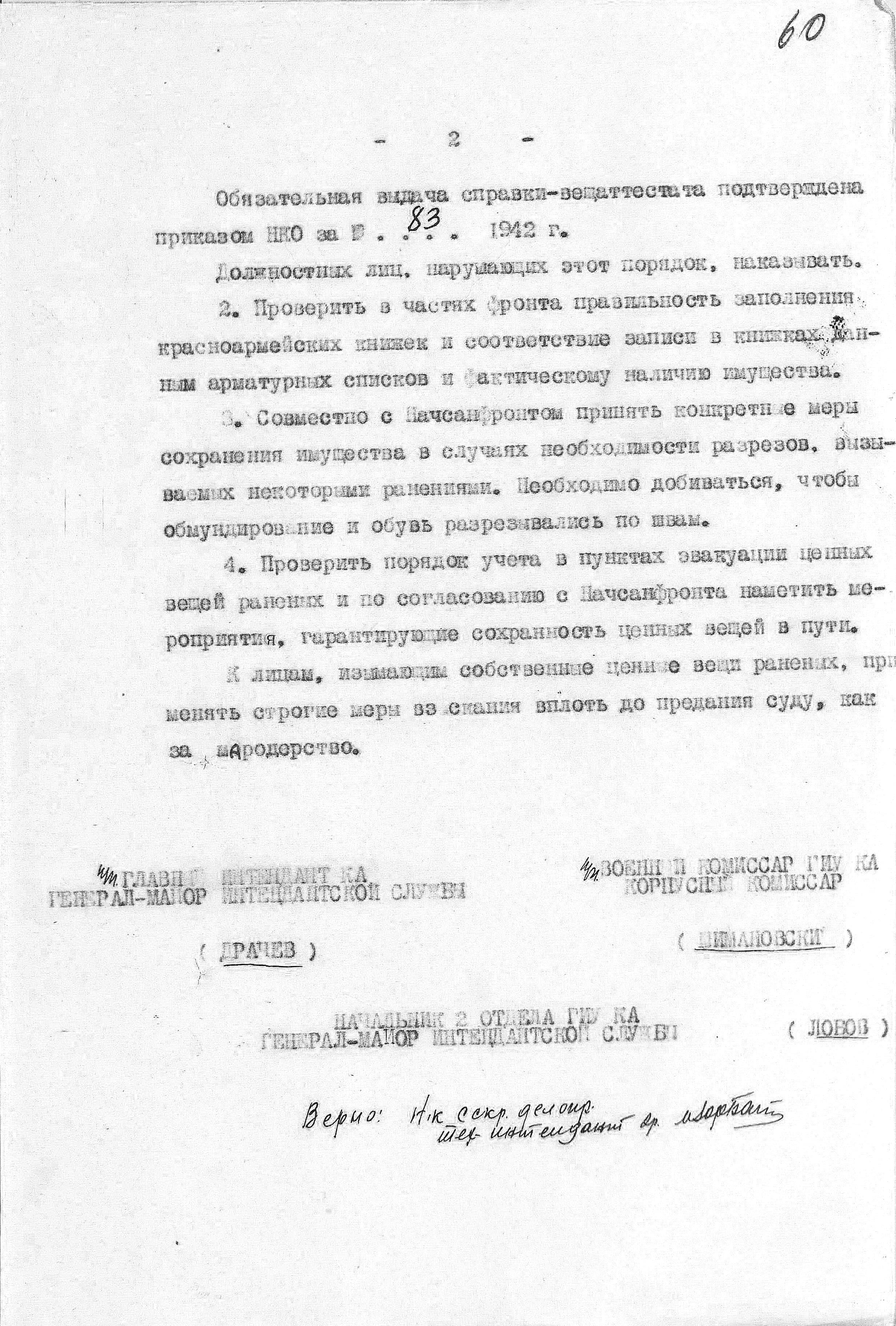

В марте 1942 г. инспекторы центрального аппарата проверили два эвакопункта. Об увиденной картине они доложили по команде:

В марте 1942 г. инспекторы центрального аппарата проверили два эвакопункта. Об увиденной картине они доложили по команде:

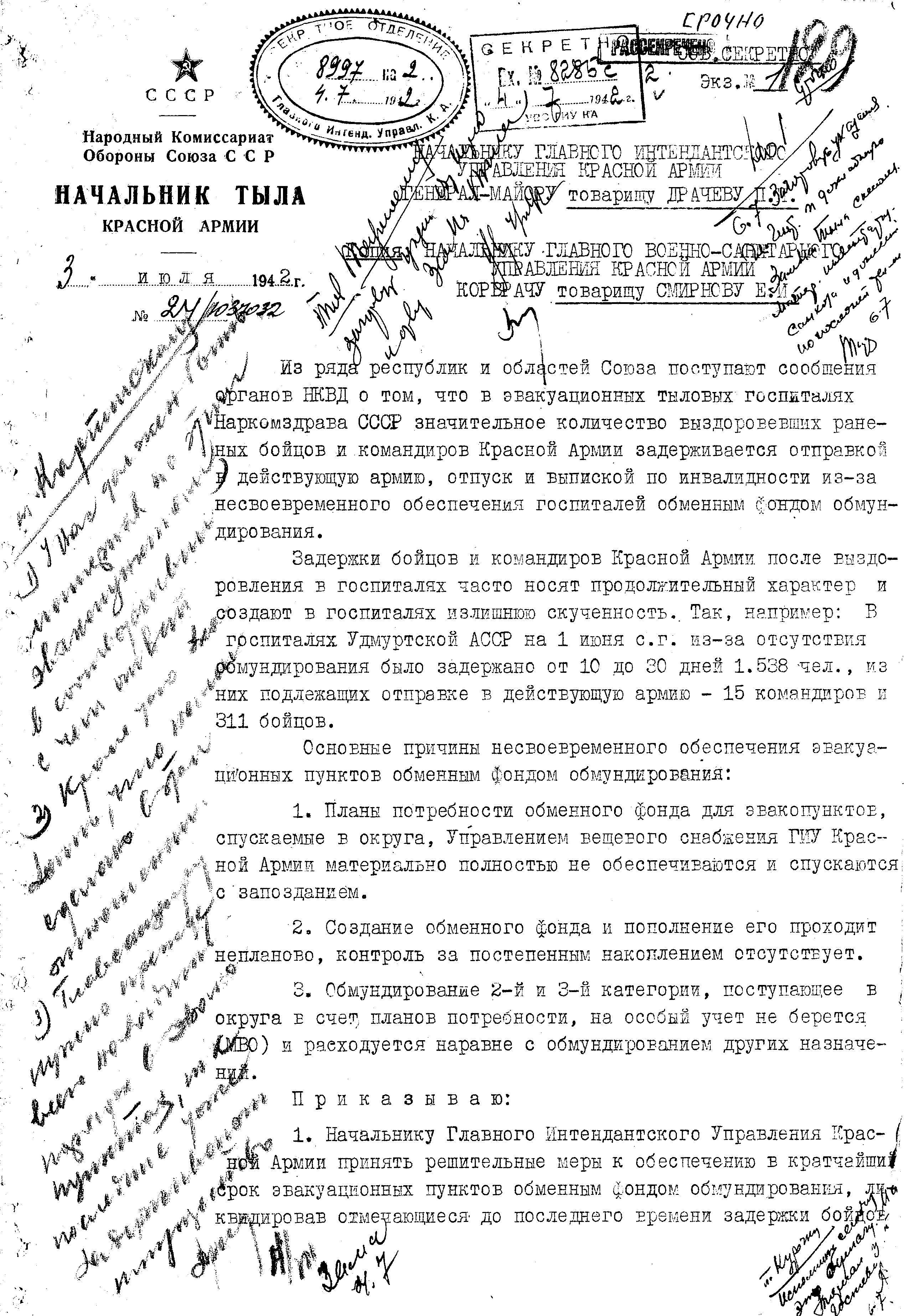

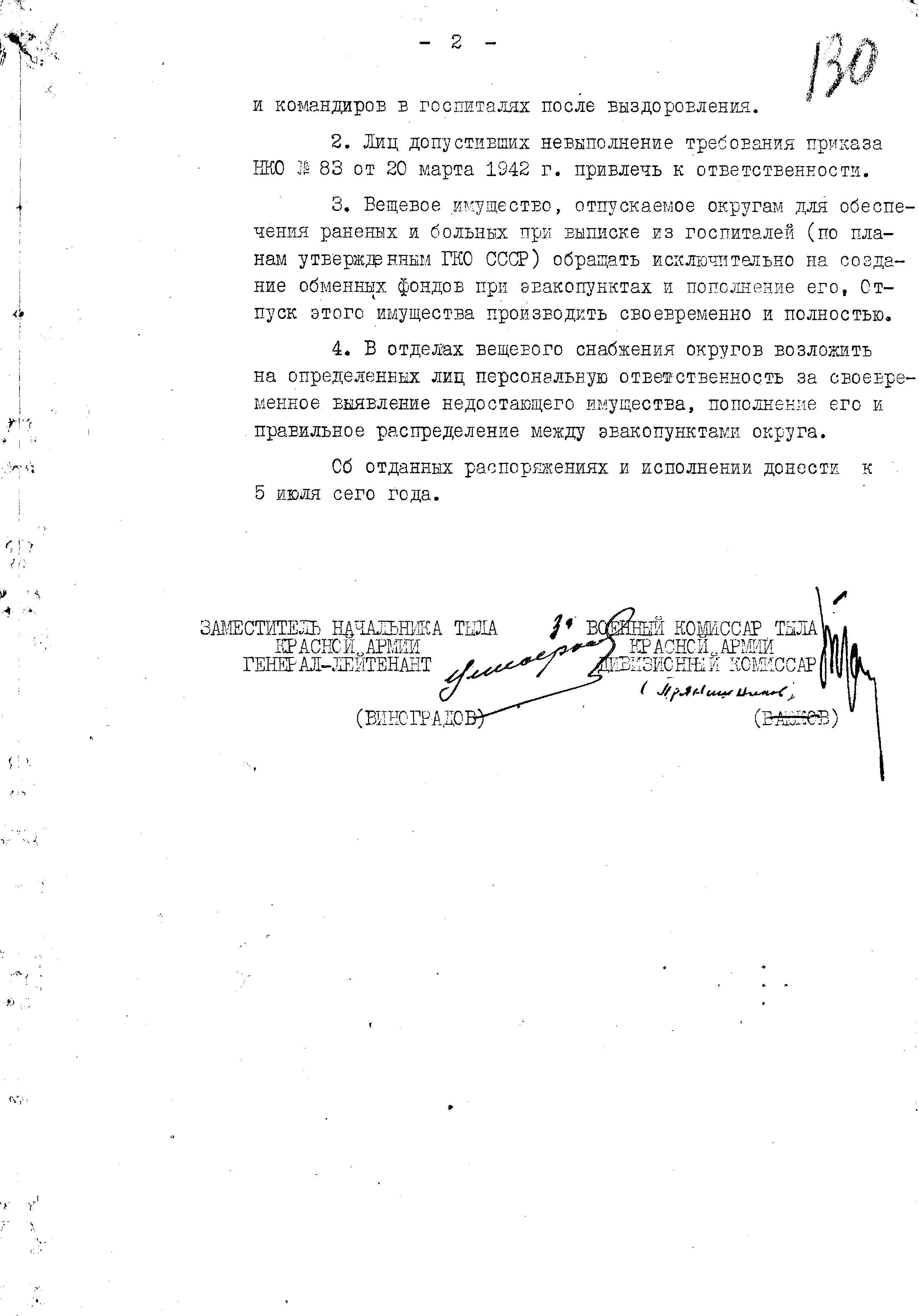

Судя по всему, это был не первый доклад, в центральный аппарат НКО регулярно поступали жалобы от раненых и выписываемых защитников Родины. В адрес Главного Интенданта КА и начальника Главного военно-санитарного управления КА уходит строгий приказ начальника Тыла Красной Армии:

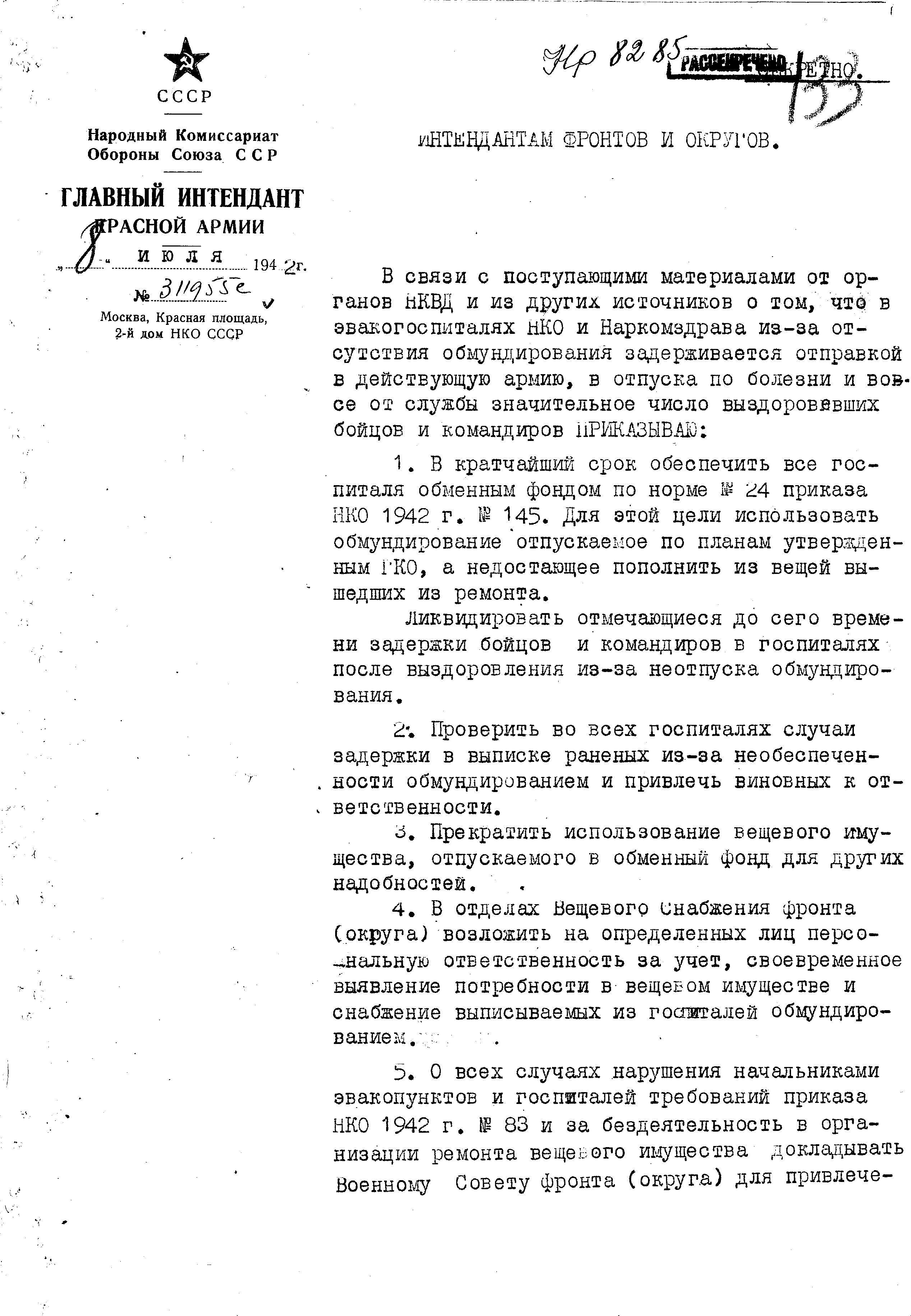

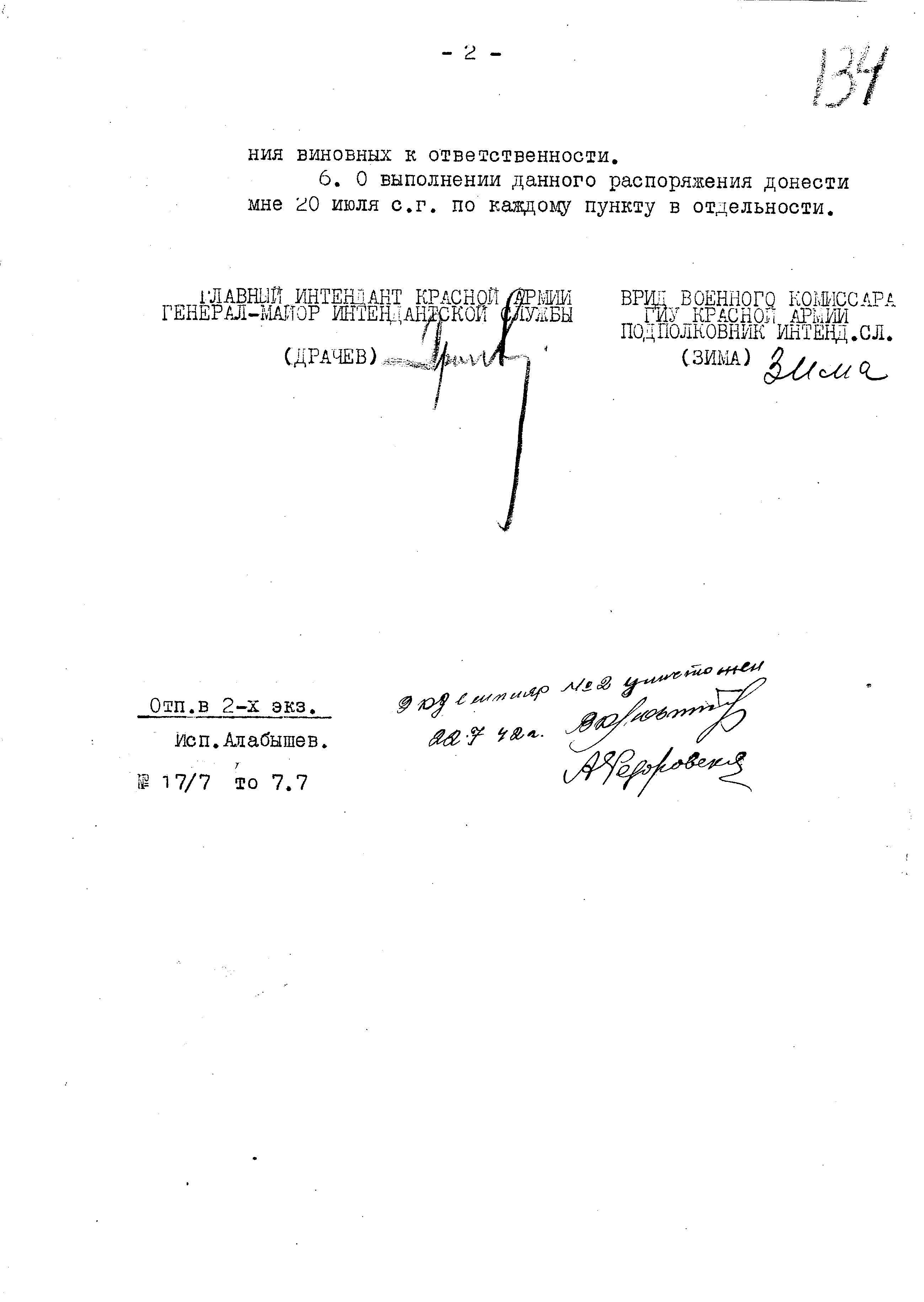

Через 5 дней, 8 июля 1942 г. выходит циркуляр Главного Интенданта КА:

Через 5 дней, 8 июля 1942 г. выходит циркуляр Главного Интенданта КА:

О чём написано в указании начальника Главного военно-санитарного управления КА (ГВСУ КУ), мне неизвестно.

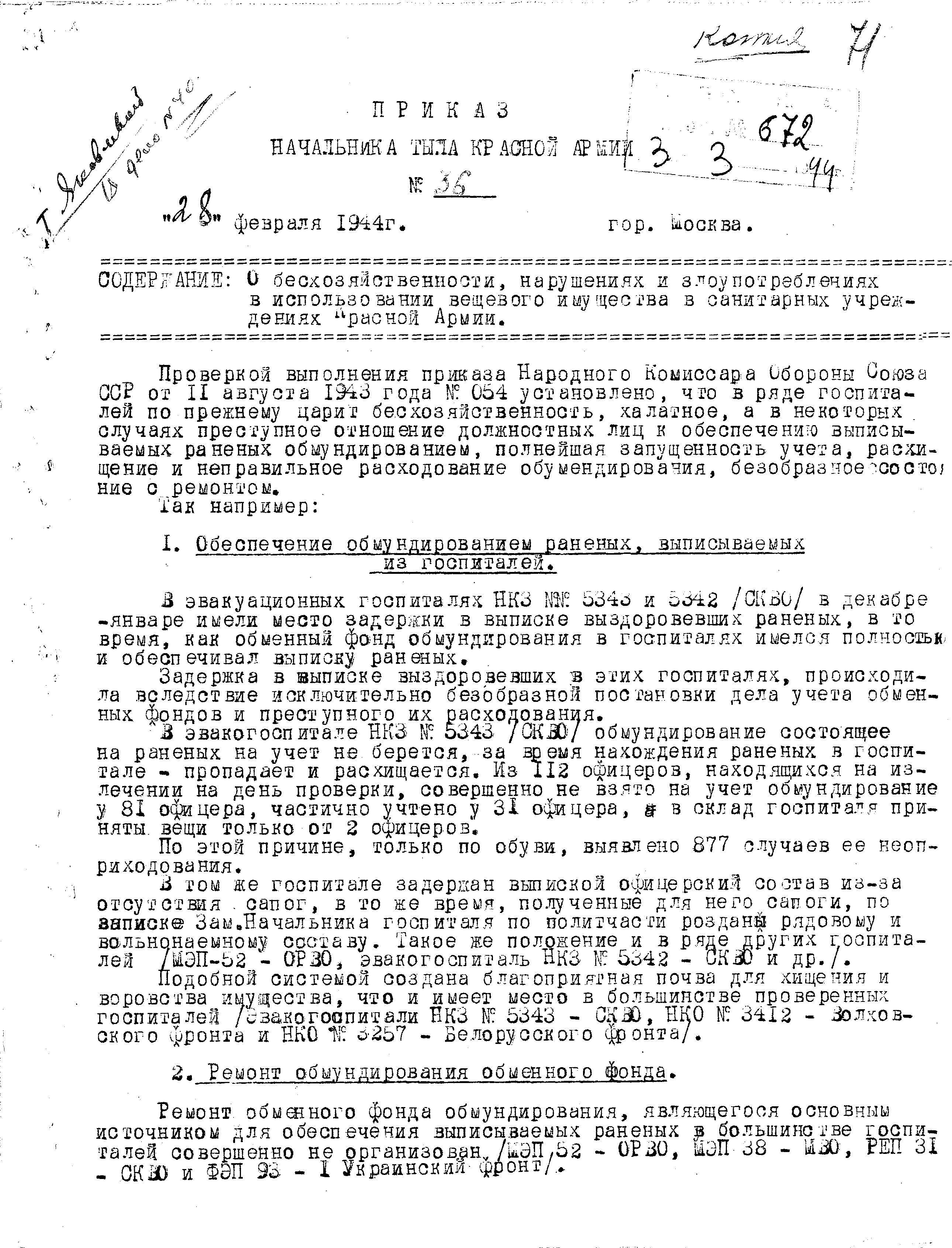

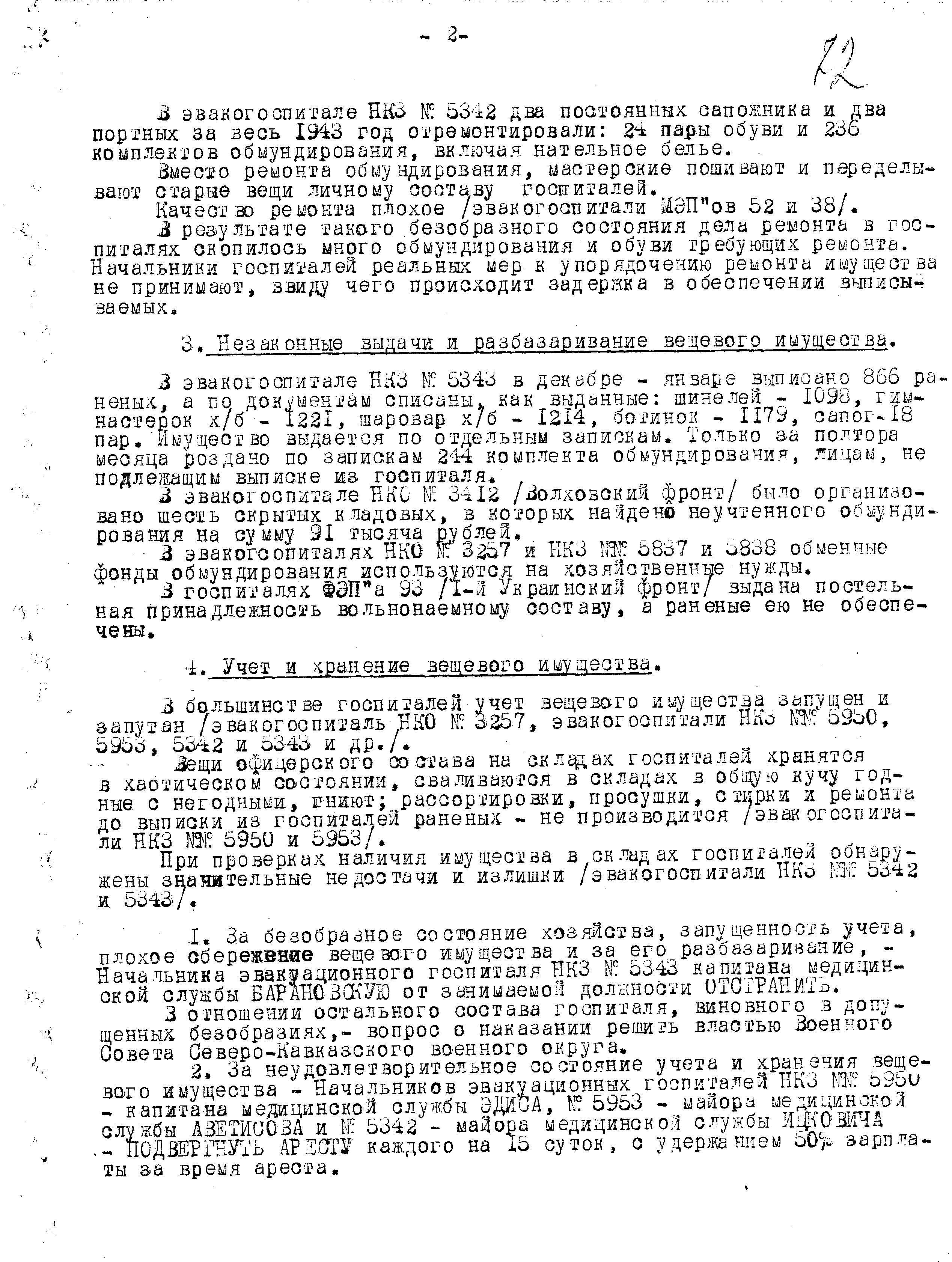

Несмотря на принимаемые меры по улучшению вещевого обеспечения на эвакопунктах, искоренить халатность и бесхозяйственность не удалось, даже в гораздо позднее время. Яркая иллюстрация – приказ начальника Тыла Красной Армии № 36 от 28.02.1944 г. Его название: «О бесхозяйственности, нарушениях и злоупотреблениях в использовании вещевого имущества в санитарных учреждениях Красной Армии», говорит само за себя:

Не могу рассказать о дальнейшей судьбе тех людей, кто назван в этом приказе. Если о них и есть какая-то информация, то её нужно будет искать в документах начальника ГВСУ КА.

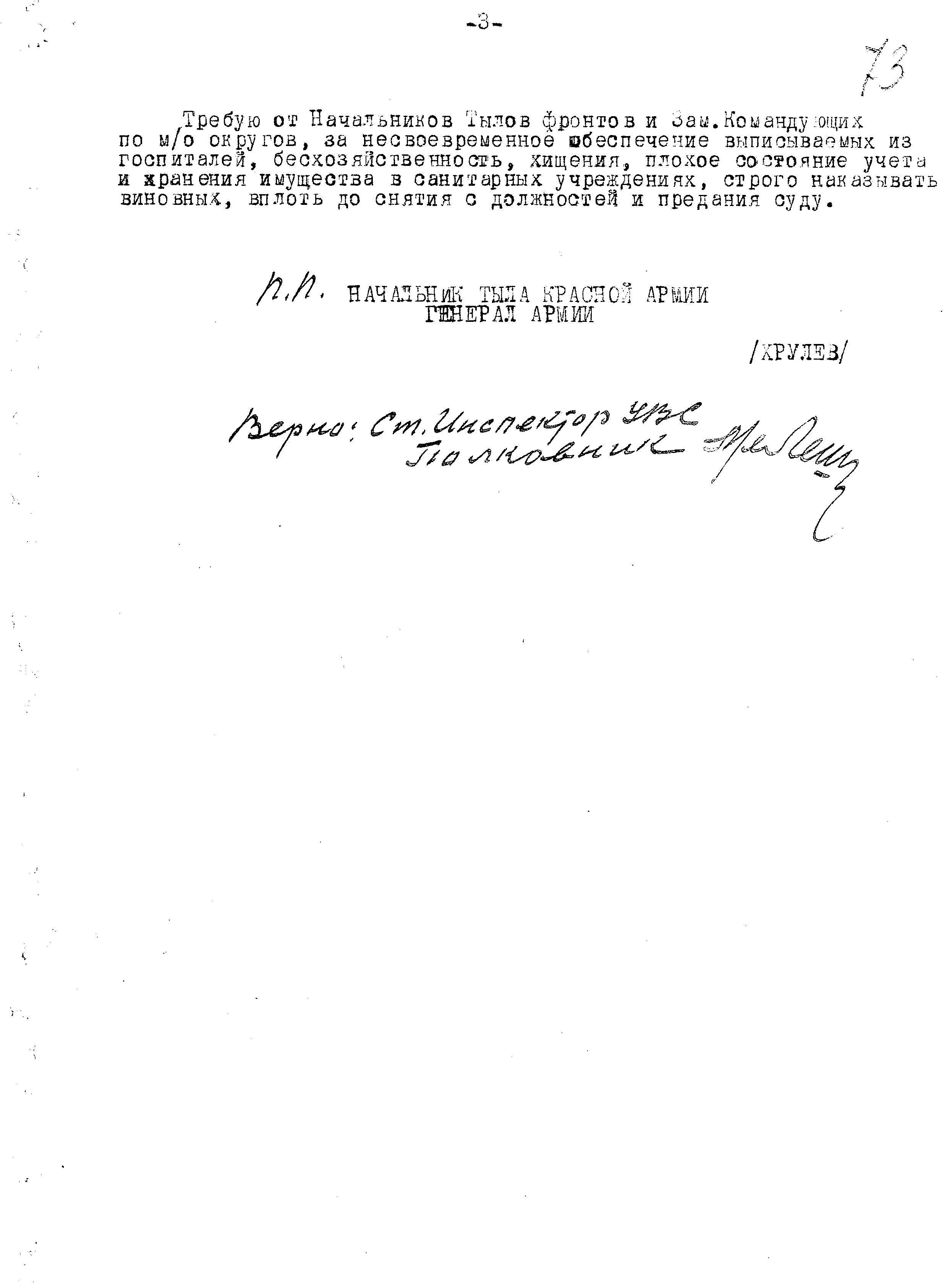

А сейчас вновь вернёмся в начальный этап войны, чтобы ознакомиться ещё с несколькими документами. В первой публикации, я говорил о том, что интенданты изучали предложения, поступавшие из войск, в том числе и от раненых. И вот один из примеров результатов бесед с ними. Эти предложения впоследствии были реализованы.

О том, как были приняты предложения раненых, в документе найденном и предложенным для чтения читателем Paparazi:

ПРИКАЗ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГКО «О ПРЕКРАЩЕНИИ С 1 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА ВЫДАЧИ ШИНЕЛЕЙ РЯДОВОМУ И МЛАДШЕМУ НАЧСОСТАВУ ТЫЛОВЫХ ЧАСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПЕРЕВОДЕ ИХ НА СНАБЖЕНИЕ ВАТНЫМИ КУРТКАМИ» № 02414 апреля 1942 г. Объявляю для точного и неуклонного исполнения постановление Государственного Комитета Обороны № ГОКО—1490с от 25 марта 1942 года «О прекращении с 1 апреля 1942 года выдачи шинелей рядовому и младшему начсоставу тыловых частей, учреждений и отдельным категориям военнослужащих и переводе их на снабжение ватными куртками» (в приложении*). * Приложение не публикуется.Приказываю: 1.Военным советам округов, фронтов и армий: а)ознакомить с постановлением ГОКО все войсковые части, соединения, учреждения и заведения, входящие в состав округов, фронтов и армий; б)установить контроль за тем, чтобы с 1 апреля 1942 года войсковые части и соединения строго придерживались перечня (в приложении) тыловых частей и учреждений, рядовой и младший начсостав которых должен получать куртки ватные, двухбортные вместо шинелей. За нарушение этого требования виновных лиц привлекать к строгой ответственности по закону «Об охране военного имущества Красной Армии в военное время» (приказ НКО № 0169 1942 гг.*). 2.Главному интенданту Красной Армии в 10-дневный срок внести изменения и переиздать действующие нормы вещевого снабжения в военное время (циркуляр Главного интенданта Красной Армии № 13 1941 года). 3.Приказ ввести в действие по телеграфу.** Заместитель Народного комиссара обороны генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 1. Подлинник.

(ссылка: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/187340#mode/inspect/page/1/zoom/4)

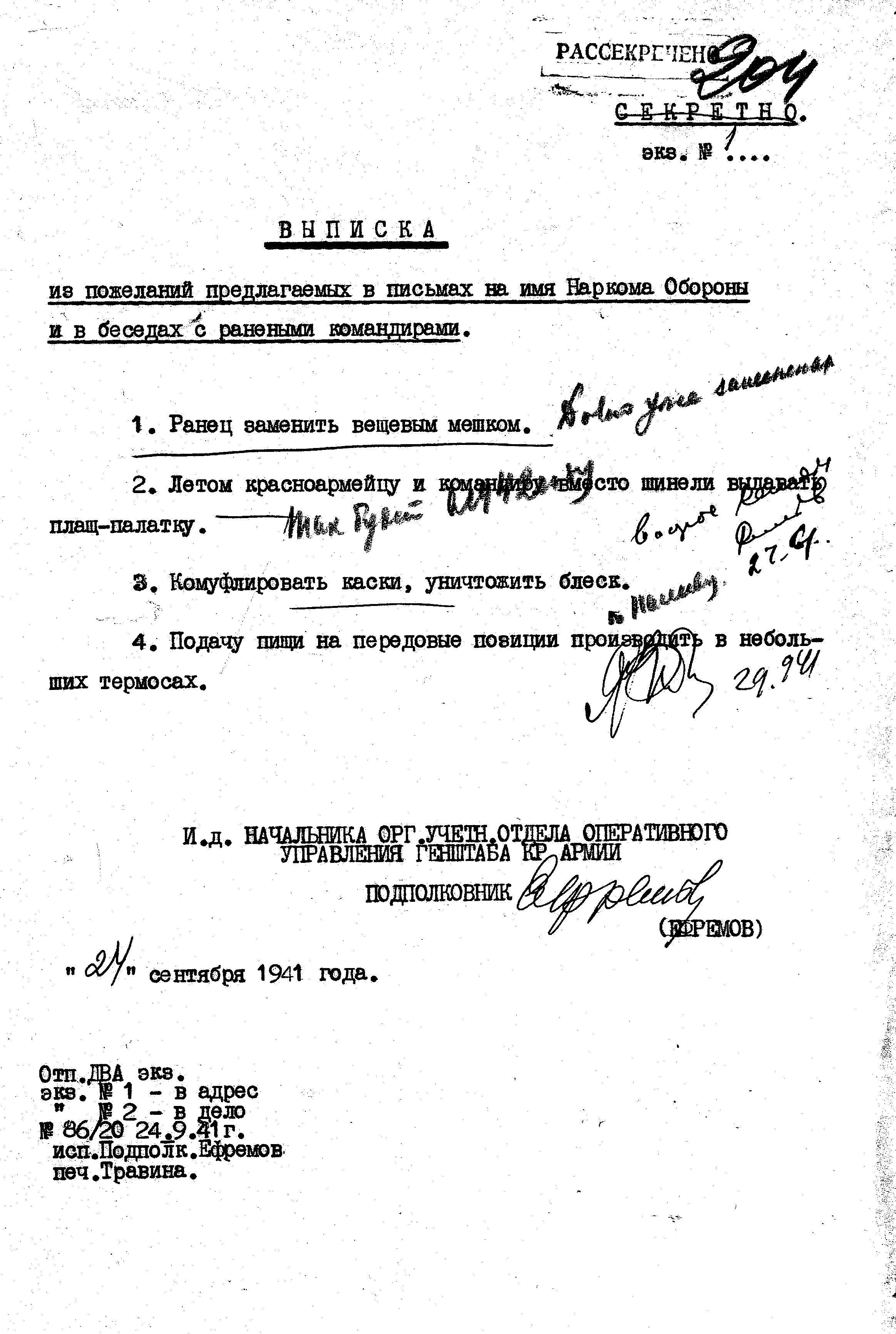

Сведения о количестве раненых и больных, находящихся на излечении по состоянию на 1 декабря 1941 г. , представленные в Управление вещевого снабжения РККА. Для интендантов это обычный, рабочий, и крайне необходимый для планирования документ.

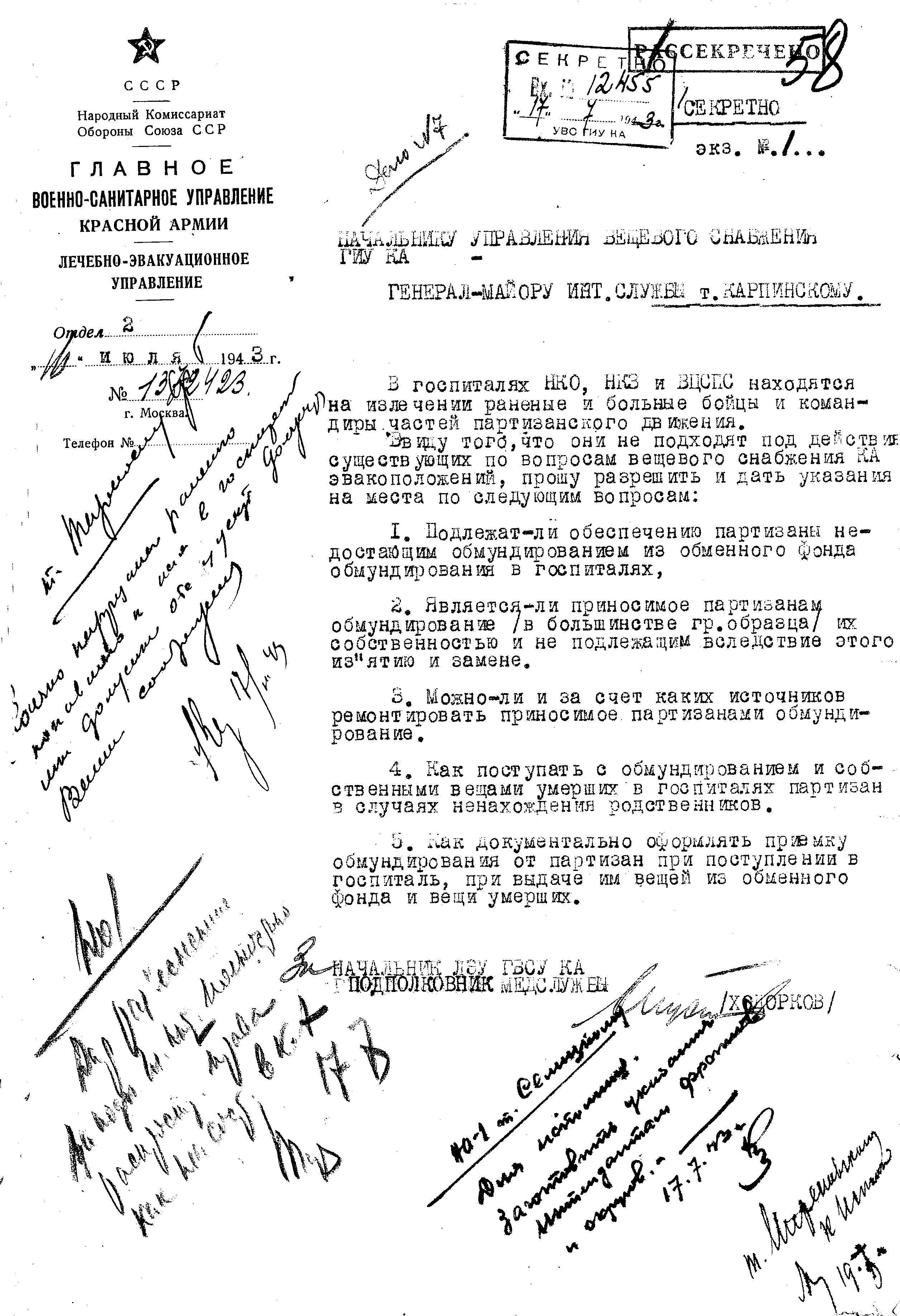

Несколько слов об обеспечении партизан. О том, что из партизанских отрядов, раненых и больных вывозили на «Большую Землю», известно, пожалуй, всем. Равно как известно и о том, что лечили их впоследствии в военных госпиталях. И вот тут возникала неувязка, партизаны не являлись военнослужащими и военным медикам было не ясно, как их обеспечивать, не нарушив закон. В связи с этим ГВСУ КА обратилось в Упрвещснаб КА:

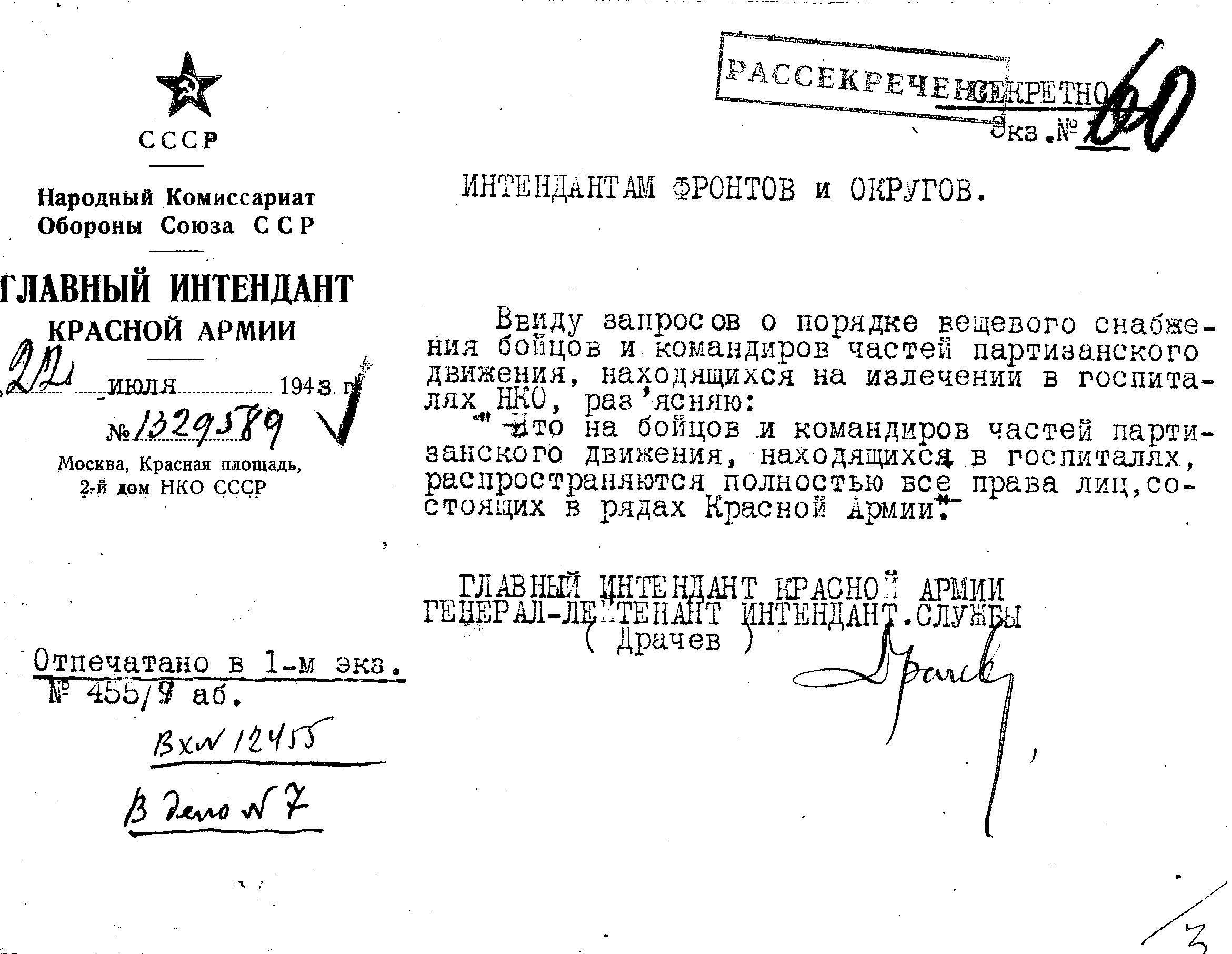

Ответ Главного Интенданта КА вы также можете прочитать.

Ответ Главного Интенданта КА вы также можете прочитать.

На мой взгляд, разумное и абсолютно правильное решение принял генерал П.И. Драчёв.

На мой взгляд, разумное и абсолютно правильное решение принял генерал П.И. Драчёв.

О том, что гитлеровцы убывали с передовой в отпуск, домой, пишут и говорят регулярно, восхищаясь нацистским руководством.

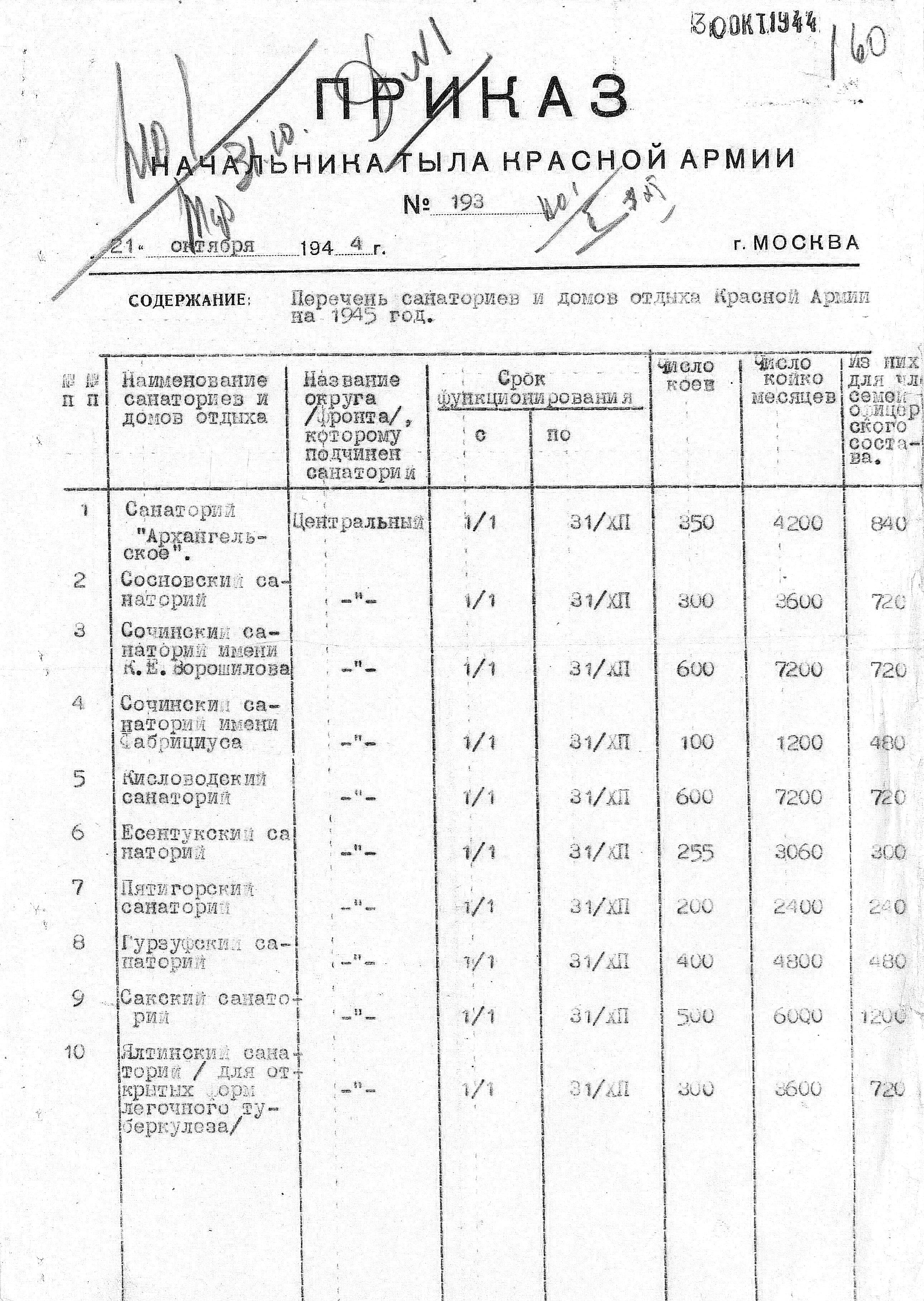

При этом утверждают, что в Красной Армии ничего похожего не было. Отчасти да, уехать домой могли не многие, хотя отпуска и предоставлялись. В РККА вопрос отдыха в отпуске решался путём отправки в санатории и дома отдыха. Надеюсь, что в течении ближайшего месяца – двух, смогу рассказать об этом подробнее, и, как обычно с документами. К сожалению, и в архиве люди массово болеют. Пока могу сказать то, что в полосе каждой армии и каждого фронта были развёрнуты дома отдыха и санатории. В подтверждение своих слов могу, пока что, предоставить только один документ:

Лечились в них солдаты, офицеры, и члены семей офицерского состава. Узнать сколько коек предоставлялась солдатам из этого приказа, увы, не получается. Могу только утверждать, что не все койки занимали офицеры и членыих семей. Попадались документы, в которых были цифры, сколько койко-мест положено выделять для солдат, а также нормы продовольствия и вещевого имущества для каждой категории отдыхающих. За невыполнение требований, передачу мест только офицерам и их семьям, начальника санатория наказали бы так, что мало бы не показалось.

И в завершение и без того длинного поста, хочу ещё раз напомнить то, о чём говорилось в отчёте, что с 1943 года, при выписке из госпиталя, инвалидам Отечественной войны, а также солдатам, убывающим после выздоровления на фронт, выдавались новые головные уборы, гимнастерки, шаровары, дополнительный комплект белья.

Сложившийся, благодаря художественным фильмам, стереотип вернувшегося из госпиталя в выгоревшей и полинявшей, грубо заштопанной гимнастерке солдата, отчасти справедлив. Но не будем стремиться обвинять в этом только работников вещевой службы. Хотя, что скрывать, случаи нерадивости и бесхозяйственности, как можно было убедиться ранее, не были редкостью. Но, в этом случае, психология бойца играла как бы не более весомую роль.

Во-первых, на войне, как нигде и никогда больше в жизни, появляется вера в различные, сохранившие жизнь, талисманы. Портсигар, в котором застрял осколок, навсегда займет место в нагрудном кармане рядом с сердцем, пилотка или «счастливая» гимнастерка, с заштопанным отверстием от пули, долгое время будет своеобразным оберегом бойца. И подтверждение этим словам могут служить фронтовые фотографии. Даже более чем через полгода после введения погон и новой формы, можно встретить портреты бойцов и командиров в старых, снятых со снабжения, гимнастёрках образца конца тридцатых годов.

Во-вторых, ни один ветеран не захочет походить на новобранца, в новой, необмятой форме. И особенно это касается солдат, комиссованных по ранениям.

Ну, и в-третьих, полученный при демобилизации новый комплект военной формы заменял праздничную одежду, ведь не секрет, что и через несколько лет после войны купить даже поношенный гражданский костюм было проблематично.

На этом пока всё.

Спасибо всем, кто читает, пишет и комментирует. С удовольствием отвечу на ваши вопросы или предложения.

С уважением ко всем вам, Александр.