Такие разные закупки

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Предлагаю сегодня поговорить о том, как же снабжалась Русская Императорская армия до первой мировой войны, благо есть такая возможность. Рассказать об этом лучше, чем было написано в учебниках той поры, всё равно не получится, поэтому предлагаю Вашему вниманию фрагменты двух учебников для старших курсов Николаевской Академии Генерального штаба.

Первый учебник — курс лекций Профессора Подполковника Газенкампфа, 1875 года. Почему этот сборник лекций? Потому, что к началу Первой Мировой хотя определённые изменения в снабжении армии и были, но многое осталось без изменений.

К сожалению, имеющаяся электронная копия не полная, из общего курса имеются только 1, 2, 4 и 5 разделы. Конечно, в идеале неплохо было бы прочитать весь курс, но даже и то, что есть, позволяет представить систему материального обеспечения, существовавшую почти полтора века назад.

д/с: курс лекций Профессора Подполковника Газенкампфа

в учебном 1874 — 1875 году![]()

![]()

![]()

![]()

Знакомство с организацией снабжения Русской Императорской армии предлагаю начать с изучения систем закупок, существовавших в Российской Империи . А заодно попробуем понять, какие же изменения внесло сталинское правительство в эту систему, почему работавшая с сильными пробуксовками система стала вдруг более эффективной и гибкой.

д/с: Способ и порядок заготовления

предметов довольствия войск![]()

![]()

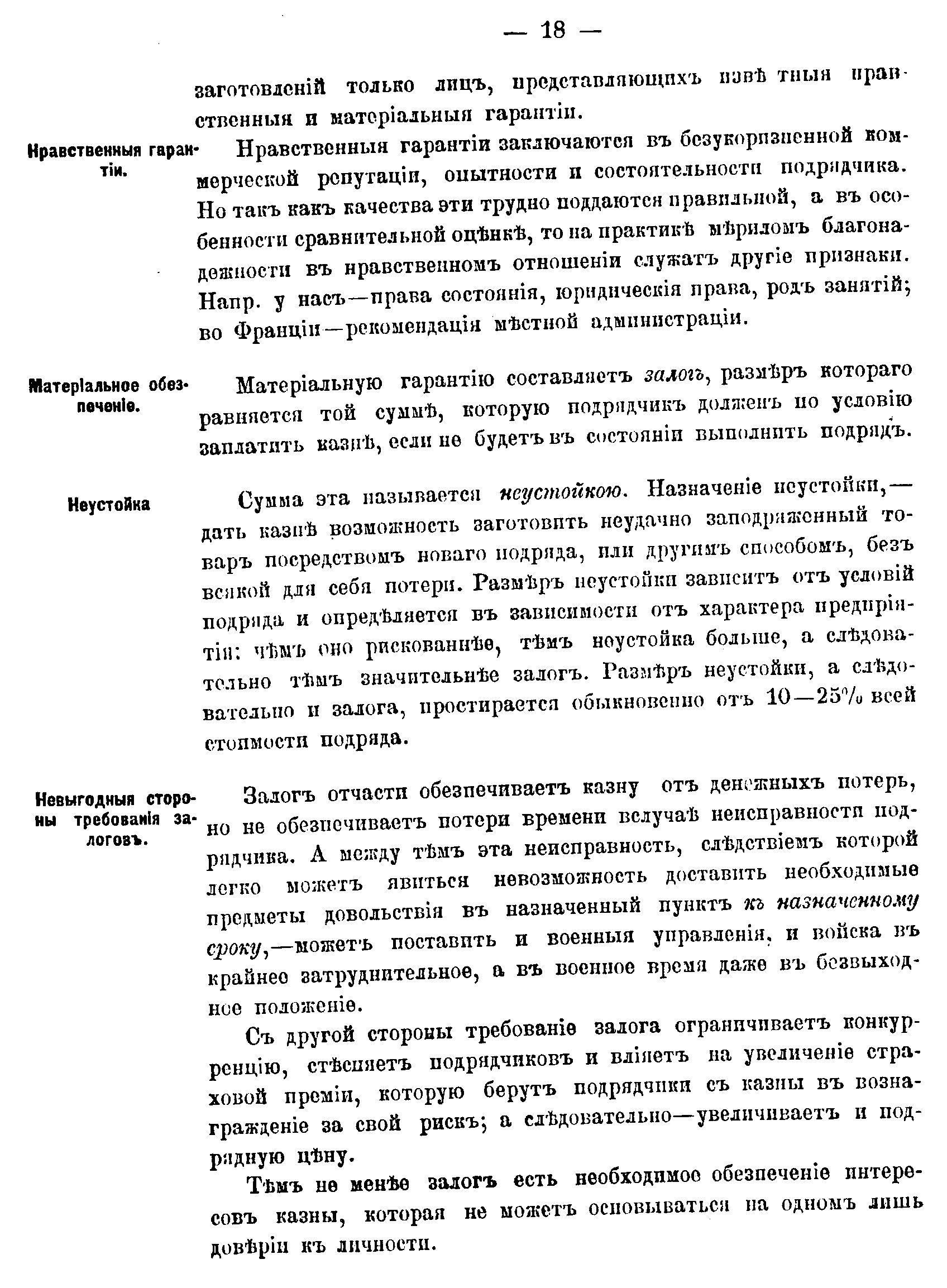

Прервёмся. Итак, уважаемый профессор пишет, что существовало 4 главных способа закупок: 1. Торговый (подрядный, контрактный); 2. Агентский — закупка представителями Военного Министерства; 3. Хозяйственный — закупка воинскими частями; 4. Казённо — фабричный — закупка у казённых (государственных) предприятий.

В общем-то система не нова, те же казённые предприятия активно строились и развивались и до Петра I, и в годы его правления, да и после казённые предприятия не были чем-то удивительным. Во многом эта система сохранилась и сегодня.

А что изменилось в годы Великой Отечественной? В перечне способов закупки — практически ничего. Тот же подрядный способ вполне существовал и в РККА. И если в начальный период войны он относился в основном к крупным артелям, то после освобождения Восточной Европы, контракты на поставку от частных предприятий заключались очень активно с частными предприятиями Чехословакии, Польши, Румынии. Было правда одно существенное отличие, но об этом поговорим ниже.

А теперь о подрядном способе несколько подробнее. И вновь дадим слово автору учебника:

д/с: Торговый (подрядный, контрактный) способ

заготовления предметов довольствия

Итак, торговый, или если говорить ближе к нашим реалиям — контрактный способ, авторами, да и военным Министерством, признан основным и самым эффективным. Автор очень подробно рассказывает о формировании стоимости, о её разнице с торговой ценой, а главное — указывает выгоду от закупок при применении именно такого способа. В чём выгода фабриканта — думаю понятно. Все рассказы о конкуренции и снижении вследствие неё стоимости продукции, мы сами слышим уже много лет. Правда, в дальнейшем, автор учебника честно пишет, что во время войны эта система будет давать сбой. И в первую очередь из-за того, что в условиях военного времени крупный постав обязательно взвинтит цены.

Почему тогда в СССР этот способ сработал эффективно? Потому, что цены фиксировались государством, и как бы не возмущались те же польские или чешские поставщики, что должны проводится торги, цены должны согласовываться и меняться в зависимости от предложений фабрик, немцы, дескать, так никогда не поступали, советские интенданты ответили: цены утверждены, изменения в них не допустимы, а те, кто отказываются — вольны искать других потребителей продукции, а заодно и поставщиков сырья. Потому как материалы и сырьё поступали только на те предприятия, с которыми был заключен договор. На этом прения с промышленниками закончились.

То есть система рабочая, в том числе и в военное время. Но, при условии жёсткого контроля со стороны государства и в первую очередь — за ценами, за стоимостью продукции. А нравственные гарантии и неустойка аж до 25% от стоимости подряда, это конечно хорошо, но, как показала практика — не очень эффективна.

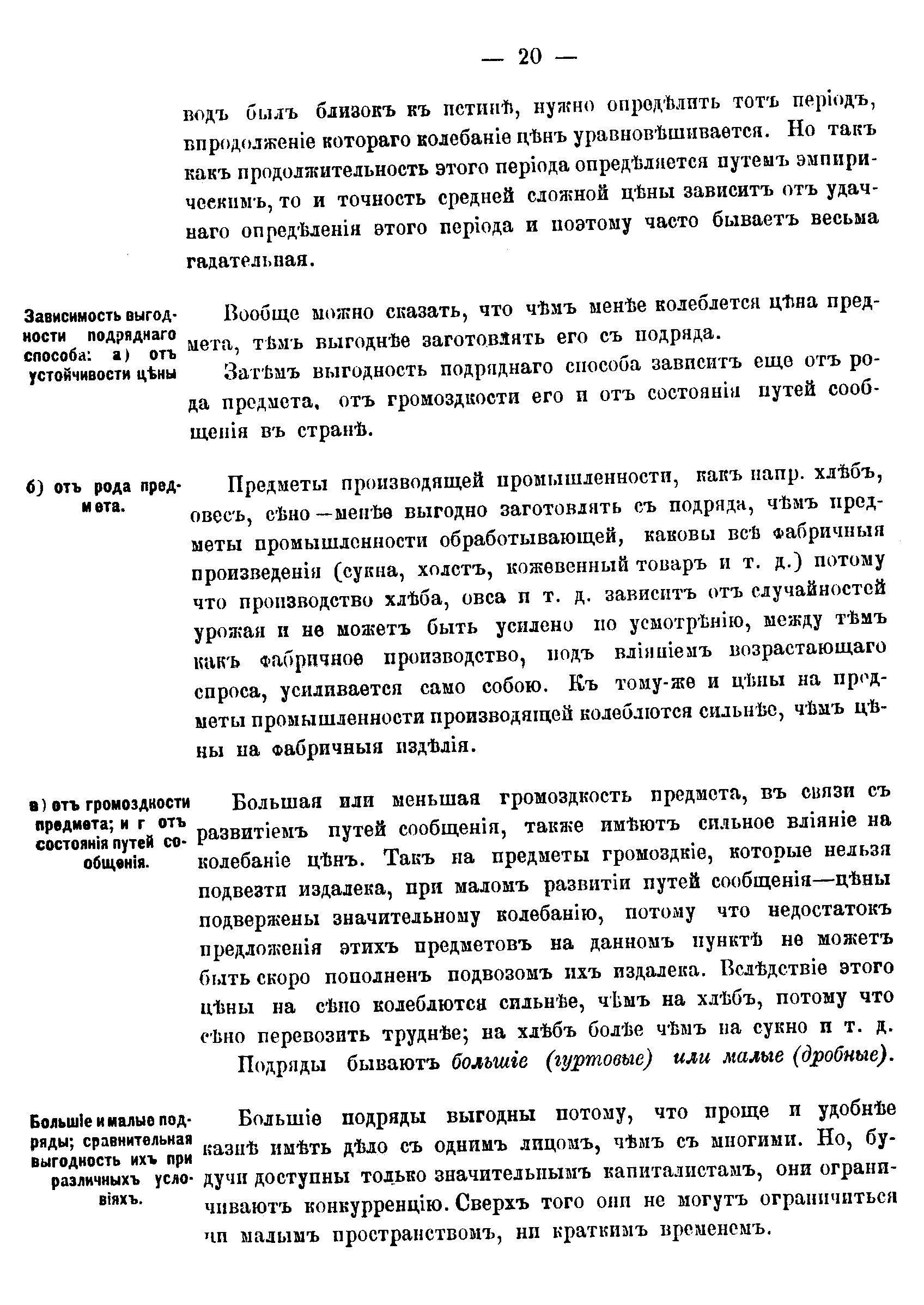

Следующий способ — агентский.

д/с: Агентский и хозяйственный способы

заготовления предметов довольствия![]()

![]()

![]()

А вот это уже более оригинально. То есть, чиновник, представитель Военного Министерства, сам ищет поставщиков, делает всё от него зависящее по снижению стоимости продукции, при этом автор сам признаёт, что всё зависит от добросовестности чиновника, его опытности. А если учесть, что этот чиновник получает ещё и доход от сделки, то с выгодой государству и эффективностью этого метода становится совсем плохо.

Применялся ли этот метод в СССР? Да, представители интендантских служб от имени государства искали мелких поставщиков, в том числе частников или различные кооперативные организации и от имени государства заключали с ними договора на поставку. С той лишь разницей, что процент от заключенной сделки они не получали и цены, опять же, были фиксированы. Но, и при советской власти при применении этого метода была одна, нерешаемая проблема — низкое качество поставляемой продукции. Но, что поделать, к каждому частнику, в каждую артель, по военпреду не отправишь.

Хозяйственный способ также был известен очень давно. В разные времена его значение было то выше, то понижалось. Думаю, что Вам отлично известно о том, что командиры воинских частей, для реализации подобного способа заготовления, часто отправляли солдат на различный хозяйственные работы. Увы, но и в поздней советской армии он тоже активно использовался, называясь ещё хапспособом. Думаю, что многие служившие в Советской Армии прекрасно это помнят. Да что говорить, если армия также картошку и прочие сельхозпродукты заготавливала себе сама.

Во время войны, воинские части Красной Армии тоже использовала этот способ, естественно, не направляя солдат на уборку урожая или какие-то другие работы. На все такие закупки, в том числе продовольствия и скота, воинским частям выделялось финансирование и даже за изъятую у колхозов или крестьян скотину, финансисты РККА платили деньги.

То есть и этот способ вполне рабочий, но опять же, только в условиях жёсткого контроля, на сей раз и за представителями воинских частей.

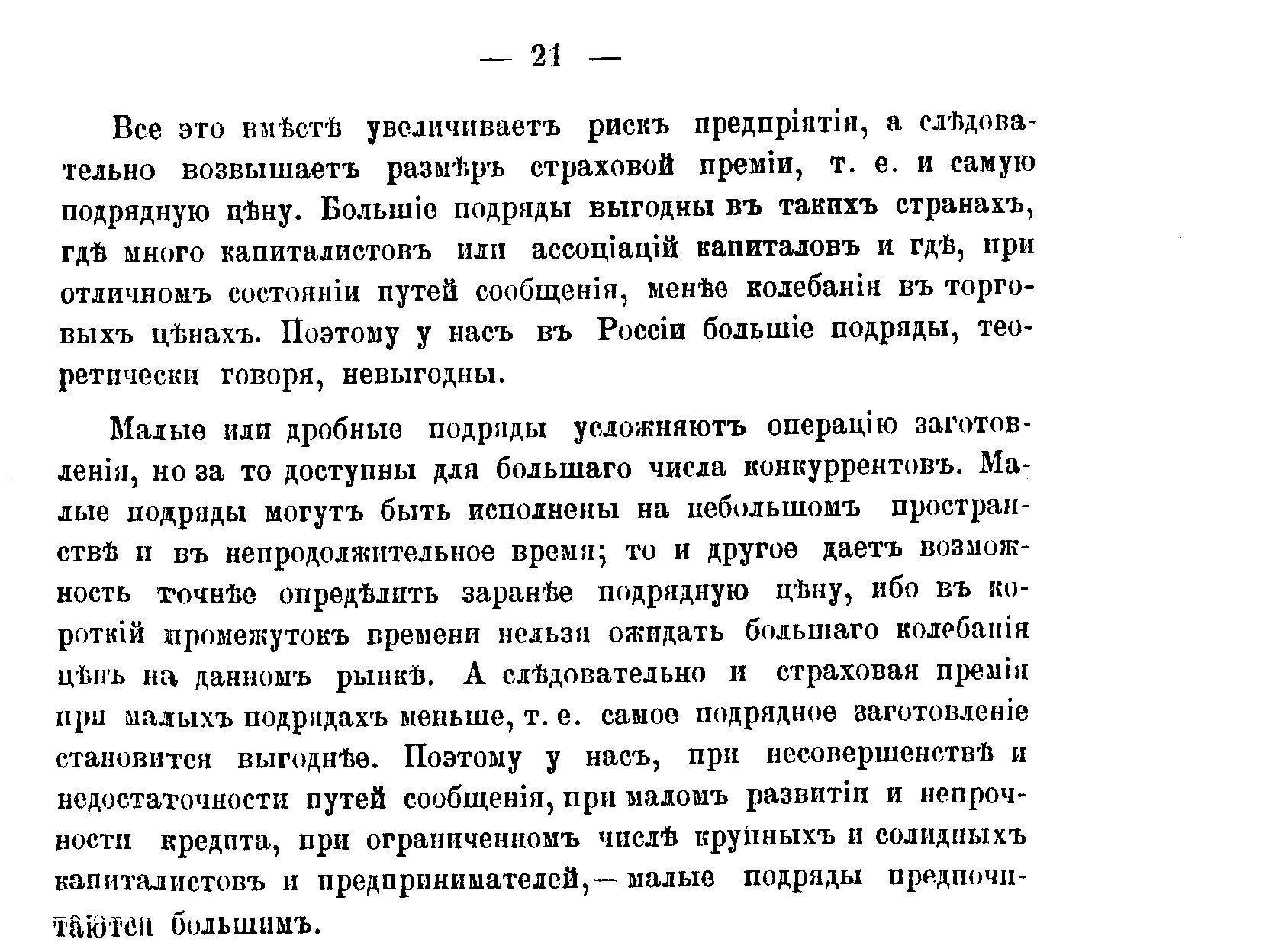

И последний способ, тот, который автор считает самым невыгодным, казённо — фабричный.

д/с: Казённо — фабричный способ

заготовления предметов довольствия![]()

![]()

В общем здесь особо можно и не обсуждать, тот способ, который автор считает самым дорогим и неэффективным, прекрасно показал себя в годы Великой Отечественной, став именно основным.

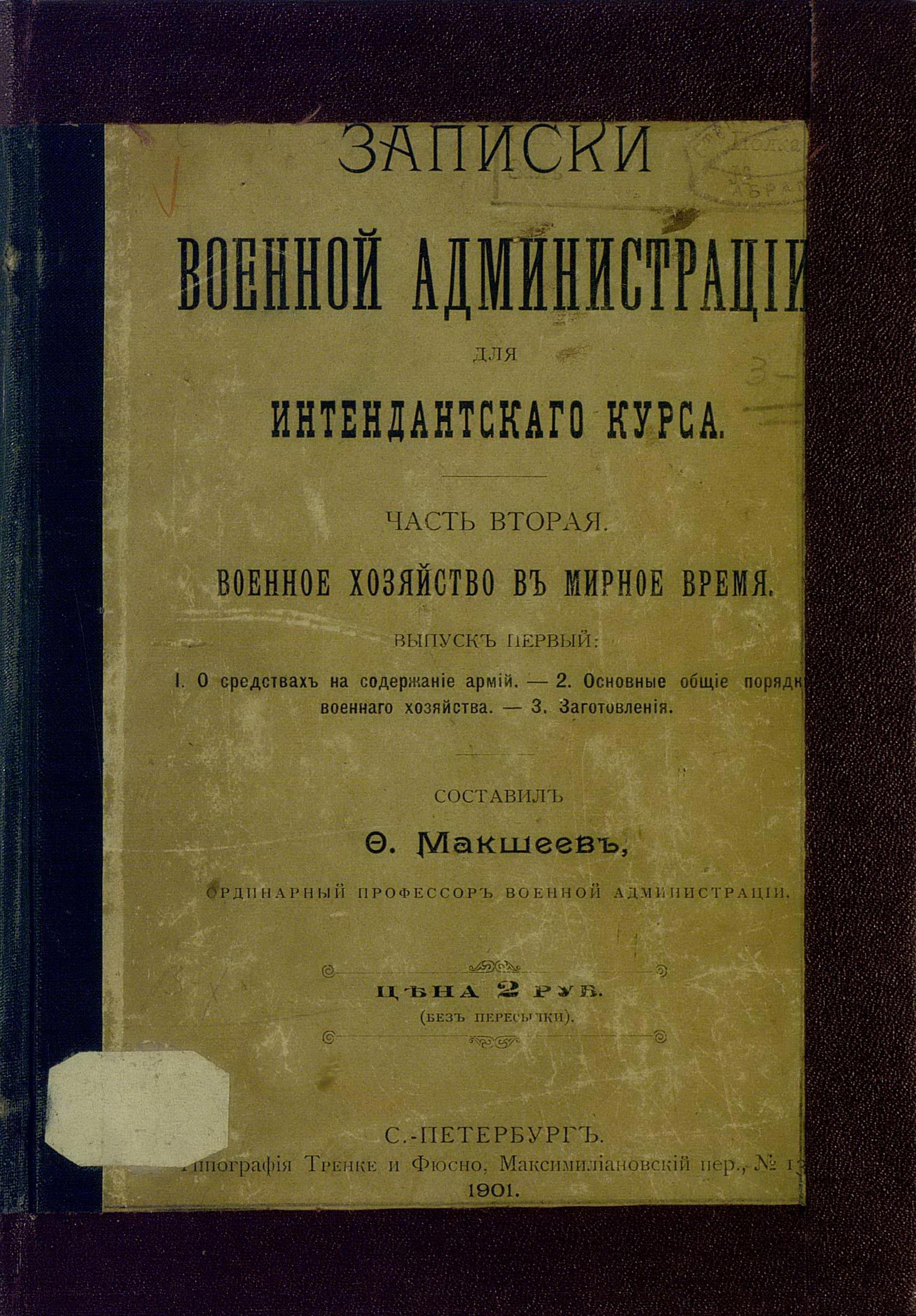

И в заключении предлагаю фрагмент ещё из второго учебника, на сей раз датированного 1901 годом и составленного профессором Макшеевым.

д/с: Установленные способы заготовления:

Дабы не повторяться, уберу я остальной текст под спойлер.

При определённой схожестью с предыдущим изданием, в нём содержится очень интересные, на мой взгляд, особенности, к примеру перечень сословий, которые могли участвовать в торгах на поставку военного имущества. Оказывается перечень этих людей небольшой:

без ограничений в торгах участвовали дворяне и купцы 1 гильдии (и с залогами под неустойку для обществ, организованных этими сословиями, существовал особый порядок);

купцы 2 гильдии, мещане и цеховые — только при проведении торгов на сумму, установленную законодательно для каждого сословия.

Если же мы начнём листать и другие учебники начала прошлого века, то увидим только то, что способы закупок в Русской Императорской армии оставались неизменными и до начала Мировой войны, да и в ходе неё.

Выводы

Существовавшая в конце 19 начале 20 века система закупок оружия, боеприпасов и материальных средств для нужд Русской армии не была чем-то оригинальным, новым или отличным от других стран.

Существовавшие более века назад способы закупок во многом сохранились и до сего дня, причём те недостатки, о которых рассказывали в 1875 году никуда не делись и сейчас.

Нивелировать недостатки и увеличить достоинства каждого из способов закупок удаётся только при жёстком контроле за ними со стороны государства.

Можно много, долго и красиво рассказывать о преимуществах рыночной экономики, приводя доводы, известные более полутора веков, но подготовиться к мировой войне, обеспечить армию всем необходимым и обеспечить послевоенное восстановление страны, гораздо лучше получилось у страны с плановой экономикой. Естественно при условии многоуровневого и эффективного контроля со стороны государства, а также ответственности должностных лиц различных уровней за достигнутый результат.

Возможно, что у Вас будут и другие выводы. Обязательно их прочитаю и дополню текст, с указанием автора.

С искренним уважением ко всем читающим, критикующим и комментирующим, Александр (на АТ — mobibos).

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы или предложения.