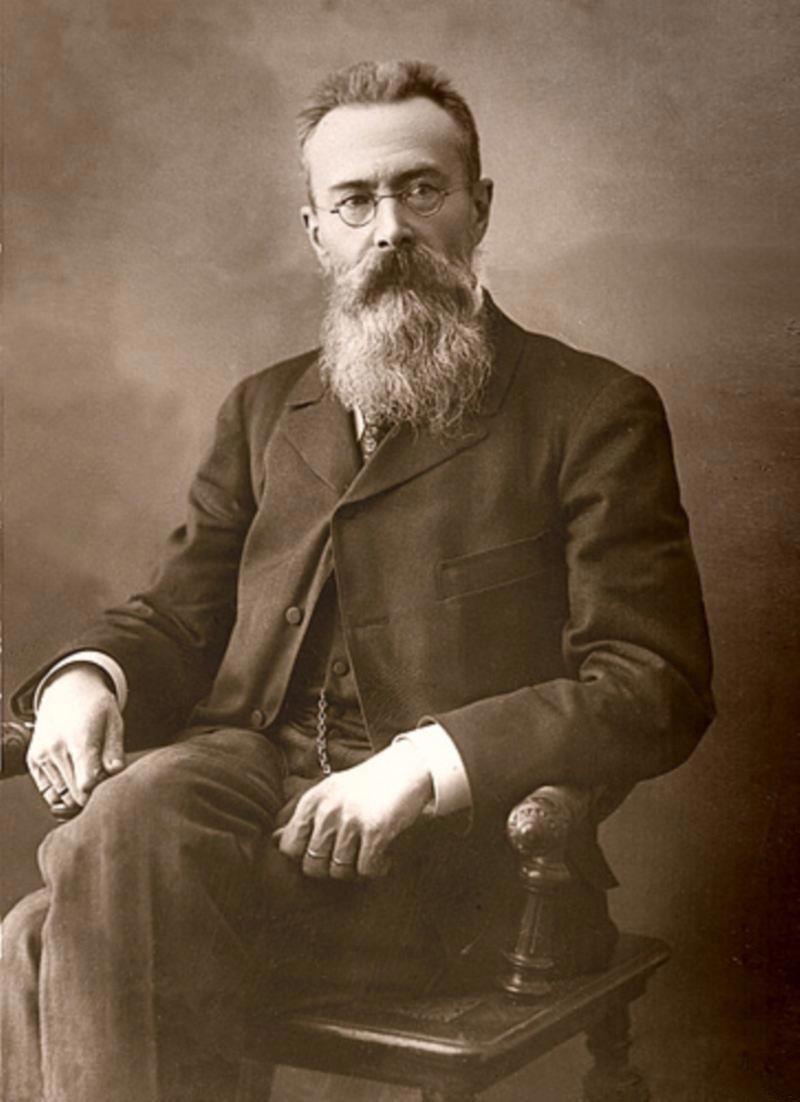

Музыкант, моряк, педагог (1)

Автор: Игорь РезниковЗавтра, 18 марта, исполняется 178 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Я приготовил к этому дню очередной пост. Обстоятельства жизни великого русского композитора исследованы и описаны вдоль и поперек. Мне не хочется , как говорили в старину, «повторять зады», поэтому ограничусь интересными фактами биографии прославленного музыканта.

Н.А.Римский-Корсаков родился в г.Тихвине, в семье бывшего волынского губернатора, удалившегося после выхода в отставку в этот тихий городок. Композитор происходил из старинного дворянского рода, вышедшего в конце XIV века из Литвы и перешедшего на службу Василия I.

Позднее род распался на несколько ветвей. В их числе собственно Корсаковы (к этой ветви принадлежал, например, лицейский товарищ Пушкина Николай Корсаков, красавец, одаренный поэт и музыкант); князья Дондуковы-Корсаковы – помните у Пушкина: «В Академии наук заседает князь Дундук...», и Римские-Корсаковы.

Традицией мужских представителей рода Римских-Корсаковых была морская служба. Начало этой традиции положил Воин Яковлевич Римский-Корсаков, сподвижник Петра I, вице-адмирал. Он в 1715 году был определён в открывшуюся Морскую академию; в феврале 1717 года, в числе десяти лучших учеников, был отправлен совершенствоваться в морском деле во Францию. Будучи зачислен гардемарином, обучался в Тулонской академии и последовательно был произведён в унтер-лейтенанты и лейтенанты французского флота. В апреле 1723 года он вернулся в Россию с хорошими знаниями морского дела, французского языка и светского этикета.

Воин Яковлевич , крестник Петра I, по возвращению в Россию попал на серьезный экзамен к своему крестному. Экзамен был выдержан успешно, и молодой лейтенант начал службу на Балтике, выполняя в то же время и важные дипломатические поручения.

Освоил он и основы передовой французской моды и охотно следовал ей, так как до 1732 г. офицеры Российского флота не имели униформы, каждый одевался так, как хотел и мог себе позволить. То, что Воин Яковлевич выделялся своим щегольством, очень не нравилось императору, известному сдержанностью в одежде. Т. В. Римская- Корсакова приводит рассказ И. Голикова о встрече его с Петром Великим в Петербурге вскоре после возвращения из Франции. В. Я. Римский- Корсаков прогуливался по городу одетым по последней моде, в белых чулках. Ехавший в одноколке Петр заметил его и, подозвав к себе, стал расспрашивать об учении во Франции. Во время разговора одноколка Петра I продолжала путь, а щеголь был вынужден идти рядом. Император отпустил его лишь тогда, когда весь костюм молодого фата был забрызган грязью из-под колес экипажа. Этот эпизод, впрочем, не повлиял на карьеру Римского-Корсакова, так как Петр Великий более всего ценил способности и профессиональные навыки своих подданных, прощая им мелкие слабости.

Вообще же в роду Римских-Корсаковых было девять адмиралов.

Николай Андреевич тоже с детства мечтал о море. Во многом под влиянием старшего брата Воина Андреевича , впоследствии адмирала, а тогда молодого морского офицера (на 22 года старше Николая, который был поздним ребенком – по статистике из таких нередко вырастают гении).

Мать и отец будущего композитора хорошо играли на фортепиано и рано заметили музыкальные способности сына. Но, как ни парадоксально...впрочем, предоставим слово самому Николаю Андреевичу:

Еще мне не было двух лет, как я уже хорошо различал все мелодии, которые мне пела мать; затем трех или четырех лет я отлично бил в игрушечный барабан в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец часто нарочно внезапно менял темп и ритм, и я сейчас же за ним следовал. Вскоре потом я стал очень верно напевать все, что играл отец, и часто певал с ним вместе; затем и сам начал подбирать на фортепиано слышанные от него пьесы с гармонией, а узнав название нот, мог из другой комнаты отличить и назвать любой из тонов фортепиано. (Это в музыке называется абсолютным слухом – И.Р.)

Однако Римский-Корсаков не мечтал быть музыкантом:

Музыку я не особенно любил, или хотя и любил, но она почти никогда не делала на меня сильного впечатления или, по крайней мере, слабейшее в сравнении с любимыми книгами. Но ради игры, ради обезьянничанья… я пробовал иной раз сочинять музыку и писать ноты. В шесть лет я научился играть на фортепиано, а уже в 11 написал свои первые произведения — дуэт для голосов с аккомпанементом фортепиано на слова из детской книжки и увертюру.

В 1856 году Николай поступил в Морской кадетский корпус. Во время учения он проявлял большие способности к математике и географии, охотно изучал морскую науку и даже выходил в море на артиллерийском корабле «Прохор», которым командовал Воин Андреевич, в ту пору капитан второго ранга.

В ноябре 1861 года Канилле,учитель Римского-Корсакова по фортепиано, привел его в кружок музыканта Милия Балакирева — «Могучую кучку». В него входили молодые гвардейский офицер Модест Мусоргский, ученый-химик Александр Бородин и инженерный офицер Цезарь Кюи. Через год начинающий композитор (он был на 6 -8 лет моложе всех членов кружка) взялся за свое первое крупное произведение — Симфонию №1.

Весной 1862 г. Николай с отличием окончил Морской корпус и был принят гардемарином на морскую службу. С 1862 по 1865 год он служил на клипере «Алмаз», участвовавшем в экспедиции к берегам Северной Америки, благодаря чему посетил ряд стран — Англию, Норвегию, Польшу, Францию, Италию, Испанию, США, Бразилию. Служба на клипере не оставляла времени для музыки, так что единственное сочинение, появившееся в этот период из-под пера композитора — вторая часть Первой симфонии, написанная в конце 1862 года, после чего Римский-Корсаков на время отложил своё сочинительство.

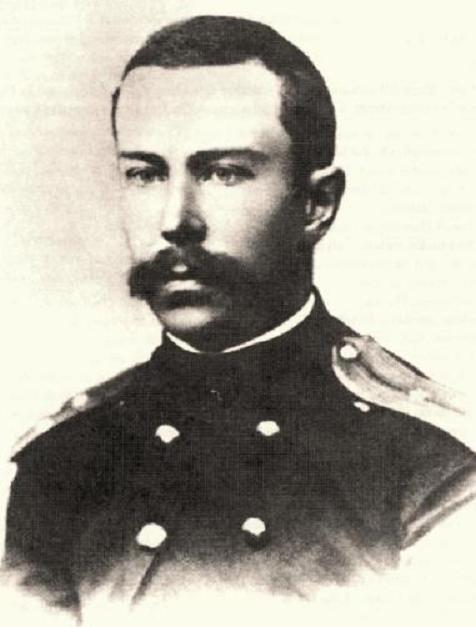

Мичман российского флота, 1864

Судьба Римского-Корсакова в какой-то мере перекликалась с судьбами других композиторов Могучей кучки. С одной стороны – с судьбой Бородина, который всю жизнь разрывался между музыкой и наукой, и Кюи, который был не только композитором, но стал впоследствии профессором фортификации и инженер-генералом. С другой – с судьбой Мусоргского, пожертвовавшего ради музыки блестящей гвардейской службой. Николай же Андреевич, сделав выбор в пользу музыки, совсем пожертвовать морской службой не сумел: сначала перешел на береговую службу, а потом стал в чине статского советника инспектором оркестров Морского ведомства. Но и в этом случае, делая свой выбор, композитор вынужден был преодолевать сопротивление семьи. Он писал матери:

Разве только тот полезен, кто находится на службе и получает жалованье и чины? Разве музыка пустое занятие вроде скоморошества и показывания фокусов? Отвечаю — решительно нет! Нравственная польза от музыки неоспорима… Русские музыканты не идут, а летят вперед. Я бы должен поддержать это развитие музыки в России, и из меня вышло бы много.

Впечатления от морской жизни позднее воплотились в «морских пейзажах», которые композитору удалось запечатлеть в своих произведениях посредством оркестровых красок.

У Римского-Корсакова был так называемый «цветной слух»: каждый звук вызывал у него ассоциации с определенным цветом. Композитор писал:

Все тональности, строи и аккорды, по крайней мере для меня лично, встречаются исключительно в самой природе, в цвете облаков или же в поразительно прекрасном мерцании цветовых столбов и переливах световых лучей северного сияния».

Вообще же Римский-Корсаков был непревзойденным мастером оркестровки. Некоторые его партитуры, такие как «Испанское каприччио» или «Шехерезада», просто поражают разнообразием и роскошью оркестровых красок. Я долго думал, кого же в европейской музыке в этом отношении можно поставить рядом с Николаем Андреевичем? Наверное, Берлиоза, может быть, Дебюсси. А в русской? Чайковского? Стравинского? Трудно сказать.

Об одном характерном случае рассказывает Сергей Василенко, сам замечательный знаток и мастер оркестра. Он был в близких приятельских отношениях с Николаем Андреевичем, и тот пригласил его на репетицию только что написанного «Испанского каприччио».

Когда дошли до места, где весь оркестр включается на полной, мощной и сияющей звучности, я обратил внимание на то, что не играет туба. Как, в тутти отсутствует столь мощный инструмент? «Почему?»-задал я вопрос Корсакову. – «Я отвечу вам после перерыва». После перерыва играется то же место, но уже играет и туба – Николай Андреевич в антракте набросал партию для нее. Сыграли. «Ну что, батенька, слышали вы тубу? Звучность как-то изменилась? Нет? А я заранее знал, что тубу здесь не будет слышно. То-то же, никогда не делайте ненужных, бесполезных вещей!

Неотъемлемой частью деятельности Николая Римского-Корсакова является педагогика. Причем он не только учил, но и сам продолжал учиться. С 1871 года он – профессор композиции и инструментовки Петербургской консерватории, ныне носящей его имя.

Памятник Римскому-Корсакову у здания Петербургской консерватории

В эти же годы Римский – Корсаков стал преподавателем организованной по инициативе композиторов Могучей кучки Бесплатной музыкальной школы, а в 1874 году - ее директором. Однако вскоре Николай Андреевич понял, что ему не хватает знаний для преподавания. Римский-Корсаков вспоминал:

Мне помогало то, что никто из учеников моих на первых порах не мог себе представить, чтобы я ничего не знал, а к тому времени, когда они могли начать меня раскусывать, я уже кое-чему понаучился.

Римский-Корсаков был создателем композиторской школы. Среди его учеников около двухсот композиторов, дирижёров, музыковедов, в том числе такие значительные имена, как Антон Аренский, Александр Глазунов, Александр Гречанинов, Михаил Ипполитов-Иванов, Игорь Стравинский, Анатолий Лядов, Николай Мясковский, Сергей Прокофьев. Многие из его учеников стали основоположниками или крупными деятелями национальных музыкальных школ — Армении (Александр Спендиаров), Грузии (Мелитон Баланчивадзе), Латвии (Янис Витол) , Литвы (Константин Галкаускас), Украины (Николай Лысенко), Белоруссии (Василий Золотарев), Эстонии (Артур Капп).

Чайковский, у которого были довольно сложные отношения с композиторами Могучей кучки, тем не менее восхищался педагогической и просветительской деятельностью Римского-Корсакова. Петр Ильич писал ему:

Вы не захотели удовольствоваться одною лишь композиторскою деятельностью. Вы сделались музыкальным педагогом, и целая фаланга молодых русских музыкантов, возрастая под Вашим руководством, передает, конечно, будущим поколениям результаты Вашего творчества.

О педагогической манере Римского-Корсакова оригинально пишет И.Стравинский:

В моём музыкальном образовании есть одно большое преимущество — я занимался с Римским-Корсаковым. Он был совершенно замечательным педагогом, чрезвычайно внимательным и обстоятельным, мудрым и остроумным. Делая замечание, он облекал его в такую форму, что забыть его было невозможно. Одну деталь его ученики запомнят навсегда — он никогда не хвалил. Ученик, который ожидал одобрительного похлопывания по плечу, разочаровался бы в Римском-Корсакове. Напротив, он мог быть безжалостно суровым в своей критике.

Римский-Корсаков был величайшим музыкальным альтруистом. С 1860-х Николай Андреевич стал помогать другим композиторам с редактурой их произведений. Вместе с Кюи он закончил оперу «Вильям Ратклиф». По завещанию Даргомыжского музыкант дописал партитуру его оперы «Каменный гость». Редактировал Римский-Корсаков и произведения своего близкого друга Модеста Мусоргского. Они снимали одну комнату и часто помогали друг другу, играли на одном рояле и даже составили график: «С утра часов до 12 роялем пользовался обыкновенно Мусоргский, а я или переписывал, или оркестровал что-либо вполне уже обдуманное. К 12 часам он уходил на службу в министерство, а я пользовался роялем… и дело устраивалось как нельзя лучше».

Особую роль Римский-Корсаков сыграл в судьбе оперы Бородина «Князь Игорь». Известно, как он не раз, порой со слезами на глазах, уговаривал друга завершить оперу. Но Александру Порфирьевичу это так и не удалось. После смерти Бородина Римский-Корсаков совместно с Глазуновым закончил творение Бородина. Большая часть материала, который необходимо было дорабатывать, была написана на основе записей самого Бородина. Но трио Игоря, Владимира, Кончаковны и финал третьего акта с хором, Кончаковной и Кончаком завершены Римским-Корсаковым и Глазуновым, который и оркестровал их в 1888 году. Римский-Корсаков и Глазунов сами написали сцену II акта, с участием Кончаковны и хора в 1887 году. На основе созданных Бородиным музыкальных тем оперы Николай Андреевич сотворил и замечательную увертюру к «Князю Игорю».

Композиторы были дружны и работали в тесном кругу, потому музыкальный стиль оперы представляет художественную целостность. Несмотря на то, что Глазунов и Римский-Корсаков оркестровали почти две трети музыки (часть которой совсем не была записана), Николай Андреевич настоял на том, что «Князь Игорь» — полностью опера Александра Порфирьевича Бородина .

На этом я откладываю перо. Продолжение – завтра, в день рождения композитора.