Нужно ли было СССР подписывать Женевскую конвенцию 1929 года

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Попался мне тут на глаза и в руки очередной любопытный документ, приказ НКВД СССР «С объявлением инструкции о порядке содержания военнопленных в госпиталях системы Наркомздрава СССР и НКО». И прежде, чем опубликовать текст документа, кратко напомню причины его появления.

Среди любителей оправдать гитлеровскую Германию, распространено мнение, что бесчеловечное отношение гитлеровцев к военнопленным вызвано только тем, что Советское Правительство не подписало Женевскую конвенцию 1929 года. Дескать, подписал бы Сталин Женевскую конвенцию, то тогда немцы бы её обязательно соблюдали, относясь к военнопленным в строгом соответствии с требованиями международного законодательства. А так как СССР документ не ратифицировал, то гитлеровцы, прямо-таки мучаясь нравственно и морально, чуть ли не вынуждены были убивать, истязать, мучить наших бойцов и командиров. О «нравственных мучениях» гитлеровцев мы ещё поговорим, а начнём разговор с ответа на вопрос: нужно ли было вообще Советскому Союзу ратифицировать этот документ?

Так как «адвокаты» гитлеровской Германии, по непонятной мне причине, читать и осмысливать документы не любят, в очередной раз озвучу многократно звучавшие факты.

Конвенция, принятая Советским Союзом

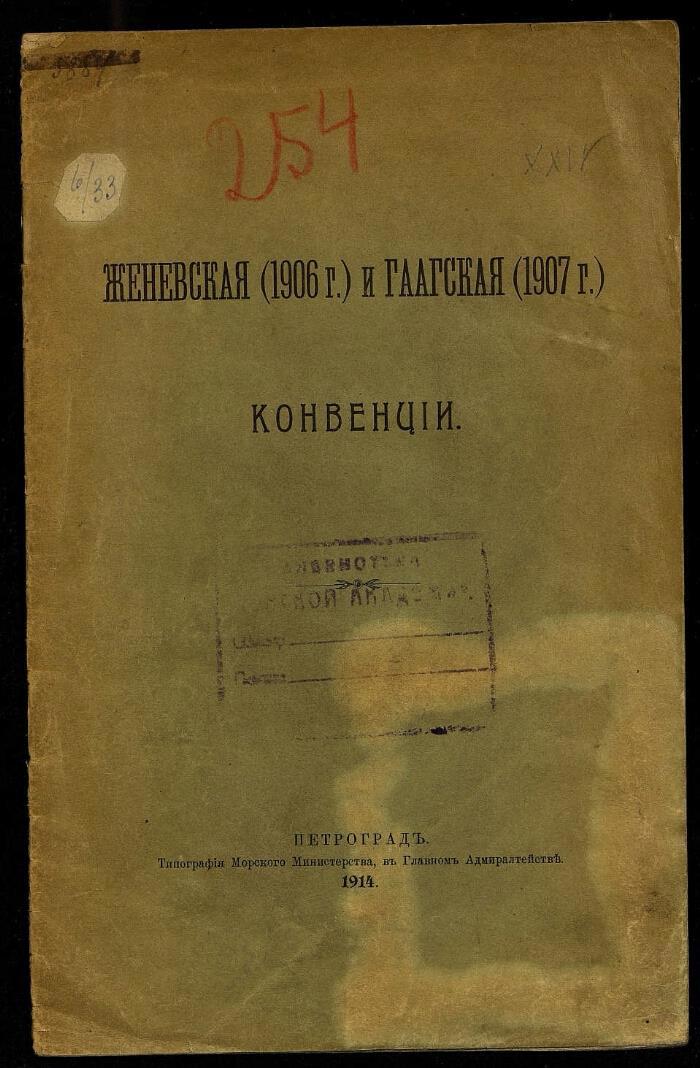

Для начала, немного истории. Как всем читателям прекрасно известно, 18 октября 1907 г., в Гааге, была принята «Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны». Конвенцию ратифицировала и Россия, и Германия.

Глава II «О военнопленных» достаточно подробно регламентировала отношения Правительств воюющих государств в отношении военнослужащих противника, попавших в плен. В частности: «Военнопленные находятся во власти неприятельского Правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними надлежит обращаться человеколюбиво.

Военнопленные могут быть подвергнуты водворению в городе, крепости, лагере или каком-либо другом месте с обязательством не удаляться за известные определенные границы; но собственно заключение может быть применено к ним лишь как необходимая мера безопасности и исключительно пока существуют обстоятельства, вызывающие эту меру.

Лица, бежавшие из плена и задержанные ранее, чем успеют присоединиться к своей армии, или ранее, чем покинут территорию, занятую армией, взявшей их в плен, подлежат дисциплинарным взысканиям.

Военнопленные, удачно совершившие побег и вновь взятые в плен, не подлежат никакому взысканию за свой прежний побег...».

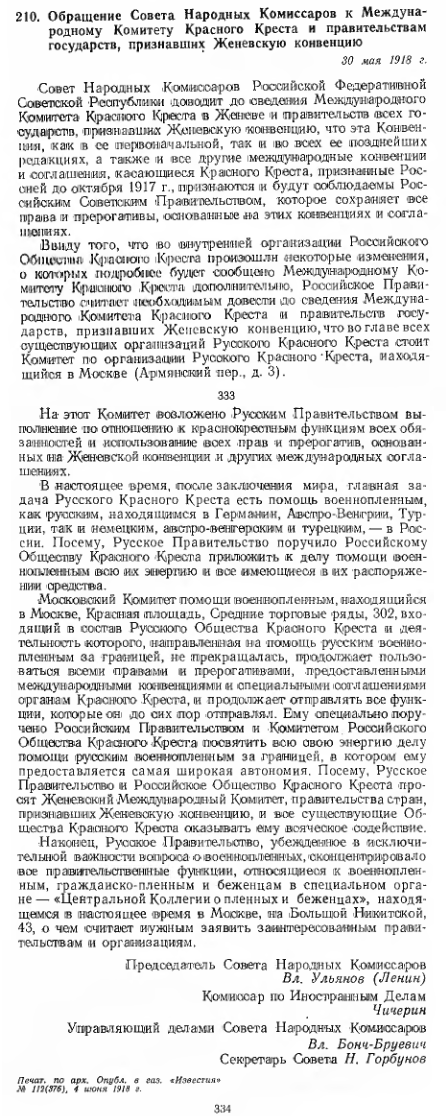

30 мая 1918 года, Совет Народных Комиссаров СССР в своём обращении к Международному Красному Кресту и правительствам государств, принявших Женевскую конвенцию, признал Конвенцию и подтвердил обязательства по её соблюдению:

6) Декретом СНК о признании всех международных конвенций о Красном кресте от 4 июня 1918 г. было объявлено, что "международные конвенции и соглашения, касающиеся Красного креста, признанные Россией до октября 1915 г., признаются и будут соблюдаемы Российским Советским правительством, которое сохраняет все права и прерогативы, основанные на этих конвенциях и соглашениях"

Именно Гаагскую Конвенцию в отношении военнопленных Советский Союз и выполнял в годы Великой Отечественной. Подтверждением этому может служить то, что 17 июля 1941 г. СССР обратился к Правительству Швеции с нотой, в которой Советский Союз выразил готовность соблюдать Гаагскую конвенцию на условиях взаимности со стороны Германии. Доказательством серьезных намерений Москвы является следующий документ, редко цитируемый в российской литературе:

Именно Гаагскую Конвенцию в отношении военнопленных Советский Союз и выполнял в годы Великой Отечественной. Подтверждением этому может служить то, что 17 июля 1941 г. СССР обратился к Правительству Швеции с нотой, в которой Советский Союз выразил готовность соблюдать Гаагскую конвенцию на условиях взаимности со стороны Германии. Доказательством серьезных намерений Москвы является следующий документ, редко цитируемый в российской литературе:

«Телеграмма из Москвы 8 августа 1941 г. господину Хуберу, президенту Комитета Международного Красного Креста, Женева. В ответ на Вашу (ноту) № 7162 НКИД СССР по указанию Советского правительства имеет честь сообщить, что Советское правительство своей нотой от 17 июля уже заявило правительству Швеции, представляющей интересы Германии в СССР: Советский Союз считает для себя обязательным соблюдать перечисленные в IV. Гаагской конвенции от 18 октября 1907 г. правила ведения войны касательно законов и обычаев сухопутной войны, при обязательном условии соблюдения указанных правил Германией и ее союзниками. Советское правительство согласно с обменом информацией о раненых и больных военнопленных, как это предусмотрено ст. 14 в приложении к названной конвенции и ст. 4 Женевской конвенции от 26 июля 1929 г. «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях». Вышинский, заместитель народного комиссара иностранных дел».

Немецкое правительство 25.08.1941 г. эту ноту отклонило.

В августе 1941 г. Советский Союз передал сведения о количестве пленённых гитлеровских военнослужащих, но ответной реакции не последовало.

Советский Союз ещё дважды (25 ноября 1941 г. и 27 апреля 1942 г.) направлял ноты, в которых приводил конкретные примеры издевательства над советскими гражданами, но ответа так и не получил.

При этом Советский Союз выполнял взятые на себя обязательства по гуманному отношению к пленным. Свидетельством этого являются многочисленные документы, от фотографий, до нормативных актов, принятых советским Правительством Советского Соза и Наркоматами СССР.

Были ли советские пленные "вне закона"

Так может установленные Гаагской Конвенцией требования не распространялись на советских военнослужащих?

Для ответа на этот вопрос обратимся к Приговору Международного военного трибунала от 1 октября 1946 г.:

Для ответа на этот вопрос обратимся к Приговору Международного военного трибунала от 1 октября 1946 г.:

В главе «Правовое обоснование к разделу о военных преступлениях и преступлениях против человечности» говорится:

«Выдвигалось утверждение о том, что Гаагская конвенция здесь не применима в соответствии с пунктом о распространении действия конвенции в статье 2 Гаагской конвенции 1907 года. Этот пункт предусматривал:

„Положения, содержащиеся в правилах ведения войны на суше, упомянутых в статье 1, так же как и правила настоящей конвенции, распространяются только на подписавшиеся стороны и только в том случае, если все воюющие стороны являются участниками данной конвенции“.

Некоторые воюющие стороны в последней войне не были участниками этой конвенции.

По мнению Трибунала, нет необходимости решать этот вопрос. Правила ведения войны на суше, сформулированные в конвенции, несомненно, являлись шагом вперед по сравнению с существовавшим во время ее принятия международным правом. Но конвенция определенно устанавливает, что это была попытка „пересмотреть общие законы и обычаи войны“, которые она, таким образом, признавала существующими. Однако в 1939 году эти правила, изложенные в конвенции, были признаны всеми цивилизованными народами и рассматривались как выражение законов и обычаев ведения войны, на которые имеется ссылка в статье 6 (b) Устава.».

То есть, Международный военный трибунал считал, что требования Гаагской конвенции 1907 года в равной степени распространялась и на Германию, и на Советский Союз.

Действительно ли СССР не подписал Женевскую конвенцию?

А теперь вернёмся к конвенции, подписанной в июле 1929 года в Женеве. Начнём, пожалуй, с того, что подписано было три соглашения, касающихся гуманитарного права: «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях», «Об улучшении участи раненых, больных и жертв кораблекрушения в Военно-морском флоте» и, наконец, «Об обращении с военнопленными». Документы ратифицировали 47 стран. Новые соглашения не отменяли Гаагскую конвенцию 1907 года

Германия, подписав во время конференции все три документа, ратифицировала их в 1934 году, присвоив им высший юридический статус — «Имперского закона».

Советский Союз в конференции участия не принимал, но одно из соглашений Женевской конвенции — «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» подписал 25 августа 1931 года. Нам просто немного не договаривали.

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных

в действующих армиях от 27 июля 1929г.

Декларация.

Нижеподписавшийся, Народный комиссар по иностранным делам Союза советских социалистических республик настоящим объявляет, что Союз советских социалистических республик присоединяется к конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, заключенной в Женеве 27 июля 1929 г.

В удостоверение чего, Народный комиссар по иностранным делам Союза советских социалистических республик, должным образом для этой цели уполномоченный, подписал настоящую декларацию о присоединении.

Согласно постановлению Центрального исполнительного комитета Союза советских социалистических республик от 12 мая 1930 г. настоящее присоединение является окончательным и не нуждается в дальнейшей ратификации.Учинено в Москве 25 августа 1931 г.

М. Литвинов.

Поэтому, когда очередной «любитель баварского» начнёт вопить о том, что СССР не подписал Женевскую конвенцию, то вполне можно у него поинтересоваться, что гражданин подразумевает под этим понятием.

Так почему СССР не подписал все три соглашения Женевской конвенции? На мой взгляд, во-первых, Советское Правительство полностью устраивало действующее соглашение. Во-вторых, как считает ряд отечественных историков, и я соглашусь с ними, СССР не подписал документ, в котором шло разделение пленных по национальному признаку, вводилось денщичество и неравноправное положение солдат и офицеров. В-третьих, 19 марта 1931 г. в ЦИК и СНК СССР было утверждено Постановление «Положение о военнопленных». При этом, советский закон был более гуманен по отношению к военнопленным, предоставлял им больше прав и свобод по сравнению с Женевским соглашением. Так что, на мой взгляд, у Советского правительства и не было необходимости ратифицировать оставшиеся два соглашения.

Как Германия "придерживалась" международных соглашений

А теперь поговорим о том, как гитлеровцы «придерживались» подписанных ими и установленных германским законодательством международных правил и норм. Для этого вновь обратимся к Приговору Международного военного трибунала, главе «Убийства военнопленных и жестокое обращение с ними». Желающие могут прочитать под спойлером текст главы полностью, я же ограничусь только несколькими фрагментами:

Статья 6 (b) Устава определяет военные преступления следующими словами:

"Военные преступления, а именно: нарушение законов или обычаев ведения войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязание или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированных территорий, убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море, убийства заложников, разграбление общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов, населенных пунктов или деревень, опустошение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления".

За время войны многие сдавшиеся немцам в плен солдаты союзных армий немедленно расстреливались, часто в результате злонамеренной и рассчитанной политики. 18 октября 1942 г., подсудимый Кейтель разослал утвержденную Гитлером директиву, которая предусматривала, что все члены союзных соединений "командос", часто даже те, кто был одет в военную форму, независимо от того, были они вооружены или нет, должны были "уничтожаться до последнего человека", даже если они пытались сдаться в плен. Далее предусматривалось, что если такие части союзных войск попадали в руки военных властей после того, как они были захвачены местной полицией или каким-либо иным путем, они должны были немедленно передаваться СД. Этот приказ время от времени дополнялся и действовал на протяжении всего остального периода войны, хотя после высадки союзников в Нормандии в 1944 году было дано разъяснение, что этот приказ не относится к "командос", захваченным непосредственно в зоне военных действий. Согласно положениям этого приказа, отряды "командос" из войск союзников и другие военные части, действовавшие самостоятельно, уничтожались в Норвегии, Франции, Чехословакии и Италии. Многих из членов отрядов "командос" убивали на месте, а тем, кого убивали позднее в концентрационных лагерях, ни в одном из случаев не было предоставлено возможности предстать перед каким-либо судом. Так, например, американская военная миссия, которая высадилась за германской линией фронта на Балканах в январе 1945 года, насчитывавшая от 12 до 15 человек, одетых в военную форму, была доставлена в Маутхаузен в соответствии с этим приказом, и, согласно письменному показанию, данному под присягой Адольфом Зутте, адъютантом из концентрационного лагеря Маутхаузен, - все они были расстреляны.

В марте 1944 года командование сухопутными силами издало декрет "Пуля", согласно которому все бежавшие военнопленные офицеры и унтер-офицеры, за исключением английских и американских военнопленных, в случае, если их захватывали вновь, должны были быть переданы Зипо и СД. Зипо и СД разослали этот приказ своим районным управлениям. Эти бежавшие офицеры и унтер-офицеры должны были посылаться в концентрационный лагерь Маутхаузен, где по прибытии их должны были убивать выстрелом в затылок.

В марте 1944 года 50 офицеров британского королевского воздушного флота, бежавших из лагеря в Сагане, где они находились в качестве пленных, были расстреляны по прямому приказу Гитлера после, того, как они были пойманы. Их трупы были немедленно подвергнуты кремации, а урны, содержавшие их прах, возвращены в лагерь. Подсудимыми здесь не оспаривалось то, что это являлось явным убийством, совершенным в явное нарушение международного права.

Когда союзные летчики были вынуждены совершить посадку в Германии, гражданское население иногда убивало их на месте. Полиция была инструктирована не принимать мер к предотвращению этих убийств, и у министра юстиции имелись указания не привлекать никого к ответственности за участие в этих убийствах.

Обращение с советскими военнопленными характеризовалось особенной бесчеловечностью. Смерть многих из них являлась результатом не только действий отдельных членов охраны или условий жизни в лагерях, доходивших до крайностей. Она являлась результатом систематического плана совершения убийств. Более чем за месяц до вторжения Германии в Советский Союз ОКВ подготовило специальные планы того, каким образом следует обращаться с представителями политической власти, находящимися в советских вооруженных силах, которые могли быть захвачены в плен. Одно из предложений в этой связи заключалось в том, что "политические комиссары армии не должны рассматриваться как военнопленные, их следует уничтожать в пересыльных лагерях для военнопленных". Подсудимый Кейтель показал, что германской армии были даны инструкции, включавшие вышеупомянутые предложения.

8 сентября 1941 г. были изданы правила об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях, подписанные генералом Рейнеке - начальником управления по делам военнопленных при верховном командовании. В этих правилах говорилось:

"Большевистский солдат потерял поэтому право на то, чтобы с ним обращались как с честным противником, в соответствии с правилами Женевской конвенции... При малейшем намеке на неподчинение, особенно в случае с большевистскими фанатиками, должен быть отдан приказ о безжалостном и энергичном действии. Неподчинение, активное или пассивное сопротивление должны быть сломлены немедленно силой оружия (штыки, приклады и огнестрельное оружие)... Каждый, кто при проведении этого приказа не прибегнет к своему оружию или сделает это недостаточно энергично, подлежит наказанию... В военнопленных, пытавшихся бежать, следует стрелять без предварительного оклика. Никогда не следует делать предупреждающего выстрела. Использование оружия против военнопленных является, как правило, законным".

Советские военнопленные были лишены необходимой одежды, раненые не получали медицинской помощи, они голодали и во многих случаях были обречены на смерть.

17 июля 1941 г. гестапо издало приказ, предусматривавший убийство всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма. Приказ гласил:

"Задачей командиров Зипо и СД, находящихся в шталагах, является политическая проверка всех заключенных лагеря, устранение и дальнейшая "обработка": а) всех политически преступных или по каким-либо другим причинам нежелательных элементов, находящихся среди них; б) всех лиц, которые могут быть использованы для восстановления оккупированных территорий... Далее, эти командиры должны с самого начала приложить усилия для выявления среди заключенных тех элементов, которые кажутся надежными, независимо от того, являются ли они коммунистами или нет, для того чтобы использовать их в целях разведки внутри самого лагеря или, если это окажется целесообразным, позднее также на оккупированных территориях. Путем использования таких информаторов и путем использования всех других существующих возможностей должно продолжаться шаг за шагом обнаружение всех элементов среди заключенных, которые должны быть уничтожены...

Прежде всего должны быть обнаружены следующие лица: все крупные деятели государства и партии, в особенности профессиональные революционеры... Все комиссары Красной Армии, руководящие деятели государства..., руководящие деятели промышленности и хозяйства, сотрудники службы разведки и контрразведки, все евреи, все лица, в отношении которых будет доказано, что они являются агитаторами или фанатичными коммунистами. Казни не должны иметь место в самом лагере или в непосредственной близости от него... Если возможно, заключенные должны быть вывезены для применения к ним "специального обращения" на территории бывшей советской России".

Письменные показания под присягой Варлимонта - заместителя начальника штаба вооруженных сил, показания Олендорфа, бывшего начальника III управления главного имперского управления безопасности, и Лахузена, начальника одного из отделов контрразведки (Абвер) - разведывательной службы вооруженных сил - все указывают на ту тщательность, с которой проводился этот приказ.

Письменные показания, данные под присягой Куртом Линдов, бывшим начальником гестапо, гласят:

"В лагерях для военнопленных на восточном фронте существовали небольшие оперативные команды, эйнзатцкоманды, возглавлявшиеся младшим офицерским составом тайной полиции (гестапо). Эти команды были приданы начальникам лагерей, и их обязанностью было выделять тех военнопленных, которые являлись кандидатами на казнь, согласно данным им приказам, и докладывать о них в управление тайной полиции".

23 октября 1941 г. начальник концентрационного лагеря Гросс-Розен сообщил Мюллеру, начальнику гестапо, список советских военнопленных, которые были также казнены накануне.

Описание общих условий и обращения с советскими военнопленными в течение первых восьми месяцев после нападения Германии на Россию дано в письме, посланном подсудимым Розенбергом подсудимому Кейтелю 28 февраля 1942 г.

"Участь советских военнопленных в Германии, напротив, является величайшей трагедией... Большая часть из них умерла от голода или погибла в результате суровых климатических условий. Тысячи также умерли от сыпного тифа.

Начальники лагерей запретили гражданскому населению передавать заключенным пищу, они предпочитают обрекать их на голодную смерть.

Во многих случаях, когда военнопленные не могли больше идти от голода и истощения, их расстреливали на глазах охваченного ужасом населения, а тела их не убирали.

Во многих лагерях пленным вообще не предоставляли никакого жилища, они лежали под открытым небом во время дождя и снегопада. Им даже не давали инструментов для того, чтобы вырыть ямы или пещеры".

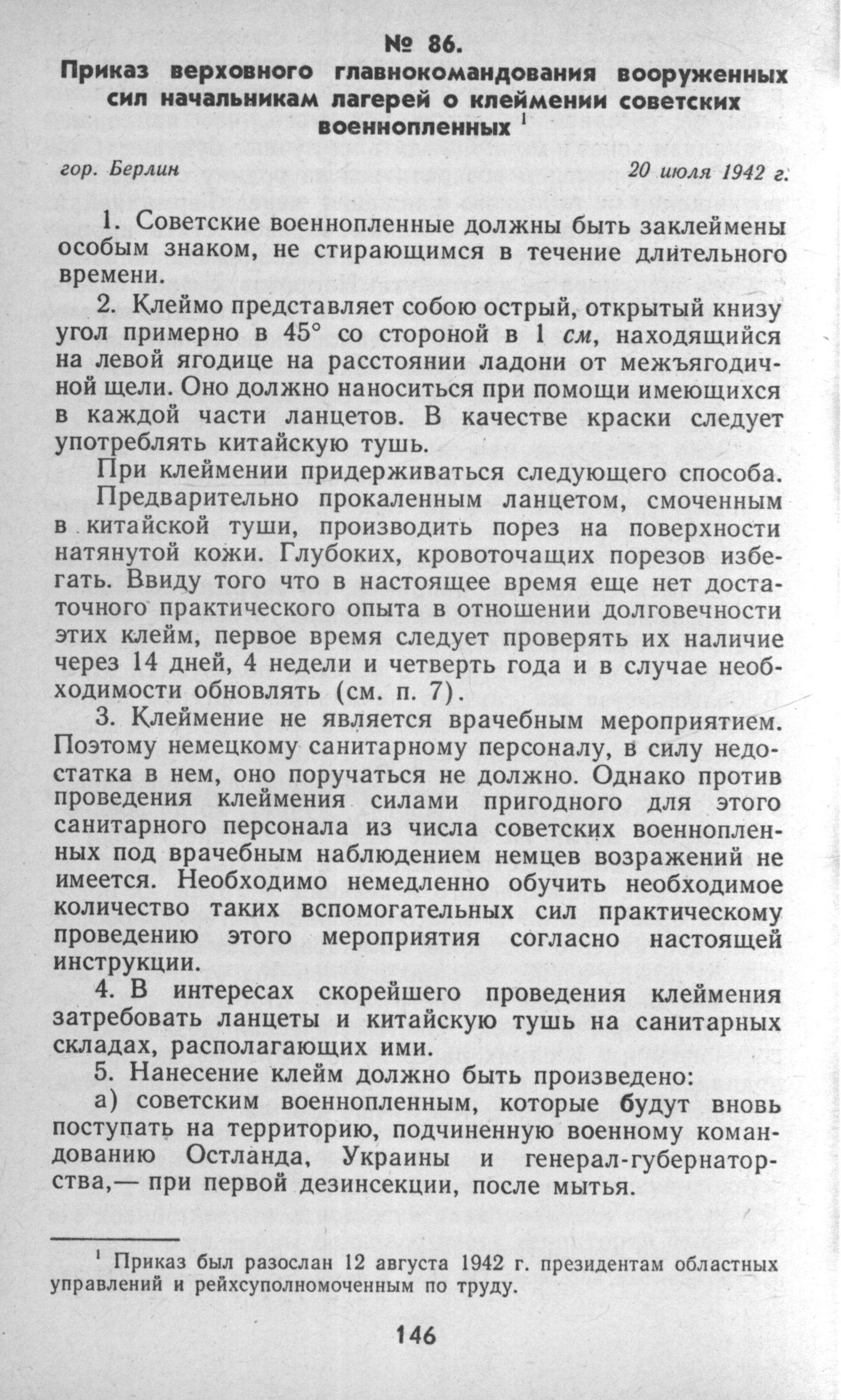

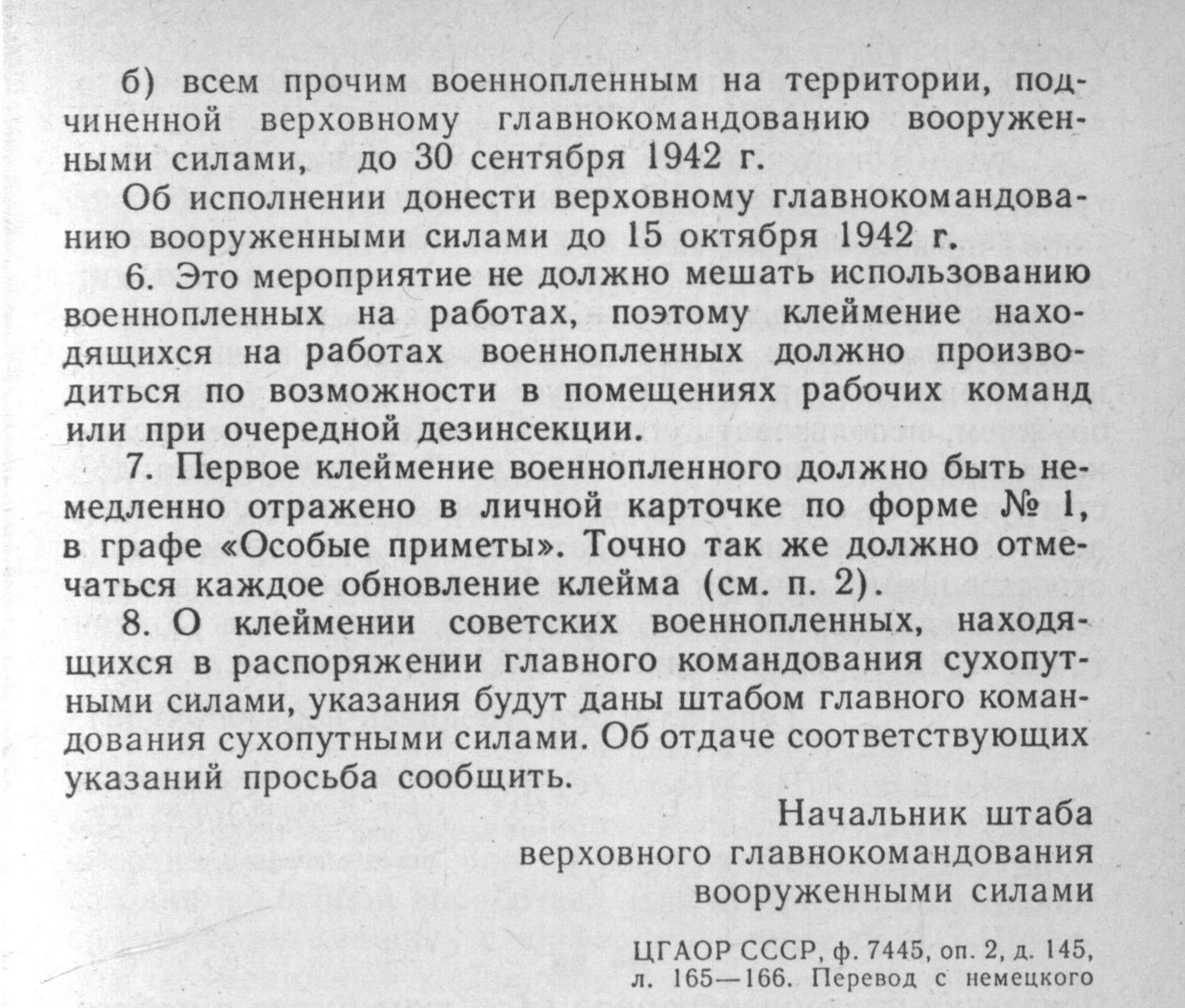

В некоторых случаях советских военнопленных клеймили специальным стандартным клеймом. В качестве доказательства был представлен приказ ОКВ от 20 июля 1942 г., который гласил:

"Клеймо имеет форму острого угла приблизительно в 45° при длине его сторон в 1 см, направленного вверх, выжигаемого на левой ягодице...

Это клеймо делается с помощью ланцета, имеющегося в каждой воинской части. В качестве краски используется тушь".

За выполнение этого приказа несли ответственность военные власти, однако начальником Зипо и СД этот приказ был широко распространен среди чиновников немецкой полиции.

Советских военнопленных делали также объектами медицинских опытов, которые проводились самым жестоким и бесчеловечным образом. В июле 1943 года началась экспериментальная работа, связанная с подготовкой к кампании бактериологической войны. Советских военнопленных использовали для этих медицинских опытов, исход которых в большинстве случаев оказывался для них смертельным. В связи с этой кампанией подготовки бактериологической войны также были сделаны приготовления для разбрызгивания бактериологической эмульсии с самолетов с тем, чтобы уничтожить посевы и вызвать голод. Эти мероприятия никогда не были осуществлены, возможно в связи с быстрым ухудшением военного положения Германии.

Довод, выдвигаемый в защиту против обвинения в убийстве и жестоком обращении с советскими военнопленными, заключающийся в том, что СССР не являлся участником Женевской конвенции, является совершенно неосновательным. 15 сентября 1941 г. адмирал Канарис протестовал против правил об обращении с советскими военнопленными, подписанных генералом Рейнеке 8 сентября 1941 г. Он заявил тогда:

"Женевская конвенция об обращении с военнопленными не распространяется на отношения между Германией и СССР. Поэтому применимы лишь принципы общего международного права об обращении с военнопленными. Начиная с XVIII века, они устанавливались постепенно на той основе, что пребывание в военном плену не является ни местью, ни наказанием, но исключительно превентивным заключением, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Этот принцип развивался в соответствии с точкой зрения, разделявшейся всеми армиями, о том, что убивать беззащитных людей или наносить им вред противоречит военной традиции... Приложенные к сему декреты об обращении с советскими военнопленными базируются на совершенно противоположной точке зрения".

Этот протест, который правильно излагал положение вещей с точки зрения права, был игнорирован. Подсудимый Кейтель написал в этом меморандуме следующее:

"Возражения возникают из идеи о рыцарском ведении войны. Это означает разрушение идеологии. Поэтому я одобряю и поддерживаю эти меры".

«Более чем за месяц до вторжения Германии в Советский Союз ОКВ подготовило специальные планы того, каким образом следует обращаться с представителями политической власти, находящимися в советских вооруженных силах, которые могли быть захвачены в плен. Одно из предложений в этой связи заключалось в том, что «политические комиссары армии не должны рассматриваться как военнопленные, их следует уничтожать в пересыльных лагерях для военнопленных».

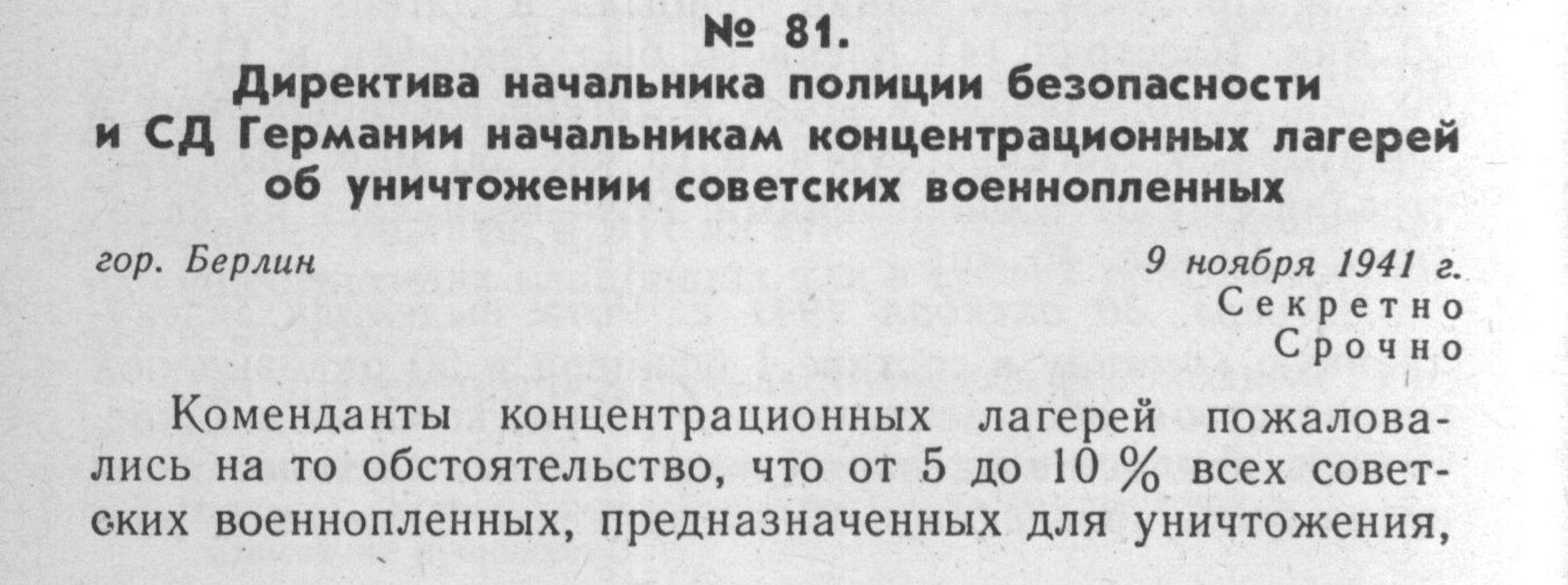

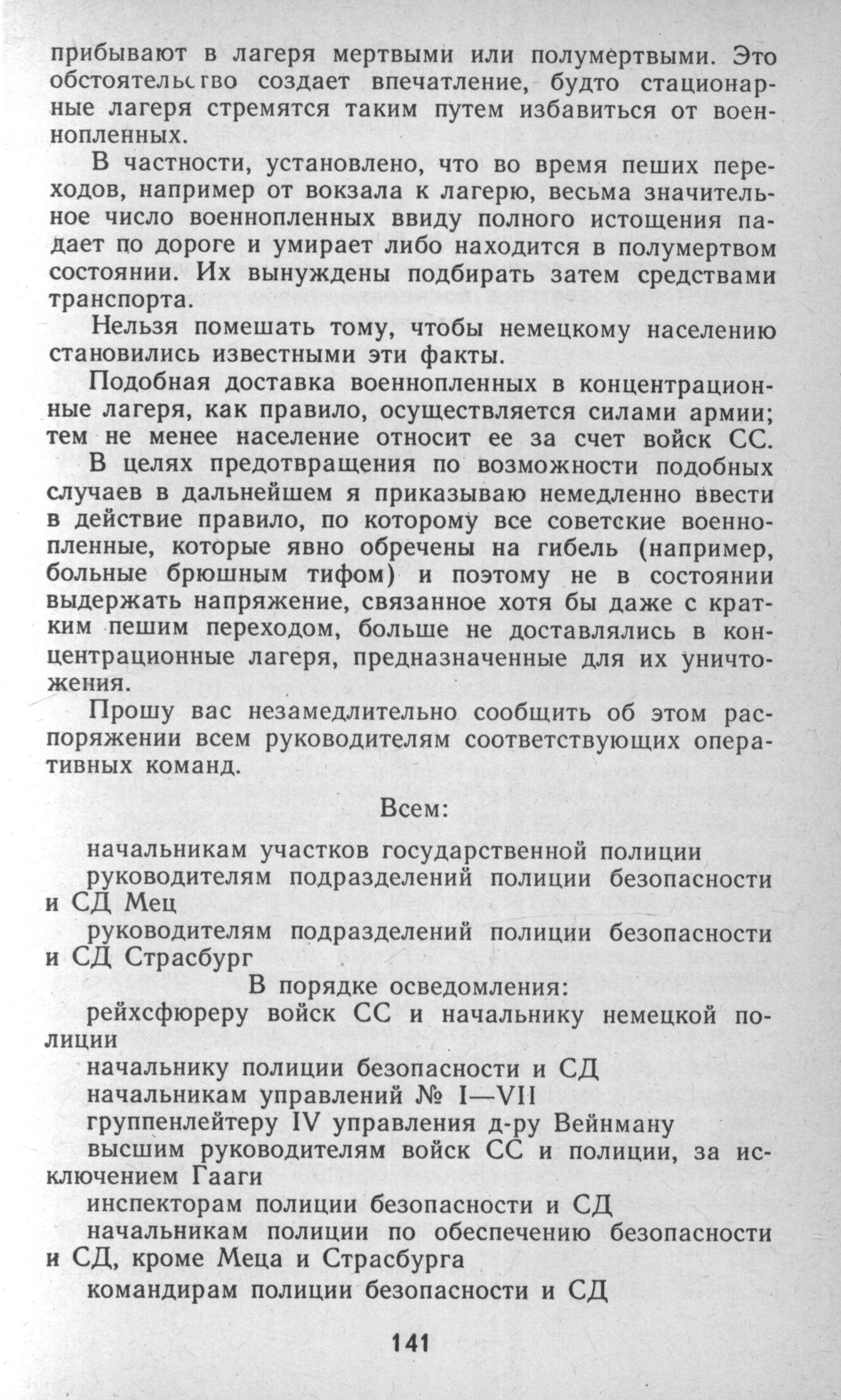

8 сентября 1941 г. были изданы правила об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях, подписанные генералом Рейнеке — начальником управления по делам военнопленных при верховном командовании. В этих правилах говорилось:

«Большевистский солдат потерял поэтому право на то, чтобы с ним обращались как с честным противником, в соответствии с правилами Женевской конвенции... При малейшем намеке на неподчинение, особенно в случае с большевистскими фанатиками, должен быть отдан приказ о безжалостном и энергичном действии. Неподчинение, активное или пассивное сопротивление должны быть сломлены немедленно силой оружия (штыки, приклады и огнестрельное оружие)... Каждый, кто при проведении этого приказа не прибегнет к своему оружию или сделает это недостаточно энергично, подлежит наказанию... В военнопленных, пытавшихся бежать, следует стрелять без предварительного оклика. Никогда не следует делать предупреждающего выстрела. Использование оружия против военнопленных является, как правило, законным».

17 июля 1941 г. гестапо издало приказ, предусматривавший убийство всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма. Приказ гласил:

«Все комиссары Красной Армии, руководящие деятели государства..., руководящие деятели промышленности и хозяйства, сотрудники службы разведки и контрразведки, все евреи, все лица, в отношении которых будет доказано, что они являются агитаторами или фанатичными коммунистами. Казни не должны иметь место в самом лагере или в непосредственной близости от него... Если возможно, заключенные должны быть вывезены для применения к ним „специального обращения“ на территории бывшей советской России».

Письменные показания, данные под присягой Куртом Линдов, бывшим начальником гестапо, гласят:

«В лагерях для военнопленных на восточном фронте существовали небольшие оперативные команды, эйнзатцкоманды, возглавлявшиеся младшим офицерским составом тайной полиции (гестапо). Эти команды были приданы начальникам лагерей, и их обязанностью было выделять тех военнопленных, которые являлись кандидатами на казнь, согласно данным им приказам, и докладывать о них в управление тайной полиции».

Описание общих условий и обращения с советскими военнопленными в течение первых восьми месяцев после нападения Германии на Россию дано в письме, посланном подсудимым Розенбергом подсудимому Кейтелю 28 февраля 1942 г.

«Участь советских военнопленных в Германии, напротив, является величайшей трагедией... Большая часть из них умерла от голода или погибла в результате суровых климатических условий. Тысячи также умерли от сыпного тифа.

Начальники лагерей запретили гражданскому населению передавать заключенным пищу, они предпочитают обрекать их на голодную смерть.

Во многих случаях, когда военнопленные не могли больше идти от голода и истощения, их расстреливали на глазах охваченного ужасом населения, а тела их не убирали.

Во многих лагерях пленным вообще не предоставляли никакого жилища, они лежали под открытым небом во время дождя и снегопада. Им даже не давали инструментов для того, чтобы вырыть ямы или пещеры».

В некоторых случаях советских военнопленных клеймили специальным стандартным клеймом. В качестве доказательства был представлен приказ ОКВ от 20 июля 1942 г., который гласил:

«Клеймо имеет форму острого угла приблизительно в 45° при длине его сторон в 1 см, направленного вверх, выжигаемого на левой ягодице...

Это клеймо делается с помощью ланцета, имеющегося в каждой воинской части. В качестве краски используется тушь».

Довод, выдвигаемый в защиту против обвинения в убийстве и жестоком обращении с советскими военнопленными, заключающийся в том, что СССР не являлся участником Женевской конвенции, является совершенно неосновательным. 15 сентября 1941 г. адмирал Канарис протестовал против правил об обращении с советскими военнопленными, подписанных генералом Рейнеке 8 сентября 1941 г. Он заявил тогда:

«Женевская конвенция об обращении с военнопленными не распространяется на отношения между Германией и СССР. Поэтому применимы лишь принципы общего международного права об обращении с военнопленными. Начиная с XVIII века, они устанавливались постепенно на той основе, что пребывание в военном плену не является ни местью, ни наказанием, но исключительно превентивным заключением, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Этот принцип развивался в соответствии с точкой зрения, разделявшейся всеми армиями, о том, что убивать беззащитных людей или наносить им вред противоречит военной традиции... Приложенные к сему декреты об обращении с советскими военнопленными базируются на совершенно противоположной точке зрения»."

И вроде всё ясно и понятно в материалах Трибунала, но, как оказывается, не всем. Регулярно всплывает один и тот же вопрос: "Действительно ли Германия была обязана выполнять Женевскую конвенцию в отношении неподписантов?". И задаётся этот вопрос не только "любителями "баварского", некоторые исследователи утверждают, что Статья восемьдесят вторая раздела VIII Конвенции, в тексте на русском и английском языке звучащая как:

Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися сторонами при всех обстоятельствах.

Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее положения таковой остаются обязательными для всех воюющих, конвенцию подписавших.

на французском языке звучит иначе:

Если во время войны одна из воюющих сторон не является участником конвенции, положения конвенции остаются, тем не менее, обязывающими в отношениях между теми воюющими сторонами, которые являются ее участниками.

Если это действительно так, то остаётся только аплодировать авторам Женевской Конвенции, придумавшим такую хитрую лазейку для "цивилизованных" государств.

Выводы:

Советская сторона признавала Гаагскую конвенцию 1907 г. Даже если не рассматривать указ ВЦИК 1918 г. как признание международных обязательств, то ноты от 17.07.1941 г., 25.11.1941 г. и 27.04.1942 г. во всяком случае у меня, не оставляют никаких сомнений в однозначности фактического и юридического исполнения этой Конвенции со стороны Сталинского Правительства.

Женевская конвенция 1929 г. содержала обязательства воюющей стороны соблюдать условия соглашения в отношении военнослужащих армии противника, не подписавшего конвенцию.

Утверждение, что СССР не подписал Женевскую конвенцию мягко говоря, лукавое. Советский Союз подписал одно из соглашений Женевской конвенции – «Об улучшении раненых и больных в действующих армиях».

Советское законодательство в отношении военнопленных противника 1931 и 1941 гг. соответствовало Гаагским и Женевским конвенциям, а в некоторых моментах было даже более справедливым и гуманным.

Гитлеровская Германия после 22.06.1941 г. продолжала быть связанной обязательствами международного гуманитарного права. Она намеренно отказалась соблюдать их в отношении не только советских военнопленных, но и пленных других стран. Это было зафиксировано документально, реализовывалось на практике, и в последствии стало доказательством на Нюрнбергском процессе

Берлин систематически нарушал и Женевскую конвенцию «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях», которую еще до войны признали обе стороны.

Возможно, что у Вас будут и другие выводы. Обязательно их прочитаю и дополню текст, с указанием автора.

Огромное СПАСИБО Paparazi за помощь в поиске документов.

С искренним уважением ко всем читающим, критикующим и комментирующим, Александр (на АТ — mobibos).

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы или предложения.

8 сентября 1941 г. были изданы правила об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях, подписанные генералом Рейнеке — начальником управления по делам военнопленных при верховном командовании. В этих правилах говорилось:

8 сентября 1941 г. были изданы правила об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях, подписанные генералом Рейнеке — начальником управления по делам военнопленных при верховном командовании. В этих правилах говорилось: 17 июля 1941 г. гестапо издало приказ, предусматривавший убийство всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма. Приказ гласил:

17 июля 1941 г. гестапо издало приказ, предусматривавший убийство всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма. Приказ гласил: Описание общих условий и обращения с советскими военнопленными в течение первых восьми месяцев после нападения Германии на Россию дано в письме, посланном подсудимым Розенбергом подсудимому Кейтелю 28 февраля 1942 г.

Описание общих условий и обращения с советскими военнопленными в течение первых восьми месяцев после нападения Германии на Россию дано в письме, посланном подсудимым Розенбергом подсудимому Кейтелю 28 февраля 1942 г. Начальники лагерей запретили гражданскому населению передавать заключенным пищу, они предпочитают обрекать их на голодную смерть.

Начальники лагерей запретили гражданскому населению передавать заключенным пищу, они предпочитают обрекать их на голодную смерть.