Мои 10 важных книг. Андрей Платонов, "Котлован"

Автор: Мария ДемидоваДобралась до середины флешмоба о повлиявших на меня книгах. И до последнего в этом списке текста, который читала, пока училась в школе. Дальше пойдут более поздние впечатления и открытия.

5. Андрей Платонов, «Котлован»

Это первый (а может, и последний – я ещё не решила) пункт моего списка, в котором «важная книга» не равно «одна из любимых книг». Просто важность её немного в другом.

Дело было классе, кажется, в десятом. Я случайно услышала, как наша классная говорит кому-то с небрежной убеждённостью в голосе: «Ну, конечно, "Котлован" в школе никому не осилить...» – и во мне внезапно взыграла читательская гордость. «Значит, никому не осилить? – подумала я. – Ну-ну...» И, придя домой, взялась за текст.

И вот тут произошло странное. Потому что я в этот текст буквально провалилась. Не в произведение, не в сюжет – в сам текст. С первых строк. Я его не читала – я его пила. Я им дышала. Это был чистый, незамутнённый восторг. Я искренне не понимала, как можно это «не осилить» – это же так прекрасно!

Я проглотила «Котлован» за пару вечеров. Конечно, это не было полноценным знакомством с повестью – оно состоялось позднее. А тогда я воспринимала текст в отрыве от содержания, которое на тот момент было для меня не то чтобы тёмным, но всё же достаточно далёким и не особенно интересным. Но это совершенно не мешало мне упиваться самим текстом. Довольно странный, но впечатляющий и запоминающийся опыт.

Мне кажется, именно тогда я впервые осознала, как может воздействовать сама форма, какое значение и какую силу она имеет. Раньше я об этом не задумывалась.

Уже позднее, перечитывая «Котлован» более осознанно, я задумалась ещё и о том, что художественный приём, красоту, завораживающий ритм можно сотворить из чего угодно – хоть из канцелярита. Из лексической избыточности. Из стилевого разнобоя. Если, конечно, таланта хватит :)

В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался – там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них.

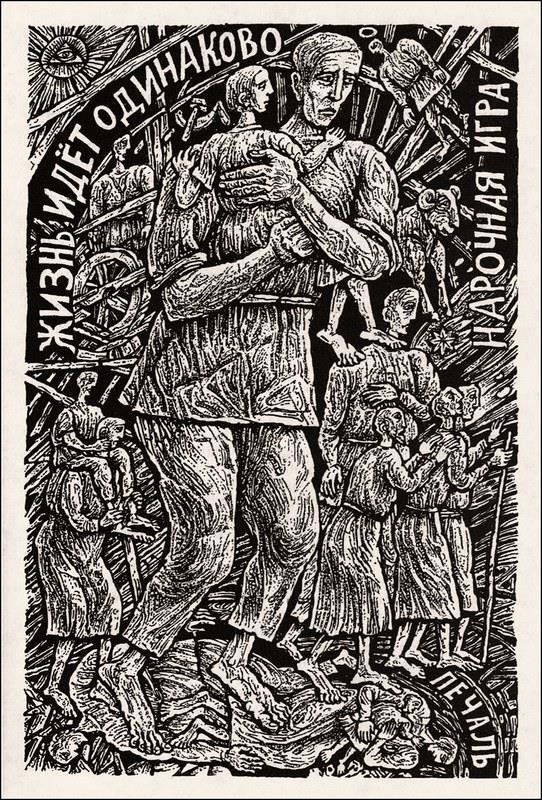

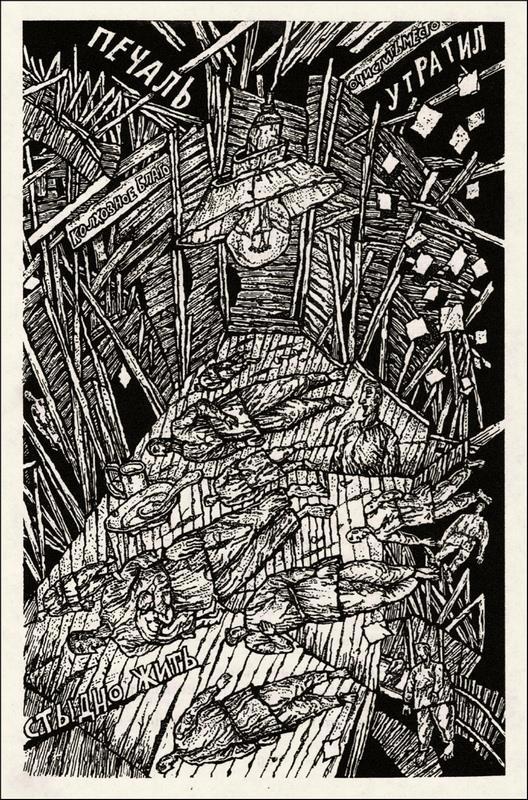

Иллюстрации Александра Антонова:

|  |

Предыдущие:

1. Алексей Толстой, «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

2. Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»