Убьют на дуэли — домой не приходи!

Автор: Аврыло СеляниновичКакое счастье: при свече

творить во славу русской речи

и лечь на снег у Чёрной речки

при секунданте и враче!..

Ни секунданта, ни врача -

убит каким-то нижним чином

по незначительным причинам,

а то и вовсе сгоряча...

Евгений Лукин

Не устаю поражаться обилию мифов, созданных и создаваемых дремлющим разумом человеков. И сегодня хочу попинать грязными сапогами целый мифологический корпус, выстроенный на историческом и социокультурном явлении под названием «дуэль». А ежели конкретно — на дико раздутой теме смертельной опасности данного мероприятия.

Для общего понимания корней явления и его истории настоятельно рекомендую великолепную статью Андрея Ленского. По этим вашим интернетам материалов про дуэли валяется предостаточно, но большинство авторов и в хрустальных мечтах своих не способны работать, как Андрей — основательно, фундаментально и красиво что с точки зрения логики, что в части языка. Кстати, многие аффтары статей про дуэли ничтоже сумняшеся дёргают куски из статьи Андрея, причём не оформляя их в цитаты и не указывая авторства. Так что всячески советую восстановить справедливость и прочесть исходник.

Здесь же и сейчас предлагаю включить логику и заюзать довольно простую математику, школьного курса хватит с лихвой.

Итак, смертельно опасное дело. Дескать, в одной Белль Франс в правление короля Анри №3 погибло на дуэлях от семи до пятнадцати (а у некоторых авторов и до 22!) тысяч дворян. На минуточку: это полноценная армия для полномасштабной войны. Для понимания: Ла-Рошель осаждало 30К войска, а горожан в начале осады было 27 тысяч. Будем для простоты считать, что на дуэлях при Генрихе III уконтрапупили 15 тыщ за 15 лет (именно столько длилось правление), по тыще в год. Ещё ни у кого не проснулся внутренний Станиславский, чтобы встать во весь свой саженный рост и проорать эпохальное «Не верю!»? У меня так он уже охрип — даром, что голос поставлен.

Давайте медленно, по шагам. Ежегодно в государстве по причинам, никак не связанным с войной, эпидемиями, старостью и прочими штатными вещами убывает около 1000 аристократов. По тогдашнему прайсу — два кавалерийских полка. Два полка аристократов ежегодно. То бишь, все прочие причины никуда не деваются, а есть ещё и эта. Внимание, вопрос: как восполнять убыль? Я не просто так выделил слово «аристократы». Это — элита тогдашнего общества, их по умолчанию едва один-два процента от общего населения. Всего два — с учётом женщин, стариков и детей. При этом гибнет, что называется, из элиты элита — мужчины репродуктивного возраста, образованные и обученные воевать. Большинство из них — холосты и бездетны, что отдельно доставляет.

И вот «Л» — логика: чтобы восполнить потери на дуэлях, дворянкам Белль Франс придётся рожать в год на тысячу экземпляров больше. На самом деле на все две, учитывая детскую смертность тех времён. И даже на все три, учитывая, что девочки родятся примерно с той же частотой, а родине нужны исключительно мальчики. И это всё только чтобы восполнить. Причём с немалой гарантией, что отпрысков, опять же, приколют на дуэли, стоит им выйти в свет. Вдумаемся: семья дворян восемнадцать лет растит какого-нито д’Артаньяна — учит его, воспитывает, лечит-кормит-лелеет — и всё ради того, чтобы его прирезал из-за несогласия по части Августина какой-нить Арамис. И потомства сей вьюнош не оставит, кстати. Как и большинство других покойных дуэлянтов. Можете сами на досуге подсчитать, сколько лет потребуется, чтобы извести таким макаром основную массу дворянского поголовья страны. А на деле — и не одной Франции, ибо в Италии (на родине дуэлей, ага!) фигня точно такая же. Испанию и вовсе поминать не к ночи, там и простолюдины навахами машут так, что дворянам завидно. Про реалистичность повышения репродуктивности дворянок на три тыщи экземпляров в год вспоминать стоит?

Вот и я так думаю.

Августин и перевязи — отдельный повод для восхищения, о нём ниже. Пока же отметим: смертность на дуэлях преувеличена минимум на порядок. Иначе картинка не складывается. И это имеет вполне реальное объяснение.

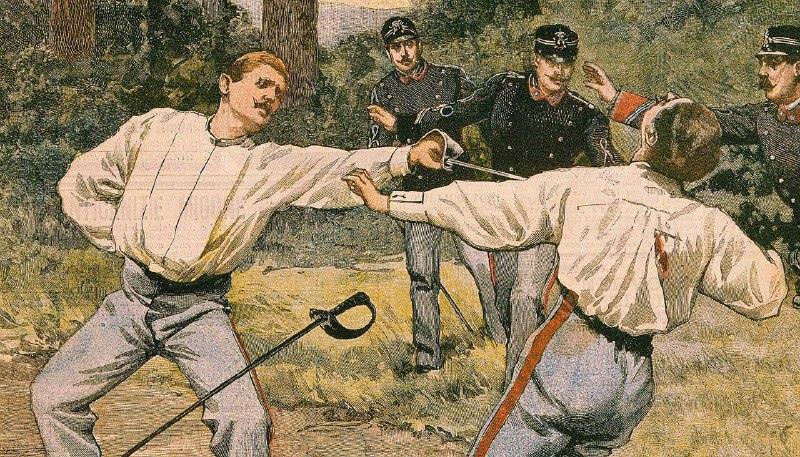

Дуэли бывали трёх разновидностей. Первая, составляющая около 90% общего числа — дуэль до первой крови. Поединок мог длиться не один час, и требовал от участников всего их фехтовального мастерства. Поскольку его заканчивало единственное касание лезвием кожи. Соответственно, каждый участник был в первую голову озабочен защитой, а не нападением. При таком подходе тактика бойцов целиком состояла из кучи обманных и защитных движений, совершаемых на безопасной дистанции. И ранения, как правило, получала рука, сжимающая меч — как наиболее досягаемая часть тела. Как правило же, едва это происходило, дуэлянты считали причину спора исчерпанной, пожимали друг другу руки (а то и обнимались с хохотом) — и двигались в ближайшее заведение отметить хорошо убитое время. Именно такие схватки имели поводом откровенную ерунду вроде споров о покрое одежды и/или богословских диспутов.

Вторая разновидность — дуэль до серьёзной раны. Делающей невозможным продолжение поединка. Из оставшихся 10% эта разновидность занимала 8-9. Тут и причины были куда весомее (от сатирической эпиграммы в альбом до перехваченной любовницы), и сам бой длился заметно меньше по времени, и дистанция из дальней быстро сходилась до средней и даже короткой. Поскольку серьёзная рана — это корпус и, чаще всего — ноги. Завершение бывало примерно тем же — рукопожатие и примирение, — но здоровья на пьянку у проигравшего частенько не оставалось. Да и риск помереть от врачебной помощи существенно возрастал — в то время доктора предпочитали мыть руки не до, а после операции. Со всеми вытекающими.

Наконец, не более двух процентов составляли дуэли до смерти одного из противников. Именно их правители старались запретить, именно за них карали особо серьёзно (вплоть до лишения титула и владений вкупе с повешеньем, как простолюдина), именно для них причины бывали на уровне «не может жить, пока жив другой». И не стоит полагать предков напыщенными идиотами, способными вызвать на смертельный поединок человека, косо глянувшего или неосторожно пошутившего. Люди в те времена знали истину, которую успешно позабыли современники, чьё представление об оружном бое и дуэлях ограничивается максимум просмотренными фильмами и прочитанными романами. Истина эта звучала так: если ты оказался на дистанции смертельного удара, то и противник находится на ней же. В пару с этой истиной работала ещё одна: ни одно оружие не убивает мгновенно.

Результат совместной работы этих двух истин — почти нерушимое правило: смертельный поединок имеет в итоге либо труп и инвалида, либо два трупа. При этом длится он считаные мгновения, поскольку противники не заботятся о собственной жизни и здоровье. Ими движет единственный императив — убить подлую тварь. А поскольку это стремление взаимно, почти всегда оба дуэлянта его успешно реализуют. Разумеется, при серьёзной разнице в мастерстве владения клинком шансы выжить у настоящего мастера выше, но штука в том, что для смертельного боя особого фехтовального умения и не требуется. Очень средний боец с реальным боевым опытом легко уложит записного бретёра, ни разу не бившегося в строю на поле. Но при этом сам всё равно почти наверняка будет ранен — а далее см. про врачей.

Итак, пропорции по трём типам дуэлей получаются следующие: 90/9/1. С колебаниями в пределах двух лаптей. Согласитесь, абсолютно иная картинка?

Отдельно следует отметить институт секундантов. Все или почти все авторы сходятся в том, что изначально секунданты были обязаны следить, чтобы всё прошло по канонам и правилам. Так вот: всё — это именно что всё, включая и тип поединка. Если дуэль предполагается до первой крови — она никак не должна перейти в дуэль до серьёзной раны или тем паче до смерти. А перейти она может легко: дуэлянты слишком увлекаются процессом, да ещё и стараются вербально поддеть оппонента. Концентрация адреналина частенько отшибает мозги, а остроты легко переходят в серьёзные оскорбления, с логичным итогом. Именно для этого рядом находятся секунданты — они должны просечь момент, когда кто-то из противников (или оба) чрезмерно увлёкся, и разнять придурков, пока те друг друга не прирезали. Причём по косвенным сведениям, им разрешалось даже оглоушить подопечного — пусть не канделябром, но шпага в ножнах тоже ничего.

Потом сам спасибо скажет.

Согласитесь, при таких раскладах становится легко объяснимой деланная грозность монархов по отношению к дуэлям при их же реальной пофигистичности. Случаи, когда выживших дуэлянтов наказывали в полном соответствии с заявленными карами, можно перечесть на пальцах, и разуваться не придётся. Подавляющее же большинство поединков было отличным способом выпустить пар, да ещё и поддерживать хорошую боевую кондицию. Никто не спорит: мероприятие всё одно рисковое, и чреватое тем ещё боком. Но и на сотую часть не такое смертельное, как нам рекламируют фильмы и романы. Главное же: невозможно участвовать в более чем паре смертельных дуэлей и ладно бы выжить при этом — но вообще не получить ни царапины. А уж везунчика, положившего с полдюжины оппонентов, скорее всего ждал кинжал в спину в тёмном переулке или порция ОВ в продовольствии. Легенды о записных бретёрах и браво на поверку оказываются не более чем легендами.

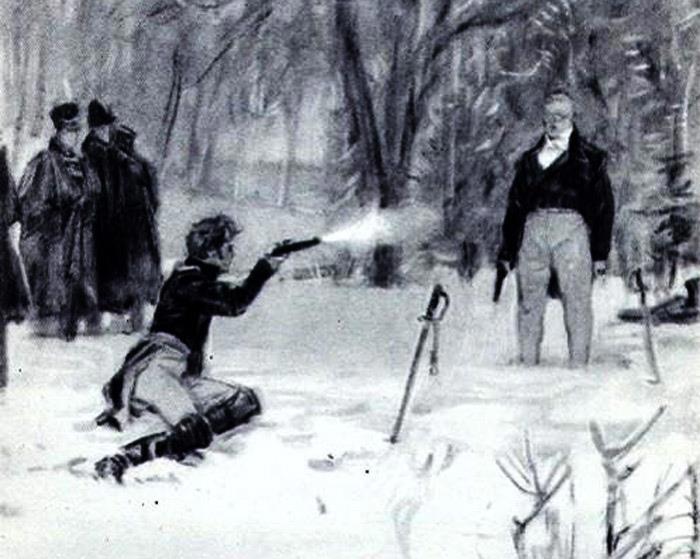

Впрочем, остаётся вопрос: а как же огнестрел? С пистолетами-то дело явно стало хуже и опаснее, даром, что шансы участников заметно подравнялись...

Стало, не спорю. Но не в десять и уж тем паче не в сто раз. Кроме того, изобретательность человечья удержу не знала, и дуэли на огнестрельном оружии быстренько обросли такой же, если не большей бахромой регламента и правил, что и холоднооружейные. Правда, у них не было официального разделения на виды, как у мечевых, но негласная разница существовала. Так, если человек не хотел убивать и даже калечить противника, он мог и вовсе не стрелять — см. «Выстрел» Александра нашего Сергеича. Также увеличилось число ранений серьёзных, но не смертельных: дуэлянты часто целили в конечности или впритирку с телом противника. Был весьма популярен навык имитации промаха — поскольку демонстративный выстрел вверх или в сторону могли счесть дополнительным оскорблением. В общем, довольно быстро придумали уйму способов свести дуэль к малой крови или обойтись вовсе без неё.

Опасность, разумеется, никуда не делась. Да, дуэльные пистолеты качеством были заметно выше обычных армейских, и били куда точнее, и калибр у них обычно меньше. Но это не отменяло мощной отдачи и дрогнувшей руки. Опять же, «били точнее» — понятие весьма расплывчатое. Сегодня нормативы по стрельбе ПМ-1 и ПМ-3 выполняют на дистанции 25 метров. Пару веков назад минимальная дистанция на дуэли, ограниченная барьером, составляла обычно 20 шагов (от 12 до 15 метров, шагали при отмеривании более размашисто, чем обычно). Человек, с оружием не знакомый, и из ПМ на такой дистанции больше пуль мимо мишени положит, чем в неё. А уж ежели возьмёт дуэльный «лепаж» или «ляфоше»...

— Да, — отвечал он, — выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно, — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. — В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности, — а ты, мой друг, попадёшь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В своё время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадёте в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Смотрим один раз. Опытный стрелок уверенно бьёт на тридцати шагах (20-23 метра) мишень габаритами около 10х5 см. Причём пусть из знакомых пистолетов, но не дуэльных, а боевых (что сложнее). Согласитесь, в таком раскладе ему не составит труда, имея в руке качественный дуэльный ствол, гарантированно прострелить бедро или плечо противнику, находящемуся на заметно меньшей дистанции. Ещё проще выстрелить впритирку, сымитировав промах. И граждане довольные расходятся по домам.

Однако, как известно, пуля летит на крыльях случайности. И, честно говоря, основное количество смертей на огнестрельных дуэлях я как раз склонен относить именно к этой категории. Поскольку сколь качественным ни был бы пистолет, но единственный огрех при заряжании (скажем, излишне тугой или, напротив, недодавленный пыж) всё его качество сведёт на нет. Пуля, отлитая неточно под калибр или неидеальной формы — тоже. Наконец, стреляются люди в очень разные времена года и в разных местах. Тридцатиградусный мороз вполне способен внести заметные коррективы в процесс выстрела из дульнозарядного оружия.

Отдельной графой шли заведомо смертельные варианты дуэлей: через платок, ствол-в-ствол, с трёх шагов на счёт или «американка». Результат у них был аналогичен третьему виду для холодного оружия — два трупа либо труп и калека. Но эти варианты практиковали кабы не реже, чем смертельную дуэль на шпагах или рапирах.

Так что в практику дуэлей на пистолетах быстро ввели традицию, позволяющую примирить стороны без стрельбы. И это, к слову, была обязанность секундантов. Александр Наше-всё за свою недолгую жизнь 21 раз слал вызовы на дуэль и 6 раз их получал. Летальным оказался один, причём козлина Дантес явно и недвусмысленно собирался убивать, а не имитировать и не ранить. Пушкин это понял, увы, поздно, но речь нынче не о том. А о том, что из 27 дуэлей Пушкина состоялись всего пять, включая последнюю, и при этом, будучи отличным стрелком, сам он никого не убил и даже не ранил. Главное же: АСП имел репутацию склочника, но не более. Его случай вполне укладывался в тогдашнюю норму. И по количеству вызовов, и по соотношению их числа к состоявшимся дуэлям. И, увы, по результатам последней.

Резюмируем, господа. За все века существования института дуэлей они практически никогда не вносили заметных корректив в убыль населения. Народ на сих мероприятиях откидывал кеды и получал увечья куда реже, чем сегодня в автокатастрофах. Алсо когда тебя, %username%, посетит желание вписать своему герою дюжину-другую убитых на дуэли противников — гони это желание тряпками, пропитанными уриной. Врать следует так, чтобы верили все, не исключая и внутренних Станиславских. А ещё лучше вовсе не врать.

Правда, тогда тебе точно никто не поверит.