Где-то в небесах-2 (ШиП для Калейдоскопа Вселенных)

Автор: Погорелов Никита АлександровичВ прошлом посте мы говорили о пассажирской авиации и лучших истребителях мира, но подняться на такой технический уровень после Четвертой Мировой могут не только лишь все. Поэтому трудяги поля боя выглядят иначе:

Птичка-невеличка

Аргентинский штурмовик IA 63 Pampa - практически золотой стандарт ударной авиации мира ШиП. Самолеты, которые ИРЛ используются в основном как учебно-боевые, здесь абсолютно серьезно воюют.

Примерные ТТХ: максимальная взлетная масса 5-6 тонн, максимальная скорость 700-900 км/ч, боевой радиус 300-1000 км, боевая нагрузка 1000-1500 кг на 5 точках подвески (бомбы, НАР-ы, УРВВ), типично одна 30-мм пушка. Звучит скромно, но в мире ШиП есть магия. Посадив вторым пилотом иллюзиониста, элементалиста или гравитационщика, можно существенно расширить возможности даже такой неказистой машины.

Главное преимущество данной конфигурации — производство легко наладить даже в рамках относительно небольшой и бедной страны. ИРЛ аналоги самостоятельно разработаны Чехией (L-39 Albatros), Румынией (IAR 99), Югославией («Супер-Галеб»), Италией (многочисленные). В нашей АИ практически каждая арабская страна к концу Великой Ближневосточной Войны имела не собственное так лицензионное, но полностью локализованное производство. Для Ирана и Египта такие машинки стали первой ступенью к истребителям третьего поколения собственной конструкции. Иран смог создать аналоги состоявших у него на вооружении до 1973 года «Фантома» и «Тайгера». Египет дорос до своей версии уровня МиГ-19 прежде, чем купил новые истребители у ЕСС. Зато сделал сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик уровня «Ягуара». Зачем?

Из-за принципиальных недостатков стандартной конфигурации. Здесь все же есть пространство для дискуссии. Противники тяжелых штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков утверждают, что из-за развития армейской ПВО, в том числе насыщения войск ПЗРК, авиация при штурмовке вынуждена полагаться исключительно на эффект внезапности, и сделать более одного-двух заходов на цель все равно не получится. В силу чего, более серьезная нагрузка, чем у «Пампы» для штурмовика избыточна: он не успеет прицельно отстреляться. Эта точка зрения достаточно хорошо подтверждена опытом. Но есть мнение, что проблема с ПВО именно в невозможности легкого штурмовика ей что-то противопоставить. У таких самолетов слишком слабый двигатель, который не позволяет как следует втопить на выходе. Броневая защита тоже никакая, и при удаче самолет сбиваем даже из пехотного пулемета. Попытки улучшить выживаемость делают самолет больше и тяжелее. По этому пути пошли египтяне и, чуть раньше, индусы.

Бразилия, как самая богатая, села на оба стула сразу, сделав основной легкий штурмовик вообще турбовинтовым. Новейший бразильский штурмовик Super Tucano выбивается из коридора стандартных параметров только скоростью чуть менее 600 км/ч. Зато его труднее заметить, чем коптящий хреновым двигателем местного производства джет. С учетом относительной дешевизны эксплуатации, самолет весьма востребован. Практически все пользователи более раннего Tucano заказали улучшенную версию. Многие другие страны (Швейцария, Марокко, ЮАР, Таиланд, Финляндия, пока была независимой, многие государства бСША) тоже производят для себя винтовые легкие штурмовики. Позиция Бразилии как экспортера укрепляется тем, что она раньше, чем ИРЛ, сделала свой аналог «Сайдвиндера», по умолчанию и без шаманства интегрированный с бразильскими штурмовиками. Так что, Super Tucano могут быть опасны даже для продвинутого истребителя, прельстившегося на легкую цель.

С другой стороны, Бразилия, в рамках технологического доминирования, сделала и одноместный тяжелый штурмовик «Центавр», где продвинутая электроника существенно разгружает пилота. И морскую модификацию, летающую с бразильских авианосцев. Эксплуатационная перегрузка, максимальная скорость, дальность и боевая нагрузка тоже превосходит таковую у легких штурмовиков. Есть броневая защита, есть резерв мощности двигателя, позволяющий активно маневрировать. Единственная проблема — отсутствие второго двигателя. Но единственный двухдвигательный реактивный штурмовик в этой АИ создали в ЕСС. Речь о старом-добром «Граче».

В небе гордо реет як

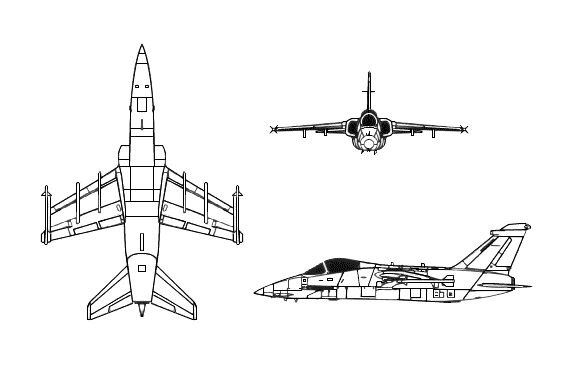

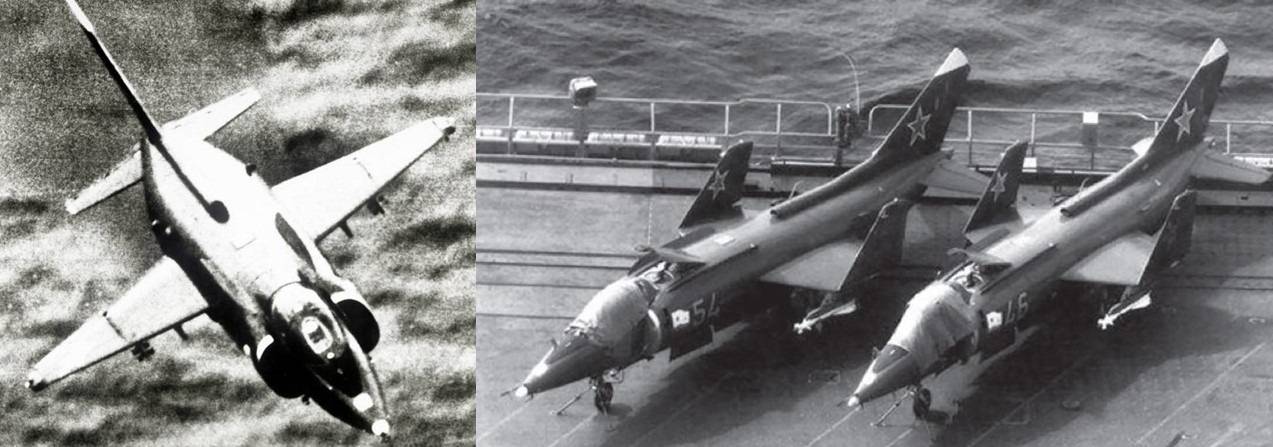

При такой конкуренции Як-36М не так уж плохо смотрится на фоне прочих штурмовиков даже при компоновке ИРЛ. Та же боевая нагрузка, скорость даже побольше. Имеет проблему с боевым радиусом, но она лечилась бы при взлете с коротким разбегом, доводясь до тех же 300 км. Одна беда, подписать по этому самолету до ТМВ все успели, но начать серийное производство и подготовку пилотов — нет. И производство двигателей — не успели уже никогда.

Однако, после войны ЕСС остро нуждался в эскортных авианосцах. У него образовалась слишком большая зависимость от средиземноморских торговых путей, на которых орудовали пираты. Бороться с пиратами намного удобнее, если у тебя есть оперативная воздушная разведка и поддержка. Для этого было два унаследованных от СССР вертолетоносца, счастливо избежавших участия в сражениях ТМВ, и спущенный на воду корпус задуманного ТАВКР «Киев», слегка покрытый радиоактивной пылью, но в целом годный к достройке. Поскольку дедлайн «еще вчера», а палубные вертолеты Ка-25 и летчики для них уже имелись, было принято решение достраивать «Киев» в вертолетоносец, полностью забив на ракетоносную функцию и не имея под него СВВП, а там посмотреть.

Практика ближайших пяти лет вскрыла проблемы. Вертолеты не могли достаточно эффективно решать задачи по поиску и уничтожению маневренных катеров. Слишком медленные, покрывают слишком маленькую площадь, плохо маневрируют из одного района в другой. Всего по 14 машин на «Ленинграде» и «Москве» — это возможность круглосуточно держать в воздухе один патруль из двух вертолетов на расстоянии 150-200 км от корабля. «Киев» был более вместителен, но он был один. Флот просил нормальные патрульные самолеты сухопутного базирования. Давали плохо и мало из-за проблем с епархией и вообще созданием тяжелых машин. Тогда запрос изменился на «палубный самолет, способный летать с доработанного ТАВКР».

Тут уперлись в отсутствие двигателя. Однако, нашлись три трофейные вертикалки от «Фокера», в которых можно было подсмотреть конструктивные решения. В частности, двигатель от «Роллс-ройс» с четырьмя поворотными соплами. Вариацию на тему в Германии смогли сообразить, доработать под нее Як-36М тоже смогли. Увы, быстро стало очевидно, что (а) сверхзвука не будет (ну и ладно) и (б) вертикально самолет вообще не взлетит (с нормальным запасом топлива и боевой нагрузкой). На (а) забили, благо не очень-то и хотелось для выполняемых задач. Касательно (б), посмотрели на «Киев», увидели там девственно чистую носовую часть, так и не получившую ракеты, и решили в рамках умеренной модернизации бахнуть трамплин. А самолет сделать под короткий разбег с использованием трамплина. С помощью французов (с ними тогда еще дружили) осилили первую часть плана. Вторая ИРЛ не срослась из-за сложности подбора необходимого алгоритма управления вектором тяги двигателей. В АИ результатом стал «альтернативный» Як-38, представляющий собой нечто среднее между «историческим» и «Харриером на минималках». Хочешь жить — умей вертеться. Плюс есть ментаты, которым легче со сложными алгоритмами, и гравитационщики, которые могут корректировать ситуацию. Боевой радиус благополучно довели до 420 км, самолет приняли, под него даже новый авианосец (ТАВКРами их уже никто не называл) «Минск» заложили.

А потом отношения с Францией испортились. Возникла реальная вероятность морских боев в Средиземном и Северном морях. Поскольку у Франции уже было два авианосца с «Супер-Этандарами» и низколетящая ПКР «Экзосет», используемая с них, пришлось срочно задуматься о создании палубного перехватчика. Дедлайн, опять же, «еще вчера». Пока вдолгую шла работа над МиГ-23МЛК и авианосцем «Берлин» для него, здесь и сейчас по готовым лекалам строился третий систершип «Киева», а адмиралы чесали репу, как сыграть мизер с тремя дырами. Без прикупа — никак. Поэтому в Бразилии прикупили упомянутую выше «Пиранью». Такое ноу-хау ЕСС как нашлемная система целеуказания, позволяло резко снизить требования к маневренным характеристикам самолета. В новой комплектации Як-38 (Як-38П) оказывался вполне способен вести воздушный бой. Не с «Миражом-2000» конечно, но тот пока с французских авианосцев не летал. В остальном, низкая эффективность ДВБ уже была понятна, и обстрел аналогами AIM-7 предполагалось пережить под диполями.

Из-за ограничений двигателя имеющиеся в ЕСС самолетные РЛС не влезали на Як-38 никак. На разработку новой компактной РЛС денег не давали, мотивируя это тем, что нечего дублировать НИОКР, и вообще скоро у вас будет МиГ-23МЛК (спойлер — нет; к ЧМВ «Берлин» только спустили на воду, спасибо что в Керчи). Поэтому для перехватчика предполагалось работать по внешнему наведению... которое уже показало свою ненадежность в ходе ВБВ. Чтобы оснастить палубную авиацию хоть какими-то РЛС, пришлось пойти на бюрократический трюк. Заказали серию ГСН от новых ПКР под предлогом «исследования вопросов группового применения ПКР в условиях РЭБ», после чего полученную матчасть неформально допилили уже под самолет по согласованию с его разработчиком. Да, требования к бортовой РЛС и ГСН ПКР разные, в том числе по ресурсу и ряду других параметров. Но голь на выдумки хитра. Да, получившаяся конструкция недалеко ушла от радиоприцела. Но первичный вывод палубного перехватчика на цель все равно был по данным с корабля и вертолетов ДРЛО, а в сложных метеоусловиях и ночью иметь даже такую РЛС лучше, чем вообще никакой.

Так у ЕСС появились пусть стремные, кустарные и с ограниченными возможностями, но сразу два авианосца в строю и третий на стапеле. К новой войне его успели достроить, и в битве при Кальяри все это даже неплохо выступило. Хотя тут как посмотреть. Касатонов приписал себе победу по факту отступления французов, которые исчерпали все «экзосеты» и понесли тяжелые потери в самолетах, не сумев потопить ни один корабль 1-го ранга. И по очкам: поймать одну отстрелявшуюся из Тирренского моря субмарину все же удалось, месть за Вену как бы свершена. Но стратегического смысла в сражении не было. Ключевые промышленные центры Европы уже лежали в руинах. С точки зрения уходивших в Кайенну французов, они плюс-минус благополучно отбились от назойливых «евросоциалистов». Совсем не похоже на Крит.

К 2004 году эти авианосцы дышали на ладан, как и их самолеты, но в Карском море оказались вполне полезны против оснащенных еще хуже крыс.

Перестроились крепости

Тяжелых бомбардировщиков в мире ШиП не то чтобы не случилось, но почти. Аргентинская «Ланца» уже упоминалась, индусская копия копии Ту-16 — тоже. Однако, в целом международная ситуация сложилась так, что готовившиеся воевать друг с другом страны обычно не испытывали проблем с достижением всех ключевых целей на территории противника обычными истребителями-бомбардировщиками, просто взявшими с собой ПТБ. Странам же Совбеза, располагающим ядерным оружием, оказалось проще развивать флот и баллистические ракеты в качестве его носителей. Поиском подводных лодок они, конечно же, озадачивались. Класс противолодочных самолетов развивался, но в основном это были турбовинтовые самолеты.

Единственной страной, которая в межвоенный период озадачилась и смогла, был ЕСС. Ракетоносцы Ту-16 показали себя очень эффективным оружием в ходе ТМВ: как при добивании кораблей, так и в качестве носителей противорадарных ракет КСР-11. И, разумеется, при нанесении тактических ядерных ударов. Учитывая, сколько их понастроили, даже к концу войны на вооружении ЕСС оставалось несколько сотен машин. Учитывая, что с подводными лодками все было намного хуже (к ЧМВ смогли построить только 4 подводных ракетоносца), как и с МБР (ни Южмаш, ни ОКБ-52 не пережили разоружающий удар, из МБР выжило производство только Темп-2, и к ЧМВ было готово несколько десятков), на воздушную компоненту ядерных сил ЕСС возлагал большие надежды. А доставать им надо было до Японии, которая оккупировала треть территории бСССР. Пока для прямой конфронтации сил не было, но была поддержка повстанцев в Сибири и был дискомфорт от нахождения под прицелом японских МБР без возможности достать в ответ.

Ту-16 не доставал до Японии с территории ЕСС без двух дозаправок в воздухе. Ту-95 доставал, но при этом большая часть траектории проходила над японской Сибирью и была в целом довольно предсказуема. Высотный и турбовинтовой самолет был слишком уязвим для японских истребителей, если они таки поднимутся. Проблему предполагалось решать путем полета Ту-16 в один конец с напутствием: «на обратном пути вас постарается найти заправщик». Требовался самолет, который (а) может отстреляться КР по Японии и вернуться, (б) имеет достаточный запас маневра, чтобы отклоняться от самой очевидной траектории, и (в) может прорывать ПВО. Решение (в) очевидно заключалось в изменяемой геометрии крыла и сопровождении группы ракетоносцев таким же самолетом, но набитым аппаратурой РТР/РЭБ. Короче говоря, пара Ту-22М, переделанных в бомбардировщики (их производство худо-бедно восстановили к началу 80-х, заодно увеличив дальность), сопровождается Ту-22МП. Первая волна выносит Байкальский позиционный район ПВО, вторая (включающая уже все Ту-95) проходит за ними. С (а) и (б) все по-прежнему сводилось к доброму напутствию. Создать что-то уровня Ту-160 ЕСС закономерно не смог, так что, до самой ЧМВ летуны иронично расшифровывали название модификации МБ как «может быть (вернемся)».

По своему основному назначению Ту-22МБ так и не слетал, только на Францию. Но когда некоторые из этих машин достались РССР, у них обнаружилось существенное преимущество по сравнению с ИРЛ-аналогом. Авионика изначально затачивалась в том числе под применение высокоточного оружия «воздух-земля». Считая ракеты Х-29 (лазерное или телевизионное наведение) и Х-58 (противорадарные), предполагаемые к размещению на балочных держателях. А чем еще было громить ПВО на Байкале? Инерциальная система производства ЕСС отличалась крайне низкой точностью, и без спец-БЧ была ни о чем. Аналога TERCOM создать не получилось. Оставалось вырубать радары с помощью Х-58 и, войдя в прямую видимость цели, добивать выживших с помощью Х-29, давая подсветку собственным бортовым оборудованием. С которым сумрачный гений заморочился, обеспечив возможность одновременно ставить до трех «разноцветных» меток, и программировать ракету перед запуском, чтобы шла на свой «цвет». А купив у Бразилии для совсем других целей «Пиранью»... решили приткнуть и сюда. Тоже крепить на балке, и добавить в экипаж «стрелка», который наводил бы эти ракеты на атакующие истребители с использованием нашлемного целеуказания. Несколько Ту-22МБИ («может быть и нет»), доработанных под такую опцию, даже успели поступить в войска.

.jpg/1280px-Kh-29L_(1).jpg)

Каждый МБ мог бы сбросить на цель до 18 таких

Концептуальный недостаток в виде необходимости кружить на огромном бомбардировщике в прямой видимости атакуемой цели несколько минут, высокоточно наводя ракеты, оставался, но если ты служишь на самолете МБ, приходится вырабатывать здоровый фатализм. Для его решения рассматривался опытный вариант: вешать под корпусом беспилотник, который кружил бы в прямой видимости цели, передавая данные с камеры на Ту-22МБ, где оператор назначал бы обнаруженные цели для телевизионного наведения Х-29. Носитель все равно должен был показываться для пуска ракеты, но после него мог сразу прятаться за горизонтом. Не успели. К счастью, на интересующем ТВД ожидались повстанцы, готовые подсветить нужные объекты лазером. Под которых даже делали модификацию более дальнобойных ракет с лазерным наведением, но не успели. Так что, описанное в части 4 применение, невозможное для ИРЛ Ту-22М, для АИ Ту-22МБ вполне штатное и даже задуманное. Возможность применять высокоточное оружие за несколько тысяч километров от баз пригодилась в войне с Ордой. А вот проверять на практике гениальные идеи об автономно громящих ПВО армадах тяжелых бомбардировщиков почему-то никто не стал...

Че там у шведов?

Странно, что в комментах к первой части никто не спросил. Но тут и говорить не о чем. Шведский авиапром исторически был довольно самодостаточным, и в нашей АИ жил без глобальных изменений. Благо "Гриппен" исправляет как раз те недостатки предшественников, которые в нашей АИ становились причиной несоответствия четвертому поколению.