"Vagabond", Такэхико Иноуэ/"Десять меченосцев", Эйдзи Ёшикава

Автор: Мирон КарыбаевМиямото Мусаши (Мусаси), он же Шинмэн (Синмэн) Такэдзо — личность культовая. Легендарный мечник эпохи Токугава, не проигравший ни одного поединка, жестокий зверь, выросший в мудрого воина, основатель собственного боевого стиля и духовный наставник для последующих поколений — человек очень выдающийся, одним словом. В культуре, понятно, тоже светился немало, но сегодняшней темой будет манга "Vagabond" ("Бродяга") за авторством Такэхико Иноуэ.

История посвящена становлению Такэдзо, превращению его из неуправляемого монстра в легендарного воина, "Святого Меча", и, на мой взгляд, это образцовый пример того, как нужно писать развитие персонажа. В диалогах с харизматичными персонажами, в боях, наедине с собой Мусаши постоянно размышляет, анализирует, решает бесчисленные внутренние конфликты — среди всех, идущих по Пути Меча, он выделяется не cтолько силой, сколько образом мыслей: пробитая гвоздём ступня, срез на цветочном стебле, случайно оброненное противником слово становятся поводами для глубоких рефлексий.

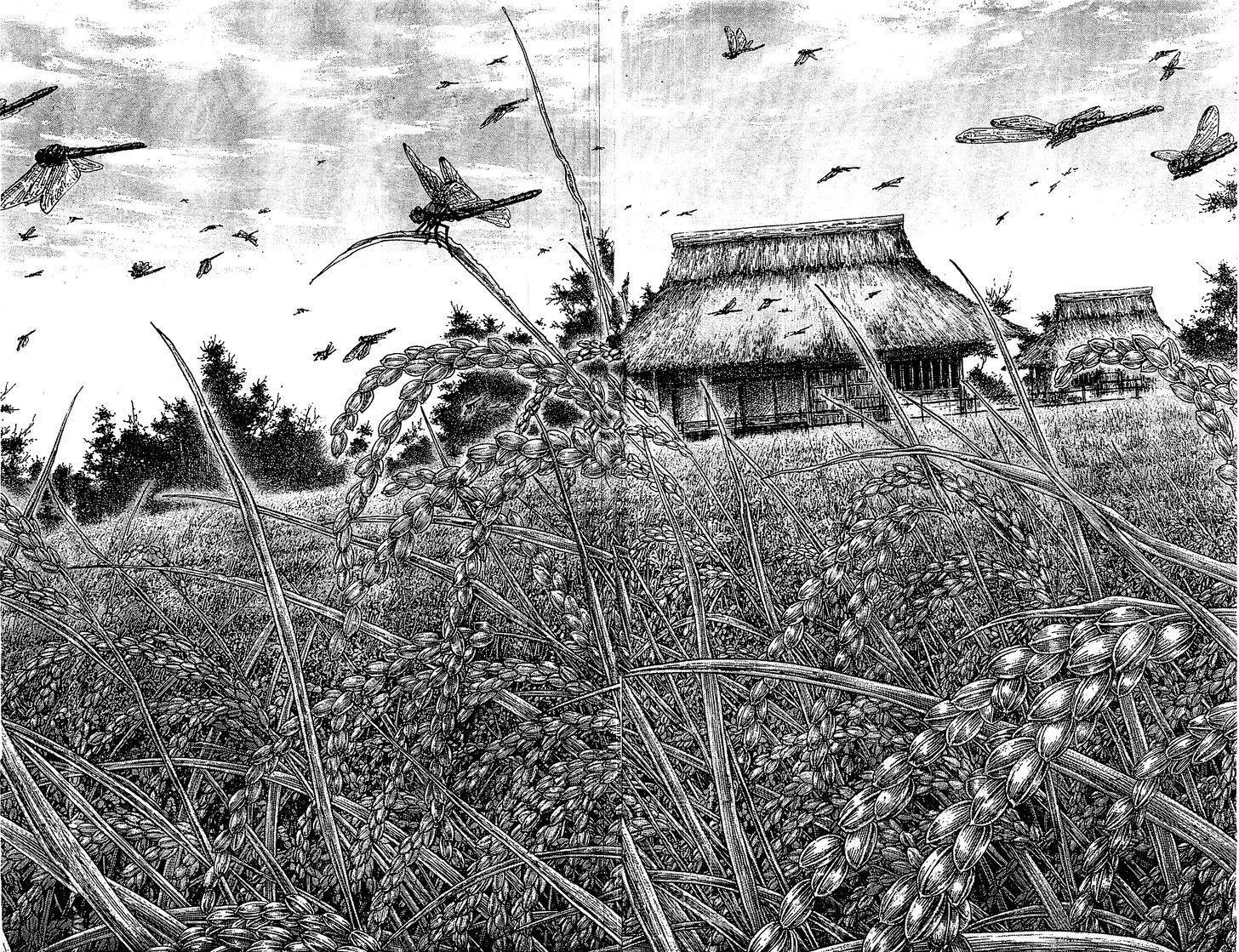

А ещё здесь просто невероятная рисовка.

Тут стоит сказать, что основой для манги послужил роман Эйдзи Ешикава (Ёсикава), который так и называется "Миямото Мусаши", но в нашем переводе почему-то "Десять меченосцев". И он гораздо слабее, я после манги был сильно разочарован и не стал даже дочитывать. Если посредственный язык ещё можно списать на переводчика (на названии пёрлы не закончились, чего только стоит перевод "кусаригамы" как "цепного шестопёра с серпом", что не только громоздко, но и терминологически неверно), то упрощённых персонажей и подачу размышлений прямым текстом, "в лоб" — нет (тут, конечно, визуальный формат выигрывает). Книга вообще выбивается из привычного по Акутагаве и Дадзаю образа японской литературы и больше похожа на авантюрный роман в духе Дюма.

Из плюсов: роман более историчен и объясняет некоторые моменты из манги, например, чем занимался Мусаши в четырёхлетнем таймскипе (сидел в темнице и читал умные книжки, лол). Ну и воспринимается гораздо бодрее, этого не отнять.

Вагабонд вообще очень неспешен. Герои в поединках чаще обмениваются репликами, чем ударами — тема стандартная для японщины, но здесь диалоги действительно интересные и глубокие. В них противники пытаются преодолеть не столько противника, сколько себя. Показательна арка с монахом Иншюном — оппонентом столь серьёзным, что при первой встрече разбудил в Мусаши, уже прошедшем войну и множество поединков, страх смерти и вынудил великого воина убегать, роняя кал. Последующие десяток глав посвящены его размышлениям, беседам с буддийскими монахами, усмирению собственного честолюбия и кровожадности. На второй бой с Иншюном Мусаши выходит уже просветлённым и победившим страх смерти, переродившимся в другого человека... чтобы после победы снова сорваться и стать таким же, как прежде. И это чертовски точно подмечено — личность, вынужденная быстро вырасти над собой в экстремальных условиях, не может удержаться на этом уровне долго и неизбежно скатывается назад.

Знаете, как это выглядело в книге?

А никак!

Иншюн здесь — не неоднозначный персонаж с трагической историей и внутренним конфликтом, а просто третьестепенная картонка, по ходу дела спасающая Мусаши от банды бандитов, никакого столкновения с ним не происходит. Да и не нужно оно, потому что к этому моменту (примерно четверть книги) Мусаши уже просветлённый, как Будда, и лишнее насилие ему неприятно. Вот такие дела.

Любопытен и подход к второстепенным персонажам. В подобных историях как бы принято раскрывать противников героя незадолго до либо во время поединка; получается как бы столкновение двух равных персонажей, за каждого из которых можно болеть, но мы же всё равно понимаем, чья правда и кунг-фу окажется сильнее. Здесь эта структура усложена, и оппоненты Мусаши вводятся в сюжет и становятся полноценными персонажами задолго до их встречи. Автор не стесняется периодически отодвигать главного героя на задний план и посвящать иногда десятки глав другому персонажу, переживающему свои трудности, сражения, духовный рост. Получается как бы история не столько про Мусаши, сколько про ряд мечников, странствующих по Японии с целью стать сильнейшими, и каждый находит свои ответы на этот и другие вопросы. Персонажи иногда пересекаются, иногда исчезают, чтобы появиться через многие тома в совершенно неожиданном качестве, кто-то навсегда откладывает меч в сторону, кто-то окончательно слетает с катушек. Каждый из них — в первую очередь герой собственной истории и только во вторую (и то не всегда) будущий противник главного героя. Всё это работает на сквозную идею — любимую японцами проповедь высокого гуманизма через нечеловеческую жестокость.

Такая вот получается история. Неспешная, задумчивая, очень красивая и местами как будто топчущаяся на месте. Читатель, ожидающий получить от Вагабонда сюжет, рискует увязнуть в филлерах и неторопливом темпе повествования, а в конце получить оборванную на полуслове историю — автор восьмой год в хиатусе и едва ли оттуда когда-нибудь выйдет. Забавно, что и в этом можно найти некоторую поэтичность. Получается, что в чтении Вагабонда нет результата, а есть только процесс. И нет Цели, а есть только Путь.