Два автора

Автор: Татьяна БуглакСначала я хотела назвать пост «Две книги», но на самом деле книг тут упомяну больше. Называть «Два писателя» тоже неверно, потому что один из них писателем никогда не был, есть только одна его повесть. Так что наиболее точное название именно такое – «Два автора».

Было это в самом начале девяностых, скорее всего, летом девяносто второго, потому что в девяностом книга до нас точно не могла дойти, а в девяносто первом в стране были совсем другие проблемы, и даже мы, дети, понимали это отлично. Так что, скорее всего, девяносто второй. Как раз к тому времени я и с творчеством другого автора, настоящего профессионала, познакомилась достаточно неплохо.

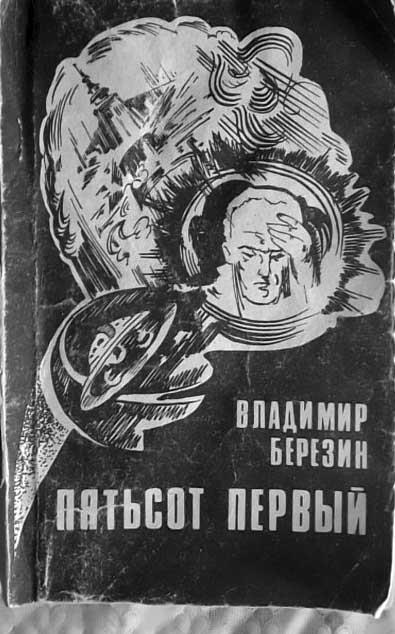

Я не знаю, каким чудом в наш сибирский Нижневартовск принесло в книжные эту книгу, ведь издана она в Душанбе в 1990 году, в каком-то издательстве «Ирфон» минимальным для советского времени тиражом в 15 тысяч. Автор – Владимир Березин, называется « Пятьсот первый». Фактически это начало классической космооперы со всеми отличительными признаками: молодые ребята, лет по восемнадцать, оказываются на космическом корабле, воюют с врагами, исследуют непонятную, смертельно опасную планету. Конец предполагает обширное продолжение, но его не было. Насколько я потом смогла узнать, повесть была издана или незадолго до смерти автора, или уже после.

Повесть слабая, огромное число не просто провисов логики, но провалов, редактуры никакой, о корректуре вообще молчу. Всё это я видела и тогда, в детстве. Но… Книга эта до сих пор цепляет меня. Почему? Нет, не закрученностью сюжета, не оригинальностью – последняя могла быть таковой тогда, в начале девяностых, пока на лотки не хлынул вал томиков в цветных обложках. Она зацепила меня другим. Двумя особенностями. Первая – это безграничная искренность, любовь к тем друзьям, о которых говорилось в книге. При чтении понимаешь, что друзей он писал с натуры. Ну просто невозможно настолько сильно и искренне описать Бяху-Гнома и здоровенного Армяна – молодых ребят, на пару дерущихся с бандой из соседнего квартала. Не с братками, а с точно такими же парнями, ничего ещё не знающими ни о рэкете, ни о крышевании, ни о других «прелестях» ближайшего будущего. Просто ребята восьмидесятых годов из рабочего квартала, только и всего. Искренние, живые, любимые автором. Вторая особенность повести: автор очень слаб в литературном мастерстве. Повесть значительно ниже среднего. Но при этом непонятным чудом ты чувствуешь, что он пишет лучше, чем может. Он перепрыгивает максимальную для себя планку. Не всегда, но от книги остаётся вот такое ощущение – человек работает за пределом своих возможностей Не для денег, не для славы, а для себя. Опережая себя раз за разом..

Книга эта и сейчас лежит рядом со мной, я достала её с ближайшей полки, чтобы уточнить выходные данные. И снова меня потянуло вернуться к незамысловатым приключениям Маэстро и Армяна, вспомнить стихотворные эпиграфы к каждой главе. Знаете, эта книга меня многому научила. Искать точные эпиграфы – в том числе. Разумеется, научила она и тому, что делать не надо. исподволь, тогда, когда я не то что о литературном творчестве, я вообще не думала о выборе профессии. Слишком много было у нас тогда других проблем – девяностые всё же.

Второй автор, точнее всем известный писатель, это Кир Булычев. Никто не будет спорить, что он уже вошёл в список классиков русской фантастики. К тому времени он уже лет тридцать писал, по его книгам снимали фильмы, ставшие классикой советской кинематографии и мультипликации, он был тогда на вершине фантастического Олимпа, пока не уступая этого места Стругацким – их восшествие на престол произойдёт через год-два.

К тому времени, о котором я рассказываю, я успела прочитать «Посёлок» – это была первая книга, с которой я начала знакомиться с творчеством Булычева. Я искала книги об Алиске, но у нас в городе их не было, по крайней мере в тех библиотеках, которые мне были доступны. А вот «Посёлок» был, причём в свободном доступе, и никого не интересовал. Это же не Алиска. Так что я читала о жизни Олега, Марьяны, Дика, Казика, я прикидывала на себя, смогла бы психологически вынести такие условия – не физически, а психологически, о чём и писал Булычев. И дома мы часто обсуждали эту книгу. Да и сейчас обсуждаем, она стоит тоже на ближней полке.

В то лето я наконец взяла в руки книгу об Алиске. Мне дали её из читального зала, только на выходные, под честное слово и ответственность папы. Растрёпанную, с выпадающими страницами, с теми самыми рисунками Мигунова. Я читала её белыми ночами, отмахиваясь от роя комаров и вездесущей мошки́.

Нет, я не скажу, что она мне совсем не понравилась. Всё-таки она написана хорошо. Но вот что уже тогда показалось мне странным: уровень книги был заметно ниже того, на котором писал Булычев. То есть технически она была отлична, да это и не удивительно. Но она была слабой, осознанно написана такой. Булычев на ней не работал по максимуму. Даже в отдыхе одни люди выкладываются полностью, а другие и в работе филонят. Булычев филонил. Он писал на том уровне, который позволял проходить по краю. Не вообще, а ему. Он мог писать на порядок лучше.

Я сравнивала две эти книги – Березина и Булычева. И, понимая, что Алиска написана технически намного выше «Пятьсот первого», не могла её полностью принять. Она была забавной, да. Но и только. Лишь иногда в ней проскакивали моменты, которые были обычным уровнем в «Посёлке», а здесь мелькали, словно драгоценные песчинки в чистом, красивом, но обычном песке.

Потом я познакомилась с творчеством Булычева намного больше. Сейчас у меня его собрание от ЭКСМО, и я могу сравнить его произведения между собой. И вижу, что, при высокой техничности, он по большей части обычный коммерческий автор, более того – конъюнктурщик, крутящийся за модой словно флюгер. Это заметно даже по циклу рассказов о великом Гусляре. А печатавшаяся в конце 1980-х годов в «Пионерке» повесть об Алиске запомнилась мне только названием )потом изменённым): «Тайна рабыни Заури» (привет мыльным операм, ага). И из всего, что я читала (читала я всё-таки не всё, так что могла что-то упустить), только «Посёлок» и «Похищение чародея» написаны на том уровне, который на самом деле был свойственен писателю. Странно, верно? Много томов, такая известность, но…

Лежат передо мной две книги – скромная, в чёрно-белой бумажной обложке, очень слабая повесть Березина и том Алиски из серии «Отцы-основатели» (да можно почти любую книгу взять) Булычева. И я, глядя на них, спрашиваю себя: где литература, а где – нет? И понимаю, что Булычев – это литература. Коммерческая, конъюнктурная, но беллетристика приличного качества, если не считать нескольких совершенно мутных работ начала и середины девяностых, о которых и вспоминать мерзко. Но и они написаны технически на высоте.

А вот «Пятьсот первый» Березина – не литература. Не доросла, не успела даже до нижней планки дотянуться . Не успела… И в то же время эта книга более живая, искренняя, настоящая, чем многие книги Булычева.

Почему я о них пишу? Потому что уже год собиралась это сделать. Очень хотела, но всё никак не получалось. А вот на той неделе был последний толчок. Спор о том, что такое литература, каковы её критерии. Как определить, как понять? Эти две книги – полюса того, что можно охарактеризовать литературой технически высокой, но не на максимуме писателя, и практически не литературой, но за высшей планкой автора, искренней и честной. А между ними «Посёлок» и «Похищение чародея» – технически безупречные, на максимуме возможностей, не подвластные конъюнктуре, говорящие о жизни и людях сильно, живо, красиво, достойно.

А ведь есть ещё и другой уровень: уровень некачественной технически, а то и вообще бессвязной, неискренней, написанной только для ЦА коммерческой паралитературы, которую не любят даже сами авторы этих текстов. Можно ли назвать литературой её? Нет. Точно так же, как нельзя назвать литературой то, что пишут в боллитре для получения очередной премии и плюшки от спонсоров. Точно так же, ка нельзя было назвать литературой горы серых, безвкусных, вызывающих на губах ощущение цементной пыли романов советского времени. Точно так же, как нельзя назвать литературой приторные рассказы в дореволюционных журналах для дам и семейного чтения.

У меня в телефоне закачана библиотека русской литературы 18– начала 20 века. Тысяча имён. Я иногда читаю их. Для того, чтобы иметь понятие, чем тогда интересовались люди. Из этого списка всего несколько десятков достойных имён, остальные известны только специалистам. Они писали, да, но они оказались пусты. Обидно, да. Это человеческие жизни. Но они не стали литературой. Они были нужны, их любили их читатели, как я люблю книгу Березина. Искренне люблю. Но они не смогли дорасти до нижней планки. Только дотянуться кончиками пальцев, на мгновенье. А ещё тысячи не смогли и этого. В старинных письмовниках есть образцы стихотворных посланий. Их тоже кто-то писал, кто-то, кто считал себя причастным к литературе. Но эти стихи можно читать только очень близким и снисходительным людям, не более.

Любовь или нелюбовь к какой-то книге, к какому-то автору не даёт права причислять его к литературе или вычёркивать его из неё. Я терпеть не могу Достоевского и Льва Толстого, я практически не читала Горького, которого в школе ещё вносили в круг классиков (как сейчас – не знаю). Более того, я с детства не выношу «Евгения Онегина». Но я не могу отрицать, что это всё – высокая литература. Я учусь у них, даже если во всём спорю с ними. Чтобы спорить – надо знать.

Я люблю книгу Березина. Я люблю совершенно пустой и никчёмный «Сумасшедший отпуск», даже не запоминая фамилии авторши. Я с удовольствием перечитаю первый том «Замуж с осложнениями Жуковой». Более того, я у них чему-то да научусь. И тому, как надо, и тому, как не надо писать. Я не выкину их, не отдам на полку кроссбукинга, даже если сейчас уже не могу читать бумажные книги. Но назову ли я их литературой? Нет. Не назову. Не смогу. Не из-за снобизма, в котором меня иногда обвиняют. Не назову, потому что это не литература. Это или заготовка литературы, как книга Березина, или обычное любительское развлечение. Отдых, шутка, не более того. Иногда – обезболивающее, которое тоже нужно. Но не литература.

Во времена Дойла было много журнальных детективов, но в литературе остался Дойл. В викторианской Англии тысячи авторов писали душещипательные рассказы для журналов. А Диккенс был один. Пушкин не был для современников «нашим всем», более того, его «Онегина» не поняли даже друзья. Тогда было несколько более модных и принятых читателями поэтов и писателей. Кто помнит о них?

Когда я слушала лекции Владислава Крапивина, то запомнила одну вещь: большинство из нас забудется через несколько десятков лет. Но если хотя бы одна строчка войдёт в память людей, пусть и переданная другим писателем, просто процитированная им без указания вашего имени, то тогда вы работали не напрасно.

Не литература – не значит плохо. Она плоха, когда она не хочет расти над собой. И вроде бы правильная, качественная, но пустая беллетристика не лучше не-литературы. То, что пишут для выгоды – любой, что денежной, что социальной, что для премий. Один и тот же человек может написать классику и паралитературу; пример тому – Кир Булычев, два полюса которого – «Посёлок» и муторные романы о Берии-энергетическом вампире (историку писать такое тем более недостойно).Классиками становятся единицы. А вот искренними и пишущими на максимуме возможностей можем быть мы все. Если захотим.

Прошло тридцать лет с того лета, когда я в первый раз читала « Пятьсот первого». Я не поставлю его в один ряд с писателями, но это не снобизм. Это понимание того, что есть множество тонких, едва уловимых, и очень заметных, встающих Эверестами, различий между текстами и людьми.

Я буду учиться у всех. Если есть, чему учиться. Не коммерции, не нахрапистости и хамству, не конъюнктурности, а тому, как быть искренней и писать на максимуме возможностей, а может быть, и перепрыгнуть их. Если очень постараться.

Вот такие они, вопросы литературы. Ну а приравнивать к ней всякую грязь вроде экстремизма – показывать себя не лучшим образом. Это уже ответ моему оппоненту последних дней.

И да, ещё ответ ему же. Можно рисовать карикатуры на политиков и даже священников. Но рисовать злые карикатуры на бога – что своей религии, что чужой, – преступление. Это говорю я, отрицающая религии всей душой. И нельзя рисовать карикатуры на мёртвых, пытавшихся спастись от смерти, тем более – детей.

Ваше уравнивание всех видов якобы литературы – то же самое, что уравнивание иконы и её осквернения, карикатура на погибшего ребёнка. Вот какие ассоциации вызывает у меня требование отказаться от критериев в литературе. Не всё, что написано и имеет сторонников – литература. А цензура, как ни странно, не просто важна: грамотная, осторожная и уважительная цензура только повышает качество и литературы, и музыки, и кино. Если андеграунд достоин по качеству, он станет и классикой. Но ставить в один ряд классика и Васю, пишущего на уроке матерное слово на парте, даже если оно без ошибок – это как минимум неуважение к себе самому.

Ну а два автора… Устав, я открою на компе любимую книгу. Когда это будет классика, а когда – совершенно проходной трэш. Для каждого случая нужна своя книга.

Но почему-то всё чаще встаёт у меня перед глазами описанная Березиным пустынная планета и ржавая авиетка. И безумно изломанные грани непонятных развалин. И хочется узнать, что же там на самом деле произошло. Увы, уже не узнать … Пусть это и не литература, но она со мной всю жизнь.

Спасибо тебе, Маэстро, что в детстве я прочитала о твоих приключениях. Жаль, что ты не окончил книгу. Мне хотелось бы узнать, что произошло на той планете. И моей благодарностью тебе – твои образы в написанных мной «Масках». Немного, да. И я не могу открыто дать на тебя ссылку, потому что негде мне искать наследников и просить у них разрешения, а без этого книгу не опубликуют в нашем современном мире. Но без тебя не было бы штурма в «Масках», не было бы вообще цитадели Станни. И не было бы сопровождающей меня всю жизнь безалаберной весёлости тебя и Армяна. Спасибо!