Железняков

Автор: Алекс НикмарВсем привет! Сегодня снова о флоте, но в этот раз - о флоте СССР.

Узнаете этот корабль?

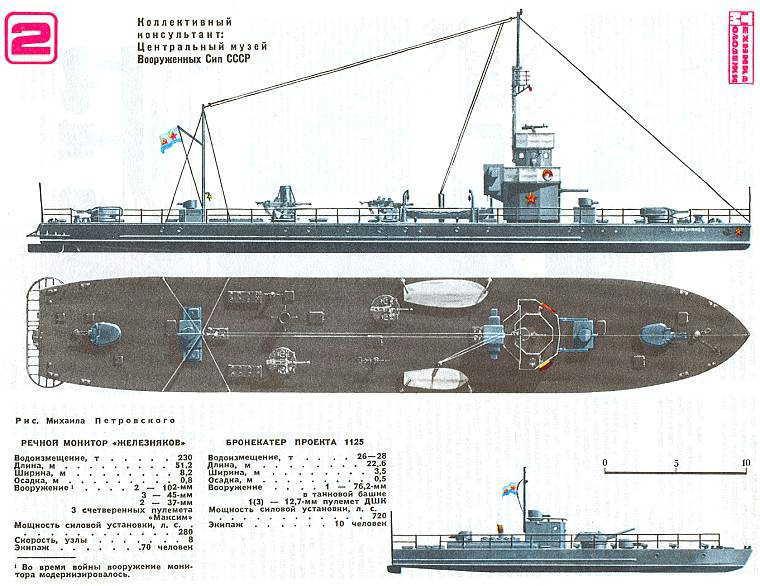

(Обратите внимание на сравнительные силуэты монитора и бронекатера...)

Это - знаменитый монитор "Железняков".

Как то обошли мы его стороной, а ведь кораблик этот, хоть и был он относительно мал и внешне неказист, но оказался очень интересным и так на своём корабельном веку повоевал, что многим крейсерам с линкорами даже и не снилось... Коротко, для тех кто не в курсе: "Водоизмещение полное - 263 т, нормальное - 230 т; длина - 51,2 м, ширина - 8,2 м, осадка - 0,9 м; мощность дизелей - 140 л. с.; скорость хода - 8,3 уз; дальность плавания - 3700 морских миль. Экипаж - 83 человека. В это число входило 7 командиров (командир монитора, военком корабля, помощник командира, командиры боевых частей); 28 старшин (в том числе фельдшер монитора) и 48 краснофлотцев.

1937 год : 1 × 2 — 102-мм/45БАУ (башенная артиллерийская установка) МК-2-4; 2 × БАУ40-К: 1 × 45-мм, 1 × 7,62-мм.

1941 год: 1 × 2 — 102-мм/45БАУМК-2-4; 1 × 2 — 45-мм БАУ 41-К; 1 × БАУ40-К: 1 × 45-мм,

1 × 7,62-мм.

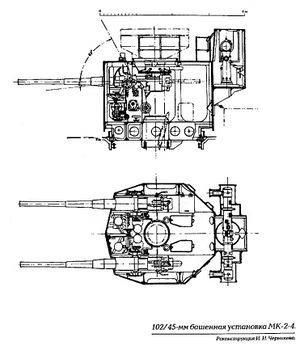

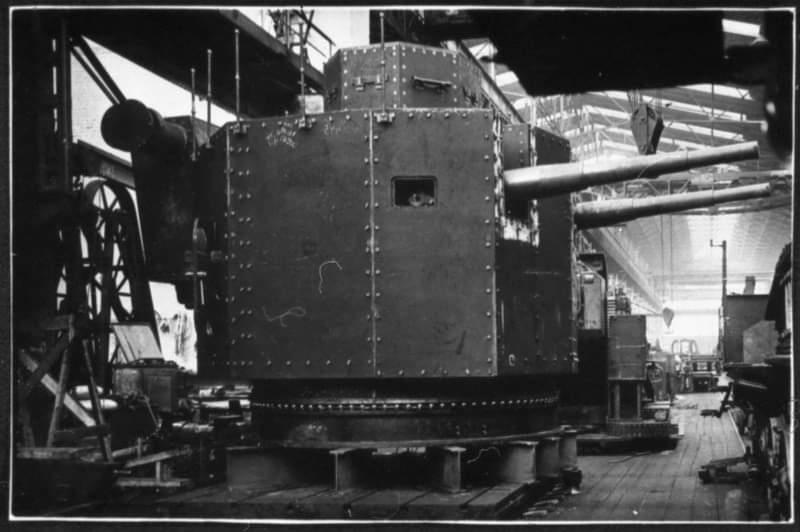

(Чертёж башни главного калибра МК-2-4)

(Чертёж башни главного калибра МК-2-4)

Главный калибр мониторов состоял из двух 102-мм орудий Б-2. Наркомат ВМФ выбрал именно это орудие в качестве универсального для вооружения подводных лодок и мониторов. Фактически это были хорошо зарекомендовавшие себя еще в Первую мировую и гражданскую войны 4-дюймовые орудия Обуховского завода с укороченными до 45 калибров стволами и увеличенным до 60° углом возвышения. Однако это нарушило уравновешенность качающейся части на станке, и пришлось ввести пружинный уравновешивающий механизм — компенсатор. Зато к новой пушке подходил весь боезапас четырехдюймовки. Предполагалась возможность применение орудий и по воздушным целям.

Основным доводом в пользу выбора конструкторами и моряками в качестве орудий главного калибра монитора четырехдюймовок стало то, что орудия большего калибра использовали уже раздельное заряжание и, как следствие, имели меньшую скорострельность. Кроме того, 102-мм орудие располагало широкой номенклатурой боеприпасов (фугасный, осколочно-фугасный, зенитный (дистанционная граната), шрапнель, осветительный), запас которых имелся еще со времен Первой мировой войны. Живучесть ствола - 600 выстрелов. Длина отката у 102-мм пушки составляла 710 мм, что для условий работы в башне также имело важное значение. Каждое орудие имело свою индивидуальную люльку, качающаяся часть была уравновешена.

Боекомплект орудий ГК составлял по 250 выстрелов на орудие, из которых 80% - фугасных и 20% - шрапнельных. Фугасный снаряд, весом 17,5 кг, мог быть послан на максимальную дальность в 16500 м. Для ведения стрельбы по закрытым береговым целям в штат корабля входил выносной корректировочный пункт с переносными дальномером, радиостанцией и телефоном.

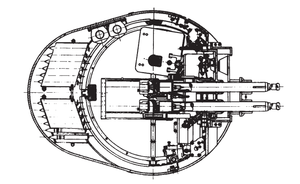

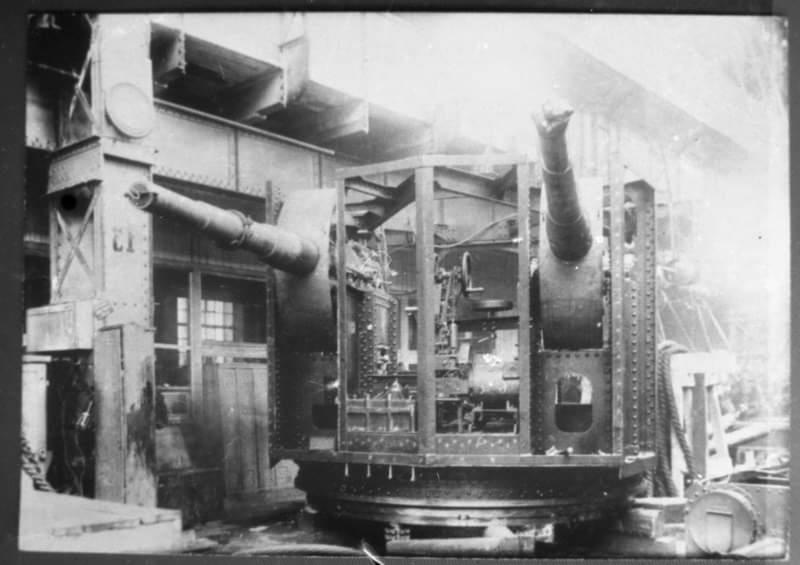

(Чертёж башни 41-К)

(Чертёж башни 41-К)

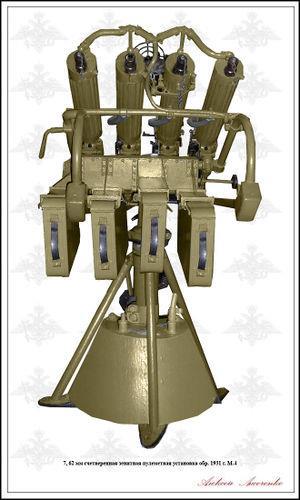

1937 год: 2 × 1 — 7,62-ммБПУ (башенная пулемётная установка); 1 × 1 — 7,62-ммЗП.

1941 год: 2 × 1 — 7,62-ммБПУ; 1 × 4 — 7,62-мм ЗПУ М-4.

(Зенитная установка М-4)

(В 1940 году носовую башню 40-К с одной пушкой заменили на похожую 41-К. Конструкторы ухитрились втиснуть в башню 41-К вместо одного два орудия 21-К. Во время ремонта в Поти в 1943-1944 гг. на мониторе "Железняков" вместо снятых "Максимов" было установлено 2 37-мм зенитных автомата и 3 12,7 мм пулемета "Виккерс")

Интересной особенностью корабля является его главная надстройка, она же – единственная башня ГК. Именно благодаря такой конструкции мониторы типа «Железняков» легко узнаются среди других кораблей его класса. Действительно, бронированная девятигранная башня главного калибра доминировала в силуэте корабля (лоб башни с амбразурами орудий, был сделан из двух листов брони, отсюда «лишняя» грань).

Башня представляла собой вращающуюся железную конструкцию, покрытую броней, через которую проходила броневая рубка, защищенная колпаком из 8 вертикальных бронеплит, составляющих одно целое с вращающейся конструкцией. К задней стенке прикреплялась дальномерная рубка, в которой на тумбе размещался 9-футовый дальномер ДМ-3 Barr and Stroud, из числа закупленных еще до революции. Попасть в дальномерную рубку можно было только через лаз из башни главного калибра. Высота собственно башни - 2,76 м, по крыше дальномерной рубки - 3,92 м. От лобовой до кормовой стенки башни - 3,75 м.

Башня представляла собой вращающуюся железную конструкцию, покрытую броней, через которую проходила броневая рубка, защищенная колпаком из 8 вертикальных бронеплит, составляющих одно целое с вращающейся конструкцией. К задней стенке прикреплялась дальномерная рубка, в которой на тумбе размещался 9-футовый дальномер ДМ-3 Barr and Stroud, из числа закупленных еще до революции. Попасть в дальномерную рубку можно было только через лаз из башни главного калибра. Высота собственно башни - 2,76 м, по крыше дальномерной рубки - 3,92 м. От лобовой до кормовой стенки башни - 3,75 м.

Башня была несколько смещена к корме, но на полном ходу корабль все же зарывался носом. К правой стенке башни крепилась стрела (7,5 м) и лебедка крана, по левой стенке шел трап на ходовой мостик. На кормовой стенке был неподвижно закреплен бронированный дальномерный пост - бронированная рубка с размерениями 1,17x2,15x3,65 м, дополнительно поддерживаемый двумя откосами.

Восьмигранная боевая (ходовая) рубка высотой 2,0 м неподвижно крепилась на 750-мм трубе, жестко закреплённой на днище корабля и проходящей через башню главного калибра. Внутри трубы шел трап, с помощью которого через прорезанные в трубе лазы можно было попасть из рубки в башню главного калибра или в трюм.

К крыше башни главного калибра крепился П-образный ходовой мостик, на который можно было попасть с палубы по трапу на левом борту башни или через бортовые двери боевой рубки и далее по трапу в трубе. В свою очередь, на крыше боевой рубки (по левому борту) был оборудован сигнальный мостик и по центру установлен 60 см прожектор.

Что касается бронирования, а оно для речного монитора, часто сражавшегося с противником в зоне прямой видимости, было следующим.

От уровня палубы монитора начинался бортовой броневой пояс из катанных листов высотой 1,85 м в средней части, 1,6 м в носу и 0,95 м в корме. Он имел толщину от 16 мм в средней части и до 4 мм к оконечностям. Толщина палубы - 4 мм.

Район погребов главного калибра (от 27-го до 35-го шпангоута) дополнительно усиливался броневыми накладками с бортов до 30 мм, палуба над погребами - до 16 мм. Для аварийного затопления погреба оборудовались 6-дюймовыми клинкетами. Район машинного отделения (от 67-го до 77-го шп.) усиливался бортовыми броневыми накладками до 16 мм, палуба - до 8 мм. Толщина стенок башни МК-2-4 и боевой рубки - 30 мм, стенок дальномерной рубки, крыши башни и ходовой рубки - 16 мм.

Башни 40-К и 41-К имели бронирование стенок 20-25 мм, крыши - 10 мм. Пульбашни имели противопульное бронирование 4-6 мм по кругу.

Расположение брони следует признать не совсем рациональным. Явно недостаточным оказалось бронирование машинного отделения. Боевой опыт показал, что попадания 37-мм снаряда или даже осколков авиабомбы было достаточно, чтобы вывести из строя один из двигателей.

Башня главного калибра выдерживала все попадания 37-мм снарядов - правда оставались вмятины, трещины, но не было зафиксировано ни одного пробития. Слабым местом в бронировании оказались створки бойниц боевой рубки - для лучшего обзора, особенно при движении ночью, они часто вообще оставались открытыми.

Монитор «Железняков» — головной корабль проекта СБ-37 завода «Ленинская кузница». Все шесть мониторов этого проекта были названы в честь моряков — героев Гражданской войны. «Железняков» получил имя А. Г. Железнякова — знаменитого «матроса Железняка».

(Анатолий Григорьевич Железнякоов, вошедший в историю под своим революционным прозвищем "Матрос Железняк" — балтийский матрос, анархист, участник революции 1917 года, командир 1-й советской конной батареи, а также командир бригады бронепоездов во время Гражданской войны в России)

Корабль был заложен в ноябре 1934 года на киевском ССЗ «Ленинская кузница». Осенью 1935 года спущен на воду. Вступил в строй 27 октября 1936 года. Вошёл в состав Днепровской военной флотилии. После присоединения Бессарабии к СССР, 2 июля 1940 года "Железняков" убыл из Киева и 8 июля 1940 года, по прибытии в Измаил, включен в состав Дунайской военной флотилии Черноморского флота СССР. Далее: 21 ноября 1941 переведен в состав АВФл ЧФ, 14 октября 1942 - в состав ЧФ, 26 февраля 1943 - вновь в состав АВФл ЧФ и 13 апреля 1944 - в состав ДуВФл.

С первых дней Великой Отечественной войны до середины июля 1941 года «Железняков» и другие корабли Дунайской военной флотилии, взаимодействуя с сухопутными силами Красной Армии, удерживали государственную границу, не позволяя противнику форсировать Дунай (оборона устья Дуная осуществлялась "Железняковым" в период 22 июня - 19 июля 1941).

(Пушки монитора "Железняков". Архивные фото, показывающие как выглядела башня главного калибра монитора)

Далее монитор вовсю участвовал в Великой Отечественной войне (оборона Николаева и Очакова в августе-сентябре 1941, Керчи в октябре-ноябре 1941, Ростова-на-Дону и Азова в июле 1942, устья Кубани, Ахтанизовского лимана и Темрюка в августе 1942). Всего, по боевым достижениям: "за время войны прошёл свыше 40 000 километров, отразил 127 воздушных атак уничтожил 13 артиллерийских и минометных батарей, 4 батальона пехоты, 1 склада боеприпасов."

1 января 1949 отнесен к подклассу речных МН, 1 декабря 1955 вновь вошел в состав ЧФ, 11 марта 1958 выведен из боевого состава, разоружен и превращен в плавсклад (получил обозначение ПСКЛ-4).

10 сентября 1960 исключен из списков судов ВМФ в связи с передачей Советскому Дунайскому пароходству ММФ для использования в качестве плавпричала, а 4 мая 1965 сдан заводу "Ленинская кузница" и 10 июля 1967 после восстановления установлен в качестве памятника-мемориала и музея завода в Киеве на берегу Днепра".

Восстанавливали корабль в Киеве добротно - вернули его артиллерийские башни, которые к этому времени находились в музеях Измаила и Ленинграда, придали ему совершенно аутентичный исторический вид. Внутренняя отделка монитора, кстати, в основном тоже сохранилась, но внешне он вообще выглядит очень неплохо, даже сейчас.

Снаружи:

Внутри:

Внутри:

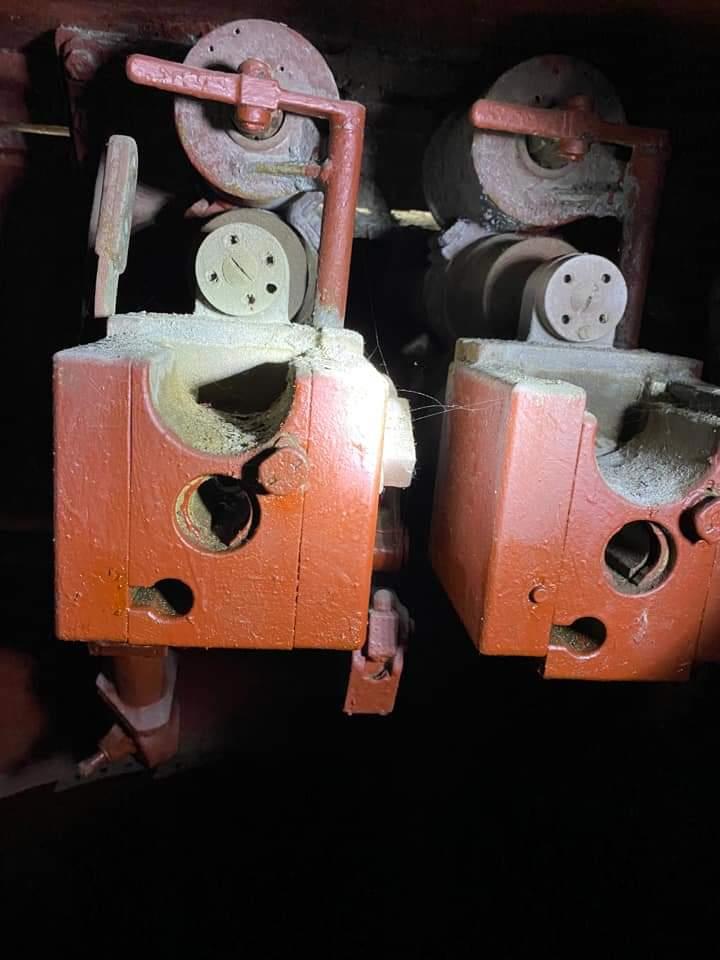

(Башня ГК, казенная часть 102-мм орудий)

(Рулевая машина)

(Кормовая башня, казенная часть 45-мм орудий)

(Кормовая башня, ящики для снарядов к 45-мм орудиям)

(Переборочная дверь)

Ну и современные (относительно) фото:

Некоторое время "Железняков" был единственным в мире речным монитором сохранявшимся как музей, но вы, друзья, уже, конечно же в курсе (я писал), о мониторе, который восстановили сербы...

Некоторое время "Железняков" был единственным в мире речным монитором сохранявшимся как музей, но вы, друзья, уже, конечно же в курсе (я писал), о мониторе, который восстановили сербы...

В качестве небольшого дополнения к рассказу о мониторе "Железняков", приведу официальные данные по всем советским мониторам данного типа:

| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Введён в эксплуатацию | Судьба |

| «Железняков» | верфь «Ленинская кузница», г. Киев | 25 ноября 1934 | 22 ноября 1935 | 27 октября 1936 | 10 июля 1967 года установлен в Парке Моряков на набережной Днепра в Киеве в качестве памятника-мемориала. |

| «Флягин» | верфь «Ленинская кузница», г. Киев | 31 июля 1934 | 1935 | 30 декабря 1936 | В ночь с 18 на 19 сентября 1941 года взорван экипажем в районе Дарницы ввиду невозможности прорыва в низовья Днепра. |

| «Мартынов» | верфь «Ленинская кузница», г. Киев | 31 июля 1934 | 1935 | 8 декабря 1936 | 18 сентября 1941 года взорван экипажем в районе реки Конской в 4 км выше Благовещенска ввиду невозможности прорыва в низовья Днепра. |

| «Жемчужин» | верфь «Ленинская кузница», г. Киев | 31 июля 1934 | 1935 | 27 ноября 1936 | 12 августа 1941 был взорван экипажем ввиду больших повреждений полученных в ходе боя. |

| «Левачёв» | верфь «Ленинская кузница», г. Киев | 31 июля 1934 | 1935 | 27 октября 1936 | В ночь с 18 на 19 сентября 1941 года взорван экипажем в районе с. Десенки под Киевом ввиду невозможности прорыва в низовья Днепра. |

| «Ростовцев» | верфь «Ленинская кузница», г. Киев | 31 июля 1934 | 1936 | 13 мая 1937 | В сентябре 1950 года исключен из состава ВМФ. В 1955 году сдан для разрезки на металл. |

Как вы видите: судьба большинства речных кораблей оказалась весьма трагична, такою же трагичною стала и судьба многих моряков Днепровской флотилии, попавших вместе с войсками Юго-Западного фронта в немецкий плен в районе Киева в 1941 году.

Всем спасибо за внимание и интерес к истории ВМФ. Хорошего вечера и мирного неба.