Шимакадзе

Автор: Алекс НикмарПриветствую всех любителей флота. Сегодня поговорим об одном очень интересном и действительно уникальном боевом корабле класса «эсминец» — японском «суперэсминце» типа (и даже, можно сказать, что класса) «Шимакадзе». Кому интересно — приступаем.

Японский эсминец «Шимакадзе» (его название в русской транскрипции ещё читается как «Симакадзэ») общепризнан одним из самых быстрых и мощных эсминцев ВМВ. Изначально «Шимакадзе» должен был стать головным кораблем из целой линейки однотипных кораблей в количестве 16-ти единиц. Этот мощный эсминец разрабатывался в соответствии с японской стратегией проектирования боевых кораблей, которые по отдельности были бы более мощными, чем их вероятные противники. Все это планировалось сделать с единой целью — качественным образом уменьшить дефицит общего водоизмещения японских эсминцев, в сравнении с общим водоизмещением эсминцев флотов вероятных противников.

Это решение командования ЯИФ сделать такие мощные эсминцы вызвало отношение к ним в среде японских морских офицеров и вообще — специалистов в области морских вооружений и морской тактики, как к неким «суперэсминцам», однако же нечто похожее было и в других, в частности — европейских флотах. Так, «суперэсминцами» вполне можно было считать французские контрминоносцы типа «Ле Фантаск», итальянские типа «Капитан Романи» и проектирующиеся немецкие эсминцы «Спахкрейзер».

Проектирование эсминцев типа «Шимакадзе» было основано на дизайне, ТТХ и вооружении эсминцев типа «Кагеро», но их огневая мощь стала вдвое большею, чем у их предшественников и действительно стала невероятно серьёзною. На «Шимакадзе» стало на один, причем — пятитрубный торпедный аппарат больше, чем их было на эсминцах типа «Кагеро». Его разместили в середине палубы. Таким образом, на «Шимакадзе» их стало три, а пусковых труб, вместо восьми — всего пятнадцать!!! (За счёт удлинения корпуса эсминца на 7,6 м, вместо двух счетверённых 610-мм торпедных аппаратов «тип 94» (всего — 16 торпедТип 93) японским конструкторам удалось разместить три спятерённых 610-мм торпедных аппаратов «тип 0» (20 торпедтип 93). При этом систему их быстрой перезарядки решили не устанавливать из-за слишком большого верхнего веса.)

Это мощнейшее торпедное вооружение достойно дополняли три двухорудийные башни с орудиями калибром 127 мм (6 (3×2) 127-мм/50 АУ тип 3) и не столь мощные и многочисленные, как того хотелось бы в идеале, установки ПВО (6 (2×3) 25-мм зенитных автомата; 1×2 13,2-мм пулемёт тип 93). ПЛО ограничивалось 18 глубинными бомбами

Естественно, что такое мощное вооружение потребовало и большего водоизмещения. Если «Кагеро» имели до 2500 тонн водоизмещения, то "Шимакадзе«имел их уже 3500. Также увеличились и проектные размеры нового эсминца, что тоже было вполне объяснимо из-за размещения дополнительного ТА.

Конечно же, столь большие размерения и водоизмещение «Шимакадзе» потребовали разработки для него и совершенно новой ЭУ, которая обеспечивала бы ему достаточную мощность. В то время как на «Кагеро» ЭУ вырабатывала мощность в 52000 лошадиных сил, на «Шимакадзе» она была равно примерно 79000. Такой избыток мощности позволил «Шимакадзе» достичь очень достойных показателей максимальной скорости. Хотя по проекту он был рассчитан на 39-ти узловой ход, во время испытаний он выдал 40, 9 узлов!

В качестве паротурбинной установки были установлены два турбозубчатых агрегата мощностью по 37 500 лошадиных сил — самые мощные из применявшихся на японских эсминцах. Каждый из этих агрегатов включал в себя четыре основные турбины: высокого давления, среднего давления № 1, среднего давления № 2 и низкого давления, работавших на один вал через редуктор. Также имелись две турбины крейсерского хода (высокого и низкого давления), соединённые передачей с турбиной среднего давления № 2. Агрегаты работали на вырабатывающемся котлами перегретом паре с температурой (400 °C) с давлением 38,9 кгс/см².

В конечном итоге, даже сами японцы испугались столь авантюрных экспериментов и логично решили вместо серии из 16-ти единиц типа «Шимакадзе» построить для начала только лишь один корабль этого типа — собственно сам «Шимакадзе». Они решили обкатать на нём новую ГЭУ, проверить теорию использования нового комплекта вооружения на практике, а потом уже строить серии новых эсминцев с учетом полученного на основании эксплуатации «Шимакадзе» опыта. Этими сериями должны были стать (и стали) эсминцы серии «Акидзуки» и «Югумо».

Также предполагалось (уже позднее), что данные, полученные по результатам эксплуатации «Шимакадзе» лягут в основу проектирования и создания совершенно новых больших эсминцев, совмещающих в себе огневую мощь «Шимакадзе» и противовоздушного потенциала «Акидзуки», но эта задумка так и осталась нереализованной.

В конечном счете, «Шимакадзе» остался единственным кораблём своего типа и, даже — своего класса «суперэсминцев», оставшись в истории самым технологически продвинутым эсминцем периода ВМВ. Он провел всю ВМВ прикрепляясь к различным соединениям ЯИФ, хотя его уникальный дизайн и нестандартные ТТХ иногда затрудняли его эффективное использование совместно с другими кораблями своего класса. По данным некоторых источников отмечалось, что его особенное ускорение (скорость) и уникальный (более широкий) радиус боевого поворота (вызванный значительно большей длиной корпуса — 126 метров) затрудняли его интеграцию в боевые построения других японских эсминцев. Такая вот неожиданная трудность делала его слабым звеном цепи и обрекала либо на одиночные действия, либо на выполнение не свойственных эсминцам задач...

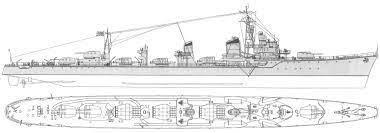

(Проекции эсминца "Шимакадзе")

Теперь, друзья, ознакомившись с особенностями конструкции и вооружения «Шимакадзе», перейдём к истории этого интереснейшего корабля.

Итак, получивший имя «Шимакадзе» эсминец был заложен 8 августа 1941 года на стапеле арсенала флота в Майдзуру и спущен на воду 18 июля 1942 года. На ходовых испытаниях 7 апреля 1943 года он развил максимальную скорость в 40,9 узлов при мощности силовой установки в 79 240 лошадиных сил.

Флоту корабль был передан 10 мая 1943 года. К моменту вступления в строй «Шимакадзе» получил РЛС обнаружения надводных целей № 22, которую установили на фок-мачте, его малокалиберная зенитная артиллерия осталась прежней — два строенных 25-мм автомата тип 96 в центральной части и один спаренный 13,2-мм пулемёт в передней части мостика.

Как мы уже знаем, в проект «Пятой программы пополнения флота» в 1941 году были включены 16 серийных эсминцев типа C (тип «Шимакадзе»). Однако вместо неё в сентябре 1942 года была принята «Модифицированная Пятая программа», по которой планировалась только постройка эсминцев типа A (тип "Ямасамэ"/"Кай-Югумо") и B ( "Ямадзуки"/"Кай-Акидзуки«), но даже и из этих кораблей ни один не был заложен — большие потери привели к переходу на строительство более простых единиц.

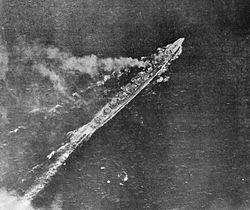

(Эсминец «Шимакадзе» на ходовых испытаниях)

Теперь коротко о службе эсминца «Шимакадзе».

После вступления в строй «Шимакадзе» был придан 11-й эскадре эсминцев (ЭЭМ) Первого флота, и первые два месяца службы занимался боевой подготовкой. В период 1-5 июля 1943 года он перешёл из Курэ на остров Парамушир. 7-17 июля эсминец участвовал в первой попытке эвакуации Кыски, прерванной из-за плохой погоды. При этом 10 июля его переподчинили 2-й ЭЭМ Второго флота. 22 июля-1 августа «Шимакадзе» участвовал во втором походе к Кыске, входя в соединение прикрытия (эсминцы «Вакаба», «Хацусимо», «Наганами» и «Самидарэ»), и с 26 июля — был его флагманским кораблём (флаг капитана 1-го ранга Сигэтака Амано, командира 21-го дивизиона эсминцев).

3-6 августа «Шимакадзе» вместе с тяжёлым крейсером «Мая» перешёл с Парамушира в Йокосуку, где стал на докование. 15-20 сентября он сопроводил «Маю» и «Тёкай» из Йокосуки на Трук. На обратном пути, 21-26 сентября, он эскортировал авианосцы «Тайё» и «Тюё». «Тайё» при этом был торпедирован 24 сентября, но тем не менее доведён на буксире «Тюё» до мест назначения. 4-10 октября «Шимакадзе» и «Садзанами» прикрывали переход «Тюё» из Йокосуки на Трук.

17-26 октября эсминец вместе со всем флотом выходил с Трука к атоллу Эниветок для поиска американских авианосных соединений. 2-5 ноября он эскортировал танкеры «Амацу-Мару» и «Нитиэй-Мару» с Трука в Рабаул. 5-8 ноября «Шимакадзе» сопроводил по обратному маршруту тяжёлые крейсера «Могами» и «Судзуя». 11-15 ноября им эскортировались тяжёлые крейсера «Такао» и «Атаго» на переходе с Трука в Йокосуку. 26 ноября-1 декабря «Шимакадзе» вместе с эсминцами «Акидзуки», «Таманами» и «Таникадзэ» сопроводил авианосцы «Сёкаку» и «Титосэ» обратно на Трук.

В период с декабря 1943 года по февраль 1944 года эсминец занимался эскортом конвоев из танкеров между Труком, Сайпаном, Палау, Давао и Баликпапаном. В частности, 8-17 января 1944 года он сопровождал вместе с «Наганами» три танкера из Баликпапана на Трук с заходом на Палау. Два из трёх танкеров при этом было потеряно от торпед американских подлодок — «Ниппон-Мару» и «Кэнъё-Мару».

4-14 марта 1944 года «Шимакадзе» вместе «Икадзути» сопроводил плавбазу летающих лодок «Акицусима» с Палау в Йокосуку с заходом на Сайпан. С 17 марта по 12 апреля эсминец прошёл в Курэ ремонт. По его окончанию с 20 апреля по 1 мая он сопроводил линкор «Ямато» и тяжёлый крейсер «Мая» из Курэ в Линггу с заходом в Манилу. 12-15 мая «Шимакадзе» в составе флота перешёл из Лингги в Тави-Тави. 10-12 июня эсминец вместе с «Носиро», «Окинами», «Новаки» и «Ямагумо» сопроводил линкоры «Ямато» и «Мусаси» из Тави-Тави на острова Бачан.

13 июня «Шимакадзе» покинул Бачан, и 19-20 июня участвовал в сражении у Марианских островов, входя в состав эскорта соединения адмирала Куриты. После перехода в Курэ в конце июня он прошёл ремонт с модернизацией — были установлены РЛС обнаружения воздушных целей № 13 (на передней части грот-мачты) и дополнительные 25-мм автоматы (один строенный и семь одиночных), а также 13,2-мм пулемёт (один одиночный).

8-16 июля эсминец сопроводил транспорты с войсками из Курэ на Окинавы, затем перешёл в Линггу, где простоял несколько месяцев. Только 18-20 октября он вместе с флотом перешёл в Бруней. В сражении в в заливе Лейте 23-25 октября «Шимакадзе» входил в состав Первого набегового соединения адмирала Куриты.

24 октября во время боя в море Сибуян он снял с тяжело повреждённого линкора «Мусаси» спасённых ранее членов экипажа крейсера «Мая», потопленного американской подлодкой. 25 октября во время боя у острова Самар он находился в глубоком тылу, и никакого участия в нём не принял. Суммарно за 24-25 октября эсминец получил лёгкие повреждения от близких разрывов и столкновения с «Акисимо».

(Эсминец «Шимакадзе» незадолго до гибели 11 ноября 1944 года в Ормокском заливе)

27-29 октября после дозаправки в бухте Корон «Шимакадзе» перешёл в Бруней, а оттуда — в Манилу 31 октября. 4 ноября он стал флагманом 2-й ЭЭМ (командующий — контр-адмирал Микио Хаякава). 9 ноября он вышел вместе с третьим конвоем к Ормоку на острове Лейте, включавшем в себя также эсминцы «Наганами», «Хаманами», «Вакацуки», «Асасимо» и транспорты «Целебес-Мару», «Тайдзан-Мару», «Микаса-Мару», «Сэйхо-Мару» и «Тэнсё-Мару» (с 2000-ми бойцов 26-й дивизии ЯИА и 6000-ми тонн груза). Однако 11 ноября конвой был атакован палубной авиацией американского 38-го оперативного соединения, и эсминец «Шимакадзе» стал одной из первых жертв боя — он сразу же потерял ход от попаданий бомб и близких разрывов, и дрейфовал, охваченный пламенем, весь день, прежде чем перевернулся и затонул.

Всего с «Симакадзэ» и «Вакацуки» спаслось суммарно 167 человек (на одном "Шимакадзе" штатный экипаж составлял 267 моряков...), включая и раненного капитана 2-го ранга Увая. Находившийся на «Шимакадзе» адмирал Хаякава также погиб вместе с кораблём.

10 января 1945 года «Симакадзэ» был исключён из списков флота.

Командиры эсминца «Шимакадзе»:

20.3.1943 — 05.10.1943 капитан 2 ранга (тюса) Хирому Хиросэ (広瀬弘);

05.10.1943 — 11.11.1944 капитан 2 ранга (тюса) Хироси Увай (上井宏).

На этом об этом интересном и заслуженном корабле ЯИФ всё. Спасибо за внимание и проявленный интерес.