Дислокация интендантских складов в годы Великой Отечественной. Проблемы при их рассредоточении

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Не раз встречал утверждение, что для сохранности вооружения, боеприпасов, материально-технических средств, Красная Армия должна была рассредоточить запасы, сосредоточенные на окружных складах. В обоснование этого предложения, выдвигается тезис, что склады располагались слишком близко к границам и гитлеровцы достаточно быстро их захватили, пополнив таким образом, собственные запасы.

Предложение интересное, но предлагаю рассмотреть варианты рассредоточения и то, с какими проблемами столкнутся органы снабжения армии, заодно постараюсь предложить варианты их разрешения. Для упрощения задачи, за пример возьмём окружные вещевые склады приграничных округов. Предположим, что срок окончания работ по рассредоточению – двадцатые числа июня 1941 года.

Для начала – немного расскажу о том, что представляет из себя окружной склад и какие особенности нужно было учитывать при его размещении.

Любой окружной склад, вне зависимости от того, в интересах какой службы он работает, достаточно большая организация, расположенная на обширной территории. Как правило, в состав склада входили следующие здания: штабное, в котором размещалась администрация склада, гараж и хранилища с материальными средствами. В административном здании находилось делопроизводство, учётно-организационный отдел (отделение), финансовое подразделение, комнаты и кабинеты отделов. В гараже содержались штатные автомобили, прицепы, повозки. Неподалёку от гаража – конюшня. Большая часть склада отводилась для размещения хранилищ (складских зданий). От количества хранилищ и возможности по хранению, зависела разрядность склада. Склад третьего разряда мог ограничиться и десятком зданий, на складе первого разряда – три и более десятка хранилищ. Объём хранимого – ориентировочно от 50 до 150 тысяч комплектов обмундирования.

Склад содержал имущество для обеспечения текущих потребностей личного состава войск округа и непзапасы, для обеспечения военнообязанных. На территории окружного склада могла размещаться ремонтная мастерская и пожарная часть. Но, эти подразделения были не на всех складах.

До начала мая закрыть склад, прекратив его деятельность по текущему обеспечению войск не получится. Необходимо обеспечить новый призыв; выпуск из военно-учебных заведений; переход личного состава на летнюю форму одежды; весенне-летние сборы 1941 года. Полная инвентаризация материальных средств к этому времени практически уже завершилась. Кроме того, необходимо, чтобы центр прекратил подачу имущества от предприятий промышленности. С одновременным приемом и отправкой материальных средств склад попросту не справится.

Исходя из задач склада, одним из требований к его размещению будет необходимость находится как можно ближе к крупному транспортному узлу. Крайне желательно наличие отдельной железнодорожной ветки, ведущей на его территорию. Выгружать имущество на станции и возить его автомобильным или гужевым транспортом – не лучшее решение. И сроки разгрузки увеличиваются, и с сохранностью могут быть проблемы. В то же время, склад должен был быть приближен и к обеспечиваем им войскам. Необходимо уменьшение плеча подвоза.

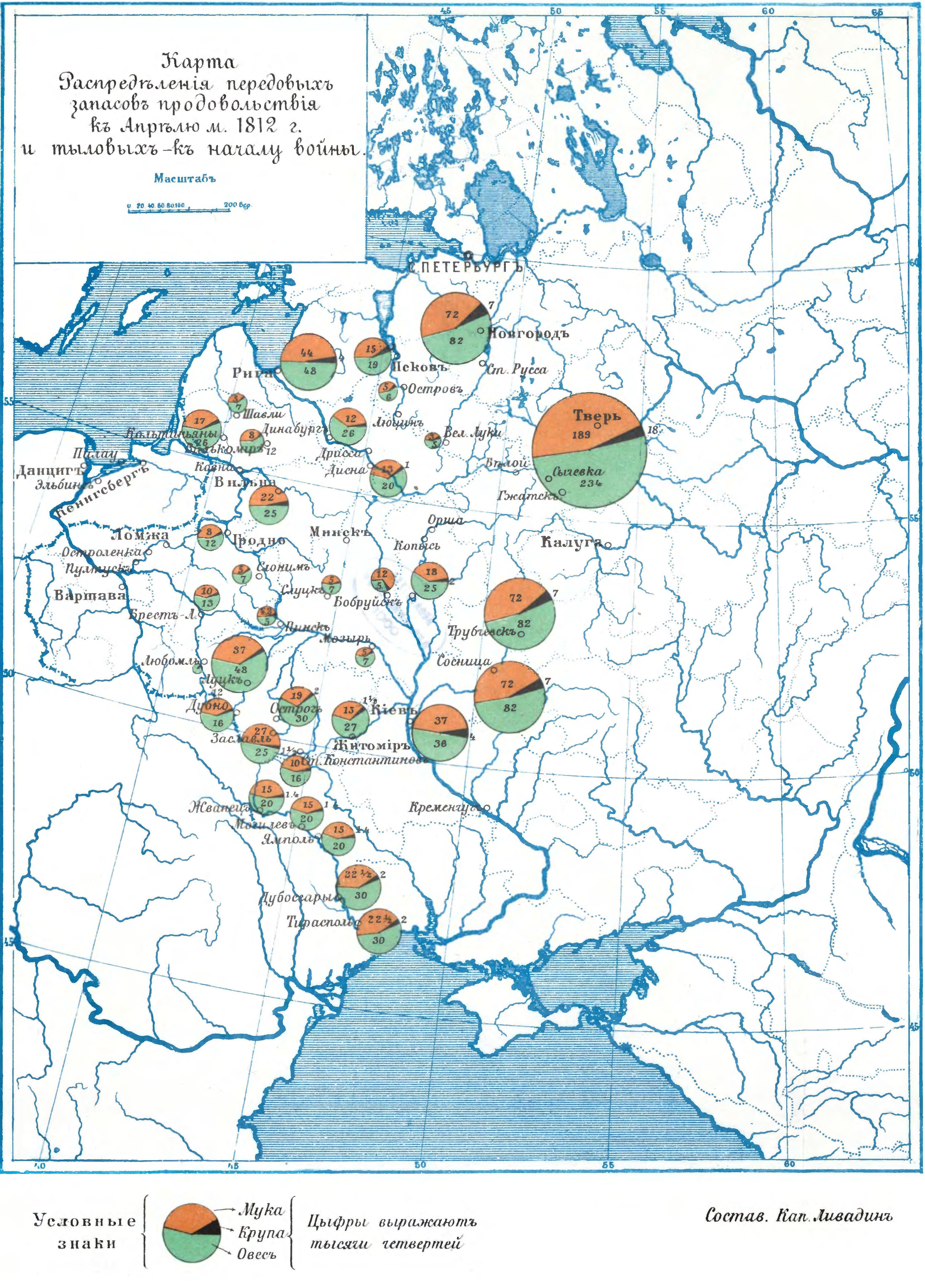

Необходимость подобного размещения понимали и в Русской Императорской армии. Достаточно посмотреть на то, как размещали запасы продовольствия перед Отечественной войной 1812 года.

Из книги: Столетие военного министерства. 1802-1902. Главное Интендантское управление. Исторический очерк., стр. 416

Не удивлюсь, если окружные склады РККА размещались на тех же площадях, что и до 1917 года. А что, здания и сооружения есть, хранилища оборудованы, осталось только разложить и хранить материальные средства. Конечно, какие-то склады были построены и 1920 – 1930-е годы, но и они располагались в крупных населённых пунктах.

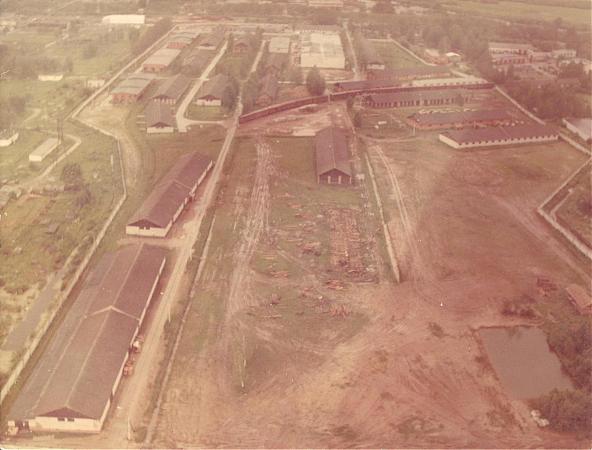

Территория бывших вещевых складов Главного интендантского управления. До недавнего времени - территория

161 военного склада ЛенВО (Улица Рощинская, дом 1). Построен в начале XX века

Окружной вещевой склад в г. Вологде, построен в 1930-х г.г.

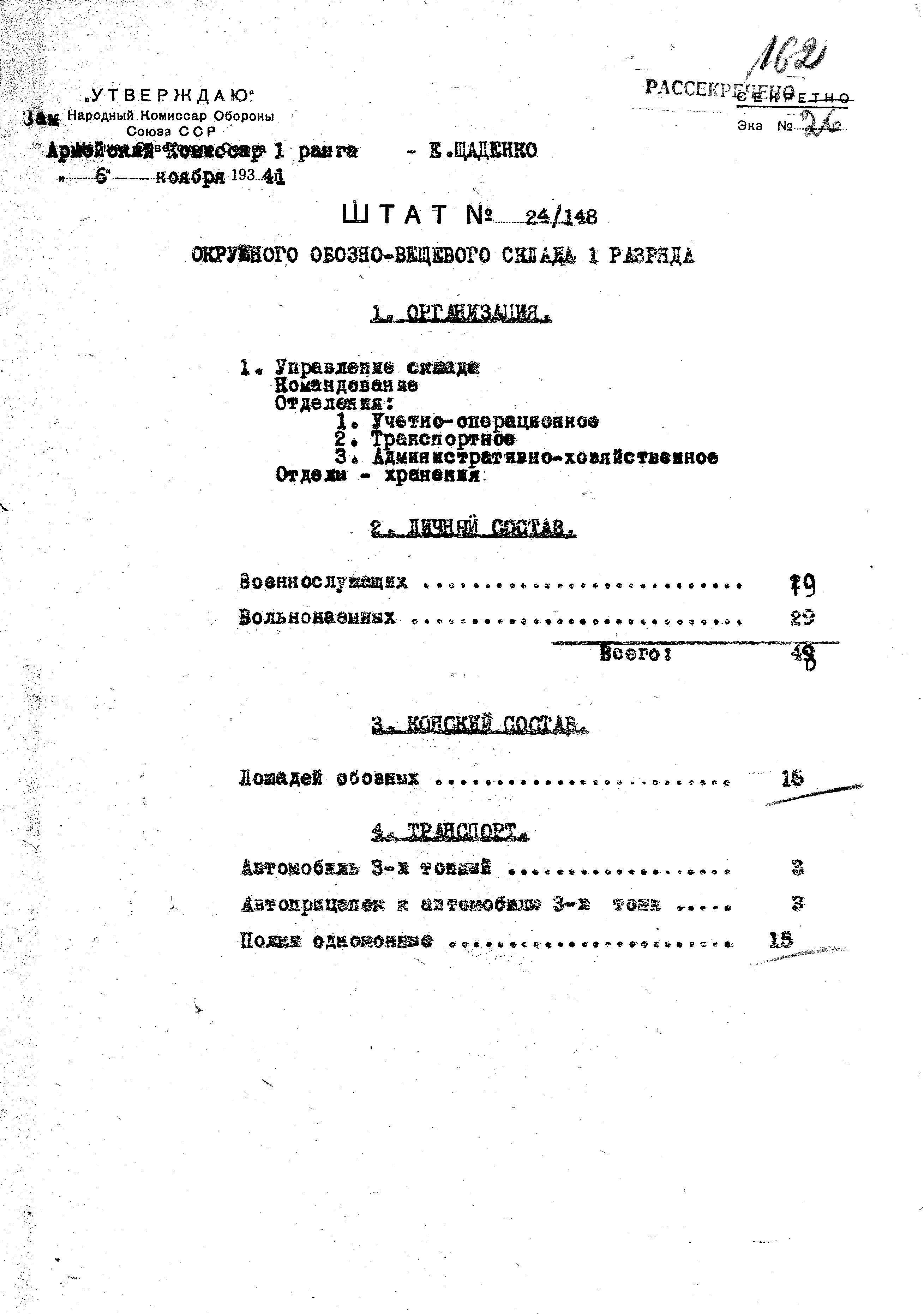

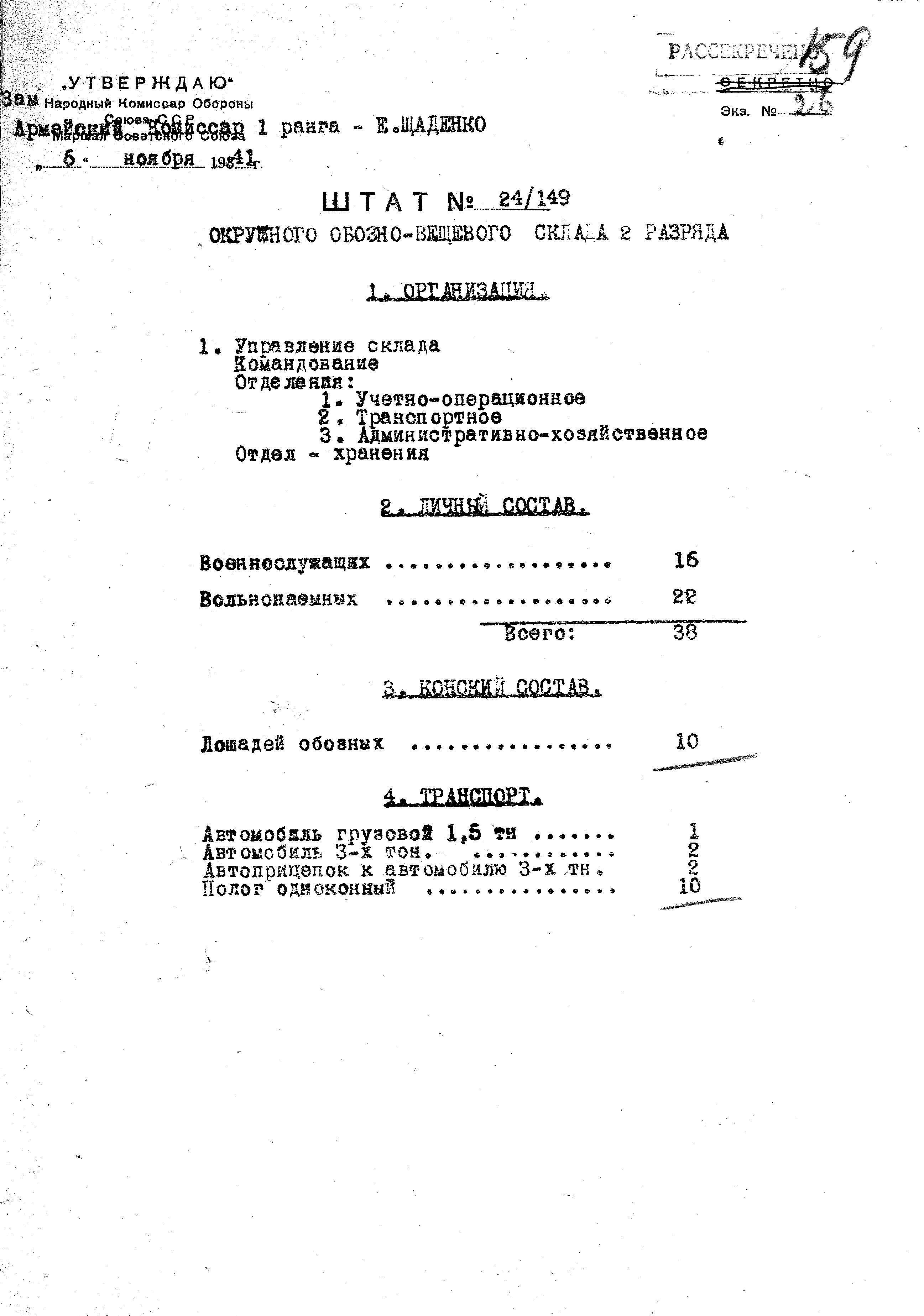

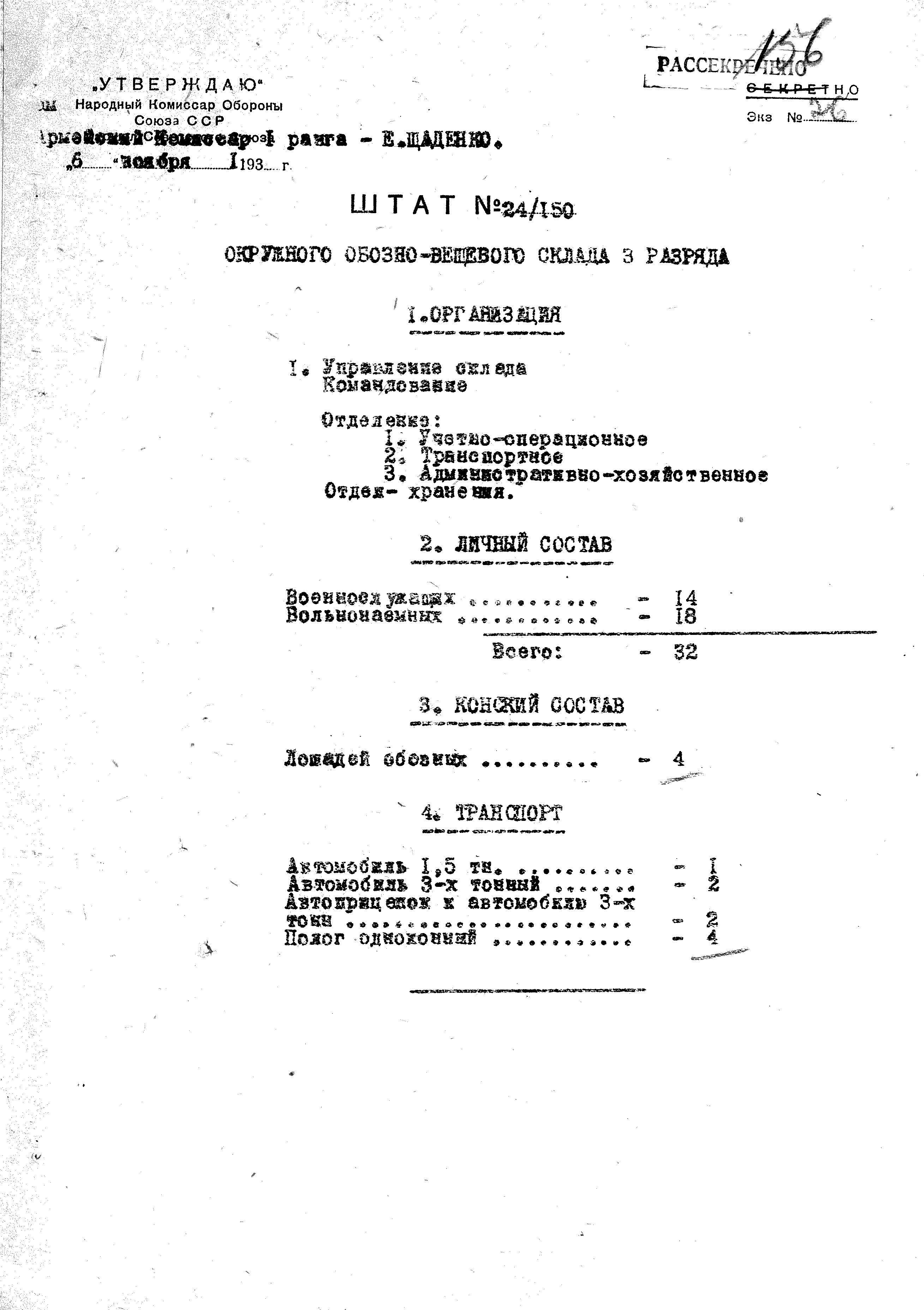

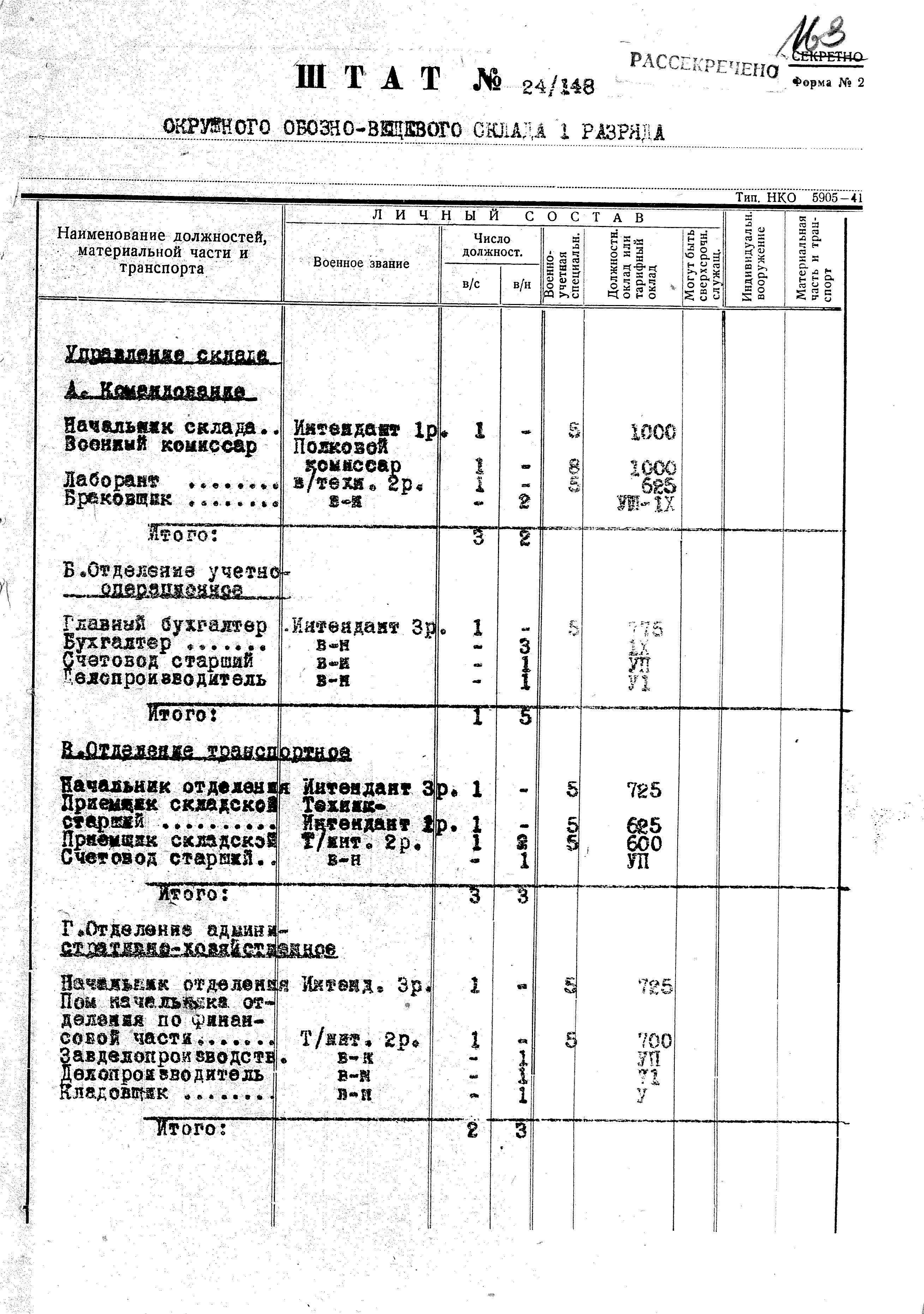

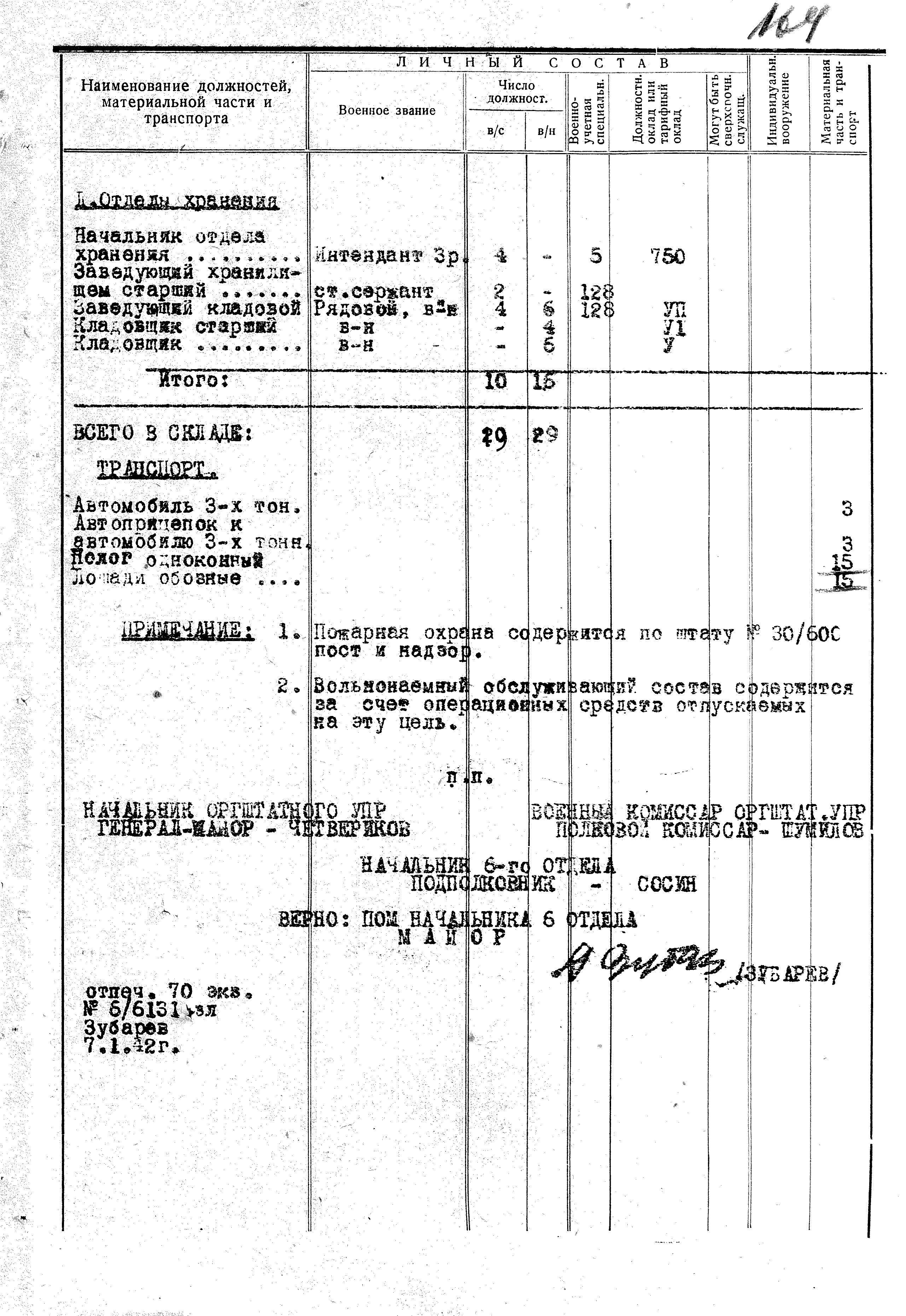

Поговорим о возможностях склада. Согласно штата 1941 года, на окружном складе 1 разряда, трудилось 48 человек (из них 19 военнослужащих). Это весь личный состав, включая бухгалтеров, делопроизводителей, счетоводов. В численность не входит пожарная команда и охрана склада. Грузчиков и подсобных рабочих – нет. Транспорт: три трехтонных грузовика с прицепами и 15 одноконных повозок. Для внутрискладских работ – достаточно, для вывоза всех материальных средств – нет. На складах 2-го и 3-го разрядов, людей и транспорта ещё меньше.

Итак, какие способы рассредоточения можно предложить? Мне представляются следующие:

1. вывоз имущества со стационарного склада и рассредоточение его на местности, вне населенного пункта;

2. максимальная выдача имущества соединениям и воинским частям округа;

3. отправка материальных средств в глубь страны, на окружные склады других округов;

4. комбинированный способ: рассредоточение за пределами населенного пункта – отправка на другие склады – выдача воинским частям округа.

Вариант, оставить так, как есть – не рассматриваем.

Рассмотрим проблемы, которые могут появится, при реализации варианта рассредоточения:

- для вывоза всего имущества, сил и средств склада не хватит, придётся привлекать личный состав и транспорт из воинских частей. Наиболее вероятно, что командование будет отправлять тех, кто прибыл на сборы. Не самая лучшая замена боевой подготовке;

- просто на грунт материальные средства не выгрузить, первый же дождь часть имущества приведёт в негодность. Собственного, складского брезента, на складе не много, всё не накроешь. Использовать тот, что предназначен для бронетанковой или авиационной техники? Тоже не выход. Значит, кроме подготовки самих площадок, нужно строить и укрытия, следовательно, опять отвлекать красноармейцев из воинских частей;

- за каждым начальником хранилища (завскладом) закреплён определенный перечень имущества. Один хранит головные уборы, другой – обувь, третий – нательное и постельное бельё и т.д. На стационарном складе вопрос получения решается просто – переезжаешь от одного здания к другому и получаешь необходимое. При рассредоточении на большой площади этот вопрос затягивается, мало того, что от площадки до площадки расстояние увеличивается, так ещё и попробуй найди;

- как быть с теми вещами, которые не нужны для ведения боевых действий или понадобятся только осенью: теплая одежда и обувь, матрасы с подушками, постельное бельё, отремонтированное обмундирование, бумага, бланки и т.п.? Тоже вывозить и хранить на временных площадках или отправить на другие склады? Лучше, конечно отправить. Где взять железнодорожный транспорт, если центр ничего не поставляет? Допустим, эта задача решаема. Но, постельное бельё и принадлежности, отремонтированное имущество II категории понадобятся для госпиталей, как военных, так и гражданских. Отдать им? А они где будут хранить?

- появляются проблемы с охраной и бытом личного состава. Допустим, всю охрану мы переводим на ежедневный режим работы и распределяем по площадкам. Жить они будут в блиндажах, а вот чем они будут питаться, где мыться и стирать бельё? В мирное время, вольнонаемным продовольственный паёк не положен, продукты купить – негде, готовить – не на чем, только на костре. У нас так народ поувольняется и никто ничего не сделает. Несмотря на самые строгие законы – разбегутся.

Хорошо, раз вариант № 1 нас не устраивает, воспользуемся вариантом № 2, освободим складские ёмкости, всё выдадим в войска. Какие проблемы.

И в этом случае они появятся:

- мы не можем много выдать в приграничные соединения и воинские части. Выдать они ничего не успеют, эвакуировать тоже, и мы точно так же теряем материальные средства

- емкость складских помещений соединений и воинских частей не очень уж и велика. Если бы была возможность, они и так все свои запасы уже забрали. Забить склады частей битком, до потолка? Можно, но потом замучаешься всё это разбирать, чтобы найти нужное;

- получать приедут далеко не все части: нет транспорта, получают оружие, боеприпасы, материальные ценности с других окружных складов, нет материально ответственного лица… Причин может быть множество, но часть имущества для соединений и частей так и останется не вывезенным;

- та же проблема с тёплыми вещами и имуществом, не берущимся в поход. Похоже, и для них решение только одно – отправка на другие, тыловые склады.

Раз вариант № 2 тоже не подходит, значит выбираем № 3? Допустим, с частью имущества мы определились, его нужно вывозить в тыл, всё остальное не подходит. А как быть с имуществом основного комплекта: обувь, обмундирование, пилотки и т.п.? Тоже вывезем? Если гарантировано хотим сорвать все мероприятия по призыву – то да, вывозим. Правда, мы ещё и повседневное обеспечение сорвём, но зато сохраним имущество.

Да и с подвижным составом проблем не оберёшься. Если мы перевозим в тыл всё, вооружение, боеприпасы, продовольствие и т.д., это сколько же нам вагонов понадобится?

Зато врагу какой подарок! Часть материальных средств грузится, часть – отправлено, что-то готовится к погрузке… На станции, неподалёку друг от друга, лежат боеприпасы, продовольствие, прочие матсредства. В тылу царит бардак и неразбериха, причём никаких боевых действий не началось. Зато теперь – самое время нанести удар по станциям и железной дороге.

Получается, что единственный реальный вариант – это 4, комбинированный. Допустим. Но, лично у меня появился другой вопрос, а зачем мы собираемся вывозить армейские запасы? Может необходимо вывозить людей из прифронтовой зоны, предприятия, станки и оборудование? Потеря складов — это конечно плохо, но при наличии людей, специалистов, станков, сырья – всё это можно восполнить.

А вообще – с какой целью мы собираемся всё вывозить и рассредоточивать? За основу берём ту обстановку, которая реально сложилась летом 1941 года? А кто её мог предвидеть?

Склады необходимы для обеспечения войск, вне зависимости от характера планируемых боевых действий, будь то оборона или контрнаступление. Мало того, сформируются ещё и полевые склады, фронтовые и армейские. Рассредоточим склады – усложним себе жизнь, но материальные ценности всё равно оставим, только не большей площади и в лесах. Хорошо, если ими партизаны воспользуются. Хотя и враг их спокойно найдёт: пока вывозили, появилась и дорога, и множество других следов того, что здесь спрятано нечто интересное. Хватит и доброхотов, которые подскажут, пойдут на службу оккупанту.

А как же полевые, фронтовые или армейские склады? У них же тоже должны были возникнуть те же самые проблемы. Работы этих организаций, при общей схожести, отличается от таковой на окружных стационарных складах. Им не надо обеспечивать отмобилизование, а значит и непзапаса у них почти нет. Попытались создать в 1942 г., так в тот же год и израсходовали.

Номенклатура у них меньше, только то, что положено по нормам военного времени. Переход на летнюю форму одежды? Войска округа сдают всё на армейские и фронтовые склады, а те – отправляют всё в тыл, на окружные склады. И уже на окружных складах будет организована и стирки, и химчистка, и ремонт. Благо, во время войны на них мастерские развернули. Единственная проблема – импрегнированное обмундирование. Его так и провозили всю войну, к счастью, не было повода для выдачи.

По сути, полевые склады служили некоей перевалочной базой, со сравнительно небольшим сроком хранения. Конечно, какой-то запас создавался, резерв всё же необходим, что-то портилось, что-то враг уничтожил. Но так у них и объемы хранимого намного меньше, ущерб – тоже.

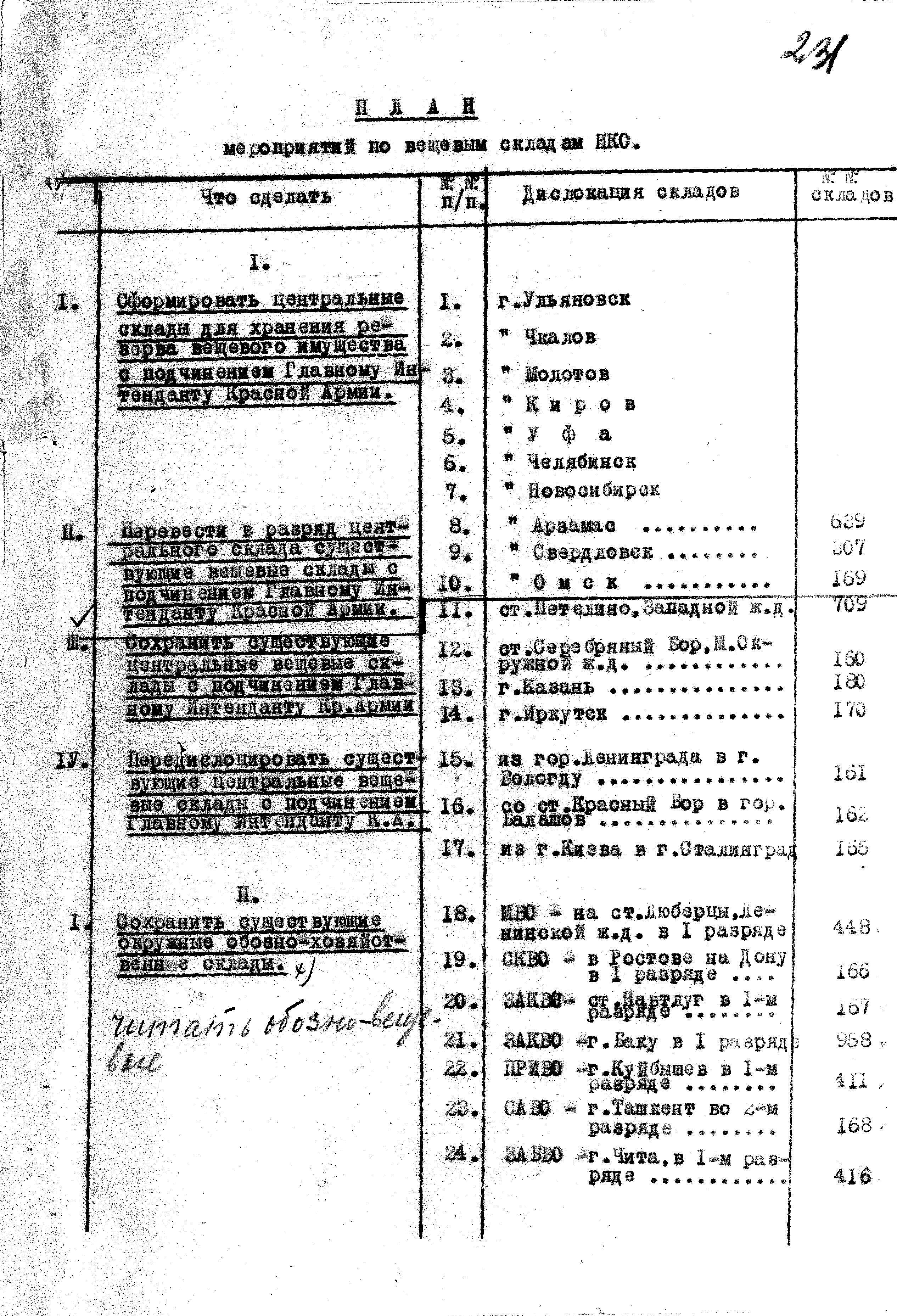

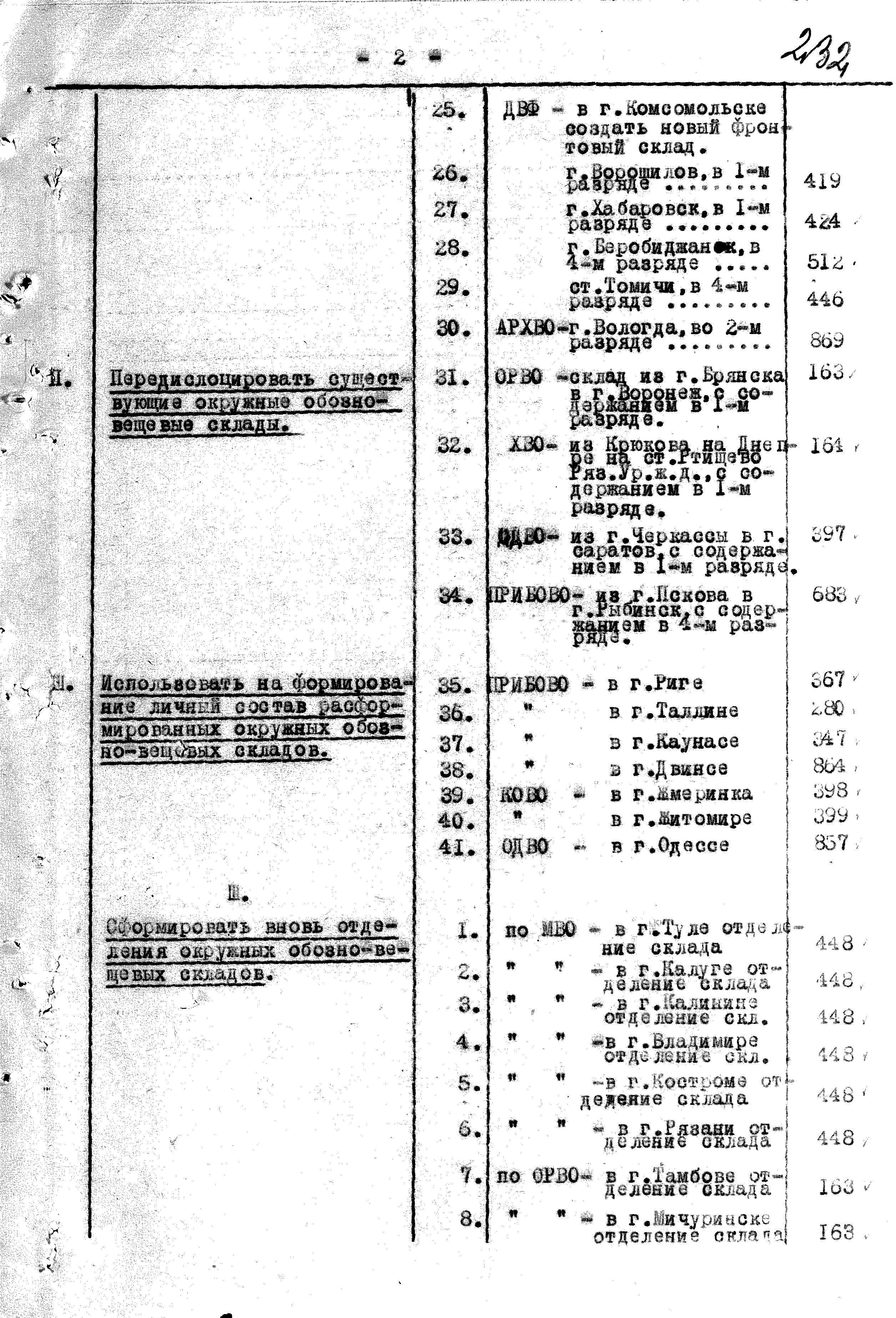

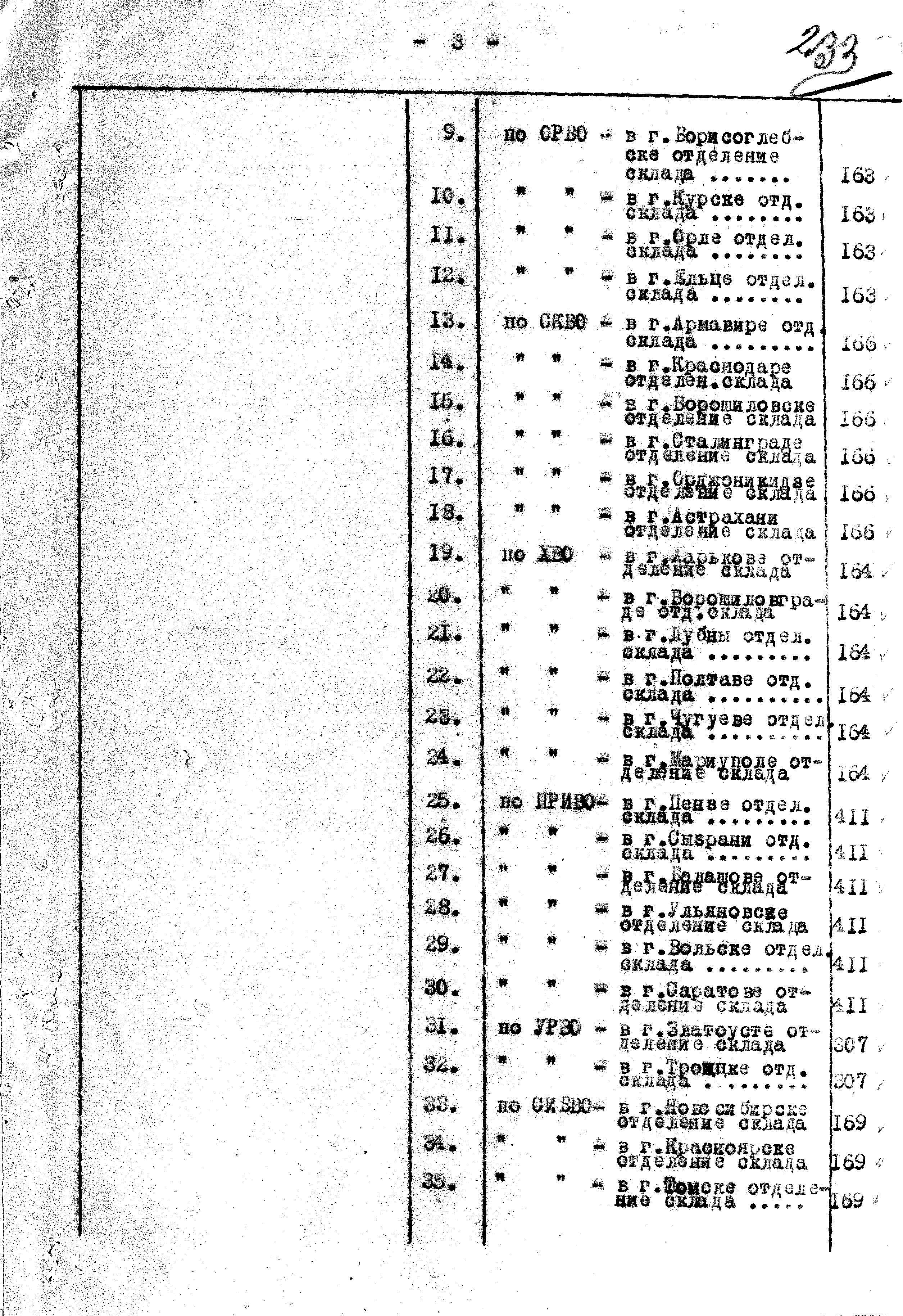

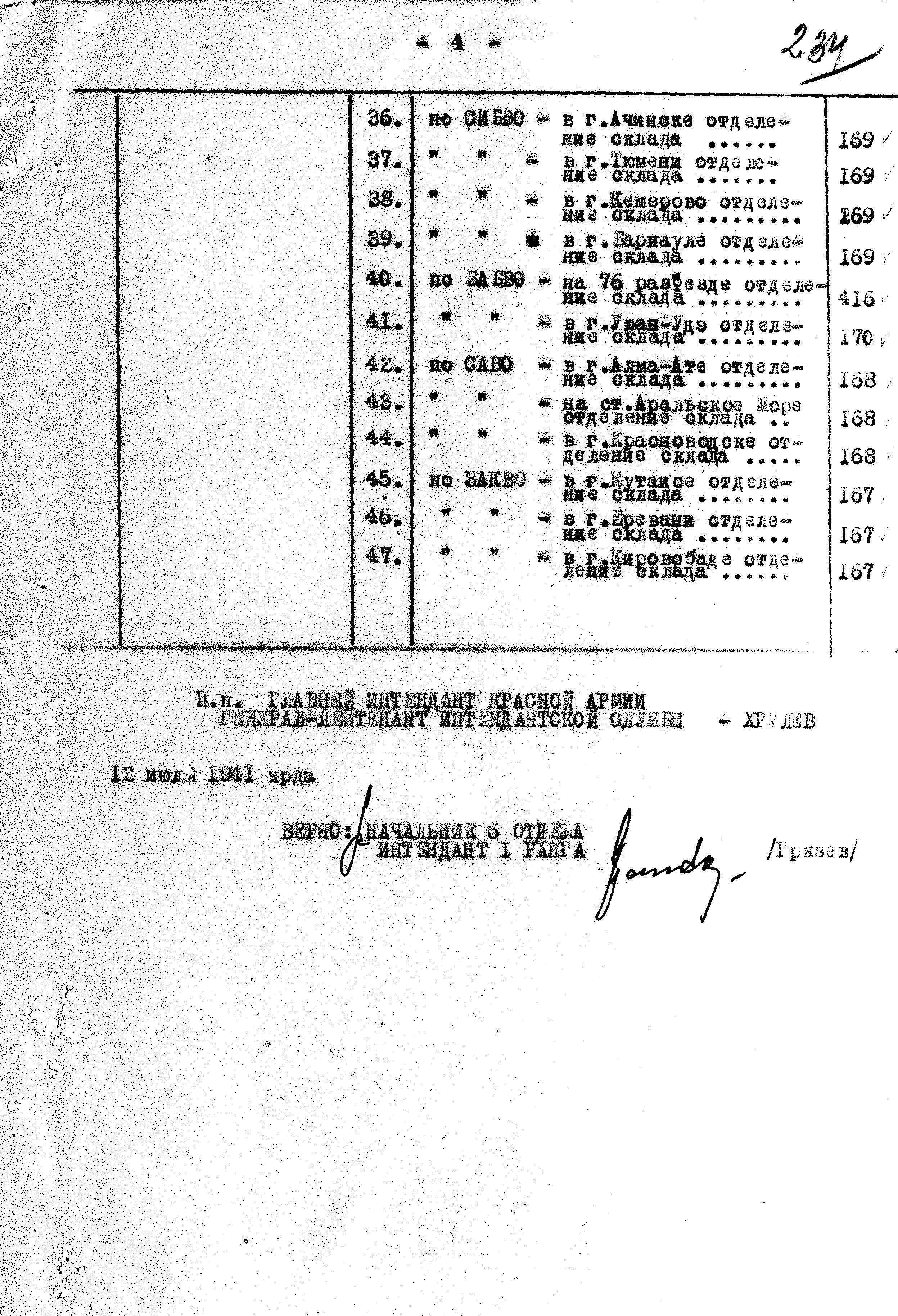

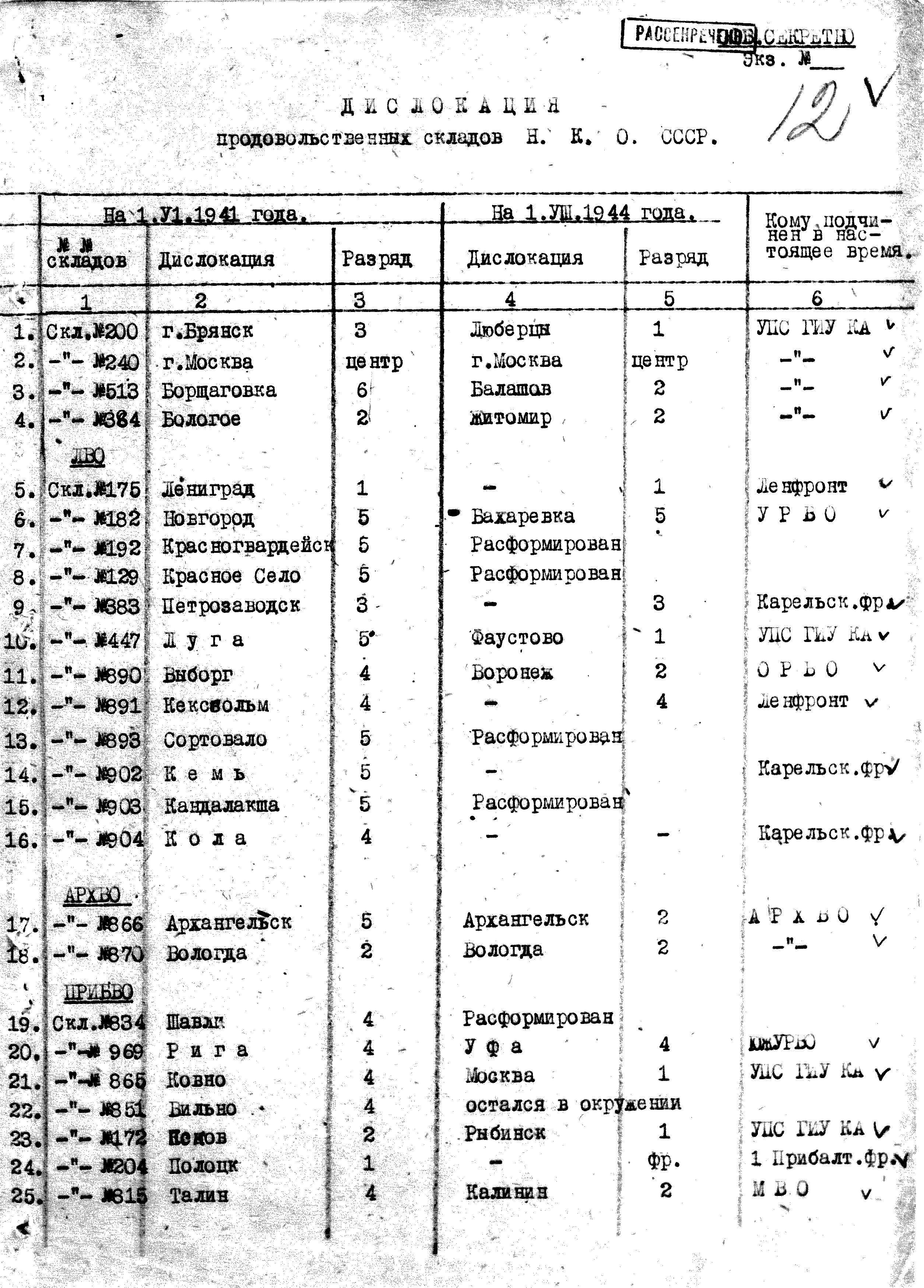

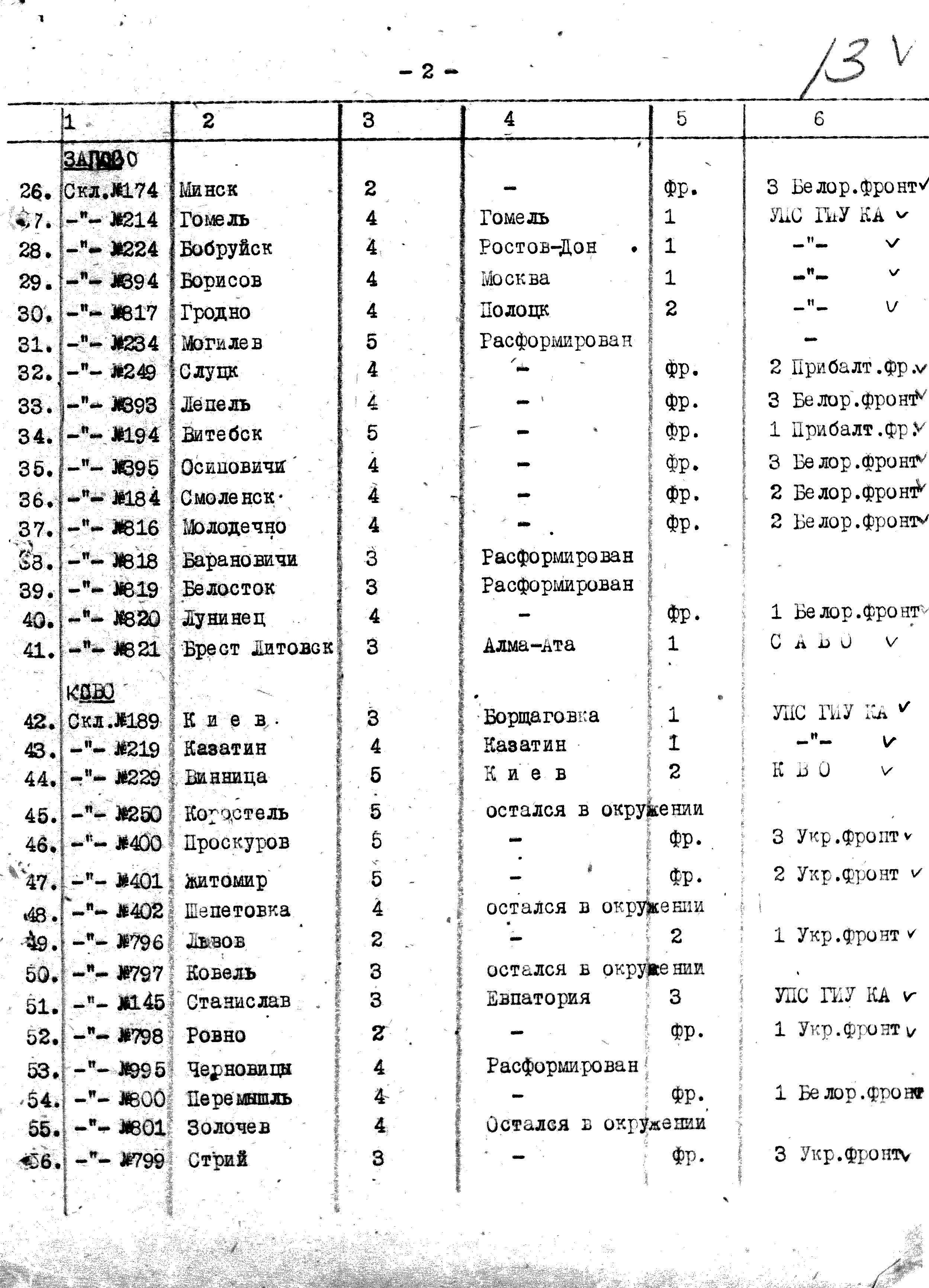

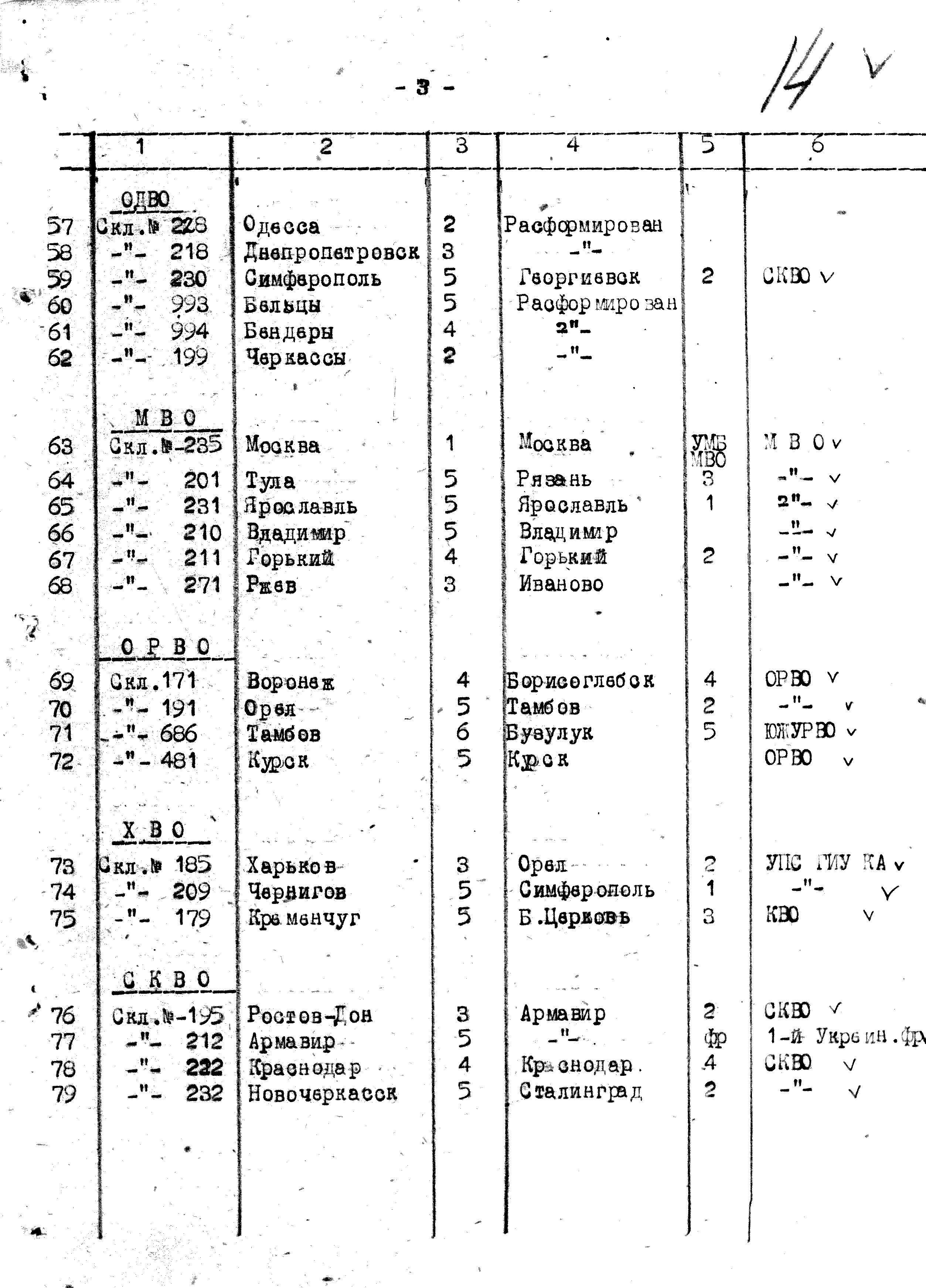

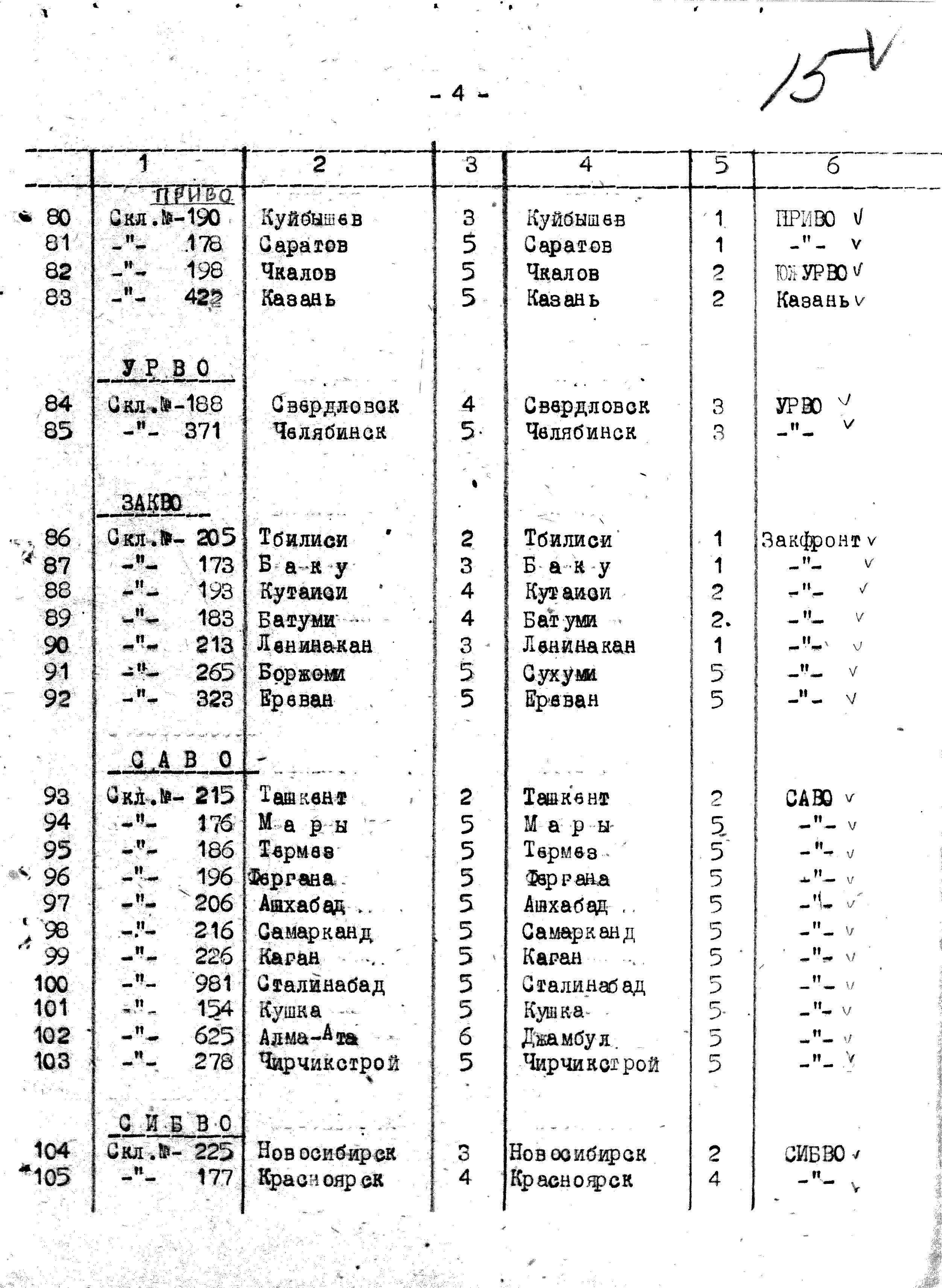

А для того, чтобы разобраться, как были дислоцированы склады, вытянуты только вдоль госграницы или эшелонированы в глубину, имея опорный тыловой склад, на который во время боевых действий и должна было пойти основная масса поставок из промышленности, предлагаю ознакомиться с перечнем центральных окружных баз и складов.

Информацию по группировке центральных и окружных артиллерийских баз и складов в Европейской части СССР, удалось найти благодаря подсказке читателя (большое спасибо Гуасу Мороти Анья за помощь и подсказку ). Она есть в издании ГРАУ "Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне".

https://www.soldat.ru/doc/mobilization/mob/table45.html

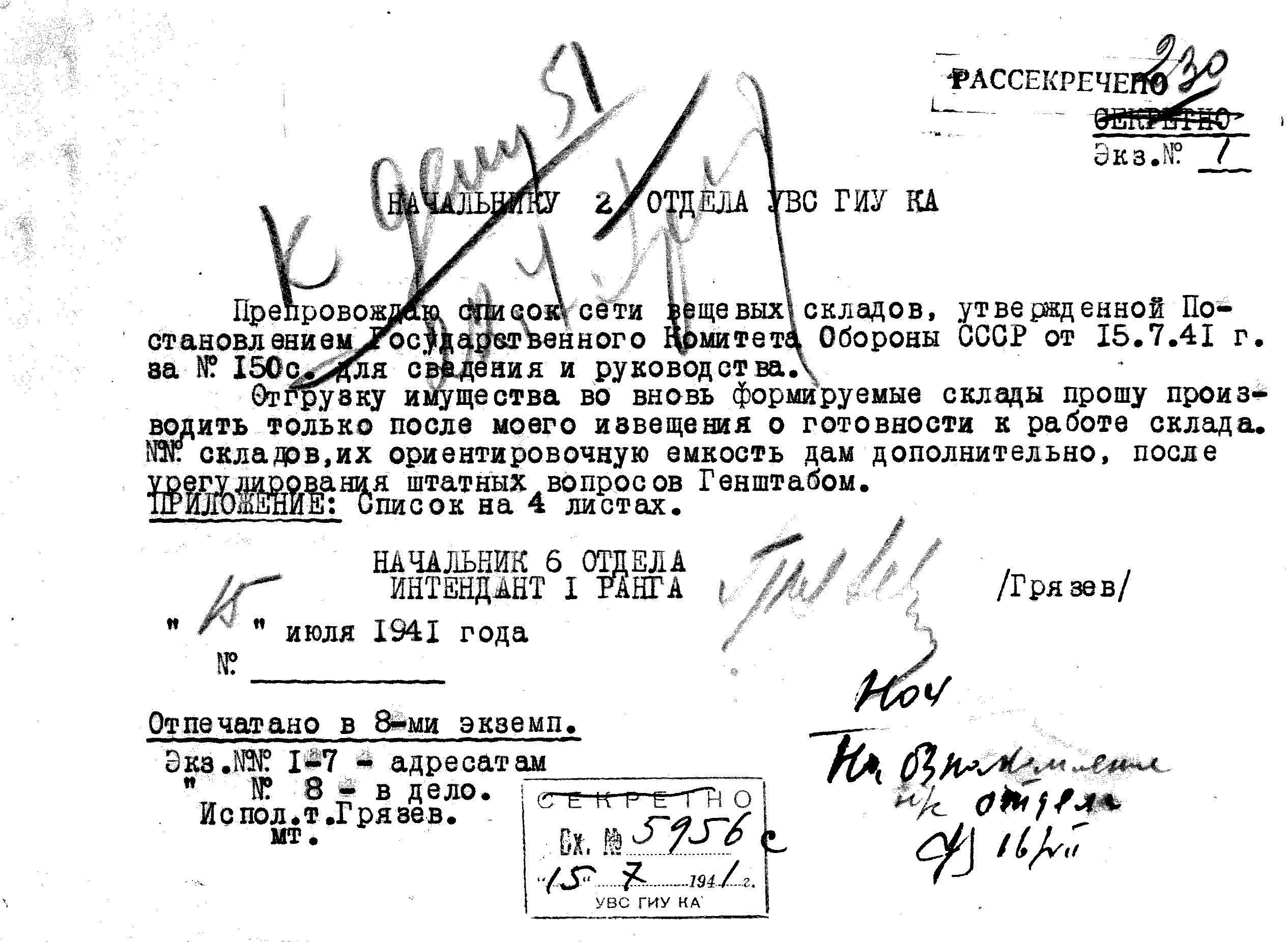

О сети вещевых складов и мероприятиям по их формированию, можно узнать из постановления ГКО СССР от 15 июля 1941 года:

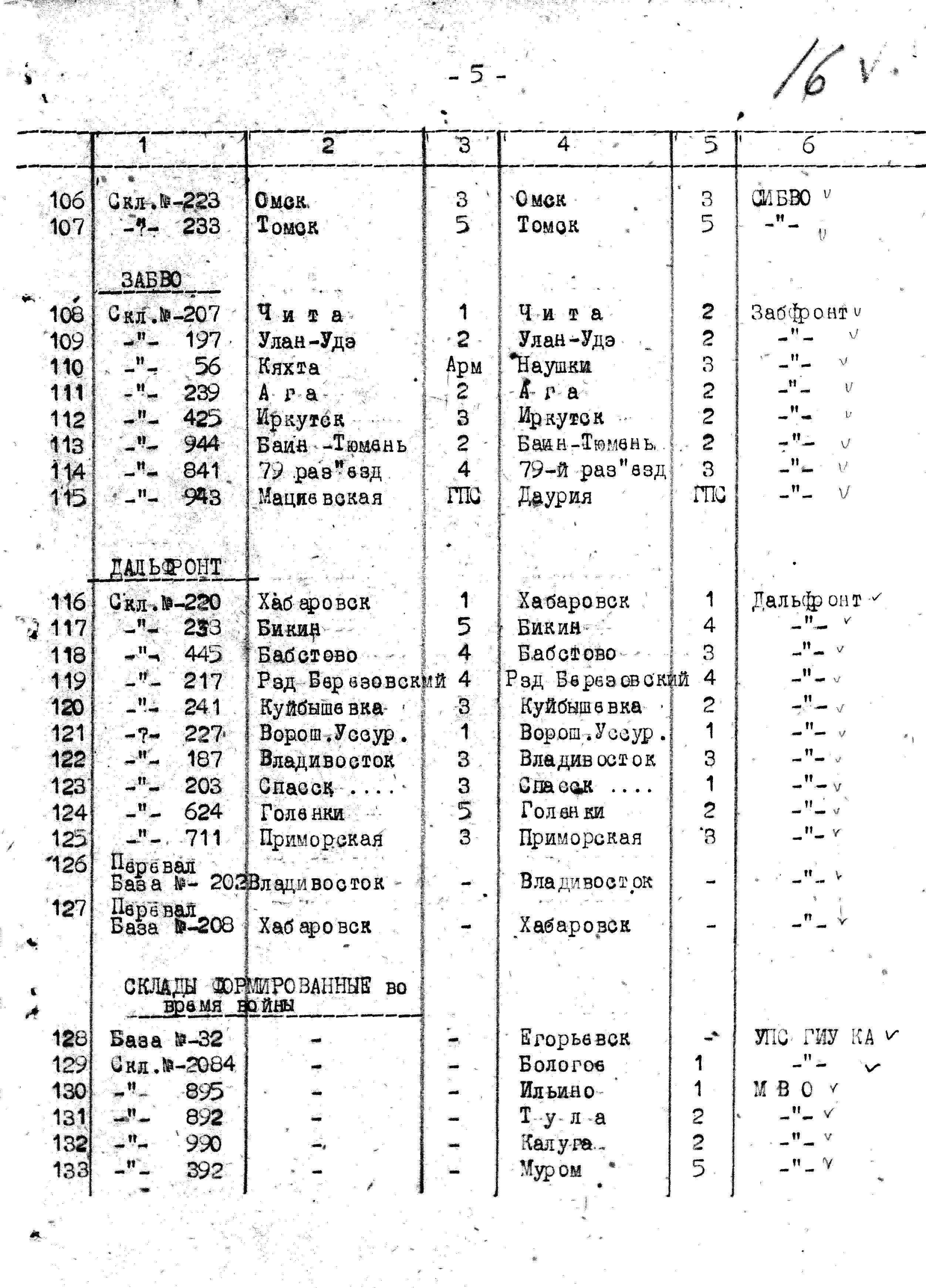

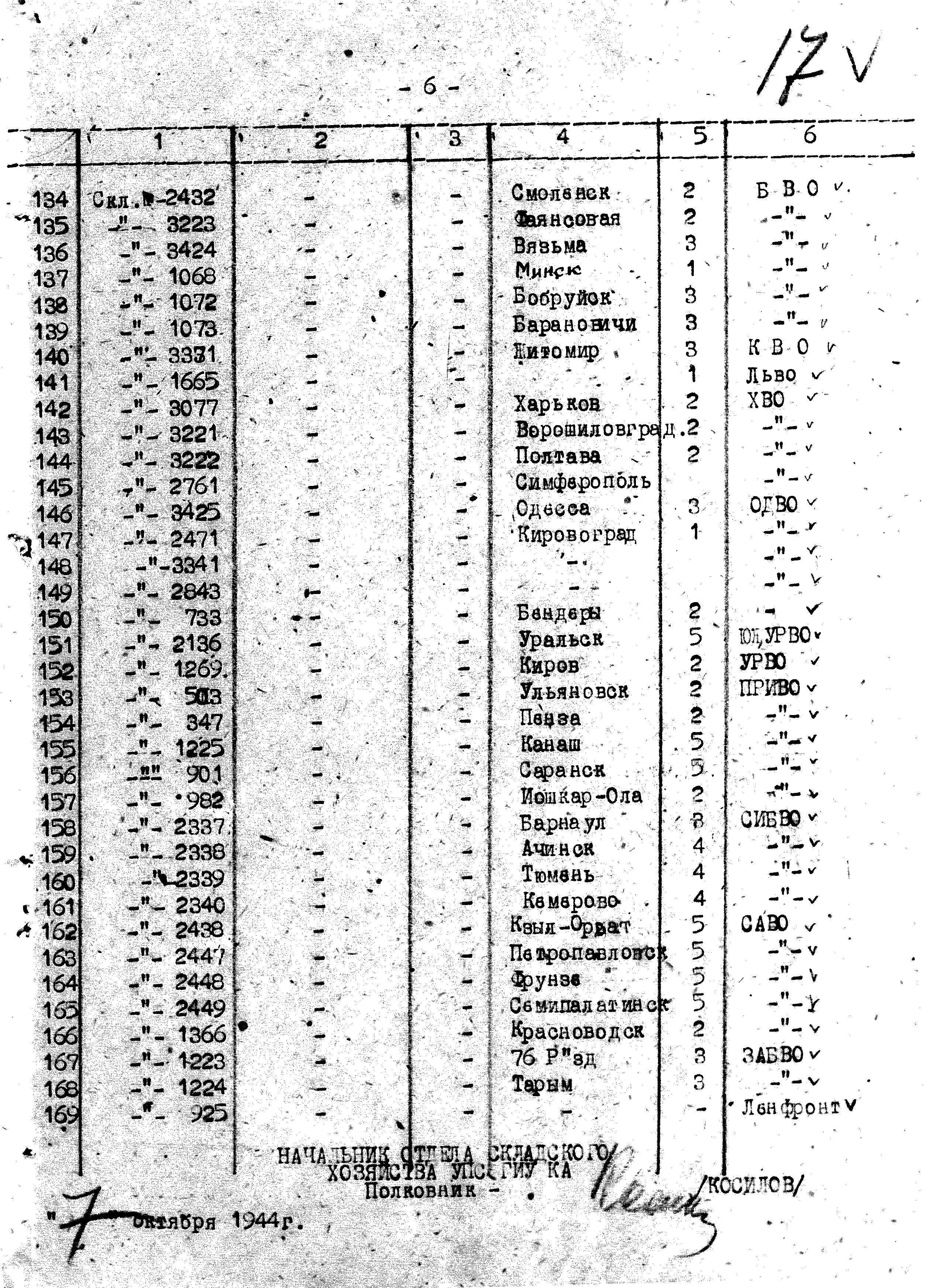

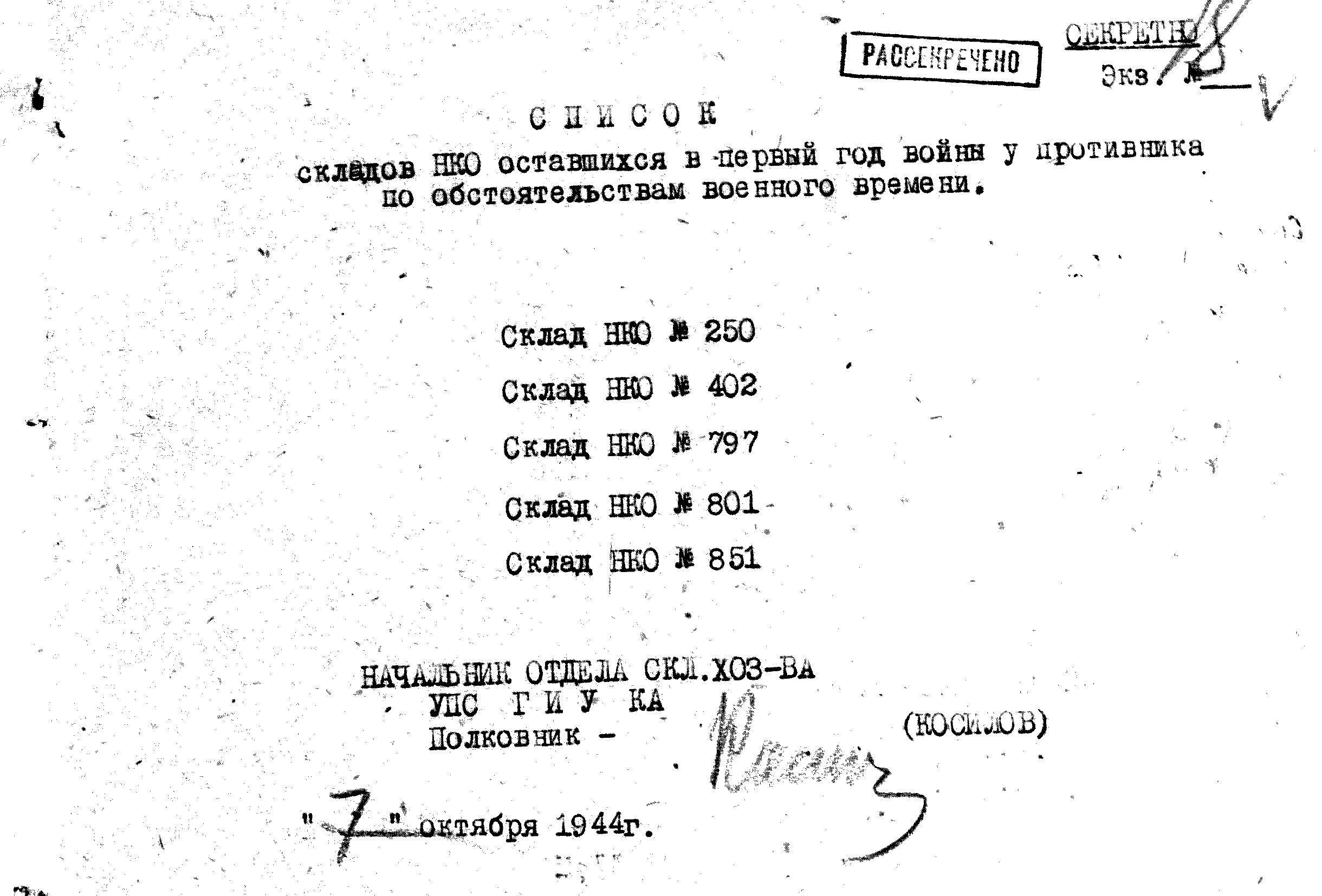

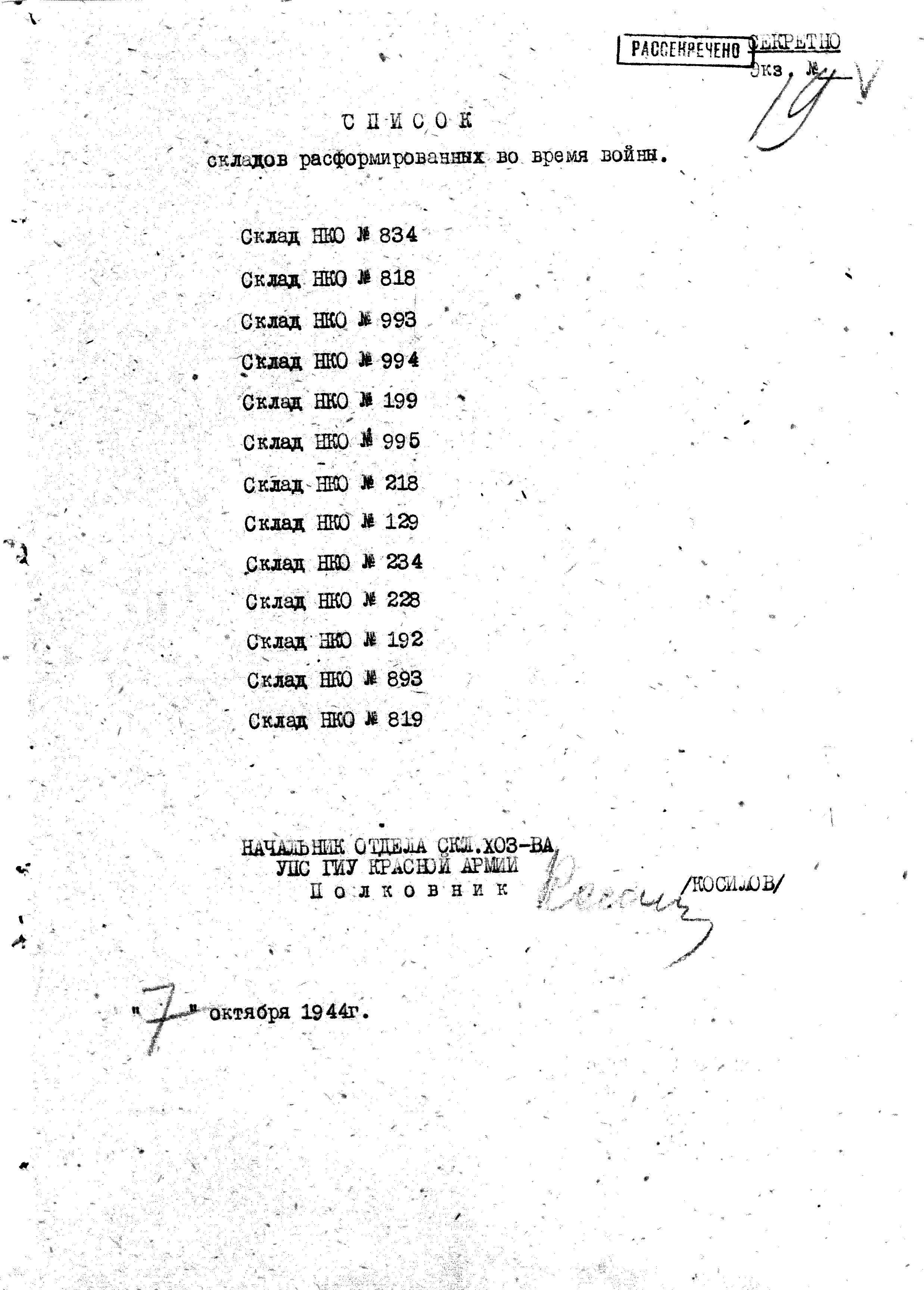

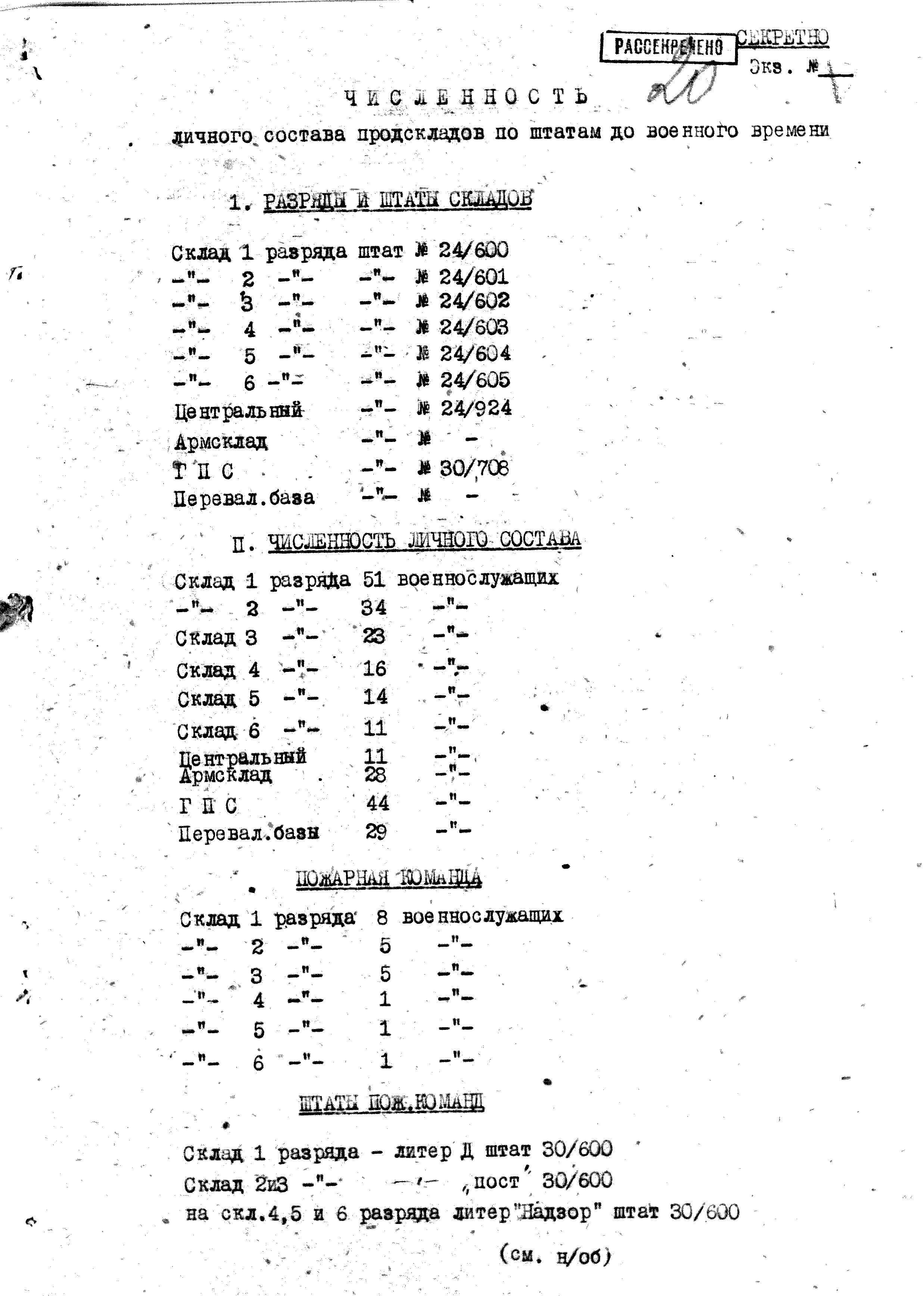

Сведения по продовольственным складам более подробные и охватывают практически всю Великую Отечественную войну, но так и документ более поздний, фактически подводящий итоги:

В идеале – все склады нужно наносить на карту, желательно, по каждому военному округу отдельно. Так получится наглядно, можно понять, в каких населённых пунктах или в непосредственной близости от них дислоцировались одновременно продовольственные, вещевые и артиллерийские склады. Тогда и картина с возможностью рассредоточения станет более наглядной. Но, времени на это нужно очень много, а результат… Даже не знаю, насколько такая карта будет востребована и времени очень жалко.

Уважаемые читатели, если Вы обнаружили в рассуждениях какой-то изъян, не согласны с выводами или у Вас иное мнение – пишите, обсудим.

В ближайшей публикации планирую выложить документы по эвакуации и уничтожению окружных складов. Постараюсь быть краток и скажу точно, что такой «простыни» текста – не будет.

На этом на сегодня всё.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.