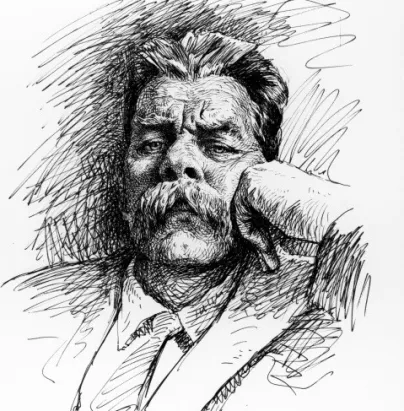

Горький. Ложь фантазий и фантастическая ложь

Автор: Михайлова Ольга

"Ложь - тот же алкоголизм.

Лгуны лгут и умирая".

Чехов

Обещала подписчику рассказать о Горьком. Ну... рассказываю. При этом в анализе личности Горького я буду опираться только на тех, кто мог говорить бесцензурно: Бунин, Ходасевич, Берберова, Сургучёв. И скажу сразу: дать только факты и анализ личности не получится. На каждое утверждение Горького в письмах, дневниках, повестях и драмах - можно найти антитез в тех же письмах, дневниках, повестях и драмах. Горький - лжец в чистом виде, классический. И разобраться в его взглядах и творческом методе невозможно просто потому, что никаких взглядов и никакого метода у него нет…

Итак, Горький. Как свидетельствует Владислав Ходасевич, его родственник и сотрудник, "Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличить от обыкновенной, часто вульгарной лжи, Горький усвоил себе свой собственный "идеальный", отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата". Усвоил? Как? Пока непонятно, но в любом случае, да, он был артистом - об этом свидетельство Бунина: "Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том, и в другом случае, - с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, - впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и всё одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль…"

Бунин задаётся вопросом, на который трудно ответить, но который нельзя обойти, ибо без понимания этого мы не разберёмся в этом человеке. Насколько Горький был искренен и насколько играл? "В чувствительных местах, пишет Бунин, он, когда старался быть особенно убедительным, с лёгкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза…" Бунину вторит Ходасевич: "Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я не помню, над чем он не плакал, разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была - слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот - написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дёшево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Горький не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и в протирании затуманившихся очков…" Он же: "Трудно поверить, что этот человек мог плакать настоящими слезами от стихов Пушкина, Блока, но и Огурцова и Бабкина…"

Итак, перед нами - артист, пусть не очень хороший, ибо его фальшь замечают, но человек, склонный к игре и лжи. Владислав Ходасевич уверяет, что главная причина игры заключалась "в особенном, очень важном обстоятельстве - в крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние, как на его творчество, так и на всю его жизнь…" Да, верно. В лучшей его пьесе "На дне" всё перекошено - правда и ложь. Главный герой - странник Лука, "старец лукавый". Он является, чтобы обольстить обитателей "дна" утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нём легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной. Но Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, многим мог показаться вредным. Горький это предвидел и противопоставил Луке шулера Сатина, который провозглашает, что "ложь - религия рабов и хозяев. Правда - бог свободного человека". Знаменитая фраза: "Человек - это великолепно! Это звучит гордо!" - также вложена в уста шулера, сиречь обманщика. Но автор-то про себя знал, что это ложь.

Ничего гордого в человеке он не видел, а вот создание мечты, обмана, Горький считал истинным признаком гениальности, и обожал Беранже:

Господа! Если к правде святой

Мир дорогу найти не сумеет,

Честь безумцу, который навеет

Человечеству сон золотой!

Горькому довелось жить в эпоху, когда "сон золотой" заключался в мечте о социальной революции, в которой виделась панацея от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, стал её глашатаем - не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому что верил в спасительность мечты. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошёл лукавым странником Лукою. И вся его писанина, как и вся жизнь, проникнуты сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде.

"Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду", - в кои-то веки честно писал он Е.Д. Кусковой в 1929 году.

"Никогда я не замечал, - говорил Ходасевич, - чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь - даже самую наглую или беспомощную. Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи". Да, к "подрумяниванию фактов" Горький подлинно относился с сердечным сочувствием. "Румянил" их и сам. Его близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца - результат лукавой фантазии. Горький её придумал, а потом усвоил раз навсегда и в значительной степени стал её рабом. Он считал своим долгом стоять перед "массами" в том образе, которого от него эти массы требовали в обмен на свою любовь. "Великое множество раз, говорил Ходасевич, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шёл вразрез с совестью, или наоборот - воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, - он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: "Нельзя, биографию испортишь". Или: "Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь".

Но есть в его биографии и подлинно удивительная вещь. Современник Горького, эмигрант И.Д. Сургучёв описывает любопытный разговор с Алексеем Максимовичем. "А вы знаете? - сказал мне Горький, - я ведь учился иконописи. Но не пошло: веры не было. А это самое главное в этом деле. Большая комната. Сидят человек двадцать богомазов и пишут иконы. А я вступил, как растиратель красок, ну и присматривался, конечно. Пишут Бога, Божию Матерь и Николу. Хозяин - мрачный, платит подённо и следит, чтоб не раскуривали. Скука, а песен петь нельзя. Попробовали божественное: "Кресту Твоему" - не идёт. Я был мальчишка бедовый. Подойдёшь к одному-другому и шепнёшь: "Нарисуй ему рожки!" Так меня и прозвали: "дьяволёнок". Хозяину это не нравилось, вынул он из кармана сорок копеек и сказал: "Собери своё барахлишко и к вечеру очисть атмосферу". И вот вечером, когда я пришёл к товарищам попрощаться, один из них вынул из стола две маленьких иконки и сказал: "Вот для тебя специально написал, выбирай". На одной был написан Алексей, Божий человек, а на другой - дьявол румяный и с рожками. "Вот выбирай, что по душе". Я выбрал дьявола, из озорства. "Ну, вот я так и мыслил", - ответил богомаз, - "что ты возлюбишь дьявола. Ты из дьявольской материи создан. И мамаша твоя не иначе, как путешествует на Лысую Гору". "Как же, как же, - ответил я, смеясь, - я и сам ездил с ней не один раз". "Ну, вот и молись своему образу: он тебя вывезет", но, прибавил богомаз, "жди дурного конца". Что-то в душе у меня ёкнуло, но нельзя же поддаваться панике! Что-то было в этом от "Пана Твардовского", которым я зачитывался: и интересно, и жутковато.

- А где же теперь эта вещица? - спросил я.

- У меня, - ответил Горький, - я никогда не мог с ней расстаться. Даже в Петропавловской крепости он вместе со мной был. Все вещи отобрали, а его оставили. Приходите завтра ко мне в кабинет, я вам его покажу.

Я пришёл в полдень, Горький работал с утра, лицо у него было утомлённое, глаза помутневшие, "выдоенные". Он знал, что я пришёл смотреть дьявола и показывал мне его, видимо, не с лёгким сердцем. Дьявол был запрятан между книгами, но Горький чётко знал его место и достал дощечку моментально, И он, и я, - мы оба, неизвестно почему, испытывали какое-то непонятное волнение. Наконец, дьявол - в моих руках и я вижу, что человек, писавший его, был человеком талантливым. Что-то было в нём от чёрта из "Ночи под Рождество", но было что-то и другое и это "что-то" трудно себе сразу уяснить. Словно в нём была ртуть и при повороте света он, казалось, то шевелился, то улыбался, то прищуривал глаз. Он с какою-то жадностью, через мои глаза, впитывался в мой мозг, завладевал в мозгу каким-то местом, чтобы никогда из него не уйти. Российский дьявол этот желал вселиться в меня, и я чувствовал, что тут без святой воды не обойтись и что нужно в первую же свободную минуту сбегать в собор, хотя бы и католический.

- Нравится? - спросил Горький, неустанно следивший за моими впечатлениями.

- Чрезвычайно, - ответил я.

- Вот тебе и Россиюшка-матушка, обдери мою коровушку. Хотите, подарю?

И тут я почувствовал, что меня словно кипятком обдало.

- Что вы, что вы, Алексей Максимович? - залепетал я, - лишать вас такой вещи?.. - Я чувствовал, что в моем голосе звучат те же ноты, что у гоголевского бурсака из "Вия", когда он не хотел оскоромиться. - Ни за что, ни за что, - лепетал я, - да потом, признаться сказать, я его и побаиваюсь...

Горький, казалось, добрался до моих сокровенных мыслей, засмеялся и сказал:

- Да, он страшноватый, Чёрт Иванович.

Горький снова запрятал его между книгами, и мы пошли завтракать. Катальдо, повар Горького, делал все вкусно и соблазнительно, но у меня пропал аппетит. Мне казалось, что это - не дом и не крыша, а мост и что сижу я - под мостом и ем не баранье жиго, а грязь, и что предо мной сидит старая ведьма, притворившаяся красавицей Марьей Фёдоровной с недобрыми, тонкими, по-жабьи поджатыми губами...

Святая вода в соборе, в мраморной раковине, была холодная, и когда я покропил ею лоб, то почувствовал, что действительно что-то святое, хотя и католическое, папское, коснулось моей души. Но было во всем этом что-то от "Фауста", от "Пана Твардовского", от некоторых страниц "Вия"…"

Сургучёв после не в шутку полагал, что Горький тогда заключил договор с дьяволом, уже тем, что выбрал его, отрёкшись от своего небесного покровителя. "И ему, среднему в общем-то писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский, ни Чехов. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь", пишет он.

Ходасевич добавляет: "О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдотом. В СССР Горький удостоился таких почестей, о которых крупнейшие писатели мира не могли и мечтать. Сталин распорядился назвать именем Горького крупный промышленный центр - Нижний Новгород. Соответственно и вся Нижегородская область переименовывалась в Горьковскую. Имя Горького было присвоено Московскому Художественному театру, который, к слову сказать, был основан и получил всемирную известность благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко, и - Чехову. Его именем было названо несколько предприятий. Моссовет принял решение переименовать главную улицу Москвы - Тверскую - в улицу Горького. Тираж книг Горького, выпущенных за годы советской власти, больше 90 миллионов экземпляров. Они издавались 2377 раз на семидесяти шести языках, согласно отчёту "Литературной газеты" от 20 марта 1958 года».

"Слава приносила ему много денег, писал Ходасевич, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города - положительно, я не помню, чтобы у него были ещё какие-нибудь расходы на личные надобности…"

Ну, тут уж… Ходасевич просто не в курсе. Бунин знает больше: "Большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая…" Не стоит рисовать его бессребреником.

Но вот свидетельство Зинаиды Гиппиус: "Волна внезапного успеха, захлестнувшая одно время Максима Горького и Леонида Андреева, часто вредит писателям, даже губит их, останавливает их нормальный рост. Кто знает, не выработалась ли бы у Горького человеческая душа, средняя, но крепкая, во всю меру его таланта, если бы не исказил её неумеренный внешний успех? Очень большая сила выдержала бы, конечно, все, и, конечно, не один этот успех виновен в том, что мы сейчас в Горьком, вместо честного, хорошего писателя мы имеем безвольное, бессильное жалкое существо, навеки потерянное и для литературы, и для России, однако и несчастье успеха сыграло тут свою роль…"

Что же, правильно, дьявол доброго подлинно никогда не даёт… При этом Горькому были свойственны великие планы, похожие на те, что осеняли Чернышевского. Вот свидетельство жены Ходасевича, Берберовой: "Ещё с молодости была одна идея, которая в последние годы жизни Горького приняла маниакальную силу. Эта идея - энциклопедического издания достижений всех времён и народов во всех областях искусства и науки, которые помогли бы "мировому пролетариату" освободиться от целей мирового капитализма, а интеллигенции правильно понять всю мировую культуру от Гомера до Горького. На основании идеи, созревавшей в его уме более 15 лет, Горький решил в сентябре 1918 г. организовать издательство "Всемирная литература", подчинённое Наркомпросу, которое ставило целью осуществить массовое издание старых переводов произведений Америки и Европы.Но это не всё! Горький был еще и человеком добрым. Наряду с целью образовать читателя у него была и другая цель, которая казалась Горькому в 1918 году столь же важной, если не важнее: дать учёным и писателям, включавшимся в его проект, возможность не умереть с голоду. Согласно плану Горького им должны были выдать за их труды не только селёдку и муку, но и калоши…"

Лев Толстой, кстати, сначала принял Горького за мужика и говорил с ним матом, затем понял, что ошибся, но... возлюбить не смог. "Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу, - жаловался он Чехову. - Горький - злой человек. У него душа соглядатая, он пришёл откуда-то в чужую ему Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу". Стало быть, Толстому он показался сексотом. И ведь недаром. Горький, словно агент-провокатор, был подлинно связан и состоял в переписке с Лениным, Чеховым, Брюсовым, Розановым, Морозовым, Гапоном, Буниным, Арцыбашевым, Гиппиус, Маяковским, Панферовым, реалистами, символистами, священниками, большевиками, эсерами, монархистами, сионистами, антисемитами, террористами, академиками, колхозниками и гэпэушниками. Но русские писатели в большинстве были его личными врагами: Достоевского он ненавидел, Гоголя презирал, как человека больного, над Тургеневым смеялся. Горький, надо сказать, вообще ненавидел - утробно и всерьёз, интеллигенцию, но, как всегда, лгал. В письмах к Илье Репину и Льву Толстому пел гимны во славу Человека: "Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека..." И в это же самое время писал жене, кстати, агенту НКВД: "Лучше б мне не видать всю эту сволочь, всех этих жалких, маленьких людей..." - это о тех, кто в Петербурге поднимал бокалы в его честь.

Но за что ему рукоплескали? Он ведь так никогда не одолел мертвящей книжности: это оказалось не под силу его ограниченному дарованию. Сначала у многих возникла иллюзия, что он - талантливая натура, но вскоре обнаружилось, что у него мало таланта и ещё меньше натуры. Его "талант" разменивается на бесчисленные плоские афоризмы и притчи, которые сыплются решительно изо всех уст его героев, тягучей канителью навязчивых назиданий переходят со страницы на страницу и вызывают досаду. Он как откровение вещает канцелярские банальности: "При условии отсутствия внешних впечатлений и одухотворяющих жизнь интересов муж и жена - даже и тогда, когда это люди высокой культуры духа, - роковым образом должны опротиветь друг другу", или - "если бы нас не одолевали гнусные черви мелких будничных зол, мы легко раздавили бы страшных змей наших крупных несчастий"! И дело не в том, насколько умны и оригинальны его замечания, - гибельно то, что его герои вообще только изрекают, даже в тюрьме у него заключённые перестукиваются сентенциями: "кто освободил свой ум из темницы предрассудков, для того тюрьма не существует, ибо вот мы заставляем говорить камни - и камни говорят за нас". Даже образность его поучений совершенно невыносима, и пошлость достигает своего апогея, когда мы читаем, например, выражение "трупы грёз" или слышим от героя фразы: "я дам вам жаркое из фантазии под соусом из чистейшей истины"… Совестно за Горького, когда читаешь: "Я знаю, что люди становятся все мягче душой в наши высококультурные дни и даже когда берут за глотку своего ближнего с явной целью удушить его, так стараются сделать это с возможной любезностью и с соблюдением всех приличий, уместных в данном случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости…" Его сатира и дешёвое обличение вообще строятся рукою неумелой, своей цели не достигают и над пошлостью не возвышаются. У него нет ни художественной объективности, ни высокого спокойствия, ни лиризма.

Его герои беспрерывно умничают, слова в простоте не скажут, это носители сентенций и тенденций, сосуды рассудочности, они не производят впечатления реальных людей. Они рассуждают о том, как надо жить, даже самые бесшабашные, забубённые головы, на разные лады повторяют одно: "Жизнь у меня без всякого оправдания". Они не дышат, а теоретизируют и решают мировые вопросы. Это разъедающее резонёрство, умственное крохоборство, стремление пронизать жизнь необразованной и некритической мыслью, - свойство Горького. Он очень однообразен. Внутренней разницы между людьми, стоящими на разных ступеньках социальной лестницы, у него нет. Жители подвалов и притонов, купечество, скучные мещане, дачники-интеллигенты - все одинаковы: то же искание, та же тоска по совести, та же прирождённая неспособность к самозабвенной жизни.

Он бессовестно придумывает даже самого себя. Его напыщенные песни буревестника, и его позднейшее смирение, кроткий Лука, - всему одинаково чужда органичность. Приверженность к вымыслу заставляет его измышлять даже то, что он видел, в самую правду вдыхать ложь. Везде - лишние разговоры и умствования, тина той скуки, которая так непобедимо обволакивает многие из его сочинений. Она давала себя знать всегда, и если публика могла сочувствовать Горькому в его походе против мещанства, то это не освобождало её от гнетущей скуки при чтении его "Мещан". Скуку надо живописать интересно, - автор этого не сделал. А всякая жизнь, если разъять её на мелочи, вынуть из неё душу, мещанство…

Ну, а политика? Тут тоже жулил? Он же иногда бесстрашно высказывался. Нет.

- В записных книжках Бунина-эмигранта есть любопытные сопоставления. "Начало февраля 1917 года. Оппозиция все смелеет, носятся слухи об уступках правительства кадетам - Горький затевает с кадетами газету (у меня сохранилось его предложение поддержать её). Апрель того же года - Горький во главе "Новой жизни", и даже большевики смеются, - помню фразу одного: "Какой, с Божьей помощью, оборот!" - но, конечно таким популярным соратником не пренебрегают. Ленин все наглее орёт свои призывы к свержению Временного правительства, к гражданской войне, к избиению офицеров, буржуазии и т. д., - Горький, видя, что делишки Ленина крепнут, кричит в своей газете: "Не сметь трогать Ленина!" - но тут же, рядом печатает свои "несвоевременные мысли", где поругивает Ленина (на всякий случай)...

В посмертном дневнике Леонида Андреева есть такое место: "Вот ещё Горький... Нужно составить целый обвинительный акт, чтобы доказать всю преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России... Но кто за это возьмётся? Не знают, забывают, пропускают... Но неужели Горький так и уйдёт не наказанным, не узнанным, "уважаемым"? Если это случится (а возможно, что случится) и Горький сух вылезет из воды - можно будет плюнуть в харю жизни!"

Плюнь, Лёня, плюнь…

Но вообще-то сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо "наши умники", либо "наши олухи". Чтение советских газет портило ему кровь. Однако когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболь, Алексей Максимович при нём считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о советских писателях, учёных, изобретателях, давая понять, что только теперь "эти замечательные ребята" получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболю уйти - маска снималась. Соответственную личину надевал при Горьком и Соболь: ложь порождала ложь.

Но компания по возвращению шла долго. Вот свидетельство Ходасевича: "В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон: покровительственный, снисходительный. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предначертаниях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от неё нет тайн. Словом, держалась самою настоящей кремлёвской дамой. С первого же дня её пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы. Порою на них приглашался Максим. Скажу о сыне Горького. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. По-настоящему увлекали его лишь теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкой умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Далее произошёл у нас с Максимом следующий диалог, за полную словесную точность которого я, разумеется, не ручаюсь, но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятны.

Максим. Вот какая история: мать меня зовёт в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А что вы будете там делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович мне предлагает место.

Я.(не смея ещё догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно, в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня знает, я у него работал. Ещё в восемнадцатом году, в девятнадцатом, - когда был инструктором Всевобуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского. Интересно, знаете ли, до чёртиков. Ночью, бывало, нагрянем - здрасьте, пожалуйста! Вот мы раз выловили эсеров. Мне тогда Феликс Эдмундович подарил коллекцию марок - у какого-то буржуя её забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь! - и по привычке всё изображать в лицах и карикатурно, Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладёт руки на воображаемый руль и бежит рысцой. Потом его левая рука выбрасывается вбок - Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: "Ту! Ту! Ту!". Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Он был несмышлёныш в истинном смысле слова. Я не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса.

На другой день Максим зашёл вечером в мою комнату, я снова навёл его на разговор о Чека. Он болтал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи, назвал мне двух поэтов, сексотов Чека.

Горький после сказал:

- Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека - ни звука.)

- Что же, пускай едет, коли ему хочется, - сказал я.

Горький слегка рассердился:

- А когда их там всех перебьют, что будет? - спросил он. - Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нём же дело. Я же вижу, что не в нём дело. Думают - за ним и я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она - важное лицо.

- Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

- Да зачем же это им нужно?

- Дело в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших... "

Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, Горький принял у себя экскурсантов-ударников. В 1926 г. он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского. В 1928 году после падения Зиновьева оказалась возможна поездка в Москву, куда через год он переселился.

"Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. И хотя сама революция оказалась не такой, какою он её создал своим воображением, - мысль о возможной утрате своего образа, о "порче биографии", была ему нестерпима, - пишет Ходасевич, - деньги, автомобили, дома - все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. И он продался - но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни", не потерять ореол любимца "революционных масс" и титул "буревестника"... Упрямясь и бунтуя, он знал, что уедет в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция - она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти - нишу в Кремлёвской стене для урны с его прахом.

В обмен на все это революция потребовала от него рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошёл. Можно бы долго перечислять, на что он ещё пошёл. Он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью.

Сознавал ли он весь трагизм этого? Вероятно - и да, и нет, ибо лгал всю жизнь. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал. С этого момента начала действовать программа его задабривания, выдержанная в сталинском стиле. В его распоряжение были предоставлены особняк в Москве и две благоустроенные виллы - одна в Подмосковье, другая в Крыму. Снабжение писателя и его семьи всем необходимым было поручено тому же самому управлению НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. По указанию Сталина, Ягода стремился ловить на лету малейшие желания Горького и исполнять их. Вокруг его вилл были высажены его любимые цветы, специально доставленные из-за границы. Он курил особые папиросы, заказываемые для него в Египте. По первому требованию ему доставлялась любая книга из любой страны. Горький пытался протестовать против вызывающей роскоши, которой его окружали, но ему было сказано, что Максим Горький в стране один.

В знаменитой книге "Канал имени Сталина", написанной группой писателей во главе с Максимом Горьким, рассказано, в частности, о слёте строителей канала - чекистов и заключённых - в августе 1933 года. Там выступал и Горький. Он с волнением сказал: "Я счастлив, потрясён. Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей. Великое дело сделано вами, огромнейшее дело!"

Можно, конечно, сказать, что он лгал и тут, как всегда, но кто же ему, изолгавшемуся, виноват? Полностью изолированный от народа, он двигался вдоль конвейера, организованного для него Ягодой, в неизменной компании чекистов и писателей, сотрудничавших с НКВД. Всем, кто окружал Горького, было вменено в обязанность рассказывать ему о чудесах социалистического строительства и петь дифирамбы Сталину. Даже садовник и повар, выделенные для писателя, знали, что время от времени они должны рассказывать ему, будто "только что" получили письмо от своих деревенских родственников, которые сообщают, что жизнь там становится всё краше.

Сталину не терпелось, чтобы популярный русский писатель обессмертил его имя. Он решил осыпать Горького царскими подарками и почестями и таким образом повлиять на содержание и, так сказать, тональность будущей книги….

Кстати, по словам Т. Манухиной, у него был план "окружения большевиков". "Стоило Горькому "присягнуть" Кремлю, и перед ним открылась беспредельность. Самые заветные желания его могли осуществляться, как в волшебном сновидении... Облагодетельствовать миллионы тёмного русского народа! Приобщить их к просвещению, к материальной культуре. Воспитать новое гражданское социалистическое сознание! Этот просветительный педагогический пафос был ему свойствен и всегда одушевлял его. Соблазн - пренебречь нравственной оценкой власти и воспользоваться её силой - был для Горького велик... К чему привело намерение Горького окружить большевиков? Окружённым оказался он сам"

"Соблазн - пренебречь нравственной оценкой власти"? Как забавно сказано, а? Горький писал о Ленине: "Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; 25 лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одною из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии; человек талантливый, он обладает всеми свойствами "вождя", а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс…"

Никакого соблазна. Он изначально понимал, что мораль там и не ночевала. Да и плевать ему было на мораль. Вот ещё одно свидетельство Ходасевича: "Заходили споры, но спорить с Горьким было трудно, потому что он имел удивительную способность: не слушать того, что ему не нравилось…" Ходасевич писал: "Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякой низкой истине Горький относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нём брезгливость и страх. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все колебатели душевного благодушия, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. И не случайно в ответ на "низкие истины" Кусковой, он ответил ей яростным пожеланием как можно скорей сдохнуть…"

Он не был человеком из одной глыбы, не отличался ни силой, ни неподкупностью. Те, кто знали его близко, видели, что под маской фальшивой скромности скрывалась мания величия, пряталась склонность считать себя безошибочным провидцем и моральным суперарбитром в вопросах политических. И если, следовательно, Горький продался Сталину окончательно, то сделал это, несомненно, совсем по другим причинам, нежели Алексей Толстой, который по возвращении в Советский Союз поставил Сталина на гранитный постамент рядом с Петром Великим и получил за это наличными в виде роскошных дач, подвалов, полных вина и самых дорогих автомашин. Горький готовился сотрудничать со Сталиным на равных, как титан советской литературы с вождём советского государства. Ему в голову не приходило выражать свою покорность, льстить, жертвовать Сталину свое достоинство. Он рассчитывал, что станет советником Сталина, что ему удастся внести более терпимый и умеренный тон в сталинскую политику истребления, личной мести и рабства. Но Сталину были нужны Алексеи Толстые.

***

Остаётся нерешённым еще один вопрос, который я поднимаю исключительно из праздного любопытства: умер ли Горький своей смертью или был убит по приказу Сталина? Его, безусловно, страшно подкосила смерть сына, сама по себе загадочная.

"Нет никаких оснований не верить обвинительному акту процесса 1938 года, - говорит Густав Герлинг-Грудзинский в своей статье "Семь смертей Максима Горького", - в котором говорилось, что Ягода решил - частично по политическим соображениям, а частично по личным, ибо было известно о его влюблённости в жену Максима Надежду Пешкову, - отправить на тот свет сына Горького". План убийства - напоить и оставить на ночь в снегу был прост, как всё гениальное. Допустим, что Горький не знал подлинной причины смерти своего сына, случившейся всего через год после возвращения семьи в Советский Союз. Он не мог не чувствовать, что произошло нечто необычное, нечто могущее быть либо заговором, либо предостережением.

12 мая 1934 года сразу же после смерти Максима, Сталин написал Горькому письмо: "Вместе с Вами скорбим и переживаем несчастье, которое так неожиданно и дико свалилось на всех нас. Мы верим, что Ваш несгибаемый горьковский дух и великая воля победят это тяжёлое испытание". Горький был убит смертью сына. Достаточно сказать, что на несколько месяцев был отодвинут Первый съезд писателей.

Что до смерти самого Горького… Герлинг-Грудзинский даёт несколько вариантов. Горький умер 18 июня 1936 года. Его смерть была объявлена естественной. Медицинский бюллетень, опубликованный 19 июня, сообщал, что Горький ещё 1 июня заболел "гриппом, который в дальнейшем осложнился катаром верхних дыхательных путей и катаральным воспалением лёгких". Болезнь проходила тяжело в связи с "хроническим поражением сердца и сосудов и в особенности лёгких в связи со старым (сорокалетней давности) туберкулёзным процессом". Смерть наступила "в результате паралича сердца и дыхания". Бюллетень подписали наркомздрав РСФСР Каминский, начальник кремлёвского лечсануправления Ходоров, профессора Плетнев, Ланг, Кончаловский и Сперанский, доктор Левин, а также профессор Давидовский, произведший вскрытие тела.

Но два года спустя, в марте 1938 года, в Москве начался процесс Бухарина и его "правотроцкистского блока". В ходе процесса бывший глава НКВД Ягода выступил с сенсационным признанием в том, что это он убил Горького. Применил он способ очень оригинальный: приказал секретарю Горького Крючкову добиваться, чтобы великий писатель простудился. Когда это случилось, Ягода приказал двум кремлёвским врачам - Левину и Плетневу - использовать неправильные методы лечения.

Затем была "смерть номер три". В 1940 г. в Воронеже вышел сборник статей и воспоминаний о Сталине. Личный секретарь Сталина Поскребышев в эссе "Учитель и друг человечества" полуофициально отверг официальную версию о естественной смерти Горького.

Далее, в 1951 г. "Правда", желая доказать, что в Советском Союзе существует полная свобода печати, предложила Моррисону, министру иностранных дел английского лейбористского правительства, написать в газету статью. Он написал, и в ней заклеймил полное отсутствие в Стране Советов таковой свободы. Редакция "Правды" снабдила статью Моррисона возмущённым комментарием: "В СССР свободы слова лишены неисправимые преступники, диверсанты, террористы и убийцы, подосланные иностранными разведками, преступники, стрелявшие в Ленина, убившие Володарского, Урицкого и Кирова, отравившие Горького и Куйбышева".

Пятая версия: год, в котором благодаря выступлению Моррисона, узнали об отравлении Горького, был годом пятнадцатилетия со дня смерти писателя. Ни в одной из бесчисленных юбилейных статей, появившихся в советской и зарубежной коммунистической печати, не упоминались таинственные обстоятельства смерти Горького.

Шестая версия: в обширной статье о Горьком, помещённой во втором издании "Большой советской энциклопедии" 1952 года, есть короткое упоминание о смерти писателя: "18 июня 1936 г. Горького не стало. Его убили враги народа из правотроцкистской организации, агенты империализма, против которых он так мужественно боролся. Несколько ранее, в 1934 году, ими же был умерщвлён М. А. Пешков, сын Горького".

Тут непонятно, был ли смертельный удар нанесён с помощью простуды, осложнённой лёгочным воспалением, или с помощью мышьяка без всяких осложнений. Компромиссную формулу даёт "Русская советская литература" Л. И. Тимофеева, учебник по литературе для десятых классов, утверждённый Министерством просвещения РСФСР 1952 года: "Подосланные убийцы, которым удалось вкрасться в окружение Горького, постепенно довели его до смертельной болезни, которая положила конец его дням 18 июня 1936 года".

Французский литератор, русский по происхождению, Виктор Сэрж, который пробыл в России до 1936 года, в своем дневнике, напечатанном в 1949 году в "Ле Тан Модерн", рассказывал: "Я однажды встретил Горького на улице, и был потрясён его видом. Он был неузнаваем - это был скелет. Он писал официальные статьи, в самом деле отвратительные, оправдывая процессы большевиков. Но в интимной обстановке ворчал. С горечью и презрением говорил о настоящем, вступал или почти вступал в конфликты со Сталиным". Сэрж также рассказывал, что по ночам Горький плакал. Впрочем, это, как мы знаем, ни о чем не говорило.

Какая версия смерти ближе к истине? Зачем Сталину было убивать несчастного лживого старика? Но если это было ложное обвинение на оппозицию, но почему огласили его спустя два года? Не выдумано ли признание Ягоды? Кто мог приказать это Ягоде, кроме самого Сталина?

Но в заключение приведу свидетельство, которое можно назвать загробным. В 1954 г. немецкая социал-демократка Бригит Герланд, досрочно освобождённая в 1953 г. из лагеря на Воркуте и выпущенная в ФРГ, опубликовала в "Социалистическом вестнике" статью "Кто отравил Горького?" Привожу её текст со значительными сокращениями: "Одна из самых красочных, самых незабываемых личностей, из встреченных во время пребывания на Воркуте, - был наш больничный врач, старик почти восьмидесяти лет. Я работала некоторое время у него в качестве санитарки, и мы очень подружились, если можно говорить о дружбе между людьми такими разными и по возрасту, и по культуре. Врачом этим был Дмитрий Плетнев. Его имя вызвало много шума во время одного из громких процессов старых большевиков. Однажды профессор рассказал мне следующую историю: "Мы лечили Горького от сердечной болезни, но мучения его были не столько физические, сколько моральные. Он не переставал терзать себя угрызениями совести. В Советском Союзе он не мог уже дышать и страстно хотел вернуться в Италию. Он старался убежать от самого себя, но сил на серьёзный протест ему не хватало. Тем не менее, подозрительный кремлёвский деспот боялся открытого выступления знаменитого писателя против режима. И, как всегда, в нужный момент придумал наиболее эффективный способ. На этот раз была им бонбоньерка. Да, светло-розовая бонбоньерка, перевязанная шёлковой ленточкой. Она лежала на ночном столике Горького, любившего угощать навещавших его гостей. Вскоре после получения бонбоньерки он щедро угостил двух санитаров шоколадными конфетами и сам съел несколько. Через час все трое почувствовали острые желудочные боли, а ещё через час наступила смерть. Немедленно было произведено вскрытие. Сбылись наши самые худшие опасения. Все трое были отравлены. Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля продиктовали совершенно ложную версию смерти Горького, мы не протестовали. По Москве начали кружить слухи, шептали, что Горького убили, что Coco его отравил. Сталину было это очень неприятно. Необходимо было отвлечь внимание общественности, направить подозрения в иную сторону, найти иных виновных. Проще всего было обвинить в преступлении врачей. С какой целью врачи это сделали? Наивный вопрос. Конечно, по приказу фашистов и их агентов. Как дело кончилось, вы знаете..." Бригит Герланд заканчивает свой рассказ: слова Плетнева врезались в мою память навсегда. Поэтому она повторила их с максимальной точностью, "не добавив и не убавив ни одного слова". "Я бы никогда не поверила, - пишет Бригит Герланд, - в этот дешёвый детектив с розовыми бонбоньерками и отравленными шоколадками, если бы на собственной шкуре не познакомилась со "сталинскими методами арестов, допросов и процессов". Она добавляет: я никогда никому не рассказала бы о встрече на Воркуте, если бы Плетнев жил, но он умер в возрасте восьмидесяти с лишним лет, и НКВД ему больше ничего сделать не сможет…"

А снова Сургучёв, напоследок. "Я знаю, что много людей будут смеяться над моей наивностью, но я все-таки теперь скажу, что путь Горького был страшен: как Христа в пустыне, дьявол возвёл его на высокую гору и показал ему все царства земные и сказал: "Поклонись и я всё дам тебе". И Горький поклонился. И ему был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский. И все это было только наваждение. И этим путём наваждения он твёрдой поступью шёл к чаше с цикутой, которую приготовил ему опытный аптекарь Ягода. Начальники чрезвычайной комиссии не любят фотографироваться, но, все-таки, где-то однажды я увидел портрет Ягоды. И тут вы, пожалуй, будете менее смеяться: Ягода, как две капли воды, был похож на дьявола, пророчески нарисованного талантливым богомазом…"