Деревянные пушки от средних веков до 20 века.

Автор: любой господиВ Венгрии есть одна средневековая легенда. Как-то на город Пакш напали турки. В городе были большие запасы пороха, но не было ни одной пушки (не одни мы такие). Турки знали, что в городе нет пушек и расположили лагерь на дальности полета стрелы от крепостных стен. За одну ночь жители города изготовили из огромного ствола дерева пушку. Утром зарядили её и выстрелили. Пушку разорвало, при этом убило половину горожан. Тогда мэр города сказал : "Если у нас столько убитых, сколько же осталось врагов?!"

А теперь серьезно...

В 17 веке численность французского торгового флота достигает 4 000 судов, английский превышает 5 000 судов, в торговом флоте Голландии 20 000 судов. А ведь это век пиратства! Кто-нибудь думал сколько пушек надо для вооружения такого количества купцов? А ведь были ещё и военные корабли!

В то же время в фортификации господствует бастионная система, основанная на фланкирующем обстреле картечью из пушек подступов к стенам. Пушек для этого требовалась прорва! Где их взять? Сколько это будет стоить ? И куда эти пушки потом делись ?

Ответ прост - нехватку бронзовых, чугунных и кованных железных пушек восполняли ДЕРЕВЯННЫМИ !

На фото - деревянная пушка 15 в. из Нюренбергского музея. Калибр 90 мм. Пушка окована железными обручами. В самом конце ствола внутрь жерла вставлено железное кольцо. Это сделано, чтобы не развальцовывался, не выгорал край жерла.

Деревянные пушки изготавливались и использовались в войнах во многих странах. Деревянные стволы скреплялись 8–10 железными кольцами или даже веревкой. Чтобы не разорвало казенную часть стволы брали с комелем (корнем), поскольку у комеля волокна дерева более извилисты и его труднее расщепить. Деревянные пушки конечно были слабыми и обычно могли выстрелить лишь несколько выстрелов, иногда даже один, прежде чем взорваться. Но их стоимость была соизмерима со стоимостью выстрела и можно было перед боем просто иметь запас заранее заряженных стволов, которые во время боя по очереди подкатывали к бойницам. Стреляли из них ядрами и картечью.

(На фото - вьетнамская деревянная пушка, захваченная французами в цитадели Винь-Лонг 23 марта 1862 года. Калибр: 97 мм. Длина: 1,90 м. Музей искусств , Париж)

(На фото - скрепленная веревками японская деревянная пушка. 1853-54 гг)

Деревянные пушки были на вооружении зальцбургского замка в 1525 г.

Описание деревянных пушек сделал итальянский алхимик, металлург и архитектор Ванноччо Бирингуччо в трактате «Пиротехния» (Pirotechnia) в 1540 г, впоследствии неоднократно переиздававшимся.

Под сводами древнего здания петербургского Цейхгауза, в архиве Артиллерийского музеума, удалось найти интересные документы, свидетельствующие о том, чем занимался гранатный мастер в столице в период с мая по июнь 1671 г. Это черновые памяти головам И.В.Большому Ларионову, М.Г. Юреневу, Б.Ертусланову и П.Б.Строеву и «роспись капитана и огнестрельного мастера Ганца Тимсона, что ему надобно к деревянной верховой пушке гранат и гранатных составов (выделено мной – А.Л.)». Тимсону и его помощникам, гранатчикам В.Иванову и Г.Калинину и иноземцу Элману, для постройки большой деревянной пушки было выдано: 100 гранат «розных статей», полпуда «селитры лютрованной», 12 гривенок серы, несколько пудов пороха, смолы, «котел медной смоляной», около 100 дубовых и сосновых брусов длиной от 0,5 аршина до 3,5 саженей, «бумаги на картузы», более пятидесяти обручей «больших и меньших» и др. Собирали орудие 25 бочаров, плотников и токарей.

Следует отметить, что сконструированные по проекту Тимсона деревянные пушки впоследствии принимали участие в боевых действиях. В документах упоминаются «деревянные пушки», которые правительственные войска использовали при осаде Соловецкого монастыря в 1674-1676 гг. Появление таких «экстраординардных» орудий под Соловецким монастырем объяснимо природными условиями тех краев. Тяжелые мортиры в силу ряда обстоятельств невозможно было быстро переправить к осажденной крепости. Поэтому правительством было принято решение собрать гранатные пушки уже на месте. К воеводе И.Мещеринову были «посланы гранатчики, которые огнестрельному делу навычны и учились у иноземцев». Согласно донесению воеводы от 6 июня 1675 г. в Сумском остроге он «приказал зделать гранатным мастером шесть пушек деревяных и, зделав, привез на Соловецкой остров <...> велел <...> те деревяные пушки вкопывать в землю (выделено мной – А.Л.)». В другой отписке Мещеринов докладывал, что обстреливал соловецких сидельцев «из двух медных да из деревяных четырех гранатных пушек гранатными железными и зажигательными ядрами (выделено мной – А.Л.)» . По Холмогорской летописи во время осады ратные люди « и шанцы, и рвы, и подкопы копали, и туры и лествицы строили, и деревяные в землю пушки ставили (выделено мной – А.Л.)».

Использование деревянно-земляных пушек в определенных условиях в какой-то мере компенсировало дефицит осадных орудий.

Из донесения Яицкого Войска 1720 года в Государственную Коллегию Иностранных дел : «В давнех де годах прадеды и отцы их … поселились по реке Яику в одной луке … где еще доныне городище, к которому их жилищу подходили великим собранием Золотой Орды татары, требуя, дабы они оставя то место, в их Орду шли, обещая их в Орде сделать мурзами, но они того не учинили, за что татары, осадя их, хотели поморить голодом, но они, сделав деревянные пушки, отбились…»

Во Франции 23 мая 1793 года королевская армия Конде захватила деревянные пушки республиканцев при завоевании лагеря Фамар, для чего было дано сравнительно подробное описание конструкции и долговечности: "... Согласно проведенным испытаниям, эти пушки выдерживали около 20 выстрелов..."

Румыны в Трансильвании в 1848–49 гг стреляли из деревянных пушек по венграм. Деревянные пушки имели различные калибры, до 120–150 мм, и были сделаны из ели, вишни или бука. Во время апрельского восстания 1876 года болгары использовали 52 пушки из вишневого дерева .

Во время восстания Илиндена в 1903 году болгарские партизаны в Македонии также производили пушки из вишневого дерева.

Ну и наконец во время Первой мировой войны немцы разработал серию тяжелых минометов под названием Albrecht Mortar.

Ну и наконец во время Первой мировой войны немцы разработал серию тяжелых минометов под названием Albrecht Mortar.

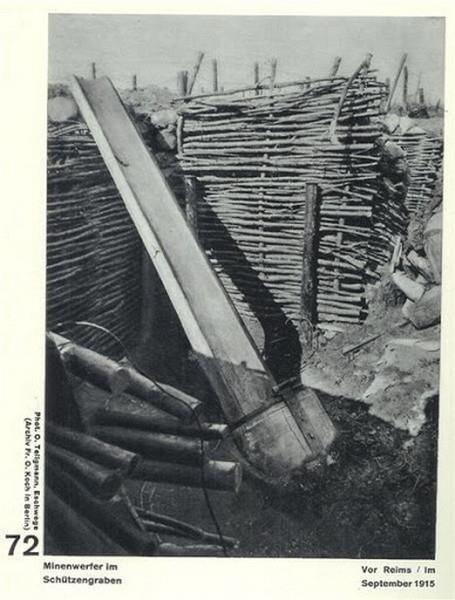

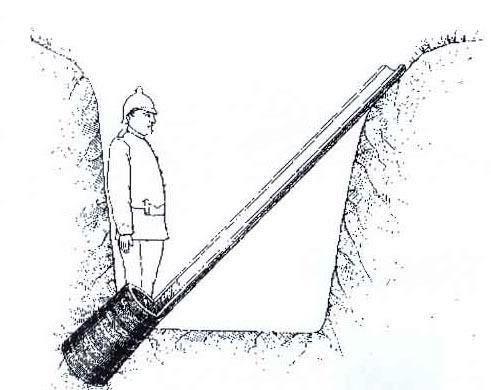

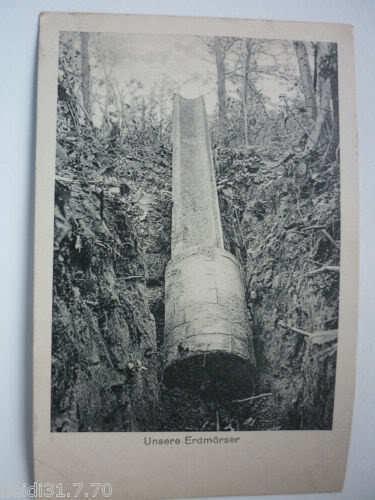

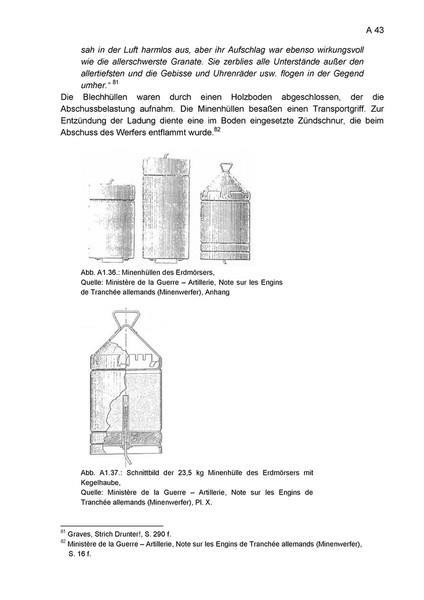

Миномёт Grabenmörser / Erdmörser ( "похороненный" или "земляной" миномёт )

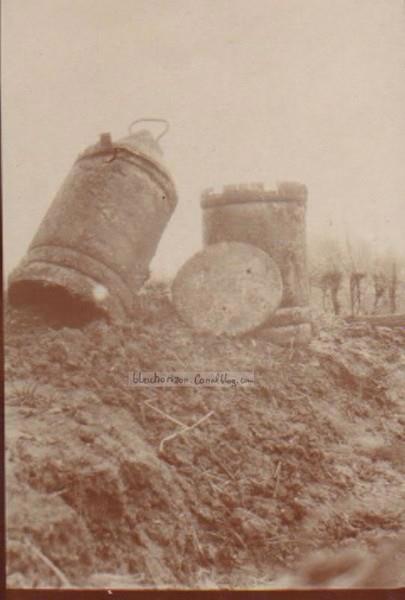

Grabenmörser / Erdmörser или "похороненный миномёт" изготовлялся из деревянного цилиндра , армированного проволокой. Внутренний диаметр 25 см . Миномёт ( сам цилиндр ) вкапывали в дно траншеи и снаряд скользил по деревянному жёлобу длиной в 2,40 метра (7 футов 10 дюймов) , полукруглому в поперечном сечении и установленному с наклоном в 45 °. Боеприпасы ( 24 см ) , к этой вундервафле ( и ими же стрелял Миномёт Albrecht-Mörser ), французы называли "seaux à charbon" - "ведро с углём" , за внешнее сходство с ведром. Выстрел производился при помощи огнепроводного шнура.

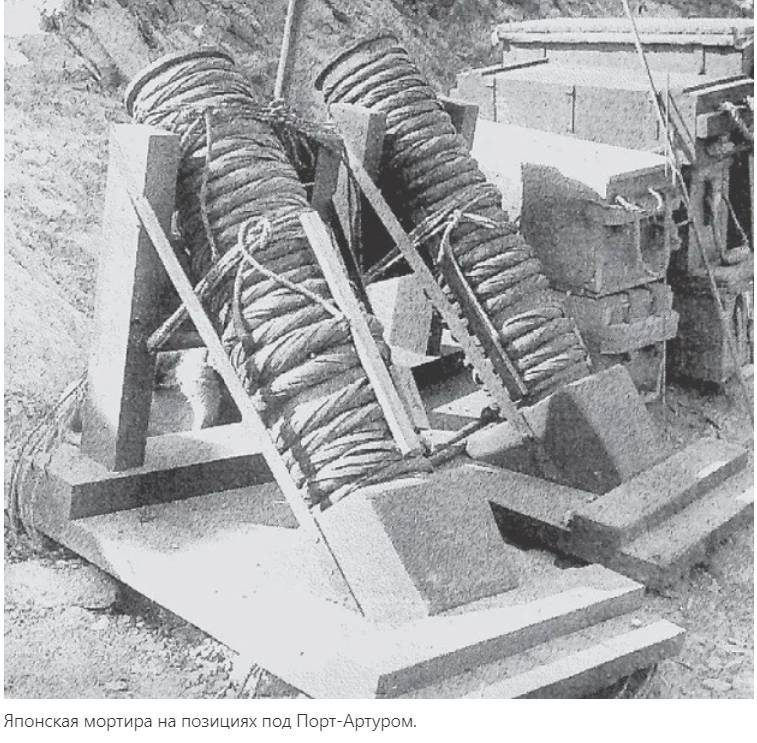

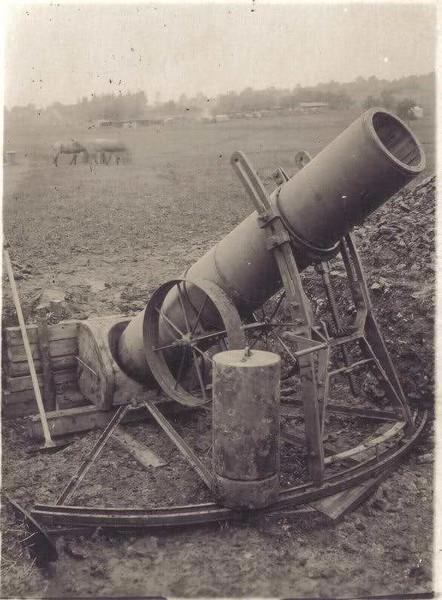

Миномёт Albrecht-Mörser / Albrecht-Werfer / Minenwerfer Albrecht

Миномёт Albrecht-Mörser был по сути усовершенствованным миномётом Grabenmörser / Erdmörser . Миномёт состоял из деревянной трубы обмотанной железной проволокой , внутри находился металлический жёлоб . Станок поворачивался по горизонтали на 45 градусов , а так же регулировался по высоте. Существовал в трёх калибрах : 25см , 35см и 45см. Самый распространённый - 25см весил вместе со станком 289 кг. Боеприпасы были аналогичны "вёдрам с углём" от Grabenmörser-а. Мина весила около 25 кг ( 100 кг ( масса взрывчатого вещества 60 кг ) на 35см и 200 кг на 45см ( масса взрывчатого вещества 117 кг ). Вышибной заряд варьировался от 50 до 700 грамм в зависимости от необходимой дальности и калибра миномёта. Дальность стрельбы составляла от 35 до 600 метров. Точность была очень низкой. Оборудовался также примитивными колёсами ( видны на первом фото ). Выстрел производился при помощи электрического разряда или от зажжённого шнура. Закладка мины в ствол производилась при помощи тали и/или верёвок. Мог стрелять и отравляющими ( газовыми ) боеприпасами.

К чему это я ? Да к тому, что из всякого затруднительного положения нужно искать выход ! А турки тогда ушли от города Пакша...