Колоколообразные петарды и взрывные ящики.

Автор: любой господиПоявление пороха в XIV столетии в Европе повлекло за собой не только появление огнестрельного оружия (кулеврины, аркебузы, пушки и т.п.). Порох сразу оценили и стали использовать и военные инженеры. Можно предположить, что в первую очередь оценили по достоинству порох и стали его использовать как раз они. На смену таранам пришли мины и петарды.

Поясним, термин "мина" изначально означал туннель, прокладываемый атакующими под наиболее уязвимое место в крепостной ограде, в который затем укладывается определенное количество пороха (от нескольких пудов до нескольких сотен пудов). В нужный момент мина взрывается, обрушивая крепостную ограду, а то и крепостную башню, давая тем самым возможность атакующим ворваться внутрь крепости.

Этот термин "мина" вплоть до тридцатых годов XX века означал именно и только туннель, заполняемый в его головной части порохом. А то, что мы сегодня называем минами, до середины тридцатых годов XX века обычно назывались фугасами.

Итак, кроме подземных мин инженеры 16-го столетия использовали иные взрывные заряды из пороха, которые применялись не под землей, а на земле, например для выбивания ворот. Это следует из немецкой книги изданной в Гамбурге в 1672 году. Автор военный инженер полковник Ульрих фон Крайнахс (Ulrich fon Cranachs). При этом надо помнить, что фон Крайнахс описал то, что уже давно было всем известно и не представляло военной тайны.

Изделия, описанные фон Крайнахсом в книге называются петардами (Petarden), а специалисты, занимающиеся их изготовлением и применением, называются петардиерами (Petardieren).

В единственном числе соответственно Petarde и Petardier.

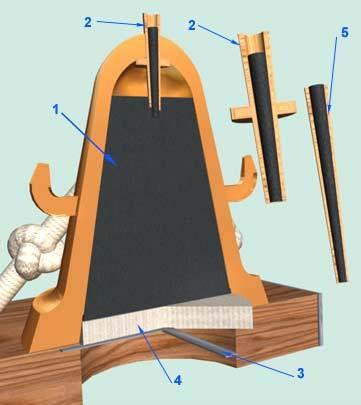

Колоколообразная петарда (Klocken=Petarde).

Исходя из коллекций петард военных музеев, можно сказать, что по петарды этого типа отливались из чугуна и имели колоколообразную форму или близкую к ней размерами от литровой кружки до 12-литрового ведра и крупнее, а пороховой заряд в них от 0.5 до 100 килограмм и более. Петарда весом 40 кг. имела пороховой заряд около 5 кг, а весом 250 кг. заряд пороха 100 кг.

Из источника, отправные данные которого неизвестны следует, что изобретение этой петарды относится к 1574 году и появилась она впервые во Франции ( но подрыв ворот порохом конечно применялся и ранее).

Известно, что немецкий петардиер Адольф фон Шварценберг взорвал две свои первые петарды 29.3.1598 при осаде турецкой крепости Рааб. Эти петарды были изготовлены специалистом Иоганном Альбрехтом фон Шпринценштайном (Johann Albrecht von Sprinzenstein) в Вене.

Форма варьировалась от чисто колокольной, до почти цилиндрической. Колокол крепился на толстой прочной деревянной доске, окованной по бокам железными полосами. Для этого по бокам колокол имел крюки, отливаемые вместе с самим колоколом.

Крепление колокола к доске могло быть различным - с помощью канатов или с помощью болтов.

Способ скрепления колокола с доской с помощью болтов стал применяться уже в XVIII-XIX веках, поскольку здесь требуется развитое промышленное производство с токарными станками, нарезанием резьбы, изготовлением гаек. Мы не говорим о том, что в XVII веке этого делать не умели, но едва ли в то время было так много заводов, способных выполнять столь сложный и дорогой заказ.

К железной полосе с двух противоположных сторон прикреплялись кольца или крюки, с помощью которых петарда могла крепиться к разрушаемому объекту.

В доске прорезалось отверстие, равное по диаметру внутреннему диаметру низа колокола.

В высшей точке, колокол имел сверление, в которое вставлялась деревянная запальная трубка (2) конусообразной формы, которая изнутри колокола закреплялась деревянной шайбой. Порох в этой трубке должен быть медленно горящий (порядка 5 секунд). Верхний открытый конец до применения петарды затыкался пробкой из просмоленного войлока.

Полость колокола заполнялось порохом (1). Крайнахс особо подчеркивает, что порох должен быть высококачественный и сильный. На доску под колокол укладывалась железная крестовина (3), на которую опирался пыж (4) из просмоленного войлока.

После того, как петарда установлена на объекте, из запальной трубки пробка извлекалась и вместо нее вставлялась запальная свеча (5), которая представляла собой деревянную конусообразную трубку, заполненную медленно горящим порохом. Время горения запальной свечи 15-30 секунд. Если же требовалось большее время замедления, то можно было сделать каскад из двух-трех запальных свечей.

Скорость горения пороха можно менять при его изготовлении за счет изменения пропорционального соотношения основных компонентов пороха (селитра, уголь и сера).

Для усиления пробивающего действия петарды, часто вместо пыжа в петарду вкладывали т.н. "поддон" (Spiegel) , а на него несколько картечин (Kugel).

Поддон представлял собой чугунный диск, нижняя поверхность которого была нарезана в виде призм.

А вот тут нужной найти золотую середину. С одной стороны - чем больше в петарде картечин, тем сильней запреградное поражающее действие. Прежде всего, по солдатам противника. Чем массивнее поддон, тем больше его кинетическое воздействие на преграду.

Но не стоит забывать второй закон Ньютона о том, что кинетическая энергия пропорциональна массе и квадрату скорости. Т.е. выгоднее давать большую скорость поддону и картечи, нежели увеличивать их массу.

Размеры и диаметр петарды определялись толщиной балки или диаметром столба, который требовалось перебить.

Выше описан как основной способ воспламенения петард с помощью запальных трубок и свечей. Так же воспламенялись пороховые заряды и в пушках того времени. Однако, то, что было вполне приемлемо в артиллерии, не всегда устраивало петардиеров. Дело в том, что не всегда было возможно установить петарду на объект непосредственно перед взрыванием. Например, это возможно сделать только ночью, а взорвать нужно непосредственно перед атакой, а то в входе ее по мере приближения пехоты к объекту. Петардиер днем уже не может приблизиться к петарде, поскольку будет просто убит.

Поэтому, наряду с воспламенением петард запальной трубкой существовал метод воспламенения, в котором использовался кремневый замок схожий по типу с ружейным кремневым замком и был натяжного действия (срабатывает при рывке натяжной верёвки).

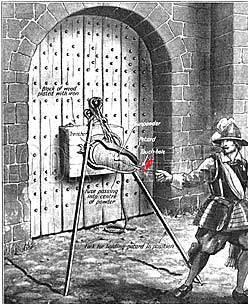

В основном петарды колоколообразной формы предназначались для пробивания крепостных ворот и стен домов, перебивания поперечных балок в частоколах, палисадах, шлагбаумных балок, цепей, которыми перегораживались в ночное время городские улицы и входы в гавани. Естественно, что цепями также во время войны преграждали вход в гавань кораблям противника и продвижение по улицам противника (прежде всего, кавалерии и артиллерии), ворвавшегося в город.

Сегодня нам кажется несерьезным - цепью перегородить вход в гавань или улицу. А задумайтесь, корабль деревянный, идет на парусах. Встреча с прочной металлической цепью весьма чревата тяжелыми повреждениями корпуса. Цепь через улицу не преграда для одиночного лихого конника. А если целому эскадрону нужно побыстрее проскакать к центру города по узким городским улицам? Наткнувшись на цепь, эскадрон смешается, остановится. Развернуть сотню горячих, взволнованных лошадей в узком проходе не так то просто. На это уходит время, самый дорогой ресурс войны.

То же самое и шлагбаум поперек улицы.

Палисад, преграждающий вход в ворота остановит и пехоту.

Ворота - это самое слабое место крепостной ограды. Дело в том, что обычно ворота находились в готовности к немедленному открытию. Ведь гарнизон не отсиживается, безучастно наблюдая, как враг готовится к штурму. Осажденные делают вылазки, т.е. совершают внезапные короткие, но сильные атаки на позиции осаждающих, нанося им потери, выводя из строя пушки и захватывая пленных. Нередко возникает надобность принять курьеров с почтой, прорвавшиеся к крепости подкрепления, обозы с порохом, продовольствием ...

Петарды к подрываемым объектам могли доставляться и закрепляться вручную.

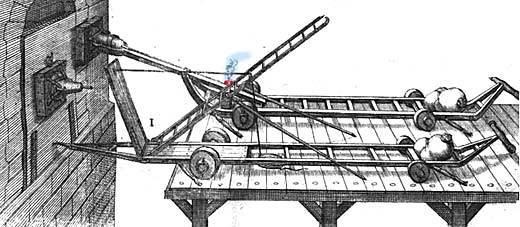

Однако, это возможно далеко не во всех случаях. Например, если ворота отделены от местности крепостным рвом и снабжены подъемным мостом. Крайнакс в своей книге показывает два типа тележек, с помощью которых петарды могли доставляться и удерживаться на воротах.

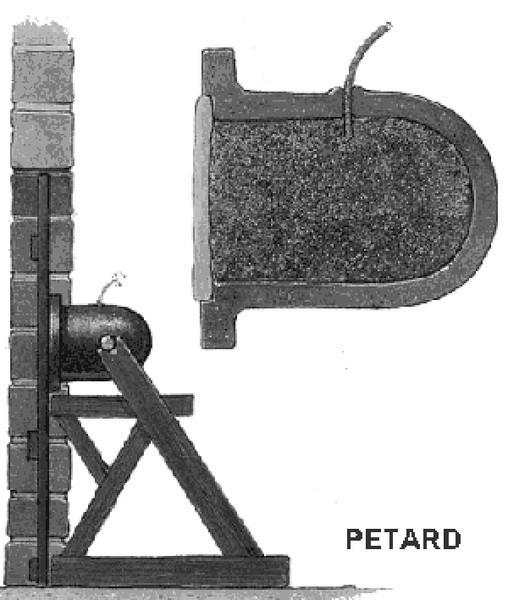

Взрывные ящики для разрушения каменных стен и башен (Spreng=Kasten ).

Хотя в XVII веке для разрушения крепостных стен по прежнему часто использовалось взрывание подземных мин, однако проложить мину под крепостную стену было далеко не всегда возможно. Например, если грунт скальный или наоборот болотистый. Да и прокладка подземной мины из-за огромного объема земляных работ, занимала долгие недели и месяцы. И хотя в те века жизнь и война были неспешные, однако и тогда очень часто фактор времени становился решающим. Например, если на выручку осажденной крепости спешит полевая армия, то вовремя взятая противником крепость могла решить исход не только кампании, но и всей войны.

Куда более быстрым, простым и эффективным способом было взрывание стены или башни с помощью взрывных ящиков (Spreng=Kasten ).

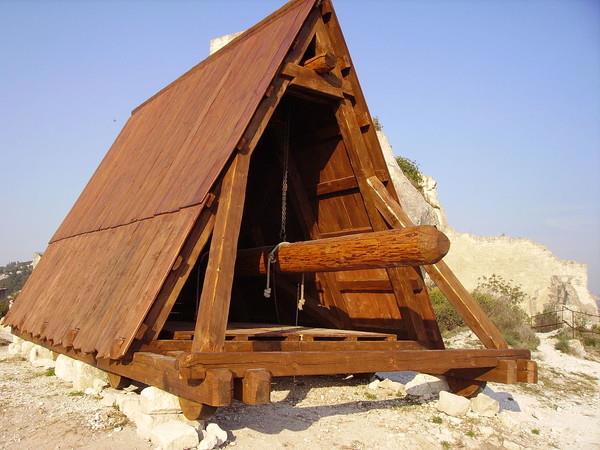

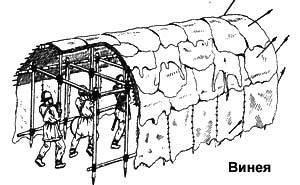

Прежде чем описывать конструкции ящиков и способы приведения их в действие, заметим, что для успеха взрыва было необходимо предварительно выдолбить в толще стены нишу для ящика. Делалось это при помощи различного ручного инструмента (долото, кувалда, лом, рычаг, таран и т.п.). Разумеется, для этого нужно было приблизиться к стене или башне вплотную, и иметь возможность находиться там в течение нескольких часов или даже дней. Для этого использовались передвижные укрытия, известные еще с античных времен. Так называемые винеи или таранные черепахи.

Разумеется, осажденные пытались помешать как подтягиванию черепахи, так и работам по долблению стены. Однако, не всегда в их распоряжении имелось достаточно средств (камни, бочки с горящей смолой, бомбы и т.п.) и возможностей.

Несколько отступая от темы, заметим, что помимо попыток сорвать работы по подрыванию башни или стены осажденные нередко позади стены начинали возводить новую стену или вал, чтобы воспрепятствовать противнику ворваться в крепость через пролом. Но поспешно возводимый барьер уже ведь не обладает в должной мере той стойкостью, которую имеет капитальное строение.

Как всегда война это действие и противодействие. Нападающий пытается пробить оборону, обороняющийся старается этому помешать. Не существует абсолютного оружия нападения, равно и не существует абсолютных средств обороны. Кто сделал свое дело лучше, за тем и успех.

Крайнахс не приводит в своей книге ни размеров взрывных ящиков, ни количеств пороха, требуемого для разрушения стены. Если исходить из того, что фугасность черного пороха близка к фугасности тротила, а бризантность порядка 24%, то примерно можно полагать, что для разрушения стены пороха потребуется в три-четыре раза больше, чем тротила. А рассчитать заряд тротила можно по современному Руководству по подрывным работам. Но во всех случаях обязательно нужно знать толщину стены и материал, из которого она построена.

Конструкция ящика, его массивность, равно как и материал, из которого он изготавливается, вызывает недоумение у современного читателя. Почему, например, он делается из латуни или кованного железа, а не из дерева?

И ведь ящику не лежать годами в нише. Дерево с этой задачей справится ничуть не хуже. Защитить порох от сырости одинаково просто (или сложно, если хотите) что в латунном, что в деревянном ящике. Да и конструкция самого ящика на первый взгляд тоже не самая целесообразная. Фактически вместо ящика с крышкой мы видим здесь один ящик, вставленный в другой.

Но мы описываем то, что было, а не то, что было бы на наш взгляд рациональнее.

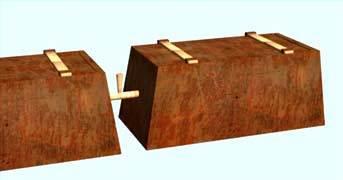

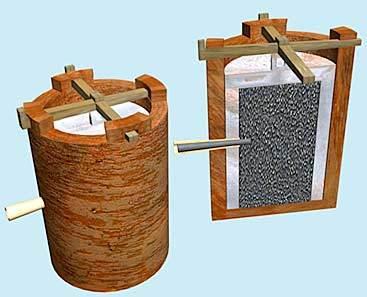

Конструктивно взрывной ящик представлял собой латунную пустотелую толстостенную отливку, открытую сверху или кованный из железных полос ящик. По форме это параллелепипед, несколько сужающийся кверху. По длинным сторонам сверху имеются проушины для деревянных крепежных планок.

В этот ящик вставлен дном кверху второй металлический ящик меньших размеров. Свободное пространство заполнено черным порохом. В одной из стенок имеется отверстие для запальной трубки.

Пока неясно, для чего столь толстые стенки и зачем столь странная конструкция. При этом гравюра не показывает никаких ручек для переноски или иных средств перемещения. А ведь такой ящик наверняка имеет очень значительный вес, поскольку заряд пороха явно составляет несколько пудов, а то и десятков пудов.

Если исходить из того, что порох обладает невысокой бризантностью при относительно высокой фугасности, проще говоря, обладает хорошим метающим действием, то можно предположить, что эти два ящика, вставленные друг в друга, представляют собой два снаряда, разлетающиеся при взрыве в противоположные стороны (один вниз, второй вверх). И уже за счет кинетической энергии (ударного действия) ящиков происходит разрушение стены. Тогда становится возможным массивность ящиков.

Заметим, что на гравюре, показывающей размещение ящика в стене нет, ни малейших указаний на то, что нишу после установки ящика, следует засыпать грунтом, иначе говоря, делать так называемую забивку. А ведь наличие забивки усиливает действие взрывчатки примерно в полтора раза. Во всяком случае, так указано в современном Руководстве по подрывным работам.

Ниже мы рассмотрим две другие показанные в гравюре конструкции взрывных ящиков, которые на наш взгляд подтверждают наше предположение.

Гравюра также показывает спаренный заряд из двух взрывных ящиков. В этом случае запальная трубка помещается между ящиками.

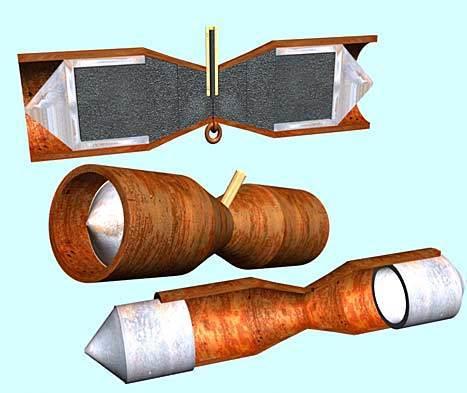

Второй тип взрывного ящика, показанный на гравюре, представляет собой две заостренные трубы, соединенные между собой и имеющие открытые торцы. С обеих торцов в трубы свободно вставлены две трубы меньшего диаметра. (я бы сказал, два снаряда). Они между собой не соединены.

Наружная труба в самом узком месте имеет сверление для запальной трубки.

Вся внутренняя полость заполнена порохом.

На реконструкции вверху показан внешний вид взрывного ящика. Ниже он же в продольном разрезе. А еще ниже для наглядности он показан без порохового заряда и один из снарядов выдвинут наружу.

Достаточно очевидно, что при взрыве пороха оба снаряда разлетаются в противоположные стороны и за счет своей кинетической энергии разрушают материал стены.

Еще раз хочу подчеркнуть, что порох имеет слабую бризантность и хорошую фугасность. Во взрывных зарядах XVII века разрушение каменных стен происходило очевидно в большей степени за счет кинетики металлических снарядов, и в гораздо меньшей степени за счет энергии самого взрыва. А вот с введением в практику взрывных работ в XIX веке нового поколения взрывчатых веществ (пироксилин, нитроглицерин, динамит, мелинит, тротил и т.п.), которые сразу стали называть бризантными, т.е. дробящими, порох уступил им свое место в подрывном деле. Петарды и взрывные ящики стали не нужны и со временем про них все забыли.

Кстати, должен сказать, что там, где в первую очередь требуется фугасность, т.е. метательное действие, черный порох в качестве инженерной взрывчатки наряду с новыми ВВ продержался вплоть до середины Первой Мировой войны. Я имею в виду грандиозные по своему размаху подземно-минные действия 1914-1918 годов на Западном фронте, где требовалось разрушение и выбрасывание больших масс относительно непрочного грунта.

Третий тип взрывного ящика отличается от предыдущего своим снарядом, который имеет заостренную головку и сам более массивный.

В узости ящика приклепано кольцо, с помощью которого можно перемещать ящик и подвешивать его в нише.

В общем-то анализ устройства именно этого взрывного ящика и подталкивает к пониманию сути конструкции взрывных ящиков всех типов, используемых для разрушения стен и башен всех типов.

Кроме вышеописанных взрывных ящиков на гравюре изображен взрывной ящик цилиндрической формы.

Из текста можно понять, что если вышеописанные ящики предназначены для разрушения крепостных стен, то цилиндрический ящик более подходит для разрушения башен.

Он представляет собой изготовленный из толстостенного металла (чугун) сосуд цилиндрической формы и имеет дно. В него в перевернутом виде вставлен второй сосуд меньшего диаметра.

Свободная полость внутри заполнена порохом..

Сбоку имеется сверление, в которое вставлена запальная трубка.

Большой сосуд имеет в верхней части проушины, в которые вставлены деревянные клинья, предназначенные для удержания малого сосуда внутри большого.

Заметим, что запальные трубки горят всего 15-30 секунд. Естественно, что взрывник не успеет удалиться на безопасное расстояние. Таким образом запальные трубки можно полагать лишь конечными запальными устройствами. Как уже было описано в первой части статьи, в арсенале взрывников имелись запальные свечи. Из них составлялся каскад нужной длины, обеспечивающий время, требуемое для отхода взрывника. Одним концом каскад свечей вставлялся в запальную трубку, а противоположный поджигался.

В Германии сохранилось свидетельство использования взрывных ящиков при нападении на крепости.

На снимке башня Гейдельбергского замка, взорванная с помощью взрывного ящика в 1693 году.

Замок Гейдельберг являлся резиденцией курфюрстов Пфальца с 1196 года. В течение веков он достраивался и перестраивался.

Пфальцское курфюршество было завоевано и опустошено французами в 1689 (и ещё раз в 1693) во время войны за Пфальцское наследство. Во время последней осады замок оказал отчаянное сопротивление и французские петардиеры взорвали "Толстую башню" с помощью взрывных ящиков. Это привело к капитуляции замка. Французы поголовно перебили сдавшихся и сожгли замок, как это было тогда, да и сейчас тоже принято в гуманной, культурной и просвещенной Европе. С тех пор он так и стоит в руинах.

В 1720 году курфюрст Пфальца перенес свою резиденцию в Мангейм. В 1803 году Гейдельберг вместе с территорией Пфальца вошёл в состав курфюршества Баден.

( Материал взят из работы Веремеева Ю. Г. "Минно-подрывное искусство 17 века".)