Рождение боевых ракет.

Автор: любой господиБоевые ракеты обязаны своим появлением фейерверку, который представляет собой взрывающуюся в полете ракету. Одни авторы приписывают изобретение фейерверков китайцам, другие - индийцам. Я же расскажу о ракетах в Европе.

Для фейерверка нужны пиротехнические составы и в первую очередь - порох. Порох впервые в Европе описал Роджер Бэкон в 1267 г. Первым надёжным свидетельством существования огнестрельного оружия в Европе является запись в документах города Флоренции от 11 февраля 1326 года о заказе «пушек («canones») из бронзы. Первый фейерверк был запущен в Италии - в 1379 году в Виченце (Венеция) по случаю Вознесения был устроен полет голубя, который с башни Епископского дворца летел к статуи Мариии , празднуя примирение между Скалигери и Висконти .

А уже в 1380 г венецианцы применили ракеты против генуэзцев в морской битве при Кьюджи.

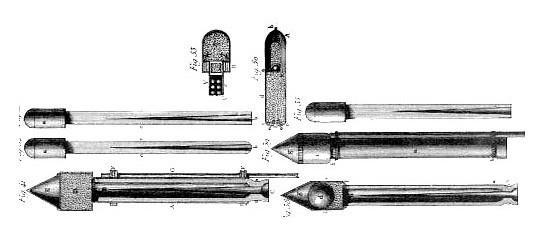

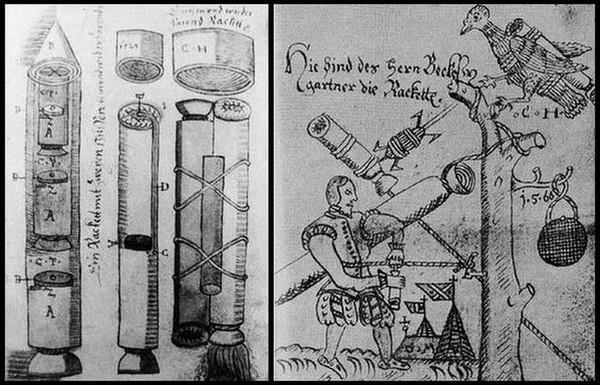

Конрад Кайзер описал ракеты в своем знаменитом военном трактате "Bellifortis" около 1405 года.

Жан Фруассар (ок. 1337 - ок. 1405) задумал запускать ракеты через трубы, чтобы они могли совершать более точные полеты. Идея Фруассара является предвестником современного гранатомета .

Джованни Фонтана в 1520 году изобразил на рисунке реактивные аппараты с такими подробностями, которые невольно заставляют усомниться в том, что перед нами всего лишь умозрительные построения. Одна длиннохвостая ракета по виду напоминает птицу с крыльями, которые вступают в действие, как только снаряд начинает падать, помогая ему пролететь подальше. Игрушечный заяц, установленный на колесной платформе, также снабжен «реактивным двигателем», как и искусственная «рыба», предназначенная для войны на море.

В 1421 г. при осаде гуситов в Сааце, пускались ракеты в виде голубей для поджога лагеря неприятеля.

Также сообщается, что французы использовали ракеты в своих осадах Понт-Андемера в 1449 году, Бордо в 1452 году и Ганда в 1453 году.

В 1547 году граф фон Зольмс описывает ракеты с крыльями, Анзеле, чья «Traites Militaires»1 вышла в 1598 году, описывает боевые ракеты и приводит их рисунки. На них изображен грубый сверток, привязанный к палке, однако пусковая установка устроена более сложно. На подставке с четырьмя ножками установлено способное изменять угол наклона корыто с канавкой для ракеты.

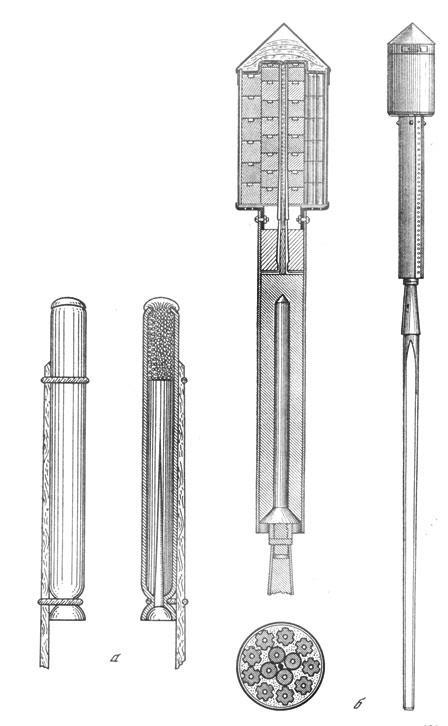

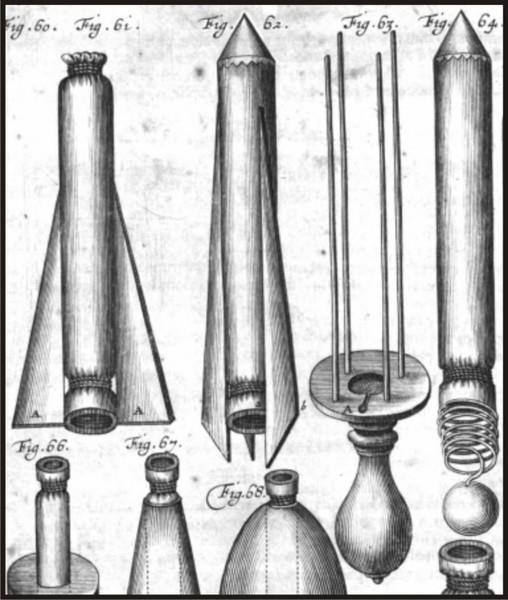

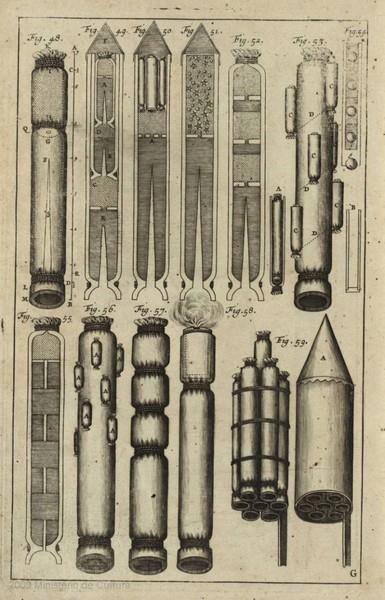

В 1650 году в Амстердаме была издана на латинском языке книга ранее неизвестного автора Казимира Семеновича «Artis magnae artilleriae pars prima» («Великое искусство артиллерии часть первая»). В ней, среди прочего, описан принцип устройства многоступенчатой ракеты, приведены рисунки треугольного крыла и ракетной системы залпового огня

Никаких металлических гильз в ракетостроении тогда не применяли. Это понятно не только по тексту, но и по иллюстрациям. Они изготавливались из картона. Только некоторые части ракет делались из дерева. Гильзы скручивались из бумаги, склеивались и формовались с последующей сушкой до состояния высокой твёрдости и прочности.

Это, пожалуй, самый оправданный материал, который можно было применить в то время. Производство бумаги уже было поставлено на широкую ногу, это как раз говорит о том, что ракетные гильзы изготавливали не штучно, а партиями. Ведь для картонной технологии нужно сначала изготовить много всяких оправок. Кстати оправки эти в изобилии прорисованы в книге Семеновича.

Одну экспериментальную ракету наоборот, проще было бы выстрогать из целого куска дерева. От этого она хуже летать не стала бы. Но делать её из целого бревна или набирать фигурными плашками – это не технологично. Много труда и отходов. С целой партией не стоит так мучиться. Поэтому, если вы видите на рисунке ракету с картонной гильзой, значит это серийное изделие. Так в 16-м веке и было. В манускрипте Конрада Хааса 1556 года изображены именно такие серийные, картонные ракеты.

В Берлине около 1668 года Фридрих фон Гейсслет запускал в воздух снаряды или бомбы при помощи 50-и 100-фунтовых ракет. В том же году он сконструировал ракету весом 132 фунта (60 кг). Ракета была изготовлена из дерева и обклеена снаружи парусной тканью. Ракета нес заряд пороха весом в 16 фунтов. Кроме того в его распоряжении были ракеты двух видов (весом 22,6 кг и 54,4 кг) с деревянным корпусом, который был покрыт парусиной, пропитанной горячим клеем. Топливом служила смесь 16,3 кг селитры, 7,3 кг серы и 5,4 кг древесного (липового) угля. Этот пороховой заряд плотно запрессовывался в корпус ракеты. Полезную нагрузку составляла бомба весом 7,3 кг.

В 1683 году на рассмотрение Артиллерийско-техни-ческого управления были представлены подробные описания конкретных обязанностей различных военных чинов. Главный пиротехмейстер был обязан обучать находящихся в его подчинении людей, которым платили по два пенса в неделю, готовить (помимо прочих работ) неснаряженные бумажные ракеты. Предназначались ли эти ракеты для боевого применения, остается под вопросом, поскольку известная нам формулировка приказа о назначении сэра Мартина Бекмана «ревизором всей пиротехники как для войны, так и для триумфов предназначенной» заставляет предположить, что в те времена пиротехнические средства применялись в основном для празднования военных побед и прочих торжественных оказий.

Дальнобойность ракет была 300-1 000 м.

Само же слова "ракета" в переводе с итальянского означает - веретено.

А что же у нас?

В России мастера фейерверков появились в 1545 году при Стрелецком полку, а первый масштабный фейерверк сделан в 1674 году в Устюге.

В 1717 г у нас была принята на вооружение осветительно-сигнальная ракета, прослужившая в русской армии 170 лет. Могла применяться в случае необходимости как зажигательная.

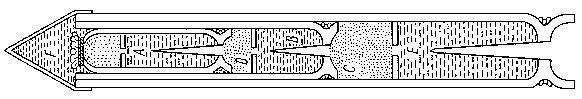

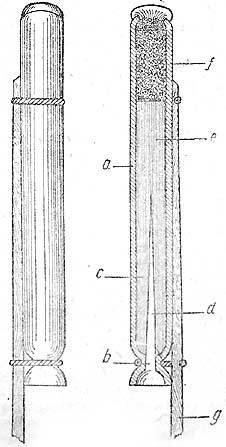

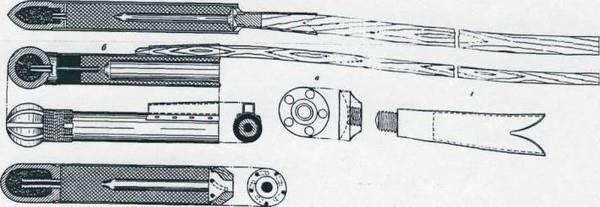

Эта ракета диаметром в 44 мм показана на приводимом здесь рисунке. Ее устройство описывается в «Кратком руководстве» следующим образом:

4 «Краткое руководство артиллерийской службы», отдел III, СПб., 1878.

«Наша сигнальная ракета состоит из цилиндрической толстостенной бумажной гильзы a, имеющей в нижнем конце узкое отверстие или жерло b; внутренность гильзы, выше жерла, плотно набита сильным или форсовым составом c, в котором непосредственно над жерлом расположен усеченно-конический канал d, закрытый сверху сплошным или глухим слоем такого же состава e; выше этого слоя состава гильза наполнена порохом f, над которым стены ее сведены вместе и завязаны; к наружной стороне гильзы привязан длинный деревянный брусок или хвост g, который далее спускается ниже гильзы, параллельно ее оси».

Как ракеты из фейерверков стали боевыми.

В Индии князь Гандар-Али Мисорский в 1766 г. содержал корпус ракетных стрелков численностью в 1 200 человек. Его сын Типу-Сагиб в 1782 г. увеличил этот корпус до 5 000 человек. Их оружием являлись ракеты с железными гильзами весом от 3 до 6 кг, снабженные бамбуковыми палками длиной в 2,5 м. Они были в 1799 г. применены при осаде Серингапата, где с их действием познакомился английский полковник Конгрэв.

Исход сражения под Серингапатом в 1799 г. послужил стимулом для введения военной ракеты в английскую армию по инициативе Конгрэва. Возвратившись из Индии в 1804 г., он предпринял ряд опытов с ракетами. Эти опыты вскоре же увенчались замечательными результатами, стоявшими вполне на уровне достижения артиллерии того времени.

Уже при первых своих опытах Конгрэв достиг дальности полета ракеты в 1 400 м, а в 1805 г. - уже в 2 500 м. При позднейших своих опытах он меньше стремился к увеличению дальности полета, чем к увеличению веса самых ракет. При этом он руководствовался вполне понятными стратегическими соображениями о возможности метания по направлению к неприятельским укреплениям более тяжелых снарядов.

Первый крупный военный успех был им достигнут в 1806 г. путем поджога Булони 200 ракетами, выпущенными со шлюпок, спущенных с военных кораблей.

В 1807 году с помощью 40 тысяч ракет весом в 5, 10, 15 и 20 кг Конгрэв поджег город Копенгаген, что привело к капитуляции Дании без пролития крови британских солдат.

Тем самым ему удалось завоевать доверие английского короля и военного командования и основать в 1809 г, крупную пиротехническую лабораторию в Вульвиче.

Хорошо послужили ракеты в 1813 году при форсировании реки Адур. Интересно отметить, что в 1813 году в Битве народов под Лейпцигом у британцев была только одна ракетная бригада.

Результаты ее действий были тогда столь поразительны, что союзные монархи лично благодарили уцелевшего офицера ракетчиков, а российский император, сняв со своей груди крест Святой Анны, приколол его на сюртук артиллериста. Наконец 16 октября 1823 г. Конгрэву был выдан патент № 4853 на его изобретение.

Находясь на вершине своей славы, он написал свой основной труд. В этой книге он подробно описал применения ракеты при всех видах военных действий на суше и на море, в сражениях на открытой местности и при осаде крепостей.

Попутно он постарался выявить все преимущества ракет по сравнению с более дорогой и трудно перевозимой артиллерией. Конгрэв указывает, что фактически ему удалось изготовить ракеты весом до 12,3 кг, но что он считает технически выполнимым и изготовление ракет весом в 400 кг.

Однако эти его указания относятся только к его лабораторным опытам, в то время как для военных нужд он, невидимому, не изготовлял ракет тяжелее 12,3 кг. Эти ракеты могли переносить снаряды весом в 3,3 кг на расстояние в 2 750 м, весом в 5 кг - на 2 300 м и весом в 15,6 кг - на 1 830 м.

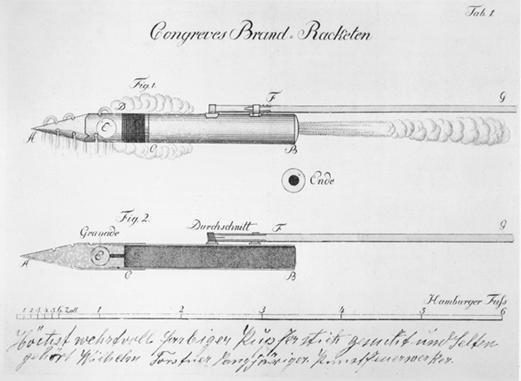

Достигнутые Конгрэвом успехи побудили все остальные воюющее государства Европы к подражанию. В 1819 г., после того как удалось выведать все секреты Конгрэва, в Германии вышла книга по этому вопросу, написанная генералом Бемом, а в 1829 г. появился и немецкий перевод оригинального труда Конгрэва.

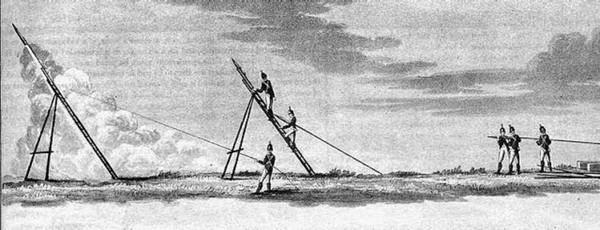

Запуск ракет осуществлялся с помощью фитиля на длинном пальнике, или стопина (предка бикфордова шнура), или с помощью кремневого замка и небольшого порохового холостого заряда.

Кремневый замок мог быть смонтирован как на пусковом станке-треноге, так и на отдельном пальнике с длинной ручкой.

По примеру Конгрэва в 1812 г. в австрийской армии был организован специальный ракетный корпус под командованием Августина, успешно действовавший во время войны с Италией и Венгрией в 1848-1849 гг. Однако в 1866 г. он уже не мог более соперничать с возросшими к этому времени достижениями артиллерии и поэтому в следующем году был расформирован.

Организованная в Пруссии, почти одновременно с австрийским ракетным корпусом, специальная военная часть была расформирована в 1872 г.

В Англии ракета весом в 3,7 кг и дальностью полета в 1 100 м состояла на вооружении до 1885 г. преимущественно в колониях, где использование артиллерии было крайне затруднительно. Что касается способа набивки военных ракет, применявшихся в XIX в., то Конгрэв применял преимущественно ракеты с конической пустотой.

В Австрии применялись ракеты со сплошной забивкой с выдавленным в ней после этого углублением. В более позднее время в Пруссии, а также в Австрии применялись ракеты также со оплошной набивкой, в которой затем с целью достижения больших начальных ускорений высверливалось простое или же ступенчатое цилиндрическое отверстие.

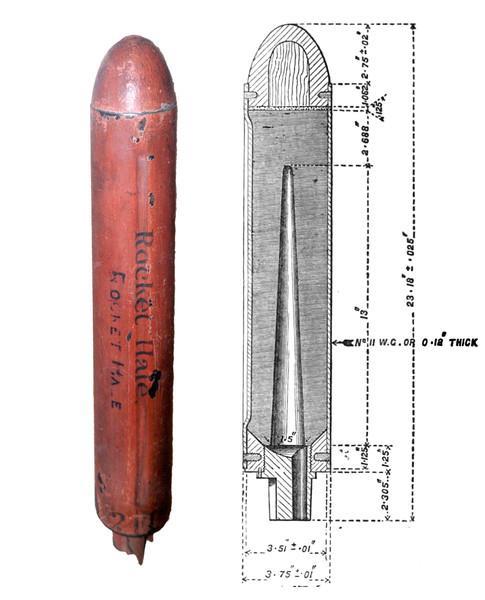

Особый вид ракеты, так называемая бесстержневая вращающаяся ракета, был изобретен в 1846 г. американцем Вильямом Хэлом; впоследствии эта ракета была применена и в австрийской артиллерии.

Устойчивость этой ракеты во время полета достигалась выпусканием газов из сопла, в котором были расположены винтообразные изогнутые крылышки, благодаря чему вся ракета во время полета приобретала быстрое вращение вокруг продольной оси. Для запуска применялся уже сначала капсюльный замок, потом фрикционная (терочная) артиллерийская запальная трубка.

Калибр наиболее распространенных ракет Хэла позволял запускать их не только со специальных пусковых установок (труб, желобов), но и из наиболее распространенных в то время 6-фунтовых полевых пушек.

Калибр вышеупомянутых ракет обычно колебался от 5 до 8 см и только Конгрэв мог изготовлять 12-сантиметровые ракеты благодаря тому, что он, по-видимому, уже в то время располагал необходимыми для этого весьма мощными гидравлическими прессами.

Главные достоинства реактивной артиллерии :

1. Дальность. Все те же ракеты Конгрива летели почти на 3 км. Ракеты Константинова — уже на 4. Для сравнения — только к 18 веку дульнозарядные пушки стали бить дальше полутора километров.

2. Легкость, а значит маневренность и скорость развертывания. А так же возможность использования относительно малыми силами. По сравнению с весом пушек, массой станка для ракет можно вообще пренебречь.

3. Взрывы. У ракеты практически нет пробивающего действия, поскольку масса боеголовки слишком мала. Но благодаря низкой начальной скорости и постоянному плавному ускорению можно сравнительно безопасно использовать бризантную взрывчатку в боеголовке. Причем с ударным взрывателем, а не с фитилем.

4. Дешевизна. Для сравнения в конце 16 века на 1 кг массы ядра уходило примерно 0,5-0,3 пороха. Ракеты Конгрива с 1.8 кг пороха в двигателе весили 14 килограмм из которых на «боеголовку» приходилось 6.5 кг.

5. В 1867 г был изобретен динамит, который по силе взрыва в разы превосходил порох, но в пушечных и мортирных стволах от резкого толчка при выстреле динамитные снаряды взрывались, разрывая орудие и убивая артиллеристов, а при использовании в боевой части ракет динамит действовал великолепно. В результате разрушительная мощь ракет значительно превзошла самые мощные артиллерийские орудия.

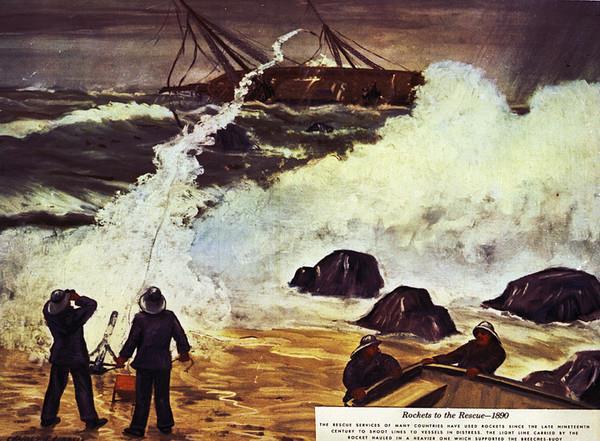

Мысль о возможности применения военных ракет Конгрэва для целей спасания людей с терпящих бедствие кораблей путем перебрасывания на этот корабль с берега троса впервые была высказана в 1807 г. капитаном Трейгрусом в Гельстоне. Однако вплоть до 1824 г. ему не удалось привлечь к своему предложению должного внимания, вероятно, потому, что он использовал для своих опытов обыкновенные сигнальные ракеты, которые для этой цели должны были оказаться слишком слабыми. И только Деннет из Ньюпорта на острове Белом достиг в этом отношении успеха, использовав в 1824 г. для переброски веревки более сильную ракету Конгрэва.

В Германии 17 октября 1828 г. генерал Штилер предпринял первый опыт пуска спасательной ракеты на Мемельском взморье; она пролетела 400 шагов. В 1854 г. дальность полета обычной английской спасательной ракеты составляла уже 300 м, а германской даже 400 м. Дальнейшее увеличение дальности полета спасательных ракет уже тогда считалось возможным. Однако к достижению его на практике не было проявлено достаточных усилий.

Английские спасательные ракеты подобно нашим маленьким фейерверочным ракетам снабжались необходимым для устойчивости полета стержнем, привязанным к гильзе сбоку. У германской же ракеты этот стержень привинчивался на продолжении продольной оси ракеты с помощью особой металлической вилки, состоявшей из трех ножек, прикреплявшихся к заднему открытому концу ракеты.

Последняя конструкция несомненно представляет преимущество в виде большей устойчивости в полете, правда, ценой некоторой потери в силе. Начиная с 1860 г., такая конструкция стала применяться для всех ракет, для которых точность попадания была важнее дальности полета.

Спасательная ракета того времени обладала калибром в 8 см. и длиною в 55 см. Длина прикреплявшегося к ней стержня составляла 1,77 м. Заряд - пороховой весом в 3 кг, а общий вес составлял 15,8 кг со стержнем и 12,7 кг без стержня. Гильза весила 1 кг, а одна только массивная головка ракеты 6,6 кг.

Головка делалась настолько тяжелой для того, чтобы ракета во время полета не могла отклоняться ветром. Без троса такая ракета могла пролететь 900 м. С принятым же к ней тросом окружностью в 2,5 см, состоящим из 27 прядей длиною в 450 м и весом в 14,6 кг, такая ракета могла пролететь 370-400 м.

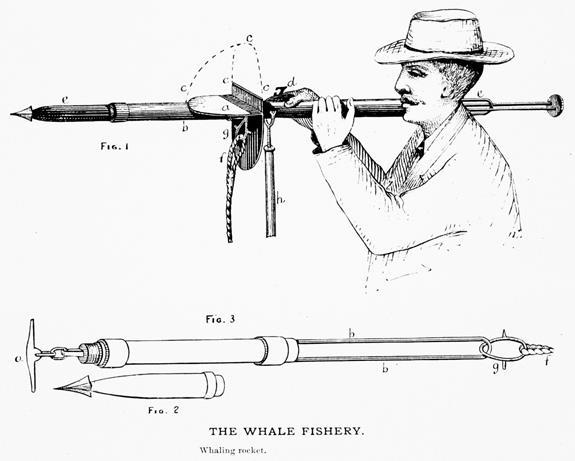

Еще в 1821 году капитан Уильям Скорсби (Англия) вышел на своем корабле «Фейн» в море охотиться на китов с помощью ракетных гарпунов. Довольно неожиданное применение ракет, но по тем временам очень эффективное. Ведь до этого кита просто били ручным гарпуном, подплывая вплотную.

До изобретения гарпунной пушки современного типа оставалось еще полвека. Однако и после изобретения гарпунной пушки ракетные гарпуны применялись. В частности, Фридрих Зандер, прославившийся позже пороховыми ракетами, применявшихся в первых ракетных автомобилях и планерах, купил в 1923 г фабрику, где производились ракетные гарпуны.

Ракетный гарпун Fletcher-Suits обр. 1878 г имел длину 6,5 фута (2 м) и весил 32 фунта (15 кг). По словам производителей, он может поразить кита прямым выстрелом (без поправок на дальность) на расстоянии 180 футов (55 м). Вот вам и предок ручного противотанкового гранатомета!

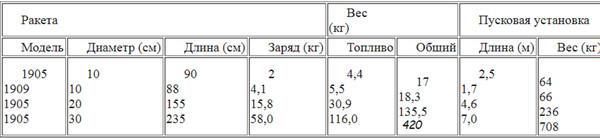

12 сентября 1896 - первый запуск ракеты на бездымном порохе, сконструированной шведским артиллеристом Вильгельмом Теодором Унге. Самая большая ракета калибром 300 мм несла заряд взрывчатки 58 кг, то есть перед ней не могла устоять самая мощная крепость того времени.

Дальность полета ракет Унге достигла 7 км, при разбросе по фронту до 100 м . Для сравнения советская реактивная установка БМ-13 имела дальность стрельбы 8,5 км и разброс по фронту до 300 м (теперь понятно за что посадили Королёва?).

Первенство в создании русских боевых ракет принадлежит члену Военно-ученого комитета А.Г.Картмазову, которому после рада неудачных экспериментов удалось в 1814 г. изготовить боевые ракеты двух типов - зажигательные и гранатные (фугасные). При опытах, проведенных в июле 1814 г. с ракетами Картмазова, были получены следующие результаты: зажигательные ракеты большого калибра достигали максимальной дальности 1260 сажен (2690 м), а гранатные малого калибра - до 800 сажен (1710м).

В эти же годы, независимо от Военно-ученого комитета, над созданием боевых ракет работал один из выдающихся отечественных ученых-артиллеристов А.Д.Засядко (1779-1837 гг.). Приступив в 1815 г. к проведению опытов с различными типами боевых ракет, он вскоре добился успеха. В начале 1817 г. им была сконструирована 2-дюймовая зажигательная ракета, которая на предварительных испытаниях показала достаточно высокие боевые качества.

Всего за период с 1815 по 1818 г. А.Д.Засядко создал боевые ракеты трех калибров: 2-дюймовые, 2,5-дюймовые и 4-дюймовые и сконструировал легкий треножный станок для их пуска. На официальных испытаниях было установлено, что ракеты Засядко имеют дальнобойность большую, чем у всех известных тогда иностранных образцов ракет.

Впервые боевые ракеты были применены русскими во время турецкой войны 1828—1829 гг., а вскоре затем и в войне с Польшей; примененные образцы оказались совершенно неудовлетворительными с точки зрения верности стрельбы, вследствие чего боевая ракета была почти заброшена и фейерверочная ракета снова заняла первое место в изделиях русского ракетного заведения.

В 1841-1843 гг. в России производились испытания ракет против земляных укреплений и для разрушения минных галерей.

В 1847 г. руководство Петербургским ракетным заведением перешло в руки генерала Константинова. При новом руководстве царствовавшая издавна в ракетном заведении кустарщина была быстро изжита, боевые ракеты тщательно испытаны и строго стандартизированы. B 50-х годах прошлого века боевые ракеты с успехом использовались в военных действиях на Кавказе и в Туркестане.

Основываясь на французских источниках, Константинов рассказывает, что во время осады Севастополя в 1855 г. «одна заблудившаяся ракета остановила транспорт, движение которого не могло быть прекращено ни разрывными снарядами, ни ружейными пулями. А произошло это так: лошади первых дрог, испуганные боевой ракетой, которая пролетела по верху повозки, сделали крутой поворот, и дышло было сломано; в то же время правое колесо вторых дрог по ступицы ушло в яму, образованную бомбой».

В другом месте работы Константинова «О боевых ракетах» СПб, 1864) говорится: «При осаде Пишпека (ныне г. Фрунзе, осада происходила в 1860 г.) ракеты, перелетевшие через вал, продолжали настильно свой полет вдоль валганга смежного фаса и прерывали таким образом ружейную стрельбу, производившуюся сзади фаса, заставляя неприятельских стрелков оставлять свои места».

Успех ракеты системы Константинова явился достаточной причиной для увеличения производства этого рода снарядов.

Константинов исследовал также спасательные ракеты (такие ракеты служат для переброски троса с терпящего бедствие корабля на берег или обратно). Ему удалось увеличить дальность этих ракет в 1½ раза по сравнению с английскими. Что касается боевой ракеты, то Константинов довел ее дальность до 4 км, в то время как дальность русских ракет старого образца достигала 2,7 км.

С 1873 по 1880 г. на Николаевском полигоне производились опыты с 3-дюймовыми осветительными ракетами. С этого времени вплоть до Октябрьской революции в России употреблялась с незначительными изменениями осветительная ракета модели 1880 г.

К 1914 году в русской армии состояло на вооружении два типа ракет — сигнальная и осветительная. Обе ракеты снаряжались специальным типом пороха — «форсовым составом», отличающимся от обычного дымного пороха большим содержанием угля и серы (по весу: 68% селитры, 19% угля и 13% серы). Этот состав по сравнению с обыкновенным порохом характеризовался меньшей скоростью горения, чем достигалось меньшее давление на стенки ракетной гильзы (корпуса ракеты). К гильзе прикреплялся хвост длиной около 5 футов (1,5 м). Хвост представлял собой узкую деревянную планку и выполнял функцию стабилизатора.

Сигнальная ракета имела корпус из толстого картона. Диаметр корпуса (калибр) был около 2 дюймов (50,8 мм), а длина — около 20 дюймов (508 мм). Сбоку корпуса шнуром привязывался деревянный хвост. В головной части ракеты помещался заряд зерненого пороха — шлаг, взрыв которого производил сильный звук — сигнал. Вес сигнальной ракеты составлял 2,5 фунта (1024 г).

Сигнальная ракета пускалась вертикально вверх. Для этого ракета подвешивалась хвостом вниз между двумя гвоздями, вбитыми в боковую поверхность врытого в землю вертикального шеста. Затем с открытого конца гильзы палительной свечкой (бумажной гильзой, набитой горящим составом) поджигался форсовый состав.

Сигнальная ракета взлетала на высоту около 1 версты, где воспламенялся заряд зерненого пороха, вызывавший сильный звук и световую вспышку.

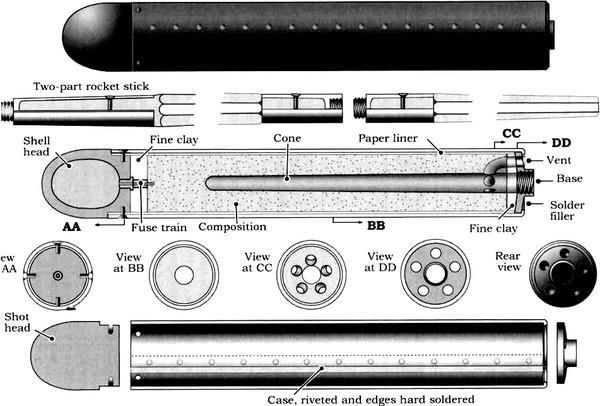

Светящиеся ракеты имели корпус (гильзу) из жести, спаянный и склепанный заклепками. Диаметр (калибр) корпуса составлял 3 дюйма (76,2 мм), а длина корпуса — около 30 дюймов (762 мм).

3-дм осветительная ракета, использовавшаяся в Русской армии, и схема ее действия.

К голове гильзы крепилась цилиндро-коническая жестянка, наполненная звездками, то есть цилиндриками из светящегося состава, который горел бездымным ярким огнем. Промежутки между звездками наполнялись пороховой мякотью, а по оси жестянки был протянут стопинный привод, проходящий сквозь центральное отверстие в ее дне.

К задней части корпуса (гильзы) был прикреплен железный поддон. В центральное отверстие поддона ввинчивалась хвостовая трубка, в которой укреплялся деревянный хвост длиной 5 футов (1,5 м). По краям поддона симметрично располагалось шесть отверстий для выхода пороховых газов (сопел). Начало деревянного хвоста было одето в жестяную трубку для защиты его от раскаленных газов, вылетающих из сопел. Вес светящейся ракеты составлял около 1 пуда (16,4 кг).

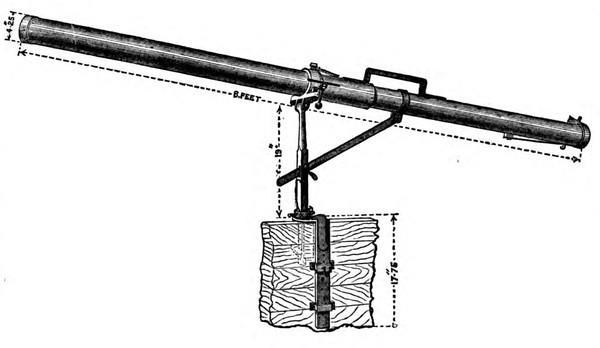

Пуск светящейся ракеты производился из ординарной пусковой установки, состоящей из металлической трубы и деревянной треноги. Запуск ракеты осуществлялся с помощью палительной свечи. Ракета стартовала под углом 45° к горизонту. После прохода ракетой вершины траектории (на расстоянии около 1 версты от места пуска) жестяная головная часть разрывалась. Восемьдесят воспламененных звездок рассыпались, как светящийся град. Время свечения звездок — около 15 секунд, освещаемый район имел около 600 метров в диаметре.

Начиная с 1891 года, Николаевский ракетный завод ежегодно выпускал 8-9 тысяч осветительных ракет. В 1908 году сигнальные ракеты были сняты с вооружения и производства в связи с их низкой эффективностью.

В октябре 1910 года Николаевский завод был упразднен, а Шостинскому заводу на 1911 год был дан наряд на изготовление 6700 осветительных ракет.

В связи с начавшейся первой мировой войной потребность в осветительных ракетах сильно возросла. Перед Шостинским заводом была поставлена задача увеличить ежедневный выпуск осветительных ракет в четыре раза — с 50 до 200 ракет в день. В течение 1915 года была значительно расширена ракетная мастерская завода, сооружены дополнительные производственные здания, установлено новое механическое оборудование. В следующем, 1916 году потребность армии в осветленных ракетах увеличилась до 10 тысяч в месяц.

Боевые же ракеты были сняты у нас с вооружение в 1898 г, но применялись и позднее. Например финны применяли это сохранившееся наследие царизма и в финскую войну, и в Великую Отечественную.

Ракетный взвод Семиреченского казачьего войска, около 1891 г.

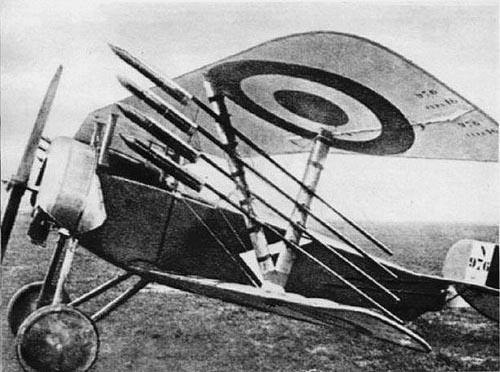

В апреле 1916 года французский летчик Ле Прю предложил и воплотил на практике способ борьбы с проклятыми аэростатами с помощью ракет, запускаемых с самолетов. Он установил на самолете 8 ракет (по 4 на борт) с электрическими запалами. Суть идеи была проста — ракета заостренным носом вспарывала оболочку аэростата, а работающий реактивный двигатель (примитивный заряд черного пороха, судя по клубам дыма) зажигал водород, коим тогда наполнялись аэростаты.

Ракеты Ле Прю впервые были применены в апреле 1916 г. Первым был сбит Zeppelin LZ-77. 22 мая 1916 г. французские пилоты с помощью ракет «Ле Приёр» сбили 5 германских наблюдательных аэростатов. Ракеты устанавливались по 8 или 10 штук между крыльев бипланов. Применяли ракеты и англичане, до 1917 г. считая ракеты «Ле Приёр» идеальным средством для борьбы с аэростатами. Однако ракеты были эффективными только против стационарных наблюдательных аэростатов. А дирижабли летали на больших высотах, и были недоступны для аэропланов.

Фотогалерея :